山地历史文化城镇保护规划实施评估研究

2019-09-10魏晓芳万丹

魏晓芳 万丹

摘要:山地历史文化城镇是一种具有特殊山地生态环境和地域文化的空间载体,重庆山地历史文化名镇是其典型代表。文章以重庆山地历史文化名镇为研究对象,简述其概况及其保护规划与实践,对其进行分类,研究其空间分布特点;构建规划实施评价体系,发动基层管理人员联合地方规划管理部门开展评估;对评估结果进分析,找出问题,并针对问题提出实施建议,为其他山地历史文化城镇的保护规划实施评估提供参考。

关键词:山地历史文化城镇;保护规划;实施评估;空间分布;重庆市

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.06.012 中图分类号:TU984

文章编号:1009-1483(2019)06-0079-10 文献标识码:A

Study on the Evaluation of the Protection Planning Implementation of Historic and Cultural Towns in Mountainous Areas: A Case Study of Historic and Cultural Towns in Mountainous Areas of Chongqing

WEI Xiaofang, WAN Dan

[Abstract] Historic and cultural towns in mountainous areas is a spatial carrier with special mountain ecological environment and regional culture. The historical and cultural towns in Chongqing mountainous area is its typical representative. This paper took the famous historical and cultural towns in mountainous areas of Chongqing as the research object, briefly described their general situation and protection planning and practice, classified them and studied their spatial distribution characteristics. We have set up an evaluation system for the implementation of the plan, and launched grass-roots management personnel to work with local planning and management departments to carry out the evaluation. We analyzed the assessment results, found out the problems, and put forward the implementation suggestions for the problems, so as to provide a reference for the implementation evaluation of the protection planning of other historical and cultural towns in mountainous areas.

[Keywords] historic and cultural town in mountainous areas; protection planning; evaluation of planning implementation; spatial distribution; Chongqing City

引言

歷史文化城镇是保存文物丰富、历史建筑集中成片、传统格局和历史风貌保留较为完好,能反映地方文化和民族特色的镇。山地历史文化城镇是历史文化城镇中较为特殊的一种类型,大多分布在我国第二、三级阶梯上,其中以西南山地历史文化城镇最具代表性,而重庆又是西南山地中的典型。历史文化名镇是经过国家有关部门认可并发文的特殊的历史文化城镇,它们是历史文化城镇的典型代表。2001年重庆市公布了“十大古镇”,推动了历史文化城镇的全社会保护;之后相继编制完成了各个历史文化城镇的保护规划。这些保护规划作为历史文化城镇保护的技术性指导文件,更好地推进了历史文化城镇保护建设的实施。2002年,重庆市人民政府公布了第一批20个历史文化名镇。至2006年,已有18个历史文化城镇完成保护规划编制。从已完成的保护实施效果来看,历史文化城镇的历史文化遗产得到了保护与利用,在社会效益和经济效益方面取得了双赢。2012年重庆市政府公布了第二批8个市级历史文化名镇(街区)名单。重庆市历史文化城镇保护与规划的成果丰富,对于保护规划的编制起到了很好的指导作用,但保护规划编制后的实施及其反馈较少。在实际工作中,保护规划实施评估是非常重要的一个环节,因此有必要从特色价值与实际情况出发,借鉴保护理论和评估方法,开展历史文化城镇保护规划实施评估,并根据评估结果,针对性地提出保护的策措施略以指导实际工作。

1重庆山地历史文化城镇分类与分布概况

1.1重庆市历史文化名镇概况

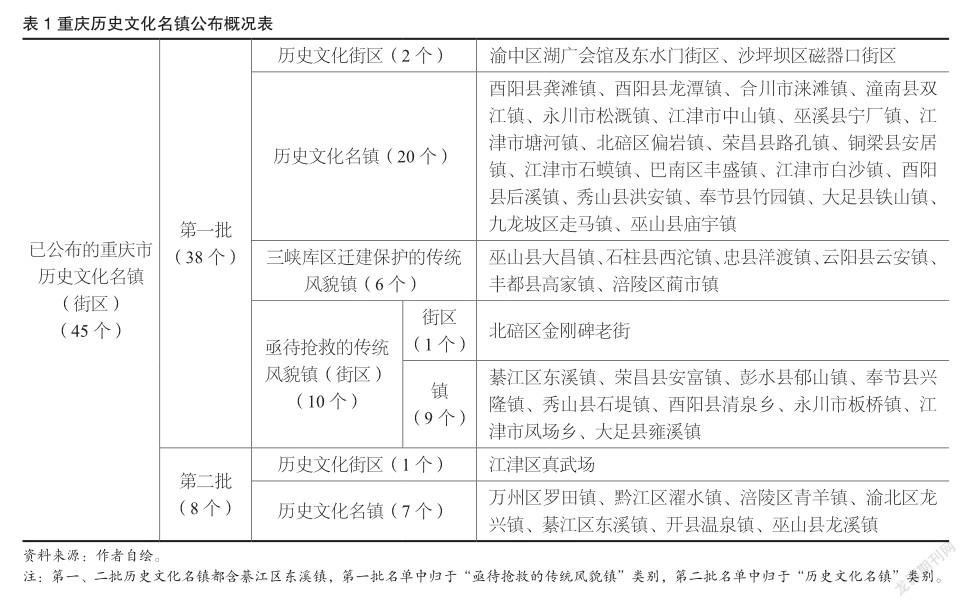

重庆作为国家历史文化名城,其地形地貌独特、文化底蕴丰厚。它依托长江、嘉陵江等黄金水道和茶马古道等山区陆路要道,与周边交融频繁;同时,各类集镇也因为水运、商贸等活动而逐步发展形成;加之独特的山地地形地貌,最终形成了特色多样的山地历史文化名镇。截至2014年底,重庆市共有国家级历史文化名镇18个,市级历史文化名镇及传统历史文化街区45个(含国家级历史文化名镇)(见表1)。其中第一批重庆历史文化名镇(街区)38个;第二批历史文化名镇(街区)8个。这些历史文化名镇几经繁盛与衰落,如今依然是山城人民重要的生活与聚居场所。作为巴渝文化、三峡文化、民族文化和移民文化载体的重庆山地历史文化名镇,是西南山地城镇发展的历史见证。与我国其他地区的历史文化名镇相比,重庆历史文化名镇具备了独特的山水景观、人文传统、空间格局,以及传统建筑和生活风貌,具有重要的历史文化价值。

1.2重庆山地历史文化城镇评估对象选取与分类

本研究选取的评估对象为具有典型小城镇特征的山地历史文化城镇,故仅针对45个已公布的重庆市历史文化名镇(街区)中的历史文化名镇,不包含表1中的4个历史文化街区,另增加綦江区郭扶镇、江津区吴滩镇2个镇(正在开展历史文化名镇申报工作)作为评估对象,故本次研究实际调研评估对象共计43个。

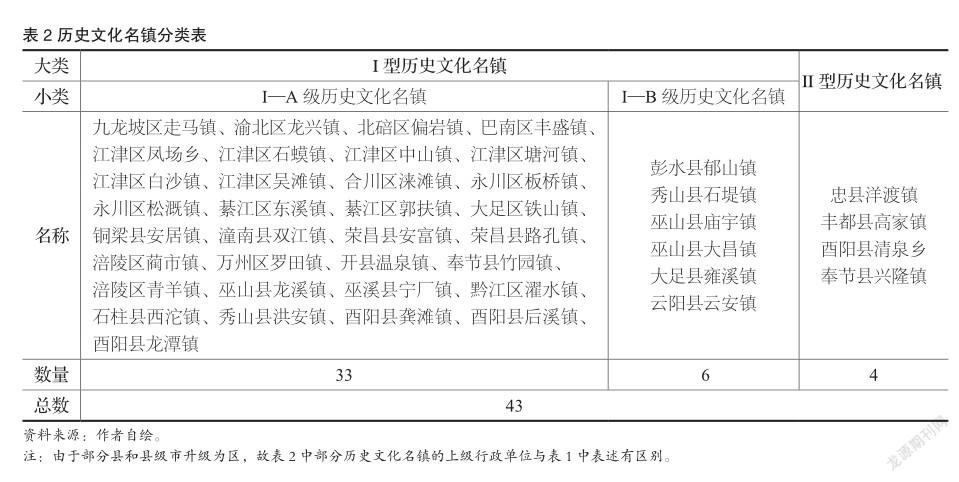

调研发现,部分历史文化名镇为三峡库区迁建保护的传统风貌镇,因历史原因,迁建保护工作尚未开展或尚未完成,而现状情况是传统镇区传统空间格局已经不存在。针对此种情况,将43个历史文化名镇总体上为分为I型和II型,I型为传统空间格局基本保留的历史文化名镇(共计39个),II型为传统空间格局亟待抢救的历史文化名镇(共计4个),对I型历史文化名镇进行量化评估,对II型历史文化名镇仅作定性描述;同时,部分历史文化名镇尚未启动保护规划编制工作或尚未完成该项工作,不存在保护规划和实施研究基础,故将I型历史文化名镇再划分为A级和B级两个等级,分别建立评价体系,其中I—A型(33个镇)为已编制保护规划的历史文化名镇,I—B型(6个镇)为尚未编制完成保护规划的历史文化名镇(见表2)。

1.3重庆山地历史文化城镇空间分布与特点

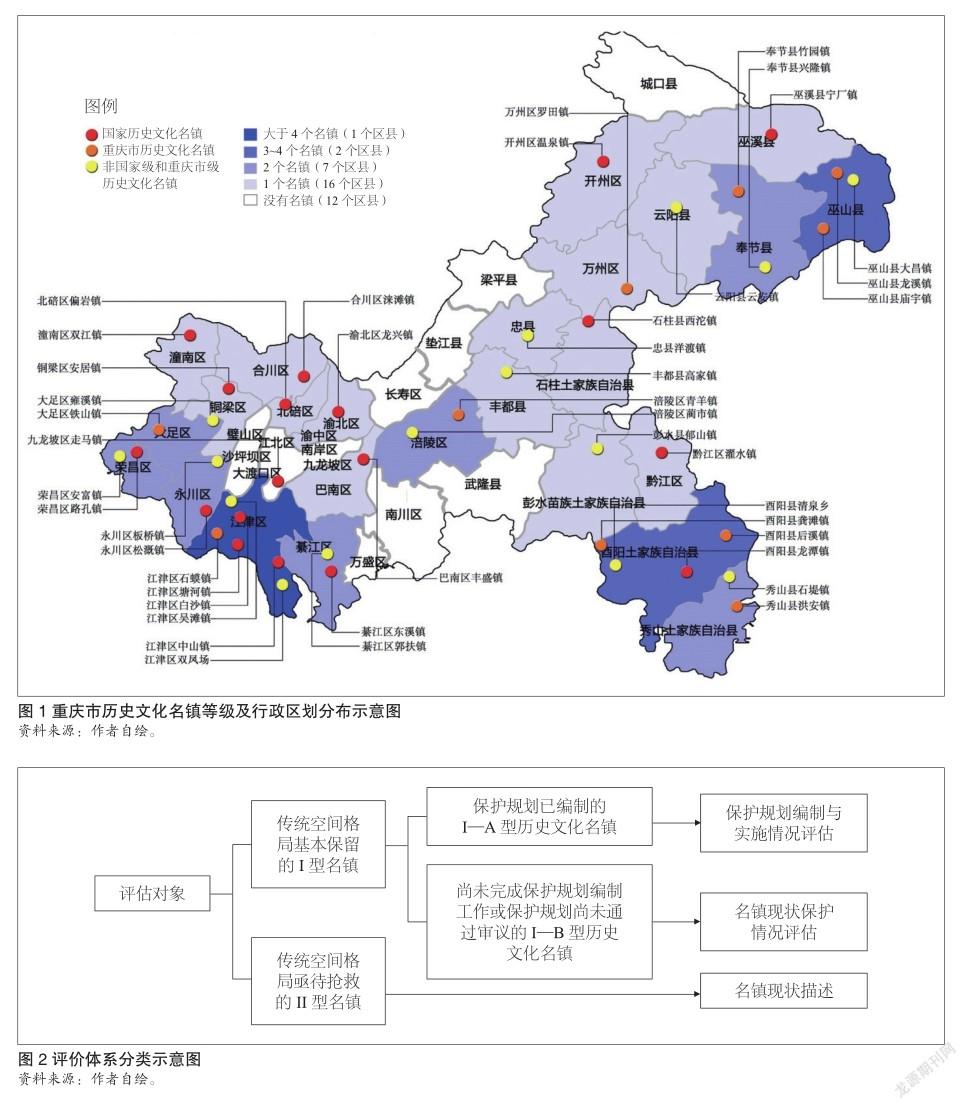

依托重庆市五大功能分区①的空间划分,将43个历史文化名镇进行空间分布统计。其中,城市发展新区中历史文化名镇数量分布最多,达19个;其次为渝东北生态涵养区,含历史文化名镇11个;都市功能核心区中无历史文化名镇分布。

依托重庆市行政区划的空间划分,将43个历史文化名镇进行空间分布统计,从重庆市历史文化名镇等级分布图可以看出,行政区划中历史文化名镇数量分布大于4个的区县有1个,历史文化名镇分布数量在3至4个的区县有2个,2个历史文化名镇的区县有7个,1个历史文化名镇的区县有16个,无历史文化名镇分布的区县有12个。从总体上看,重庆市历史文化名镇主要分布在西部地区,尤其以西南部分布密度最高,西北部、中部、东北部、东南部相对分布较少(见图1)。

2重庆历史文化名镇保护规划实施评价体系

2.1历史文化名镇规划和实施评价指标体系的构建

2.1.1评价指标体系类别

本次评估对象分为两大类别,第一大类为传统空间格局基本保留的历史文化名镇,第二大类为由于种种因素,传统空间格局亟待抢救的历史文化名镇,传统空间格局亟待抢救的历史文化名镇不纳入评分体系;第一大类中根据研究评估对象的不同,又分为编制保护规划的历史文化名镇与未编制保护规划的历史文化名镇,分别采用不同的体系进行实施评估(见图2)。

2.1.2历史文化名镇评价指标体系构建

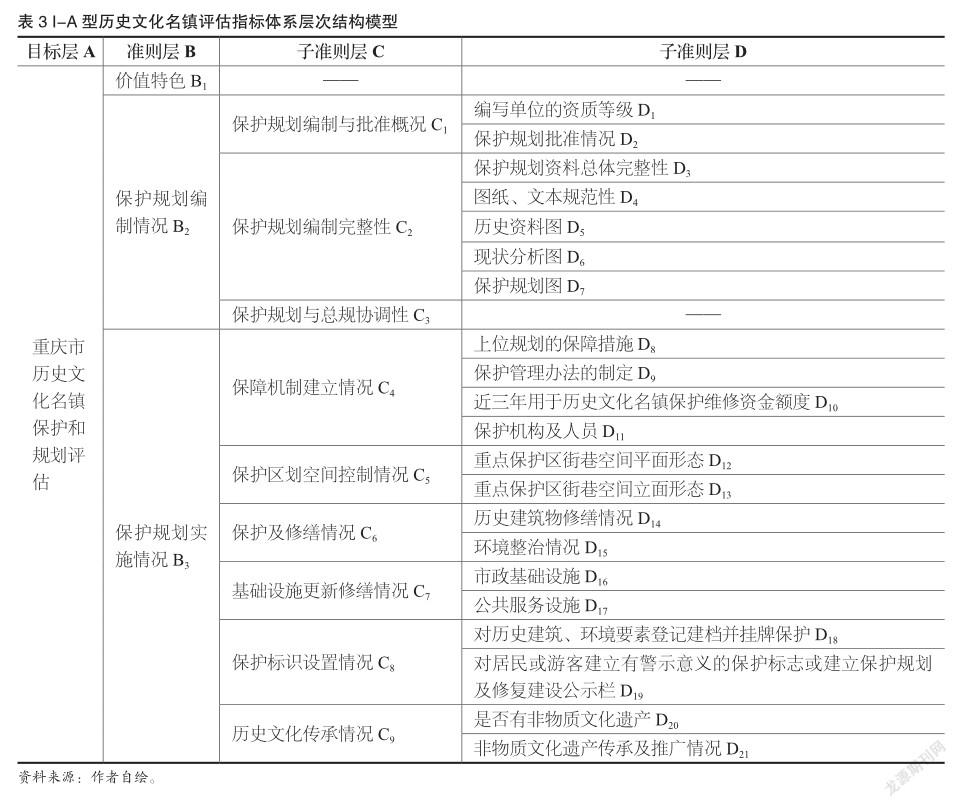

I—A型历史文化名镇为保护规划编制与实施情况评估,从价值特色、保护规划编制情况、保护规划实施情况三个方面构建了历史文化名镇保护和实施评估的体系框架。其中“价值特色”用历史文化名镇级别来表示,即国家级、重庆市级和暂未评级三个评分层次。“保护规划编制情况”包括保护规划编制与批准概况、保护规划编制完整性、保护规划与总规协调性三个方面。保护规划编制与批准概况由编写单位的资质等级、保护规划批准情况两个方面构成;保护规划编制完整性由保护规划资料总体完整性、图纸文本规范性、历史资料图、现状分析图、保护规划图五个方面构成。“保护规划实施情况”包括保护机制建立情况、保护区划空间控制情况、保护及修缮情况、基础设施的更新修缮情况、保护标志设置情况、历史文化传承情况六方面。保障机制建立情况由上位规划的保障措施、保护管理办法的制订、近3年用于历史文化名镇保护维修资金额度、保护机构及人员四方面构成;保护区划空间控制情况由重点保护区街巷空间平面形态、重点保护区街巷空间立面形态两方面组成;保护及修缮情况由历史建筑物修缮情况、环境整治情况两方面组成;基础设施的更新修缮情况由市政基础设施、公共服務设施两方面组成;保护标志设置由对历史建筑、环境要素登记建档并挂牌保护,对居民或游客建立有警示意义的保护标志或建立保护规划及修复建设公示栏等两方面构成;历史文化传承情况由是否有非物质文化遗产、非物质文化遗产传承及推广情况两方面组成。

I—B型历史文化名镇由于没有编制保护规划,为历史文化名镇现状保护情况评估,在I—A型历史文化名镇评估体系的基础上,去掉“保护规划编制情况评估”项,“历史文化名镇级别”项保持不变,“保护规划实施情况评价”项更改为“现状保护情况”项。

2.2历史文化名镇保护和实施评价指标体系方法与权重

2.2.1建立历史文化名镇评估指标体系层次结构模型

在对历史文化名镇(名村)规划和实施评估体系框架各项指标进行细化分解的基础上,建立由价值特色等3个大类指标、保护规划编制完整性等9个中类指标、保护机构及人员等21个小类指标构成的重庆市历史文化名镇规划和实施评估指标体系(见表3)。

由于I—B型历史文化名镇未做过保护规划,因此I—B型历史文化名镇(名村)规划和实施评估体系框架在I—A类的基础上,去掉了保护规划编制情况的内容,最终建立了由历史文化名镇级别等2个大类指标、保障机制建立情况等6个中类指标、保护机构及人员等14个小类指标构成的重庆市历史文化名镇规划和实施评估指标体系。

2.2.2各项指标权重确定

根据历史文化村镇评价指标体系层次结构模型,向有关文化遗产保护领域的专家学者发放评价调查问卷,进行专家打分。综合专家意见并参考《中国历史文化名镇(名村)评价指标体系》和《重庆市历史文化名镇(名村)评价指标体系》等文件,最终确定历史文化村镇评价体系各指标权重。

2.2.3确定历史文化名镇规划和实施评估方法

通过以上方法,综合确定了大类指标、中类指标、小类指标的权重分配,明确了相应评分标准,最终建立了《重庆市历史文化名镇规划和实施评估指标体系》。通过该体系,专家、管理者或技术人员,在评价具体历史文化名镇的规划和实施情况时,就直接依据评价体系和评价方法快速确定评价分值。既达到了依据客观事实来评价的目的,又实现了历史文化名镇之间定量比较。

3重庆山地历史文化文化名镇规划和实施评估

3.1评估阶段与过程

3.1.1启动阶段

启动阶段主要确定历史文化名镇规划与实施评估的工作方法:包括实地调查法、文献研究法、指标评价法、横向对比法等。确定历史文化名镇规划与实施评估的人员:包括重庆市规划局历史文化名镇保护规划和实施评估相关工作人员、国家自然科学基金课题组成员和城市更新与历史遗产保护领域相关专家。确定历史文化名镇规划和实施评估的步骤:(1)历史文化名镇基础资料的汇总通过重庆市、区、县人民政府提交自查报告内容,对各历史文化名镇的基础资料进行汇总,了解现有的历史文化名镇保护规划相关情况;(2)评价指标的初步选取,搭建评价指标体系;(3)依据自查报告的结果汇总分析,借鉴国内外评价体系,结合专家意见,确定评价指标体系。

3.1.2自查阶段

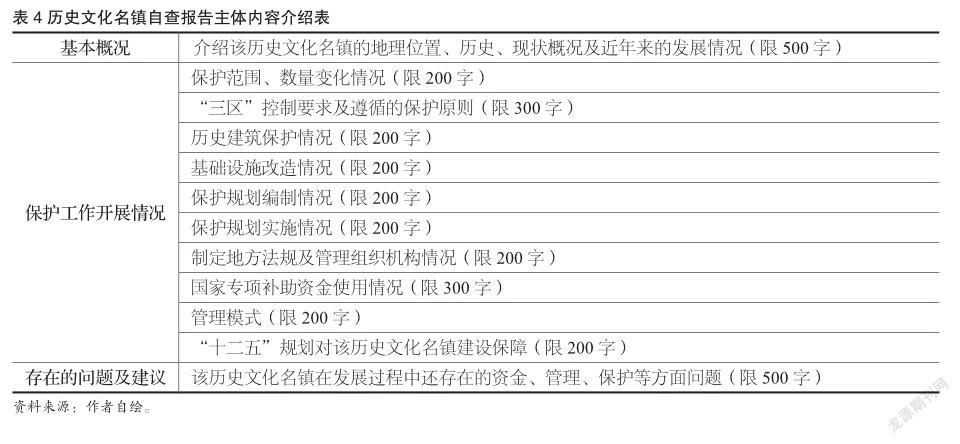

制定自查报告,内容主要包括基本概况、保护工作开展情况和存在的问题及建议三个层次。“基本概况”包括该历史文化名镇的地理位置、历史、现状概况及近年来的发展情况。“保护工作开展情况”包括保护范围、数量变化情况、“三区”控制要求及遵循的保护原则、历史建筑保护情况、基础设施改造情况、保护规划编制情况、保护规划实施情况、制定地方法规及管理组织机构情况、国家专项补助资金使用情况、管理模式、“十二五”规划对该历史文化名镇建设保障情况。“存在的问题及建议”主要反映该历史文化名镇在发展过程中还存在的资金、管理、保护等方面问题。最终形成自查报告框架(见表4)。

收集各镇自查报告,并整理分析。重庆各区、县人民政府按照自查报告内容对历史文化名镇的资料进行整理汇总,之后统一汇总于评审人员处,评审人员对各个历史文化名镇的自查报告内容进行初步整理分析。

3.1.3抽查阶段

根据自查阶段历史文化名镇分析结果,不定期选取2~3个历史文化名镇进行抽查,重庆市规划局及文物局等相关部门以会议形式对历史文化名镇专家委员会的评审意见进行审核,对于已经不具备重庆市历史文化名镇条件者,将报请市人民政府取消其历史文化名镇称号。

在初期工作方案中明确抽查的对象、抽查范围、抽查数量与报告书的抽取原则,同时提出评价标准、评价指标,确定评审方法与评审专家的遴选要求,统一抽查评价指标与赋分标准,确保抽查工作公平、公正。根据抽查情况,整理数据报告,作为后期评价体系的参考因子之一,保证结果的真实性。

3.1.4评估阶段

根据各项指定指标进行历史文化名镇规划和实施综合评估。结合前期工作与国家、地区相关法规条例,结合本地实际,制订《重庆市历史文化名镇保护规划实施状况评价指标体系》,并依据该指标体系,从历史文化名镇保护规划编制情况、保护规划实施情况等方面,对本次参评的重庆市历史文化名镇进行综合评估。

得出评估结果,总结存在问题。重庆市独特的地貌和悠久的历史造就了山城文化,在这一背景下发展和保存下来的历史文化名镇名村具有特别的意义和价值。通过对重庆市历史文化名镇的综合评估,得到科学、完善的评估结果,对于全面认识现阶段重庆市在历史文化名镇保护工作中的缺陷和问题,进一步推进历史文化名镇的保护工作具有重要意义。

3.2评估结果与分析

3.2.1评估结果统计

本次评估工作采取专家团队打分方式,以制定的评估体系表为依据,采用多种数据来源,主要为自查报告、实地考察、实地航拍和有公信力的网站等渠道获取的数据等,经过多轮核实与修正,最后得出了重庆市历史文化名镇规划和实施评估调研结果。对39个传统空间格局基本保留的历史文化名镇(参见1.2),进行了规划和实施(现状保护)情况的量化评估,分别建立了评估表格。最终形成重庆市历史文化名镇规划和实施评估汇总表。

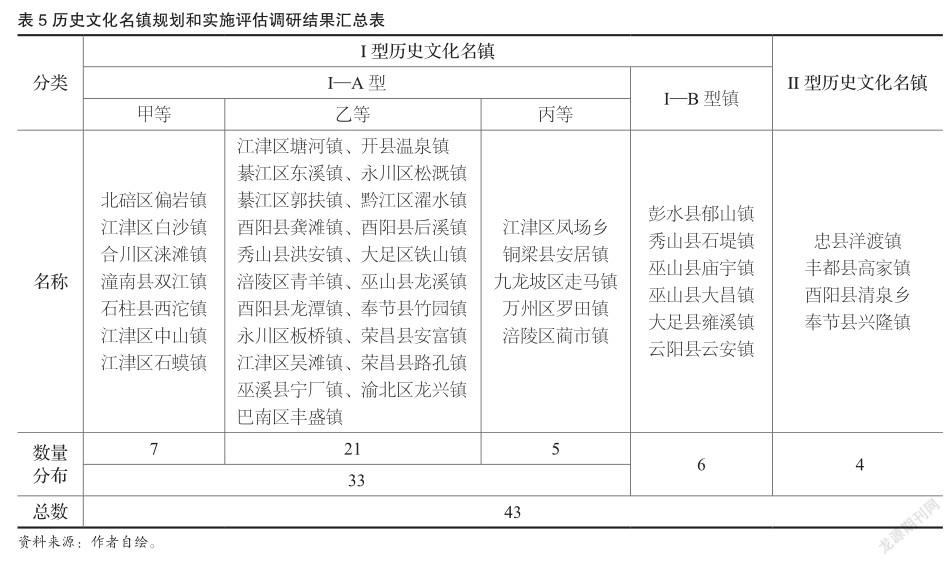

重庆市历史文化名镇规划和实施评估调研结果如下,对I—A型历史文化名镇(共计33个)按总分得分情况划分为甲乙丙三档,其中,得分在80~100分划定为甲档,50~79分划定为乙档,0~49分划定为丙档;I—B型(共计6个)和II型历史文化名镇(共计4个)不再进行分档(见表5)。

3.2.2评估结果总体分析

研究先对43个历史文化名镇作总体统计分析,再对应具体每个类型进行评估分析。其中,总体统计分析,从传统空间格局留存、价值特色、保护规划编制、保护规划实施情况等三个维度开展。而每个类型的具体评估则根据上述指标体系表格的评分情况进行分析。

从传统空间格局留存、价值特色、保护规划编制三个维度,对43个历史文化名镇作总体分析。

传统空间格局留存情况:传统空间格局留存的历史文化名镇为39个,占总数量的90.7%;傳统空间格局已不存的历史文化名镇数量为4个,占总数量的9.3%。绝大多数历史文化名镇传统空间格局得到了保存。

价值特色:本次调研的43个历史文化名镇中,国家级历史文化名镇有18个,占本次调研历史文化名镇总数的42%;重庆市级历史文化名镇27个,占本次调研历史文化名镇总数的63%;国家级或重庆市级历史文化名镇共计28个(18个国家级历史文化名镇中,西沱镇未评为重庆市级历史文化名镇,余下17镇个同时评选为重庆市级历史文化名镇),占本次调研历史文化名镇总数的65%;非国家级或重庆市级历史文化名镇15个,占本次调研历史文化名镇总数的35%。总体来看,重庆市级或以上的历史文化名镇总计占比65%,申报工作进展良好。

保护规划是否编制:保护规划编制工作的整体推进情况较好。其中,有10个历史文化名镇尚未完成保护规划的编制工作,约占总数的23%;已完成保护规划编制工作的历史文化名镇达33个,约占总数的77%。

3.2.3各类型历史文化名镇评估结果分析

I—A型历史文化名镇为传统空间格局基本保留,且编制了保护规划的历史文化名镇,评估工作从3个大项、9个中项、21个小项展开。保护规划编制情况总体不佳,对分项数据分析可知,主要原因在于“保护规划编制完整性”和“保护规划与总规协调性”两个方面存在较大问题。保护规划编制完整性,整体状况较差;保护规划与其它类型规划在土地利用、功能结构、交通规划、景观环境、公共基础设施规划等方面存在较多冲突项。保护规划实施情况达到合格水平以上的历史文化名镇总体占比82%,保障机制建立情况、保护区划空间控制情况、保护规划实施情况、保护及修缮情况、基础设施的更新修缮情况、保护标志设立情况、历史文化传承情况等总体表现较好。

I—B型历史文化名镇没有编制保护规划,主要对其历史文化名镇现状保护情况进行评估。通过各项得分可知,镇区在保障机制的设立方面表现较好,其中均有保障机构人员的设置。历史文化名镇基础设施修缮相对较好,如秀山县石堤镇,近年来完成龙石公路改造工程,新硬化过境公路1.2千米,改造老街石板路8000余平米,实施巴渝民居风貌改造501户,启动集镇垃圾处理场、污水处理厂建设工作,改造集镇污水管网1.7千米。镇区保护标识设立情况较好,基本均有保护标识的设立。I—B型历史文化名镇在保护区划空间控制情况方面表现较差,平面形态与立面形态相对于已编制保护规划的历史文化名镇较差。其中以云阳县云安镇为例,现状情况为原住民较少(原住民多数搬迁),房屋破旧,多堆放杂物,亟待维护。这类城镇在微观层次保护情况相对较好,而宏观的空间区划保护较差,体现出保护规划在历史文化名镇宏观调控方面的重要性。

II型历史文化名镇是传统空间格局亟待抢救的历史文化名镇,主要对其进行现场实地调研及自查报告的研究。传统空间格局亟待抢救的历史文化名镇总体情况不佳,目前已经失去历史价值与活力,建议根据具体实际情况开展相关抢救与保护工作。

3.3评估后的实施建议

本次评估工作对重庆市43个历史文化名镇在保护规划的编制和实施状况、现状与问题等方面进行了全面梳理,相对系统地作出了以定量分析为主的评估调研。现针对本次评估调研中发现的实际问题提出以下建议。

3.3.1推进历史文化名镇申报工作

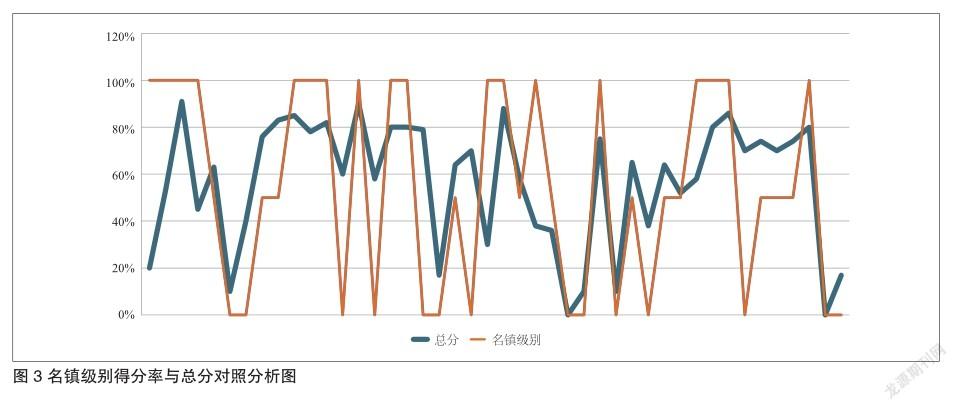

研究报告分析结果,建议非国家级、非重庆市级历史文化名镇积极参与各级历史文化名镇申报工作。通过历史文化名镇级别得分率和总分对照分析发现,历史文化名镇级别与规划实施总分存在明显的正相关关系(见图3)。分析认为,国家级、重庆市级历史文化名镇评选对历史文化名镇保护各项指标提出了较高要求,通过申报活动本身,历史文化名镇的相关保护机构工作能力得到加强,历史文化名镇各项具体指标也得到较大提升,申报成功以后,会享受到国家或重庆市相关扶持政策,进一步促进了历史文化名镇规划和实施的工作优化。因此,建议仍未评级的14个历史文化名镇积极申报重庆市级或国家级历史文化名镇,已经评为重庆市级而非国家级的11个历史文化名镇,积极参与申报国家级历史文化名镇工作。

3.3.2加快保护规划编制工作进程

调研发现,保护规划编制完整性是编制工作中较突出的问题,建议申报历史文化名镇加强保护规划编制工作问题。7%的历史文化名镇保护规划编制完整性达到优秀等级;72%的历史文化名镇得分偏低。建议未进行保护规划编制的历史文化名镇,加快推进该项工作,并在以后的保护规划编制或修编过程中,切实执行相关文件要求,提升规划编制完整性。另外,已经完成保护规划编制工作,以及正在进行保护规划编制工作的33个历史文化名镇中,有40%的保护规划编制单位资质为乙级或者乙级以下。建议在以后的保护规划编制和修编过程中,充分重视规划编制技术支撑力量的水平与质量,优先采用规划资质水平较高单位。

3.3.3加强保护规划的修编

在实地调研过程中,发现保护规划与现实需求存在矛盾:一方面,一些历史文化名镇保护规划编制时间较早,规划项目已经不能满足现在发展的需求;另一方面,一些历史文化名镇的保护规划编制指标不符合当地情况,可实施性差。保护规划修编过程中应寻求现代社会需求与传统风貌保护间的平衡,例如《涞滩古镇保护规划与设计》对古镇建筑的布局、高度、体量、用材都沿用了传统的元素,但由于生活方式的改变,居民对建筑的需求发生了极大变化,居民愿望与保护要求产生矛盾。保护规划修编应合理设置太阳能热水器,增加厨房、厕所等现代基础设施,满足居民需求。

3.3.4加大保护资金投入力度

历史文化名镇从商业化程度上大体分为两类,一类是商业化的历史文化名镇,另一类是未商业化和不完全商业化的历史文化名镇。商业化的历史文化名镇基础设施和城镇活力要优于不完全商业化的历史文化名镇,其中重要因素是商业化历史文化名镇经济效益高、民众自发性资金投入高。在非商业化的历史文化名镇中,建设资金投入较多的历史文化名鎮整体风貌与基础设施建设也普遍较好。因此建议政府加大保护资金的投入力度。

3.3.5建立健全专门保护机构、制订相关保护办法

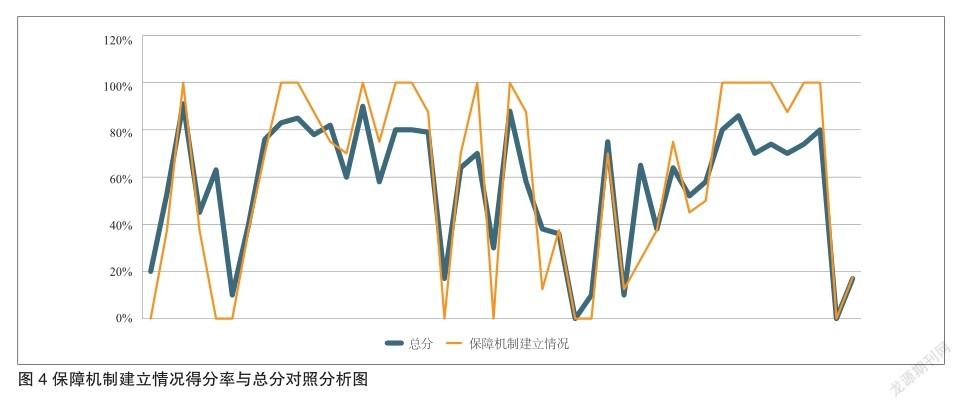

通过保障机制建立情况得分率与总分对照分析图发现,保障机制建立情况与规划和实施总分之间存在明确的正相关关系(见图4)。保障机制建立完善的历史文化名镇,其最后的评估结果得分普遍较好;保障机制薄弱的历史文化名镇,其最终评估结果普遍较差。保障机制的建立,主要体现在管理办法的制订、保护维修资金投入、保护机构及人员设置等方面。这就要求政府机关相关部门,在组织机构、人力、财力等方面充分重视,加大投入,建立起完善的历史文化名镇保护保障机制,确保历史文化名镇规划和实施工作落实到位。

3.3.6加强传统空间格局环境建设

历史文化名镇传统空间格局是历史文化传承的载体,历史文化名镇传统空间格局环境建设主要包含建筑修缮、基础设施完善、违法查处三方面。(1)加大重点保护建筑的修复工作:一些城区的重点保护建筑损坏严重,由于产权问题等原因,重点建筑无法得到有效修缮,政府部门及相关保护机构应当起到协调作用,加快建筑修复工作。(2)推进基础设施完善工作:包括市政基础设施及公共服务设施建设。(3)加强违法建设查处工作:包括建筑和公共空间环境。

3.3.7加大历史文化名镇宣传力度

通过实地访谈,笔者发现历史文化名镇知名度的增强有利于提高镇区民众的建设信心;在历史文化名镇保护意识较强的地区,镇区民众自发形成团体组织,自下而上地对历史文化名镇进行保护,并产生一定影响力。因此建议一方面加大对外宣传推广力度,提升历史文化名镇知名度;另一方面,加大对内宣传教育力度,提升居民保护意识。

3.3.8建议建立历史文化名镇“规划—实施—评估—反馈”流程体系

针对我国规划实施评估研究严重滞后于规划编制工作的现状,结合本次调研工作实际经验,建议建立历史文化名镇“规划—实施—评估—反馈”流程体系。规划编制完成以后,加强对规划实施情况评估。首先,构建全市的历史文化名镇规划自评体系,历史文化名镇相关人员对保护规划实施情况进行全面自查,提高评估内容的全面性和合理性。其次,通过规划和实施评估体系的建立,以专家团队为主体,结合实地调研等多重数据来源,对历史文化名镇规划和实施工作进行系统性评估;最后,根据评估结果对规划编制和实施工作提出反馈。总之,通过历史文化名镇“规划—实施—评估—反馈”流程体系的建立,可以使历史文化名镇保护工作逐步进入一个良性、健康、可持续的循环轨道,进一步促进保护工作的合理性、有效性、科学性。

4结语

山地历史文化城镇是一种具有特殊山地生态环境和地域文化的空间载体,重庆山地历史文化名镇是其典型代表。本研究以重庆43个山地历史文化名镇为研究对象,调研发现,其主要分布在重庆西部地区,尤其以西南部分布密度最高,中部、东北部、东南部相对分布较少,与历史上人口的流动和文化的变迁关系密切。部分历史文化名镇因三峡工程迁建保护工作尚未开展或尚未完成,其镇区传统空间格局已不存在。在传统空间格局基本保留的历史文化名镇中,大部分已经编制了保护规划。针对其保护与保护规划的实施情况,构建历史文化城镇保护与规划实施评价体系。研究协同基层管理人员联合地方规划管理部门按照“启动—自查—抽查—评估”的步骤开展评估;对评估结果进行分析,找出问题,并针对问题提出实施建议。除了总体性的保护建议,还针对各个参评历史文化名镇的实际情况,提出具体的保护与发展建议。山地历史文化城镇承载着地区的人民生活、文化传承和经济发展的使命,其保护与发展是长期工作,保护规划评估作为提升历史文化城镇空间品质的重要手段段之一,在实际中发挥着重要作用。本次实施评估研究为其他山地历史文化城镇的保护规划实施评估提供参考。要协调好山地历史文化城镇保护与发展的矛盾,还需要其他更多方面的深入研究。

注:

①2013年9月,中共重庆市委四届三次全会研究部署了重庆市功能区域划分和行政体制改革工作,将重庆市划分为“都市功能核心区、都市功能拓展区、城市发展新区、渝东北生态涵养发展区、渝东南生态保护发展区”五个功能区域,在原有的“一圈两翼”区域发展战略基础上,进一步划分了重庆市的功能区域、明确了各区县功能定位。

参考文献:

[1]徐嘉蔓.重庆市级历史文化名镇洪安保护规划研究[D].重庆:重庆大学,2012.

[2]赵万民,李泽新.龙潭古镇人居环境的保护与发展[J].重庆建筑,2003(4):9-13.

[3]曾昭奋.有机更新:旧城发展的正确思想──吴良镛先生《北京旧城与菊儿胡同》读后[J].新建筑,1996(2):33-34.

[4]王骏,王林.历史街區的持续整治[J].城市规划汇刊, 1997(3):43-45

[5]宋晓龙,黄艳.“微循环式”保护与更新———北京南北长街历史街区保护规划的理论和方法[J].城市规划,2000,24(11): 59-64.

[6]陆翔.北京传统住宅街区渐进更新的途径[J].北京规划建设,2001(3):20-21.

[7]李晖,丁宏伟.可持续发展的历史街区保护[J].规划师, 2003,19(4):75-78.

[8]张鹰,基于愈合理论的“三坊七巷”保护研究[J].建筑学报,2006(12):40-44.

[9]邱桂芳.基于梯度保护理论的城市历史街区保护方法初探[D].青岛:青岛理工大学,2012.

[10]刘潇潇.基于欧洲经验的哈尔滨历史街区保护与再利用对策研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2013.

[11]阮仪三,顾晓伟.对于我国历史街区保护实践模式的剖析[J].同济大学学报(社会科学版),2004,15(5):1-6.

[12]张锦东.国外历史街区保护利用研究回顾与启示[J].中华建设,2013(10):70-73.

[13]赵万民,彭薇颖,黄勇.基于社会网络重建的历史街区保护与更新研究——以重庆市长寿区三倒拐历史街区为例[J].规划师,2008,24(2):9-13.

[14] 彭震伟,高璟,刘文生.红色旅游中的历史街区保护规划探析——以云南省“扎西会议”历史街区保护规划为例[J].城市规划,2007,31(7):89-92.