极近距离煤层回采巷道合理布置与支护技术

2019-09-09杜康

杜 康

(山西乡宁焦煤集团申南凹焦煤有限公司,山西 乡宁 042100)

0 引 言

在极近距离煤层开采过程中,由于极近距离煤层的上下煤层间距较小,上煤层的底板即为下煤层的顶板,开采上煤层对围岩造成破坏,极容易损坏下煤层的顶板。且上煤层的煤柱容易产生较大的集中应力,若应力转移到下煤层,极易引发下煤层巷道的变形,威胁到生产的安全性。因此,对极近距离煤层回采巷道进行合理布置,实施适宜的支护技术,已经成为亟待解决的问题。本文以申南凹煤矿1号和2号极近距离煤层开采为工程基础,利用数值模拟手段对回采巷道的布置方案及支护设计进行了探索,为类似地质条件巷道布置及支护提供借鉴。

1 工作面概况

申南凹煤矿开采的1号和2号煤层属于极近距离煤层,平均厚度分别为1.04m和3.84m,1号顶板主要成分为泥岩,局部为细砂岩,底板的主要成分为泥岩和砂纸泥岩,局部为细砂岩,2号煤层顶板的主要成分为细砂岩、泥岩和砂纸泥岩,底板为砂纸泥岩和泥岩,局部为砂纸泥岩。1号和2号煤层的距离为5.28m,巷道埋深500m,均为近距离煤层。

2 回采巷道位置的理论分析

2.1 下煤层巷道布置方式

内错式、外错式和重叠式布置式布置下煤层回采巷道的主要方式。重叠式布置方式能够维持上下煤层区段煤柱的一致性,提升煤的采出率,降低煤的损耗,但容易加大施工难度和维护巷道的难度。外错式布置方式有助于减小煤柱的宽度,提升煤炭的开采效率,但由于下煤层处于高应力区,加剧了巷道掘进的难度。尽管内错式布置方式容易增加煤柱的宽度,但有助于为巷道掘进提供低应力条件,有助于提升掘进速度,保证回采工作的正常交替。综上所述,下煤层回采巷道应以内错式布置方式为主。

2.2 错距的理论计算

在采用内错式布置方案的过程中,主要以上煤层煤柱应力所产生支承压力峰值距离煤柱边缘的距离作为参考依据,对错距进行合理设定。为了给下煤层巷道维护提供方便,避免对上下煤层产生不良影响,需在支承压力范围外布置下煤层回采巷道。

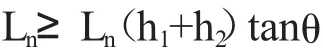

结合对矿山压力在底板的传递规律进行分析可知,上煤层区段煤柱边界距离下煤层回采巷道的计算公式为:

式中:h1和h2为下煤层顶板的岩层厚度和巷道高度;θ为应力传播影响角。结合上述公式可以算出,应将极近距离煤层回采巷道的错距设定在4.88m以上。

3 数值模型的建立

采用FLAC3D数值模拟软件对极近距离煤层回采巷道的布置方案进行模拟,采用实地取样的方式获取煤层顶底板的岩层动力学参数如表1所示。建立尺寸为的Mohr-Coulomb模型,划分为219480个网格。假设岩层的岩质较为均匀,均为同性材料,侧面设置水平位移,上部借助于应力边界实现对上覆岩层均布载荷的模拟,底部采用固定支架。1号煤层为矩形断面,净高和净宽分别为2.8m和4.2m,2号煤层巷道为矩形断面,巷高和巷宽分别为3.5m和4.5m,利用锚网索完成支护。两巷在回采过程中均采取简单支护形式,在巷道错距为3m、5m、7m、9m、的条件下进行模拟,并对围岩变形程度、应力特点以及塑性破坏规律进行分析。

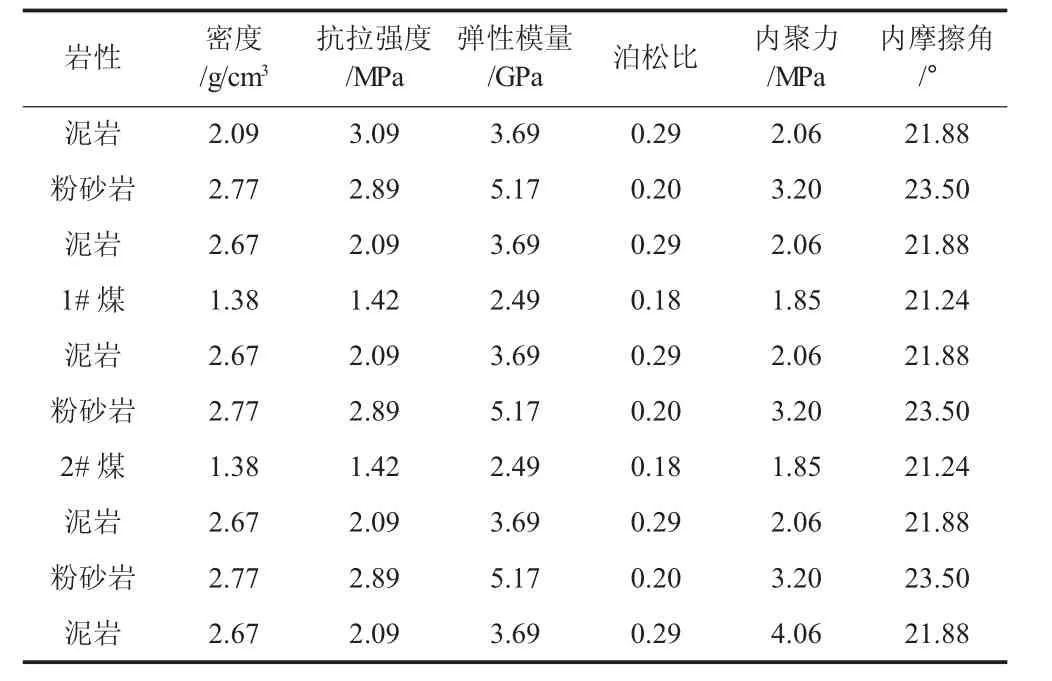

表1 岩石动力学参数表

4 数值模拟结果分析

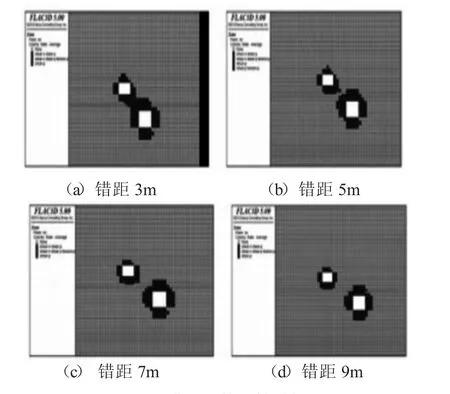

通过将平行于工作面的平面作为切面,对所构建的模型进行切片,得出不同错距下的垂直应力云图(如图1所示)和塑性破坏云图(如图2所示)。

图1 不同错距下的垂直应力云图

图2 不同错距下的塑性破坏云图

4.1 不同错距下的围岩应力变化情况

图1 显示,当错距为3m时,上下顺槽区段煤柱未出现明显的应力集中现象,表明煤柱已遭破坏,无法起到支撑作用;当错距为5m时,上下顺槽煤柱的强度显著增加,应力集中在巷道两帮处,表明上下顺槽的影响呈现减弱趋势;当错距为7m时,上下顺槽煤柱的强度继续增加,巷道两帮应力集中明显,表明上煤层开采对下煤层的影响进一步降低;当错距为9m时,煤柱应力和巷道两帮应力集中情况与错距为7m时无明显差异。因此,将巷道错距设定为7m,具有可行性。

4.2 不同错距下塑性破坏情况

图2显示,在上煤层工作面推进到100m后,当错距为3m时,上下巷道围岩塑性破坏区产生连接,与上煤层相比,下煤层破坏情况较为严重,表明此种条件下上煤层工作面开采工作对下煤层产生较大影响;当错距为5m时,上下巷道围岩塑性破坏区未产生连接,下煤层巷道围岩相比于上煤层严重,表明此种条件下上煤层工作面开采工作对下煤层的影响相对减弱,但仍然较大;当错距为7m时,上下巷道围岩塑性破坏区完全分离,下煤层破坏逐渐减弱并稳定下来,表明上煤层开采对下煤层巷道影响甚微。当错距为9m时,巷道围岩塑性破坏情况近似于错距为7m的情况,因此,将巷道错距设定为7m。

4.3 不同错距下围岩变形情况

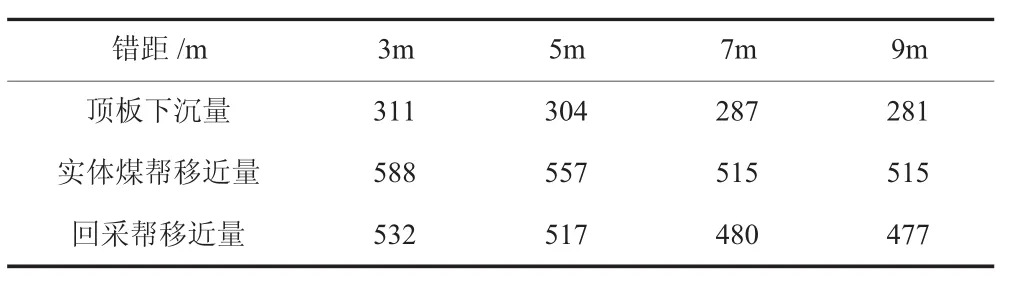

表2显示,当错距为3m时,回采巷道围岩变形量较大,当错距为5m时,巷道围岩变形量明显缩小,错距为9m时的围岩变形量与7m时相近,变形量较小。

表2 2号煤回采巷道围岩变形情况

5 回采巷道的支护设计方案

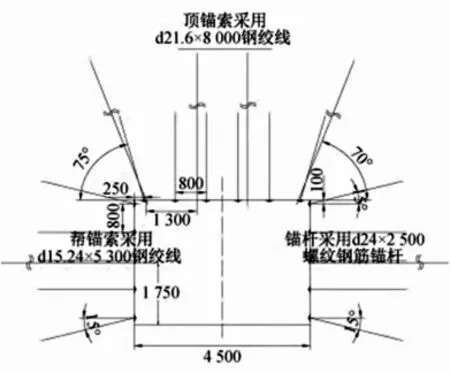

图3 支护布置方式图

2号煤回采巷道的支护方案设计如下:采用规格为24mm×2500mm的螺纹钢锚杆,间排距设定为800mm×800mm,16根/排,锚杆外露的部分介于10mm到40mm之间;选用1卷CK2340型树脂锚固剂和1卷K2360型锚固剂;锚杆托盘的碟形托板规格为150mm×150mm×10mm;帮锚杆扭矩力为100N·m,抗拔力为150kN,金属网的规格为900mm×2000mm×6mm。锚索采用21.6mm×8000m的钢绞线,间排距为1300mm×1600mm,4根/排;托盘的碟形托板规格为300mm×200mm×20mm,选用1卷CK2340型树脂锚固剂和1卷K2360型锚固剂;抗拔力为200kN,外露的部分介于150mm到200mm之间;帮锚索采用规格为15.24×5300mm的钢绞线,排距为3200mm,上下两帮各1根,为每根锚索配置球形锁具,并结合巷道岩层变化合理调整支护参数。

6 结 论

1)通过理论计算认为,下煤层回采巷道应采取内错式布置方式,错距在4.88m以上。通过对围岩塑性破坏特征、围岩应力变化以及变形量进行分析,降下煤层巷道错距设定为7m。

2)基于外错式布置且错距为7m的情况下,应结合井下实际情况,对支护方案进行调整。