蚕豆真菌病害及其研究进展

2019-09-03李仁慧闫智臣段廷玉

李仁慧,闫智臣,段廷玉

(兰州大学草地农业生态系统国家重点实验室 /兰州大学农业农村部草牧业创新重点实验室/ 兰州大学草地农业科技学院 甘肃 兰州 730020)

蚕豆(Vicia faba)是重要的粮食、蔬菜、饲料和绿肥兼用豆科作物,适应性广,具有较高的固氮能力,地上部固氮率为78.0%,地下部为58.8%[1]。联合国粮食及农业组织(Food and Agriculture Organiza tion of the United Nations, FAO) 2014年数据显示,世界上共有60多个国家和地区种植蚕豆。中国的蚕豆产量位居世界第一,产量占世界蚕豆总产量的比例为36.7%,共159.5万t[2]。我国种植地域极为广阔,秋播蚕豆种植面积占我国蚕豆播种面积的90%,主要分布在云南、四川和长江流域一带; 春播蚕豆种植面积占10%,种植面积较大的有甘肃、青海、内蒙古、新疆、西藏、河北、东北等地[3]。蚕豆营养价值丰富,蛋白质含量极为丰富,达25.4%,人体9种必需氨基酸的总量达7.3%,维生素A(视黄醇当量)含量达 0.5 μg·g-1、维生素 B2含量达 2 μg·g-1,矿质元素钙、锌、铁含量丰富[4]。可用于食用、饲用,也可直接作绿肥。翻压肥田,还田后土壤有机质含量可比未还田前提高5.8%,全氮含量增加2.0%,水解氮增加4.1%,有效磷增加28.8%,速效钾增加10.4%[5]。

真菌病害是制约蚕豆生产的主要因素,燕麦镰刀菌(Fusarium avenaceum)、尖孢镰刀菌(F. oxysporum)及腐皮镰刀菌(F. solani)引致的蚕豆根腐病死亡率高至60%~90%,甚至绝收[6];春蚕豆赤斑病(Botrytis fabae)和轮斑病(Cercospora zonata)造成年产量损失28%~40%,重病年则在50%以上[7]。蚕豆枯萎病(F. oxysporum)在蚕豆整个生育期都有发生,造成根系腐烂、茎基部坏死直至植株萎蔫死亡,一般田块枯死率30%,重病田块发病率高达90%[8]。为此,回顾了国内外近年来蚕豆病害及其防治的研究进展,以便于其他研究者能快速了解蚕豆病害目前的研究现状,为蚕豆病害防控提供基础资料。

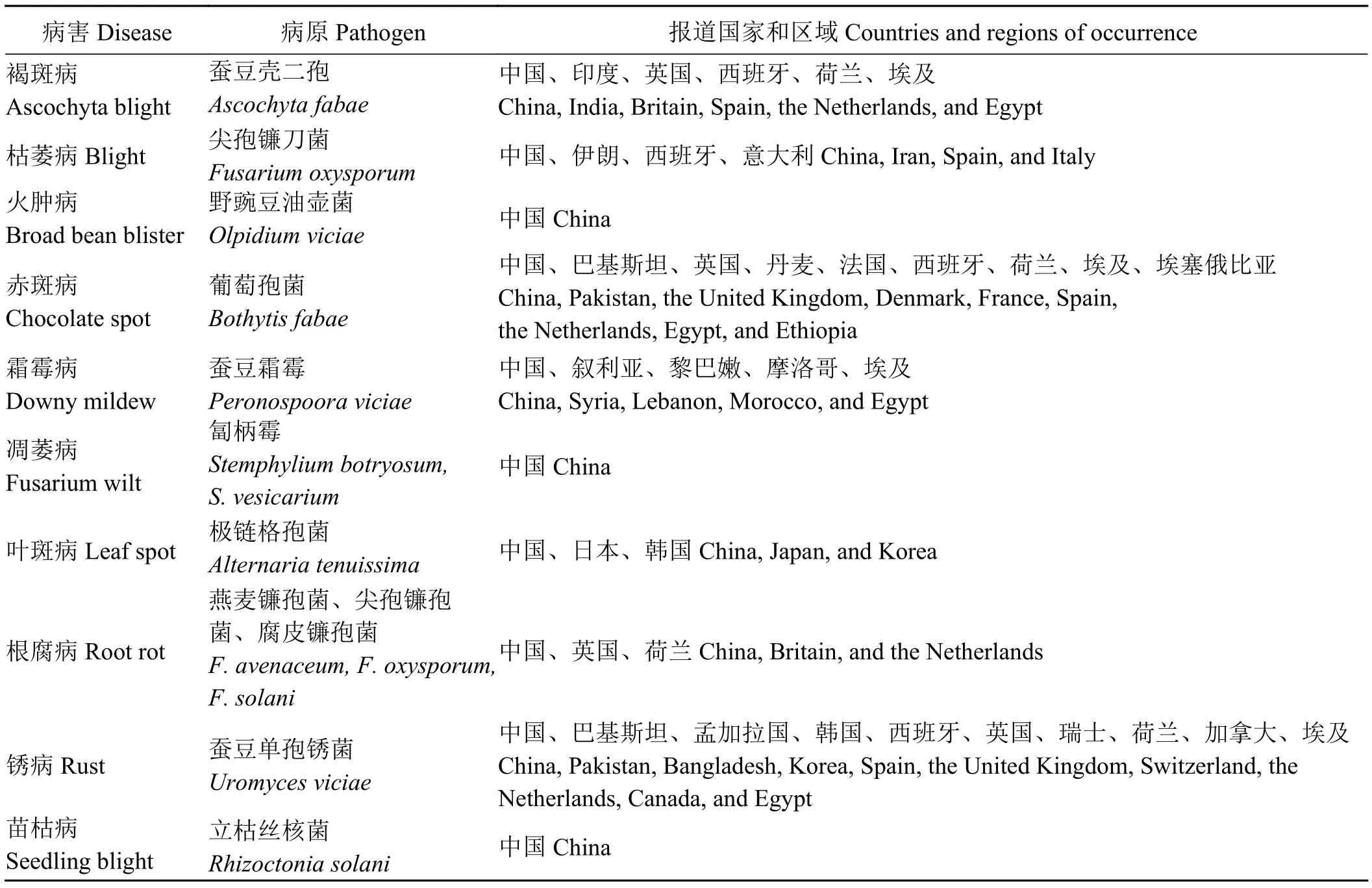

1 蚕豆病害的种类及分布

截至2018年,全世界报道蚕豆常见真菌病害10种,分别为锈病(Uromyces viciae)、赤斑病(Bothytis fabae)、根腐病(F. avenaceum、F. oxysporum、F. solani)、褐斑病 (Ascochyta fabae)、枯萎病 (F. oxysporum)、霜霉病(Peronospoora viciae)、凋萎病(Stemphylium botryosum, S. vesicarium)、 苗 枯 病 (Rhizoctonia solani)、火肿病(Olpidium viciae)、叶斑病(Alternaria tenuissima);其中发生最广、研究最深入的病害主要为锈病,已发生于亚洲、欧洲、美洲及非洲,如中国[9-10]、英国[11-12]、德国[13]、加拿大[14]、意大利[15]等十多个国家报道,其次为赤斑病和根腐病,分布于中国[16-17]、英国[18]、埃塞俄比亚[19-20]、埃及[21-22]等国(表1)。在中国,锈病对秋蚕豆尤其是西南种植区的蚕豆生产危害严重[23]。赤斑病则是长江流域和东南沿海地区蚕豆生产中最重要的病害之一[24]。

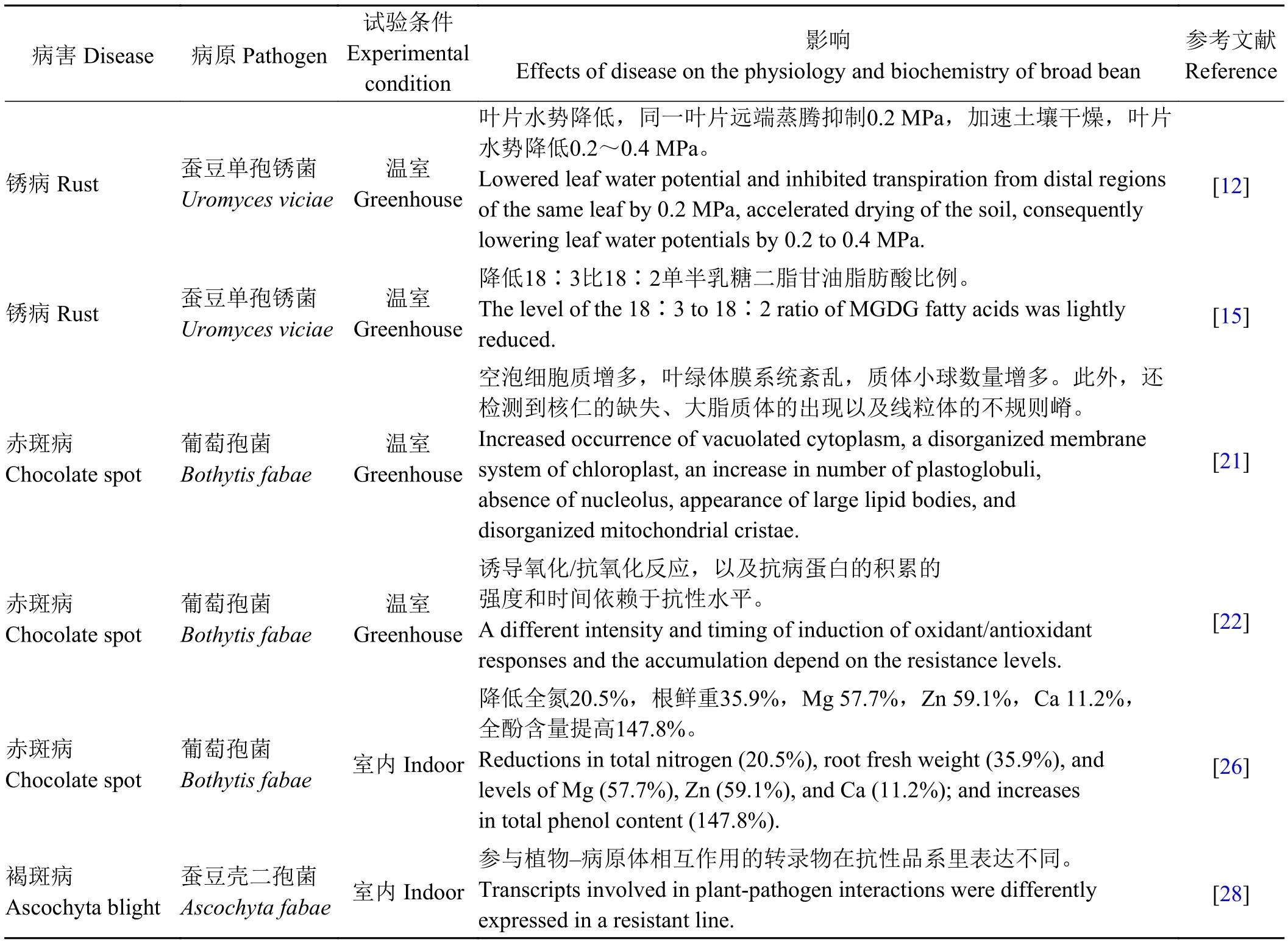

2 真菌病害对蚕豆生理生化的影响

真菌病害可引致蚕豆一系列生理生化响应。如锈菌(Uromyces viciae)侵染植物后,蒸腾作用增强,抑制同一叶片远端蒸腾,加速土壤干燥,降低水势0.2~0.4 MPa[12];感染晚期,18∶3和18∶2单半乳糖二脂甘油脂肪酸比例下降[15]。感染枯萎病(F.oxysporum)的蚕豆抗性越低,其根际分泌氨基酸越多,且其根系分泌物中天门冬氨酸(Asp)、苏氨酸(Thr)、甘氨酸(Gly)、丙氨酸(Ala)、缬氨酸(Val)、酪氨(Tyr)、苯丙氨酸(Phe)含量高时能促进枯萎病的发生,而丝氨酸(Ser)、甲硫氨酸(Met)和赖氨酸(Lys)含量及Ser/Gly、Ser/Ala比值高时能抑制枯萎病的发生与发展[25]。葡萄孢菌(Bothytis fabae)可造成蚕豆细胞空泡细胞质增多,叶绿体膜系统紊乱,质体数量增加[21]。病原菌亦会造成植物细胞内离子、化合物的含量变化,室内研究发现,葡萄孢菌可显著降低植物生长活力、全氮含量和植物根瘤数,但会提高Na+和全酚含量[26]。病菌不仅影响作物产量和品质,侵染植物后,一些病菌还会产生毒素,如Cimmino等[27]从田间感染葡萄孢菌的蚕豆上分离到名为(4R)-3,4-二氢-4,5,8-三羧基-1(2H)-萘酮的植物毒素(表2)。

抗病品种对病菌侵染的响应机理与感病品种完全不同。Mahmoudc[22]的试验结果表明,诱导氧化/抗氧化反应,以及抗病蛋白的积累都是蚕豆抗葡萄孢菌转录防御机制的一部分,其诱导强度和诱导时间依赖于抗性水平。种皮中的浓缩单宁能够阻止由尖孢镰刀(F. oxysporum)引起的根腐病感染,但不能阻止葡萄孢菌(Bothytis fabae)、蚕豆壳二孢菌(Ascochyta fabae)引起的感染[29]。Ocaña等[29]还发现参与植物-病原体相互作用的转录物,如富含亮氨酸的蛋白质或参与植物对非生物和生物胁迫适应的植物生长调节剂,在抗性品系里表达不同 (表 2)。

表 1 蚕豆常见真菌病害及发生国家Table 1 Common fungal diseases of broad bean

3 抗病性

蚕豆品种之间存在抗病性差异。Voegele等[13]利用锈菌分离物SP3和SP51检测来自世界6个不同地区的蚕豆品种反应时发现,2N3Il(北非)、2N319(欧 洲 )、 Ackerperle(欧 洲 )、 Erfordia(欧 州 )、 ILB96(中亚)、ILB403(北非)、ILB431(北非)、ILB479(东非)、IlB866(欧洲)、ILB919(北非)、ILB938(南美)11 个品种对两种分离物抗性均很强。除了锈菌,葡萄孢菌分离物也可用于检测不同蚕豆品种抗性,在Hanounik[30]的研究中,有14个蚕豆品种对20种葡萄孢菌分离物均具有抗性。在蚕豆不同品种对褐斑病(Ascochyta fabae)抗性检测中,经过4轮检测和自交后,研究者发现有7个和8个自交系(S4)分别对分离物A和Y1为纯种抗性,还有5个自交系对两种分离物都为纯种抗性[31]。同时发现2个蚕豆品种[云豆H3434和阿富汗引进材料(H2508)]属于抗蚕豆花叶病品种,可用于抗病育种[32](表3)。

不同品种的蚕豆对褐斑的抗病基因不同,研究表明,蚕豆品种BPL471和2485带有广泛抗褐斑病基因,而BPL818和ILB1814带有窄范围抗性基因[33]。ILB752携带一个抗性显性基因,NEB463携带一个感性隐形等位基因。并且少部分NEB463植株有至少一对互补的隐形基因表现为抗性。大多数ILB752植株是纯合子,一些是杂合子。杂交后代表现相同[34]。在蚕豆抗褐斑病基因研究中,目前发现了Af家族并且进行了QTL定位及表达定位。推测的QTL(Af1和Af2)分别位于第8连锁群(第3染色体)和第4连锁群(第2染色体)上,共同贡献了抗性表型变异的46%。Af1表现纯加性基因,Af2表现明显的显性效应[35]。但Kaur等[36]发现,4个控制抗性的染色体区域在2号染色体,6号染色体有两个在1号染色体上。一个QTL-3和先前的研究相同,而QTL-1、QTL-2和QTL-4可能是新发现的。Atienza等[37]发现3号染色体上的Af3的位置和其他研究者报道的Af1的位置不同,认为Af3可能是褐斑病抗性另外来源,并且Af3和Af4对于所有壳二孢菌分离物都有效,Af5只对CO99-01分离物有效,Af6、Af7和Af8只对LO98-01有效。Af3、Af4、Af5和Af7在叶片和茎中都有效,但Af6仅仅叶片中,Af8仅在茎中[38]。

表 2 病害对蚕豆生理生化的影响Table 2 Effects of disease on the physiology and biochemistry of broad bean

除褐斑病遗传抗性研究外,Ijaz和EL-Bramawy[39]发现,蚕豆对葡萄孢菌的一个抗性显性性状由一个基因位点控制。并且显性表达在环境中具有不稳定性[40]。Avila等[41]利用抗锈病材料2N52和感性材料VF16杂交,通过对F2群分析,确定了该抗性的单基因性,并且在F2:3衍生家族得到证实,通过筛选55个F2株系进行抗性鉴定,证实了RAPD标记的连锁性。另外Villegas-Fernánde[42]设置了3组试验,11份抗性材料的联合分析显示,无论是基因型还是基因 × 环境型还是环境型都不受影响,也就是说赤斑病对锈病抗性无影响(表3)。

我国蚕豆抗病育种和分子标记辅助育种虽已较为广泛开展,但距育成抗病、优质蚕豆品种还有很长一段距离[23]。已筛选出的一些赤斑病的抗性资源有ICARDA收集的来自厄瓜多尔的BPL710 和BPL1179,尼罗河三角洲的ILB938和Giza 461,埃塞俄比亚的BPL1763、BPL1821,西班牙的BPL1196等[45],这些都是中抗品种。Tivoli等[46]利用多种措施筛选抗赤斑病品种或资源,但都没有筛选出理想的高抗品种。ICARDA收集 6 份资源(V-300、V-1271、V-1272、V-1273、V-313 和 V-1335)具有锈病抗性[47]。我国也选育出一些抗锈蚕豆资源,如引自ICARDA的85-213、85-246 等表现抗性,中抗的有江苏泰县青皮(H3174)、启豆4号(H4059)、湖北的小粒茶蚕豆(H3869)和云南的绿皮豆(H0186)等[23]。法国选育的Line 29H、英格兰的Quasar、波兰的Fioletowy等对褐斑病都具有较好的抗性,这些抗性品种的种植地域有限,不同类型的抗性品种只能在特定的地区表现抗性,然而ICARDA选育的BPL471、BPL460、BPL74和BPL2485在多个国家都表现出较好的抗性[45]。

4 蚕豆病害的侵染、流行

蚕豆真菌病害中根腐病(F. avenaceum、F.oxysporum、F. solani)、枯萎病(F. oxysporum)、褐斑病(Ascochyta fabae)、锈病(Uromyces viciae)、火肿病(O. viciae)等均为土传病害,侵染过程具有相似性。严吉明和叶华智[48]试验结果表明,火肿病病菌以病残体中的休眠孢子囊在土壤中休眠(越夏和越冬),作为初侵染源。次年春播蚕豆后,休眠孢子囊萌发产生游动孢子侵染蚕豆幼苗,田间发病后,病菌不断产生游动孢囊,释放游动孢子作为再侵染源,游动孢子藉风雨在田间短距离传播,病菌的再侵染频繁发生,病害的发生流行曲线呈“S”型。除土壤初侵染源外,罗文富和阮兴业[49]发现,连作和施用带病残体的厩肥更易于发病,根腐病病菌在蚕豆秸浸渍液中的繁殖量比在土壤浸渍液中大,因此豆田稻茬也是这些病害的初侵染源之一。有研究表明,从大田边缘到中心,冬蚕豆壳二孢菌感染率逐渐下降,这说明相邻田间感染植株是比感病种子更重要的感染源,1975、1976年2月到5月该病至少以120 m的范围传播[50](表4)。

土壤湿度是影响蚕豆生长和病害发生的主要环境因素之一,田间含水量过高或过低都不利于蚕豆健康生长。在田间土壤饱和持水量(WHC)为30%、50%和70%的土壤湿度条件下,播后10周蚕豆生物量干重和植株的死亡率依次分别为1.53 g、3.16 g、2.68 g和18.5%、4.8%、25.6%,表明蚕豆生长的最佳土壤湿度为50% WHC的土壤含水量,有利于蚕豆健康生长,根腐病的发生与危害相对较低[51]。除土壤湿度外,海拔也对根腐病的发生有较大影响,李春杰和南志标[6]对甘肃临夏地区的340块春蚕豆田根腐病进行调查,结果显示,随着海拔增高,蚕豆死亡率逐渐下降。暴雨对赤斑病也有影响,暴雨期间孢子数量最多,天气干燥数量会减少,盆栽幼苗的病斑数变化和孢子数变化趋势一致[54]。Samuel等[19]调查结果显示,高降水量、高杂草密度、早种植都极利于感染赤斑病(P < 0.01)(表4)。

5 防治技术

蚕豆病害防控应以栽培抗性品种为主,除此之外,其他防治措施也发挥着很重要的作用。蚕豆病害防治主要包括4类方法。

5.1 农业措施

耕作、混作、间作等农业措施可有效防控蚕豆病害。Samuel等[20]进行了蚕豆单独种植、蚕豆 ×豌豆 (Pisum sativum)、蚕豆 × 玉米 (Zea mays)、蚕豆 ×大麦(Hordeum vulgare)混作4组田间试验,蚕豆 ×大麦患病程度相对降低3.0%,说明蚕豆和谷物混作可减轻赤斑病流行度并且增加蚕豆产量;杜成章等[53]试验发现,蚕豆与马铃薯(Solanum tuberosum)间作行比为2∶2时对蚕豆赤斑病的防控效果最好,发病率与病情指数分别为46.5%和26.3;鲁耀等[55]等也发现间作小麦,蚕豆叶赤斑病发病率和病情指数分别降低了15.75%和1.5%。

间作除能降低蚕豆赤斑病的发病率外,也能降低其他蚕豆病害,比如枯萎病。云麦42 || 蚕豆间作和云麦47 || 蚕豆间作使蚕豆地上部生物量分别增加16.6% 和13.4%,使蚕豆枯萎病病情指数分别降低47.6%和23.3%[8]。除了间作单作效果对比,不同植物和蚕豆间作效果对比,研究者还对间作降低发病率的生理机制进行了深入研究。董艳等[56]通过田间小区试验得出结论,间作明显提高了蚕豆根际微生物活性(AWCD)值,根际微生物的Shannon-Wiener多样性指数,并显著增加了蚕豆和小麦根际微生物对31种碳源的平均利用率。发病盛期和发病末期,间作蚕豆根系的过氧化物酶(POD)显著提高了20.0%和31.3%,过氧化氢酶(CAT)活性分别显著提高了38.5%和66.7%,丙二醛(MDA)含量显著降低36.3%和46.3%;蚕豆根际镰刀菌数量分别降低53.8%和33.1%,从而提高了蚕豆对枯萎病的抗性,降低了枯萎病的危害程度(P < 0.05)。

施肥及增施某些矿质元素肥料也可以对蚕豆病害起到一定防治作用。间作条件下,蚕豆赤斑病的发生与蚕豆钾含量呈现负相关关系,在结荚期,间作条件下增施钾肥的处理比单作条件下增施钾肥的处理赤斑病病情指数降低了42.36%[57]。董艳等[58]发现,适当增施氮肥可以防治蚕豆枯萎病,N1(56.25 kg·hm-2)、N2(112.5 kg·hm-2)、N3(168.75 kg·hm-2)处理下蚕豆根际土壤微生物培养120 h的AWCD值分别比N0(0 kg·hm-2)处理增加6.0%、19.3%和38.6%,同时N2和N1处理下蚕豆赤斑病发病率较N0降低了38.5%和53.8%,施氮处理(N1、N2、N3)蚕豆根际的细菌、放线菌数量显著增加,蚕豆枯萎病的病情指数和根际镰刀菌的数量显著降低,表明施氮能显著提高微生物的代谢活性,降低病害的发生(P < 0.05)。锈病防治中,磷酸盐或者乙二胺四乙酸(EDTA)处理后,用10 mol·mL-1酸盐处理可以引起系统抗性,钙离子单独施用无效,间隔达到12 d,感染率下降了75%[59]。

5.2 生物措施

生物防治因其成本低、高效率、环境友好和无药物残留等特点成为当前国内外植物病害防治的研究热点[60]。有研究表明,荧光假单胞杆菌(Pseudomonas fluorescens) 36种分离物能够产生7.5~29.4 mm的抑制圈抑制病原菌生长,10 d内促进蚕豆生长3.14 cm,阻止幼苗水分过多烂死和根腐病[61]。Rabie[26]对蚕豆进行丛枝菌根真菌接菌处理后,根鲜重增加0.9 g,茎鲜重增加1.6 g,根长增加2.6 cm,植物总鲜重中总酚含量升高49.78 μg·gm-1,自由酚含量升高9.4 μg·gm-1,钾、钠、钙等矿质营养元素含量皆有不同程度提高,赤斑病发病率由83%降低到19.2%;董艳等[56]对蚕豆接种摩西球囊霉(Glomus mosseae)、扭形球囊霉(Glomus tortuosum)、根内球囊霉(Glomus intraradics)及幼套球囊霉(Glomus etunicatum),使蚕豆根际镰刀菌数量分别显著降低了98.6%、74.3%、77.8%和90.4%,蚕豆枯萎病病情指数分别显著降低了94.0%、60.0%、64.0%和94.0% (P < 0.05)。

5.3 物理措施

物理防治措施研究相对较少,但仍是不可或缺的部分。有试验证明,红光处理可以引起蚕豆对叶斑病的抗性[62],孢子萌发液可以引起蚕豆小叶对非致病性分离物的敏感性[23];在机械损伤1 h后接种锈病,植株的锈病抗性会增强,随后在受伤和未受伤叶片中,茉莉酸和两种三羟基脂质快速积累,这两种脂质有抗真菌的作用,会抑制孢子的萌发[63]。

5.4 化学措施

虽然化学药剂易造成环境污染,但在病害严重时仍是主要的防控措施。目前,对蚕豆病害的化学防治措施研究主要集中在不同杀菌剂单用、混合使用效果比较。如喷施苯菌灵比喷施异菌脲,咪鲜胺,噻菌灵能更有效降低赤斑病感染率[18];代森锰加代森锰锌处理可降低锈病发生,增加千粒重和接荚率,提高大田大豆产量5.6~7.7 t·hm-2[64];戊唑醇可促进枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)B-916在土壤中定殖,减缓B-916群体数量大幅度下降趋势,帮助B-916抑制蚕豆枯萎病病原菌丝生长,发挥生物作用,防治蚕豆枯萎病。在病土环境中与戊唑醇混用的B-916的群体数量是单用B-916的4.46倍,在接菌播种后30 d时,在自然土环境里复配剂中B-916的群体数量是单剂B-916的6.43倍[65]。研究表明,施用粉锈宁防治锈病时,蚕豆叶片会出现不完全多核隔膜出现,细胞壁加厚,完全阻挡菌丝这些变化,这和粉锈宁对固醇生物合成的影响相关[66]。氟甲基鸟氨酸接种处理比预接种处理可减少57.5%叶片感染面积,且不会影响多酚的内源浓度[11]。化学药剂也是防止根腐病的重要措施,与对照相比,三唑酮单独拌种降低6周龄植株的根腐病情指数51.5%,成株累计死亡率减少36%,单株种子产量提高21%,种子产量增加97.6%[67]。

6 展望

蚕豆病害防治应减少对化学防治的依赖,积极开展蚕豆抗病品种的筛选与育种,这是防治蚕豆病害最经济有效的措施。目前,国内蚕豆抗病性品种的研究集中在抗病种质的筛选,有关抗病基因的研究不多,因此,应加强该领域的研究。病害致病机理及流行方面,应借鉴对大豆等作物的病害研究方法,广泛采用分子生物学技术,在转录组、基因组和蛋白组学等水平开展病害致病机理研究,明确病害侵染分子机理,找准病害发生关键时期,为病害防控提供强有力的支撑。同时,积极开展丛枝菌根真菌、根瘤菌及促生菌等共生菌调控植物生长和抗病性的研究,开发绿色友好型微生物菌肥及杀菌剂,于生产中广泛应用。