安六铁路六枝至茨冲段隧道岩溶地质选线

2019-09-02周关学付开隆

周关学 付开隆 李 峰

(中铁二院工程集团有限责任公司, 成都 610031)

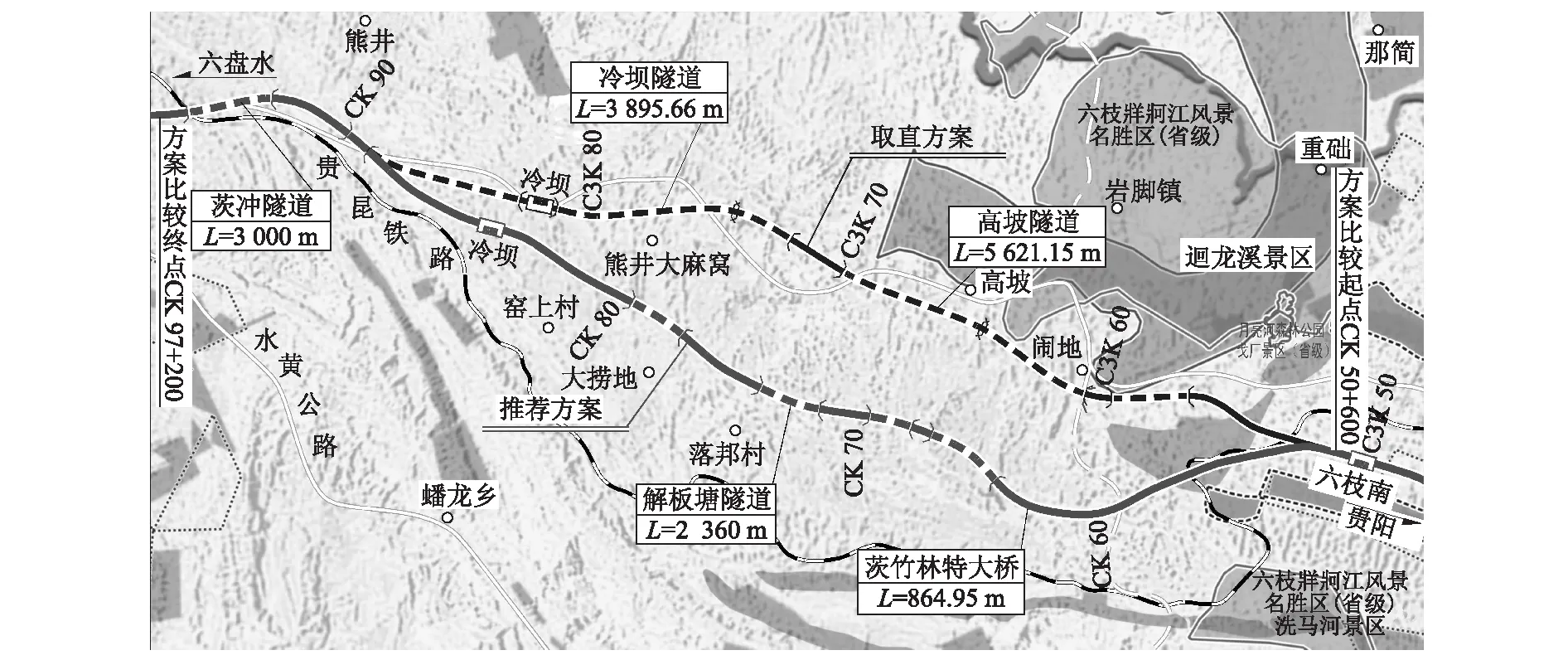

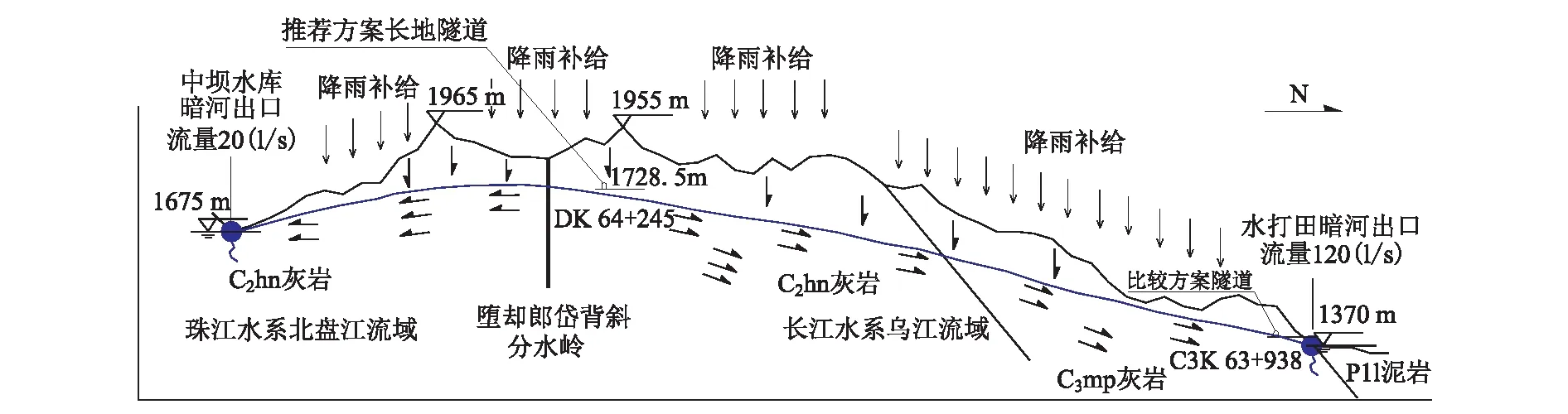

安六铁路是贵阳经安顺至六盘水城际铁路的重要组成部分。六枝至茨冲段隧道群是安六铁路控制线位的重要工程区段,该段线路通过堕却-郎岱背斜的可溶岩地层,并通过紧闭背斜两翼隔水层封闭形成背斜翼部的富水区,地下暗河、溶蚀槽谷、洼地、落水洞、溶洞等岩溶形态强烈发育,水文地质条件复杂,隧道施工易产生突水、突泥及环境破坏等问题,涉及比较复杂和敏感的环境水文地质及施工安全问题[1]。为降低施工及环境风险,勘察期间把隧道区岩溶地质选线作为一个控制线路方案的重点,对穿越堕却-郎岱背斜的各个方案作了大量地质工作,在综合分析研究的基础上,提出了线路避开行走地下水水平径流带和沿梁山组煤系地层或峨眉山玄武岩与相邻灰岩地层接触带的取直方案和沿高速公路方案,爬高线位,提出线位沿长江水系与珠江水系分水岭的推荐方案,隧道区方案示意,如图1所示。

1 隧道区工程地质条件

1.1 地形地貌

测区属构造低中山区地貌,地形上总体呈“人字型”,堕却-郎岱背斜核部高,两翼低。受地层岩性及地质构造控制,隧址区交替形成缓坡及溶蚀冲沟地貌。堕却-郎岱背斜南翼为珠江水系,北翼为长江水系,线路沿长江水系与珠江水系分水岭行进。背斜核部最高海拔标高 2 042.1 m,两翼最低海拔标高 1 350 m,相对高差692.1 m。

图1 隧道区方案示意图

1.2 地层岩性

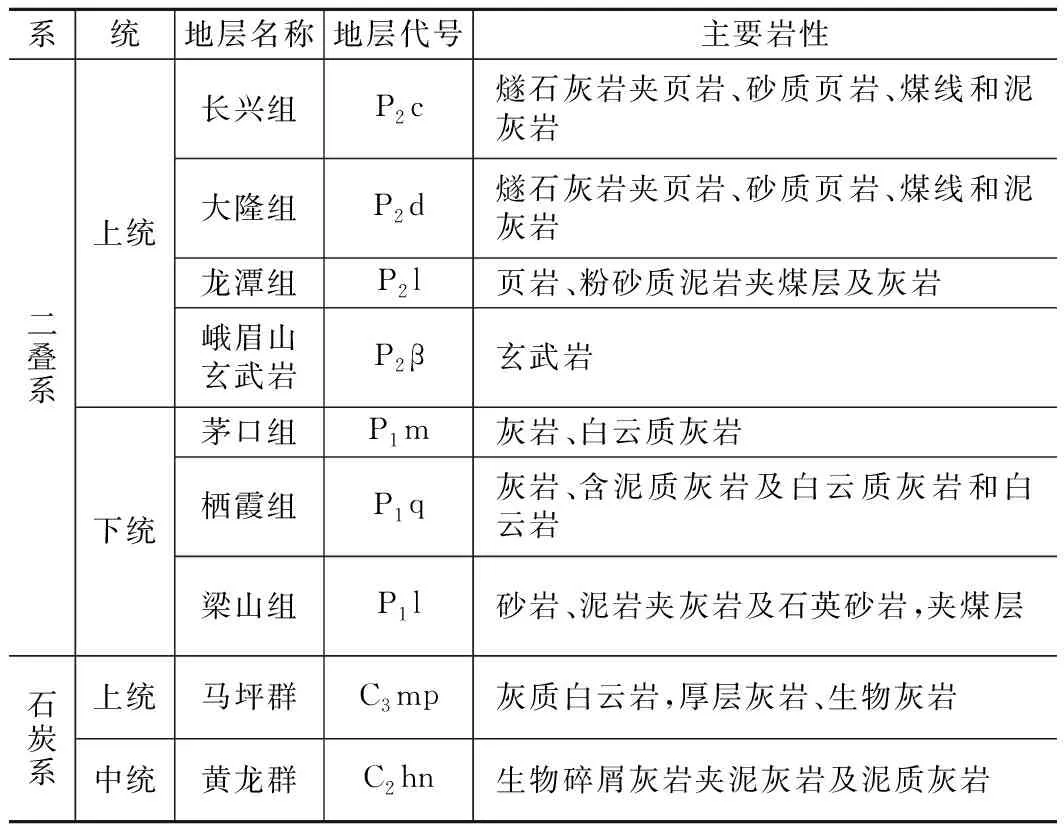

测区主要穿过石炭系及二叠系地层,石炭系上统马坪群(C3mp)、中统黄龙群(C2hn)灰岩形成溶蚀台地地形,两翼出露二叠系下统栖霞组(P1q)、茅口组(P1m)富水性强的含水岩组和二叠系下统梁山组(P1l)、上统长兴组(P2c)、大隆组(P2d)、龙潭组(P2l)及峨眉山玄武岩(P2β)含煤地层及相对隔水岩层。线路通过区段内主要岩性特征,如表1所示。

表1 隧道区通过主要地层岩性特征表

1.3 地质构造

测区大地构造属扬子地台之滇黔鄂台褶带,测区位于南岭纬向构造带之北,川滇经向构造体系之东,新华夏第三次隆起带之西。北西向及黔西山字形构造带控制着本区域岩溶的分布、发育规律。测区为堕却-郎岱背斜,背斜轴向呈北30°西,核部地层为石炭系可溶岩,两翼为二叠系、三叠系可溶岩与非可溶岩,两翼不对称,南翼受南丹紫云区域断裂影响,岩层陡,地层缺失,北翼舒展,地层齐全。背斜轴部局部发育小型逆断层,断层破碎带较窄,背斜轴部陡倾角张性裂隙极为发育[2]。

1.4 岩溶发育规律

隧址区位于长江水系与珠江水系分水岭地带,背斜核部为溶蚀台地、槽谷发育区,岩溶强烈发育,溶蚀洼地、岩溶漏斗、落水洞、溶蚀裂隙(溶缝)、溶孔等岩溶形态沿构造线呈北西向呈串珠状发育。背斜两侧深切沟谷内由梁山组含煤地层或峨眉山玄武岩与相邻灰岩地层的接触地带均有岩溶管道水的露头及暗河出口,溶洞、地下暗河、岩溶大泉发育[3]。区内岩溶发育受地形地貌、地层岩性、地质构造等的影响,呈现出如下规律:

(1)背斜核部岩溶强烈发育

堕却-郎岱背斜为紧密背斜,核部为C3mp、C2hn的可溶岩地层,两翼局部含非可溶岩,背斜轴部纵向张裂隙极为发育,局部小型断裂构造发育,为地表水的下渗、溶蚀提供了有利条件,溶蚀洼地、岩溶漏斗、落水洞等岩溶形态顺构造线呈串珠状发育,线位走行于浅表垂直发育的岩溶形态内,背斜核部岩溶强烈发育。

(2)背斜两翼岩溶水特别丰富

堕却-郎岱背斜两翼为C3mp、P1l、P1m、P1q、P2l、P2β的可溶岩和非可溶岩地层,背斜北翼大面积地下汇水向北径流,受梁山组煤系地层及峨眉山玄武岩等非可溶岩地层的分隔,岩溶水文地质系统十分复杂,在深切沟谷内由梁山组煤系地层或峨眉山玄武岩与相邻灰岩地层的接触地带均出现溶洞、地下暗河、岩溶大泉[4]等,隧道沿可溶岩与非可溶岩界线靠可溶岩侧顺线路方向出现地下水水平径流,岩溶水特别丰富。

2 隧道区水文地质条件

2.1 区域水文地质条件

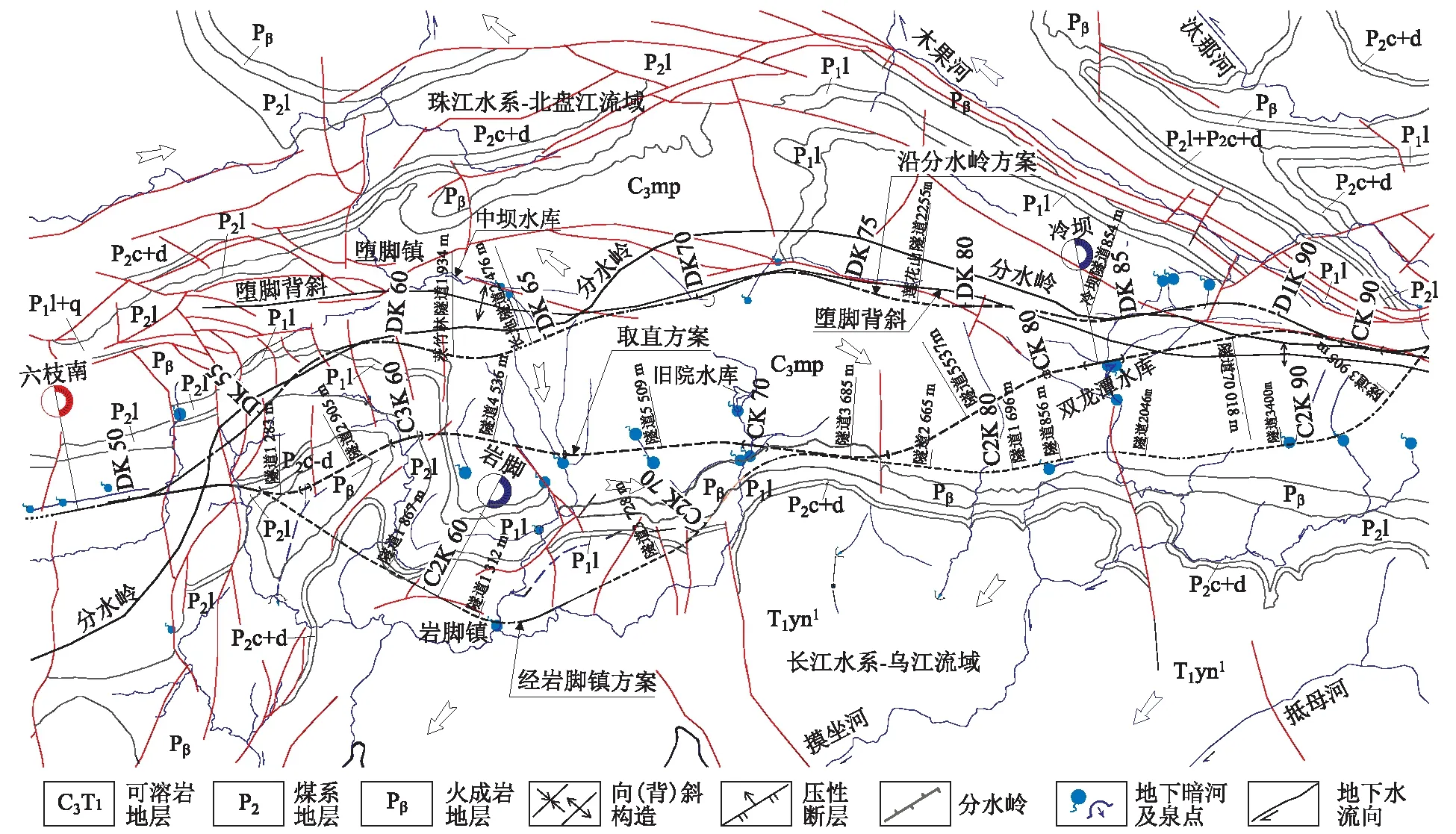

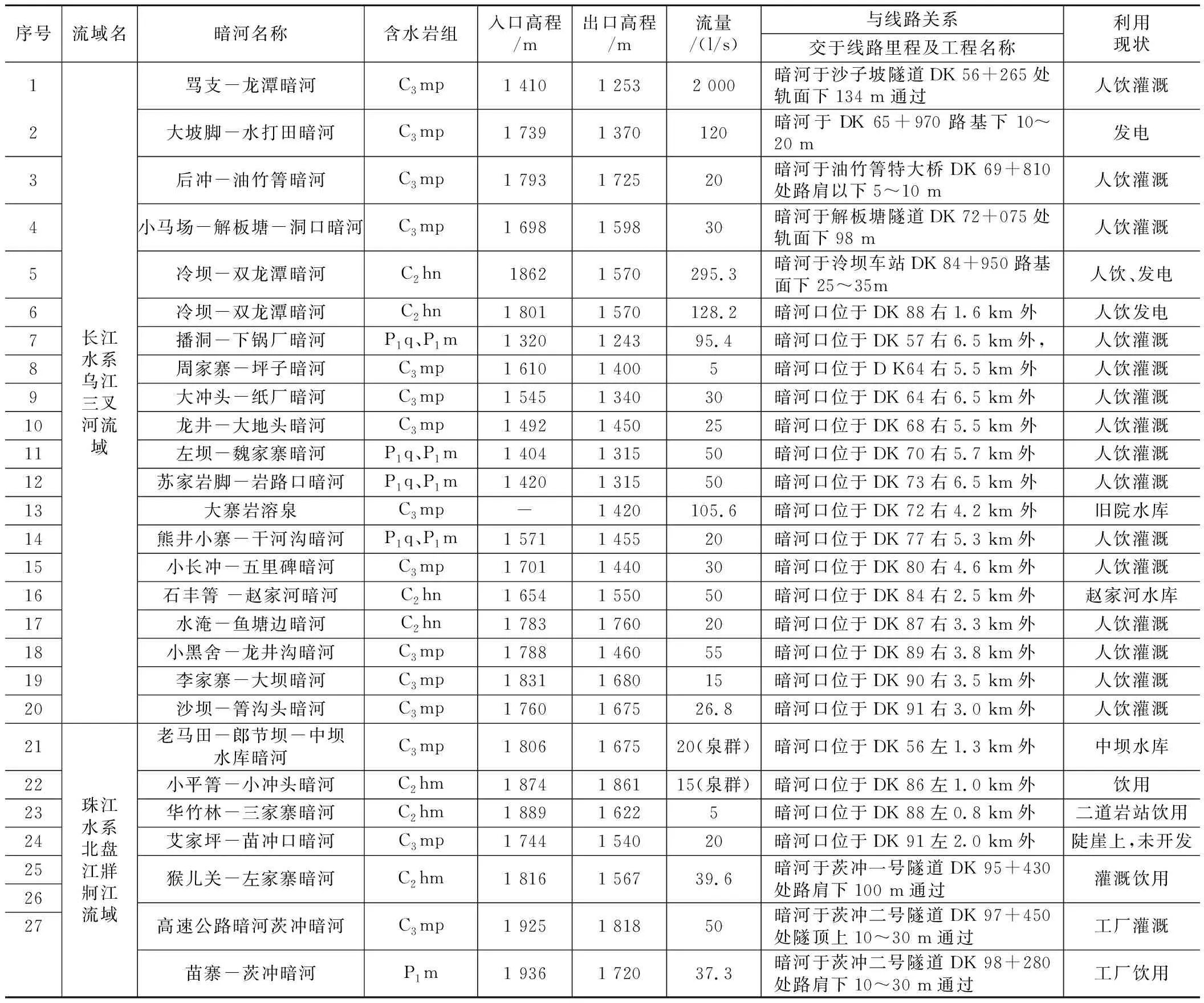

区域内岩溶水文地质条件控制着线路方案的选择。玉和顶和冷坝后山为测区最高点,标高为 2 042.1 m,线路沿长江水系与珠江水系分水岭行进,地表水分水岭也是地下水分水岭,南侧为珠江水系北盘江流域,以牂牁江为最低点;北侧为长江水系乌江流域,以三岔河为最低点。背斜轴部纵向张裂隙极为发育,为地表水入渗溶蚀提供了良好通道,南翼地下水自北向南或径流,北翼地下水自南向北或径流,在深切沟谷内由梁山组煤系地层或峨眉山玄武岩与相邻灰岩地层的接触地带均会出现岩溶管道水露头、岩溶大泉及暗河口。地下水运动的总趋势是南北分流,向北汇入长江水系三叉河乌江流域,向南归入珠江水系牂牁江北盘江流域,汇入长江水系三叉河乌江流域的地下河有骂支-龙潭地下河、解板塘-洞口地下河、播洞-下锅厂地下河、龙井-大地头地下河、小黑舍-龙井沟地下河、双龙潭地下河等;汇入珠江水系牂牁江北盘江流域的地下河有中坝水库地下河、二道岩地下河、艾家坪地下河、猴儿关左家寨地下河、茨冲地下河等。该段线路隧道区水文地质图及两侧流域内岩溶大泉及地下河统计表[5],如图2和表2所示。

图2 隧道区水文地质示意图

2.2 岩溶水的补给、径流、排泄

堕却-郎岱背斜地貌上呈“人字型”形态,核部高山,两翼低谷,在空间上整体连续分布,形成背斜核部溶槽洼地的补给区。山岭斜坡含水补给径流区,两翼低洼处受梁山组煤系地层及峨眉山玄武岩等非可溶岩地层分隔而形成排泄区,背斜核部岩溶地下水与东西两翼地层的水力联系,形成堕却-郎岱背斜较完整的补给、径流、排泄区域性水文地质单元。

堕却-郎岱背斜为玉和顶-冷坝后山脉向南、向北地表水和地下水汇流的分水岭,玉和顶-冷坝后一带山岭高程在 1 800~2 040 m,南北两侧均为地势相对较低的槽谷地形,两翼最低海拔标高 1 350 m,相对高差450~690 m。隧道区背斜轴部溶沟、溶槽、落水洞发育,地下水主要接收大气降水补给,大气降水通过岩石的孔隙、裂隙、溶蚀管道补给地下水,一部分补给深层地下水,一部分以裂隙泉、岩溶泉或地下暗河的形式排出地表。在两翼深切沟谷内的梁山组煤系地层或峨眉山玄武岩与相邻灰岩地层的接触地带有岩溶管道水露头及暗河出口,地下水具有区域性排泄的特征。深层岩溶地下水[6]向下游区域基准面运移排泄,构成地下水运动总趋势为分别向南、向北分流,向北汇入长江水系三叉河乌江流域,向南归入珠江水系牂牁江北盘江流域。于排泄基准面以暗河或泉的形式排泄,具有分散补给、集中排泄的特点,具有雨后水量暴增并含泥砂的山区型岩溶水特征。

表2 各流域内岩溶大泉及地下暗河统计表

图3 隧道区岩溶水补给、径流、排泄与隧道关系图

2.3 隧道方案与岩溶水的位置关系

图3给出了隧道区岩溶水补给、径流、排泄与隧道的关系,从图中可以看出:

(1)比较方案 (经双龙潭取直方案C3K线) 长岭岗隧道

该方案位于堕却-郎岱背斜北翼,线路左侧地势较高,线位处地势低洼,相对高差450~690 m。隧道主要位于地下水集中排泄区,长岭岗隧道距离水打田暗河口300 m,距梁山组煤系地层400 m,受梁山组煤系地层及峨眉山玄武岩等非可溶岩地层的分隔,该方案有3座长4~5 km和1座长约7 km隧道的岩溶水文地质系统十分复杂,隧道与暗河交叉,位于岩溶水水平径流带内,隧道施工运营中可能会遇到突水、突泥、水压大、轨底上拱等岩溶地质灾害。

(2)推荐方案(经堕却-郎岱背斜分水岭方案CK线)长地隧道

该方案位于长江水系乌江流域和珠江水系北盘江流域地表水和地下水的分水岭地带,方案沿山脊行进,线位行走较高,大部分以浅埋、小隧道为主,隧道区地下水主要接收大气降水补给,大气降水通过岩石孔隙、裂隙、溶蚀管道补给地下水。线路位于岩溶水补给区,隧道洞身位于岩溶水垂直渗流带,岩溶水对隧道影响小,但背斜轴部纵向张裂隙极为发育,为地表水入渗溶蚀提供了良好通道,使洞身溶洞、溶腔、溶蚀裂隙等岩溶形态强烈发育。

3 隧道方案比选

本文研究了沿高速公路经岩脚镇方案(C2K方案)、经双龙潭取直方案(C3K方案)和沿长江水系与珠江水系分水岭方案(CK方案),从工程地质、水文地质条件等对三个方案进行比选。

3.1 方案概况

3.1.1 经双龙潭取值方案(C3K方案)

该方案起点C3K 50+000,终点C3K 96+845,线路长46.845 km,长度3 km以上的隧道5座,最长隧道长约7 km。可溶岩地层(C3mp、C2hn 、P1m、P1q)长37.57 km,占80.20%,P1l含煤地层占7.08%,P2β火成岩占12.72%。该段线路位于背斜北翼,左侧地势较高,线位地势低洼,相对高差450~690 m,左侧大范围汇水区,线路沿梁山组煤系地层或峨眉山玄武岩与相邻灰岩地层接触地带行进,靠灰岩侧集中大量地下水顺线路方向水平径流,岩溶及岩溶水风险很大,隧道施工可能会遇到突水、突泥等岩溶地质灾害。

3.1.2 沿高速公路经岩脚镇方案(C2K方案)

该方案起点C2K 50+000,终点C2K 97+200,线路长49.200 km,较双龙潭取直方案长近3 km。线路位于背斜北翼更北端,线路基本沿C3mp、P1m、P1q灰岩地层与P1l、P2l、P2β煤系地层分界线行进,在梁山组和龙潭组煤系地层或峨眉山玄武岩与相邻灰岩地层的接触地带。靠灰岩侧集中大量地下水顺线路方向水平径流,岩溶及岩溶水风险大[7],隧道施工可能会遇到突水、突泥等岩溶地质灾害。线位多处穿越小煤窑采空区,沿可溶岩与非可溶岩界线施工风险及运营风险大,地质条件较差。

3.1.3 沿长江水系与珠江水系分水岭方案(CK方案)

该方案起点CK 50+000,终点CK 97+200,线路长48.46 km,长度3 km以上的隧道2座,地层C3mp、C2hn 、P1m、P1q,长46.02 km,占94.96%, P1l含煤地层占3.55%,P2β火成岩占1.49%。方案沿102省道行走于分水岭地带,沿山脊行进,线位行走标高较高,以浅埋、小隧道为主,隧道区地下水主要接收大气降水补给,降水通过岩石的孔隙、裂隙、溶蚀管道补给地下水。线路位于岩溶水补给区,隧道洞身位于岩溶水垂直渗流带,岩溶水对隧道影响小。

3.2 方案比选

沿高速公路经岩脚镇方案(C2K方案)和经双龙潭取直方案(C3K方案)线路均位于堕脚-郎岱背斜北翼,左侧地势高,线位地势低洼,高差达690 m,大面积地下水以暗河形式向线位低洼处汇聚,受梁山组和龙潭组煤系地层及峨眉山玄武岩等非可溶岩地层分隔,在深切沟谷内均有岩溶管道水露头和暗河出口,在梁山组煤系地层或峨眉山玄武岩与相邻灰岩地层接触地带靠灰岩侧集中大量地下水顺线路方向水平径流,岩溶及岩溶水风险大,隧道施工可能会遇到突水、突泥等岩溶地质灾害。小煤窑采空区及煤系地层对隧道施工及运营风险也大。沿长江水系与珠江水系分水岭方案(CK方案),线路沿山脊行进,行走标高较高,以浅埋、小隧道为主,线路位于岩溶水补给区,隧道洞身位于岩溶水垂直渗流带,岩溶水对隧道影响小。故建议采用沿长江水系与珠江水系分水岭方案(CK方案)。

4 研究结论

本文对六枝至茨冲段隧道结合工程地质、水文地质情况进行线位方案比较。推荐采用沿长江水系与珠江水系分水岭方案(CK方案)。

(1)该方案线路沿山脊行进,行走标高高,隧道位于岩溶水补给区,隧道洞身位于岩溶水垂直渗流带内,隧道纵坡设计成人字坡,顺坡施工[8],大大降低了隧道施工中岩溶突水、突泥等地质灾害风险和环境危害。

(2)该方案岩溶水风险较低,但背斜轴部张节理发育,加上线路标高较高,以浅埋短隧道为主,围岩级别以Ⅲ级为主,施工中掌子面遇到溶洞及溶蚀破碎带的机率增多,应加强配合施工的地质工作。

(3)岩溶隧道的地质选线应先进行大面积区域工程地质、水文地质专题研究,再根据具体地质条件,综合分析确定岩溶隧道。