一种双结构颗粒肥的电镜观察研究

2019-08-30

(中国科学院过程工程研究所,北京 100190)

我国作为人口大国,人均矿物相对贫乏,注定了农业发展和矿物质资源高效利用是发展战略和技术创新的核心重点。农业科技发展的最大的成就之一,就是利用世界耕地总面积8%的土地养活了139 538万的人口[1]。但这一巨大成就的背后,是每年消耗5 000万~6 000万t的化肥,超过了世界农业肥料的1/3[2]。由于肥料科技、农田管理等原因,总体上的肥料消耗是发达国家的2.5 倍以上,氮、磷、钾肥的当季综合利用率低于35%[3]。如果能将利用率提高到70%,就可以节约3 000万t左右的肥料。如何提高利用率,就成为我国农业科学和肥料科技创新的重点。本文针对市场上推广的一款利用率超过80%的高效专用肥结构进行了电镜观察,研究了其结构特征,为后续的壳结构调控机理以及肥料养分释放机理研究等提供科学依据。

1 材料准备与测试方法

(1)材料的准备。双结构颗粒[4]肥料由中科院过程所连云区资源再生高技术研发中心提供,实验品是从市场推广的成品中随机取样,并从样品中随机选取肥料颗粒后,作为电镜观察对象进行观察。

(2)对颗粒肥料拍照后,进行破坏性实验。即从组装的颗粒肥料表面,取1/3的颗粒外壳,保留携带剩余壳的内核,分别观察3个方面的结构形貌,包括壳的内表面结构形貌、外表面形貌、壳的断裂处形貌。

(3)所用仪器为冷场发射扫描电子显微镜(JSM-6700F)。

2 电镜观察实验

2.1 颗粒外观形貌、壳和核的形态

直接获得的试验样品外观均呈球形颗粒状态,肥料颗粒尺度比较均一。在放大50倍的条件下,可以明显观察到粗糙的表面形貌和颗粒粘结堆积的特征。

将组装在尿素颗粒表面的壳剥离后进行观察的结果见图1。其中,图1(a)是对组装的壳外表面进行观察的结果,图1(b)是对组装的壳内表面(朝向肥料颗粒一侧)进行观察的结果。可以明显看出,内表面的形貌与外表面的形貌存在明显差异。内表面相对细腻均匀,外表面相对粗糙。外表面由大颗粒物与微小颗粒物混合凝结组装成堆积体,内表面则由尺度均匀的细小颗粒物相互凝结组装成壳的堆积体。

图1 从一种双结构颗粒肥料表面将组装的壳剥离后的状态

壳的这种组装体在内外表面上的微小差异,反映了颗粒尺度、矿物质颗粒性质、肥料颗粒性质、工艺过程等会影响到矿物质微细颗粒组装过程的微观机理,并最终在内表面的组成与堆积形态中表现出来。

2.2 组装颗粒肥料壳的外表面形貌深度观察

双结构的颗粒肥料经过了吉林农业科学院的大田试验证实:肥料理论利用率超过85%,肥效的持久性与市场上的缓控释肥相当[5]。在利用SEM技术将颗粒外表面放大500、1 000倍的条件下,可以明显看出,有组装的矿物颗粒组分相互交替分布在壳结构中,其组装的壳体主要由尺度不同的固体颗粒物混合组装而成(见图2),可以发现该款技术使用的组装固体颗粒物,主要有两种形状不一的固体,一种是无定形的颗粒物,一种是片状物。这些固体颗粒物在组装时由于原料、组装工艺、组装技术等多种要素的作用,形成了大量的微孔结构,孔结构的大小和形状是随机堆积而形成的,说明固体颗粒组装材料在混合与粘结过程中有混合与自粘结团聚现象,这种混合型组装或者微观组分相互粘结不均一的现象,可能有利于材料间形成大量的孔隙和通道,能为养分的释放、水分的进出提供不同的介观微环境,从而形成了独特的调控模式。获得的这一结果是否可以用于解释其肥效好、利用率高、肥效长的特点,有待进一步的研究和探讨。

图2 一种双结构颗粒肥料组装壳外表的电镜深度观察形貌

2.3 组装壳的内表面形貌深度观察

从双结构的壳核结构颗粒肥料剥离的壳,其内表面通过肉眼观察并放大2 500倍和7 500倍时比较均一(见图3),表明了肥料颗粒外表面与矿物质超细颗粒的组装过程存在一定的筛选与选择作用。即从颗粒尺度上看,粉体颗粒以肥料颗粒为模板,在组装的第一步或者初始层形成中,以细小矿物质颗粒为主体,粘结和组装成为内表层。表层的颗粒组装和堆积过程中形成了大量的微米级孔道和空洞,这些孔道成为养分释放和水分进出的通道。

图3 组装壳结构的内表面形貌

2.4 壳的断面形貌观察

壳断层在不同放大倍数时观察到的形貌见图4。图4(a)表明,不同组分的颗粒在壳结构形成过程中,相互粘结、堆积构成了具有多孔结构的复合体。而片层结构的粉体颗粒与无定形的粉体颗粒相互交织,组装形成多孔的复合型壳体(见图4(b))。在不同组分形成的壳结构体中,由于不同矿物质超细颗粒组分在活化剂与粘结剂的作用下相互粘结,构成的混合聚集体相互缠绕,并在混合、滚动、摩擦条件下组装形成多孔壳体结构。由于颗粒表面性质等因素,观察中发现不同粉体颗粒存在优先依附颗粒肥料表面的模版效应,这构成了壳内表面的第一薄层,然后再在活化剂作用下逐步粘结混合系统中矿物质颗粒物,这些颗粒物形成的聚集体分步在壳核肥料颗粒表面持续进行重组,形成壳结构体的独特断面结构。

图4 组装颗粒形成的壳结构中壳断面形貌观察结果

2.5 核的表面形貌观察

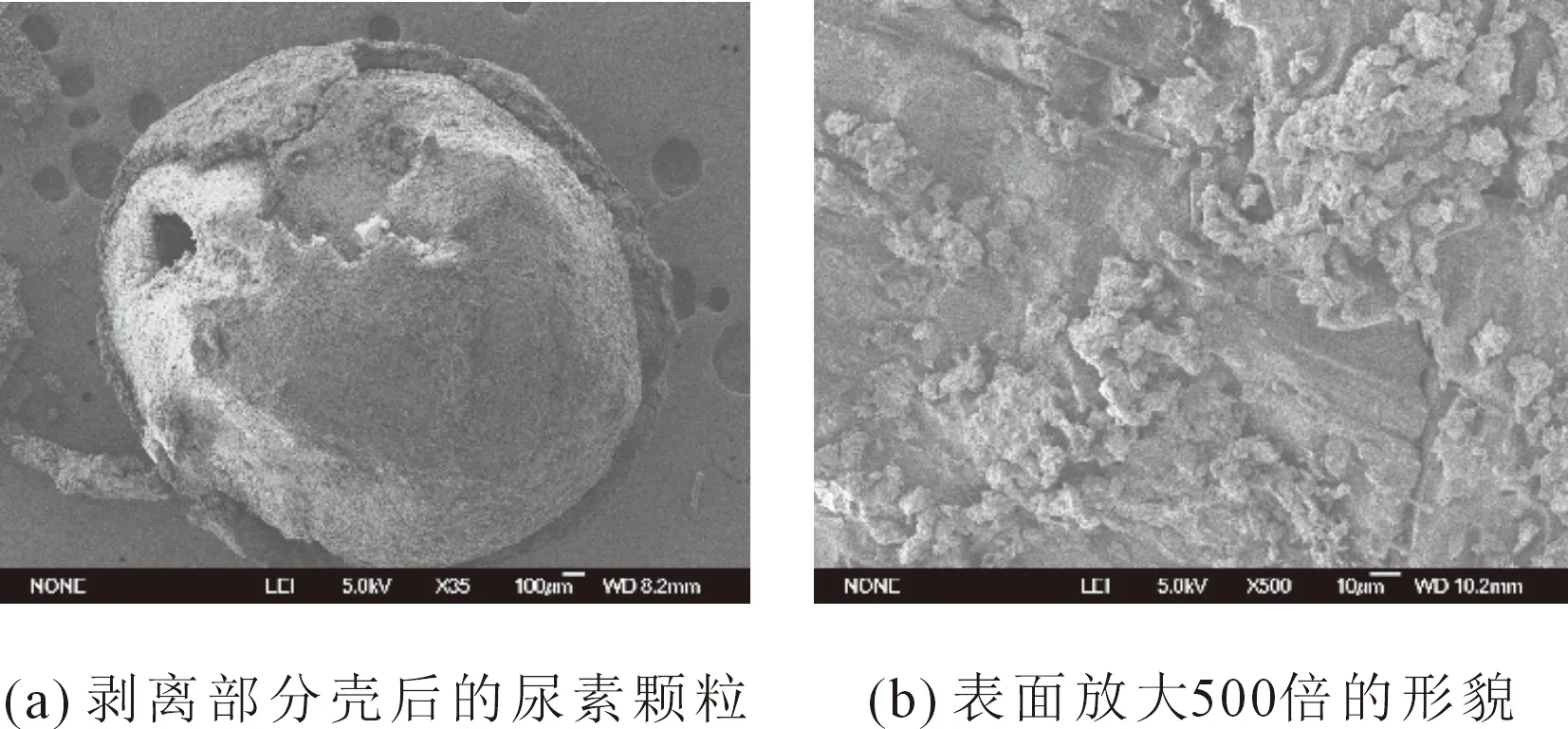

为进一步证实不同矿物质颗粒在肥料颗粒表面存在的竞争关系,对剥离后的肥料颗粒表面进行观察。组装的肥料颗粒去除部分外壳后的表面在不同放大倍数时观察到的形貌见图5。图5(a)是剥离部分壳后的尿素颗粒,表明不同组分的颗粒在制备过程中,超细的非片状颗粒与无定形颗粒在组装时,超细无定形的矿物质颗粒具有竞争优势,优先附着在尿素颗粒表面。

图5 壳核结构肥料颗粒去除部分壳后的表面以及表面放大500倍的形貌

在无定形颗粒粉体附着形成第一层包裹体后,随着后续其他矿物组分的进入,不同组分相互粘结最终构成了多孔的壳结构体。

3 结果与讨论

一种双结构颗粒肥料的电镜技术(SEM)观察研究表明,这款研制的双结构壳核结构颗粒肥料是由不同的超细矿物质颗粒组装的壳与球形肥料颗粒为核形成的双结构复合体。颗粒中的壳体中至少存在两种及以上不同矿物质组分作为主要的组装材料,其中一种矿物质在肥料颗粒表面的粘结具有优先优势。整个组装过程可能是通过活化剂、滚动的物理摩擦力作用下完成壳核结构态复合体的组装。

在电镜观察过程中也发现了局部存在混合不均匀的现象,但总体上不同矿物组分以球形颗粒肥料为核,组装形成的壳材料含有理想的多孔结构,这些多孔结构会成为水分进出和养分的输出通道。

由于目前大多数的缓控释肥使用了硫磺、高分子膜材料,总体上可以看作是在肥料颗粒表面涂膜或覆膜,其成本比较高,难以在农业生产中大规模推广。利用电镜观察的这款产品则利用矿物质粉体材料作为壳组装成分,形成5~50 μm的多孔壳结构,这些孔结构成为养分输出通道和水分进出通道,研究其微观机理对研发新型肥料具有重要的参考价值。

综合新型肥料的研究现状和缓控释肥技术进展,笔者认为,无论是无机高分子涂膜肥料,还是有机高分子涂膜肥料,或是无机有机材料涂膜肥料,以及本研究中观察的以无机超细粉体为壳的组装颗粒肥料,都可以借鉴材料科学的研究成果,在肥料科学中引入材料科学的结构概念:即具有壳核结构的双结构肥料和高分子涂膜肥料均可以称之为“肥料结构化”或“结构化肥料”。这种概念的引入有利于推动化学肥料技术从原料肥、复混肥向结构肥方向的发展,也有利于推动肥料科学与材料科学的相互融合,最终研究开发出新一代的结构化多功能肥料。