亿欣煤业15#煤综采工作面地表岩移观测站的设计

2019-08-29呼亮亮

呼亮亮

(山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司,山西 晋城 048000)

煤炭资源的大量开采所造成的地表沉陷和采动损害日益突出。煤矿开采造成的沉陷不仅破坏矿井生态环境,还对地表植被、村庄及其建(构)筑物造成严重损害,同时给煤炭企业带来巨大的经济赔偿负担。为了最大限度地提高煤炭资源回收率、保护地表植被、村庄及其建(构)筑物不受矿井开采的损害,研究地表移动规律意义重大[1-3]。

为了获得山西晋煤集团晋圣亿欣煤业有限公司(以下简称亿欣煤业)15#煤层可靠的地表移动参数及本矿井采矿地质条件下的地表移动规律,亿欣煤业有限公司决定以XV1310回采工作面为例建立地表移动观测站,开展对本工作面地表移动情况的观测和研究工作。

1 矿井概况

亿欣煤业批准开采215号煤层,开采标高为1 530 m~640 m,生产规模120万t/a,矿区面积31.516 7 km2。XV1310工作面为15#煤层一盘区,工作面标高914 m~1 003 m。走向长度为1 260 m,倾向长度为200 m。该回采工作面采用一次采全高、后退式倾斜长壁综合机械化采煤方法。

2 地表岩移观测站的设计

地表岩移观测站是煤矿工作面回采之前,在工作面对应地表的地物地貌上按照规范要求布设的相互联系的观测点。在回采过程中,按照要求周期性的对布设的观测点进行观测,以获得观测点平面、高程位置及其相互位置变化数据,从而确定工作面回采过程中的地表及岩层移动规律。

2.1 布设形式

矿区大多数采用剖面线状观测站,走向观测线和倾斜观测线。回采工作面顶板在充分垮落的情况下,观测线可设置在移动盆地的平底部分;非充分垮落的情况下,在移动盆地的主断面上设置观测线。观测线两端长度应保证超出采动影响范围,以便观测线控制点的建立和采动影响边缘的测定。采动影响范围内的工作测点应保证其在采动过程中与地表一起移动,从而反映地表的移动状态。

本观测站采用剖面线状地表移动观测站。设计在地表移动盆地的主断面上布设一条倾斜观测线AB和一条走向观测线CF,走向观测线CF和倾斜观测线AB互相垂直。

2.2 参数选取

设计地表移动观测站的参数有:工作面的倾斜长度L1、工作面的走向长度L3、下山移动角、上山移动角、松散层移动角、走向移动角、最大下沉角、回采工作面的平均开采深度H等。参数选取根据工作面地质采矿条件及上覆岩层的岩性等因素确定。

由于亿欣煤业未设置过地表移动观测站,因此没有本矿井开采引起的岩层及地表移动的观测资料。结合本区域其它矿井的参数以及《三下采煤规程》,设计参数如下:δ=β=γ=65°,φ=45°,Ψ3=60°,θ=90°-0.6α。其中,φ、δ、β、γ、α、Ψ3、θ分别表示松散层移动角、走向移动角、上山移动角、下山移动角、煤层倾角、走向充分采动角、最大下沉角。

2.3 观测线位置确定

剖面线状观测站的设计示意图见图1,在图1中设计了2条观测线,AB线和CD线,其中AB线为走向线,CD线为倾向线。该观测线设计要点为:

1)为了让Q观测线位于充分采动区内,CF的长度需要大于0.7倍开采深度,其中C点开采深度为300 m,F点开采深度为170 m,取其中间值,平均开采深度约为235 m,CF的长度应大于165 m。

2)为了避免XV1308老采空区残余沉降对AB观测线的影响,B点不宜进入XV1309工作面内。

3)AE和FD之长由移动角和开采深度计算而得。BE长度为工作面倾斜宽度200 m,CF之长由地形条件确定。

图1 地表移动观测站设计示意图Fig.1 Design diagram of surface movement observation station

倾斜观测为AB线,根据实地勘察,CF的长度设置为362 m(大于165 m),即倾向观测线位置距停采线的距离为362 m,该线位于走向充分采动影响区上,满足设计要求。

走向AB观测线必须在走向主断面上,在倾斜主断面上按照最大下沉角θ画线与地表相交,通过相交点作出与煤层走向平行的垂直断面,该断面位置即为走向观测线的位置。假设工作面采空区中心位置向下山方向偏出的距离为d,则

d=Hctgθ.

式中:H为回采工作面的平均开采深度,m;θ为最大下沉角,°。

由于本矿没有以往的地表移动观测资料,在计算时可用以下经验公式计算:

θ=90°-0.6α.

式中:α为煤层倾角,°。本区域煤层为近水平煤层,煤层倾角较小。

根据本测区特点,在本工作面上方地表布置半条走向观测线,走向观测线CD距下山边界99 m,位于工作面南北中心线附近。

2.4 观测线长度确定

根据《煤矿测量规程》[4]第257条规定,倾斜观测线长度调整值δ、γ为20°。倾向观测线AB的长度计算公式如下:

AB=AE+EB .

AE=hcotφ+Hcot(γ-Δγ) .

式中:h为松散层厚度,取25 m;φ为松散层移动角,取45°;γ为下山移动角,取65°;Δγ为上山移动角的修正值,取20°;H为采区下边界的基岩面到煤层的距离,取275 m。

经过计算AE为300 m,EB为工作面倾斜宽度200 m,故AB线设计长度为500 m,现场勘察布点后,AB线(Q观测线)的实际长度为522 m。

走向观测线长度调整值取Δδ为20°,走向观测线CD的长度计算公式如下:

CD=DF+FC .

DF=hcotφ+Hcot(δ-Δδ) .

式中:h为松散层厚度,取25 m;φ为松散层移动角,取45°;δ为走向移动角,取65°;Δδ为走向移动角的修正值,取20°;H为采区下边界的基岩面到煤层的距离,取150 m。

经过计算DF为175 m,CF为362 m,故CD线设计长度为537 m。现场勘察布点后,CD线(Z观测线)的实际长度为560 m。

2.5 观测点数量和密度

工作面的开采深度和观测站的设计目的决定了观测线上的测点数量和密度。观测点布设在移动盆地范围内的观测线上,以移动盆地的中心开始向移动边界的两边布置。为获取可靠的地表移动数据,观测点必须牢牢固定在表土层里,保证观测点与表土层一起移动。为了以基本相同的精度得出移动变形值及其规律,观测点还需按照一定密度等间距布设,本观测站测点密度如表1所示。由于本观测站使用RTK观测,控制点为测线不受影响的2个端点,其余控制点位于矿区的稳定区域,沿用矿区已有控制点。

表1 测点密度Table 1 Density of measure points

根据《煤矿测量规程》规定,本次观测站测点间距取20 m。观测线上观测点和控制点的数量由观测线的长度决定,其余控制点为矿区近井点。

3 观测站的设置

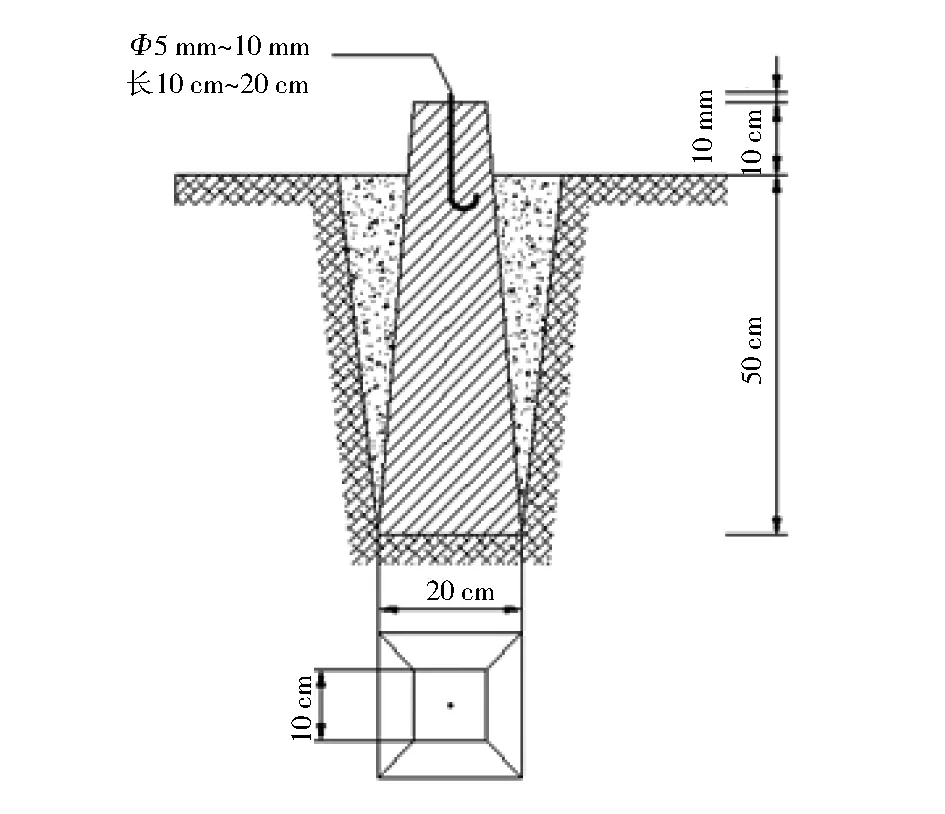

在地表移动观测站设计图(图1)上,按照设定的观测点间距,充分应用煤矿布设的近井点来确定走向、倾向观测线上各个观测点的平面、高程位置,并对各观测点编号管理。本次地表观测站的观测点和控制点采用长60 cm,顶面积为10 cm×10 cm,底面积为20 cm×20 cm的带钢筋的梯形混凝土桩埋设。

制作混凝土桩时在其顶端内嵌入直径1 cm、长10 cm ~20 cm的钢筋,顶部露出混凝土桩顶端1 cm,钢筋顶部的十字丝作为观测点的中心。

在标定位置开挖一个深0.6 m、直径0.3 m的土坑,将制作好的标志桩统一埋设。混凝土标志桩出露地表10 cm,然后用混凝土固定,并注明每个桩的点号。

观测点及控制点的构造见图2,测区地形见图3。

图2 观测点及控制点构造图Fig.2 Structure chart of observation points and control points

图3 测区地形Fig.3 Topography of observation areas

4 测点观测

观测标志桩固定后应在观测站控制点与矿井近井点之间开展独立的两次连接测量,确定回采工作面与观测站相互之间的位置关系及本次布设的控制点、观测线上测点的平面坐标高程,并确保观测站和矿井近井点使用的坐标系统和高程基准一致。本次控制点采用GPS测量D级,点位误差小于7 mm。完成连接测量后还需进行两次全面观测,时间间隔不可大于5d。全面观测包括对各观测点平面坐标和高程、点间距、偏离观测线方向距离的测量以及地表破坏情况的记录。

两次独立全面观测测出的同一点高程差值不可大于10 mm,偏离观测线方向距离不可大于30 mm,相同两点之间的点间距差值不可大于4 mm,若精度符合要求则取平均值为观测点的原始数据。在工作面回采过程中应在根据回采工作面的推进速度、开采深度及顶板岩性等条件增加全面观测次数,每次观测还要测量回采工作面的推进位置、采高和煤层厚度,并对水文地质条件、地质资料进行记录[5-6]。

5 结束语

经过对XV1310工作面地表岩移观测站的观测,获取了观测各期的下沉、水平移动、倾斜、曲率、水平变形值等数据,通过数据分析获得XV1310工作面开采过程中的动态沉陷规律、详细的地表移动时间过程及15#煤层岩层移动参数,为今后矿井留设高速公路、铁路、高压电塔等保安煤柱及村庄搬迁赔偿工作提供科学依据,同时可解放“三下”压煤,提高矿井资源回收率,提高经济效益,保证了矿井的可持续发展。