1961-2017年中国干湿区域变化规律研究

2019-08-28傅晓洁郝振纯鲁乘阳

傅晓洁 郝振纯 曹 晴 郝 洁 鲁乘阳

(1.河海大学 水文水资源学院,南京 210098;2.南京水利科学研究院材料结构研究所,南京 210029;3.黄河水利委员会宁蒙水文水资源局,内蒙古 包头 014030)

IPCC第五次评估报告中指出,随着全球气候的变暖,极端气候事件发生频率的增加,全球大部分陆地出现干旱化趋势日益显著,导致干湿气候区域发生变化,旱涝灾害增加[1].干旱指标是研究干湿气候变化的关键环节.其中降水量和湿润指数是目前研究干湿气候区域变化的两个最常用的指标.

近年来,采用湿润指数指标对气候区域的干旱程度及其影响因子进行研究已成为一些学者关注的热点[2-10],但大部分研究集中在干旱区或气候敏感区域.如王磊等[2]和颜玉倩等[3]通过湿润指数分别研究了西北地区和西南地区的干湿气候状况.而从全国尺度范围内进行干湿气候状况的研究较少,如苑全治等[4]采用干燥度指数研究1961-2015年中国干湿状况时空分异规律和主导气候因子,黄亮等[5]采用湿润指数的干旱指标,分别从气候变暖背景下和年代际两个角度分析湿润指数和干湿气候带界限的变化特征.目前,基于全国尺度范围内进行干湿气候状况的研究大多采用单一的干旱指标,各指标结果之间存在差异,尚未存在一种指标能完全定量描述干湿气候变化规律.因此,基于全国尺度范围对比分析不同干旱指标能较为客观地发现全国干湿气候变化的科学规律.

本文选取中国大陆为研究区,同时采用了降水量和湿润指数两个干旱指标,系统分析降水量与湿润指数的时空变化特征,以及两者影响气候干湿区域划分的异同点,并且在干湿变化的研究中引入“量级”的概念,以研究1961-1990年和1991-2017年两个时期的气候区域面积变化情况以及逐年干湿变化规律,为未来农业布局、中国气候干湿区域的时空分异和旱涝灾害的研究提供科学依据.

1 数据资料和研究方法

1.1 数据来源及预处理

本文采用的气象数据来源于中国气象科学数据共享服务网(http://data.cma.cn/data/detail/data-Code/A.0029.0004.html),包括中国大陆地区566个基本气象站1961-2017年各气象要素的月值.选取多年缺测数据少于总数5%的站点,并选用临近3个站点相同要素的数值平均值进行插补,以一年中的月值累计总和作为年值数据.用Arcgis10.3软件对站点的年降水量和年湿润指数进行克里金插值,得到其空间分布图.

多位学者[11-18]研究表明,中国大陆地区平均气温在20世纪90年代后加快了升温速率,全国高温日数均呈显著增多趋势,气候变暖停滞,降水时空分布发生改变,洪涝灾害频发.因此,本文以1990年为分界点,1961-1990年为基准期,来比较1961-1990年和1991-2017年两个时间段内相关气候变量的变化来体现气候变化情况.

为分析降水量、湿润指数及干湿区域量级的时间序列变化趋势,本文采用 Mann-Kendall趋势检验法[19]进行显著性检验.

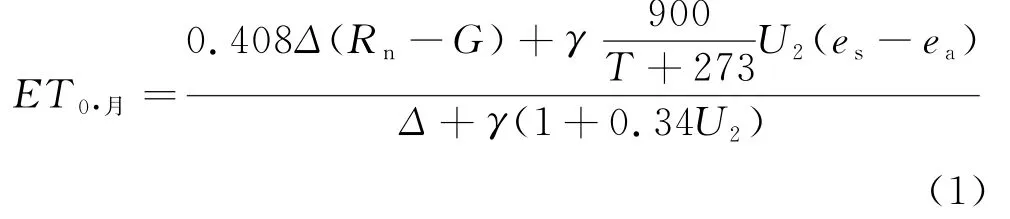

1.2 月潜在蒸散发(ET 0·月)的计算

本文采用世界粮农组织推荐的Penman-Monteith模型[20]计算潜在蒸散发量.月平均潜在蒸散发的计算公式如下:式中的物理量含义为:ET0·月为月平均潜在蒸散发(mm/d);Δ为饱和水汽压曲线斜率(k Pa/℃);G为土壤热通量[MJ/(m2·d)] ;γ为干湿常数(kPa/℃);U2为2 m高度处风速,可由10 m风速转化得到(m/s);es与ea分别为饱和水汽压和实际水汽压(k Pa);Rn为净辐射[MJ/(m2·d)] .各物理量的计算均按文献[21] 的具体步骤展开.

1.3 年湿润指数(H)的计算

对各气象站点的年湿润指数(H),其计算公式为:

式中,P为年降水量(mm);ET0·年为年潜在蒸散发(mm).年降水量是逐月降水量的年累积量.

中国气象科学院于2010年发布了干湿气候区划分的行业标准,根据湿润指数来划分气候分区[2].根据本文需要,将气候区域分为4种,见表1.

表1 湿润指数的干湿气候划分标准

1.4 量级的计算[21]

本文将量级定义为面平均值,利用Arcgis10.3软件的泰森多边形法计算每平方单位面积的年降水量或年湿润指数,计算方法如下:

式中,ri为站点的年降雨量或年湿润指数(mm);Ai为该点所代表的面积(km2).

2 干湿区域空间划分

2.1 降水量气候划分

中国大陆地区的降水量等值线总体上呈现西北-东南的走势.

200 mm等值线自西南向东北横跨西藏自治区、青海、甘肃、宁夏和内蒙古自治区;400 mm等值线则穿过西藏、青海、宁夏,山西、北京、吉林、黑龙江、内蒙古;800 mm等值线位于400 mm等值线东南侧,从西藏开始,跨越四川、陕西、河南、山东等地.中国大陆地区降水量分布清晰地体现了干湿状况的南北差异.对比1961-1990年和1991-2017年两个时段,干湿区域的划分存在一定程度上的差异.新疆以北降水量200 mm等值线有向东南扩展的趋势,横跨西藏,内蒙古等地的200 mm等值线则向西北方向移动.400 mm等值线在东北地区变化显著,向东南移动.800 mm等值线在中部有向南移动的趋势.

2.2 湿润指数气候划分

湿润指数小于0.2的干旱区和介于0.2和0.5的半干旱区与按降水量划分大致相似,区分湿润区和半湿润区的等值线存在差异,具体体现在降水量800 mm等值线和湿润指数为1的等值线位置的不同.湿润指数的等值线随年代的移动情况与降雨量等值线的相一致.

2.3 两种指标分区的差异

在1961-1990年,按降水量划分的干湿区域的面积从大到小排列是:干旱区>半湿润区>湿润区>半干旱区,而各区域的面积变化幅度从大到小依次是:半干旱区>干旱区>湿润区>半湿润区,在1991-2017年之间半湿润区的面积逐渐超过干旱区面积.降水量<200 mm的干旱区和>800 mm的湿润区面积均减小,减幅分别为13.64%和1.86%,降水量在200~400 mm的半干旱区和400~800 mm的半湿润区均呈增加趋势,增幅分别为28.19%和1.14%.见表2.

表2 按降水量划分的干湿区域面积及其变化

对比按降水量分区的情况,各区域面积情况存在差异.1961-1990年间,各区域面积的大小排列依次为:干旱区>半湿润区>半干旱区>湿润区,在之后的27年(1991-2017年)面积大小发生变化,半湿润区面积大于干旱区面积.与按降水量划分的干湿区域面积相比,干旱区和半湿润区的面积差异不大,但按湿润指数划分的半干旱区面积明显高于按降水量划分的结果,反之湿润区面积低于按降水量划分的湿润区.按照变化幅度依次排列分别是半干旱区>干旱区>湿润区>半湿润区,其中湿润指数小于0.2的干旱区和大于1的半干旱区均为减少趋势,减幅分别为11.29%和0.19%,湿润指数0.2~0.5的半干旱区和0.5~1的半湿润区和的湿润区呈增加趋势,增幅分别为16.66%、0.23%.对比按降水量划分的干湿区域面积,按湿润指数划分的干湿区域变化幅度均较小.见表3.

表3 按湿润指数划分的干湿区域面积及其变化

3 干湿变化总体时间趋势

近57年来,中国大陆地区的年降水量变化如图1虚线部分所示,处于长期波动状态,降水量变化未通过90%的显著性检验,表明降水量并没有出现明显的变化趋势,多年平均值为582.03 mm,最大值出现在2016年,高达704.30 mm,最小值则在2011年,仅有513.87 mm,极差达190.43 mm,说明中国大陆地区年降水量波动幅度较大.这与任国玉[22]等研究的中国大陆降水时空变异规律的结论一致.

从图1实线部分所示的湿润指数的趋势图发现近57年来湿润指数同样没有明显的变化趋势,Z值为0.68,未通过90%的显著性检验,且波动幅度较大.其多年平均值为0.60,最大值为0.76,出现在2016年;最小值为0.52,出现在2011年,极差达0.24.极值也与年降水极值高度一致.在20世纪70年代,年降水量和湿润指数有明显的上升趋势,70年代末期开始下降,到80年代中期开始又有明显的上升趋势,一直持续到90年代末,2000年以后波动幅度变大.

图1 1961-2017年中国大陆地区年均降水量和湿润指数趋势图

降水量与湿润指数的趋势在同一图表中反映出高度一致性,具体表现在历年波动规律类似,极值所在年份相同,变化趋势一致.

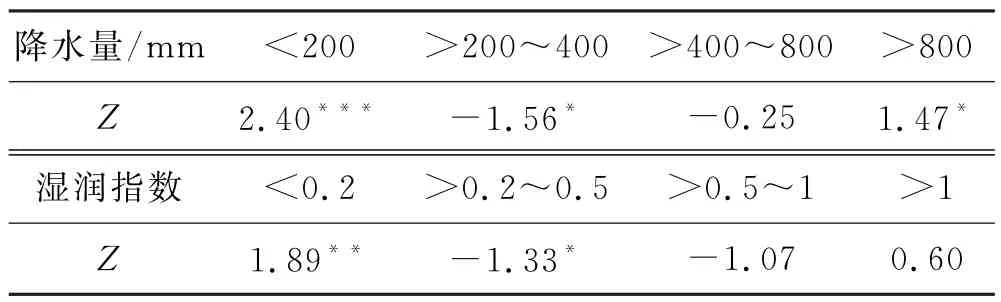

4 不同干湿区域时间变化规律

1)干旱区.该区的变化规律按降水量划分的变化规律如图2a所示,面平均降水量距平存在明显的波动,并且呈显著增加趋势,其变化通过99%的显著性检验.20世纪80年代之后,距平有逐年增大的趋势,在2010年达到距平最大值.图3a中按湿润指数划分的变化与图2a相一致,均具有显著的增加趋势,且通过95%的显著性检验.差别之处在于,虽然距平也有逐年增大的趋势,但最大值出现在2003年.按降水量划分的干旱区变化趋势比按湿润指数划分的趋势更为显著.根据趋势走向,干旱区的干旱程度正在逐年减弱.

2)半干旱区.降水量在200~400 mm和湿润指数在0.2~0.5的半干旱区变化规律也存在一致性.从图2b和图3b可以看出面平均降水量距平和面平均湿润指数距平存在不同程度的波动,但均呈现明显的下降趋势,且两者均通过90%的显著性检验,表明半干旱区的干旱程度加剧.从二者的距平值来看,在20世纪70年代和2000年以后的两个时间段距平值较大,20世纪70年代以正距平为主,2000年以后正负距平都存在,波动幅度较大.

3)半湿润区.半湿润区的变化规律与干旱区和半干旱区的变化规律差异较大,如图2c和图3c,主要体现在波动幅度大,无明显的长期变化趋势.比较发现400~800 mm降水量的湿润区面平均降水量下降趋势略小于湿润指数0.5~1的湿润区,但两者均未通过90%的置信度检验.说明半湿润区的干湿状况无明显变化.400~800 mm降水量的湿润区在20世纪80年代后距平的波动幅度逐年增大,最大值出现在2012年,与干旱区最大值出现时间接近.湿润指数为0.5~1湿润区的距平在20世纪90年代后波动幅度较小,但在2013年出现了近57年来的最大值,与干旱区的最大值出现时间相同,说明干旱区和湿润区距平的最值出现时间相接近.

4)湿润区.该区如图2d与图3d所示,面平均降水量距平和面平均湿润指数距平均呈现轻微上升趋势,但按降水量划分的通过90%的显著性检验,而按湿润指数划分的未通过显著性检验.说明湿润区的干旱程度几乎没有变化.

图2 面平均降水量距平图

图3 面平均湿润指数距平图

表4 各干湿区域的量级M-K趋势检验结果

5 讨论与结论

湿润指数和传统的降水量等值线在空间上具有较高的一致性,尤其体现在半干旱区和半湿润区,而在干旱区和湿润区存在差异,导致两个气候区域面积的差异.这是由于干旱区和湿润区的水分收支不平衡,考虑了能量平衡和水汽扩散理论的P-M方法使干湿区域的变化更趋于稳定.故在温度和降水量过高和过低时,应慎用降水量为干湿分区指标.

西北干旱区在全球变暖的大背景下,温度升高,降水量增大,冰川处于消融拐点,使得径流量增大,湖泊河流面积逐渐扩大,从而减弱干旱区的干旱程度,导致一部分干旱区域向半干旱转化.年平均气温和年降水量的增长率自西北向东南逐渐减小,东南地区大部分区域年降水量和年平均气温的变化程度较小,受其影响的湿润程度和气候区域面积呈现不显著的变化.以上研究结果与有关专家学者[3]对中国气候干湿状况的特征分析相一致.

本文通过研究1961-2017年降水量和湿润指数的时空分布以及1961-1990年和1991-2017年两个时段干湿区域的变化情况,深入分析不同区域的状况,可得出以下结论:

1)近57年来,降水量和湿润指数时空分布存在明显的异同点.就时间尺度而言,两者随时间变化的波动情况和变化趋势相一致,波动幅度较大,但无显著变化趋势;就空间分布而言,200 mm和400 mm降水量等值线分别与湿润指数为0.2和0.5的位置相近,而800 mm降水量等值线和湿润指数为1的等值线在云南省和长江中下游地区存在较大差异.

2)根据基准期1961-1990年与变化期1991-2017年两个时期的对比,按照降水量划分的干湿区域和按照干湿指数划分的干湿区域各区域面积增减趋势除湿润区外相同,但变化幅度存在差异.干旱区和湿润区面积减少,半干旱区和半湿润区反之增加.并且干旱区与半干旱面积变化幅度明显较大,而湿润区和半湿润区面积变化幅度略小.按降水量划分的干湿区域面积的变化幅度均比按湿润指数划分的干湿区域变化幅度大,说明当受到温度等因素的影响时,干湿区域的变化更趋稳定.

3)量级变化能反映干湿区域的干湿化进程.不同干湿区域的量级变化趋势的差异较大.从趋势来看,干旱区的干旱程度逐年减弱,半干旱区的干旱化程度则逐年加强,且这两个区域均呈显著变化趋势;半湿润和湿润区的干湿化程度不明显.干旱化进程大于湿润化进程.