LPC方法在区域地理教学的应用

2019-08-26余光明张理华

余光明,张理华

(安庆师范大学 资源环境学院,安徽安庆246133)

区域是地理研究的出发点也是落脚点。区域地理学是研究地球表层某一特定地区地理环境的特征、结构、发展变化,以及区域分异和区际联系的学科[1],具有区域性、综合性和实践性的学科特点,被认为是地理学的基础和核心[2]。高校区域地理学课程是与中学地理教学对接的课程,承担着地理国情乡情教育和卓越型地理教师培养的重任,因此区域地理课程建设得到国内地理科学专业的普遍重视。近些年来,区域发展问题成为国内外关注的焦点之一,国家十三五规划和十九大报告均提出要深入实施区域发展战略,促进区域协调发展。新版中学地理课程标准(2017)将区域认知视为重要的思维品质和能力,纳入地理学科核心素养范畴。因此,在新时代经济社会发展和基础教育改革的背景下,提高区域地理教学效果具有重要的意义。

高校地理科学专业区域地理系列课程通常包括方法论课程、案例课程[3-4]。安庆师范大学区域地理课程设置中《世界地理》《中国地理》和《安徽地理》3门课程是特定区域的案例课程,其中安徽地理属于乡土地理范畴,教学安排在中国地理和世界地理案例课程之后,鉴于3门课程框架基本一致,教学内容存在重复的风险,从而影响到教学效果。安徽地理内容多、涉及面广、知识更新快。因此,高校教师要密切关注学科的发展和变化,及时改革教学方法。本文结合多年来安庆师范大学地理科学专业教学实践,研究区域地理教学中LPC法的具体运用过程,为区域地理教学改革提供一定参考。

1 LPC教学法在安徽地理教学中的设计思路

LPC教学法是指一种将课堂讲授(Lecture)、团队协作学术探讨(Presentation)与教师点评(Comments)三者有机结合的教学方式。通过学生之间团队合作,完成从课题选择、资料搜集、研讨,进而得出结论等完整的学术研究过程。相对于传统教学方式,LPC教学法能够很好地调动学生学习的积极性,培养学生地理创新思维和实践能力。不少学者尝试在高校课程中将LPC教学法和传统教学[5-6]相结合,并在教育教学实践中取得了较好的教学效果[7-10]。但在采用LPC教学法时如何合理安排和组织教学活动、如何准确把握每个小组中各个成员的参与程度、认真程度很重要。因此,将LPC教学法引入安徽地理课程过程中,教师需要进行合理的安排和组织教学活动,把提高成员的参与程度放在首位,促进自主学习,从而实现课程教学目标。在师生之间交流基础上,选择合适的研究主题,将单纯的小组课堂讲授延伸到课程论文环节。教师全程参与学生课程活动,给与充分的指导。LPC教学法在安徽地理教学中的设计思路如图1所示。在总学时控制的教学计划中,对教学内容有所取舍。教师先对安徽省的自然地理和经济地理有选择性地进行专题教学,再结合教材内容、社会生活热点,师生之间共同确定小组教学主题,鼓励学生在学习中能够有效地利用已掌握的知识,避免将安徽地理变为纯粹的知识性资料堆砌,课时安排上教师教学与学生讲授课时比例控制在7∶3。

图1 LPC教学法在安徽地理教学中的设计思路

2 安徽地理教学LPC方法的运用——以安徽水系与水资源专题为例

安徽省地处南北过渡地带,拥有长江、淮河和新安江三大水系,但境内降水量时空分布不均,加之水污染严重,在经济社会的迅速发展背景下,水资源面临严峻挑战。以安徽地理课程“水系与水资源”内容为例,此章节要求学生掌握安徽主要湖泊与主要河流的分布,针对安徽省水资源现状及问题,探究可持续利用的对策。LPC方法运用包括探究主题的确定、分组和分工、课程教学、点评与成果提交等环节。

2.1 探究主题的确定

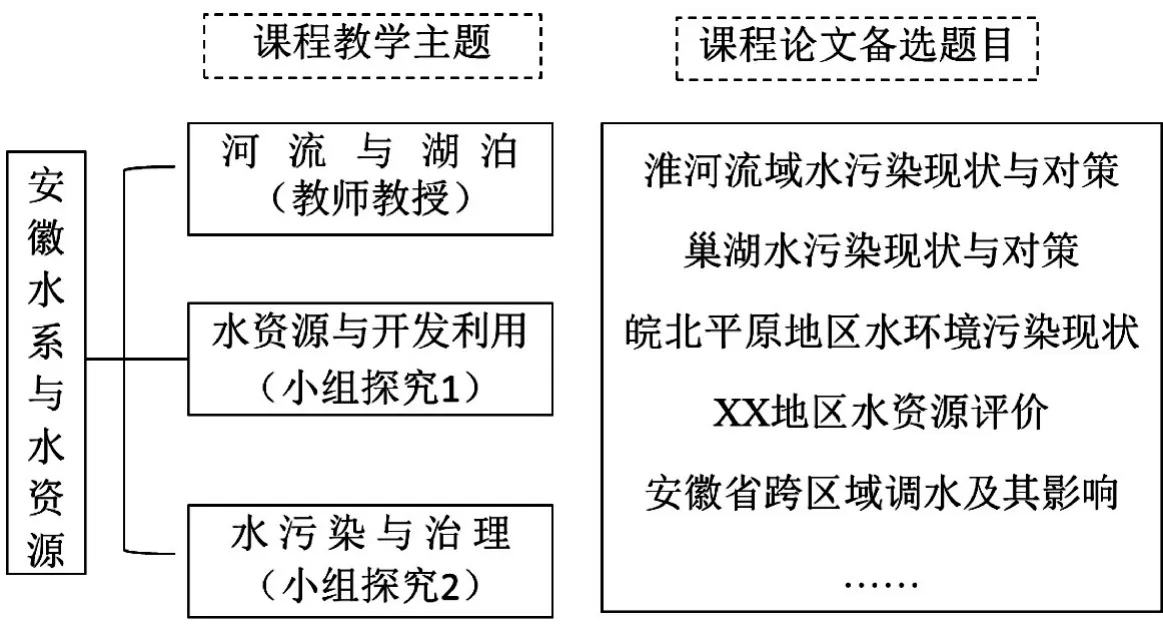

在学期伊始,教师依据教学大纲和培养目标的要求,设计教学内容,向学生提供分组教学备选主题和相应要求,再结合学生兴趣进行适当修改和完善,从而给学生预留充分时间进行课前准备。在教学过程中,教师主要负责讲授“安徽省河流与湖泊”内容,对境内三大水系构成和流域水文特征进行总体介绍,分析区域差异及成因,联系节水治污等社会热点问题,创设问题情境,如安徽省水资源分布格局、淮河(巢湖)流域水体污染的成因及危害、安徽省节约用水办法及条例解读、安徽省引江济淮工程进展等话题,引导学生思考主要河流和湖泊开发、利用现状、问题及对策。“安徽省水污染与治理”“水资源及综合利用”部分由感兴趣的学生组成合作小组开展探究,在此基础上确定期末论文的选题方向(图2)。

图2 小组探究主题的选择示例

2.2 学生进行合理的分组和教学准备

(1)分组与分工。开放式教学过程中,小组成员过多和过少都会造成团队讨论无法深入开展,导致教学效率低。根据现有班级规模,每个小组人数一般控制在3~5人左右,总组数控制在10组左右,每组1名负责人。在学生自由组合的基础上,教师采用异质分组的原则进行调整,即考虑到小组成员间的性别、家乡、学习能力的差异,使各个小组之间相对均衡。如“水资源与开发利用专题”专题小组成员涵盖了家乡来自3大不同流域的学生,从而将生活中的感悟与课程内容紧密结合,提高学生参与度。

(2)教学准备。小组成员针对“安徽省水污染与治理”“水资源及综合利用”探究主题,按照教师提出的课程考核要求,结合教学重点和难点,在小组负责人带领下协作开展课程教学和成果展示所需材料的准备工作。区域地理课程具有鲜明的案例特色,案例的来源主要有教材内容、社会热点、乡土案例等方面。在教学准备阶段,案例资料完善十分重要。以“巢湖流域污染与治理”案例为例,围绕巢湖污染现状、成因及治理对策3个方面进行多种形式的资料收集,参考素材的选择要专业、权威,如巢湖管理局(http://chglj.hefei.gov.cn/)发布的蓝藻监测数据及水污染防治法律法规。最好使用最新的成果和统计数据,做到内容新颖,如最新的安徽省水资源公报(http://www.ahsl.gov.cn)、水质监测动态数据(http://www.aepb.gov.cn)等,每个探究主题要完善1~2个案例,如“安徽省水污染与治理”主题完善的案例包括巢湖和淮河流域污染与治理,“水资源及综合利用”主题包括淮北平原地下水开发利用和安徽省跨流域调水两个案例。

在此过程中,师生之间保持信息畅通,教师在小组地理资料收集、数据处理、图表加工制作等方面给予指导和帮助的同时,也可以提出改进的建议,做好过程的跟踪管理。如城市污水排放是造成巢湖水体污染重要因素,教师要引导学生查找城市规模变化、排污量、人口变化、东西半湖水质差异等资料,也可以指导学生使用Google Earth软件查看和下载巢湖周边地区历史影像(图3),并制作成动图的形式展示巢湖周边快速城市化进程对巢湖环境影响。

2.3 课程教学、点评与成果提交

根据小组团队研讨结果,小组成员共同制作课程教学课件等所需材料,按照教学进度,每个专题由1名组员围绕教学内容,特别是收集的案例资料,开展课程教学(约30分钟),做到重点突出,并预留充分的时间(约15分钟)与教师和其他小组成员进行讨论。课程教学具体形式的选择由学生根据教学内容和自身特点确定,以多媒体课程教学为主。教师负责组织学生在课堂上讨论问题,如巢湖蓝藻水华暴发成因、淮河流域消化道肿瘤与环境污染、跨流域调水的区域影响等,鼓励其他小组成员参与讨论,小组成员针对教师和其他学生的问题进行回答,教师根据课件质量、现场展示情况进行点评,同时课程教学结束后,小组成员合作完成期末课程论文。

图3 巢湖周边Google Earth卫星图示例

3 结束语

在安徽地理教学实践中,通过引入LPC教学法,学生之间以及师生之间的互动明显加强,学生的学习兴趣有很大提高。教学实践中也注意到:

(1)运用LPC教学法,实际对教师的专业素养提出了更高的要求,教师做好知识准备,转变思想观念,密切关注学情,加强教学管理工作,否则教学效果会大打折扣。在探究主题确定后,教师可以创设问题情境,引导学生思考。对于课程的考核则要综合考虑小组成员表现、课堂展示、期末论文的结果。

(2)LPC教学法的实施促使学生开展分工协作、团队研讨,激发创造性想法,并付诸实施,将区域地理理论与实际地理问题相结合,对于高年级地理专业学生而言,完成一次简单的教学和科研训练,为后续开展地理调查研究工作打下良好的基础。

(3)教学模式和方法的选择没有统一标准,应不拘一格,注重教学成效。区域地理学具有浓厚的案例色彩,在教学过程中,如何与其他教学方法相结合,更好地提升教学效果,是下一步主要的努力方向。