遥望大地感知灾害的“太空之眼

2019-08-23中国资源卫星应用中心

中国资源卫星应用中心

20多天内8起火灾,安排成像136次,分发景数合计 327景,这是自3月25日到4月18日间,我国陆地观测卫星应急数据日常情况汇总一览。

当前,我国遥感卫星正处在快速转型发展时期。近十年来,灾害监测遥感卫星数量、种类显著增加,在轨对地观测卫星数量达100余颗,风云、海洋、资源、环境减灾、高分等遥感卫星已具备一定的业务化服务能力,在国内外减灾救灾中取得了明显成效,发挥着越来越重要的作用。

遥感卫星是重要的应急手段

近年来,遥感卫星对地观测技术被广泛应用于气象、海洋、测绘、环境监测等领域,成为对各类灾害进行预报和评估的利器,每年挽回自然灾害损失达数百亿美元。

遥感卫星就是帮助人们从天上遥远地感知地面的“眼睛”。这些不知疲倦的“眼睛”高挂太空,“遥望”大地,拍摄传回台风运动、水体污染、森林大火、洪水泛滥、地震破坏等的近实时图像和照片,各类灾害均能一览无余。

2018年1月6日晚8时左右,长江口以东约290km处发生东海撞船溢油事故。在风、海流共同作用下,失事油轮开始向西北方向漂移,撞船后油的走向问题引起重大关注。这种情况下,卫星是最佳的应急手段。收到通知后,中国资源卫星应用中心立即启动应急机制调动遥感卫星,及时安排成像,第一时间呈现处理结果,海洋卫星中心的专家则据此判断溢油的面积以及未来的大致走向。

应急救灾有多种手段,卫星观测是其中重要的手段之一。灾害发生之后,能够及时监测,发现受灾的情况,据此来组织人员、财产的转移以及伤亡评估。此外,更重要的是,卫星每天都处于运行和成像状态,因此有一整套丰富的历史数据作为参考和支撑,有了比较对象,就可以对灾害严重程度和影响程度进行评估。

十年来应急救灾渐显成效

我国在遥感卫星应用方面起步晚,发展快。十年前,卫星数量不足,对于应急救灾领域的应用缺乏深入认识。如今,利用遥感卫星进行应急救灾已经成为新常态。

经过近十年的探索与发展,我国在卫星遥感应急救灾中取得了明显成效。遥感卫星在应急救灾方面发挥着愈加重要的作用,这与卫星资源、应急机制等都息息相关。

随着我国灾害监测国产卫星资源日益丰富,国产遥感卫星支撑应急救灾的能力明显增强。据应急管理部国家减灾中心的统计,2008年汶川地震期间,获取的22种灾后卫星数据中仅有23%为国产遥感数据。

而现在,针对重特大自然灾害,获取的多尺度灾后国产遥感卫星数据的种类、数量、质量等均有大幅提升。以2018年10-11月金沙江白格滑坡为例,灾后国产遥感卫星监测数据在获取种类和数量上均达90%以上。

遥感卫星数量增多的同时,还建立了稳定的数据获取机制,遥感卫星数据获取时效性显著提升。较十年前以天为计算的灾害遥感应急监测时效,目前高分辨率遥感应急监测时效已提高到最快6小时,中分辨率高分四号卫星应急监测数据获取时效已提升到最快3小时以内。

此外,相关业务运行模式和技术流程日益清晰,应急管理部国家减灾中心建立了常规和应急业务模式,并形成相应的遥感应用产品和技术流程。针对重特大自然灾害,建立了“天-空-地-现场”灾害损失实物量遥感评估业务,遥感监测评估指标日趋完善,综合评估时效提高约5倍。

中国资源卫星应用中心遥感运行事业部主要负责调度在轨卫星资源并向各用户部门提供卫星图像资料。最初仅限于利用卫星开展具体的监测,如2008年的南方雪灾、汶川地震等,虽然利用卫星资源进行救灾,但因在轨卫星资源少、流程不够清晰,与应急要求仍旧有些差距。经过2013年雅安地震的锻炼和考验,积累了一些经验,逐渐形成一套利用卫星进行减灾救灾的体制、机制,实现了整体上一个大跨步。

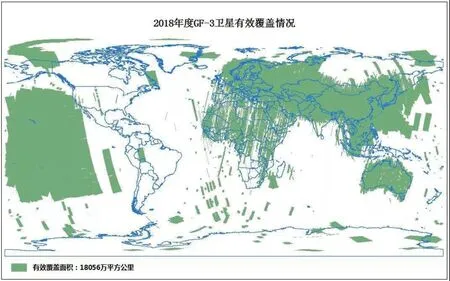

2018年度高分三号卫星数据覆盖图

最近几年,卫星资源在救灾时被更广泛地应用,应急救灾频率也随着提高,从之前的一年几次到现在每年最多甚至高达40次。一年有200天左右处于应急救援状态,应急服务成为新常态,建立了7×24小时的值班机制,时刻准备应急机制的启动。

更注重灾前预警监测能力

目前我国遥感卫星在应急救灾事件中所发挥的作用不仅仅是灾害发生后提供卫星图像数据,它同样在灾前的预警中发挥作用,只不过并不同于传统意义上所理解的预测。遥感卫星通过预先对灾害高发地特定时期的重点监控,实现早发现早预防,进而达到防灾减灾的目的。就拿洪水监测来说,春季随着气温逐渐升高,会有河流解冻、高山积雪融化等自然现象,这就伴随着隐患。例如,“新疆融雪性洪水监测”的任务从3月7日开始,到6月中旬才结束。

为适应新时代应急管理工作新定位、新要求,满足全天候、全天时、全要素、全球化服务的灾害监测业务需求,灾害遥感应用从注重灾后监测评估向注重灾前风险监测转变。应急管理部提出,要加快编制应急管理卫星发展规划,要在体制机制上积极探索创新,整合各部门卫星工作职责,建立健全自主可控、资源统筹、调度灵活、运转高效、多方参与的工作机制和对外协作机制,要加快推进卫星应用工作,加强遥感应用与云计算、大数据、人工智能等前沿技术的融合,打造面向多灾种、全过程和多要素的立体监测能力,实现从灾后观测分析向灾前风险预警的业务转型。

高分一号卫星2019年5月卫星过境轨道预报结果

国际舞台显身手

中国的遥感卫星不仅参与了国内的灾害监测和减灾救灾,还迈出国门,服务世界。其中,中国国家航天局作为正式成员,代表中国参加空间与重大灾害国际宪章(CHARTER)组织就是其中的典型代表。

CHARTER组织就像是一个国际减灾救灾互助互惠俱乐部,加入这个组织首先得有自己的卫星。17个成员国利用自己的卫星为全球的8种常见自然灾害和2类重大灾害提供全天候实时的应急数据提供服务。响应的灾害类型有地震、洪水、台风、滑坡、泥石流等自然灾害和海上溢油监测、突发性工业污染等重大灾害。

CHARTER组织是政府间的国际组织,主要目的是利用各成员国的卫星为全球重大灾害提供及时的数据响应服务。目前有34颗卫星在轨运行,这是一个非常强大的国际减灾救灾卫星虚拟星座,当全球任何一个地方有灾害时,根据需要,可以申请所有卫星对同一个地点进行成像,所以响应速度非常快。截至今年4月底已经为全球129个国家提供了超过600次的服务。年平均启动50次左右,能够涵盖全球一半以上的重大灾害。

近年来随着我国国力增强、空间基础设施建设的逐步实施,我国有越来越多的卫星加入值班卫星的行列,为国外提供帮助,已经为30多个国家提供了中国卫星的应急数据服务。仅2017年一年就提供了14次卫星应急成像服务。

我国于2007年加入CHARTER组织,10多年来,该组织共为我国重大灾害提供了25次应急请求服务,在汶川地震、玉树地震、甘肃舟曲泥石流等重大自然灾害中发挥了巨大的作用。当时我国只有1颗值班卫星,现在,我国已经有高分三号、四号和风云三号等6颗卫星列入值班卫星。最近一年来,CHARTER组织对我国卫星数据的需求不断增加,国际同行对我国的卫星的贡献充分肯定。

2020年4-10月,中国将再一次担任轮值主席国,负责CHARTER组织的运行工作,用更多的中国卫星为国际灾害监测和应急服务贡献更大力量。