2004—2014年温宿县沙化土地动态变化分析

2019-08-21邢媛媛

邢媛媛

(新疆维吾尔自治区林业规划院,新疆 乌鲁木齐 841000)

1 区域概况

1.1 地理位置与自然概况

温宿县隶属新疆维吾尔自治区西部天山中段的托木尔峰南麓,塔里木盆地西北边缘,北纬40°52~42°15′,东经79°28′~81°30′,东西长171 km,南北宽158 km,东与拜城、新和两县交界,南和阿克苏市毗邻,西隔托什干河与乌什县相望,北同吉尔吉斯斯坦共和国、哈萨克斯坦共和国及新疆伊犁哈萨克自治州的昭苏县接壤,总面积14 569.3 km2。

1.2 社会经济状况

温宿县2017年地区总人口为26.06万人,少数民族20.41万人,其中乡村人口18.25万人。农作物总播面积82 511.71 hm2,全年完成生产总值51.65亿元。其中,第一产业增加值20.26亿元,占总生产值的39.2%;第二产业增加值12.43亿元,占总生产值的24.1%;第三产业增加值18.96亿元,占总生产值的36.7%。

2 研究方法

2.1 两期沙化成果数据的获取方法

以研究区两期(2004年、2014年)卫星影像为主要数据来源,按照新疆维吾尔自治区林业厅发布的《新疆维吾尔自治区第三次荒漠化与沙化监测技术规程》和《新疆维吾尔自治区第五次荒漠化与沙化监测技术规程》的分类标准,通过实地调查和数据分析方法,划分图斑统计各类型沙化土地面积。

2.2 时空动态变化分析方法

两期数据的叠加分析考虑到数据的范围不一致性,因此选择叠加后的共同区域作为可比区域。温宿县的可比区域代表温宿县的整体情况。为更好地描述两期沙化土地动态变化的时间过程,本文采用生态学中的马尔科夫模型[1]。这是在景观生态学中常用的方法,利用转移概率矩阵分析说明两期沙化土地转化状况。动态变化情况根据本次调查数据与前期调查结果对比分析后获得,以分析沙化土地空间分布特征和动态变化。

2.3 变化原因分析

在已有的两期沙化土地成果监测数据基础上,从降水、大风、沙尘暴日数等自然环境因素以及人为活动等社会因素出发[2-4],采用定性定量结合分析的方法,揭示两期监测期沙化土地变化的驱动机制。

3 沙化土地动态变化

3.1 不同类型沙化土地动态

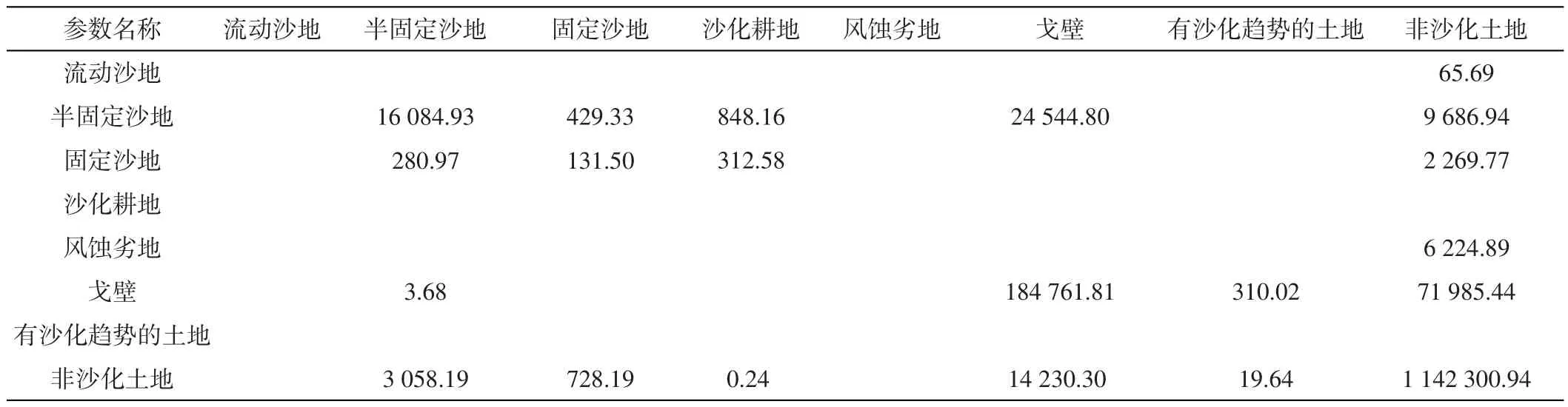

如表1和表2所示,通过对比分析,研究区沙化土地面积减少72 525.83 hm2。研究期内,转移面积较大的是流动沙地转非沙化土地、半固定沙地转戈壁和半固定沙地转非沙化土地。其中,流动沙地面积有小幅度减少;半固定沙地增加32 166.39 hm2;35 509.23 hm2沙化土地面积发生转移,占前期半固定沙地面积的68.82%,24544.80hm2转为戈壁;固定沙地减少1705.8hm2;2 863.32 hm2沙化土地面积发生转移,占前期固定沙地面积的95.6%,2 269.77 hm2转为非沙化土地;沙化耕地增加1 160.98 hm2;风蚀劣地减少6 224.89 hm2;戈壁减少33 524.04 hm2;72 299.14 hm2沙化土地面积发生转移,占前期戈壁面积的28.13%,71 985.44 hm2转为非沙化土地;非沙化土地增加72 196.18 hm2;有明显沙化趋势土地增加329.65 hm2。可见,发生变化最大的是非沙化土地、半固定沙地和戈壁,说明监测区沙漠化土地面积减少,沙化土地有正向发展趋势。

3.2 不同程度沙化土地动态

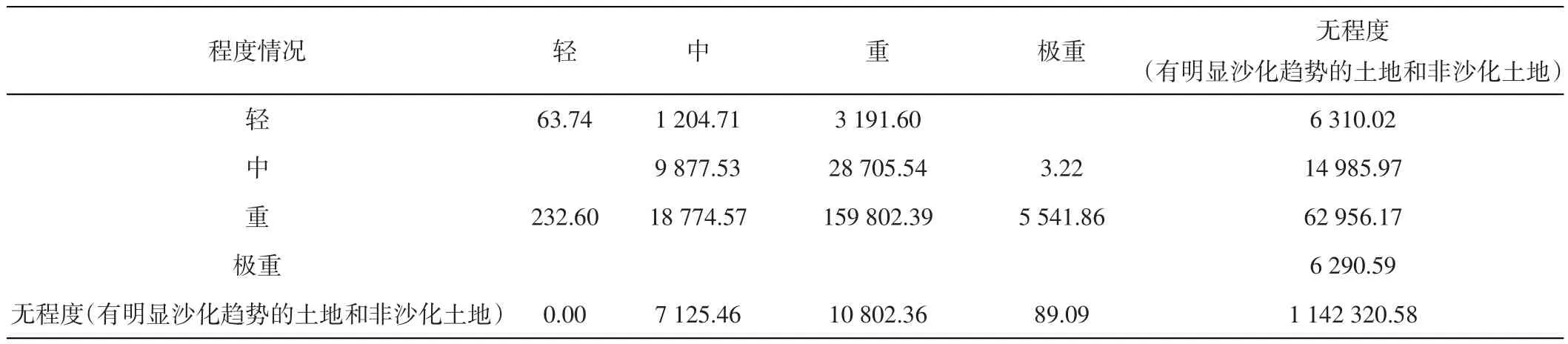

如表3所示,第5次监测程度为轻的沙化土地较第3次减少10 473.72 hm2。轻度沙化土地转移总面积为10 706.32 hm2,最多转移为无程度(有明显沙化趋势的土地和非沙化土地)的沙化面积为6 310.02 hm2;第5次监测程度为中的沙化土地较第3次减少16 589.98 hm2,转移总面积为43 694.73 hm2,最多转移为重度沙化面积28 705.54 hm2;第5次监测程度为重的沙化土地较第3减少44805.71hm2。重度沙化土地转移总面积为87 505.21 hm2,最多转移为无程度(有明显沙化趋势的土地和非沙化土地)沙化面积为62 956.17 hm2;第5次监测程度为极重的沙化土地较第3次减少656.42 hm2,全部转移为无程度。第5次监测程度为无程度的沙化土地较第3次减少72 525.82 hm2。无程度的沙化土地转移总面积为18 016.92 hm2,最多转移为重度沙化面积为10 802.36 hm2。

表1 温宿县不同类型沙化土地动态表 hm2

表2 温宿县不同类型沙化土地转移矩阵表 hm2

表3 温宿县不同程度沙化土地动态表 hm2

表4 温宿县不同程度沙化土地转移矩阵表 hm2

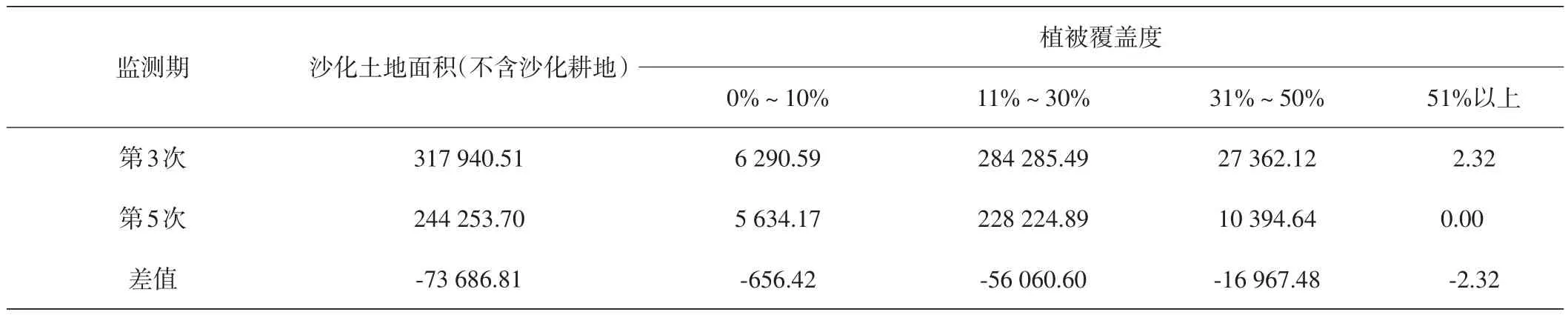

表5 温宿县不同植被覆盖度沙化土地动态表 hm2

3.3 不同植被覆盖沙化土地动态

如表5所示,两期对比显示,有植被盖度的沙化土地(不含沙化耕地)减少了73 686.81 hm2,其中植被盖度0%~10%减少656.42hm2,盖度11%~30%减少56060.60 hm2,盖度31%~50%减少16967.48hm2,50%以上减少2.32 hm2。

4 沙化土地动态变化原因分析

干旱、多风、沙物质丰富等环境条件,是一个地区出现沙漠化过程的基础,气候变化和人类活动是沙漠化变化的主要成因,即自然因素和人为因素。自然因素在长时间大范围对沙化过程有所影响,而人为因素则在短时间小区域对沙化土地的动态变化起主导作用[1-6]。

4.1 自然因素

根据收集的气象资料,在监测期内,温宿县降水量均值为103.23 mm。2010和2013年降水量较高,为171.2 mm和183.8 mm,2009年最少,为46.1 mm,降水量整体有上升趋势。沙尘暴日数变化较大,年均沙尘暴日数为7.4 d,最高2008年达12 d,但有下降趋势;大风日数在监测期内较其他研究区较少,多年变化不大,年均为7.4 d,最高为2008年为12 d;扬沙日数在监测期内变化不大,年均日数为8.4 d,在2008年最高达到了15 d;浮尘日数在监测期内变化不大,略有下降趋势,年均日数为20.8 d,最高在2007年,达到了39 d。

4.2 人为因素

自1986年实施柯柯牙生态绿化工程以来,阿克苏地区先后组织近210万人次进行了51次植树造林大会战,累计造林7.69万hm2,筑起了一条集生态林、经济林于一体的防风治沙“绿色长城”[7]。

5 结论与讨论

①研究区沙化土地类型以戈壁为主,占总面积的80.56%。研究区今后的治理方向应该是以戈壁为主,探讨戈壁治理新方法新技术。

②自2004年以来,区域沙化逆转过程中,沙化类型为流动沙地转为非沙化土地、半固定沙地转为戈壁、半固定沙地转为非沙化土地最大,沙化程度为重度的沙化土地转移为无程度(有明显沙化趋势的土地和非沙化土地)沙化的面积最大。各等级的植被盖度的沙化面积均有减少,其中植被盖度等级为11%~30%减少得最多。从整体看,沙化土地面积的扩张得到了控制,但是土地沙化具有可逆性和反复性特点[5],沙化类型为非沙化土地中有18 036.57 hm2沙化土地面积发生转移,大部分转为戈壁,沙化程度为无程度(有明显沙化趋势的土地和非沙化土地)的沙化土地转移总面积为18 016.92 hm2,最多转移为重度沙化面积为10 802.36 hm2。因此,在加大沙化土地治理力度的同时,还应注重治理成果的巩固,坚持边治理边巩固,反对边治理边破坏。

③尽管风沙天气是形成土地沙漠化的重要因素,但是在短期内风沙天气对区域沙化土地动态变化的影响并不明显。研究区沙化土地得到有效治理,主要是一系列防沙治沙工程的实施,使区域生态环境得到了有效治理,有效缓解了沙化趋势,故人为因素在防沙治沙中的作用比较明显。

④土地沙化是一个极其复杂的过程,受自然条件、社会经济发展、国家宏观政策以及人类干扰等诸多因素的影响[2]。本研究仅就温宿县局部区域的动态变化原因做了初步探讨,没有详细分析导致沙化的所有因素,在今后的研究中还需进一步探索。