太子参叶斑病生防小球的制备工艺及对太子参品质的影响

2019-08-20郭丹钊葛璐马海乐李振江韩邦兴

郭丹钊 葛璐 马海乐 李振江 韩邦兴

摘要:以生防小球的机械性能及传质性能为指标,优化太子参叶斑病生防小球的制备工艺,并研究环境条件对生防小球拮抗性能的影响。结果表明,当聚乙烯醇浓度为9%,海藻酸钠浓度为3%,活性炭浓度为2%时,生防小球的机械性能、传质性能最佳;芽孢包埋浓度为108 CFU/mL时,生防小球的拮抗性能最强。大田试验中施用生防小球后,太子参的水分含量无明显变化,多糖含量明显增加,灰分含量增加,皂苷含量减少。

关键词:太子参;叶斑病;固定化微生物;多糖;皂苷;制备工艺;拮抗活性;生物防治

中图分类号: S435.675文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2019)09-0163-04

太子参为石竹科孩儿参[Pseudostellariae heterophylla (Miq.) Pax ex Pax et Hoffm.]的干燥块根,是国家卫生健康委员会公布的可用于保健的补益中成药[1]。富含糖类、环肽类、氨基酸类、皂苷类、磷脂等多种成分,具有心机保护、止咳、抗应激、降血糖、免疫调节等多种功能[2-3]。近年来,叶斑病等真菌病害严重影响了太子参的生长,造成其产量和质量大幅度下降[4-5]。太子参叶斑病病原菌的分生孢子器可以在病残体上越夏和越冬,翌年条件适宜时分生孢子器释放出分生孢子进行初侵染,发病后产生分生孢子进行再侵染。农业防治和化学防治是目前太子参叶斑病的主要防治措施,而生物防治法可缓解常规化学防治带来的环境污染、抗药性等问题,是太子参栽培过程中药物防治的重要补充[5-8]。

固定化微生物技术具有生物浓度易控制、耐毒害能力强、产物易分离、菌种流失少等优点[9],目前主要应用于工业生产[10-11]和废水处理[12-14],在农业生产上也开展了部分研究,并显示出良好的应用前景[15-16]。常见的用于固定化微生物的材料有天然有机聚合物、化学合成聚合物及无机载体材料等,而利用有机聚合物对传统无机载体材料进行改性,制备兼具两者优良特性的复合载体用于微生物的固定化研究,受到了众多学者的青睐[17]。笔者所在课题组在前期研究过程中筛选获得1株太子参叶斑病的高效拮抗菌JK05菌株,盆栽试验和大田试验均呈现出显著的生防效果[18],本试验旨在采用聚乙烯醇-海藻酸钠-活性炭复合材料制备拮抗菌JK05生防小球,并对其制备工艺进行优化,同时考察生防小球的施用对太子参品质的影响,以期为将其应用于太子参栽培土壤并抑制土壤中太子参叶斑病病原菌活性奠定研究基础,这对于降低太子参叶斑病病原菌的初侵染概率具有重要的意义,是太子参叶斑病生物防治的重要环节。

1 材料与方法

1.1 供试菌株与培养基

拮抗菌为枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)JK05菌株,保存于江苏大学食品与生物工程学院;病原菌为斑点叶点霉(Phyllosticta commonsii),保存于江苏大学食品与生物工程学院。太子参为宣参1号,由安徽省宣城市金泉生态科技示范园提供。

牛肉膏蛋白胨液体培养基:3 g牛肉浸膏,10 g鱼粉蛋白胨,5 g氯化钠,1 000 mL蒸馏水;牛肉膏蛋白胨固体培养基:3 g 牛肉浸膏,10 g鱼粉蛋白胨,5 g氯化钠,1 000 mL蒸馏水,加入2%琼脂;PDA固体培养基:200 g去皮马铃薯,1 000 mL蒸馏水,煮沸,过滤,加入2%琼脂。各培养基均于121 ℃高温灭菌20 min,备用。

1.2 主要试剂与仪器

聚乙烯醇1 750±50(PVA)、海藻酸钠(SA)、活性炭(C)、硼酸、无水氯化钙(CaCl2)、亚甲基蓝、硫酸铵、磷酸氢二钾、硫酸钾、葡萄糖、苯酚、浓硫酸、齐墩果酸、香兰素、冰醋酸、高氯酸等,以上试剂均为分析纯,均购自国药集团化学试剂有限公司。

79-1磁力加热搅拌器,购自江苏省金坛市中大仪器厂;HEV-50自动高压灭菌器,购自日本Hirayama公司;HYL-C2组合式摇床,购自江苏省太仓市强乐实验设备有限公司;紫外/可见分光光度计,购自北京瑞利分析仪器有限公司;DHP-9272型恒温培养箱,购自上海一恒科技有限公司;台式高速冷冻离心机,购自湘仪离心机仪器有限公司;电子分析天平E124S,购自赛多利斯科学仪器(北京)有限公司。

1.3 生防小球制备工艺的优化

1.3.1 载体材料浓度的优化

采用PVA、SA、C等3种固定化载体材料进行单因素试验,PVA浓度分别设置为6%、8%、10%、12%(此时SA浓度为2%,C浓度为1%);SA浓度分别设置为0.5%、1.0%、1.5%、2.0%、2.5%、3.0%、3.5%(此时PVA浓度为10%,C浓度为1%);C浓度分别设置为0.5%、1.0%、1.5%、2.0%、2.5%、3.0%(此时PVA浓度为10%,SA浓度为2.5%)。

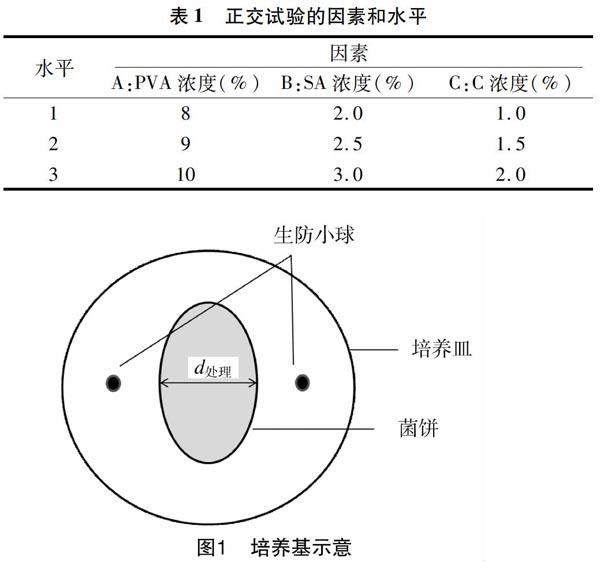

根据单因素试验结果,设置正交试验的因素和水平,进行3因素3水平正交试验分析,各因素水平如表1所示。

根据以上单因素和正交试验设置的浓度,将称取好的各载体材料加入蒸馏水中,并在磁力加热搅拌器上进行溶解,待混合物完全溶解并搅拌均匀后,于121 ℃高温灭菌20 min,冷却后加入等体积的无菌水,搅拌均匀,然后用一次性无菌注射器将其滴加到含2% CaCl2的饱和硼酸溶液中,边滴边摇,形成的凝胶颗粒于4 ℃冰箱中固定24 h后得到固定化小球,将固定化小球取出后用无菌水冲洗3次并用滤纸吸干,分别检测其机械性能和传质性能。

1.3.2 拮抗菌JK05菌株芽孢最佳包埋浓度的优化

拮抗菌JK05菌株芽孢悬液的制備:将冰箱保存的拮抗菌JK05斜面转接至牛肉膏蛋白胨固体培养基中,在37 ℃进行活化;将活化后的菌株JK05接种至牛肉膏蛋白胨液体培养基中,在 37 ℃、180 r/min 条件下培养12 h获得种子液;将种子液接种至牛肉膏蛋白胨液体培养基中,接种量为2%,于37 ℃、180 r/min 条件下培养24~36 h至菌体形成芽孢,将发酵液于4 ℃、5 000 r/min 条件下离心,取沉淀加入适量无菌水分别配制成不同浓度的芽孢悬液,备用。

生防小球的制备:采用优化获得的各载体材料浓度,将称取好的各载体材料加入蒸馏水中,并在磁力加热搅拌器上进行溶解,待混合物完全溶解并搅拌均匀后,于121 ℃高温灭菌20 min,冷却后加入等体积的各浓度芽孢悬液(芽孢终浓度分别为105、106、107、108、109 CFU/mL),搅拌均匀,用一次性无菌注射器将其滴加到含2% CaCl2的饱和硼酸溶液中,移入 4 ℃ 冰箱中固定24 h后得到生防小球,将生防小球取出后用无菌水冲洗3次并用滤纸吸干,以其拮抗活性为指标筛选出最佳包埋芽孢浓度。

1.4 机械性能的测定

参照文献[19]中的方法,在铁架台上用细线悬挂1个质量合适的砝码,在砝码的正下方放置电子秤,在电子秤上放置1个载玻片,选取1颗大小适宜的小球放置在载玻片上,使砝码缓缓下降,使生防小球发生形变,直至小球压缩至原直径的1/2左右,记下此时电子秤的读数,即为该小球的机械强度,做10次平行试验。

1.5 传质性能的测定

参照文献[20]中的方法,随机选取50个大小均匀的生防小球放入亚甲基蓝溶液中,于15 ℃、50 r/min摇床中振荡培养4 h后,在665 nm波长下分别测定生防小球的亚甲基蓝溶液和原亚甲基蓝溶液的吸光度,计算传质率:

传质率=(D空白-D样品)/D空白×100%。

式中:D空白为空白溶液的吸光度;D样品为样品溶液的吸光度。

1.6 拮抗活性的测定

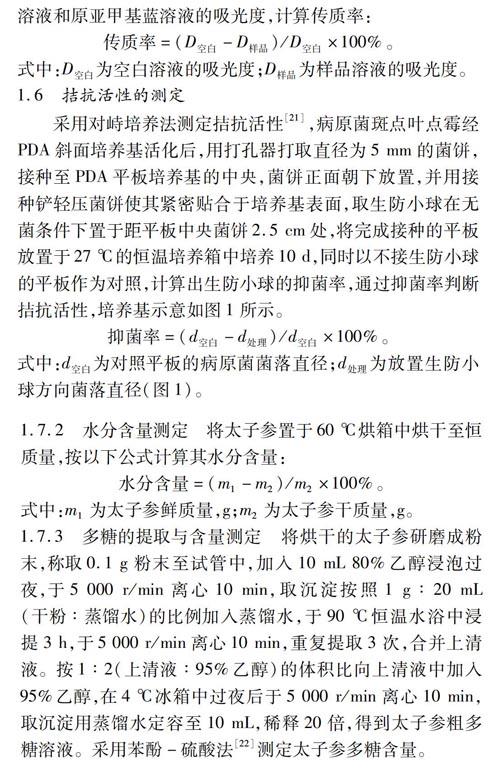

采用对峙培养法测定拮抗活性[21],病原菌斑点叶点霉经PDA斜面培养基活化后,用打孔器打取直径为5 mm的菌饼,接种至PDA平板培养基的中央,菌饼正面朝下放置,并用接种铲轻压菌饼使其紧密贴合于培养基表面,取生防小球在无菌条件下置于距平板中央菌饼2.5 cm处,将完成接种的平板放置于27 ℃的恒温培养箱中培养10 d,同时以不接生防小球的平板作为对照,计算出生防小球的抑菌率,通过抑菌率判断拮抗活性,培养基示意如图1所示。

抑菌率=(d空白-d处理)/d空白×100%。

式中:d空白为对照平板的病原菌菌落直径;d处理为放置生防小球方向菌落直径(图1)。

1.7 生防小球对太子参品质的影响

1.7.1 生防小球的大田试验

根据最优载体材料浓度和最佳包埋芽孢浓度制备生防小球,用于大田试验,试验在安徽省宣城市金泉生态科技示范园中进行,太子参品种为宣参1号,选择芽头完整、参体肥大的种参块根,在10月中旬种植,在畦面上按行距12~15 cm横向开沟,保持沟深12~13 cm,按株距5~7 cm芽头向上、同方向、稍倾斜地栽入沟内,距离地面6 cm。然后将生防小球按0.1、1.0、10.0 g/株3种试验剂量均匀置于块根周围土壤,覆细土压实、浇水,并设置对照组不添加生防小球,其他操作与试验组一致。正常水肥管理至次年6月份,当参苗枯萎后及时采收,去除茎叶,洗净并晾干表面水分,用于太子参品质测定。

1.7.2 水分含量测定

将太子参置于60 ℃烘箱中烘干至恒质量,按以下公式计算其水分含量:

水分含量=(m1-m2)/m2×100%。

式中:m1为太子参鲜质量,g;m2为太子参干质量,g。

1.7.3 多糖的提取与含量測定

将烘干的太子参研磨成粉末,称取0.1 g粉末至试管中,加入10 mL 80%乙醇浸泡过夜,于5 000 r/min离心10 min,取沉淀按照1 g ∶20 mL(干粉 ∶蒸馏水)的比例加入蒸馏水,于90 ℃恒温水浴中浸提 3 h,于5 000 r/min离心10 min,重复提取3次,合并上清液。按1 ∶2(上清液 ∶95%乙醇)的体积比向上清液中加入95%乙醇,在4 ℃冰箱中过夜后于5 000 r/min离心10 min,取沉淀用蒸馏水定容至10 mL,稀释20倍,得到太子参粗多糖溶液。采用苯酚-硫酸法[22]测定太子参多糖含量。

1.7.4 皂苷的提取与含量测定

称取0.1 g太子参粉末置于50 mL离心管中,加入10 mL无水乙醇,于75 ℃恒温水浴中浸提2 h,取出冷却至室温,于5 000 r/min离心10 min,收集上清液即为太子参皂苷溶液。采用香草醛-冰醋酸法[23]测定太子参皂苷含量。

1.7.5 灰分含量测定

采用干法灰化法[24]测定灰分含量。取坩埚置于高温炉内,将盖子斜盖在坩埚上,经550 ℃炽灼约1.5 h,取出坩埚,稍冷片刻移置干燥器内并盖上盖子,放冷至室温,精密称定坩埚质量并记录,重复数次,直至恒质量。称取1.0 g样品,置已炽灼至恒质量的坩埚内,将盛有供试品的坩埚置于通风柜内的电炉上缓缓灼烧,样品全部炭化呈黑色,并不冒浓烟。然后将坩埚移置高温炉内,盖子斜盖于坩埚上,在550 ℃炽灼4 h,使样品完全灰化,重复数次,直至恒质量。

2 结果与分析

2.1 生防小球制备工艺的优化

2.1.1 载体材料浓度的优化

单因素试验考察固定化小球载体材料浓度对其机械性能及传质性能的影响。由图2可以看出,在供试浓度范围内,随着PVA浓度的增加,生防小球的机械性能不断增强,而其传质性能逐渐降低。设置了SA的浓度范围为1.0%~3.5%,随着SA浓度的增加,生防小球的机械性能逐渐增强,传质性能则先增强后减弱,在SA浓度为2.5%时,生防小球的传质性能达到最强。在浓度为0.5%~3.0%范围内,随着C浓度的增加,生防小球的机械性能无明显变化,传质性能则同样先增强后减弱,在C浓度为2.0%时传质性能达到最强。

总体来看,PVA浓度为8%~10%、SA浓度为2.0%~3.0%、C浓度为1.0%~2.0%时,制备的生防小球机械性能与传质性能均较良好,因此,选择PVA浓度为8%、9%、10%,SA浓度为2.0%、2.5%、3.0%,C浓度为1.0%、1.5%、2.0%,进行下一步的正交试验。

正交试验共有9组,将机械性能和传质性能2个指标转换成相应的隶属度,用隶属度和其权重来计算总评分,隶属度计算方法如下:

指标隶属度=(指标值-最小指标值)/(最大指标值-最小指标值)。

根据实际要求,机械性能的权重定为1,传质强度的权重定为1,计算并获得各指标分数的加权和作为总评分。总评分=1×机械性能隶属度+1×传质强度隶属度。由表2可知,RB>RC>RA,各因素的主次顺序表现为B>C>A。由于A因素中k2>k3>k1,B因素中k3>k2>k1,C因素中k3>k2>k1,因此,最优方案为A2B3C3,即各载体材料的最佳配比为9% PVA,3% SA,2% C。

2.1.2 拮抗菌JK05芽孢最佳包埋浓度的优化

考察拮抗菌JK05芽孢的不同包埋浓度对生防小球拮抗活性的影响。由图3可以看出,随着芽孢包埋浓度的增大,生防小球的拮抗活性逐渐增强,当浓度为108 CFU/mL时,生防小球的抑菌率达到最大值,为44.64%。

2.2 生防小球对太子参品质的影响

在太子参栽培过程中,向栽培土壤中施用不同剂量的生防小球,各处理组太子参水分、多糖、皂苷、灰分含量等的测定结果如图4所示。多糖和皂苷是太子参主要的生物活性成分,具有抗疲劳、抗应激和增强机体免疫功能等重要药理作用。由图4可以看出,施用生防小球后,太子参的水分含量无明显变化,多糖含量有明显的增加,皂苷含量有所降低,灰分含量有所增加,表明太子參栽培过程中施用生防小球,可明显提高参体的多糖含量,这可能是由于生防小球中拮抗菌对太子参根周环境有抑菌促生作用,改善了根周环境,从而促进太子参的生长发育及生物活性物质的积累。

3 结论

经单因素和正交试验分析,获得太子参叶斑病生防小球的最佳制备工艺为9% PVA,3% SA,2% C,拮抗菌JK05菌株的芽孢最佳包埋浓度为108 CFU/mL。太子参大田栽培结果显示,施用太子参叶斑病生防小球后,收获的太子参水分含量无明显变化,多糖含量明显增加,皂苷含量减少,灰分含量增加,即太子参叶斑病生防小球的施用对太子参部分重要活性成分的积累具有一定的促进作用。

参考文献:

[1]褚书豪,汪小彩,冯 良. 太子参化学成分及其药理作用研究进展[J]. 光明中医,2016,31(7):1047-1048.

[2]李传厚,王 瑞. 太子参化学成分的研究进展[J]. 山东医学高等专科学校学报,2017,39(3):229-231.

[3]国家药典委员会. 中华人民共和国药典:一部[M]. 2010年版. 北京:中国医药科技出版社,2010:62.

[4]张国辉,范成明,佀胜利. 2株枯草芽孢杆菌对太子参4种病原真菌的抑菌效果研究[J]. 中国植保导刊,2017,37(3):18-23.

[5]张国辉,王 龙,任永权,等. 贵州省黔东南州太子参立枯病的病害分析及生防初探[J]. 中国农学通报,2015,31(11):205-209.

[6]黄 曦,许兰兰,黄荣韶,等. 枯草芽孢杆菌在抑制植物病原菌中的研究进展[J]. 生物技术通报,2010(1):24-29.

[7]周思彤. 生防菌及相关生物技术在植物病害防治中的应用[J]. 科技经济导刊,2017(4):151.

[8]张礼生,陈红印. 生物防治作用物研发与应用的进展[J]. 中国生物防治学报,2014,30(5):581-586.

[9]沈耀良,黄 勇,赵 丹,等. 环境工程新技术丛书:固定化微生物污水处理技术[M]. 北京:化学工业出版社,2002.

[10]李超敏,魏永义. 固定化细胞技术应用于国内酱油生产的研究进展[J]. 中国调味品,2013,38(10):10-12.

[11]Furuya T,Kino K. Regioselective synthesis of piceatannol from resveratrol:catalysis by two-component flavin-dependent monooxygenase HpaBC in whole cells[J]. Tetrahedron Letters,2014,55(17):2853-2855.[LM]

[12]Godjevargova T,Ivanova D,Alexieva Z,et al. Biodegradation of toxic organic components from industrial phenol production waste waters by free and immobilized Trichosporon cutaneum R57[J]. Process Biochemistry,2003,38(6):915-920.

[13]Lebeau T,Bagot D,Jézéquel K,et al. Cadmium biosorption by free and immobilised microorganisms cultivated in a liquid soil extract medium:effects of Cd,pH and techniques of culture[J]. Science of the Total Environment,2002,291(1):73-83.

[14]任宏洋,马伶俐,王 兵,等. 生物炭基固定化菌剂对石油类污染物的高效降解[J]. 环境工程学报,2017,11(11):6177-6183.

[15]胡小加,江木兰,张银波. 固定化植物促生菌的存活性研究[J]. 中国油料作物学报,2004,26(3):55-57.

[16]Blackburn N T,Seech A G,Trevors J T . Survival and transport of lac-lux marked Pseudomonas fluorescens strain in uncontaminated and chemically contaminated soils[J]. Systematic and Applied Microbiology,1995,17(4):574-580.

[17]张桂芝,廖 强,王永忠. 微生物固定化载体材料研究进展[J]. 材料导报,2011,25(17):105-109.

[18]郭丹钊,韩邦兴,顾凯华,等. 一种枯草芽孢杆菌及其在抗太子参叶斑病中的应:CN201510071402.5[P]. 2015-02-11.

[19]郭 玲,黄建华. 浅谈固定化细胞颗粒的机械强度[J]. 生物学教学,2014,39(10):49-50.

[20]李 婧. 以玉米秸秆吸附-包埋-交联的复合固定化方法固定微生物处理芘的研究[D]. 广州:华南理工大学,2012.

[21]欧阳慧. 生防菌株JY-1对几种植物病原真菌和细菌的抑制作用[C]//中国植物病理学会2017年学术年会论文集,2017.

[22]池晓峰. 校正曲线法测定太子参中多糖的含量[J]. 海峡药学,2009,21(7):102-103.

[23]彭爱红,熊何健,颜宇航. 太子参总皂苷的含量测定方法研究[J]. 四川师范大学学报(自然科学版),2006,29(6):743-746.

[24]张达正,刘 强,曹志强. 测定人参水分、总灰分、酸不溶性灰分含量的不确定度评估[J]. 人参研究,2007,19(2):15-17.