消息与动态

2019-08-18

2019年1月18日,气科院2019年工作会议隆重召开,全体院领导和职工、院士、离退休党总支部成员等出席会议,会议由气科院副院长李集明主持。院党委书记王春乙传达了国务院副总理胡春华的讲话精神和2019年全国气象局长会议精神。端义宏院长做了题为“把握机遇、开拓创新、全面提升气象事业高质量发展科技支撑能力”的工作报告。报告回顾了2018年气科院在推进气象业务发展核心攻关任务、提高竞争力和影响力、加强对外合作与人才培养和信息化综合管理水平等方面所取得的成绩,指出了工作中存在的不足。端义宏院长分析了当前形势,提出了2019年的工作思路并部署了2019年重点任务。会议号召全院职工要把握机遇、开拓创新、扎实工作,提高科技创新能力,为推动气象事业高质量发展做出新的更大贡献。会上,还对2018年气科院各类获奖人员进行了表彰。

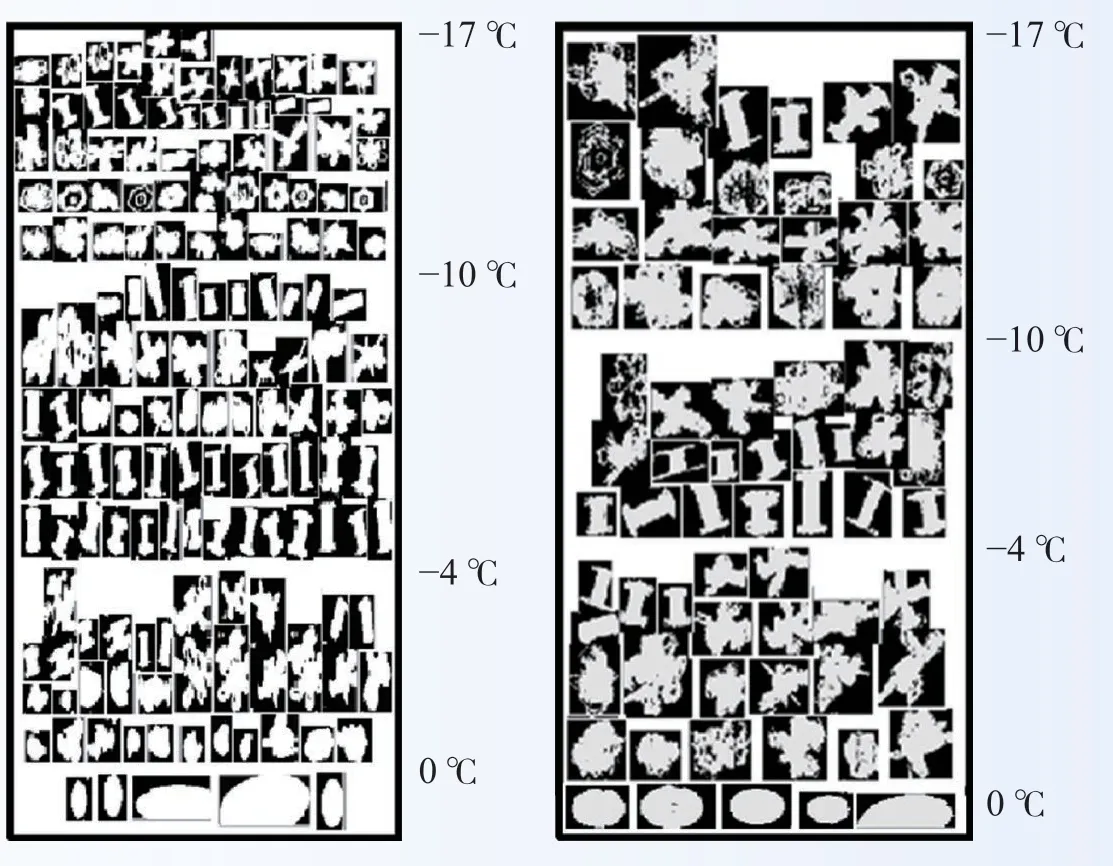

(a)降水粒子成像仪

(b)云滴谱仪

(c)云粒子成像仪

项目研制的云粒子成像仪(左)和美国DMT成像仪(右)云中冰粒子图像分布同时探测对比

2019年1月9日,由气科院主持的国家重大科学仪器设备开发专项项目“机载云降水粒子谱仪与成像仪研制”通过科技部验收。云粒子谱仪与成像仪是目前飞机直接探测云中粒子谱分布和图像的唯一科学仪器,我国长期依赖进口。该项目为国家首批重大科学仪器开发专项,由气科院联合中国兵器科学研究院,中国兵器集团209研究所及山西、吉林人工影响天气办公室等单位共同完成。该项目于2011年立项,其间进行了8年反复的仪器基础参数测试、系统优化、环境适应性试验及外场飞行试验,累计进行了60多架次的飞行试验。项目研制过程中突破了系统整机技术、激光光束匀化技术、弱信号探测技术、多路并行处理算法及微粒消衍射等关键技术,成功研制了光阵芯片成像技术,攻克了仪器在高风速、飞机起降及复杂大气低温高湿环境条件下的高灵敏性、稳定性等难题,为我国机载云粒子探测系统实现国产化奠定了基础。

2019年1月22日,国家自然资源部地质调查局一行8人,就政府会计制度实施工作来气科院进行座谈调研。座谈会由气科院计财处处长闫丽华主持,中国气象局计财司郭雪飞处长、核算中心司惠菊处长、气科院计财处以及核算中心相关人员参加了座谈。郭雪飞、司惠菊和闫丽华分别介绍了中国气象局和气科院政府会计制度改革实施整体情况、实施中的困难及解决方法、信息化系统建设和实施中采取的具体措施等情况。自然资源部地质调查局调研小组表示,此次调研解答了政府会计制度改革中遇到的问题,对于推进政府会计制度的落实建设提供了宝贵经验,希望今后能继续加强与中国气象局的交流,以提高财务管理水平。

2019年2月3日,中共中央组织部办公厅正式下发了2019年第4批国家“万人计划”入选人员名单的通知,气科院研究员郭建平博士成功入选“万人计划”青年拔尖人才。郭建平研究员从事边界层气象、气溶胶-云降水相互作用等领域的研究。主要创新性研究成果包括:基于探空、风廓线雷达组网和卫星激光雷达构建了一套覆盖全国的边界层高度数据集,有效地支撑了大气污染气象成因机制、气溶胶-边界层相互作用等领域的研究和业务;揭示了云和多尺度大气环流对边界层、气溶胶和温度日较差等全球变暖关键响应因子的影响及机制;提出了气溶胶-局地热对流降水相互作用概念,丰富了气溶胶天气气候效应研究内涵。近年来发表SCI论文130余篇,Web of Science源期刊总引用2700余次,其中4篇(第1作者或通讯作者)论文SCI被引次数超100次,高被引指数31。6篇论文入选ESI全球TOP1%高被引论文(其中2篇入选ESI全球TOP 0.1%热点论文),所发表论文荣获“NSR期刊2018年度优秀论文奖”。郭建平研究员现为科技部国家重点研发计划项目首席科技家、地学领域重要期刊Geophysical Research Letters副编辑、Environmental Research Communications编委。

2019年2月22日,气科院与湖北省气象局在北京签署了合作协议。气科院院长端义宏、湖北省气象局局长柯怡明以及双方相关部门人员参加了签约仪式。双方将围绕共同关心的气象科学问题,联合开展科学研究、技术开发和大型科学试验。重点在数值天气预报模式、暴雨机理研究和灾害性天气预报预警、水文气象、气候及气候变化评估、农业气象、大气成分、人工影响天气等领域加强务实合作,共同凝练科研课题,联合申报和实施国家科技部、自然基金委等各类科研项目,加强科学数据、大型科研仪器设备等科技资源和科研成果共享,建立长期稳定的人才交流互访机制,全面推进气象研究型业务发展,实现合作共赢。

2019年2月27日,青藏高原与极地气象科学研究所召开成立大会。会议由丁明虎副研究员主持,气科院副院长赵平、人事处处长王灿新和研究所全体职工参加了会议。王灿新宣读了中国气象局和气科院关于成立青藏高原与极地气象科学研究所的有关文件。副院长赵平从泛三极、第二次青藏高原综合科学考察和国际高山研究计划谈起青藏高原与极地气象科学研究所成立的背景,指出在国际国内科学发展的新形势下,面对新机遇和挑战,气科院应发挥自身的特色和优势,紧紧围绕国家在南北极和青藏高原区域的战略发展需求,加强内外合作,力争在青藏高原和极地气象研究方面达到国际领先水平。与会职工介绍了各自的基本情况、工作内容和工作设想,并就研究所未来发展、科研文化和团队建设发表了看法,丁明虎副研究员在总结中表示,将认真梳理大家的建议和设想,综合各方的建议确定研究所未来的工作计划。

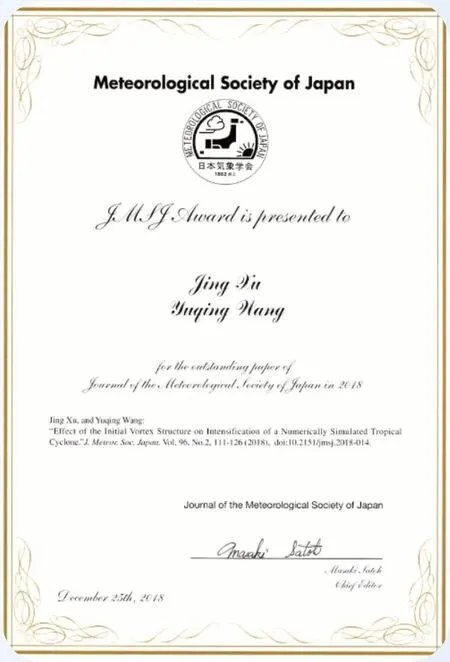

2019年3月获悉,灾害天气国家重点实验室徐晶研究员和王玉清教授合作完成的论文“涡旋初始结构对热带气旋增强的影响”获得2018年《日本气象学会期刊》(JMSJ)年度优秀论文奖。《日本气象学会期刊》编委会每年评选在该刊上发表的年度优秀论文(1~3篇)。徐晶等利用集合数值模拟和诊断揭示了基于观测分析的热带气旋增强率依赖其自身结构的机理。研究发现,热带气旋的初期调整过程和随后增强率都与初始涡旋的结构和尺度密切相关,那些初始内核尺度较小或内核外风速向外衰减快的涡旋更容易快速增强,而初期的调整时间则会变短,这种依赖关系是由初始涡旋内核和外核惯性稳定性的差异所致。这一研究成果不仅具有重要的理论意义,也具有重要的实际应用价值。该研究阐明了在热带气旋强度的统计预报模式中急需引入涡旋结构作为预报因子的重要性,同时在热带气旋数值预报模式中不仅需要减小初始热带气旋的强度误差,而且热带气旋的结构也要得到真实的描述。

2019年3月1日,国家重点研发计划重点专项项目“中国区域重大极端天气气候事件的归因方法研究”启动会暨实施方案论证会在北京召开。科技部和中国气象局相关领导、国内相关领域的著名专家学者、各课题组组长和项目全体成员50余人出席会议,项目负责人气科院首席科学家翟盘茂研究员主持会议。该项目由气科院等科研院所和部分高校共同实施。翟盘茂研究员介绍了项目概况、研究方案、实施计划和风险评估等内容,5位课题组长/骨干汇报了各自课题的实施方案。与会专家就各课题的实施方案进行了评议,对项目实施过程中可能遇到的问题及可进一步提升的内容提出了意见和建议。极端事件的归因研究是目前大气科学中最前沿的议题,该项目预计在未来3年,通过开展深入研究建立起成熟完整的区域极端事件归因体系,逐步满足国家减灾防灾的服务需求,并形成一支在国际上有影响力的研究队伍。

2019年3月7日,汉能移动能源控股集团全球应用产品研发部总裁贾德胜、产品总监曲东旭等一行6人访问青藏高原与极地气象科学研究所。丁明虎副研究员主持座谈会,并向来宾介绍了气科院在极地气象观测与研究方面的概况和取得的成就,并以亲身参加南极内陆考察的经历强调指出了极地考察的极端环境对科考设备的严苛要求。贾德胜总裁介绍了汉能集团主要产品和应用方向,特别介绍了汉能集团根据前期调研研发的针对极地和高原环境的薄膜太阳能发电技术、产品及其性能。双方专家探讨了极地气象考察仪器的特殊需求和汉能集团的技术能力,并确定了在极地特殊环境下新型自动气象站以及野外观测智能平台的能源方案技术方面的合作方向和方式。双方最后约定组成联合攻关小组,共同研发新型自动气象站的能源方案。

2019年3月11日,国家重点研发计划“重大自然灾害监测预警与防范”重点专项项目“多尺度全球大气数值模式物理过程和资料同化系统研究”启动暨实施方案论证会在北京召开。科技部和中国气象局管理部门相关领导、项目专家组成员、项目承担单位专家学者50余人参加了会议。会议由科技部项目责任专家黄建平教授主持。项目由气科院牵头,联合清华大学、南京信息工程大学、成都信息工程大学、西北农林科技大学、国家级超算无锡中心、上海中心气象台、上海气候中心和河北省人工影响天气办公室共同实施。项目负责人彭新东研究员介绍了项目任务、目标和实施技术路线、实施计划和风险评估,5位课题负责人汇报了课题的研究目标、研究内容等。在数值天气预报模式不断向精细化、通用型发展的背景下,该项目聚焦不同分辨率模式通用的尺度自适应物理过程和多尺度资料同化系统的研发,发展全球多尺度大气动力模式的关键技术,为未来全球多用途、多尺度数值模式应用提供初步解决方案。

2019年3月12日,经过131天3万海里航行,中国第35次南极科学考察队乘“雪龙”号极地考察船返回祖国。青藏高原与极地气象科学研究所田彪完成夏季科学考察任务随队返回,并与第34次南极科学考察越冬队员完成了气象数据交接。此次南极科学考察气科院主要负责执行雪龙号科学考察船走航断面水汽同位素及大气成分观测任务;长城站、中山站气象台常规气象观测任务和中山大气成分观测站的观测维护任务;与国家海洋环境预报中心合作参与了YOPP(极地预报年)南极特别观测期探空观测任务,数据实现全球实时共享。同时,在东南极冰盖PANDA断面距离中山站100 km处成功布设了气科院自主研发的极地超低温自动气象站,这将推动我国未来极地气象观测网的发展。此次南极考察期间,科考队员克服了“雪龙”号碰撞冰山后带来的种种困难,安全完成夏季考察任务,在科学考察和综合保障方面取得了多项成果。

2019年3月17日,国家重点研发计划“重大自然灾害监测预警与防范”重点专项项目“面向强降水短临预报模式评估和订正方法研究”启动暨实施方案论证会在北京召开,项目负责人气候系统研究所陈昊明博士主持启动会。气科院院长端义宏研究员主持实施方案论证会,项目负责人陈昊明和6位课题组长对研究内容及实施方案做了全面汇报。项目责任专家李维京和刘树华等10位专家组成员对项目的实施方案进行了充分论证并提出了指导性意见。该项目以建立适用于强降水短临预报的高分辨率模式评估和订正方法为核心目标,针对自然灾害预警防范、国民经济和人民生活对强降水过程精细化预报的重大需求,瞄准高分辨率区域模式在强降水短临预报业务应用中的关键难点问题,开展我国不同降水过程精细化特征的模式评估研究,建立基于现有业务数值预报模式的预报评估系统,发展预报时效在24 h之内的短临预报降水订正方法,为提高强降水短临预报能力提供科技支撑。

2019年3月20日,经过专家组的质疑和讨论,中国气象局行业(气象)科研专项 项目“青藏高原上空大气臭氧和气溶胶变化对大气辐射收支的影响研究”顺利通过验收。该项目由气科院马建中研究员主持,联合中国环境科学研究院、上海市气象局、中国矿业大学(北京)共同完成。项目于2011年在青藏高原开展了大气化学加强观测试验,取得了对青藏高原近地面臭氧等反应性气体变化规律及影响机制的新认识,获得了有价值的反映青藏高原近地面气溶胶物理化学特性时空变化特征的现场观测数据,揭示了青藏高原上对流层和下平流层气溶胶、臭氧和水汽的垂直分布特征。项目研究的主要成果在Atmospheric Chemistry and Physics(ACP)等国际著名专业期刊上发表,提高了我国在青藏高原大气化学研究方面的影响力。

2019年3月27—29日,气科院灾害天气国家重点实验室和中国地质大学(武汉)环境学院联合举办的第1届“污染物-云-辐射相互作用及其对环境和天气气候影响”学术研讨会在中国地质大学召开。会议邀请了多位在该研究领域知名专家和学者做学术报告。来自南京大学等高校、中科院遥感与数字地球研究所以及主办单位的学者和研究生等120余人参加了学术交流,气科院张华研究员主持开幕式。与会学者就污染物的卫星遥感和地面观测与应用,云/降水、气溶胶和辐射的(长期)变化及归因,大气污染物对天气、气候的影响与反馈,大气污染物的变化及对大气环境的影响,云对地球辐射收支、降水变化以及大气环流的影响与反馈,污染物对极端天气气候事件的影响和机理等方面进行了学术交流。

2019年4月1日,针对3月30日四川省凉山州木里县雅砻江镇立尔村发生的森林火灾,中国气象局启动了森林火灾气象服务保障Ⅳ级应急响应命令。中国气象局人工影响天气中心与四川省人工影响天气办公室结合自然降水过程,围绕凉山州木里县火场周边100 km范围内4月3—4日的人工增雨作业条件、作业方案设计进行视频会商讨论。根据FY-4卫星实时云特征参量反演产品和云降水显式预报系统(CPEFS)云系演变、过冷水分布等产品,提出在具有一定的增雨作业条件的四川盐源、木里、凉山州地区开展飞机和地面增雨作业,在火场上空实现充分播撒,使云系产生更多的有效降水,并继续加强雷达和卫星监测,为扑火工作取得决定性胜利发挥应有作用。

2019年4月1日,由气科院联合中国气象局广州热带海洋研究所、国防科技大学等单位共同承担的国家重点研发计划重点专项项目“暴雨的多尺度作用机理及预测理论和方法”启动会暨实施方案论证会在北京召开。项目责任专家刘树华和黄建平教授主持了论证会。项目首席科学家罗亚丽研究员介绍了项目研究内容和实施方案。该项目拟开展立体协同精细化观测和资料融合同化研究,深入研究复杂下垫面对强降水对流触发和发展的影响、季风暴雨的多尺度作用和云微物理过程,检验和改进边界层和云微物理参数化方案,研究季风暴雨可预报性并发展对流尺度集合预报技术。项目5位课题负责人也就各课题的实施方案向与会专家做了详细汇报。

2019年4月2日,国家重点研发计划重点专项“人工影响天气基础理论、数值模式技术研究”第1课题“新一代人工影响天气数值模式系统研发”召开实施方案专家咨询会。来自北京大学、中科院、中国气象局数值预报中心等单位的专家和课题组成员约30人参加会议,中国气象局人工影响天气中心主任李集明主持了会议。该课题由气科院联合中科院大气物理研究所共同承担。课题负责人史月琴博士介绍了课题任务、技术路线、专题设置、预期成果和进度安排等。课题总体目标是建立新一代人工影响天气数值模式,水平分辨率达到 1 km,云降水过程预报能力达到业务应用水平。与会专家针对课题研究内容、技术路线和实施方案等细节展开论证和讨论,并对项目实施中可能遇到的问题提出了宝贵意见。

2019年4月2日,国家重点研发计划重点专项项目“青藏高原地-气相互作用及其对下游天气气候的影响”启动会暨实施方案论证会在北京召开。吴国雄、王会军、徐祥德和宋君强院士,刘树华和黄建平教授及许小峰研究员等专家组成员,以及中国气象局科技司领导和项目组成员约80人出席会议。该项目由气科院牵头,集中了中科院大气物理研究所和青藏高原研究所、成都信息工程大学等我国青藏高原气象学研究的核心力量联合攻关。项目将在青藏高原陆面、边界层、云-降水及对流层-平流层物理特征方面进行外场观测,并利用观测数据提出适合于高原的陆面、边界层和加热强度参数化方案以及高原多源资料的同化技术,研究高原天气系统影响下游灾害天气的机理,高原对中国旱、涝年际变率的影响及相应的预测方法等,以提升我国数值模式的模拟能力及对灾害天气和旱涝的预报水平。项目负责人赵平研究员和6位课题负责人汇报了项目及各课题的研究内容和实施方案等。

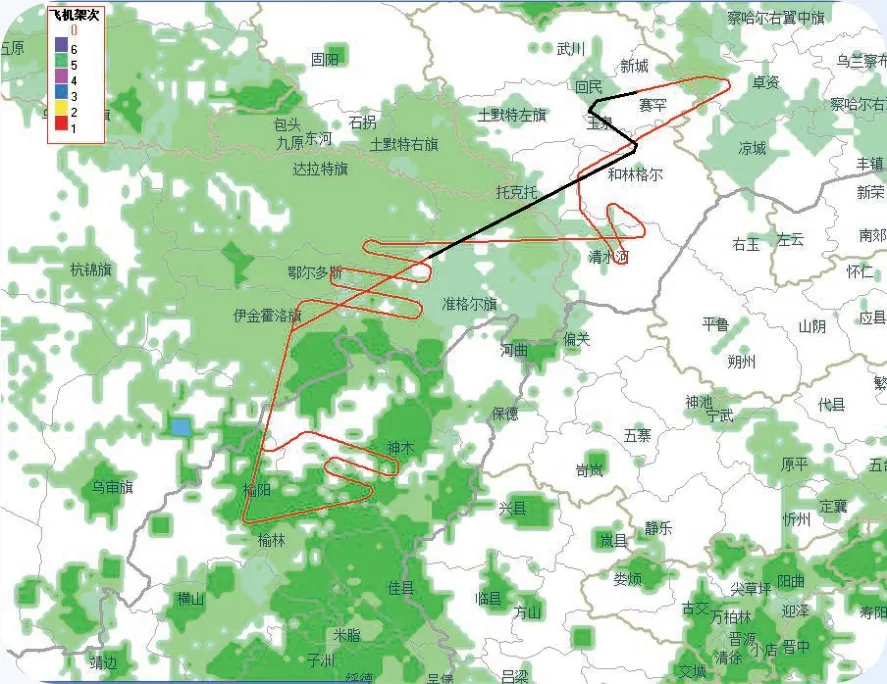

2019年4月8日,针对一季度北方大部及西南东部降水持续偏少导致干旱及森林火险升级甚至出现火情的严重情况,中国气象局人工影响天气中心与北京、山西、河北、内蒙古、天津等地人工影响天气部门和华北区域人工影响天气中心举行联合作业会商,利用云降水显式预报系统(CPEFS)云系和FY-4卫星实时云特征参量反演产品,预判过冷水分布和演变趋势,发出采用飞机、火箭、烟炉等手段开展防火灭火人工增雨作业的方案。截至4月10日08:00,北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东、河南、陕西、甘肃、青海、宁夏11省(区、市)共开展飞机增雨作业27架次约82 h,地面增雨作业1176次,联合人工增雨作业影响面积约68.2万 km2,在自然降水和人工增雨的共同作用下,作业影响区域内普降小到中雨,有效改善土壤墒情,缓解了北方地区的气象旱情,华北、西北地区森林火险等级明显降低。

2019年4月10日,为充分发挥在学科、人才、科研等方面的资源优势,更好地服务气象事业和国家战略,气科院与南京信息工程大学在北京签署了合作协议。中国气象局局长刘雅鸣、副局长宇如聪、相关管理司领导,以及合作双方相关处室负责人出席签约仪式。端义宏院长与李北群校长作为双方代表签署了合作协议。签约仪式后,双方围绕落实合作协议,就进一步加强气象高质量人才培养、合作开展核心科技攻关、平台与资源共享等方面展开深入研讨。双方表示,将继续加强沟通,充分发挥院、校各自优势,合作共赢,共同推动中国气象事业更好更快发展。

2019年4月12日,“生态气象遥感”论坛(第7期)邀请中科院西双版纳热带植物园张一平研究员做了题为“基于人工控制试验的森林碳氮水对气候变化响应研究”的学术报告。论坛由气科院副院长周广胜研究员主持,来自气科院、国家气候中心、中科院植物研究所和西双版纳热带植物园等单位的专家学者参加了论坛交流。张一平研究员全面介绍了他和研究团队在云南典型森林生态系统开展的通量监测和建立的中国西南-中南半岛跨纬度梯度林冠林相监测网络,以及在热带、亚热带森林碳平衡和土壤温室气体排放特征、变化规律及气候变化响应等方面的研究成果,其中有关老龄森林碳汇效应和种植橡胶林对地区涵养水影响的研究成果备受关注。论坛围绕气候变化背景下生态系统碳氮水交换研究的方法、热点、难点及机遇和挑战等,特别是未来单点观测研究与遥感分析相结合的研究设想进行了交流讨论。会后,在副院长周广胜陪同下张一平研究员前往固城农业试验站进行了观测试验指导。

2019年4月22日,中国科学技术大学地球和空间科学学院赵纯教授访问灾害天气国家重点实验室,并做了题为“气溶胶及其区域天气气候效应数值模拟研究”的特邀报告。报告会由罗亚丽研究员主持,来自国家气象中心、国家气候中心、中科院大气物理研究所和气科院等单位的30余位专家学者和研究生参加了报告会。赵纯教授长期从事区域及全球模式的开发和应用工作,本次报告从如何利用数值模拟的方法来研究区域大气污染及其天气气候过程之间的相互作用出发,详细阐述了WRF-Chen模式在大气污染及气溶胶、辐射、云、雨相互作用方面的应用,并细致讲解了如何利用全球变尺度模式来研究大气中多尺度之间的相互作用。报告结束后,赵纯教授和与会专家、研究生就人为气溶胶对极端降水的影响以及全球变尺度模式中边界场限制的问题进行了深入探讨。

2019年5月,据基本科学指标数据库(ESI)最新数据显示,大气成分研究所何建军副研究员和龚山陵研究员等人于2017年4月在Environmental Pollution发表的学术论文“2014—2015年中国主要城市大气污染特征及其与气象条件的关系“(Air Pollution Characteristics and Their Relation to Meteorological Conditions during 2014−2015 in Major Chinese Cities)入选ESI热点论文和高被引论文。该论文分析了我国主要城市大气污染时空变化特征以及与气象条件的关系,并利用小波分解结合神经网络方法量化了气象条件对我国大气污染变化的贡献。研究结果进一步说明,不利扩散的气象条件是导致我国重污染事件的重要原因之一。ESI是基于SCI和SSCI数据库所收录的全球11000多种学术期刊1000多万篇文献而建立的分析数据库。ESI热点论文是指近2年内发表且在最近2个月内被引用次数在其学科领域中最优秀的0.1%之列的论文。

2019年5月6日,中国气象局直属机关党委(党建办)组织的“青春心向党、建功新时代”气象部门优秀青年(集体)风采展示活动在北京举行。8位优秀气象青年和2位优秀青年集体代表分享了奋斗故事,共同纪念五四运动100周年。气科院灾害天气国家重点实验室副研究员尹金方作为优秀气象青年的一员,讲述了他从接触气象到紧盯“卡脖子”难题,潜心从事模式研发和数值模拟研究,再到深入援疆一线的点滴经历。尹金方潜心科研、建功立业的事迹还被刊登在《中国气象报》上,展示出当代气象科技工作者不辱使命、开拓创新的决心和韧劲。

2019年5月18日,由中国气象局、科学技术部、中国科学技术协会、江苏省政府和中国气象学会联合主办、以“科技强国 气象万千”为主题的2019年气象科技活动周在江苏省南京市开幕。气科院在“气象基础科学研究”展区,突出展示了新中国成立70周年以来所取得的多项重大科研成果;在“气象服务生态文明建设”展区,展示了人工影响天气作业概况和“空中国王”增雨飞机模型。中国气象局局长刘雅鸣、江苏省副省长费高云在端义宏院长的陪同下参观了气科院展区活动现场。灾害天气国家重点实验室李建和中国气象局人工影响天气中心张骁拓为观众讲解,同时科研人员在成果展现场开办气象科普课堂,助力提高公众科学素养。丰富的展示项目吸引了众多参观者的关注,并获得“最受观众喜爱的科技成果展项”荣誉。

2019年5月24日,中国极地研究中心副主任徐韧一行到气科院调研,气科院副院长赵平主持调研座谈会,科技处、人事处、计财处以及青藏高原和极地科学研究所有关负责人参加调研座谈。徐韧副主任表示此次调研旨在了解气科院在大气科学研究和业务工作上的管理机制,特别是激发科研人员工作热情的绩效激励体制,并希望双方能在极地考察工作中继续合作。赵平副院长介绍了气科院的定位、主要研究方向和科技体制改革方向,人事处王灿新和计财处闫丽华处长分别介绍了气科院的发展历史、人事制度改革和财务制度改革进展等情况。高原极地所丁明虎副研究员介绍了气科院在南极昆仑站建立全球大气本底站的设想等工作。

2019年5月24—25日,气科院与南京信息工程大学次季节-季节研究联合中心在北京香山饭店召开了第4届学术研讨会。会议由气科院气候系统研究所主办,祝从文研究员和李天明教授共同主持。周秀骥和吴国雄院士,Bin Wang、钱维宏、何金海、杨修群和吴志伟教授及陈文研究员等专家,围绕位涡理论、MJO的多样性、极端事件、海气相互作用与季节内振荡的关系等方面做了特邀报告。周秀骥院士指出,延伸期预报的研究需要多学科交叉,希望能引入人工智能的新方法以提高预测水平。此外,研讨会安排口头报告26个,与会学者围绕MJO的物理机制及其数值模拟、欧亚地区次季节-季节变化的机理,以及不同外强迫因子引起的次季节-季节气候变化等问题进行了深入研讨。研讨会还为青年学者及研究生搭建了学术交流平台,31名研究生进行了研究成果墙报展示交流。

2019年5月25—26日,由中国极地青年科学家协会(APECS China)主办、中国科学技术大学地球和空间科学学院极地环境与全球变化安徽省重点实验室承办、气科院青藏高原与极地气象科学研究所协办的“第二届中国极地青年论坛”在中国科学技术大学举办。来自承办协办单位、清华大学等40多家科研机构和高校的专家学者和学生200多人参加论坛。论坛开幕式由APECS China副主席、中国科学技术大学教授耿雷主持。APECS China主席、气科院副研究员丁明虎介绍了协会成立的初衷和发展计划。孙松、陈立奇和王亚强研究员以及侯书贵和效存德教授做了特邀报告。论坛设置了大气和海冰物理、大气和冰川化学、遥感技术及应用和海洋化学和生物生态过程4个小组,开展青年教师和学生之间面对面的学术讨论和自由交流。协会自2018年成立以来已经举办多次活动,并且作为国际APECS的会员组织,为国内青年学生争取到了参与MOSAiC Shool和IUGG等国际会议和培训的机会外部资助。

2019年5月31日至6月2日,“气象科技下乡暨科学伴我行——走进内蒙古突泉”活动在中国气象局定点帮扶县内蒙古自治区兴安盟突泉县启动。“气象科技下乡”是中国气象局自2009年以来连续10年开展的公益性品牌科普活动。本次活动由中国气象局、内蒙古自治区政府、科学技术部、农业农村部等单位联合主办,中国气象局副局长宇如聪、内蒙古自治区政府副主席李秉荣出席启动仪式。气科院办公室主任王欣和生态环境与农业气象研究所研究员俄有浩全程参加了活动。针对内蒙古兴安盟农业干旱和农作物种植特点,结合以往相关科研成果,气科院在活动主场馆展示了农业干旱防御措施和玉米、高粱、绿豆等主要特色农作物病虫害防治方法。在活动现场俄有浩研究员为大家详细讲解了农业干旱防御措施和内蒙古兴安盟地区特色农作物主要病虫害的防治方法,受到来宾和参观者的好评。

2019年5—6月,中国气象局人工影响天气中心西北项目办公室组织召开了天山试验区地形云人工增雨(雪)技术研究与应用、陕西渭北果业区防雹技术研究、六盘山地形云人工增雨技术研究、巴彦淖尔防雹技术研究试验和祁连山地形云人工增雨(雪)技术研究的外场试验方案论证会。在新疆天山白杨沟和小渠子、陕西渭北旬邑和淳化、宁夏六盘山泾源和隆德、内蒙古巴彦淖尔的五原和临河以及甘肃民乐等外场作业和试验点,论证会专家组成员实地查看了各试验区地理环境和观测、作业设备布局,听取各项目首席科学家外场试验方案的汇报,并经专家质询和讨论,完成了各外场试验方案的论证工作,提出了下一步工作的意见和建议。上述5省(区)气象局非常重视外场试验方案的论证工作,与会的主管人工影响天气工作的领导及专家表示,将按照专家组意见进一步组织完善实施方案,保障外场试验工作的顺利开展。

2019年6月21日,气科院办公室举办了第1期国际合作交流论坛,副院长高云应邀主持论坛,生态环境与农业气象研究所研究员赵艳霞、大气成分研究所高级工程师程兴宏、气候系统研究所副研究员陈阳和灾害天气国家重点实验室副研究员云宇星做了相关报告。赵艳霞介绍了赴肯尼亚、坦桑尼亚项目合作及与澳大利亚悉尼科技大学和海洋与大气研究所学术交流的情况; 程兴宏分享了在美国国家大气研究中心开展天气预报模式、大气化学模式和气溶胶激光雷达资料同化等方面合作研究的进展;陈阳汇报了对IPCC技术支持情况,以及如何适应国际组织工作和积极寻求合作及交流机会的方法;云宇星介绍了中国东部地区对流可分辨尺度降水模拟研究进展。几位报告者还分享了赴国外访问学习和开展国际合作项目的经验、体会和建议。

2019年6月23日,为配合中国气象局“第三极冰冻圈和生态系统观测站网布局”规划任务的实施,调查青藏高原观测现状,探索未来开展冰冻圈观测布局,青藏高原与极地气象科学研究所启动为期1个月的西藏综合野外考察工作。野外综合考察队由张东启和汤洁研究员、彭浩高级工程师、祁威博士以及中国气象局兰州干旱气象研究所刘伟刚副研究员5人组成。野外综合考察队与西藏林芝市气象局相关专家探讨了观测站点科学布局以及合作发展研究型业务等问题,考察了波密县达兴村和东秋村附近的2处冰川,并利用无人机对冰川周边环境进行现场踏勘,为最终确定冰川观测站点提供详实的资料。随后野外综合考察队还将就第三极冰冻圈观测布局站点、高原野外试验基地和第二次青藏高原科学考察水环境子专题的观测站点进行考察,结合已有的观测站点提出未来综合观测站点布局方案。

2019年6月26日,华为技术有限公司一行4人访问气科院气象资料分析与应用中心,就华为公司在气象人工智能领域的应用、华为公司自主可控产品的研发与应用等与资料中心相关人员进行了交流。气象资料分析与应用中心副主任高梅主持了交流会。华为公司技术人员介绍了华为云EI及ARM架构系列产品,对ARM架构与x86架构的差异进行了对比分析,给出了使用ARM架构CPU运算气象模式的测试结果。此外,还就华为公司与中国气象局正在开展的合作创新研究,以及华为公司在大数据分析、高性能计算、人工智能等方面的产品和解决方案与参会人员进行了交流。这次交流为双方今后在气象人工智能、深度学习、神经网络等方面开展合作奠定了基础。

2019年6月26—28日,中国气象局云雾物理环境重点开放实验室和人工影响天气机载大气探测实验室在北京召开机载探测设备研发以及数据处理研讨会。来自美国、德国的知名专家学者及国内人工影响天气业务和科研单位及高校的专家学者120多人参加了研讨会,中国气象局人工影响天气中心副主任王晓辉致开幕词,云雾物理环境重点开放实验室副主任楼小凤研究员主持了开幕式。中外专家学者主要针对3个主题展开了学术讨论和交流。在气溶胶-云-降水内外场试验设计主题,学者们阐述了如何根据科学问题或假设提出试验目标,并根据目标制定合理可行的观测方案。同时,分享了通过内外场试验取得的最新成果。在现有机载云微物理探测设备的数据处理方法专题,学者们重点介绍了机载云微物理探测设备的工作原理、探测误差处理方法和未来算法的发展情况。在新型云物理探测设备的研发专题,学者们主要介绍了目前在研设备的原理和工作进展。

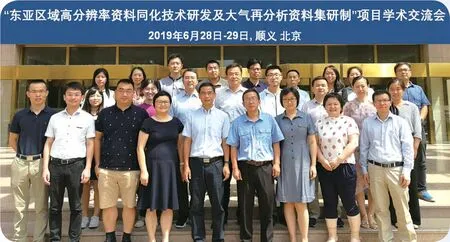

2019年6月28—29日,国家重点研发计划重点专项项目“东亚区域高分辨率资料同化技术研发及大气再分析资料集研制”在北京召开学术交流会,项目负责人灾害天气国家重点实验室主任梁旭东研究员主持了会议。项目各课题骨干及相关参研人员围绕各研究任务的前期进展与下一步研发计划进行了深入的交流研讨。项目特邀美国犹他大学蒲朝霞教授介绍了卫星资料同化应用的最新进展。项目执行1年来,各课题组均取得了明显进展,已经完成了10年观测资料的收集整理,初步建立了再分析系统并完成2年再分析试验资料的建设。在模式系统优化和同化技术改进研究方面取得了阶段性成果。围绕2019年底的项目中期目标,各课题组梳理了重点研发任务,并就各课题之间的协作机制进行了深入讨论。

2019年7月3日,气科院党委“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习(扩大)会暨读书班迎来一场别开生面的专题报告,邀请周秀骥院士以“新时代科技工作者的责任和使命”为题,回溯气象科技事业的发展历程。气科院领导班子成员、党委常委、全体处级干部及科技工作者聆听了报告,院党委副书记、纪委书记李慧主持报告会。周秀骥从少年立志、结缘大气科学、为气象事业不懈拼搏、展望未来4个方面,回望他走过的科研之路。他指出,我们每个人回报社会的远远不及社会给予的多,能够用我们所掌握的科技手段和知识为气象事业贡献力量,这是我们的荣耀,气象科技工作者要牢记使命,从气象事业发展的需求出发,排除畏难情绪,将科学研究作为自己追求的目标,以实际行动回报社会。周秀骥院士的精彩报告,赢得了到场的科技工作者的热烈掌声。

2019年7月10日,中国气象局副局长于新文一行来到气科院,围绕局党组“不忘初心、牢记使命”主题教育专题进行调研,聚焦全面深化气象部门改革新情况新问题,调研指导气科院改革工作。中国气象局法规司副司长周韶雄、机关服务中心主任邓北胜、副主任林天高,以及气科院院长端义宏、副院长赵平和高云等参加调研座谈会。于新文副局长一行听取了气科院改革进展和研究生培养工作汇报。他充分肯定了气科院扩大自主权试点工作,希望通过试点,激发全院科研业务人员的积极性,支撑一流科研院所建设。针对目前气科院面临的研究生宿舍紧缺、办公大楼设施修缮等问题,于新文副局长表示将提供大力支持和保障。调研座谈中,于新文副局长就中国气象局业务技术体制改革工作征求了气科院的意见和建议。

2019年7月11日,“生态气象遥感”论坛(第9期)邀请南京信息工程大学国际教育学院院长、WMO南京区域培训中心常务副主任马廷淮教授、南京信息工程大学滨江学院前院长申双和教授、广东省气象局专业技术总师杜尧东研究员做报告,气科院副院长周广胜研究员主持论坛。马廷淮教授介绍了WMO南京区域培训中心总体情况以及正在推进的专业与课程建设、导师库建设和生源优化等举措。申双和教授系统介绍了光合作用模拟的大叶模型和双叶模型的理论基础、关键参数,以案例比较讨论了2种模型的模拟效果和可操作性。杜尧东研究员分析了气象指数保险的运作机理和国际实践现状,重点介绍了广东省气候中心在洪涝(强降水)和台风巨灾保险指数方面的工作,并探讨了气象指数保险的发展机遇。会后,3位专家在周广胜研究员等的陪同下参观考察了固城农业试验站,就固城站的基地建设、试验设计和合作发展等进行了交流。

2019年7月12日,为满足科研人员实际需求,提升数据应用水平和使用效率,气科院科技处邀请国家气象信息中心有关专家举行了气象数据资料服务及应用培训会。培训会由气科院副院长高云主持,国家气象信息中心副主任曾沁和资料服务室、气象数据研究室、系统工程室相关专家,以及气科院60余名科研人员参加了培训和研讨。国家气象信息中心专家们从如何定制气象数据、气象数据产品介绍、如何使用气象大数据云平台等方面,详细讲解了现有气象数据产品分类、产品概况,科研人员如何检索、下载和定制气象数据产品,以及面向科研支撑的气象大数据云平台能力现状和用户支撑技术细节。随后信息中心专家与气科院科研人员就如何更好地使用气象资料进行了座谈。此次培训和交流增进了双方在气象数据产品和服务方式、数据服务中的科研需求等的了解和认识,也将促进双方在数据服务与应用方面的合作。

2019年7月9—17日,在加拿大蒙特利尔召开的国际大地测量与地球物理学联合会(IUGG)第27届大会上,气科院青藏高原与极地气象科学研究所丁明虎副研究员当选为国际冰冻圈科学协会(IACS)副主席,任期2019—2023年。IACS是IUGG 8个一级协会之一,成立于2007年,是IUGG历史上最近80年来唯一新增的协会,其前身是国际雪冰科学委员会(ICSI)。IACS下设5个工作组:积雪和雪冰、冰川和冰盖、海/湖/河冰、冰冻圈-大气圈-气候、行星冰冻圈系统。丁明虎副研究员长期从事极地冰冻圈和气象科学研究,还担任国际北极科学委员会(IASC)大气专家委员会成员和中国极地青年科学家协会(APECS China)主席;2次获得“全国优秀青年气象科技工作者”称号,2017年5月获人力资源与社会保障部和国家海洋局联合颁发的“中国极地考察先进个人”称号,2018年获“施雅风青年科学家奖”。

2019年7月31日,气科院和中国气象局广州热带海洋气象研究所2019年度野外雷电综合观测试验顺利结束。开始于5月18日的综合观测试验成功触发闪电39次,引雷成功率达到70%,触发闪电的直接或间接测量在数据量上取得明显突破,数据质量和多参量数据同步效率也进一步提高。2019年雷电研究团队专门设计的引雷试验方舱建设完成并投入使用,为外场试验的顺利实施奠定了坚实基础。围绕国家重点研发计划专项“雷暴云起放电过程和雷击效应研究”和气科院重点项目“华南季风/台风强降水协同观测试验”中的关键科学问题,雷电研究团队进一步优化了试验方案,完善了观测手段。特别是将电流直接测量的数据精度提高到亚安级,实现了远近距离相结合的闪电光学综合观测,开展了基于无人机的空中电场探测,进一步丰富并完善三维闪电精细化定位的手段和技术,强化对高建筑物雷击过程全方位的探测能力。

2019年8月6—8日,为了提升人工增雨及防雹作业效果检验技术水平,由中国气象局云雾物理环境重点开放实验室主办、福建省气象科学研究所(福建省人工影响天气中心)承办的2019年“人工影响天气综合效果检验研讨会”在福建省平潭召开。来自中国气象局、中科院、南京大学等多个单位以及全国人工影响天气业务单位的专家学者、业务骨干参加了研讨。中国气象局人工影响天气中心主任李集明主持开幕式。王守荣、雷恒池等7位专家做了水循环、云降水物理等研究方向的特邀报告,福建、新疆等省(区)人工影响天气业务骨干介绍了人工影响天气效果检验工作进展与成果。与会人员针对报告进行了交流讨论。

2019年8月13日,香港城市大学博士生导师、香港城市大学深圳研究院研究员、中国区域可持续性发展专业委员会副主任张晓玲博士应邀访问气候系统研究所,做了主题为“气候经济时代的可持续城镇化:空间、规模和治理”(Sustainable Urbanization in the Climate-Economy Era: Space,Scale and Governance)的报告。报告会由翟盘茂研究员主持,来自气科院、国家气候中心、国家气象信息中心等多家单位的研究员和学生参加了会议。张晓玲博士结合全球气候变化下二氧化碳排放、城市人口面积变化等背景,介绍了在新气候经济学视角下的可持续城镇化发展,深度剖析了大数据发展背景下可持续发展科学,展示了区域可持续发展与转型、气候变化与可持续城镇化、低碳/智慧/生态城市创新与发展等国际前沿问题的最新研究成果。

2019年8月16日,气科院组织召开“不忘初心、牢记使命”主题教育优秀青年报告会,邀请国家杰出青年科学基金获得者大气成分研究所所长车慧正研究员和灾害天气国家重点实验室副主任吕伟涛研究员就如何静下心来做好科研、如何做好科研团队建设等进行报告交流。院党委副书记、纪委书记李慧主持会议,院领导端义宏和王春乙、全院45岁以下青年职工及部分研究生100多人参加了报告会。车慧正分享了自己从初涉大气化学领域,到不断探索研究最终实现多项突破的科研经历。他指出,科学研究中存在很大的不可预测性,要有坚忍不拔的毅力,瞄准科技前沿任务一步一个脚印踏踏实实努力。以共同的目标和追求凝聚人,通过开展野外科学试验在艰苦的环境中锻炼人,以丰硕的成果鼓舞人,以温馨和谐的氛围温暖人,作为灾害天气国家重点实验室雷电团队的负责人,吕伟涛回顾了一支年轻的科研团队的成长之路。

2019年8月19日,国家重点研发计划专项项目“青藏高原云-降水飞机观测试验”启动会在青海西宁召开。项目承担者中国气象局人工影响天气中心、青海省和黑龙江省人工影响天气办公室的相关专家学者参加了启动会。该项目旨在利用国家级高性能飞机观测平台开展地-空联合的、重点关注云及降水的协同观测试验。将在第三次青藏高原外场试验经验的基础上,开展配合青藏高原区域地基探测站的飞机观测试验,设计并完善配合地-星相互协同的飞机观测方案,以获取青藏高原或周边目标区气溶胶、云降水的宏微观结构及时空变化特征,这对青藏高原云-降水机理的研究有着十分重要的意义。启动会同时拉开了2019年青藏高原飞机探测试验的序幕,8月21日和22日项目组完成了2架次高原探测飞行,为高原云降水研究提供了宝贵的云微物理观测资料;22日和23日还分别针对西北人工影响天气工程研究试验祁连山和六盘山外场观测进行了飞机观测试验。完成了首次翻越祁连山的飞行探测。

2019年9月2日,气科院举办中国第36次南极考察队气象考察培训班,来自湖北和黑龙江省气象局、国家海洋环境预报中心、气科院的候选队员及气科院青藏高原与极地气象科学研究所部分青年职工参加了培训。开幕式由高原极地所副所长丁明虎主持,副院长赵平、科技处副处长王轩以及第34次、第36次南极气象考察队员等参加开幕式。卞林根研究员向考察队员系统介绍了中国极地气象考察和研究的历史及现状,陈传振、李鑫和张金龙总结了第34次南极考察队在长城站和中山站大气成分和常规气象观测工作,分析了在考察工作中遇到的问题和解决办法,并提出未来工作需要改进的地方。考察队员在随后的2周内将全面学习极地地面气象观测业务、天气预报、大气化学观测、地基探测等内容,为极地考察做好技能储备。

2019年9月27日,南京信息工程大学刘玉宝教授应邀访问人工智能气象应用研究所,并做了学术报告。刘玉宝教授介绍了其研究团队四维资料同化的研究进展和应用情况,并详细阐述了人工智能在模式参数化、物理过程、集合预报等方面的作用,展望了人工智能作为数值模式组件的未来研究方向。报告会由王亚强所长主持。刘玉宝研究员长期从事云和天气数值模拟研究、模式研发和运用,对中小尺度天气、云和降水物理、大气边界层和地表地面层物理、大气湍流和各类强天气现象的模拟,特别是对中小尺度大气资料同化及业务应用有深入研究,在人工智能气象应用方面也有多年的研究经验。

2019年10月8日,南京气象科技创新研究院成立大会暨发展研讨会在江苏省南京市召开,江苏省副省长费高云、中国气象局副局长宇如聪出席成立大会。南京气象科技创新研究院是由中国气象局、江苏省政府和南京市政府联合建设的科研型事业机构,该机构将按照国际水准、国家站位和江苏特色的总体定位,重点开展气象核心技术攻关、重大气象应用技术研发和产业化应用等工作,为国家生态文明建设和防灾减灾救灾等重大部署提供科技支撑。根据合作协议,中国气象局、江苏省政府和南京市政府共同推动创新研究院建设发展,将其建设成为学科特色明显、研究队伍精干、运行管理高效、体制机制创新的现代研究机构,构建气象科技研发中心和气象智能装备产业孵化基地。

2019年10月22日,中国第36次南极科学考察队部分队员从上海乘“雪龙号”出发,气科院派出考察队员朱孔驹和湖北省气象局祝伟随船前往南极中山站,进行为期1年的走航大气成分观测、气象观测和航行气象预报保障工作。除了常规观测任务和仪器维护外,气科院还将在中山站增设LGR-CO/N2O监测仪和太阳光度计,进一步加强中山站观测能力,另外还将开发调试软件,实现中山站数据的自动化采集与部分数据的实时显示。气科院派出的另一位考察队员——黑龙江省气象局罗斌祥同志将于11月底飞往南极长城站,进行为期1年的长城站气象观测工作。

2019年10月23日,气候与气候变化研究所召开了2019/2020年我国冬季气候预测研讨会,研究所领导班子成员和相关科研人员参加了此次会议。研讨会上,刘伯奇副研究员代表研究所次季节-季节(S2S)团队总结了2019年汛期气候预测工作的经验和不足,并介绍了次季节-季节团队自主研发的“气科院统计预测自动化系统”的相关改进。改进后的预测系统能够进一步提高对我国冬季气温和降水异常的预测能力。基于该预测系统,次季节-季节团队提出了2019/2020年冬季我国北方和长江中下游地区降水异常偏多和全国整体异常偏暖的预测结果,并从多方面分析了预测结果的可靠性,为国家防灾减灾提供及时可靠的预测意见。

2019年10月23—25日,由贵州省气象局、中国气象局人工影响天气中心、成都信息工程大学联合主办的“中国•冰雹论坛”在贵州省威宁市召开。中国气象局应急减灾与公共服务司副司长赵志强、贵州省气象局副局长刘曙光、中国气象局人工影响天气中心副主任王晓辉等领导,以及来自各省(直辖市、自治区)人工影响天气部门和高校的专家学者参加了会议。6位人工影响天气专家做了特邀报告。会议围绕冰雹微物理观测与研究、冰雹云数值模拟、人工防雹催化技术、人工防雹效益评估、冰雹防控外场科学试验等方面展开研讨,与会专家针对目前防雹的精准作业、科学作业、关键技术、综合探测等工作提出了宝贵建议。会议代表还参观了贵州省冰雹防控技术外场试验基地并进行了现场交流。

2019年10月31日,应同济大学软件工程学院副院长穆斌教授邀请,气科院院长端义宏、人工智能气象应用研究所所长王亚强和副所长高梅、灾害天气国家重点实验室副主任徐晶等一行赴该院进行访问和交流。端义宏院长介绍了气科院的总体情况,并表达了对人工智能气象应用方向进行深入合作的愿望。王亚强介绍了人工智能气象应用研究所的现状和未来发展计划。徐晶介绍了利用机器学习方法进行台风强度预报的探索工作。同济大学穆斌教授团队通过4个学术报告介绍了近些年在人工智能与气象科学结合方面的研究工作,包括在多种天气数值模式的优化计算和利用人工智能在台风,厄尔尼诺南方涛动,大西洋涛动方面的应用研究等。双方就未来在人工智能气象应用领域的合作进行了深入探讨。

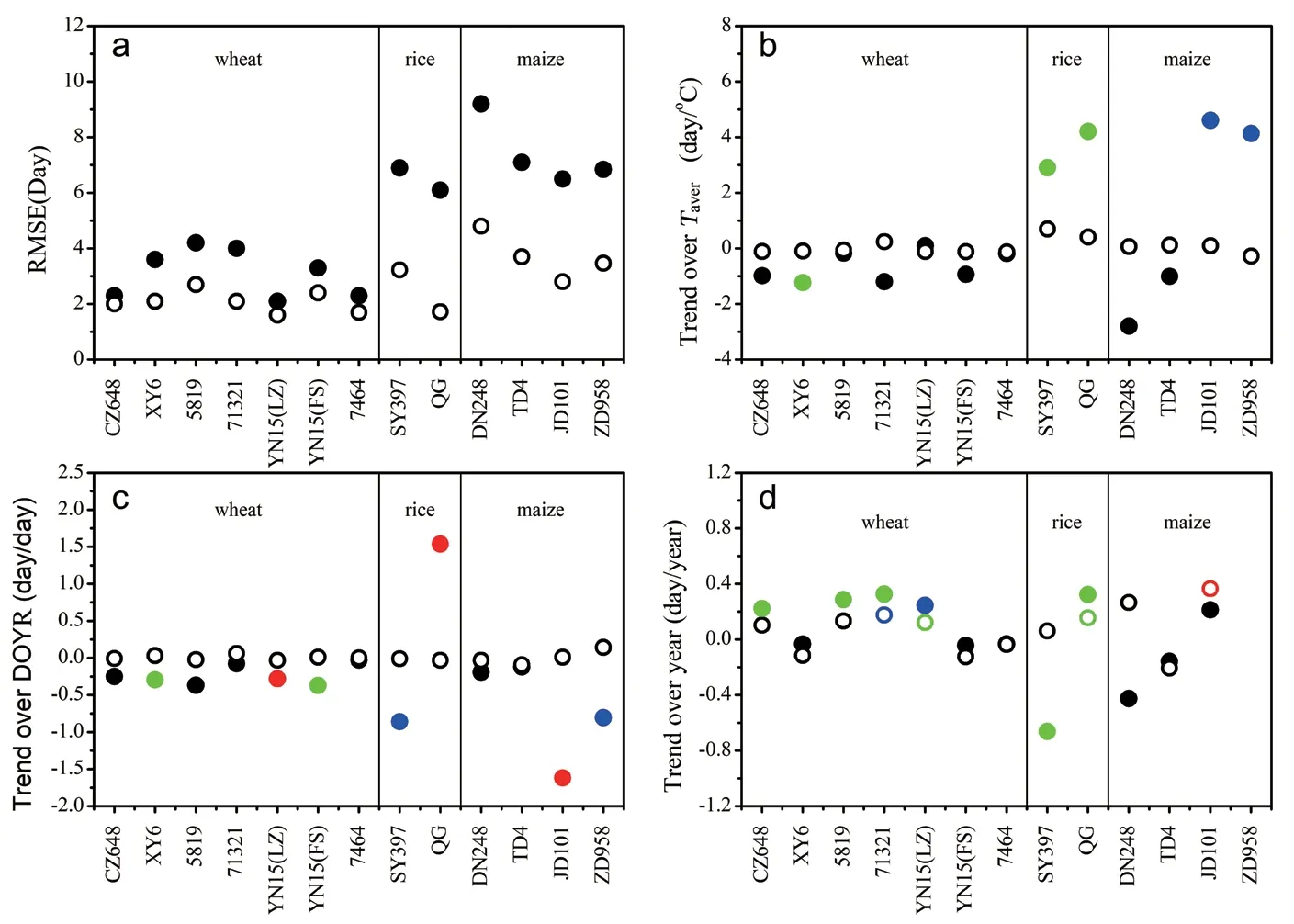

基于可变温度响应函数和3个主流物候模型模拟成熟期的误差

2019年10月,由邬定荣、王培娟、杨建莹、姜朝阳和霍治国等人共同完成的“利用可变温度响应函数提高发育期模拟精度”(Use of a Plastic Temperature Response Function Reduces Simulation Error of Crop Maturity Date by Half)论文在国际著名期刊Agricultural and Forest Meteorology上发表。邬定荣等研究发现,现有主流发育模式只考虑了作物对环境因子的响应机制而缺少对适应机制的描述,是导致发育期模拟存在系统偏差的主要原因之一,因而提出了一套基于演化论的耦合响应与适应机制的作物发育模式。基于多组数据的检验表明,模式对农作物开花期的解释率由0.30提高到0.51,对成熟期的解释率由0.25提高到0.54。与主流模式相比,该模式对开花期和成熟期的模拟误差分别降低20%和50%。该发育模式可与作物模型结合,提高气候变化背景下作物产量评估的可靠性。此外,该发育模式还具有参数少、参数化过程简单和系统偏差小等特点,适合业务推广应用。

2019年11月7日,财政部预算评审中心气象探测费项目评估工作组专家一行4人在中国气象局计划财务司相关人员陪同下,以科研业务与气象探测业务的相关性为主题,对气科院气象探测费项目支出绩效进行现场调研并进行座谈。座谈会由气科院副院长周广胜主持,气科院计财处工作人员及相关项目负责人参加了会议。周广胜副院长详细介绍了气科院气象探测费项目整体支出绩效、科研探测体系建设、野外试验台站建设、南北极观测及灾害天气探测等工作。评估工作组与参会人员进行了座谈,详细了解了科研业务与气象探测的关联,并表示此次调研对于了解中国气象局科研工作与气象探测业务的相关性大有裨益,有利于科研单位的业务项目预算的合理安排。

2019年11月8日,人工智能气象应用研究所举办Python语言相关知识讲座,所长王亚强研究员做了题为“Python与科学计算简介”的报告。Python语言已经成为科学计算和人工智能领域的主要计算机语言,国际气象界也在大力推广Python语言进行气象数据分析和绘图工作。王亚强介绍了Python语言的特点和主要语法,并着重介绍了Numpy、Scipy、Matplotlib和Pandas等Python常用的科学计算和绘图库,以及Scikit-learn、TensorFlow、PyTorch、Keras等Python常用的机器学习和深度学习库,最后还进行了简单的代码演示以加深大家对Python的理解。讲座吸引了大量科研人员和研究生参加。

2019年11月8日,中国海洋大学海洋与大气学院海洋气象系傅刚教授应邀访问灾害天气国家重点实验室,并做了题为“北半球2个盆地的爆发性气旋和3种高空位涡型”(Explosive Cyclones over Two Basins in Northern Hemisphere and Three Shapes of Upper-Level Potential Vorticity)的报告。会议由彭新东研究员主持,来自灾害天气国家重点实验室以及其他单位的学者和研究生参加了报告会。傅刚教授着重阐述了爆发性气旋的概念和问题、太平洋和大西洋爆发性气旋发展过程以及至灾情况等研究成果,经过完善并重新定义爆发性气旋,发现爆发性气旋出现的密集区主要在北大西洋和北太平洋西侧海面,在不同阶段具有3种形状的PV结构。上述成果对研究高纬度灾害性天气具有重要意义。

2019年11月12日,清华大学地球系统科学系博士生导师卢麾副教授应邀访问生态与农业气象研究所,并做了题为“卫星遥感-被动微波土壤水分反演及其产品应用”的学术报告。卢麾副教授主要从事陆表水循环的观测与模拟、陆面模型及陆面数据同化系统开发,以及全球变化背景下的生态水文研究。报告从土壤水分对天气预报重要性入手,结合日本宇航机构(JAXA)的AMSR-E/AMSR2土壤水分反演算法的开发过程,介绍了被动微波反演土壤水分的算法机理以及在干旱识别、陆气交互作用研究中的相关应用。报告会由房世波研究员主持,来自气科院、中科院地理所、国家气象中心、清华大学等科研业务单位和高校的专家学者及研究生参与了学术交流。

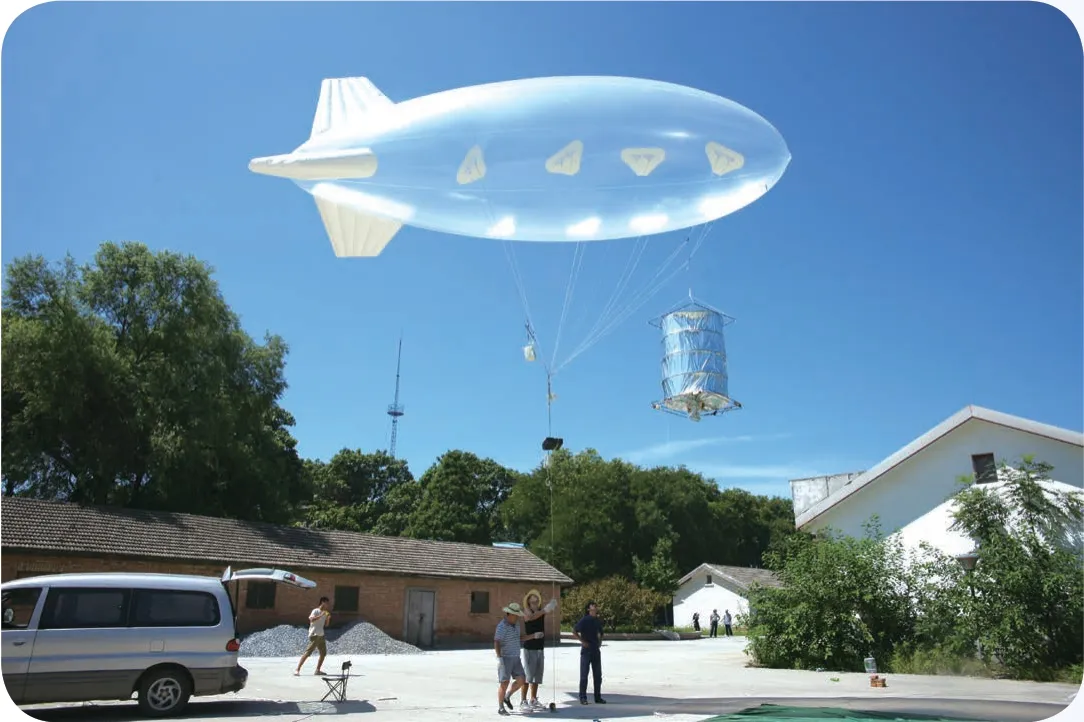

2019年11—12月,中国气象局人工影响天气中心在庐山开展了为期1个月的气溶胶-云雾-降水综合观测试验。试验依托气科院庐山云雾试验站,同时联合中科院大气物理研究所、庐山气象局等单位,以及国家自然基金项目“不同气候背景条件下气溶胶对云雾滴谱特征影响机制的观测研究”和气科院重点项目“庐山云雾站的建设和云雾降水特征的外场观测”共同组织开展。试验期间,首次基于庐山交通索道开展了气溶胶梯度观测,完成了240~1120 m大气层气溶胶浓度、温度和湿度的连续观测,将对大气边界层的气溶胶直接观测延伸到高空。国内外梯度观测普遍采用建立梯度观测塔、系留气艇及无人机等观测方式实现,观测成本较高。交通索道作为一种新型梯度探测手段,具有测量高度高、载重量大、速度平稳和低成本等优点,此类型的边界层移动观测在国内尚属首次。

2019年11月21日,由气科院联合国家气象信息中心、内蒙古自治区气象台等单位共同研发的“区域高分辨率数值预报检验评估系统(V1.0)”通过了中国气象局预报与网络司组织的业务准入评审,11月29日预报司正式下发准业务运行通知(气预函〔2019〕54号),确定该系统自2019年12月2日起投入准业务运行。该系统根据区域高分辨率模式特点和业务应用及业务管理需求,构建了能够较为全面、合理反映区域模式预报性能的检验指标体系,研发了科学、客观、定量的检验评估方法;基于气象大数据云平台,实现了区域高分辨率数值预报检验评估系统从数据获取、算法调度运行、产品生成与入库到产品实时展示的业务流程。该系统已于2019年4月起部署于国家气象信息中心气象大数据云平台开展试验运行,自业务试验运行以来运行稳定,检验结果通过国家气象业务内网实现全国共享。系统的准业务运行标志着气科院在模式评估方面深度融入气象业务体系,发挥了气象科技支撑业务服务的中坚力量。

2019年入秋以来,我国南方地区持续高温少雨,气象干旱迅速发展,其中湖北、湖南、江西3省平均气温为1961年以来同期最高,湖北、江西降水量为1961年以来同期最少,部分地区火险等级达到3级,严重影响农业生产和植被生态。为做好抗旱减灾工作,11月5日起,中国气象局人工影响天气中心组织安徽、江苏、江西、福建、湖北、湖南、广东和广西省人工影响天气专家开展人工增雨抗旱专题会商2次,发布增雨作业过程预报2期,增雨作业条件预报5期,为各省提供增雨作业指导建议。11月17—18日大部分旱区出现小到中雨降水,在一定程度上缓解了旱情。

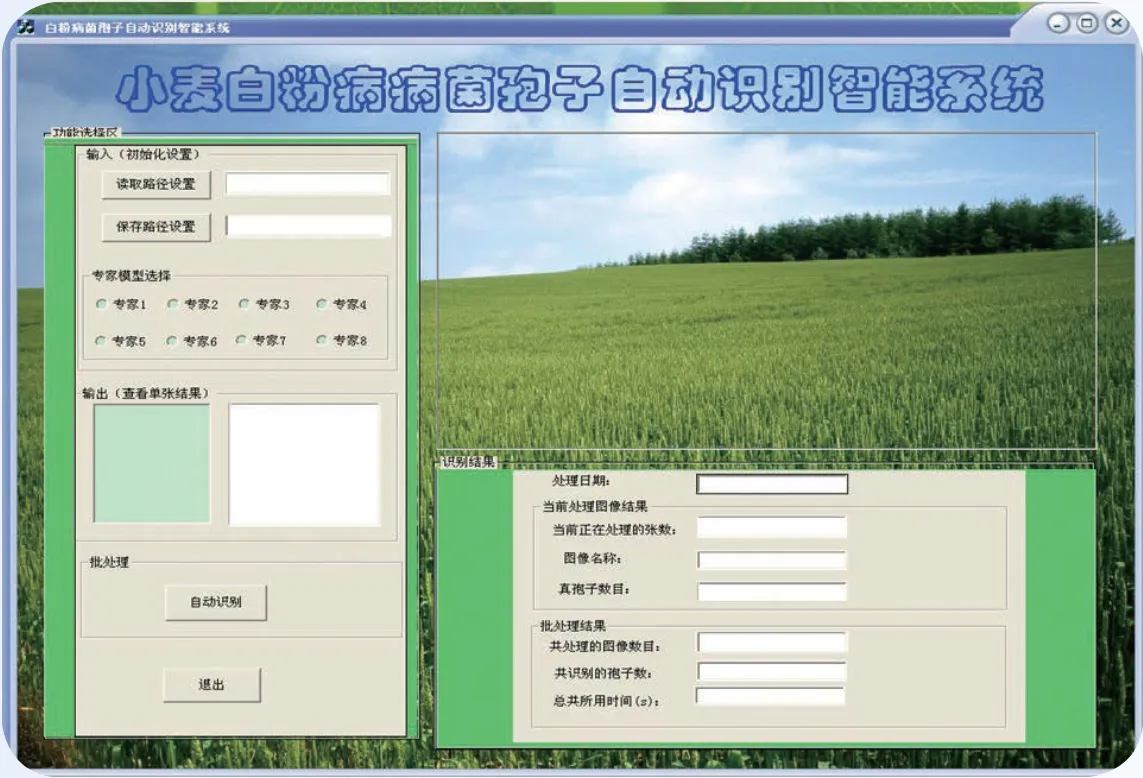

2019年12月1日,为期3年的公益性行业(气象)科研专项项目“农作物病虫害发生气象条件监测、预警和评价技术”通过由中国气象局科技与气候变化司组织的专家组验收。该项目由气科院霍治国研究员主持,联合全国农业技术推广服务中心、广东省农业气象中心、河南省气象科学研究所等单位共同完成。项目针对全国农作物重大病虫害开展了田间观测与大田调查、田间小气候观测、稻飞虱室内外养虫网室试验、小麦白粉病病菌孢子自动识别与自动计数等试验研究;创建了病虫害发生的气候背景指示、气象等级指标体系,提出了病虫害灾变气象条件动态识别方法,建立了病虫害发生气象等级监测预警、预测预报与影响评价技术体系、省级气象服务业务平台系统,揭示了气候变化对病虫害灾变的影响及其规律。该项目取得软件著作权7项,发表学术论文38篇,参编专著3部。项目成果已在广东、河北等6个省的省市县3级植物保护和气象部门业务与生产防控工作中应用推广。

2019年12月3日,在中国工程院2019年当选院士颁证仪式上,工程院院长李晓红为气科院博士生导师张小曳研究员发了院士证书。张小曳院士1995年获得南京大学理学博士学位,1998年获得国家杰出青年科学基金,2004年入选“新世纪百千万人才工程”国家级第1层次人选,2013年入选中国气象局科技领军人才。张小曳院士曾任气科院副院长,现任气科院研究员,兼任国际沙尘暴预警咨询评估系统(SDS-WAS)指导委员会主席、中国气象学会大气成分委员会主任委员。他长期致力于大气成分研究,在亚洲沙尘暴形成机制及数值预报技术、中国大气气溶胶及其气候效应、雾霾联系机制及雾霾数值预报技术等方面取得系统性创新成果。主持建立了中国气象局大气成分观测系统、亚洲沙尘暴数值预报系统、中国雾霾数值预报系统,并得到广泛推广应用。作为首席科学家主持了3项国家重大计划项目;获得国家自然科学二等奖、三等奖各1项、省部级一等奖4项;发表论文361篇、被SCI收录193篇,第一作者编著9部。

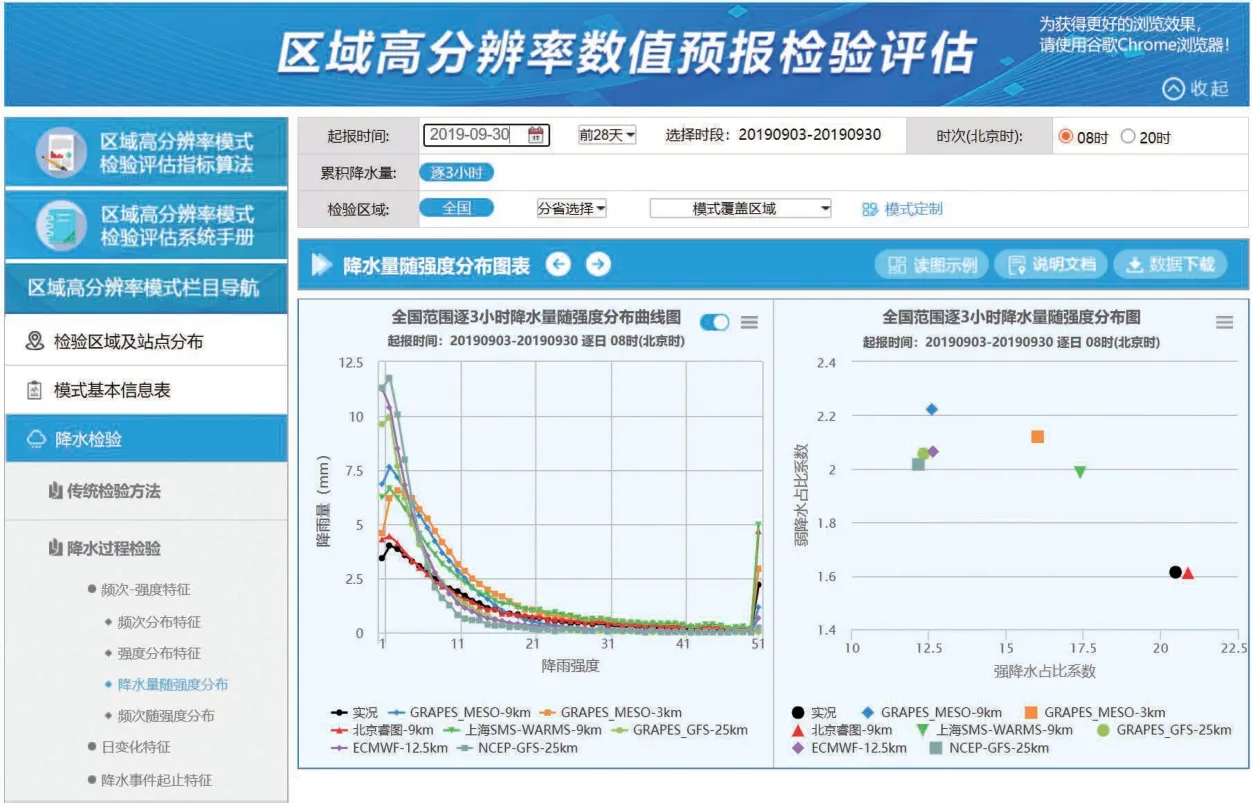

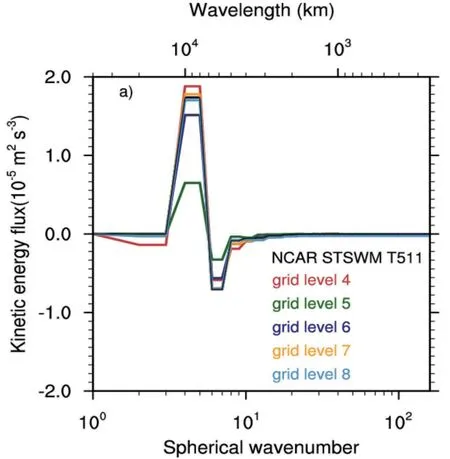

2019年12月3日,国家重点研发计划项目“基于非结构网格的天气—气候一体化模式动力框架研发”召开项目研讨会。该项目2019年总体进展如下:(1)完成了针对球面非结构网格数值算法基础理论推导,设计并开展了理想测试,结合检验算子性能的理想算例测试包,验证了所提出算法满足所需精度。(2)完成了针对并行版本二维正压浅水模型框架的开发和评估测试。(3)完成了初始版本三维干大气动力内核的模式发展、性能评估和敏感性测试。(4)完成了并行版本网格生成器的建立并应用于高分辨率球面网格生成。(5)完成了共性通信函数、分组I/O的部署和性能优化,显著提升了模式大规模计算性能,已成功实现万核规模计算并在万核下实现接近90%的并行效率。

并行版本浅水模式模拟的旋转动能通量在不同分辨率下的结果及其与NCAR-STSWM T511的对比

2019年12月6日,气科院与郑州大学生态气象联合实验室签约暨揭牌仪式在郑州大学举行,气科院副院长周广胜和郑州大学副校长赵明皞签署了合作协议并为联合实验室揭牌。该实验室将联合双方优势,以生态文明建设气象保障服务需求为导向,面向生态气象学科发展的前沿,开展生态气象应用工程创新研究。联合实验室设立生态气象监测预警、数值生态气象模式、生态气象风险管理和生态气象应用工程4个重点研究方向,针对制约生态文明气象保障服务的瓶颈科学问题研究攻关、中试转化,形成可业务应用的有效提高生态气象监测评估预警能力的技术/产品,为生态气象研究成果向业务转化和提升生态文明建设气象保障服务水平提供强有力的科技支撑。同时,培养生态气象理论研究和业务服务的优秀科技人才,将生态气象联合实验室打造成为在该领域内有影响力的研发机构,建设在国内外具有竞争优势的生态气象学科。

2019年12月11日,中国气象局-成都信息工程大学人工影响天气联合研究中心在四川成立,中国气象局副局长余勇出席授牌仪式。联合研究中心旨在合理有效地开发空中水资源,组织管理及开展人工影响天气作业试验,强化人工影响天气科技支撑并加强高层次专业人才培养。联合研究中心将针对云和降水物理过程高时空分辨率实时监测方法、人工影响天气效果评估方法及综合指挥系统等关键技术开展研究,并为中国气象局、地方政府、科研机构和高校在人工影响天气科研、成果转化、技术服务和人才培养等方面提供合作平台。人工影响天气外场试验科学论坛同日举行,10余位相关领域的专家做了专题报告。

2019年12月13日,上海中心气象台首席预报员戴建华一行4人访问灾害天气国家重点实验室,重点针对雷电预警预报技术、雷电预警预报系统运行情况以及中尺度模式检验技术进行了学术交流。在雷电预警预报技术方面,灾害天气国家重点实验室郑栋和姚雯研究员分别介绍了雷暴结构和闪电多维度特征与雷电预警预报方法研究进展、目前雷电预警预报产品的评估情况,上海中心气象台李佰平介绍了现有格点化产品检验评估方法的适用性,以及上海中心气象台自行研发的格点化产品评估系统的最近成果。在中尺度模式检验技术方面,灾害天气国家重点实验室李成伟代表研究团队介绍了高分辨率数值预报模式检验系统的业务化成果和未来发展方向。学术交流后,双方还商讨了未来合作事宜。

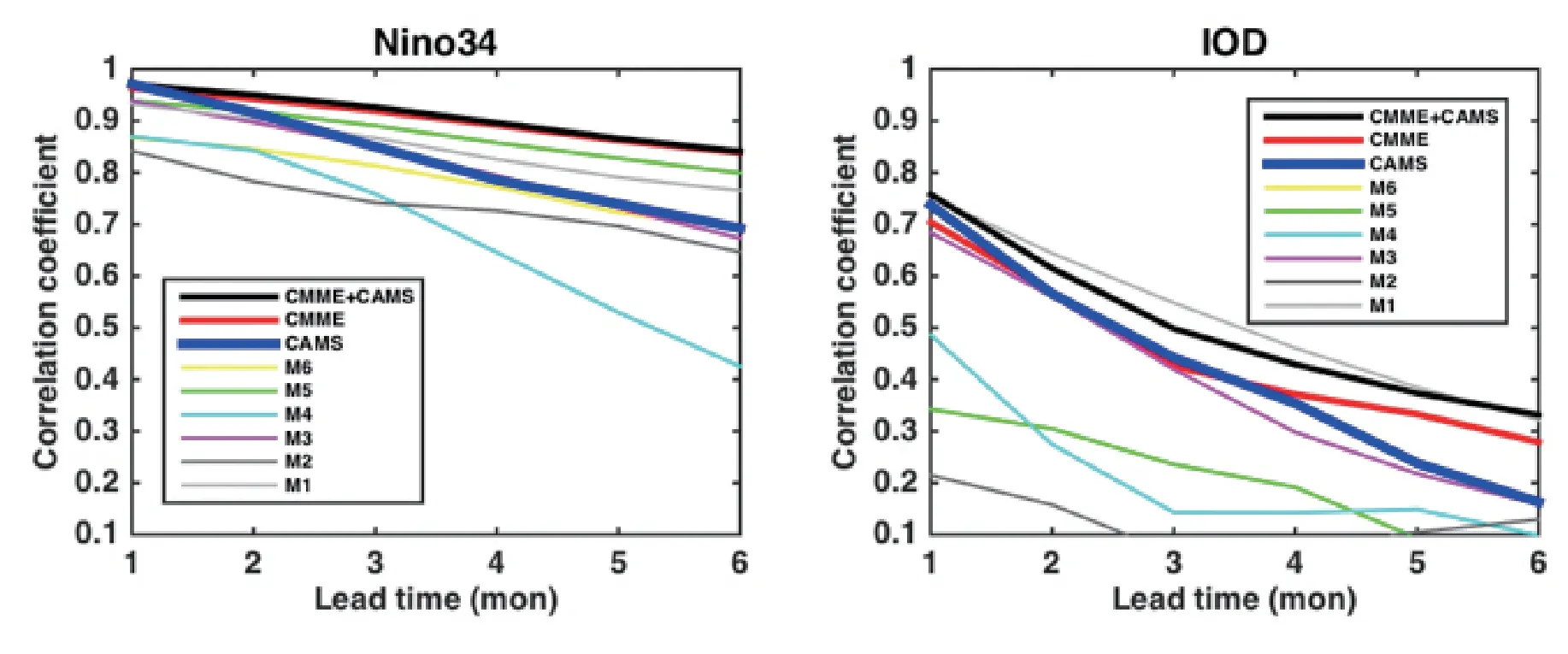

2019年12月15日,气候与气候变化研究所基于CAMS-CSM构建的动力气候预测系统完成系统调试。其中初始场的构建采用Nudging同化技术,分别同化JRA大气再分析资料和GODAS海洋再分析资料。已完成1980—2016年季节预测逐月历史回报试验,每月8个样本预测6个月。将于2020年3月起逐月滚动预测,并将预测结果提交中国多模式集合预测系统。经初步评估发现,与CMMEv1.0其他模式成员进行对比,该模式对于全球几个主要海温模态指数的整体预测性能较好,加入CMMEv1.0后对集合平均预报技巧有正贡献。中高纬和东亚区域主要环流型的预报技巧与其他模式相当,对全球和我国大部分地区气温均有显著预报技巧。

2019年12月24日,联合共建南京气象科技创新研究院座谈会暨合作协议签约仪式在南京举行。会议由江苏省气象局党组书记翟武全主持,气科院院长端义宏、南京大学副校长谈哲敏、中国人民解放军国防科技大学气象海洋学院副院长杨波江,以及上述机构的有关领导和专家代表出席会议和签约仪式。座谈会上,代表们就进一步加强气象高质量人才培养、合作开展核心科技攻关、平台与资源共享、更好地服务气象事业与国家战略等问题进行了深入交流。座谈会后,气科院院长端义宏分别与南京大学大气科学学院院长丁爱军和国防科技大学气象海洋学院副院长杨波江签署了共建南京气象科技创新研究院、开展气象军民融合等合作框架协议。同日,南京气象科技创新研究院第一届学术委员会第一次会议在南京召开。会议由学术委员会主任符淙斌院士主持,来自气象部门、科研院所、知名高校的35位学术委员会委员和特邀专家参加了会议。创新研究院院长傅云飞教授做了创新研究院科技发展规划汇报,与会专家就发展规划进行讨论,共谋创新研究院未来发展大计。

2019年12月25日,由中国气象局人工影响天气中心主任李集明主持的“新增千亿斤粮食工程东北区域人工影响天气能力建设”项目通过中国气象局应急减灾与公共服务司组织的专家组验收。项目完成了由飞机作业能力、区域飞机作业保障中心、人工影响天气作业指挥业务系统、地面人工影响天气作业能力、观测系统、效果检验外场试验区、新装备试验考核共7个系统构成的人工影响天气作业体系的建设任务,该作业体系联调联试投入业务试运行12个月以上,各系统运行稳定。项目建设和业务试运行期间,在东北乃至全国保障粮食安全、抗旱救灾、森林草原防火扑火、生态修复、重大活动保障等方面发挥了显著作用。

2019年12月25日,公益性行业(气象)科研专项项目“华北地区臭氧及其前体物时空变化规律与影响机理及应用”通过中国气象局科技与气候变化司组织的专家组验收。该项目由气科院徐晓斌研究员主持,联合国家卫星气象中心、中国气象局北京城市气象研究所以及多家外部单位共同完成。项目在北京、天津和山西多个站点开展了污染物同步观测,并在华北农村开展了立体强化观测,获得了丰富的观测资料。项目在低对流层污染物垂直分布探测技术方法、华北光化学污染的物理与化学影响因素、华北臭氧长期变化趋势,以及环境气象模式预报系统研发方面取得了新进展。项目研发的区域环境气象模式预报系统(BREMPS v1.0、v2.0和RMAPS-Chem v1.0)通过了业务准入,并在北京、天津、河北、山西、内蒙古气象局以及中国气象局环境气象中心实现了业务应用,在APEC会议等多次重要活动中提供了服务支撑,取得了良好的社会效应。

2019年12月30日,中国气象局人工影响天气中心副研究员苏正军博士参加了由北京科技记者编辑协会、北京地区网站联合辟谣平台主办的“智止流言传播真知”——2019年度十大“科学”流言榜发布会,并针对“人工增雪催化剂含碘化银会影响健康”这一流言做“科学”流言求真主题演讲报告。人工增雪是气象防灾减灾的重要方法和手段,对于缓解旱情、改善空气质量有着积极和重要的作用。但有关人工增雪中使用的碘化银催化剂有害健康的谣言却引发混淆视听的结果。苏正军依据人工增雪的科学理论和试验数据,以专业的视角和通俗的语言,向社会公众普及人工影响天气的重要性和安全性,破除网络流言,提高了公众对流言的辨别力。

2019年气科院取得专利4项:张阳等1项(发明专利);陆天舒等1项(发明专利);王飞等1项(发明专利);李宏宇等1项(实用新型专利)。

2019年气科院取得软件著作权7项:周广胜1项;李成伟1项;程兴宏2项;张正秋1项;王亚强1项;方春刚1项;齐艳军1项。