中国当代金边证券中的“准货币”魅力

2019-08-17卢伯雄

卢伯雄

有一些与人民币等值的金融债券,因为它们与人民币有着密切的属性关系,在钱币收藏圈内被称之为“准货币”,这点对圈子外的收藏者知晓详情的不多。像这种类似人民币的“准货币”,金融业内归类在政府发行的金边债券,而在属性与其他金边债券又有特定性。准货币亦称“准通货”,又叫“亚货币”或近似货币,是一种以货币计值,虽不能直接用于流通但可以随时转换成通货的资产。准货币虽不是真正意义上的货币,但可随时转化为现实的货币,故对货币流通有很大影响,属于金融市场中的一种潜在货币。与之不同的还有在特殊年代或特殊时期,由国家发行与人民币等值的有限票证或债券,只在规定的时间、地域使用或兑换,但不能进入限定外的市场。这类与人民币等值的有限票证或债券,从收藏或投资的角度,它们的艺术美魅力和升值潜力并不亚于人民币。虽然它们的面值属性是与人民币等值,很多人对其的潜在价值和文化底蕴还未认识,就像闺房之中的姑娘尚未出嫁,属于未经炒作的原始品种。如果你想收藏或投资这类准货币,那么就要先弄清它们的范围与定义。

笔者归纳其范围的基本定义如下:一是必须在新中国诞生以后由中国人民银行、财政部、地方政府或授权专业银行发行并由这些部门、单位承兑的票券;二是本身具有法定面值的有价证券;三是必须以人民币计值或最终可与人民币等值兑换的债券;四是按有价证券设计、印刷、发行和管理的债券;五是在全国或限定的地区、商店和指定单位可与人民币等值使用、兑换的。

从总体上划分为“金融票券中的准货币”和“金融债券中的准货币”二大类,而每一类中又有若干品种,现介绍如下:

金融票券中的准货币

1.“江西临时流通券”

1949年5月21日,中國人民解放军解放了江西省会南昌。当时只随军带去少量的第一套人民币,后方印制的人民币难以满足需要。市场上流通的大部分还是银元和铜板,而且当时人民币面额较大,找零不便。为了早日占领货币流通市场,经人民银行总行同意,江西省政府批准,6月30日人民银行江西省分行发行了一组临时流通券,面额为5元、10元和20元三种,属于小额辅币,发行量仅1000万元,并规定在江西省内流通。临时流通券在市面上仅仅流通了四个月,人民银行总行便命令收回。

由于江西临时流通券流通时间短,发行数额少,流通范围窄,回收较为彻底,相应存世量也极少,目前市场价3.5万元左右(图1)

2.“回乡兑取现金券”

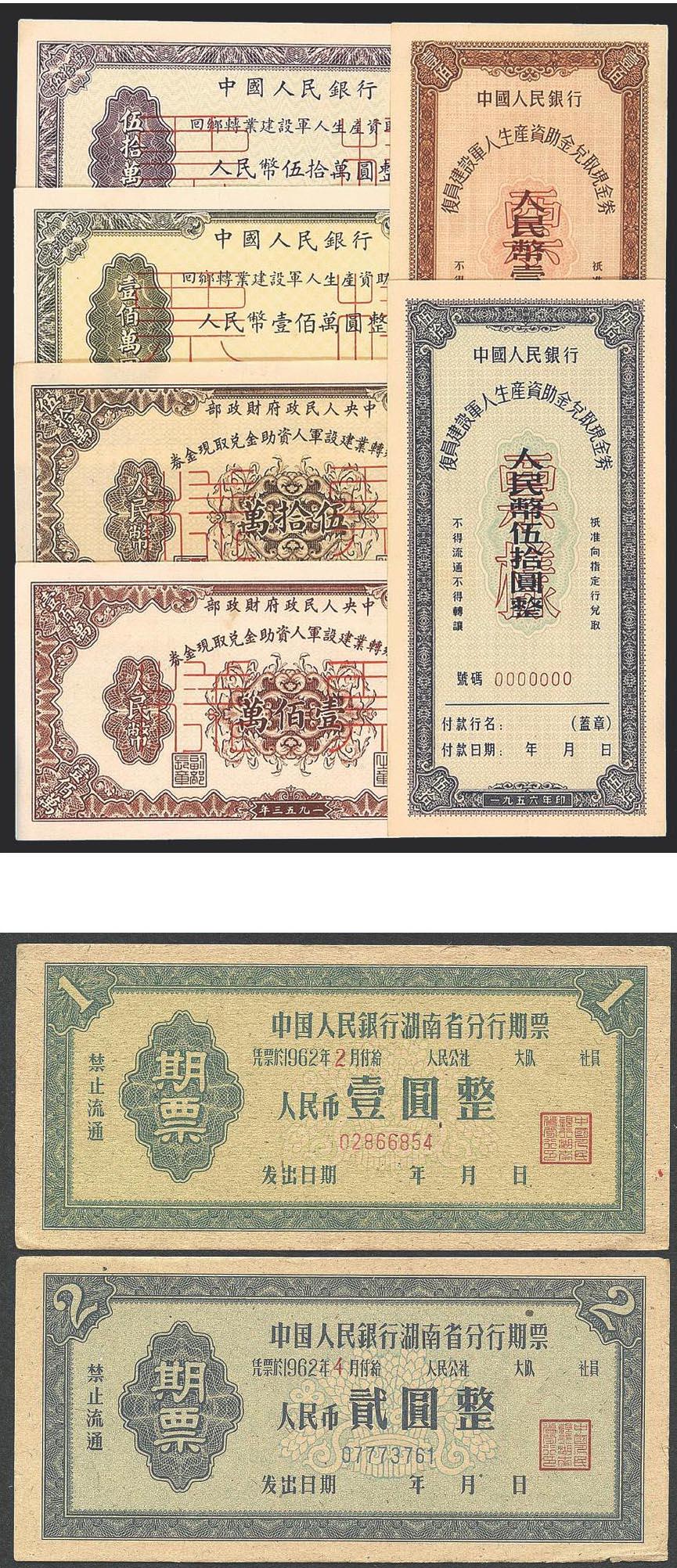

“兑取现金券”是中央人民政府财政部和中国人民银行在20世纪50年代向回乡转业和复员建设军人发行的一种票券。专门用于转业建设和复员建设军人一次性兑取国家拨付的生产资助金。该兑取现金券共发行四次,每次券名均有变化。

第一次是1952年由中央人民政府财政部印制发行。券名为“回乡转业建设军人资助粮兑换现金券”。面额以主粮为单位,共有5、10、50、100、300斤5种。转业军人持此券回原籍人民银行按当时主粮价格兑取现金。兑付期规定至1953年3月31日止。

第二次是1953年,也是由中央人民政府财政部印制发行。券名为“回乡转业建设军人资助金兑取现金证券”。面额以第一套人民币为单位,共有50万元和100万元两种(旧币值折),由转业军人持票回原籍人民银行兑取,兑付期截至1954年3月31日。

第三次是1954年,由中国人民银行印制发行,券名为“回乡转业建设军人生产资助金兑取现金券”,面额以第一套人民币旧币值为单位,共有50万元和100万元两种(合新币值分别为50元、100元),由转业军人持票回原籍人民银行兑取,兑付期截至1955年3月31日。

第四次是1956年(1955年末发行),由中国人民银行印制发行,该券名为“复员转业建设军人生产资助兑取现金券”,面额以第二套人民币为单位,共有50元和100元两种。

这种“回乡兑取现金券”新票几无,回收上交销毁较尽,是金融票券收藏中的罕见品,连已经兑付注销又漏销毁或存档流出的稀世单张价值也在数千元左右,那些在收藏品市场上见到的新票,可以称之全是仿品。

“兑取现金券”有如下特点:一是发行年份跨第一、第二套人民币发行流通期间;二是具有银行本票性质;三是大多数已兑付,未兑的存世量稀少。“兑取现金券”是新中国成立初期特殊政治经济条件下的产物,对研究当时历史具有重要的参考价值和珍藏价值。(图2)

3.“期票”

中国人民银行曾于1961年在全国约23个省份发行过一批期票。面额以1、2、5、10和50元居多,也有个别省份发行过100、200和500元大面额的期票,它与上世纪50年代在全国农村掀起的“人民公社化运动”有关。为了纠正在“运动”中的错误,给当时生产队、社员的财物造成损失作退赔而发行的一种“期票”。

1958年8月,全国农村掀起了成立人民公社运动,在运动中出现了严重的“左倾”错误,导致发生了“一平二调”做法,因人民公社无偿调用生产队和社员个人的生产资料、劳力和其他物资,违反了社会主义经济建设中的等价交换和按劳分配的原则,严重挫伤了农民的积极性。1961年,党中央及时发现并纠正了“一平二调”错误。国家拿出10亿元人民币由银行发行期票,退赔1958年成立人民公社以来平调社队和社员个人的劳力、财物。期票采取记名式直接发给受益生产队和社员个人。原定1961年发行,1962年兑付,期限一年,不计利息,后因国家遭受严重经济困难和自然灾害,经历了“四清”和“文化大革命”运动,直至1969年下半年才全部兑付完毕。

期票是我国经济建设历史中“拨乱反正”的见证物,由于兑付时间长,加之银行收兑后保管、销毁视同现金,因此,它收藏的意义和价值不同凡响(图3)。目前的市场价,视其不同的省份和存世量及品相,未兑票或已兑品的价格各异。

4.“军用代金券”

1965年,美国发动侵略越南的战争,并威胁我国领土。应越南领导人胡志明、黎笋、范文同的请求,我国政府派出部队支援越南人民抗美救国斗争。为了不增加越南人民的负担,入越的部队一切军需由我国供应。为了解决支付之便,保证人民币不带出国境(当时国家有《关于禁止国家货币出入境办法》的法规),中国人民银行受中央军委委托于1965年4月24日印发了“军用代金券”,并按规定发至支援越南部队的干部战土手中。“代金券”限在援越部队的军人服务社使用,禁止在越南市场上流通,共发行了1分、5分、1角、5角、1元、5元6种面额。1970年7月援越的任务完成后,中央命令“军用代金券”全部兑换收回。因发行时间仅3年多,加之使用范围限制,收回时采取军令形式,未兑换的很少,特别是1元、5元的军用代金券更是少见。“军用代金券”是中国人民无私援助越南人民的历史见证,所以具有很高的史料和收藏价值(图4)。

5.“喀喇昆仑工程代金券”

在20世纪60年代末和70年代初,由于中、苏关系恶化,导致印度与巴基斯坦两国关系紧张。为了加强中巴友谊和合作,应对苏联、印度的挑衅和威胁,中国政府决定修建从新疆喀什越过中巴边境的喀喇昆仑山直通巴基斯坦北方的公路。喀喇昆仑工程整条公路共有主桥 4座,小型桥梁70座,涵洞1700个,建设时使用了8000吨炸药,8万吨水泥,运送圠石3000万立方米。根据巴基斯坦官方公布的数字,在喀喇昆仑公路建设的过程中遇难的巴方建设者有500余人,而遇难的中方建设者没有确切数字。在巴基斯坦靠近中国边境的小城吉尔吉特建有北国烈士陵园,埋葬着88名在喀喇昆仑公路建设中遇难的中国工程人员的遗体。当年为了保证中国勘察测量的技术人员和筑路部队官兵的日常需要,经国务院批准,由新疆自治区人民银行印制发行了1组限在该工程范围内使用的“代金券”。“喀喇昆仑工程代金券”1973年5月发行,1979年工程竣工后收回、销毁,前后共使用6年时间。由于此工程是秘密进行,为安全保密需要,工程结束后,该券收回率比较彻底,是可遇不可求的珍稀品种(图5)。

6.“外汇兑换券”

外汇券之所以受到垂青,主要有三方面的原因:一是外汇券具有投资价值。外汇券在我国流通了15年后限期收回,散落在社会上的数量不多,特别是品相较佳的更是凤毛麟角;二是外汇券具有收藏价值。外汇券采用了高质量的水印纸,券面设计精美明快,图案均是祖国的名山大川和名胜古迹,特别是出自郭沫若之手的“中国银行”行名题字,更使票面熠熠生辉;三是外汇券具有历史研究价值,它是在我国改革开放之初特定的政治、经济条件下的产物,在一段时期中对维护和管理我国外汇流通市场具有特殊的历史意义。目前9张外汇券全套(面值316.60元),市场价格7000元左右,其中有一张壹角的火炬水印版市值130元左右(图6)。

金融债券中的准货币

1.“人民胜利折实公债券”

“人民胜利折实公债券”共有1、10、100、和500分4种面额。债券原发行1亿分,实际发行1.48亿分。于1956年11月30日全部清偿完毕。折实公债的发行有着严格的事项,规定不得代替货币进入市场流通,不得向银行抵押、贴现,不准进行债券的买卖,从而保证了公债的发行不会扩大货币流通量(图7),且又保证了市场物价的相对稳定。

由于“折实公债券”发行年代至今已过花甲,当时发行量不大且面向窄,加之是以实物来还本还息,因此深受购买者的欢迎,一般债券到期后基本上都按时兑付。因此存世量比较少,特别是高面值壹佰分和伍佰分的就更为少见,这是因为折实公债的发行,不仅有强硬的规定事项,而且对大面额有特定的发行对像,只对大中型的工商业单位,由于是公共资产到期后基本上都兑现了,而私人购买的小面额,多为各种原因留下来的也只是壹分,很少有拾分。多年前曾在香港某场拍卖会场上,一张壹佰分的落槌价折合人民币达260万元。

2.“国家经济建设公债券”

国家经济建设公债于1968年全部兑付完毕。因建设公债券发行是在物资较为匮乏,处在人民整体生活水平不高的年代,到期兑付比较多,留存在社会上的数量不大(图8-1)。因物以稀为贵,甲年一项1954年(旧币面值)到1958年的五年全套样本,在某拍卖公司的起拍价15万元(图8-2),一张1957年的50元带完整息票未兑付的新票市值也不低(图8-3)。连当时的一张小小宣传单,由于存世很少也值100元左右(图8-4)。

3.“地方经济建设公债券”

1958年4月2日,中共中央做出了《关于发行地方经济建设公债的决定》,决定从1959年起,停止发行全国性的国家经济建设公债,各省、市、自治区在确有必要时,可以发行地方经济建设公债,作为各地筹集资金的一种辅助手段。同时对地方公债发行的办法、原则作了规定,发行地方公债须报中央审批,严格控制地方政府随意发行。同年5月29日,国务院做出决定,重申中央决定精神,关于公债的利率、偿还期等具体问题进行了明确规定。据统计,在此期间发行地方公债的有黑龙江、吉林、四川、福建、江西、安徽等六个省份,发行时间前后仅为三年。地方公债印制精美,图案代表性强,发行的范围、数量有限,具有很高的鉴赏、收藏和研究价值(图9)。

4.“国库券”

十一届三中全会及改革开放以来,国家认识到国债对经济建设的作用,开始了又一次大规模发行国债时期。从1981年开始发行实物国库券到1997年止,前后共17年,发行了8个品种,约2878亿元。

国库券能受到收藏爱好者的青睐,主要原因有:一是国库券集中反映了我国改革开放和经济建设的成就,可以说是一部缩微的现代中国经济建设发展史;二是国库券是由政府发行的“金边债券”,其信誉度与人民币相当,是继人民币、外币兑换券等之后钱币收藏中的一个较大门类;三是国库券的品种繁多,设计精美,内容丰富,券面设计包括了我国的工业、农业、交通运输、国防建设、军用题材、民用建筑、风景名胜等各个方面;四是国库券到期兑付率高,存世量不大,尤其是高面值的更是极难寻觅。(图10)

5.“国家建设债券”

建设债券发行时间短,数量不大,加之兑付较为彻底,特别是1987年对个人发行只有5亿元,回收率极高,而未兑付进入到收藏品市场的市值均在面值的10-20倍以上。(图11)

6.“保值公债券”

1988年我國经济面临着严峻的通货膨胀,为稳定货币中央出台了治理经济环境,整顿经济秩序,全面深化改革的方针。为进一步调整经济结构,筹集经济建设所需资金,国务院决定于1989年发行保值公债券。1988年10月18日,人民银行、财政部等六家单位根据国务院通知精神,联合制定并下发了《关于1989年保值公债发行工作若干具体问题的规定》。保值公债计划发行120亿元,因采用浮动利率并同时加保值贴补率,因此很受投资者欢迎,实际发行126.11亿元,发行期三年,发行对象为城乡职工、居民,各种基金会、保险公司、条件较好的流通领域公司等。债券面额为:20、50、100、500元四种。

保值公债设计格调一致,票面中间印有反映经济建设的图案、说明文字和财政部章。整套债券颜色搭配合理、协调,具有很高的艺术欣赏和收藏价值,目前全套的市场价近万元。

收藏的文化经济价值

自中华人民共和国成立以来,与货币有同等属性的实物类票券,包括国家和地方发行的,不完全统计约有近400种。收藏或投资这些票券,哪些将会成为收藏的热门或增值较好的品种?这就要遵循于因人而异的四要:一要根据票券的本身价值,二要视存世量及个人兴趣,三要看自身的经济实力,四要决定投资运作的周期。

目前收藏品市场上的早期债券品种和军用票证等,因物稀价高且有假货,新手不宜参入。像外汇券、国库券、国家建设债券和保值公债等已逾期的债券类,目前在市场上还是容易见到。另外,还有部分国家建设债券虽然还在兑付期内,但是作为过去发行的实物型债券,已经退出历史舞台10余年了,续后的现代债券都进入了电子凭证或无纸化的代码户头。随着时间的推移,实物型票券存世量将会逐年减少,由于这些都是属于国家和地方政府发行的早中期的各类法定票券品种,它们是我国经济建设发展史中的一个时期见证物,在当时国民整体收入水平不高的年代,发行的这些债券绝大多数都到期进行了偿还兑付,其中作为收藏留着纪念或遗忘未兑的是少之又少,从收藏角度来说具有物以稀为贵、风险小的潜力。

近年来,在“准货币”收藏领域,大多数比较熟悉的国库券,由于有亲身认购过的经历,把它们作为一种新的藏品进行收藏或投资,属于一种国字号的通硬货被集藏界称之为藏苑新秀,因为收藏国库券具有三个方面的优势:

一是设计新颖丰富。国库券设计风格独特,制作质量上乘,突出了艺术性和实用性的和谐与统一。1981年至1982年,国库券采用的是大幅横版设计,票面四周边框为封闭式花饰,“中华人民共和国国库券”采用繁体汉字印制,庄重严肃,背面印制了当年的“国库券条例”。1983年至1984年,国库券设计版式发生了重大变化,除图案花饰仍保留边框封闭式形式外,全部改为竖版印制,票幅也有所缩小,背面取消了“国库券条例”的内容,代之以花符花饰,给人以变化清新之美感。1985年后,国库券又全部改为横版印制,票幅尺寸规格统一,图案色彩更加艳丽,整体设计更加大胆开放,背面印制也变化多端,有的印上了记息的月条格,有的印上“可作证券转让,不得作货币流通”的提示语。1991年后,国库券票面面值不断增大,版式设计也突破了原有封闭式花饰花符的设计老框框,进一步体现了改革开放、解放思想的设计理念。

二是文化底蕴厚重。其图景包括:矿山采掘、石油勘探、机械制造、航空航天、体育场馆、交通运输、农林水利、风景名胜等,涵盖了国家重点建设的方方面面,使人自豪,催人奋进。国库券全部采用雕版多色套印技术印制,雕工刻制精细、手法娴熟、线条清晰、点线均匀到位,表现力、穿透力和感染力都极强,而这些作品绝大部分是出于名家之手。其中,1995年发行的图案为“布达拉宫”千元面值的国库券,把布达拉宫建筑的宏伟气势、景观层次和细部描绘都表现得淋漓尽致,极具艺术欣赏价值,绝对属于国库券中之精品,完全可与人民币的雕印水平相媲美。目前,这枚千元面值的国库券精品在钱币交易市场里的开价竟高达人民币1.1万元以上。

三是量稀质优市值好。国库券独特的设计风格和精良的雕版印刷足以使人产生强烈的收藏欲望。国库券图案精美、用纸考究、存世稀少、时代特色鲜明,在新中國的票证发展史上占有重要的一席,具有极高的欣赏价值和收藏价值。

中国当代金边债券中的“准货币”收藏之所以能吸引人,并成为一道独特的文化风景线,除了国泰民安的背景环境外,其中自有内涵独到的乐趣,在细细品味之中,便可使人仿佛穿越了时空,遨游于岁月长河融初心与欣赏于一体,既能寄托情感,又能投资增值,这就是当代金边债券中的“准货币”收藏的魅力。