农村持久多维贫困测量与分析

2019-08-15程晓宇陈志钢张莉

程晓宇 陈志钢 张莉

摘要 中国的精准扶贫已经进入深度贫困的脱贫攻坚阶段。尽管学界尚未明确给出深度贫困的定义,但学界研究的持久贫困与当前政策所关注的深度贫困具有相同内涵,研究农村持久贫困问题,有助于理解深度贫困并为减贫政策的制定提供科学依据。本文利用贵州省普定县三个行政村2004—2017年整村调研所形成的5期面板数据,从多维视角出发,考察农村持久贫困的规模、分布及成因。具体地,首先采用AF多维贫困测量法构建多维贫困指标体系,测算农村家庭在健康、教育、居住条件和资产四个维度的持久多维贫困发生率。其次,为考察不同维度的贫困状况,对持久多维贫困指数进行分解分析。此外,进一步实证分析农村持久多维贫困的致贫原因。研究发现:①农村持久多维贫困发生率为28.62%,意味着在农村近三分之一的家庭经历着持久贫困。②健康状况差是持久多维贫困的主要方面。健康维度对持久多维贫困指数的总体贡献率为31.3%,且健康维度未表现出明显的改善趋势,健康维度内的慢性病指标甚至表现出恶化的趋势。③劳动力缺乏以及由此造成的养老负担重已经成为持久贫困的重要致贫原因。本研究有着如下政策启示:①在帮扶群体上,需更加关注非深度贫困地区的深度贫困问题。②在帮扶维度上,需重视改善深度贫困人口的健康状况。③在具体帮扶措施上,需充分考虑深度贫困家庭的劳动力缺乏状况。具体地,在需要投入要素的帮扶措施中,探索除劳动力投入外的其他投入机制。同时,需提高农村的医疗、养老等保障水平与服务水平,充分发挥社会保障兜底的减贫作用。

关键词 深度贫困;持久多维贫困;致贫原因

中图分类号 F323.8文献标识码 A文章编号 1002-2104(2019)07-0140-09[WTHZ]DOI:10.12062/cpre.20190302

中国反贫困事业成绩斐然,但深度贫困的脱贫攻坚任务依然严峻。仅2000—2010年10 a间,中国农村绝对贫困人口减少6 734万,贫困发生率降低7.4个百分点。2013年习近平提出“精准扶贫”思想,“十三五”规划进一步强调了要“精准扶贫、精准脱贫”,中国全面进入精准扶贫阶段。目前,精准扶贫进展顺利,2013—2017年共减少贫困人口6 853万。尽管如此,截至2017年底,根据现行年人均纯收入2 300元(2010年价格水平)的农村贫困标准,中国农村仍有3 046万贫困人口。这些贫困人口大多居住在自然条件差、经济基础薄弱、贫困程度深的地区,深度贫困地区成为脱贫攻坚的重中之重。习近平在2017年6月23日主持召开“深度贫困地区脱贫攻坚座谈会”,强调了深度贫困脱贫的紧迫性和重要性。这也标志着中国的精准扶贫进入深度贫困脱贫攻坚的新阶段[1]。

“深度贫困”主要在政策文件中出现,在学术中较少被提及,但学术界所讨论的“持久贫困”与政策所关注的“深度贫困”有着相同的内涵。学术界将在一定时期内一直经历着贫困的状态称为持久贫困,相应地在一定时期内只有部分时间经历贫困的状态称为暂时贫困[2]。从关注区域来看,持久贫困与深度贫困关注的区域相同。目前,政策所提的深度贫困地区主要是指连片深度贫困地区,包括西藏和四省藏区、南疆四地州、四川凉山、云南怒江、甘肃临夏等地区,以及贫困发生率高于18%的贫困县和贫困发生率高于20%的贫困村。这些区域贫困发生率高、贫困持续时间长,这也正是持久贫困所关注的区域[1]。从关注的群体来看,扶贫政策重点关注三类群体:五保贫困人口、因病致贫人口、贫困老人。这些人群也是那些长期处于最底层的群体,正是学术界所讨论的持久贫困群体。

研究农村的持久贫困问题,有助于为深度贫困减贫政策的制定提供科学依据。消除深度贫困、打赢脱贫攻坚战,需对农村持久贫困进行全面分析。首先,需准确测量出持久贫困的规模和分布。不同于一般贫困,持久贫困具有长期性与复杂性,表现在教育、健康、住房等多个方面[3],传统的收入、消费测量方法易于波动,在测算持久贫困时适应性变差,而多维贫困指标衡量了人们实际享受到的福利,不易随着收入或支出的变化而波动,能更真实地反映持久贫困状况。同时,持久贫困的致贫原因复杂,需要准确把握。已有研究大多从全国层面测算了持久多维贫困状况,但农村贫困的规模、特征甚至致贫原因与城镇都存在着较大差异。据此,本文从多维视角出发,着眼于贫困地区农村,探讨农村持久贫困的规模、分布和原因。

本文数据来源于国际食物政策研究所(IFPRI)、中国农业科学院和贵州大学联合开展的“公共政策与农村贫困”项目。该项目对贵州省普定县的3个行政村的800多户进行了基于问卷的普查。从2004年开始,到2017年共进行了4轮重访调研,形成了5期面板数据。本文利用这一数据,探讨了贫困地区农村持久贫困问题,分析了持久多维贫困的规模与分布及其致贫原因。

1 文献综述

有关持久贫困的研究,大致可以分为两类:一是对持久贫困的测算;二是对持久贫困的原因分析。

在有关测算持久贫困的研究中,一是以收入、支出等货币性测量方式进行测算。Jalan和Ravallion[4]研究中国农村1985—1990年间的以支出衡量的持久贫困与暂时贫困时,发现大约有40%的贫困家庭为暂时贫困家庭。Gustafsson和Ding[5]研究中国农村2000—2002年的收入贫困状况时,将暂时贫困家庭定义为三年中仅有一年经历贫困的家庭,发现暂时贫困家庭的占比超过了50%。Jalan和Ravallion[6]采用中国农村住户调研(RHS)1985—1990年的面板数据研究中国广东、广西、贵州和云南的持久贫困与暂时贫困状况,发现四省的暂时贫困对总贫困的贡献率分别为84.21%、56.63%、42.80%、48.97%。章元等[7]采用中国5省1995—2005年的家庭面板数据,以消费来衡量贫困,发现持久贫困在总贫困中的比重远高于暂时贫困,认为中国的持久贫困问题更为严重。二是以可行能力来测算持久贫困。Sen在1999年提出“可行能力贫困”理论,可行能力是指一个人选择有理由珍视的生活的实质自由[8]。依据可行能力理论,Alkire和Foster[9]提出了测度多维贫困的Alkire and Foster方法(简称AF法),并基于AF法构建了多维贫困指数。AF法拥有贫困指数的众多优点,如匿名性、人口独立性、单调性以及分配敏感性[10],因此得到了广泛应用。随着AF法的推廣,研究者们开始研究中国的多维贫困,并逐渐将时间维度纳入其中。郭熙保和周强[11]利用中国健康与营养调查(CHNS)2000—2011年的数据,测算了全国及分城乡的持久多维贫困状况。周强和张全红[12]利用CHNS 2000—2011年9个省的数据,测算全国的持久多维贫困状况,并着重探讨教育对持久多维贫困的影响。葛岩等[13]同样利用CHNS 2000—2011年的数据,重点关注儿童的持久多维贫困,发现儿童持久多维贫困发生率高达49.55%。

(4)资产。主要考察了耐用消费品、交通工具。对贫困山区的家庭来说,公共交通十分不便,因此拥有至少一种交通工具对他们自由出行非常重要,同时,拥有至少一种交通工具也会提高农村家庭市场参与的积极性。耐用消费品直接反应了家庭的生活质量,根据贵州贫困地区的情况,主要考察了电视机、洗衣机、冰箱和取暖设备的拥有情况。

2.3 持久贫困分类

持久贫困有着不同的定义与分类方法。一是依据消费的波动情况,Jalan和Ravallion[4]以贫困线以下的消费波动情况来定义暂时贫困和持久贫困。二是依据经历贫困的时间长短,Ravallion[2]的定义:持久贫困人口是指那些在一定时期内一直经历着贫困的人,暂时贫困则是指在一段时间只有部分时间经历贫困的人。Gaiha和Deolalikar[20]将一个家庭在所观测的9年中至少有5年被识别为贫困户,定义为持久贫困户。Hulme和Shepherd[21]进一步对持久贫困进行了定义,他们将贫困划分为五种:一直贫困、经常贫困、波动贫困、偶尔贫困和从不贫困,前两种加总为持久贫困,第三和第四种加总为暂时贫困,最后一种为非贫困。

综合以上内容,本文将贫困家庭划分为三种类型:“非贫困”家庭是指在所观测的5年中,都没有经历贫困的家庭;“暂时贫困”家庭是指在所观测的5年中任意1年或2年经历了贫困的家庭;“持久贫困”家庭则是指在所观测的5年中至少3年经历贫困的家庭(见表3)。

2.4 AF法

AF法主要包括贫困识别和贫困加总两部分。①贫困识别。记X=[xij]为n×d维矩阵,元素xij表示个体i在j指标上的取值;令zj(zj>0)代表个体在第j个指标上的剥夺临界值,行向量z代表特定临界值。定义剥夺矩阵g0=[g0ij],若xij 在使用AF法时,确定权重的方法有两种:一是根据专家意见,通过专家打分法等方式确定每个指标及相应的权重;二是参考国际标准,如采用UNDP发布的多维贫困指数。Decancq和Lugo[22]从理论上将设置权重的方法分为三类:基于数据的方法、规范性的方法、混合的方法,规范性方法依赖于价值判断,包括等权重法、基于价格赋权法、专家意见法。给每个维度赋予不同的权重反映了不同维度的相对重要性。但不同维度、不同指标的相对重要性在不同环境中存在差异,为了防止出现偏误,本文采用大部分研究所采用的等权重方法[11,23-27]。 3 持久多维贫困测量结果分析 3.1 持久多维贫困发生率 临界值k表示当家庭被剥夺的维度数大于k时,家庭为多维贫困,否则为非多维贫困。显然,临界值k越大,代表家庭被剥夺的维度数越多,这样的家庭会相对少一些,多维贫困的发生率较低。k=0.25时多维贫困的发生率与多维贫困指数明显高于k=0.5的情况,但整体的趋势保持一致。本文选择k=0.5,即4个维度中有至少2个维度贫困,为多维贫困。 从表4看出,2004年以来,中国农村的多维贫困状况得到大幅度改善,多维贫困发生率从47.7%降到16.8%。对比已有的研究,郭君平等[26]采用2015年城镇住户抽样调查的1 692户农民工数据,计算出的农民工的多维贫困(k=0.5)发生率为4.6%,但他的研究针对的是农民工群体;对比杨龙和汪三贵[27]的研究,他们采用2010年的中国农村贫困监测农户数据所计算出的多维贫困(6个维度中的3个维度,相当于k=0.5)发生率为26.6%,本文的计算结果与他们的研究结果较为一致。表明本文的计算结果与针对农村地区的多维贫困有关研究的计算结果较为一致。进一步将本文计算结果与张玉梅和陈志钢[28]采用相同数据(不包含2017年数据)计算的收入贫困、支出贫困结果进行对比,整体贫困趋势保持一致。 表5汇报了农村持久贫困状况。从表5来看,28.62%的家庭为持久贫困家庭,40.46%的家庭为暂时贫困家庭。尽管看起来暂时贫困的家庭更多,但持久贫困显然是更令人痛苦的[5],这一比重在全部样本家庭中高达28.62%,即将近三分之一的家庭为持久贫困户。从经历贫困的期数来看,30.92%的家庭从未经历过多维贫困,40.46%的家庭在5期中的1~2期经历了贫困,28.62%的家庭在5期中有3期及以上经历了贫困,其中,1.32%的家庭连续5期经历贫困。这意味着大部分家庭深陷于贫困。相较于郭熙保和周强[11]计算的长期多维贫困发生率(k=0.3)为41.1%,本文的计算结果略低。可能的原因是本文数据最新的年份为2017年,而2011年以来中国农村贫困状况已经有了大幅度的改善。

3.2 持久贫困的维度分布

将各年的多维贫困指数按照健康、教育、居住条件、资产四个维度进行分解,分解出每个维度对多维贫困的贡献率,见表6。

健康维度是构成持久多维贫困指数的主要维度,总体贡献率达到了31.3%。2004—2017年,健康维度每年的贡献率均较高,且没有明显改善。可能的原因之一是贫困家庭的其他维度得到改善,相对地使得健康维度贡献率上升;可能的原因之二是健康维度确实出现恶化,因而对总体贫困的贡献率较高。进一步分析健康维度发现,慢性病指标的贡献率呈现出逐年增加的趋势,意味着持久贫困家庭的慢性病状况正在恶化。教育维度也是持久贫困的主要维度。子女失学率指标的贡献率较小,这得益于贵州省政府近年来在控制辍学率方面的努力。根据贵州省教育厅数据显示,2011年普定县的辍学率高达10.33%,此后,贵州省大力推广职业教育,辍学率大幅度下降,根据普定县2017年统计公报,2017年普定县小学辍学率下降到0.01%,初中辍学率也仅为0.58%。但教育维度中,受教育年限指标的贡献率较高。居住条件维度对持久多维贫困指数的贡献率最低,表明农村贫困家庭的住房安全、饮水安全问题基本得到解决。此外,资产维度的贡献率没有表现出明显的改善,耐用消费品对持久贫困的贡献率表现出明显的下降趋势,但交通工具的改善幅度不大,贫困家

3.3 稳健性检验

考虑到根据贫困持续时间所定义的持久贫困可能造成计算结果不够稳健,本文进一步采用Alkire等[29]引入时间维度的多维贫困测算方法,计算持久多维贫困指数,结果见表7。从计算结果来看,当选用时间临界值t=3(t/T=3/5,即5期中至少3期经历贫困)时,持久贫困发生率为28.6%,与表5的计算结果一致,表明本文的测算方法可靠、计算结果较为稳健。

4 持久贫困致贫原因分析

4.1 持久贫困户的特征

持久贫困的致贫原因较为复杂,为清楚阐述,本文对追踪访问到的304户的农户特征进行描述分析,并对持久贫困家庭与非持久贫困家庭之间的特征差异进行t检验,结果见表8。

持久贫困家庭的一个显著特征是缺乏劳动力。从统计结果来看,持久贫困家庭的勞动力数量较少,平均每户仅1.543个劳动力,与非持久贫困家庭的劳动力数量有显著差异。由于劳动力数量少,持久贫困家庭也面临着更重的赡养负担,统计结果也显示出持久贫困家庭的平均老人数量显著多于非持久贫困家庭。劳动力数量少对家庭的非农生产经营、农业生产经营都造成了影响。由于劳动力数量少,持久贫困家庭也无法通过外出就业摆脱贫困,从统计结果来看,持久贫困家庭的外出务工人数显著少于其他家庭。持久贫困家庭所拥有的资源禀赋更少。在贫困农村,耕地无疑是非常重要的资源。从统计结果来看,持久贫困家庭户均耕地面积2.084×667 m2,远低于非持久贫困家庭。持久贫困家庭中有社会关系家庭的比重较低,仅10.2%的家庭有社会关系。持久贫困家庭中受到自然灾害冲击的家庭比重更高。40.9%持久贫困家庭受到了自然灾害冲击,而在非持久贫困家庭中,这一比重为37.8%。

4.2 模型、变量选取、定义及描述统计

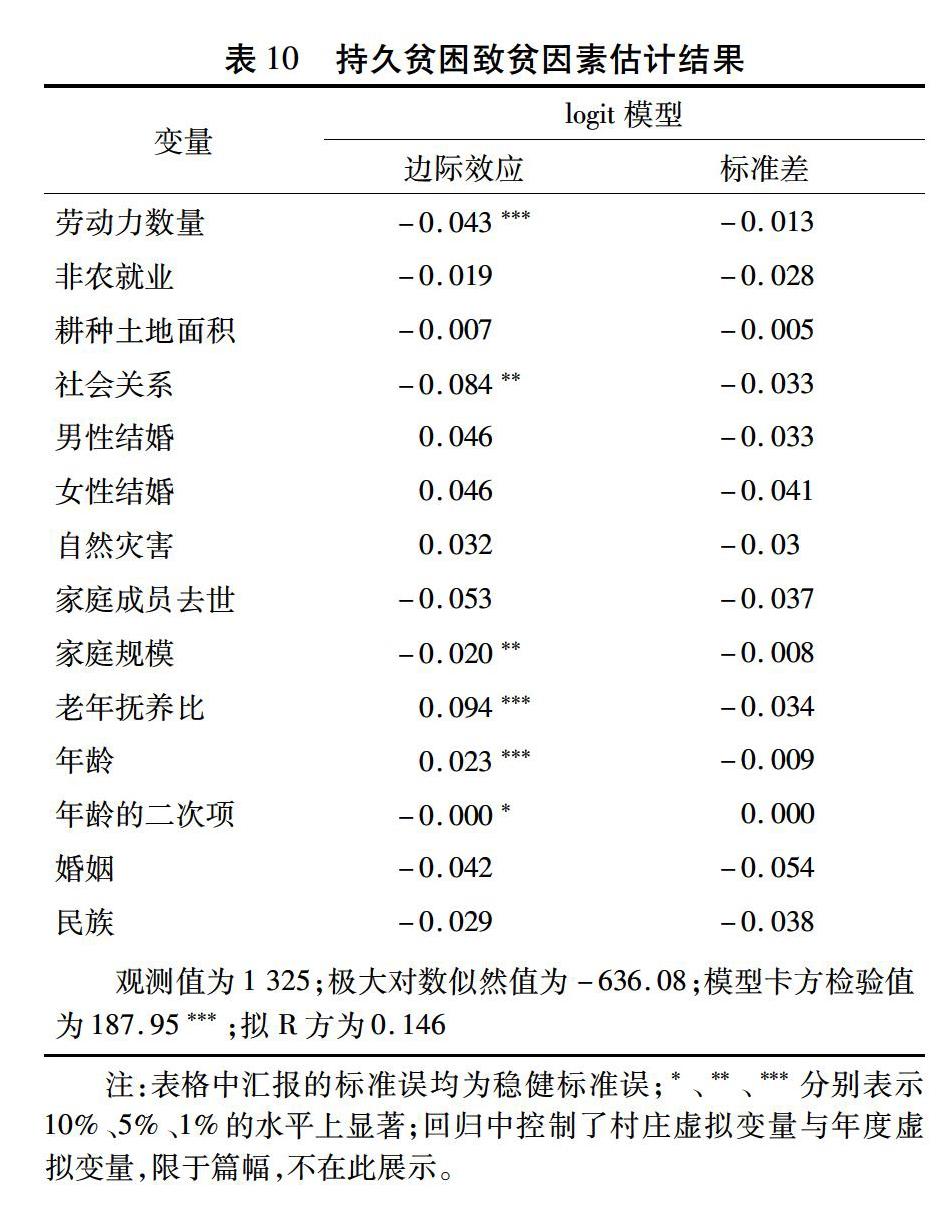

采用计量回归模型进一步考察持久贫困致贫原因。被解释变量为家庭“是否为持久贫困户,是=1,否=0”(详细分类方法及统计结果见表5)。自变量及其描述统计见表9。选取家庭的人力资本、物质资本、社会资本、冲击、家庭特征方面的变量。人力资本方面,选取家庭的劳动力数量和非农就业。物质资本方面,选取家庭的耕种土地面积。社会资本方面选取社会关系变量,社会关系是指该家庭“是否有亲戚朋友在政府部门任职”,该变量反映了家庭所拥有的社会资本。家庭经历的冲击变量包括:男性结婚、女性结婚、家庭成员去世以及自然灾害,均为虚拟变量。农户的家庭特征包括家庭规模、老年抚养比以及户主的年龄、婚姻、民族。本文所采用的数据为5期面板数据,但回归模型的被解释变量为5期数据的综合结果,故实证时采用基于混合数据的logit模型。

4.3 估计结果及分析

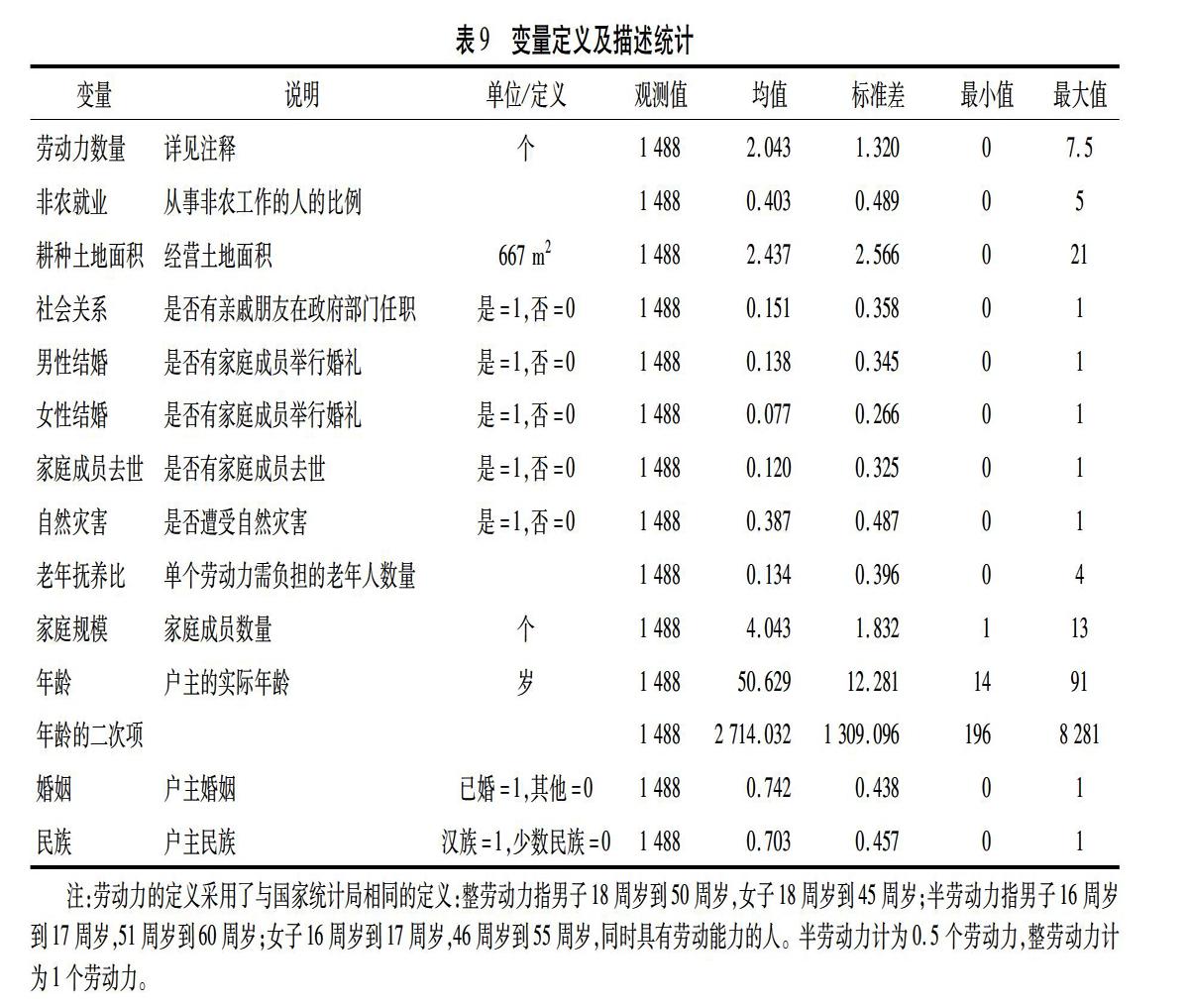

表10汇报了logit模型的估计结果。模型的极大似然对数值为-636.08,卡方检验在1%的水平上显著,表明模型整体的解释力较好。从回归结果来看,第一,冲击对家庭的持久贫困没有显著影响。代表冲击的4个变量对持久贫困均没有显著的影响。本文的解释是,尽管冲击会导致家庭暂时性地陷入贫困中[7],对持久贫困并不会产生显著影响。第二,家庭特征变量是导致持久贫困的重要原因。具体地,老年抚养比的边际效应为0.094,且在1%的显著性水平下显著,意味着单个劳动力需要负担的老年人每增加1个,家庭陷入持久贫困的概率增加9.4%。户主年龄对持久贫困呈负向影响,而户主年龄的二次项则呈正的显著影响,户主年龄过大或过小更有可能陷入持久贫困,最年轻与最年长的户主更为脆弱[30]。家庭规模的边际效应显著为负,成员数量少的家庭更易陷入持久贫困。第三,劳动力数量少是家庭持久贫困的重要原因,而社会资本则有助于家庭摆脱持久贫困。劳动力数量的边际效应显著为负,家庭劳动力每减少一个,家庭陷入持久贫困的可能性增加4.3%。社会资本对家庭脱离持久贫困有着非常显著的正向作用,拥有社会关系的家庭更不易陷入持久贫困中。最后,耕种土地面积对帮助家庭脱离持久贫困没有显著的作用。这可能是因为在贫困地区,受自然条件限制农户所拥有的耕地面积较少、耕地质量差,耕地在增收和社会保障方面的功能较弱。

5 结论与启示

持久贫困与政策所提的深度贫困有着相同的内涵,本文利用来自贵州省普定县3个行政村2004—2017年的5期整村调研数据,从多维贫困视角出发,详细考察了农村持久贫困的规模、分布及致贫原因,有助于加深对深度贫困的理解,进而为深度贫困减贫政策的制定提供参考。首先,本文采用AF多维贫困测算法,从教育、健康、居住条件、资产四个维度考察了农村多维贫困发生率及其持续情况,为考察不同维度的贫困状况,进一步对多维贫困指数按四个维度进行分解分析,最后实证研究了持久多维贫困的致贫原因。本文的主要发现及建议如下。

第一,本文利用来自贵州省普定县的數据,初步展示了非深度贫困地区深度贫困的严重性。结果发现,农村的持久贫困状况已较为严重,持久贫困发生率达到了28.62%,近三分之一的家庭持续陷入贫困中。这启示深度贫困的反贫困区域不能仅限于深度贫困地区。

第二,本文基于多维视角展示了深度贫困的维度分布。结果发现,健康状况差是农村持久贫困的重要方面,且未表现出改善的趋势。健康维度对持久多维贫困的总体贡献率达到了31.3%。2004年以来,健康维度对多维贫困指数的贡献率没有表现出明显的改善趋势,健康维度民族观测值为1 325;极大对数似然值为-636.08;模型卡方检验值为187.95***;拟R方为0.146内的慢性病指标甚至出现恶化趋势。这意味着深度贫困人口主要面临着“因病致贫”或“因病返贫”,改善深度贫困人口的健康水平是帮助其摆脱贫困的关键。

第三,本文的实证研究初步揭示了深度贫困的原因。研究发现,劳动力数量缺乏以及劳动力缺乏所导致的养老负担重是持久贫困的重要原因。同时,自然灾害等冲击已经被证明对暂时贫困有着重要影响[7],但并不是持久贫困的原因。这启示在制定深度贫困的帮扶措施时,需要充分考虑深度贫困家庭劳动力缺乏的状况。

总体而言,不同于一般贫困,深度贫困持续时间长、贫困状况复杂,是脱贫攻坚中最难啃的硬骨头,在制定有关帮扶措施时需要针对其特征进行更多的探讨。结合深度贫困的特征,本文认为可行的帮扶措施有:①在产业扶贫等需要投入要素的帮扶措施中,探索除投入劳动力以外的其他投入机制,比如以扶贫资金入股、土地投入等形式;②目前深度贫困地区的医疗、养老保障水平和服务水平远落后于全国平均水平[1],需提高农村地区社会保障的保障水平与服务水平,充分发挥社会保障兜底的减贫作用。

(编辑:李 琪)

参考文献

[1]李小云. 冲破“贫困陷阱”:深度贫困地区的脱贫攻坚[J].人民论坛·学术前沿, 2018(14): 6-13.

[2]RAVALLION M. Expected poverty under risk-induced welfare variability[J]. The economic journal, 1988, 98(393): 1171-1182.

[3]李培林,魏后凯,吴国宝,等. 中国扶贫开发报告(2017)[M].北京:社会科学文献出版社, 2017: 50-52.

[4]JALAN J, RAVALLION M. Transient poverty in postreform rural China[J]. Journal of comparative economics, 1998, 26(2): 338-357.

[5]GUSTAFSSON B, DING S. Temporary and persistent poverty among ethnic minorities and the majority in rural China[J]. Review of income and wealth, 2009, 55: 588-606.

[6]JALAN J, RAVALLION M. Is transient poverty different? evidence for rural China[J]. Journal of development studies, 2000, 36(6): 82-99.

[7]章元, 万广华, 史清华. 暂时贫困与深度贫困的度量、分解和决定因素分析[J]. 经济研究, 2013(4): 119-129.

[8]阿玛蒂亚·森. 以自由看待发展[M]. 任赜,于真,译. 北京: 中国人民大学出版社, 2002: 13-15.

[9]ALKIRE S, FOSTER J. Counting and multidimensional poverty measurement[J]. Journal of public economics, 2007, 95(7): 476-487.

[10]迈克尔·P 托达罗, 斯蒂芬·C 史密斯. 发展经济学[M]. 聂巧平, 程晶荣, 汪小雯,等, 译. 北京: 机械工业出版社, 2009: 134-152.

[11]郭熙保, 周强. 长期多维贫困、不平等与致贫因素[J]. 经济研究, 2016(6): 143-156.

[12]周强, 张全红. 中国家庭长期多维贫困状态转化及教育因素研究[J].数量经济技术经济研究, 2017, 34(4): 3-19.

[13]葛岩, 吴海霞, 陈利斯. 儿童长期多维贫困、动态性与致贫因素[J].财贸经济, 2018, 39(7): 18-33.

[14]WOOLARD I, KLASEN S. Determinants of income mobility and household poverty dynamics in South Africa[J]. Journal of development studies, 2005, 41(5): 865-897.

[15]罗楚亮. 农村贫困的动态变化[J]. 经济研究, 2010(5):123-138.

[16]SEN A. Poverty: an ordinal approach to measurement[J]. Econometrica, 1976,44(2):219-231.

[17]郭建宇, 吴国宝. 基于不同指标及权重选择的多维贫困测量——以山西省贫困县为例[J]. 中国农村经济, 2012(2): 12-20.

[18]潘杰, 雷晓燕, 刘国恩. 医疗保险促进健康吗?——基于中國城镇居民基本医疗保险的实证分析[J]. 经济研究, 2013(4): 130-142.

[19]NUSSBAUM M C. Symposium on Amartya Sens philosophy: 5 adaptive preferences and womens options[J]. Economics & philosophy, 2001, 17(1): 67-88.

[20]GAIHA R, DEOLALIKAR A B. Persistent, expected and innate poverty: estimates for semi-arid rural South India, 1975-1984[J]. Cambridge journal of economics, 1993, 17(4): 409-421.

[21]HULME D, SHEPHERD A. Conceptualizing chronic poverty[J]. World development, 2003, 31(3):403-423.

[22]DECANCQ K, LUGO M A. Inequality of wellbeing: a multidimensional approach[J]. Economica, 2012, 79(316): 721-746.

[23]DECANCQ K, DECOSTER A, SCHOKKAERT E. The evolution of world inequality in well-being[J]. World development, 2009, 37(1): 11-25.

[24]TRANI J F, KUHLBERG J, CANNINGS T, et al. Multidimensional poverty in Afghanistan: who are the poorest of the poor?[J]. Oxford development studies, 2016, 44(2): 220-245.

[25]ALKIRES, ROCHE J M, SETH S, et al. Identifying the poorest people and groups: strategies using the global multidimensional poverty index[J]. Journal of international development, 2015, 27(3): 362-387.

[26]郭君平, 谭清香, 曲颂. 进城农民工家庭贫困的测量与分析——基于“收入-消费-多维”视角[J].中国农村经济, 2018(9): 94-109.

[27]杨龙, 汪三贵. 贫困地区家庭的多维贫困测量与分解——基于2010年中国农村贫困监测的家庭数据[J].人口学刊, 2015,37(2): 15-25.

[28]张玉梅, 陈志钢. 惠农政策和贵州农村贫困研究[M].北京:中国农业科学技术出版社, 2017: 16-17.

[29]ALKIRE S, APABLAZA M, CHAKRAVARTY S R, et al. Measuring chronic multidimensional poverty[J]. Journal of policy modeling, 2017, 39(6): 983-1006.

[30]樊丽明, 解垩. 公共转移支付减少了贫困脆弱性吗?[J]. 经济研究, 2014(8): 67-78.

Abstract Chinas targeted poverty alleviation strategy has progressed to reduce deep poverty across the country. Although the academia has yet to define deep poverty which is under policy discussion, researchers do pay attention to the identical concept of chronic poverty. Studying chronic poverty in rural China will help understand deep poverty and formulate evidence-based poverty reduction policies. From a multidimensional perspective, this paper uses a five-round (2004-2017) panel census data from three administrative villages in Puding County, Guizhou Province, to analyze the scale, distribution, and causes of chronic poverty in rural China. The first step is to use the AF multidimensional poverty measurement method to develop an index to measure the incidence of chronic multidimensional poverty within four dimensions including health, education, living conditions, and assets. Secondly, the chronic multidimensional poverty index is decomposed to analyze the poverty status in each of the four dimensions. This paper further conducts an empirical analysis to find the causes of chronic multidimensional poverty in rural China. Major findings are: ①The incidence of chronic multidimensional poverty is 28.62%, which means that about one-third of households in impoverished rural areas experienced chronic poverty. ②Poor health is the main aspect of poverty. The overall contribution rate of the health dimension to the chronic multidimensional poverty index is 31.3%. And the health dimension does not show significant improvement. The performance of the chronic disease indicator in the health dimension even deteriorated. ③The lack of labor and the related challenges of elderly care are important causes of poverty. This paper has the following policy implications: ①In terms of the targeted poor group, more attention should be paid to deep poverty in non-deep-poverty areas. ②In terms of the dimension of anti-poverty assistance, health status of the deep poor population should be prioritized. ③About the specific assistance measures, it is necessary to tackle the problem of labor shortage in deep poor families. Specifically, the input mechanisms should be expanded besides labor input. Also, medical care and elderly care in rural areas need to be improved, and the role of social security in poverty reduction is worth emphasizing.

Key words deep poverty; chronic multidimensional poverty; causes of poverty