手术室术中护理干预降低下肢深静脉血栓形成风险的效果观察

2019-08-13米冬梅潘维梅刘锦昭王磊

米冬梅,潘维梅,刘锦昭,王磊

(大庆龙南医院,黑龙江大庆 163000)

下肢深静脉血栓形成是常见的一种临床手术并发症,影响因素包括血液高凝状态、手术刺激、静脉曲张等[1],多表现为患肢肿胀疼痛、血栓远端静脉高压等,严重者也会出现肺栓塞与下肢深静脉功能不全,对患者的生命安全存在极大威胁。据临床相关研究发现,手术室术中下肢深静脉血栓形成的风险较高,占总比例的50%以上[2],因此,做好手术室术中下肢深静脉血栓的预防性护理干预,降低下肢深静脉血栓的形成风险,提升患者的生活质量,改善预后具有积极作用。因此,该院特选取2018年1月—2019年1月,择期手术患者70例进行分组比较,观察手术室术中护理在降低下肢深静脉血栓形成风险中的应用效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

将该院择期手术治疗的70例患者纳入研究,自愿参与研究并签署同意书。应用双色球随机分组法分为两组各35例,对照组中男性24例,女性11例,年龄 31~76 岁,平均年龄(46.58±4.95)岁;观察组中男性23例,女性 12例,年龄 29~78岁,平均年龄(47.81±4.57)岁;两组资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

对照组给予手术室常规护理,即保持手术室温湿度适宜,温度范围在 22°~26℃,湿度在 50%~60%,根据手术类型摆放合适体位,针对受压部位与骨凸处均用垫子垫起,提高手术过程中的舒适度;术中做好下肢保暖工作,针对上肢手术患者可用棉被包裹双下肢达到保暖目的。术中护理人员应与医师配合默契,缩短手术时间。

观察组给予常规护理的同时给予预防性护理干预,具体方法:(1)避免下肢静脉穿刺,术中应尽可能避免下肢穿刺,可选择上肢静脉穿刺,以防患者下肢活动受限;具有丰富临床经验的护士进行穿刺,使一次穿刺成功率有效提高。(2)给予输血治疗,针对术中失血过多者应及时给予输血治疗,补充患者的血容量。避免因血容量不足导致凝血酶与激活前凝血酶物质大量释放,破坏凝血—纤溶系统的平衡性,增加下肢深静脉血栓的形成风险。(3)进入手术室后,护理人员应协助患者佩戴间歇式充气压力仪,分别放置于大腿与小腿处,术后调节至间歇压力模式,从脚踝-小腿-大腿依次加压,压力分别为45、35 mmHg与30 mmHg,加压后压力持续时间从11 s到60 s,使下肢静脉完全排空至重新充盈。每次加压时间控制为2 h,中途间隙休息时间为30 min。(4)术中取平卧位时,应将下肢抬高15°,膝关节屈曲,从腿部正面、后面、内侧与外侧4个方向按摩双侧下肢,按摩时从小腿至大腿移动,重点按压比目鱼肌与摩腓肠肌各2 min,双下肢按压持续12 min,间歇式充气压力仪处于间歇期时进行腿部按摩1次,直至手术结束。

1.3 观察指标

比较观察两组患者术后下肢深静脉血栓形成情况,记录两组患者术前与术后3d凝血指标与血小板参数的改善情况。凝血指标包括D二聚体(D-D)、纤维蛋白原(Fbg)、凝血酶原时间(PT)以及尿纤维蛋白降解物(FDP);血小板参数包括血小板计数(PLT)、血小板宽度(PDW)以及血小板平均容积(MPV)[3]。

1.4 统计方法

选用SPSS 20.0统计学软件进行数据处理,计量资料以t检验并用(±s)描述,计数资料以 χ2检验并用(%)描述,P<0.05为差异有统计学意义。

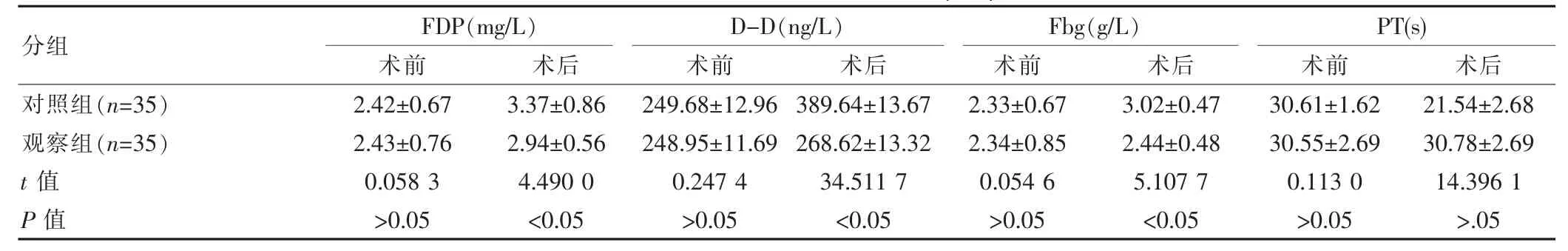

表1 比较两组手术前后凝血指标(±s)

表1 比较两组手术前后凝血指标(±s)

分组对照组(n=35)观察组(n=35)t值P值FDP(mg/L)术前 术后D-D(ng/L)术前 术后Fbg(g/L)术前 术后2.42±0.67 2.43±0.76 0.058 3>0.05 3.37±0.86 2.94±0.56 4.490 0<0.05 249.68±12.96 248.95±11.69 0.247 4>0.05 389.64±13.67 268.62±13.32 34.511 7<0.05 2.33±0.67 2.34±0.85 0.054 6>0.05 3.02±0.47 2.44±0.48 5.107 7<0.05 PT(s)术前 术后30.61±1.62 30.55±2.69 0.113 0>0.05 21.54±2.68 30.78±2.69 14.396 1>.05

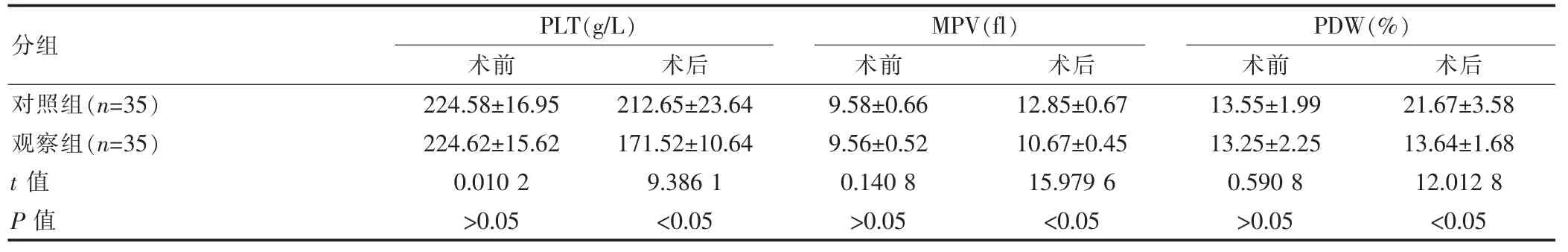

表1 比较两组手术前后血小板参数(±s)

表1 比较两组手术前后血小板参数(±s)

分组对照组(n=35)观察组(n=35)t值P值PLT(g/L)术前 术后224.58±16.95 224.62±15.62 0.010 2>0.05 212.65±23.64 171.52±10.64 9.386 1<0.05 MPV(fl)术前 术后9.58±0.66 9.56±0.52 0.140 8>0.05 12.85±0.67 10.67±0.45 15.979 6<0.05 PDW(%)术前 术后13.55±1.99 13.25±2.25 0.590 8>0.05 21.67±3.58 13.64±1.68 12.012 8<0.05

2 结果

2.1 比较两组下肢深静脉血栓发生率

观察组的下肢深静脉血栓形成率为2.86%(1/35),对照组的下肢深静脉血栓形成率为22.86%(8/35),发生率比较观察组明显较低,差异有统计学意义(P<0.05),组间数据比较存在统计学意义。

2.2 比较两组凝血指标

治疗前,两组患者的4项凝血指标比较差异无统计学意义(P>0.05),观察组患者的术后的 FDP、D-D、Fbg等凝血指标与对照组相比明显较低,差异有统计学意义(P<0.05),两组PT检测值比较差异无统计学意义(P>0.05),见表 1。

2.3 比较两组血小板参数

治疗前,两组患者的3项血小板参数比较差异无统计学意义(P>0.05),观察组患者术后的 PLT、MPV、PDW与对照组相比明显较低,差异有统计学意义(P<0.05),见表 2。

3 讨论

经临床研究证实[4],下肢深静脉血栓的影响因素包括血液流速缓慢、血管壁受损、血液处于高凝状态等。所以,术中应避免下肢穿刺,减少对下肢深静脉造成带来损伤,有利于按摩患肢,开展间歇式充气加压。针对失血过多患者及时进行输血治疗,可使患者血液高凝状态得以改善,对血小板大量聚集具有预防作用[5]。间歇式充气压力仪是围术期护理中可有效预防下肢深静脉血栓的有效方法,间歇期按摩下肢,可促进下肢静脉的血液循环,加快血液流动,避免下肢静脉出现血液凝滞;同时术中将下肢抬高可使腘静脉压力减少,促进心肌血回流,有效预防下肢深静脉血栓形成。

FDP、D-D、Fbg等凝血指标是对机体血液高凝状态反映标志物,可作为血液血栓形成反映的重要指标[6],术后凝血指标降低可避免血液高凝状态出现,进而降低下肢深静脉血栓形成风险。机体在术中处于应激状态,血管内皮损伤后导致大量血小板聚集,血小板活化物质大量释放,导致血液粘度增大,降低PLT、PDW与MPV等血小板参数,表明血液黏度减低[7],进而使术后下肢深静脉血栓的形成风险大幅降低,与本组研究结果相吻合。

综上所述,手术室术中护理干预的良好实施,可使血液高凝状态良好改善,进一步促进血液循环,降低术后下肢深静脉血栓的形成风险。