老年人下肢动脉粥样硬化与心血管危险因素相关性分析

2019-08-13王欣欣

王欣欣

(滁州市第一人民医院,安徽滁州 239000)

在老年患者的治疗恢复期间,下肢动脉粥样硬化的形成,会导致动脉狭窄、闭塞,血液循环出现障碍。患者的下肢部位长期处于缺血状态,则会进一步引发病变,影响其正常的站立、行走,下肢活动功能受限,并伴随有疼痛、麻木、出血以及坏疽症状[1]。高血压、高血糖以及血脂紊乱是引发下肢动脉粥样硬化的危险因素,增加了心血管事件的发生风险。而心血管危险因素也会在一定程度上加剧下肢动脉粥样硬化。因此,在老年患者的下肢动脉粥样硬化防治工作中,需要考虑到疾病与心血管危险因素的相关性,采取针对性的治疗和护理干预方法[2]。该研究选取2015年7月—2018年7月期间为研究时段,探讨了老年患者发生下肢动脉粥样硬化的原因,分析心血管危险因素对于疾病的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

该组研究对象为该院收治的116例发生下肢动脉粥样硬化和120例未发生下肢动脉粥样硬化的老年患者,行分组对照研究:观察组和对照组。经过该院伦理委员会签字批准,并经过患者及其家属的知情同意。观察组患者男、女比例为65/51,年龄范围为61~82岁,平均年龄(67.12±4.67)岁。对照组患者男、女比例为 68/52,年龄范围为 60~81岁,平均年龄(68.29±4.58)岁。两组患者的基本资料具有可比性,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

收集两组患者的基本资料,调查了解其BMI、病史以及日常生活习惯等信息。然后进行血压、血糖、血脂水平的检测。患者在空腹状态下接受采血,清晨7~9时期间,抽取肘静脉血,经过静置 (30min)、离心(3000r/min,15 min)处理后,在冷冻(-4℃)的条件下保存。使用贝克曼库尔特AU680全自动生化分析仪以及配套的试剂盒,进行TC、TG、LDL-C、HDL-C等血脂指标以及FBG的检测,行酶联免疫吸附法。在HbAlc、Cr、hs-CRP等指标的检测中,行免疫比浊法分析。结合两组患者的血压、血糖、血脂等指标的检测结果进行分析。

1.3 统计方法

以SPSS 19.0统计学软件进行数据的处理和分析,应用(±s)和(%)进行计量资料和计数资料,由t检验和χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者的心血管危险因素

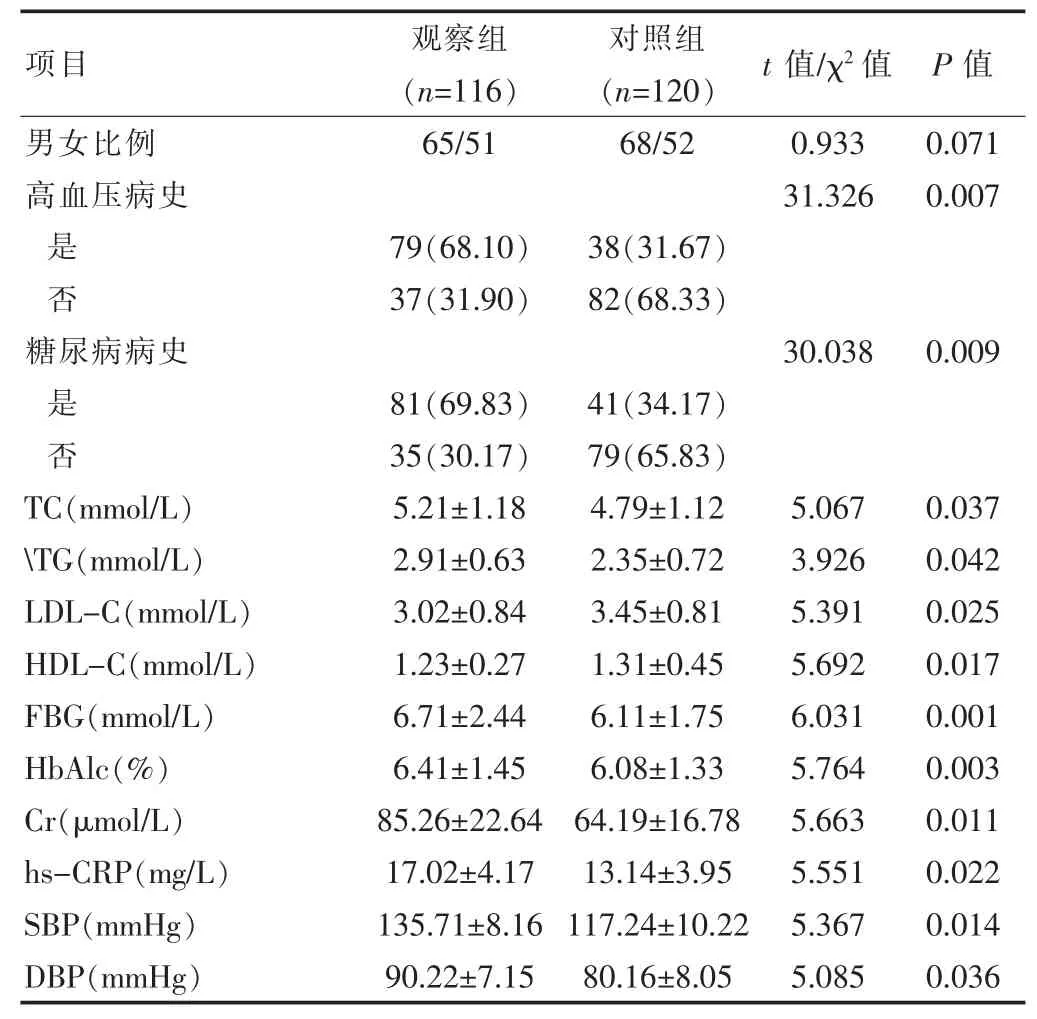

比较观察组患者和对照组患者在病史、血糖、血脂以及血液水平上的差异,见表1。

2.2 两组患者的心血管事件发生情况

影响两组患者心血管危险因素分析,具体见表2。

3 讨论

下肢动脉粥样硬化是老年患者的常见并发症,与生理衰老引起的退行性病变有关,同时还会受到不良生活习惯的影响。老年患者下肢动脉发生病变,脂质、坏死组织积聚,容易形成血栓,导致动脉腔狭窄、堵塞,引起下肢血液循环不畅[3]。

在下肢动脉粥样硬化的防治工作中,需要深入了解疾病的发生原因和影响因素,进而采取针对性的防控措施。下肢动脉粥样硬化的发生,往往伴随着动脉壁内皮损伤、脂质积聚以及血小板聚集等情况,纤维斑块和血栓的形成,导致动脉期狭窄、闭塞,增加血管内压力,影响血液正常代谢,在一定程度上增加了心血管病变的发生风险[4]。与此同时,心血管事件的发生,同样也会加剧患者的下肢动脉粥样硬化的严重程度。高血压、高血糖以及脂质紊乱等心血管危险因素,对于老年人下肢动脉粥样硬化发生与进展有着显著的影响[5]。

表1 两组患者的心血管危险因素分析(±s)

表1 两组患者的心血管危险因素分析(±s)

项目 观察组(n=116)对照组(n=120)t 值/χ2值 P 值男女比例高血压病史65/5168/520.933 31.326 0.071 0.007是否79(68.10)37(31.90)38(31.67)82(68.33)糖尿病病史30.0380.009是否TC(mmol/L)TG(mmol/L)LDL-C(mmol/L)HDL-C(mmol/L)FBG(mmol/L)HbAlc(%)Cr(μmol/L)hs-CRP(mg/L)SBP(mmHg)DBP(mmHg)81(69.83)35(30.17)5.21±1.18 2.91±0.63 3.02±0.84 1.23±0.27 6.71±2.44 6.41±1.45 85.26±22.64 17.02±4.17 135.71±8.16 90.22±7.15 41(34.17)79(65.83)4.79±1.12 2.35±0.72 3.45±0.81 1.31±0.45 6.11±1.75 6.08±1.33 64.19±16.78 13.14±3.95 117.24±10.22 80.16±8.05 5.067 3.926 5.391 5.692 6.031 5.764 5.663 5.551 5.367 5.085 0.037 0.042 0.025 0.017 0.001 0.003 0.011 0.022 0.014 0.036

表2 两组患者的心血管事件发生情况[n(%)]

在高血压、高血糖的状态下,患者会出现血管内皮损伤,容易引起脂质积聚,导致动脉粥样硬化。由于患者体内自由基数量的增加,LDL-C和HDL-C被氧化后发生沉淀,并附着于管壁,引起动脉粥样硬化,导致动脉期狭窄、堵塞,并发生炎性浸润,进一步加剧血管内皮损伤[6]。而受到脂质紊乱的影响,患者体内血脂水平异常升高,在血管内皮损伤部位,发生脂质沉积、平滑肌细胞增生等情况,逐渐加剧动脉粥样硬化程度。另外,在发生下肢动脉粥样硬化的患者中,有糖尿病、高血压病史的患者居多[7]。

下肢动脉粥样硬化的形成,会对患者的下肢功能造成严重的损伤,影响其站立、行走,给患者的日常生活带来诸多不便。为了有效防治该疾病,则需要考虑到疾病发生机制与心血管危险因素之间的关系。控制血压、血糖、血脂水平的稳定,对于下肢动脉粥样硬化的防治有着积极的影响。对于存在糖尿病、高血压病史的老年患者,需要重点予以监护,评估下肢动脉粥样硬化的发生风险,并积极加以防控。在疾病的治疗过程中,密切监测血压、血糖、血脂等指标水平的变化,使用降压、降糖、调脂药物,并注意日常生活的调理,纠正其不良生活习惯,鼓励患者经常进行运动锻炼,对于下肢动脉硬化的防治有着积极的影响,加强对心血管危险因素的防控,能够同时降低下肢动脉粥样硬化和心血管事件的发生风险,进而减轻疾病的危害性[8]。

综上所述,老年患者发生下肢动脉粥样硬化,与心血管危险因素有着密切的关联。加强对心血管危险因素的防控,能够有效预防下肢动脉粥样硬化和心血管事件,降低疾病发生风险,更好的保障患者的健康安全。