安置小区绿地踩踏类型探讨与改善对策研究

2019-08-08刘艾罗施贤谢静刘玉婷陈秋渝孙大江

刘艾,罗施贤,谢静 ,刘玉婷 ,陈秋渝 ,孙大江

(1 同济大学,上海杨浦200092 ;2 川农业大学)

随着社会经济的发展,人居环境的营造备受人们的关注,居住区绿地规划设计已成为景观设计中不可或缺的类型之一。当代设计师应当深入研究如何在设计中体现以人为本的设计理念,创造出符合人行为规律的公共绿地空间,提高使用者的愉悦度与满意度。

通过实地调研、卫星图观测等手段,对成都市多种类型居住区绿地进行了考察,发现草坪踩踏行为普遍存在于居住区绿地中,严重破坏了其景观性,给居民的生活品质带来了负面影响。而草坪踩踏现象的发生,究其根本是设计未能符合大众的行为规律。与城市规划和建筑设计不同,景观设计在环境心理方面的研究仍处于起步阶段,对人行为心理与物质环境之间关系的探究尚浅[1]。从国内的研究现状来看,景观设计虽强调以人为本,但策略与建议往往停留在表面,而聚焦到人在公共空间行为规律的研究又大多从心理学出发,缺乏对物质环境的思考。所以同时从景观设计和环境心理学的角度出发,对草坪踩踏现象进行研究,思考其后的多重成因并给出相关策略,对景观设计将具有一定的指导意义。

近年来,随着城市化进程不断加快,大量的农用或集体土地被征用,为安置失地农民这样一个特殊群体,给其提供相应的补贴,安置小区作为居住区的一种特殊类型出现,存在十分广泛。其景观质量不高,未能很好实现以人为本的设计理念,受其人群特征、使用特点的影响,草坪踩踏现象在安置小区中表现得尤为明显。以往的研究中,针对踩踏问题的成因大多基于道德进行探讨,忽视了设计意图与人行为规律相矛盾的基本点。以安置小区为主要对象的研究,能够给居住区、公园等同类型绿地空间中人的行为规律研究提供较多的样本,成为定量研究草坪践踏行为的基础。同时,通过分析居民的行为规律,提出改善对策,除了通过片面性的后期管理和生硬的围合手段达到约束目的外,以期能找到更加自然化、人性化、亲和性的方式缓解绿地空间踩踏现象。

1 调查研究过程

1.1 调查对象和时间

调研以四川省成都市温江区的安置小区锦绣城为研究对象,调查时间为2018年11月中旬~11月底。

该小区修建于2013年,住户大多为本地的返迁户,建设初期植被生长情况条件较好,后期由于通行人流量较大、绿地使用频率较高,导致场地内原本的绿地空间与人的行为特征之间的矛盾凸显,故该小区内部绿地空间踩踏现象十分常见(图1),踩踏的数量较多且种类多样化。

1.2 调查方法

采用现场测绘法与行动观察法2种调查方法。前者采用平面图标记的方式确定出发生踩踏现象的路径的点位,通过绘制示意图与拍照记录的方式记录周边的建筑、道路、构筑物、植被情况,通过皮尺测距的方式确定踩踏路径的长度与角度。后者则选择不同时段对使用者的行为规律进行观察,分析其活动目的与踩踏行为之间的联系,并通过拍照的方式进行记录。在测绘的同时,也以居民的视角参与到踩踏行为中,感受规划路径与踩踏路径之间的异同,进一步分析踩踏行为产生的原因。

图1 居民踩踏行为

1.3 数据整理

借助Excel对调研的数据以及照片进行统计分类,运用Autocad、Photoshop等软件进行平面图与示意图的绘制,并通过图纸和调研数据分析路径与周边环境的联系,从景观设计与环境心理学的角度分析行人踩踏绿地空间的诱因。

2 绿地踩踏成因

艾伯特(Albert J Rutledge)曾指出公共场所出现的破坏现象,大部分是由于人们没有按设计师原本的设计意图来使用或者互动所造成的[2]。以绿地空间中最常见的踩踏为例,造成这种现象的原因是人们想走捷径的强烈愿望。但导致人们违反公共约束去破坏绿地空间的行为却不仅仅源于此,它由多方面原因综合导致而成的,通过对文献的研究和实际调研结果,主要从客观和主观2个方面来展开探讨。

图2 所调研安置小区卫星图

图3 小区绿地踩踏分布示意图

2.1 客观因素

对于绿地空间来说,内部的道路、植物、构筑等的布置不应仅考虑平面构图上的需要,更应注意它的合理性,给予使用者舒适感。而实际使用中,设计里不尽人意的地方难免会引发踩踏现象,比如路径绕远、路径较窄、停留区域较小、宽窄变换不适、转角过硬等。

2.1.1 步道路径较远。周琦和辜彬两位学者认为景观设计的理论和实践往往因为设计者一味倾心于主观的美感意识,单纯追求神韵和风格,而对使用者的行为缺乏考虑[3]。不少居住区的绿地中存在绕远步道的设置,这常是设计师们为了追求平面上的构成,而营造迂回曲折的优美路径。需要指出的是,强迫使用者被动地接受环境形式与条件的制约,是典型的形式主导人性的非理智做法,违反了人的行为规律,不可避免地导致绿地践踏现象产生。走捷径是人们很常见的行为习惯,当小区绿地中有近路可走而又缺少一定条件约束时,人们通常会舍弃较远的路,即使原设计路径是宽广的大路。同时,观察这些路径也可发现,人为走出的践踏路径往往是自然的曲线,并非机械的直线(图4)。

2.1.2 路径设计过窄。绿地空间中,路径如果设计得过窄,人流量大时不足以让使用者舒适地通过,就可能导致道路边沿踩踏现象的发生(图5)。再者,开放式绿地空间一般围合度较低,常用低矮的地被植物作边缘绿化,而大部分的地被植物都是不耐践踏的,位于绿地边界的地被由于其位置的特殊性,常常被人流踩踏,最后导致植物被踩死造成土壤板结[4]。

图4 踩踏造成的弯曲路径

图5 宽度较窄造成的踩踏

2.1.3 停留区域设计较小。该类踩踏现象在许多绿地空间中都存在,原因通常是由于设计师在设计之初对于该区域人流量没有很好地把握,未计算周全这片绿地究竟能给多少人提供活动场地。例如,休闲区或活动区面积较小,活动无法正常展开,使用者不得不踩踏草坪以获取足够的活动空间(图6)。

2.1.4 宽窄变换不适。绿地空间的路径设置除了要足够宽外,还应注意不要为了追求片面的设计感而出现路径突然变窄或者变换不适的部分,否则行人在并行时无从应对此种情况就势必会出现踩踏的行为。

图6 停留区域设计较小

2.1.5 转角过硬。由于行为规律和心理因素,行人在转角时通常倾向绕圆角,然而部分通行道路由于前期设计或者后期施工为了追求省事和方便,将转角做成直角,这类拐角硬性地规定了居民的行走路线,同时缺少美感和亲切感,加之缺少外部环境的约束,行人为了舒适方便就会直接踏过转角造成踩踏现象的发生(图7)。

图7 转角型踩踏

2.2 主观因素

大众心理学认为,使用者的行为活动通常会带有明显的目的性以及人为选择性。假如其既定的设计功能和形式产生矛盾,在产生互动时就容易引发诸如绿地踩踏的破坏现象[5]。任倩岚学者曾指出人的行为心理是人与环境相互关系的基础和桥梁[6],环境心理学中也认为人对环境的舒适感需求从生理舒适、心理舒适2方面出发,以对环境的联系、安全性、行为习性、尺度、人格化需求作为满足舒适感的重要基础[7]。可见绿地空间中的踩踏现象与使用者的心理等主观因素是紧密联系的。

2.2.1 行为科学理论。由于人和环境的交互作用,人们在长期的生活和生产活动中,逐步形成了许多适应环境的本能,这便被称为人的行为习性[8]。刘乐等学者认为人类在室外空间的行为习性可以归纳为动作性、行为习性和体验性行为习性3个方面,前者是人不假思索作出的反应,我们可以将其理解为人的本能,比如走捷径、行走时靠右侧、逆时针转向和依靠性;后者涉及到感觉、社会认同、社会交往、知觉、情感、认知及其他心理状态,比如围观、安静和沉思。此外,行为也是满足某种或某几种心理需求而引起的特定的活动倾向[9]。故在讨论绿地踩踏时,基于动作性行为习性出发,分析抄近路、转向倾向所导致的踩踏现象的特点,也需从体验性行为习性出发,理解人对环境舒适感的潜在判断依据以及相关的人人、人境交互行为所引发的踩踏现象。

2.2.2 最小能量消耗理论。最小能量消耗理论认为,通常情况下一个人会更倾向于花费最小代价(消耗最小能量)来达到目的。以绿地空间的踩踏行为来看,当使用者想要从A点穿过绿地空间到达B点时,如若没有任何的外部和自身行为约束,选择最短的路线“走捷径”才是最优的选择,也是符合人类潜意识习惯的做法[10]。大多数的居民就算具有闲暇的时间和充足精力的情况下,人们也会下意识地走近路。

2.2.3 从众行为。从社会学的角度来看,从众行为指的是希望得到别人的喜爱和接纳,从而主观上遵守群体规范而形成的行为,也可以认为是个体通过对群体规范的一种知觉倾向而产生的行为[11]。通过大量实地观察发现,使用者在绿地空间穿行时,如已存在踩踏路径,进行二次踩踏现象的可能性则会增高,从而导致踩踏现象越发严重。除此之外,薛小荣学者认为从众行为还与其个体所处的人群环境有紧密关系,如果踩踏现象没有被及时抑制,大多数群体对这一现象表现淡漠甚至无所谓,那么会让其他人对这一不良现象产生认同感,且会下意识地应随这一行为,并由此产生了踩踏草坪的“从众效应”[12]。

图8 调查场地内踩踏样本与平面示意

3 绿地踩踏分类

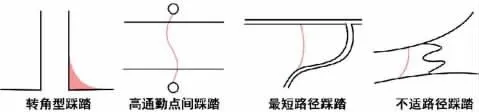

该安置小区内的踩踏现象十分普遍,踩踏痕迹明显,踩踏路径数量较多。由于后期管护的缺乏,大多数裸露土壤已严重板结。同时,踩踏的形式和类型也呈现一定的规律性。取样后再对样本进行筛选整理,分析调查数据分析,最终列出33个样本(图8)。结合第二节中所述2类成因,将居住区常见踩踏类型主要分为:转角型踩踏、高通勤点间踩踏、最短路径踩踏、不适路径踩踏4种(图9)。

3.1 转角型踩踏

图9 4种主要踩踏类型示意图

该类踩踏现象主要发生在每个单元楼入户口道路两侧的户前绿地区域内,踩踏方向与主道路进入建筑的方向一致,其踩踏区域外沿与户前绿地台面形成三角形面。通过调研分析发现,该安置小区原有入户道路略长,且两侧转角设计为直角,空间上缺乏向内的引导性暗示,两侧绿地乔灌种植松散,近道路区以草坪草为主,促进该类踩踏频繁发生,如图8中的样本3、5、8等。除此之外,通过对样本区域的测绘发现转角区三角呈现等腰的特征,且根据具体环境的不同呈现微小的变化,两直角边长度通常在2.9~3.3m的范围内浮动,该数据也从侧面印证了人在进行此类踩踏时的行为规律。进入绿地的角度和深度具有倾向性特征,这对该类踩踏行为的预防和改善具有一定的启示作用。

3.2 高通勤点间踩踏

高通勤点间的踩踏是指在区域内部2个或多个高频使用点(区域)之间因通勤需求所形成的踩踏现象,如从住宅楼与车库出入口、住宅楼与住宅楼、住宅楼与商店等(为了日常生活的便利,大多数住户自发将自家的一层建筑空间改建而成理发室、杂货店、小超市、药店等(图10))。小区在规划之初,并未将此类空间考虑为高使用频率的功能性空间,导致正常的道路无法便捷地到达这些区域,居民为了这些通勤点之间的通行方便就会直接从绿地中穿行(图11)。因此在以后的设计中,分析并找到这类潜在的高通行点,并给予相应的措施,能有效地避免踩踏现象。

图10 住宅楼底层的杂货店

图11 住宅楼与车库出入口之间的踩踏

3.3 最短路径踩踏

大多数踩踏现象都可归为此类,是“走捷径”和“抄近路”行为的典型代表。该踩踏与高通勤点间的踩踏形成机制较为类似,行人想要从绿地的一边以最快且最省事的方式到达另一边,如未找到合适的通行道路,又缺少外部环境的约束(围合、管理人员、告示牌等),就会诱发踩踏的现象,如图8中的样本10,由于住宅楼旁停放自行车的点与外部通行主干道未直接相连,而是需要先绕过住宅楼的出入户口才能到达。从外骑车归来的住户需要以最简便的方式进入底层停车库,因此如图片所示直接穿行是较为普遍且合理的行为,加之绿地内部未设置有汀步等通行的道路,长此以往便形成了相应的踩踏路径。

3.4 不适路径踩踏

该类踩踏常发生在原有设计路径的旁侧,踩踏路径较原有设计路径相比,具有更舒适、距离更短、障碍物更少、通行更便捷的特点,原有设计路径一般追求蜿蜒曲折而导致路径过长,或是设置了步间距不合理的汀步。通过样本分析,原设计路径大多不符合人行为习惯规律,在通行的过程中缺乏舒适感,进而导致行人在通行时,直接选择忽视眼前的原设计路径而踩踏出新的路径以满足通行的需要。如图示中的样本9,原设计路径过于蜿蜒,且周围散植灌木,行走会产生较为强烈的不舒适感,而在图示中的样本26中,原场地用于通行的汀步存在设计间距过大的问题,行走时非常不舒适,因此居民选择直接从旁边通行(图12)。

图12 不适路径造成的踩踏

4 对策研究

综上所述4种绿地空间踩踏种类,结合环境心理学相关理论,提出便捷性路径、转角区域暗示、高通勤点间贯通、舒适的行走路径、人性化的引导、合理的后期管理6种解决策略。

4.1 便捷性路径

综上所述,行人走捷径的行为大多可用“最小能量消耗”理论和追求舒适的行为规律来解释,因此设计师在做绿地空间规划时需要充分考虑各道路之间的关系,在不存在外部的制约条件和其他影响因素时,需尽量使绿地中的行走路线在空间和游人心理上都能达到最短距离。但与此同时,需权衡满足使用者走近路的行为规律和通过设计提升其趣味度和美观度的需求,避免机械地理解与处理道路的便捷性。正如小区内另一处两者关系处理较好的绿地小径,在保留趣味性的同时,其周围也很少发生踩踏行为(图13)。

图13 踩踏现象明显改善

4.2 转角区域暗示

原场地的入户道路两侧转角设计为直角,绿地边界也缺乏向内的引导性暗示,两侧乔灌木种植较为松散,如3.1中所分析出的踩踏形状所示,人群的踩踏区域基本集中在以2.9~3.3m作为直角边的三角形区域内。通过同小区的对比研究发现,如该踩踏区域内出现乔灌或者其他设施,该区域的踩踏情况显著下降(图14)。同时,部分采用圆弧的转角和带有暗示性的围合边带也能显著改善转角处的踩踏情况(图15)。

图14 转角区域改善对策

图15 转角区域改善对策

4.3 高通勤点间贯通

在景观设计中,对设计区块进行植物的填充是最常见的设计手法。适应的乔灌草配置,不仅能使得平面构图上更加丰富,在空间上也能起到分隔和增加变化的作用。但如果进行设计时,其内部道路考虑欠妥,反而会降低使用者的舒适感和满意度。因此在前期规划中,对此类绿地空间的设计应预先考虑人们在日常生活中的行为规律以及人与绿地空间的互动行为,并充分考虑居住区内部,类似住宅楼与地下车库,住宅楼与住宅楼、住宅楼与商店这样的高频通勤区域之间的联系,再基于可能出现的情况提供合理的道路安排[13]。内部通行道路应尽量考虑到未来行人穿行的需要,可以选择使用耐践踏的草种或者在相应位置铺设通行道路以满足需求。

4.4 舒适的行走路径

景观设计师常出于景观性或体验感的考虑,设置汀步、蜿蜒曲折的小径或是在道路旁侧种植乔灌,但因间距、尺度设置的不合理,导致路径的舒适性降低从而引发踩踏行为。汀步间距的设置与人的步幅值有关,根据国人的特点,60cm间距汀步适合慢步行走,但在通勤率较高的点位则因对象而异,有明确服务对象的场所应根据使用者来推算步幅平均值,而在使用者不确定且差别较大时,就需要改变汀步铺设的方法,将汀步间隙设置在5cm以下,来降低踩踏现象的发生[14]。除此之外,在设置道路宽度时,应符合人体工学的相关尺寸。乔灌木及各种有体量感的构筑物的设置不应离道路过近,以免影响到行人通行的舒适感。

4.5 人性化引导

在景观设计中,应充分考虑使用人群的行为规律,预判易发生践踏行为的设计点位,并通过景观手段对使用者进行积极的暗示和引导,减少踩踏行为的发生。引导方式分为美观度提升与视线控制两大类别。视线控制即是通过植物、置石、构筑物等进行障碍设置,使得近处的目的地被隐藏或不能直接到达,从而减少行人通过践踏实现直接穿行的诉求。此类障碍物在设置时可以结合环境特征,在起到阻隔功能的同时,形成趣味的景观节点。美观度提升主要是通过提高景观性的方式,如栽种花卉植物、放置景观小品等方式,通过乔灌草的配置与景观环境的营造,起到心理暗示的作用,激发游人的内在约束力来减少践踏行为的发生,从而降低潜在践踏行为发生的可能性。

4.6 合理的后期管理

设计即使千百次考虑也可能有不周全之处,针对方案已经落定,绿地已投入使用之后仍有可能存在的踩踏现象,后期的管理与维护策略就显得尤为重要。针对已经出现踩踏情况的区域,结合上述所提及的类别分类分析,根据发生的原因采用相关的补救策略,如定点加种灌木植被、加置小型构筑物、重新铺设石道等。在动态的、灵活的管理措施中及时针对现状进行调整和维护,绿地环境才能保持持久的生命力。除了单方面设制止告示牌外,以绿地使用者和管理者为有机单元进行宣传教育,积极组织绿地环境维护活动,也是绿地环境维护中必不可少的一个环节。使用者的积极参与既能够提高自身不去参与踩踏的道德动机,也能在人群中带来一定的心理效益,起到相互监督的作用。

5 结论与展望

居住区的绿地空间规划及其中的道路设计对于使用者来说是非常重要的,其便捷性、可达性、人性化、美观度等因素决定着使用者的舒适感和满意度。在前期设计时应充分考虑到使用者的需求和行为规律,将人性化的考量加入其中,用更加科学的方法使美和功能达到真正意义上的统一。另外,通过定性和定量相结合的手段将所调查的踩踏样本分为转角型踩踏、高通勤点间踩踏、最短路径踩踏和不适路径踩踏这4个主要类型,并发现了一些踩踏行为的潜在规律和成因,提出相对应的策略。在接下来的研究中,希望能继续扩大调查对象类型和样本容量,以期能够更加深层次地研究人的行为规律、心理和踩踏现象的关联及其规律,更好地指导未来同类型的绿地空间和内部通行道路的设计。