在复原中反观被“遗忘”的原生形态

2019-08-07薛莉

薛莉

【内容提要】 翼城花鼓原生形态的传统动作从原有文化语境和使用场景中被剥离出来,按照舞台和赛事要求进行创造后,形成了艺术化、舞蹈化较强的艺术作品,而后这个作品取得的辉煌成绩加速了翼城花鼓原生形态的没落和消亡,直至最后被取而代之。当这已成既定事实时,我们只能一声叹息。叹息之余翻开资料决定复原那些被“遗忘”的非遗碎片,复原的目的只为直观感受差异,而展现差异的背后实为用文本的形式展现其非遗原貌。原貌的呈现只为激活非遗之源、唤醒非遗之根,使其再现活态之美!

【关键词】 翼城花鼓 原生形态 舞台版本

问题产生的背景是2007年翼城县政府为参加全国文化艺术节群星奖大赛,专门组建“翼城县花鼓培训教研基地”,并聘请舞蹈界专家对翼城花鼓表演形式进行深度雕琢和重新塑造,形成了他们认为“既不失原生态精髓,又富有时代气息”的舞台版翼城花鼓。舞台版翼城花鼓一改对传统花鼓的认知形态,以全新的舞台理念和编导视角构筑了翼城花鼓的舞台版模式,其荣获的群星金奖和创作奖所产生的强劲势头瞬间震撼了全县人民,激发出翼城县全民花鼓的热情,从而改变了传统翼城花鼓的发展走势,形成以花鼓基地为演出和传承中心的生态环境、以花鼓基地演员为表演和传承主体的传承体系和以参赛作品中的舞蹈动作为翼城花鼓主要形态的传承内容,最终出现了翼城县处处有新版花鼓,传统花鼓却在原生地逐渐消失的文化样态,这一样态的持续发展造成了翼城花鼓传承中有一定技术难度的动作出现消亡和部分传承动作发生变异的现象。

在此背景下,找寻翼城花鼓的传统舞蹈形态便成为我们的首要任务。我们首先对翼城花鼓二十世纪八十年代在《中国民族民间舞蹈集成 · 山西卷》中记录的张增发、杨作良为代表的老一代花鼓传承人的舞蹈形态进行搜集,对2007年国家级传承人杨作良等人的口述音频进行整理,并以此为依据将翼城花鼓的传统动作进行复原,形成复原动作36套、复原照片147张、复原视频8小时。与此同时,山西省民族民间舞蹈文化实验室对翼城花鼓第二代国家级代表性传承人张飞飞和花鼓基地的主要成员也进行了全面采录。在这些资料的支撑下我们清晰地看到传统翼城花鼓与舞台版翼城花鼓之间存有较大差异,这些差异便是我们当代传承中与原生形态之间越走越远的距离。

一、“猛虎”形态的再造与“顽猴”形态的遗失

传统翼城花鼓的舞蹈风格可以概括为“气势逼人似猛虎、神态逗人像顽猴”[1]这两种形态简单而形象的将翼城花鼓的两种风格特征概括出来。传统翼城花鼓对于顽猴形态的记载有“猴步”“矮子步”等舞蹈步伐,有“晃头”“耸肩”“缩脖”“瞪眼”“伸缩”“耸动”等形态特征,还有“幽默”“诙谐”“风趣”“机敏”等风格描述。此外,在传承人表演风格特征中大多以猴相描述为主,比如“孟广河的表演神态多似猴相,摇头耸肩,笑着脸瞪着眼,威武中露出一副诙谐滑稽的样子,后来封比村著名的花鼓艺人张增发很好地继承了他的这一表演风格。”[2]“吕其智的表演很有特色,手臂动作挥舞有力,幅度大,下身移动灵活快速,头颈较松随身体自然地上下点动或者左右摇摆,并不时地耸动双肩,显得粗犷而风趣,猴相十足。”[3]

这些猴相的动物仿生舞蹈是在模仿动物的特性或者体态下,与花鼓敲击动作以及舞蹈自身特性结合后,经过漫长的艺术加工和实践所形成的一种传统表达方式。比如“猴子望月”这个动作要求“正步全蹲”,用前脚掌一拍一步向前走,手连续做“右下勾左击槌”,双肩一拍一次上下耸动,抬头眼看斜上方,形似猴态。逆时针方向转圈。[4]所以它并不是简单模仿猴子形态,而是在猴子形态下表演花鼓的各种打法,这种形式既在花鼓打法上有一定的技术难度,又在“像与不像”之间的艺术形态上有一定要求,双重艺术标准构筑了翼城花鼓粗犷而诙谐的艺术风格。这是翼城花鼓的祖先们追求自然、崇尚自然的艺术表达,体现出翼城人民风趣、诙谐等审美情趣的艺术关照,更是翼城花鼓在对鼓点敲击技术和舞蹈形象双重标准的艺术追求。

当下,舞台版翼城花鼓并没有继承传统翼城花鼓粗犷而诙谐的艺术风格,而是将“粗犷”风格下的传统动作按照舞台效果和编导构思进行元素提炼后,经过专家的艺术加工和对演员基本功的高强度训练后,最终形成了猛烈、高亢的艺术风格,之后又加入女性花鼓的柔美,以此生发出很多男女对打的舞蹈形态,形成了热烈、高亢又具柔美的风格特征。在这样的背景下,传统翼城花鼓中猴相形态中诙谐、幽默的舞蹈动作因风格不同,无法被舞台版翼城花鼓采纳便弃而不用,久而久之,人们看的、学的、记住的都是舞台版翼城花鼓的舞台形态,传统形态中幽默诙谐的顽猴形象便逐渐被人淡忘,继而遗忘。同样被遗忘的是在猴相这份鲜活的形象中蕴含着的那份民族的情感和民族个性,以及幽默背后的文化亲和力。

二、“杠上花鼓”中花鼓动作的保留与花鼓绝技的遗失

传统翼城花鼓的舞蹈形态中,杠上花鼓是一种难度大、技巧高,带有惊险性的绝技表演。主要形式有两人架单杠、四人架双杠、十人架高低杠;主要动作是架杠和打鼓爬杠,上杆时是猴子形态,上杠后是各种惊险造型和传统花鼓动作,如“空中取酒”“仙人过桥”“金钩倒挂”“空中飞人”“蝎子倒爬”“单龙戏珠”“空中悬人”等。在传统翼城花鼓中掌握此类花鼓绝技的传承人不算少数,比如孟广河无论是杠上打、地上打、桌上打,还是打“单鼓”、打“多鼓”,都非常娴熟精湛,地面上的各种翻、滾、碾、转,掏打击鼓的精彩动作尤其令人赞叹[5];张增发从一鼓到多鼓,从地上到杠上,无不精通娴熟。他在高杠上表演轻松自如,踢腿掏打、拧身转腰如同在平地一般[6];杨生汉擅长表演多鼓,尤其是杠上的高空造型,高而险,被人们称为“花鼓杂技”……在杆上打鼓的造型也多半离不开勾腿吊腰等技巧,“高”“险”是他的主要表演特色[7];康业为黄河两岸的花鼓王,善于在庙会中表演“杠上花鼓”[8];杨作良造型形象生动,动作惊险动人,被人们称为“花鼓杂技”[9]。所以杠上花鼓是传统翼城花鼓中一个重要的绝技形态,也是当时花鼓传承人的代表性绝活之一。

新中国成立前翼城几乎年年都有花鼓比赛,他们称之为“花鼓会”,加之黑虎庙会、汤王庙会等各种庙会的参加,都使得翼城花鼓不断地进行艺术创新和难度提升,所以早期翼城花鼓是地上花鼓发展为杠上花鼓,再从一层花鼓发展到两层杠上花鼓,而当时康业为、孟广河、杨汉生、张增发等花鼓名家也皆因杠上花鼓的绝技而一举成名。杠上花鼓绝技的表演形式不但创新了翼城花鼓的舞蹈空间和姿态造型,也加强了翼城花鼓表演的技术难度和艺术高度,是翼城花鼓对艺术高度和难度追求的一种艺术表达,是翼城花鼓在长期的艺术实践中不断升华和创新下孕育的艺术精华,也是翼城花鼓高峰期的一种象征,更是翼城人民不畏艰险、勇于创新的精神表达。

舞台版翼城花鼓形态中只是将踢腿掏打、拧身转腰等花鼓动作进行保留,而杠上表演这种形式已经消失,一并消失的还有这种形式中生发的绝技形态。这对于翼城花鼓来说是一个重大损失,那么在这样的情况下我们首先考虑的是复原,可以恢复“花鼓会”等花鼓比赛和庙会等传统民俗活动,在赛鼓中激发绝技重现;可以寻找、挖掘、培育传统翼城花鼓的传承人和骨干来尝试恢复绝技;也可利用现代科技,整理已有的非遗舞蹈资料,利用计算机图形图像等现代技术手段把“杠上花鼓”相关照片和文字活化成数字影像。无论如何,我们能做的就是尽可能恢复或者说是尽可能保存这项绝技的形态样貌,让后人可以从中感受到这项绝技的精彩以及绝技背后翼城人民的精神风貌。

三、移动中重心向上形态的再造,重心向下形态的不完整保留

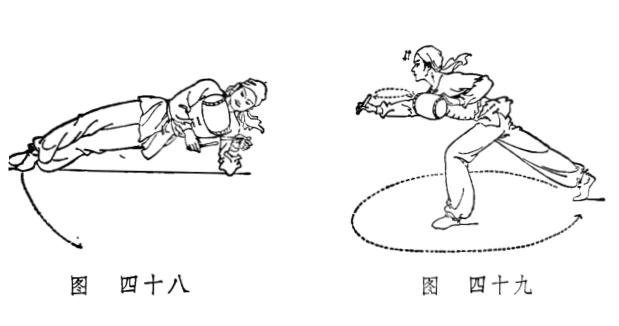

传统翼城花鼓中的移动步伐是在蹲、蹦、跳、碾、转下形成的滑步、冲步、逼逼步、颠颤步、弓步碾转等,这些步伐中“蹲”和“碾”的特征所呈现的舞蹈形态是以土地为中心产生的重心向下的舞蹈姿态,而“碾”则是在此基础上无限接近土地的原理中生发的舞蹈动作,如“碾磨”“弓步碾转”“单腿全蹲碾转”等,这些移动步伐下呈现的是花鼓以地面中心敲击的舞蹈形态。其次从舞蹈本体来看,此类舞蹈动作也同样具有一定的技术难度,比如“碾磨”(如图四十八)要求左侧身躺地,左臂屈肘支地顶起上身,全身挺直,以左肘为轴,双脚交替点地走圆圈,手作“漫头槌”[10] 。演员既要依靠手臂轴支撑身体旋转,同时还要进行鼓点敲击,所以在传统翼城花鼓中,这些动作也是传承人最具有代表性和特色性的动作之一。

从舞蹈身体运动的文化生态学角度出发,一个地域的生态文化孕育出与之相适应的传统民俗舞蹈。翼城花鼓是在翼城三面环山的地理环境、农耕劳动生产方式和少数民族居多的地域人文风貌中孕育出的一种具有独特个性的鼓舞形态。其次,从鼓的艺术形态来说,最初就是农耕文化中最具有代表性的一种艺术表达,以土地为中心向下敲打的舞蹈动作就是非常典型的农耕文化下的舞蹈形态,这种形态在无限接近土地的身体语言中完成与土地深层次的艺术对话。所以,这些舞蹈形态是翼城山地农耕文化特有的印迹,是翼城族群性格文化的一种显现。然而在舞台版翼城花鼓中重心向上的舞蹈形态逐渐取代了重心向下的舞蹈形态。舞台版翼城花鼓五分钟的表演中,重心向上的跳跃动作出现二十多次,他们上场时跳跃、结束造型时跳跃、高潮中也跳跃,或整体一起跳跃,或一个个闪烁式跳跃。整个舞蹈形态以蹦跳、踢腿等向上形态为主,重心向下的动作中诸如大八字半蹲和弓箭步等形态中保留了一部分动作,但诸如碾磨、单腿全蹲碾转 、矮子步等重心向下的步伐已消失。随着工业化和城市化的加速,农耕文明架构下文化形态出现瓦解和消亡的时代背景中,舞台版翼城花鼓出现这样的改良是一种正常现象,但是从非遗保护的角度出发,我们应该做的就是要坚守这份农耕文化的遗产,并将其进行完好保留交给下一代。

中国艺术研究院舞蹈研究所所长江东在浙江传统舞蹈学术研讨会中明确提出“以群星奖为主的群文舞蹈创作是艺术家创意手法的一种艺术表达,和非遗保护完全不是一回事”;浙江省非物质文化遗产保护协会传统舞蹈专业委员会主任吴露生老师也表示“我们艺术家可以吸取传统舞蹈的元素进行再创造但是要注意不要替代他的项目本身”;国家非物质文化遗产展示保护基地专家委员会主任马盛德老师对此类现象也提出建议“原生非遗形态要保持自己原来的状态,即便要有变化也是遗产的传承者来变而不能是编导去改变,所有人应该尊重社区遗产持有者的权利。”在这些语境中反观翼城花鼓,从舞台角度来看翼城花鼓舞台版的创作是成功的,也得到了专家的认可,获得了大奖。但是从非遗保护的角度出发,我们不是遗产的救世主,我们只是遗产的责任人。所以当我们将舞台版本的成功归结为是当代人的创作和智慧优于祖先遗产的创造,归结为是翼城花鼓项目在当代的发展和创新,并且将未采录的部分遗产认为是无用之材,弃之不理的做法是非常危险的。这不但违背了非遗传统舞蹈保护时要求完整性和原貌性的原则,也造成了非遗传统舞蹈片面化传承和按照改造过的舞蹈样态进行传承的可怕后果。试问舞台版翼城花鼓的取代使当代传统翼城花鼓丢失了什么?是猴相的舞蹈动作和形态?是杠上花鼓的绝技和形态?还是以土地为重心的舞蹈动作和形态?其实远远不止这些!还有诸如“凤凰展翅,狮子张口,蛇蜕皮”等那些曾经出现在杨作良口中的花鼓形态;还有历代传承人“无论是三个鼓还是五个鼓绝不能打空鼓”的原则和坚守;还有“从上一辈继承了花鼓就要把这个传下去”的使命和责任。所以,我们丢弃的不仅仅是祖先为我们遗留的这些看得见的宝贵财富,一并丢弃的还有这份遗产内在的文化价值和精神价值。

当下,按照舞台版翼城花鼓的形态大面积传承的现状还在持续着,这是我们在非遗传统舞蹈保护中出现的偏离,长此下去翼城花鼓的未来再无活水之源。所以,当前我们首先要认清非遗保护的核心与重点,廓清非遗项目与舞台创作的界限,激发原生地传统花鼓的“活态化”传承;重新建立翼城花鼓原生地的文化生态保护;重新唤醒原生翼城花鼓的民俗基础,抢救性挖掘和培育翼城花鼓原生地的花鼓村民成为翼城花鼓传承的骨干力量;重新建立翼城花鼓原生地最具有代表性的花鼓舞队成为其传播的主要力量;抓紧搜集和复原传统翼城花鼓的原生舞蹈形态。

1940年前后杨生汉的老师在日本人的威胁下,因不愿将翼城花鼓传至日本而选择自尽;1943年被日本人侵略的特殊时期,杨家庄村民们关在屋子里闹花鼓;1960年全村只有190人的杨家庄,花鼓却可以打得热火朝天……这份象征民族精神情感和个性特征的文化载体不应逝于今天,我们需要在社会转型的巨变中坚守这支遗产血脉,我们需要在文明转变的背景中传承这份遗产。非遗有大美,美的是自然与活态;非遺不争先,争的是绵延不绝!

课题:省级课题《对比研究山西两代非遗传承人之舞蹈形态》(课题编号2018E02)

注释:

[1] 中国民族民间舞蹈集成编辑部:《中国民族民间舞蹈集成·山西卷》,北京:中国ISBN中心1993年版,第775页。

[2] 同上,第776页。

[3] 同上,第815页。

[4] 同上,第791页。

[5] 同上,第813页。

[6] 同上,第814页。

[7] 同上,第813页。

[8] 同上。

[9] 同上。

[10] 同上,第796页。