普利策新闻奖与中国新闻奖的中美文化差异

2019-08-06汪汇源

汪汇源

摘 要:新闻作为社会文化不可分割的一部分,其指引着社会舆论的方向。在新闻实践中,文化得以重塑。与此同时,新闻理论也反映着一个民族和国家独特而深远的传统文化。新闻作品能够集中反映一个民族、社会和时代的价值观与文化观,造成中美新闻理论与实践差异的原因是社会性质、政党制度、意识形态和文化等的不同。普利策新闻奖与中国新闻奖作为美国和中国各自国内新闻界的最高奖项具有極高的研究价值。本文以普利策新闻奖与中国新闻奖为例,结合霍夫斯泰德文化领域的五种维度,通过对比分析法从宏观的角度对中美文化差异进行全面的研究。

关键词:霍夫斯泰德;五种文化维度;普利策新闻奖;中国新闻奖;中美文化差异

中图分类号:G21 文献标识码:A 文章编号:1672-8122(2019)07-0069-04

一、霍夫斯泰德的五种文化维度理论

对于文化是什么,学界尚无明确定义。有学者认为,文化是“集体价值和规范的体系”,也是“导向体系”[1]。作为一名心理学家,霍夫斯泰德将文化定义为“区分一个群体中的成员或将人进行分类的集体心理程序”。他以国际商用机器公司雇员的相关信息为基础进行了一项为期六年的研究。这项研究之所以极具权威性其得益于广泛的调查范围——50个国家和3个跨国区域。1980年,文化维度理论作为研究成果出现在霍夫斯泰德的著作《文化的重要性》中。因其前期调查主要在西方国家开展,由西方学者进行实施,所以调查结果有一定的文化差异。1991年香港大学教授麦克哈瑞斯邦德, 根据他对非西方文化人口的调查结果为霍夫斯泰德的文化维度理论添加了另外一个维度——短期导向和长期导向。并且这第五种维度得到了霍夫斯泰德的认可。至此,文化维度理论完整地出现在公众视野中。

(一)集体主义与个人主义

集体主义文化组织强调个体之间的紧密联系。在这种文化下家族意识、情感依附和同一组织成员间的相互责任是关注的焦点。它的核心价值观是团队的和谐与一体化,友好的关系重于任务等。但是集体主义并没有全面否定个人的利益,而是强调维护集体利益可有效保障个人利益。

而在个人主义文化下,个性与个人权利是重中之重。其显著标志是建立一个松散架构的组织关系。它的核心价值观是独立、个体自由、以自我为中心以及交谈中有鲜明的观点等。

(二)不确定性规避

不确定性规避指的是某种文化下的社会成员在遇到不确定事件时感到受威胁的程度。接受和容忍含蓄和不确定因素的能力程度可以用来划分高不确定性规避和低不确定性规避。

以规则作为指导的特点使得高不确定性规避社会建立了一系列法律、规章制度、体制和各种限制来减少不确定性。它的核心价值观是毫不含糊和毋庸置疑。受这种文化影响的人们通常认为误差的存在是危险的事情。

对不确定事件有较高的容忍度和恢复能力是低不确定性规避社会的显著标志。 它的核心价值观是摸索、探究和对不确定、隐秘因素的容忍。除此之外,体制的空间可伸缩性高。

(三)权力距离

权力距离指数是用来测量一个社会或国家,人与人之间的平等程度的指数,它包括高权利距离和低权力距离。

由权利和财富造成的社会等级的不同,在高权力距离的社会得到了高度的认可。在该种文化影响下的社会,由于要遵守等级制度从而导致由下而上的交流被严格限制。换言之,此种社会崇尚社会地位、权利和中央集权。

而低权力距离社会则完全相反。“人人平等”是低权力距离社会的显著标志。其强调的不再是社会等级而是社会地位与机会的平等。此外,责任和权利分散也相当重要。

(四)男性气质和女性气质

性别在职业、掌控权和权利等社会角色模式中占据什么样的地位,可以通过女性气质和男性气质来反应。

男性气质,也称为男权主义。在男权主义影响下的社会或是国家对性别差异的灵敏度很高。男性作为社会和国家的砥柱,掌控着优势地位,同时也控制着女性,存在着惯例般的性别歧视。其核心价值观是重视物质财富、社会地位上的成功,以男性为主导。

同样,女性气质又称为女权主义。与男权主义所不同的是,女权主义并不是强调女性在社会和国家中的主导地位,而是强调性别在女权主义的国家和社会中并没有认同程度上明显的差异。具体表现为女性在事业、家庭等各个方面享受着和男人平等的权利。其核心价值是注重储蓄、关爱他人、同情弱者等。

(五)长期取向和短期取向

这一指数用来反映一个社会或者国家对于思想和价值观的忠诚程度,即对于传统的和超前的思想与价值观的态度。

长期取向的社会和国家较为传统,老人、前辈在社会中的地位很高,注重承诺。在长期取向影响下的人们认为他们所尊崇的优秀传统会为其发展带来便利。其核心价值是勤俭节约、利益长远化等。长期取向指数高的国家恪守传统,对未来的社会变化感到怀疑。社会成员必须遵守社会秩序。这样的社会文化决定了其构建过程的漫长性,对外来者而言,想要适应这样的文化并不容易,同样需要长时间的融入学习。

短期取向的社会和国家受到传统和承诺的束缚较小,并不强调长期观念。其核心价值是对短期成效的期望较高。长期取向指数低的国家强调个人的创造力,强调个体的发展。

二、普利策新闻奖与中国新闻奖

(一)普利策新闻奖

普利策新闻奖有“新闻界的奥斯卡”和“舆论的诺贝尔奖”之称。美国将近有300个新闻奖项,而普利策新闻奖是其中最为耀眼的一员,它享有“美国最负责任的写作和最优美的文字”的美誉,这也是美国每一个新闻从业人员毕生追求获此殊荣的最大动力。

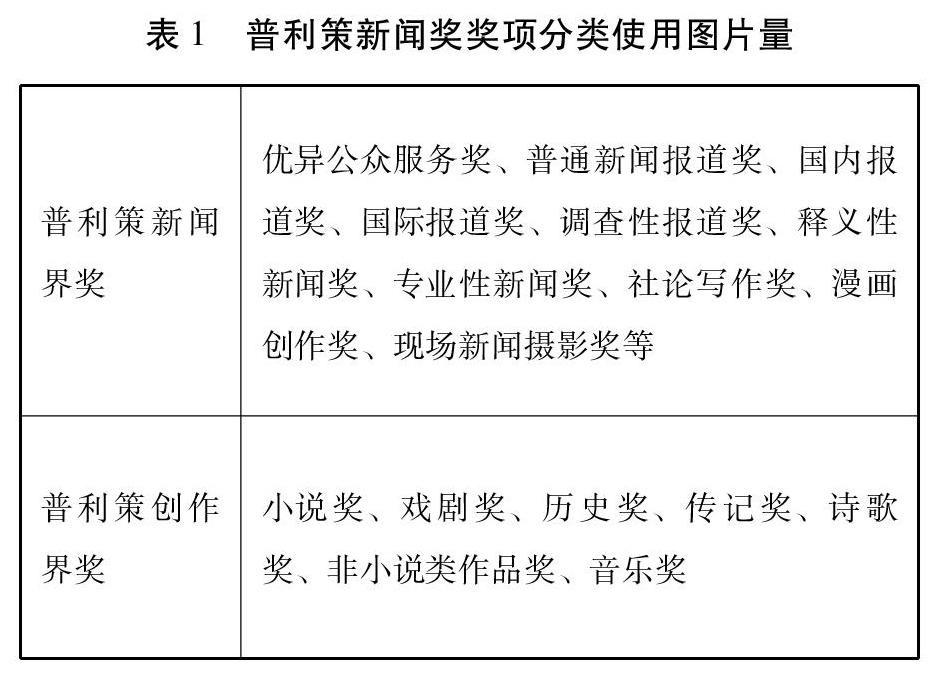

普利策新闻奖由美国著名记者和报纸经营人约瑟夫·普利策设立于1917年,经过近半个世纪的发展在二十世纪七八十年代就已成为美国新闻界的最高奖项。它是美国的一种多项新闻、文化奖金。主要分为新闻奖和文化艺术奖两大类,共19个项目。普利策新闻奖每年颁发一次,评选结果一般都在四月中旬的一天宣布,五月份颁奖。正是由于参选作品众多且这种多层次的严格甄选,使其具有极高声誉的同时,也保证了获奖作品的顶尖水准,获奖者也是实至名归。

(二)中国新闻奖

中国新闻奖在世界上的地位与普利策新闻奖不可同日而语,但其作为中国国内新闻界中声誉最好、号召力最强的新闻奖项,也得到了除新闻界之外的社会大众的广泛关注和高度重视,重要性不言而喻。

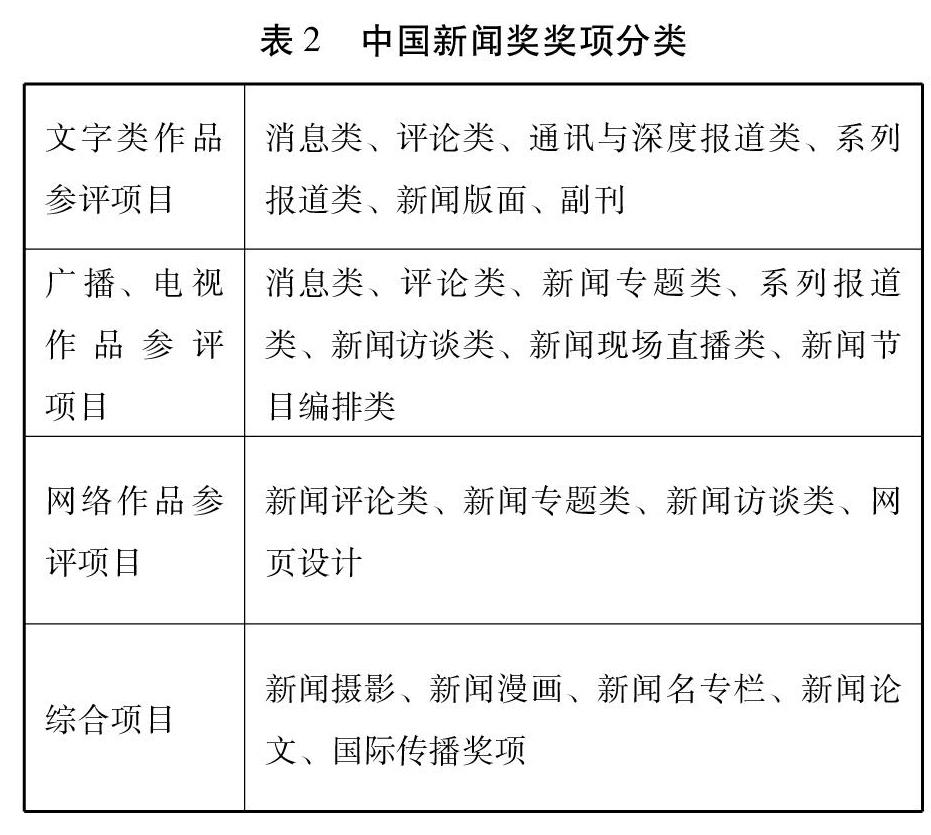

中国新闻奖的前身是创办于1979年的全国好新闻奖,1990年改名为中国新闻奖。该奖是由中共中央宣传部批准,中华全国新闻工作者协会主办的全国综合性年度优秀新闻作品最高奖。每年12月颁奖,在全国所有报纸、广播、电视等媒体中评选出特别奖以及一、二、三等奖各若干名。它作为一项政府奖,初衷是为了“检阅我国新闻工作年度业绩”。

三、基于霍夫斯泰德五种文化维度的普利策新闻奖与中国新闻奖反映出的文化差异

(一)集体主义和个人主义

从奖项的设立机构中我们不难看出,在以个人主义为主导的美国社会,普利策凭借一己之力创办了如此重要的奖项,充分发挥了个人权利的重要性,彰显了个人性。普利策从一个默默无闻的士兵到成为创办美国现代报纸的先驱者,与他个人出色的创造力是分不开的。他创造了编辑写作制,至今仍是新闻界的普遍原则。他对报纸的经营与编辑的见解独树一帜,普利策在筹划建立这样一个奖项的过程中体现出其独立的精神,个人权利得到了尊重。同时以自我理想为中心,积极推动该奖项的实施。

而在以集体主义为主导的中国,中国新闻奖无论是前身还是现在,主导权都掌握在集体的手中,并且不是单一的集体。中国新闻奖由中央宣传部批准设立,由中华全国新闻工作者协会主办。中国新闻奖评选委员会由中国记协聘任,经中央宣传部批准。这充分体现了个体之间的紧密联系、团队的和谐和一体化。

(二)不确定性规避

由这两个新闻奖的奖项分类可以看出,美国作为低不确定性规避国家,其奖项分类并无可遵循的一致而有规则的分类方法,较为含糊。而作为高不确定性规避国家的中国,奖项划分十分清楚,由奖项等级到媒体再到体裁,清晰明了。

在获奖题材方面,普利策新闻奖主要强调矛盾与冲突,大多数报道都揭露了社会阴暗面,属于揭露性报道。从1917年至20世纪90年代,揭露性报道占获奖报道的40%[2]。普利策新闻奖获奖题材多种多样,很难进行分类,其题材涉及政府腐败、选举内幕、凶杀暴力事件等等。而中国社会自古追求政治正确与稳定和谐的社会环境,新闻报道主要以正面报道为主,强调用正面报道教化民众。在中国新闻奖获奖题材中,好人、好事类报道占据主要地位。

(三)权力距离

由报道倾向可知,美国作为低权力距离国家,人人平等的观念深入人心。在公众心中,等级只是为了便利而建立的不同角色,并不存在高低贵贱之分。所以在新闻报道上,媒体关注个人,可以从个人的喜怒哀乐、荣辱来体现一个社会,媒体也可以调侃政界人士,甚至对政界的丑闻报道毫不避讳甚至趋之若鹜,这些都是低权利距离的表现。西方媒体从不惧怕挑战权威,他们善于揭露政治人物的丑闻,西方媒体报道的最终目的不仅仅是反映问题,而是关注问题有没有得到最终解决。

而中国作为高权利距離国家,信奉权威已经是根深蒂固的思想。社会地位的不同也得到了民众普遍的认可。所以中国的媒体普遍关注的是国家、社会、集体的大事,虽然关于普通民众也有报道和关注,但与前者相比,比例相对较低。中国媒体往往重点关注国家领导人及政治人物,例如在1992年中国新闻奖15篇一等奖获奖作品中,有关邓小平的3篇,有关邓颖超的1篇,有关张学良的1篇,总共5篇,比例为33%[3]。中国媒体主要为政府与民众之间的“传话器”,他们只关注反映问题,而非解决问题。

(四)长期取向和短期取向

由两个奖项的评选机构可知,作为短期取向的美国,受到传统与权威的束缚较小,评选委员会由学术界人士作为主导,可见在评选普利策新闻奖的首要出发点是考虑到学术研究,而非政治、经济等其他因素。

而作为长期取向的中国,将利益长远化。这就要求在评选中国新闻奖的过程中,要首先考虑到获奖作品是否会对将来的社会经济发展带来益处,而降低了学术方面的要求,这就决定了中国新闻奖的掌舵者主要为政界、媒体界的核心人物。

四、结 语

比较的目的是取长补短,为我所用。在全球化大背景下,中西文化交流日益频繁,彼此都在不断学习对方文化中的精华之处来弥补自身不足。西方新闻价值观也在不断调整,从过度关注个人价值转向对国家政策方针的重视,从以报道负面新闻为主转向加大对积极正面新闻的报道,新闻氛围逐渐平和。而从近些年中国新闻奖一等奖作品来看,正面报道和负面报道平分秋色,这是中国新闻在社会环境激烈变革下的理性选择,中国新闻正在努力突破“一味和谐”的媒体环境,以批判的态度努力营造一个公正客观的媒体生态。传统的新闻价值观由传统文化发展而来,而一定时期的政治经济环境又在深刻影响着当下的新闻价值观。在当前中国经济体制变革和社会结构激荡变化的时期,中国新闻迫切需要进行文化创新。一方面,在全球化大潮下,中国媒体应警惕“帝国主义”腐朽文化对传统文化的侵袭,取其精华,去其糟粕,保护我国传统文化精髓不流失;另一方面,中国媒体要以更加积极的姿态融入全球媒体的大环境之中,汲取人类先进文化,走出一条博览众长、自我创新之路。

参考文献:

[1] 隋艺斐.浅析霍夫斯泰德文化维度理论[J].山西青年,2018(1):78.

[2] 钟丹丹.全球背景下中西传媒的价值取向比较——兼谈中国新闻奖与普利策新闻奖的比较[J].成都大学学报(社会科学版),2006(1):68-71.

[3] 张卓.搜索传统 走向沟通——从中国新闻奖和普利策新闻奖看中西传媒的价值取向和文化选择[J].国际新闻界,2000(2):57-62.

[4] 包临轩.中国新闻奖改革势在必行——兼谈普利策新闻奖的启示[J].新闻传播,2000(1):12-14.

[5] 许梦婷,巩雪.从中国新闻奖和普利策新闻奖看中美新闻价值观差异[J].编辑之友,2012(9):89-91.

[6] 张末冬.由普利策奖与中国新闻奖的对比 看中西新闻之异同[J].编辑之友,2010(S1):36-38.

[7] 张文灿,陈丹.价值理念与新闻表达——2011中美获奖新闻比较研究[J].新闻传播,2012(5):46.

[8] 杨华,何斌.作为“仪式”的新闻奖——普利策新闻奖与中国新闻奖仪式建构对比分析[J].东南传播,2010(5):61-63.

[9] 方明.简论中美新闻报道价值观的异同[J].新闻爱好者,2009(13):29.

[10] 范艺.中美媒体对突发事件新闻报道中的价值观的异同对比[J].湖南科技学院学报,2017,38(8):141-143.

[11] Brian Logan,Daniel Sutter. Newspaper quality, pulitzer prizes, and newspaper circulation[J]. Atlantic Economic Journal,2004,32(2).

[责任编辑:杨楚珺]