哲学诗与哲理诗

2019-08-01王凌云

…………………………………………………………………·王凌云

一

哲学与诗的关系,一如夫妻关系,复杂而微妙。它们经常争吵,相互间充满敌意;又经常亲密如初,并在结合中诞生了众多子嗣。柏拉图(Plato)以“造影、不善、无真知”来诋毁诗人(《理想国》第十卷),德国哲人黑格尔(Hegel)、海德格尔(Heidegger)等则认为诗是真理发生的处所(《美学》和《艺术作品的本源》)。在当代语境中探讨二者关系的人,大多受德国思想影响——或追随浪漫派而声称诗与哲学应和解、结盟,或追随尼采(Nietzsche)而主张“诗高于哲学与真理”。如今,从哲学方向对诗与哲学之间关系的讨论已经够多,这里无庸赘言。本文仅从诗的角度来讨论二者结合的可能方式。

二

在一严肃诗作中发生的哲学与诗的结合,大体上可以分为两种:哲学诗与哲理诗。“哲学诗”指以“哲学式的思辨”作为诗歌特征或目的的诗作。而“哲理诗”则指那些并不将“哲学思辨”作为诗歌的主要目的或明显特征,但又包含非常突出的玄妙或神秘之理的诗作。

所有杰出的诗作中都必定包含着某种层面、某种向度的“理”。哲理诗与抒情诗或叙事诗之间的类型区分,主要体现在:哲理诗中的“理”需要以某种方式清晰显现出来,尽管它可以非常神秘;而抒情诗或叙事诗中的“理”,则被严密包裹在诗的形象之流与叙述细节之中,不能过于直接、清晰地呈露。哲理诗往往具有“教诲”或“说理”的特征,但这“理”又不能是概念化、理论化的,而一般是人生感怀、世故之道和神秘主义,且在说理之时需要以形象、譬喻和故事来辅助或承载。有一些诗介于哲理诗与抒情诗(或叙事诗)的中间地带,在抒情或叙事之间夹杂着许多感怀、教诲或沉思,比如罗伯特·弗洛斯特(Robert Frost)的部分诗作(《未选择的路》《雪夜林边驻足》等)。还有一些诗本身属于抒情诗或叙事诗的类型,但在哲学性的阐释中却可以被理解为承载着非常浓重的“理”的成份,比如荷马(Homer)、策兰(Paul Celan)、海子的诗作。

此外,哲理诗也有古今之分。古典的哲理诗一部分是玄学诗,以古典本体论和宇宙论作为“理据”来进行玄谈,但又主要是趣味化的,而非严格的哲学思索,如中国魏晋时期的玄言诗以及宋诗中热衷于禅意理趣的诗作,其中最著名的例子当数苏轼《题西林壁》:

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

另一部分是教诲诗,所说之理是作者希望读者认真接受的、对于人生道路的劝诫。教诲诗中人们耳熟能详的例子,有唐代无名氏《金缕衣》以及清代《红楼梦》中的《好了歌》:

劝君莫惜金缕衣,劝君须惜少年时。

有花堪折直须折,莫待无花空折枝。

(《金缕衣》)

世人都晓神仙好,惟有功名忘不了!

古今将相在何方?荒冢一堆草没了。

(《好了歌》之一)

中国当代的哲理诗出现了两种新动向:其一是大量游戏性质的说理,亦即诗中之理并不是严肃认真的理,而只是似是而非的、修辞性质的“理”。臧棣《芹菜的琴丛书》就是一个精妙的例证:

我用芹菜做了

一把琴,它也许是世界上

最瘦的琴。看上去同样很新鲜。碧绿的琴弦,镇静如

你遇到了宇宙中最难的事情

但并不缺少线索。

弹奏它时,我确信

你有一双手,不仅我没见过,

死神也没见过。

其二,是当代的哲理诗中出现了一种新的类型,可称之为“分析性诗歌”(又称“社会学诗歌”),其哲理或观念来源于现代思想和社会理论的诸种视角,但在诗中得到了高度修辞化的改造和变形。试读钟鸣《中国杂技:硬椅子》中的著名开头:

当椅子的海拔和寒冷揭穿我们的软弱,

我们升空历险,在座椅下,靠慎微

移出点距离。椅子在重迭时所增加的

那些接触点,是否就是供人观赏的

引领我们穿过伦理学的蝴蝶的切点?

在分析性诗歌中,一般不会直接出现哲学的概念和术语,而是将某些形象改造为具有揭示力和分析性的“概念-形象”,并围绕这些“概念-形象”展开观念演绎和生存境况分析。在中国上世纪“九十年代诗歌”中,分析性诗歌曾经代表了新诗中最尖端、最复杂的部分,除了钟鸣的《中国杂技:硬椅子》外,欧阳江河的《咖啡馆》《傍晚穿过广场》和肖开愚的《公社》也是这一写法的代表性作品。

三

哲学诗亦有古今之分。以西方而论,巴门尼德(Parmenides)的《论自然》、卢克莱修(Lucretius)的《物性论》是古典哲学诗的典型例证,他们本身就是哲学家,而且以诗的形式来进行严格、深密的哲学思考。这种哲学诗在当代基本上没有对应物,勉强来说,柏格森(Henry Bergson)《创造进化论》算得上《物性论》的同类,但又并非严格意义上的诗歌(尽管在逻辑实证主义者那里它被视为“概念诗”)。当代不少(欧陆的)哲学家的思考是非常诗意的,如柏格森、海德格尔、薇依(Simone Weil)、德勒兹(Gilles Louis Réné Deleuze)等人,但他(她)们很少创作诗歌,更极少写作哲学诗。薇依的部分杰出诗作(如《门》)是“宗教-哲理诗”,而海德格尔的诗作(《来自思的经验》)水平极其有限。

这一现象(古代有哲学家所作的哲学诗,现代基本没有)的原因主要有二。首先是古代哲人有“占先优势”,他们可以不加详细论证、甚至毫无论证地抛出哲学命题,这些诗性的命题会在后世得到严肃对待,而现代哲学家已失去这样的特权,他们再用“诗”的方式写作会受到同行指责。巴门尼德和赫拉克利特的诗体或箴言体思辨,基本上不可能再被今天的哲学家效仿(尼采是仅有的例外)。另一个原因是,西方古典诗歌的韵律、体裁和语言方式,按罗兰·巴特(Roland Barthes)的说法,其实是散文性质的或平面延展性的,它对语言的内在浓缩度、结晶度、爆破力和新异性要求并不高,这种“内在散文”性质的诗歌语言与概念语言的冲突并不那么激烈,使得哲学思辨较容易在其中呈现。而现代主义以来,诗歌对语言的要求表面上是散文化了(不再押韵,自由体),但实质上更加严格地诗化了——当代诗对修辞密度、语感力度和新异性的要求,较之于古典诗歌的语言要高得多。这种新的诗歌语言(强调感性的饱满与新异),与概念语言之间几乎是水火不容、不可调和的。如今,不论在中国还是西方,哲学家们绝大多数都不再有能力写出当代意义上的诗歌了,他们的专业素质主要集中于论证训练上,在修辞和语感方面已跟不上诗歌的要求。

四

因此,今天的“哲学诗”,如果有的话,也只是诗人创作的,而非哲学家创作的。要写哲学诗,其前提当然是诗人必须学习或热爱哲学思辨,并认真阅读过大量哲学著作。那么,诗人如何创作出“哲学诗”呢?这里也分为几种不同的情况。

第一种情况是,诗人具有形而上学的雄心,试图取代或冒充哲学家,在诗中创建形而上学或哲学体系。中国当代鼓吹“神性写作”理念的某些诗人(如亚伯拉罕·蝼冢)就是如此。今天,这种类型的诗人对诗和哲学的理解,骨子里都还留在早先时代(古代或近代),因为那种宏大的形而上学体系,那种企图用一个体系囊括整全的野心,都是古代和近代的产物。这种“形而上学诗歌”,在语言方式上是神话叙事与概念思辨按大致相当的比例进行混合;如果写作者能力不够,会出现概念语言的膨胀和泛滥,导致诗作失去基本的丰盈度和感受性,而变得抽象和枯燥。

第二种情形是,将哲学思辨混合在哲理诗、抒情诗或叙事诗之中,创造出一种介于哲学诗与哲理诗之间的类。这样的情形,发生在荷尔德林(Friedrich Hölderlin)这样的诗人身上,里尔克(Rainer Maria Rilke)的《杜伊诺哀歌》(Duineser Elegien)也勉强可以列入。荷尔德林算“半个哲学家”,他有能力进行真正的思辨(荷尔德林写过《判断与存在》(Judgment and Being)这样被学界重视的哲学短论);其写出的诗作虽然大多属于抒情诗或颂诗,但其中掺杂了相当成份的哲学思考。这些诗中的“理”,虽然有形象、譬喻和神话的辅助,但从中显露的并不是一般意义上的神秘主义或人生感怀,而是真正的、有其完整性的哲学。因此,荷尔德林所写的并不是哲理诗,而更接近于哲学诗。试读荷尔德林《莱茵河》中的片段:

纯正的起源是一个谜。即便

歌声也几乎无法揭开。因为

你如何开端,你就将如何保持。

急迫和培育

诚然作用许多,能力最大的却

是诞生,

以及迎向新生儿的

那缕光线。

里尔克的情形则与荷尔德林不同,他的诗作大多属于哲理诗和抒情诗,但《杜伊诺哀歌》的沉思却因其完整和庞大而超出了哲理诗的范围,必须被纳入到哲学诗之中予以讨论。里尔克诗歌最强有力的阐释者几乎都是哲学家(海德格尔、伽达默尔、阿伦特、阿甘本等),其缘由也在于此。总体而言,这第二种情形由于要求诗人对诸体裁进行混合,同时在形象、抒情、叙事和思辨之间保持某种平衡,因而对诗艺和哲学能力的要求都很高,不容易写作成功。大多数模仿荷尔德林、想走这一路线的诗人会发现,自己无论是诗艺还是思辨能力,都与之相去甚远。

第三种情形,则是将当代哲学的理解方式和概念语汇渗透在当代诗的语言感受力之中,不再追求体系性的形而上学诗歌,也不再像荷尔德林或里尔克那样进行一种完整、有神话背景的诗歌思辨,而只是在一个片断或局部中塑造出“哲学语感与诗歌语感的混合物”。这类似于从哲学之思的江中舀出一勺或多勺“概念之水”,将其装入诗歌的瓶子里,并添加诗歌语言的作料和调味品,最终调制出带着特殊语感的“概念-思辨汤”。这样的哲学诗,可能是对某哲学家、哲学著作思想的移用或仿写,也可能是对自己发明的思辨片段的诗歌式呈现,还有可能只是对哲学的局部戏拟。但它们要成为哲学诗,概念语汇就必须占据主导位置,形象和叙事只能是辅助。这种局部、片段性质的“概念诗”,是将某些哲学概念从严格的哲学语境中移置出来,进行脱敏或脱脂化处理,使之被诗歌语境、语感、语速和语流同化。因此,它们虽保持着哲学概念的外观,但在阅读时的滋味却被完全改变了。一个最近的例证是钟芝红的《德勒兹:一种生成》,它将德勒兹哲学的主要概念和概念人物(“生成”“千高原”“机器”“无器官身体”“巴特比”等等)嵌入到诗中,并以德勒兹的方式展开着连接和解域,但从语感和节奏来说仍然具有诗的特征:

是千座高原。那些当代的春天竟然

没有一丝多余。巴黎属于我们吗,他以为

地图有无穷的名字,机器与另一台机器

为了维系便随时中断。真的是在革命中

不在别处,在诊断。何以容纳,欲望不是

欲望,它新鲜、快乐,有好看的无器官。

是不喜欢的,家族有它的生产,那场风暴

的立场:反俄狄浦斯。没有起点了,谵妄是

语言。巴特比,一块晶体。巴特比是姿态。

一个承受时代重量的行动者,巴特比是

叩问。某个刚好被需要的“人”。他终于老了学思辨,又有诗歌语言方面的天赋和力量。不过,第三种情形也有自身的弱点,那就是容易形成套路或程式——那个装着“概念之水”的诗歌瓶子,可以很方便地按某种型号和风格生产出来;而对“概念之水”进行加工的作料和调味品,以及调味手法,在每个诗人那里也容易固定。因此,写作者仍然需要不断反思和破除自身的套路,对业已熟练掌握的那些手法进行自我更新。

当代的哲学诗如果可能成立,基本上只能采取上述第二种和第三种情形。相对来说,第三种情形要更容易成功一些。毕竟,绝大多数诗人都无法像荷尔德林那样既能进行真正的哲

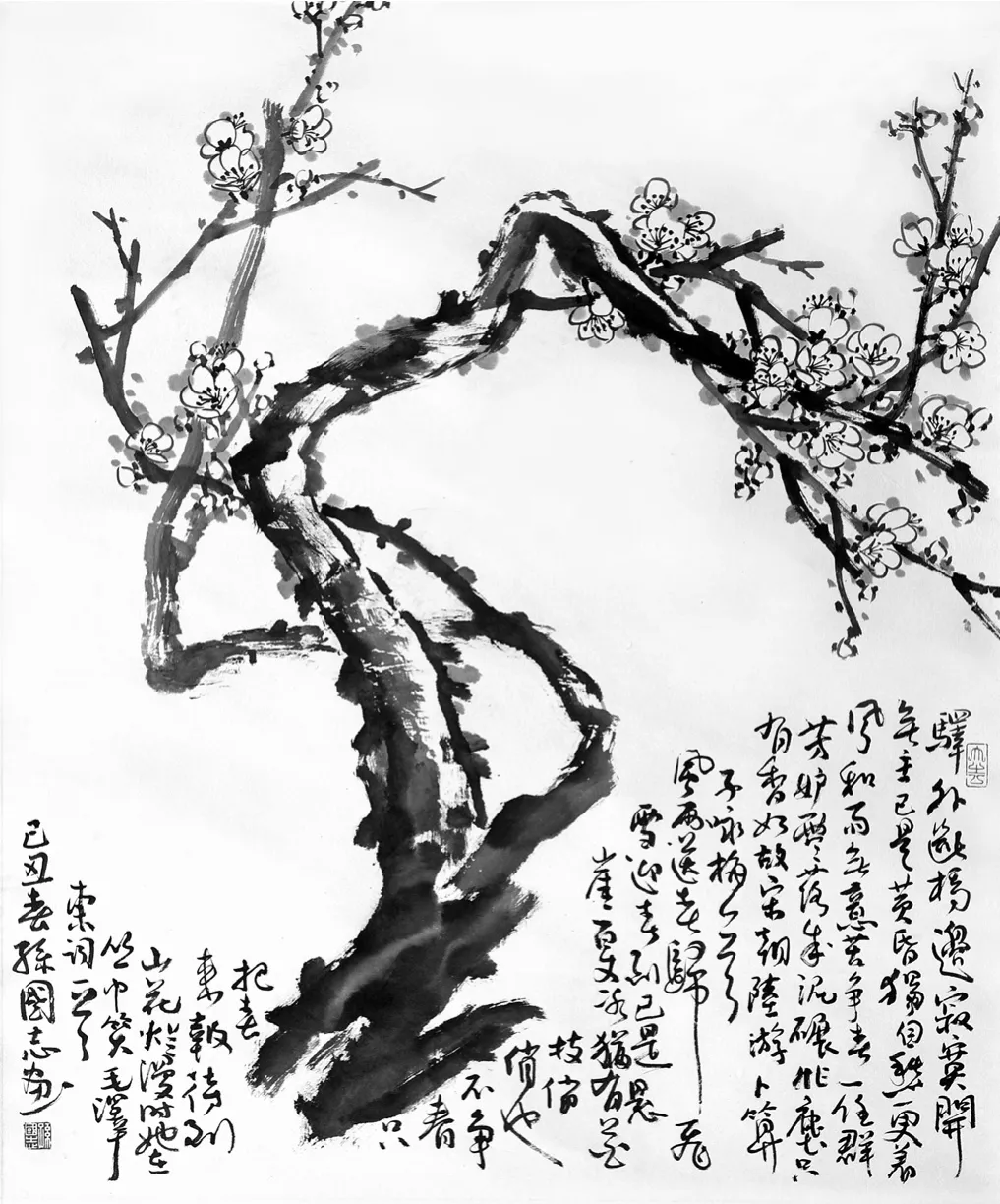

孙国志 梅之四 国画