下斜肌不等量切除前转位术治疗伴有非对称性下斜肌功能亢进的分离性垂直斜视

2019-07-25扶城宾何瑞霞张素素谢砺颖郭桂花林森好

扶城宾,何瑞霞,张素素,谢砺颖,郭桂花,林森好

作者单位:(523106)中国广东省东莞市,东莞爱尔眼科医院

0 引言

分离性垂直斜视(dissociated vertical deviation,DVD)是一种与Hering法则相矛盾的特殊类型斜视,是一种垂直眼球运动异常,表现为遮盖患眼破坏融合、疲劳或注意力分散时出现非注视眼上飘、外旋现象,去遮盖后非注视眼回落、内旋,斜视度不稳定,用三棱镜测量垂直斜视度时很难得到稳定的斜视度。DVD一般双眼发病,文献报道双眼发病率约为85%,但发病可有先后,双眼程度也可不同,对于DVD较轻、患者过度紧张或单眼DVD,可以借助雾视法及同视机反转注视试验进行确诊。该病可与其他类型斜视同时存在,其中部分患者可同时伴有下斜肌功能亢进。目前,手术是治疗DVD的主要方法。本文对22例伴有非对称性下斜肌功能亢进的分离性垂直斜视病例行下斜肌不等量切除前转位术,疗效满意,现报告如下。

1 对象和方法

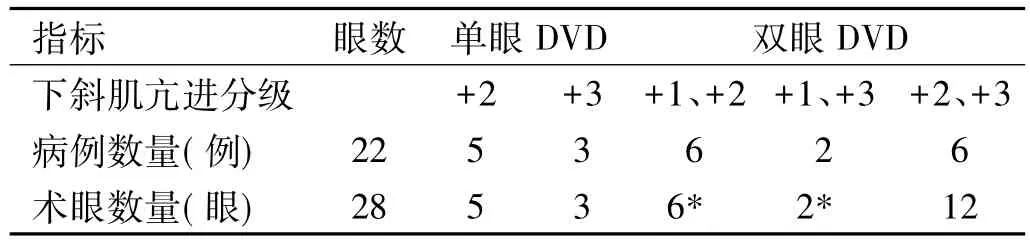

1.1 对象 收集2015-06/2017-06在我院行下斜肌不等量切除前转位术治疗伴有非对称性下斜肌功能亢进的分离性垂直斜视病例22例28眼,其中男10例,女12例,年龄3~28(平均 12.32±6.81)岁,术后观察 6~18(平均10.05±3.87)mo。单纯DVD 10例,DVD合并内斜视4例,DVD合并外斜视8例。垂直斜视度 12△~30△(平均17.68△±4.98△)。术前7例伴有代偿头位。所有患者术前同视机检查均提示无双眼视功能。22例患者下斜肌功能亢进分级、病例数量及术眼数量分布情况见表1。本研究通过医院伦理委员会审核,患者知情同意并签定知情同意书。

1.2 方法 术前检查:(1)术前常规检查眼部情况,排除器质性病变;(2)散瞳检影验光明确屈光性质,其中DVD合并内斜视患者使用阿托品眼用凝胶(2.5g:25mg)散瞳,单纯DVD及DVD合并外斜视患者,12岁以上使用复方托吡卡胺滴眼液散瞳,12岁以下使用阿托品眼用凝胶(2.5g:25mg)散瞳;(3)单眼、双眼眼球运动检查判断眼外肌功能亢进与不足情况;(4)同视机检查双眼视功能及9个诊断眼位双眼分别注视的客观斜视角;(5)三棱镜遮盖法分别测量33cm及5m的斜视度,重复测量3次,取最高值记录为垂直斜视度;(6)同视机测远立体视,Titmus立体视检查图谱测近立体视;(7)眼底照相Auto CAD绘图测量软件了解眼球旋转状态。

表1 下斜肌功能亢进分级、病例及术眼数量分布情况

手术方法:手术在全身麻醉或局部麻醉下进行(其中18岁以下选择全身麻醉手术,18岁以上选择局部麻醉手术),开睑器开睑,牵拉术眼转向鼻上方,暴露颞下球结膜,做颞下距离角膜缘10mm近穹窿部结膜切口,长约8mm,勾取并分离暴露下斜肌,DVD明显且合并同侧下斜肌功能亢进+2者,距离下斜肌止端3~4mm置6-0可吸收双套环缝线(下斜肌切除量3~4mm);DVD明显且合并同侧下斜肌功能亢进+3者,距离下斜肌止端5~6mm置6-0可吸收双套环缝线(下斜肌切除量5~6mm),缝线颞侧剪断下斜肌,将下斜肌鼻侧断端转位固定于下直肌止端颞侧,牵拉眼球颞上转动无受限,8-0可吸收缝线间断缝合颞下近穹隆部结膜切口(DVD不明显、下斜肌功能亢进+1眼不做手术处理)。如合并水平斜视,Ⅰ期联合行水平斜视矫正术。

下斜肌功能亢进分级按麦光焕分级法[1]进行分级:(1)当双眼向左或右侧转动时,内转眼位置已明显升高;进一步向该侧上方注视时,内转眼明显上转,位置高于对侧眼,即该眼较对侧眼上转迅速,此表现为亢进+3。(2)当双眼向左或右侧转动时,内转眼位置较对侧眼高;进一步向该侧上方注视时,内转眼位置较对侧眼高,此表现为亢进+2。(3)当双眼向左或右侧转动时,内转时位置无明显升高;进一步向45°方向注视时,内转眼位置较对侧眼高,但不明显,此表现为亢进+1。

疗效评价标准:(1)分离性垂直斜视疗效评价标准:Ⅰ级满意,在保持双眼注视的情况下,原在位没有明显的垂直分离出现;Ⅱ级好转,垂直分离仍存在,但出现频率较低或较术前明显减少,对外观影响不明显;Ⅲ级无效,术后仍有影响外观的垂直分离出现,或频率和幅度无明显减少。(2)下斜肌功能亢进疗效评价标准:采用中华眼科学会全国儿童弱视斜视防治组制定的斜视疗效标准,按治愈、好转、无效进行评价。治愈:原在位垂直斜度≤5△,代偿头位消失,Bielschowsky征阴性。好转:垂直斜度>5△,代偿头位明显好转,Bielschowsky征阴性。无效:垂直斜度>10△,代偿头位无好转,Bielschowsky征阳性。

2 结果

2.1 术后双眼视功能恢复情况 本组22例患者术前同视机检查均提示无双眼视功能。术后复查同视机:无双眼视功能者11例(50%);恢复Ⅰ级视功能者6例(27%);恢复Ⅱ级视功能者3例(14%);恢复Ⅲ级视功能者2例(9%)。

2.2 疗效 (1)DVD疗效:满意17例(77%),好转5例(23%),无效0例。(2)下斜肌功能亢进疗效:治愈13例(59%),好转9例(41%),无效0例。

2.3 术后眼位及代偿头位 (1)水平眼位:外斜矫正术后水平眼位欠矫1例,内斜矫正术后水平眼位欠矫1例,过矫0例,正位20例。(2)垂直眼位:垂直斜视度≤5△者13例,5△<垂直斜视度<10△者 9例,平均5.55△±2.35△,垂直眼位无过矫。(3)代偿头位:术后6例代偿头位消失,1例代偿头位明显改善。

2.4 术后并发症 下斜肌不等量切除前转位术的主要并发症是抗上转综合征和眼睑变化,眼睑变化主要包括睑裂缩窄及下睑膨出。本组1例患者发生轻微抗上转综合征,由于该例患者抗上转综合征轻微,第一眼位和下方注视野均正位,无复视及代偿头位,故未行Ⅱ期手术处理。另外1例患者发生睑裂轻微缩窄,睑裂缩窄量<1mm,对外观影响不明显,相比术前斜视外观,患者对术后外观非常满意,拒绝Ⅱ期处理。

3 讨论

1981年Elliott等首先详细报道了下斜肌前转位术,将下斜肌切断转位固定于下直肌止端颞侧,发现可以产生限制眼球上转的作用。近年来,下斜肌前转位术在伴有下斜肌功能亢进的DVD患者治疗中取得了一定的疗效,王慧等[2]统计分析伴有下斜肌功能亢进的DVD 25眼,指出下斜肌缩短4~5mm后徙前移术是治疗伴有下斜肌功能亢进DVD的有效手术方式,杨隆艳等[3]统计分析伴有下斜肌功能亢进的DVD 30眼,下斜肌前转位术对于原在位垂直斜视度<20PD的伴有下斜肌功能亢进的DVD患者矫正效果良好,明显优于大度数DVD(原在位垂直斜视度>20PD)。该术式切断下斜肌后,下斜肌功能亢进得以解决,转位到下直肌止端颞侧后,下斜肌由原来的上转肌转变为张力性下转肌,同时起限制眼球上转的作用,故下斜肌前转位术既解决了下斜肌功能亢进和垂直斜视问题,又缓解了DVD上飘问题,是治疗伴有下斜肌功能亢进的DVD的首选手术方式。在临床上会接诊到伴有非对称性下斜肌功能亢进的DVD患者,在处理上也要考虑到这种非对称性,需要制定个性化的手术方案。本研究对下斜肌前转位术进行改良,根据下斜肌功能亢进程度不同采取不等量切除,下斜肌功能亢进+2者,下斜肌切除量为3~4mm,下斜肌功能亢进+3者,下斜肌切除量为5~6mm,从而达到个性化矫正伴有非对称性下斜肌功能亢进的DVD的目的。合并水平斜视时,行下斜肌不等量切除前转位术时可Ⅰ期联合行水平斜视矫正术,设计手术时注意术眼不能超过两条直肌,避免发生眼前节缺血综合征,同时需考虑下斜肌不等量切除前转位术有减弱外转的作用,避免术后出现水平眼位过矫或欠矫。

有学者[4]认为DVD是早期正常双眼视功能破坏的一个标志,也有学者[5]认为DVD与早期双眼视觉发育不良有关,视觉发育早期双眼视功能的破坏可能是影响DVD发生发展的重要因素,这与DVD发病年龄较早的特点相吻合。本组22例患者术前均无双眼视功能,术后50%无双眼视功能,27%恢复Ⅰ级视功能,14%恢复Ⅱ级视功能,9%恢复Ⅲ级视功能,术后双眼视功能的恢复程度与DVD发病时间、治疗年龄、DVD的程度及合并其他类型斜视等因素有关。石荣先[6]报道下斜肌前转位术治疗DVD 30眼,满意 66.7%,好转 22.2%,无效 9.1%;孙志敏等[7]报道下斜肌前转位术治疗 DVD 18眼,满意72.2%,好转27.8%,认为治疗伴有下斜肌功能亢进的DVD,首选下斜肌前转位术,手术矫正效果良好。本组统计分析伴有非对称性下斜肌功能亢进的DVD 22例28眼,根据下斜肌功能亢进程度不同采取下斜肌不等量切除前转位术,满意77%,好转23%,疗效明显。总体上,治疗伴有非对称性下斜肌功能亢进的分离性垂直斜视,下斜肌不等量切除前转位术疗效满意,既解决了DVD上飘、垂直斜视及下斜肌功能亢进问题,又解决了非对称性问题,符合个性化手术设计原则,而且下斜肌功能亢进程度越高,术后下斜肌功能亢进消除效果越明显,治疗效果越好,与王曦琅等[8]研究一致。

下斜肌不等量切除前转位术的主要并发症是抗上转综合征(anti-elevation syndrome,AES)和眼睑变化。抗上转综合征的发生与下斜肌过度限制眼球上转有关,当术眼颞上方运动受限时,为使眼球颞上方转动到位,该侧上直肌将接受更多的神经冲动,根据Hering法则,此时对侧眼的下斜肌(术眼上直肌的配偶肌)也将接受更多的神经冲动,从而出现类似于下斜肌功能亢进的临床现象,这种亢进多是假性的,解除术眼颞上方运动限制因素后,对侧眼下斜肌功能亢进现象往往可以消失。眼睑发生变化考虑与下斜肌、下睑缩肌间分离不充分有关,下斜肌牵拉下睑向上,引起睑裂缩窄。本组有1例患者出现轻微抗上转综合征,术中术眼颞上方被动牵拉试验阴性,排除机械性眼球运动受限,推测该例患者发生抗上转综合征是神经源性而非限制性,由于抗上转综合征表现轻微,第一眼位和下方注视野均正位,无复视及代偿头位,故未行Ⅱ期手术处理。本组另外1例患者发生轻微睑裂缩窄,睑裂缩窄量<1mm,对外观影响不明显,相比术前斜视外观,患者对术后外观非常满意,拒绝Ⅱ期处理。王曦琅等[8]研究指出下斜肌前转位术是一种有效地治疗伴下斜肌功能亢进DVD的手术方式,但术后AES的发生率较高,而双眼不等量下斜肌前转位术的采用能够明显降低AES的发生率,与本研究成果一致。Stager等[9]报道下斜肌鼻侧转位术成功解决下斜肌前转位术后出现的AES病例。为减少并发症的发生,需注意3个方面:(1)下斜肌切除肌肉量不宜过多;(2)充分分离下斜肌和下睑缩肌间的联系;(3)下斜肌鼻侧断端固定在下直肌止端颞侧缘为宜,位置不宜过度向前移或过度向颞侧移位。

综上所述,下斜肌不等量切除前转位术治疗伴有非对称性下斜肌功能亢进的分离性垂直斜视患者疗效满意,但并发症也不可小视,为减少并发症的发生,规范的术前检查、个性化手术设计以及手术技巧至关重要。由于本研究样本量较小,对于下斜肌不等量切除前转位术治疗伴有非对称性下斜肌功能亢进的分离性垂直斜视的长期稳定性,特别是单眼术后的长期稳定性有待大量的临床样本进一步实践和验证。