城市公共空间用地与城市竞争力关系研究

2019-07-25石雅馨石忆邵

石雅馨,石忆邵

(1. 云南财经大学城市与环境学院,云南·昆明 650221;2. 同济大学测绘与地理信息学院, 上海 200092)

城市公共空间是指城市居民进行各种公共活动的开放性场所[1],因其作为建成区中对大众开放且为大众服务的地方,故也称为城市开放空间[2-3],主要包括街道、广场、公园、体育场地、滨水区、城市绿地等。改革开放以来,在我国工业化和城市化快速发展进程中,由于普遍存在“重生产、轻生活,重经济、轻生态”的城市政策偏差,产生了城市建设用地规模持续扩张,而耕地、公共空间用地、生态用地显著减少等现象[4-5]。在大多数城市,不仅公共空间量少质差,而且频繁遭受各种利益集团的蚕食、瓜分,导致公共空间系统支离破碎、孤立零散。在城市更新改造中,一些富有人情味的公共空间萎缩甚至消失了,取而代之的是那些彰显政绩但华而不实的宽马路、大草坪、大广场。发展实践也证明:依靠盲目侵占、蚕食公共空间用地来推动城市经济发展的做法已难以为继,且严重背离了城市可持续发展的理念。

近年来,在生态文明和城市高质量发展新理念的指引下,城市公共空间逐渐受到政府部门、学术界及社会公众的广泛关注。城市规划和设计学者主要关注公共空间的设计与营造、可达性和可用性评价、布局效应等方面[6-8]。城市社会学者围绕公共空间的需求、基本条件、权利、类型比较与兴衰演变等展开分析[9-11]。城市经济学者聚焦公共空间的公共经济特性、影响因素与作用机制以及公共空间私有化带来的影响等内容[12-13]。另外,针对各类单一的城市公共空间如滨水空间、公园绿地、广场的专题研究成果更是不胜枚举。

综上所述,现有研究文献大多关注城市公共空间的规划设计、景观设计、可达性和可用性评价等方面,而专题研究城市公共空间用地规模、结构与布局效应的文献极少,综合探讨城市公共空间用地与城市社会经济发展关系的成果更为罕见。因此,本文开展城市公共空间用地与城市竞争力的内在关系的探讨,既有一定的学术价值,又有重要的现实意义。

1 城市公共空间用地的作用与价值

1.1 城市公共空间用地是城市公共经济活动的重要舞台

城市经济在一定程度上是一种公共经济,而城市公共空间用地正是城市公共经济活动的展示舞台。各种规模的城市公共活动往往选择在公共空间举办,各种类型的公共设施也常常选择公共空间作为其布局的场所。城市公共空间还是城市文化的展示场所,它为不同社会地位、不同文化背景、不同年龄的人们提供交流和交往的环境。

1.2 城市公共空间竞争力是城市综合竞争力的重要组成部分

作为城市公共经济活动的重要舞台,城市公共空间的形态和特征既是一个城市个性特色的重要体现,又是城市综合竞争力的重要组成部分。城市公共空间用地的规模、结构和布局影响着城市的形象、功能与宜居程度。例如:城市街道能够为人们提供休闲娱乐、购物交往的开放性室外场所,有利于增加居民相互交流的机会,增加城市的活力与亲和力,增强人们的归属感;能够提供路内停车,在一定时空条件下缓解停车困境;那些独具匠心的专业特色街还为产业升级、城市升值、文化升华做出了巨大贡献。

1.3 城市公共空间用地是提升居民生活品质的基底

伴随城市化的深度推进,城市发展已逐渐由大规模开发转向精细化建设和管理,越来越注重内涵式发展与品质提升。城市公共空间用地的有序扩展正是提升城市居民生活品质的基底。譬如:城市广场既是举办节日庆典、公共聚会、艺术活动的重要场所,又是展现城市文化和特色的重要窗口,还是居民学习、健身、休闲的重要去处。一般来说,最受欢迎的广场通常有大量可以坐一坐的空间,并在视觉上能够让人产生最大的愉悦感。位于美国芝加哥CBD范围内的卢普区,正是以广场数量多、密度大、多样化、公共空间体系完整的独特优势而成为居民生活品质提升的示范区域。

1.4 人性化的公共空间是城市高质量发展的必然诉求

第二次世界大战以后,欧美等发达国家开始盛行功能至上原则和郊区化扩张的居住区开发方式,认为将大型的开放绿地与高密度居住建筑相结合的规划方式,能够解决由城市居住密度增加所带来的拥挤和卫生条件差等城市病。但在雅各布斯看来,这种现代主义规划方式破坏了传统城市中具有活力的城市街道和城市肌理,将密切关联的城市街区转变为独立的建筑个体,是导致许多美国城市出现衰落的重要原因[14]。因此,她主张将公共空间建设作为恢复城市活力的核心要素。自1970年代末期以来,欧美等发达国家的市民阶层变得更加成熟、强大和理智,城市社会也随之进入更加稳定与和谐的状态[15]。在反思以往城市化粗放扩张的教训的基础上,他们逐步将城市建设的重点由片面追求数量和规模增长转向着重提高质量和促进社会和谐上来,公共空间对城市发展的贡献与价值日益受到城市规划、建设和管理部门、学术界及市民百姓的青睐。许多城市都通过锲而不舍的努力,着手在老城区中心地带规划、设计和建设更加人性化的公共空间,重塑城市公共空间的人文和社会价值,有效彰显了城市的魅力与活力。

2 我国城市公共空间用地与城市竞争力的内在关系测度

2.1 数据来源

根据资料的可获得性,选取我国25个主要城市作为研究样本,具体为:北京、天津、上海、重庆、哈尔滨、石家庄、沈阳、大连、包头、西安、成都、武汉、长沙、郑州、合肥、济南、青岛、南京、无锡、苏州、杭州、宁波、厦门、广州、深圳。数据资料来源于2012-2017年的《中国城市建设统计年鉴》、城市国民经济和社会发展统计年鉴以及倪鹏飞主编的系列研究报告——《中国城市竞争力报告》。城市竞争力可区分为城市综合经济竞争力和城市可持续竞争力。前者体现为城市创造价值的规模、速度和效率;后者体现为支撑城市永续发展的基础条件和能力,主要包括宜居城市竞争力、宜商城市竞争力、和谐城市竞争力、生态城市竞争力、知识城市竞争力、信息城市竞争力、文化城市竞争力等。

分别选取道路与交通设施用地(X1)、公用设施用地(X2)、绿地与广场用地(X3)来代表城市公共空间用地;选取宜居城市竞争力(Y1)、宜商城市竞争力(Y2)、和谐城市竞争力(Y3)、生态城市竞争力(Y4)、知识城市竞争力(Y5)、信息城市竞争力(Y6)、文化城市竞争力(Y7)代表可持续竞争力(Y),综合经济竞争力(Z)来代表城市竞争力,定量分析它们之间的关系。

2.2 研究方法

Spearman等级相关系数是根据各数据的排序名次,而不是数据的实际值计算,适用于不符合正态分布、总体分布未知以及原始数据用等级表示的资料。本文所得数据正好符合这种情况。因此,选择Spearman等级相关分析方法,运用SPSS 17.0软件,来测度城市公共空间用地与城市竞争力是否存在相关性以及相关性的强弱程度。具体步骤如下:

(1)计算Spearman等级相关系数rs

计算式为:

其中:d为分别对X、Y取秩之后每对观察值的秩之差,n为所有观察对的个数。随后对Spearman等级相关系数rs进行假设检验,零假设为ps=0、α=0.05,当n≤50时,可直接查Spearman等级相关统计表来确定P值。

(2)计算统计量的值与制定统计决策

如果样本数n≤10,并且rs的绝对值大于等于“Spearman等级相关系数检验临界值表”中显著水平α的临界值,即统计量落在否定域中,拒绝零假设,Spearman等级相关系数显著;否则,接受零假设,Spearman等级相关系数不显著。

如果样本数n>10,则根据rs计算统计量t的值,在显著水平为α时,统计量的值落在否定域{t| |t|>tα/2(n-2)}中,拒绝零假设,Spearman等级相关系数显著;否则,接受零假设,则Spearman等级相关系数不显著。

(3)线性相关性检验

采用假设检验的方法,将公共空间用地因子与城市竞争力相关因子不存在显著的线性相关,假设为H0;将两者之间存在显著的线性相关,假设为H1。最后根据所设定的显著水平α(本研究设定为α=0.05或α=0.01)判断两因子间是否存在显著的相关性,若相伴水平小于等于α,则拒绝原假设,认为两因子存在显著的线性相关性;反之,二者无显著相关性。

2.3 计算结果

计算结果见表1与图1-图2。

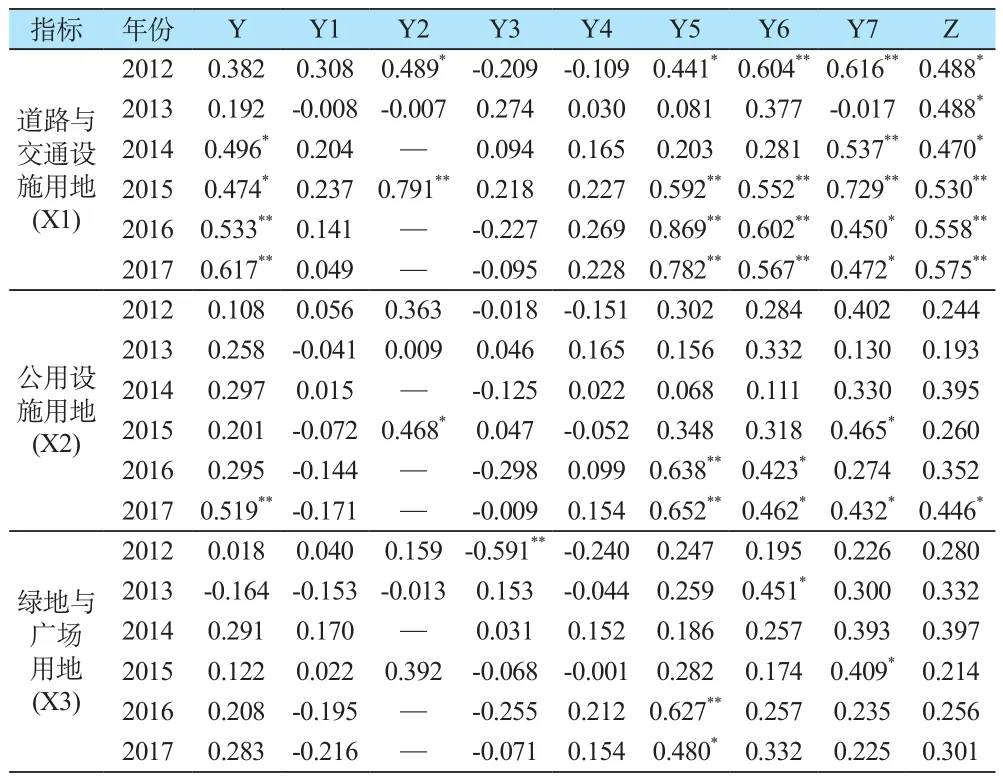

表1 我国25个主要城市公共空间用地与城市竞争力之间的相关关系Table 1 The correlation between public space land use and urban competitiveness in 25 major cities in China

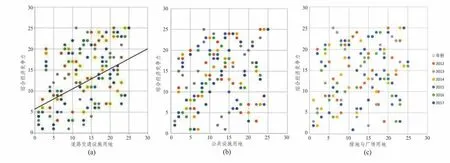

图1 城市道路与交通设施用地(a)、城市公用设施用地(b)、城市绿地与广场用地(c)与可持续竞争力之间的相关关系散点图

Fig.1 Scatter diagram of the correlation between urban road and traffic facilities land (a), urban public facilities land (b), urban green space and square land (c) and sustainable competitiveness

图2 城市道路与交通设施用地(a)、城市公用设施用地(b)、城市绿地与广场用地(c)与综合经济竞争力之间的相关关系散点图Fig.2 Scatter diagram of the correlation between urban road and traffic facilities land (a), urban public facilities land (b), urban green land and square land (c) and comprehensive economic competitiveness

2.3 结果分析

结合样本城市公共空间用地类型变化态势及其与城市竞争力类型的相关分析,可以得到下列主要结果:

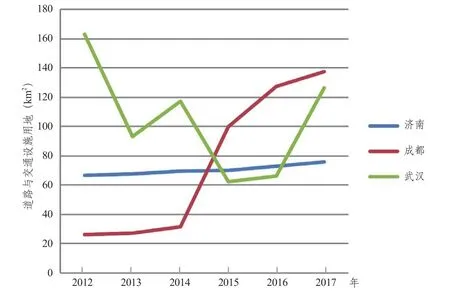

(1)总体而言,2012-2017年间,我国主要城市道路与交通设施用地与城市综合经济竞争力具有显著相关性,它与可持续竞争力的相关性也从不显著到显著转变,显示其对城市竞争力的支撑作用正在逐渐增强。表明各城市在其扩张与竞争中,普遍对交通等基础设施建设较为重视,将其作为增强城市竞争力的重要工程来实施,并已显现出初步效果。另外,由于受到城市自身区位条件、历史基础、经济发展水平、人口增长与流动等因素的影响,该类用地又具体表现为三类略有差异的增长格局(图3):第一类为缓慢增长型,包括北京、石家庄、大连、哈尔滨、包头、无锡、苏州、宁波、合肥、济南、广州等城市;第二类为快速增长型,包括沈阳、南京、杭州、厦门、郑州、长沙、深圳、重庆、成都、西安等城市;第三类属于增减波动型,包括上海、天津、青岛、武汉4座城市。可能是由于统计口径调整等原因,后4座城市的道路与交通设施用地规模出现了异常变化,与实际情况相比有较大的偏差,并且对相关分析结果可能造成了一定的影响。

图3 2012-2017年典型城市道路与交通设施用地变化状况Fig.3 The land use changes of roads and traffic facilities in typical cities from 2012 to 2017

分类来看,2012-2017年间,城市道路与交通设施用地与信息城市竞争力、文化城市竞争力、知识城市竞争力、宜商城市竞争力的相关性较为显著;但它与宜居城市竞争力、和谐城市竞争力、生态城市竞争力的相关性不显著。表明在此期间,各城市的道路与交通设施用地总体规模虽以增长态势为主,但尚未充分发挥其在生态宜居城市建设中的作用与潜力。

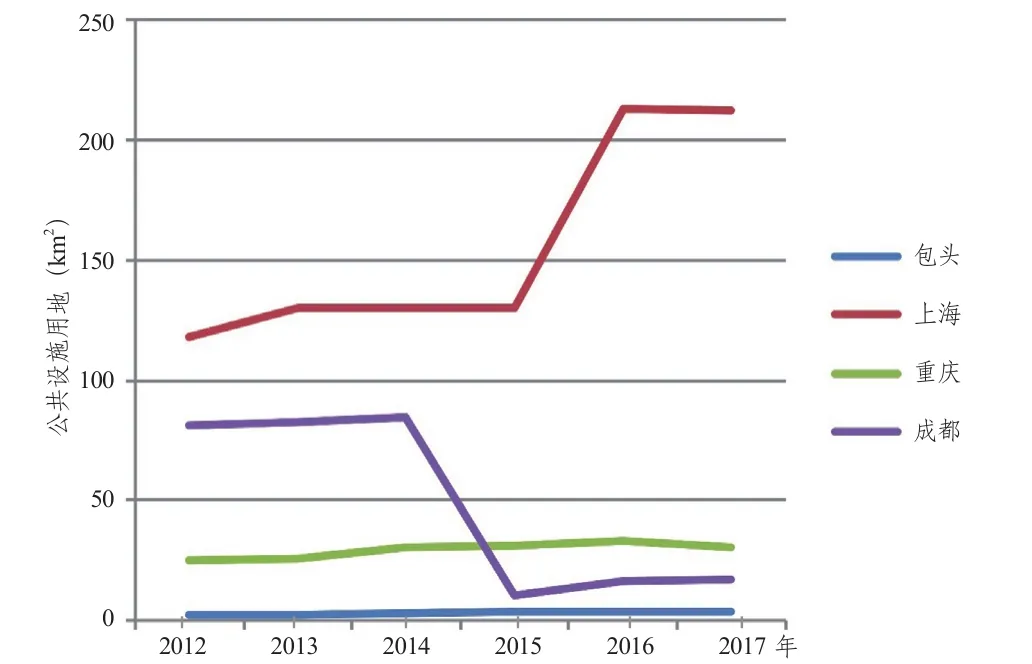

(2)总体上,除2017年外,城市公用设施用地与可持续竞争力和综合经济竞争力的相关性均不显著,表明该类用地尚未真正成为城市可持续发展的有效支撑因素。具体来看,2012-2017年间,城市公用设施用地规模大体上呈现四类变化态势(图4):第一类为缓慢增长型,包括包头、哈尔滨、杭州、郑州、深圳等城市;第二类为快速增长型,包括上海、武汉、西安等城市;第三类属于先增后减型,包括北京、天津、石家庄、大连、苏州、宁波、重庆等城市;第四类属于增减波动型,包括南京、无锡、合肥、厦门、济南、青岛、广州、长沙、成都等城市。前两类城市数量较少,后两类城市数量较多,反映出多数城市在其扩张与竞争中对公用设施用地的重视程度不够,“重生产、轻生活”的偏向依然明显存在,不利于城市的高质量和可持续发展。

图4 2012-2017年典型城市公用设施用地变化状况Fig.4 The changes of public facilities land in typical cities from 2012 to 2017

分类来看,2012-2017年间,城市公用设施用地与宜居城市竞争力、和谐城市竞争力、生态城市竞争力的相关性同样不显著,表明也没有充分发挥其在生态宜居城市建设中的作用与潜力。只在少数年份,城市公用设施用地与宜商城市竞争力、知识城市竞争力、信息城市竞争力、文化城市竞争力偶尔存在明显相关性。

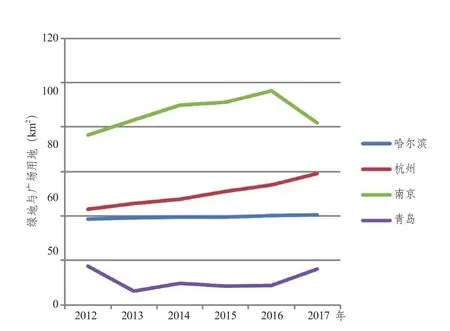

(3)总体上,城市绿地与广场用地与可持续竞争力和综合经济竞争力的相关性均不显著,只在极个别年份与和谐城市竞争力、知识城市竞争力偶尔存在明显相关,甚至有时是明显的负相关关系。2012-2017年间,除了包头市城市绿地与广场用地规模不变以外,其余城市大体上呈现四类变化态势(图5):第一类为缓慢增长型,包括北京、石家庄、大连、哈尔滨、无锡、苏州、厦门、济南、广州、深圳等城市;第二类为快速增长型,包括天津、杭州、合肥、郑州、长沙、重庆、成都、西安等城市;第三类属于先增后减型,包括沈阳、上海、南京、宁波等城市;第四类属于增减波动型,包括青岛、武汉等城市。总体而言,城市绿地与广场用地规模以增长态势为主,表明绝大多数城市在其扩张与竞争中对绿地与广场建设还是比较重视的,生态文明与公共文明发展理念正在逐步增强。然而,仍有极少数城市在其扩张中出现了对原有绿地与广场用地的蚕食现象。

3 主要结论与建议

3.1 主要结论

(1)除了城市道路与交通设施用地与城市综合经济竞争力具有显著相关性外,城市其余公共空间用地与城市竞争力的总体相关性均不强,城市公共空间对城市竞争力提升的作用还很有限,潜力尚待充分发挥。这与我国城市公共空间用地总规模和人均规模偏小、用地占比偏低、空间体系不完整的现状是基本吻合的。因此,进一步调整和优化城市公共空间用地规模、结构和布局,是夯实与提升城市竞争力的重要举措。

图5 2012-2017年典型城市绿地与广场用地变化状况Fig.5 The changes of green and square land in typical cities from 2012 to 2017

(2)城市道路与交通设施用地、公用设施用地、绿地与广场用地与宜居城市竞争力、和谐城市竞争力、生态城市竞争力的相关性均不显著。表明我国城市公共空间用地对宜居城市、和谐城市、生态城市建设的贡献较小,价值有待深入发掘与彰显。

(3)部分城市公共空间用地与城市竞争力的相关性为负值,表明两者的变化关系不协调,城市公共空间用地近年来可能出现被城市扩张所蚕食或侵占而萎缩的态势。这种现象需要引起足够重视。

3.2 对策建议

(1)树立以人为本的公共空间设计和营造理念。美国学者威廉·怀特曾经指出:为了使公共空间真正成为人们聚会的场所,我们必须在设计公共空间时,把人的需求和使用一并考虑进去。除了生存需求之外,还有发展的需求和享乐的需求。人们不仅需要清新的空气、洁净的饮用水和安全的食品,而且需要人性化的公共空间,供学习、休憩和娱乐。我们也不能光考虑公共空间的人均拥有量,更应当兼顾其人均使用量或人均利用率。

(2)合理确定公共空间的适度规模与有效容量。不同地域、不同类型的公共空间用地应当是有差异的。过于逼仄的公共空间常常给人一种压迫感,难以带来舒适、方便和愉悦之感;反之,过大的公共空间又可能造成不必要的浪费。因此,根据因地制宜和分类指导原则,合理确定各类公共空间的适度规模与有效容量,就显得尤为关键。威廉·怀特曾经得出开放空间的有效容量为25-35人/1000平方英尺[16](注:1000平方英尺=92.90304平方米),但这一结果是否具有普适性,还需要进一步研究和观察。

(3)持续提升城市公共空间供给的稳定性、公平性与效率。一方面,随着城市化进程的快速推进,城市公共空间不仅易于被侵占而出现数量和规模日趋萎缩的现象,而且公共空间的质量也存在普遍下降的态势。另一方面,伴随随着城市居民物质和文化生活水平的提高,他们对文化和教育设施用地、公园绿地、休闲娱乐用地、交通用地、停车场等公共空间的需求将日益增长。两者的供求矛盾将更加凸显。因此,既要尽快扭转公共空间萎缩的倾向,又要将人与环境的和谐作为现代人性化公共空间设计的重要目标,着力提升城市公共空间供给的稳定性、公平性与效率,保障公共空间的可持续改善。

(4)切实关注全球化和网络化对城市公共空间体系的影响和作用。在当今社会,全球化和信息通讯技术的进展给我们的生活方式带来了显著的变化。进入全球化和网络化时代,网络化“流动空间”将逐步成为社会构造的主要物质支撑。在这种新的空间逻辑概念模型中,城市将成为连续网络过程的空间互动,更多的地点有可能被整合到城市网络体系之中来,全球化和网络化对城市公共空间的规模、结构、布局和体系变化的影响效应将会持续扩大,需要我们及早关注。