基于学校体育和生活体育关系的中学体育课教育课程运营方案探究

2019-07-23金银哲

金银哲,李 柏

(1.岭南师范学院 体育科学学院,广东 湛江 524048;2.大连理工大学 体育教学部,辽宁 大连 116024)

随着《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)》与《基础教育课程改革纲要》(2011)的颁布,全国各地中小学逐渐确立起以培养学生终身体育意识为目标的体育课教育课程运营方案.只有选择科学有效的体育课教育课程运营方案,才能使学生养成良好的健康体育意识并掌握一定的运动技能.

教育是振兴国家的重要战略之一,体育作为国民教育的重要组成部分,承载着提高我国国民健康水平尤其是青少年健康水平的重任,为我国教育事业的发展贡献着重要力量.蔡元培先生曾提出“完全人格,首在体育”的教育思想,中学阶段作为青少年身体发育最为敏感的时期,加强体育教育显得尤为重要,对学生进行身体教育的环境包括学校体育与生活体育两个方面.从学校体育与生活体育的关系为切入点,分析我国中学体育课教育课程的运营方案,深入剖析学校体育与生活体育影响下中学体育课的发展方向及其运营方法,从而促使学生能够主动、积极接触体育运动,形成终身参与体育锻炼的意识.

1 学校体育与生活体育

1.1 学校体育的相关界定

学校体育作为我国学校教育的重要组成部分,从新中国成立之初便得到了国家的重视与支持,从“健康第一”指导思想的确立、“发展体育运动,增强人民体质”十二字方针的提出到“终身体育”相关理念的出现,学校体育随着时代的改变也在不断发展.总的来说,学校体育是指以在校学生为主体,有目的、有组织地向其传授系统的体育运动和卫生保健知识,通过培养学生对于体育的兴趣、参与运动的习惯、相关的体育知识和运动能力,以达到增强学生体质的目的而进行的教育活动[1].学校体育符合教育中的计划性、目的性、组织性等特征,是教育特征较强的体育教育活动.

1.2 生活体育的相关界定

生活体育是20世纪80年代韩国政府根据欧洲“所有人的体育运动”而提出的,它是国民体育的一个重要领域,主要是指以促进居民的身心健康,丰富和促进生活情趣的创造,以及完善自身品质为目的的身体锻炼活动[2].在我国,生活体育作为全民体育运动的组成部分,具体是指民众在日常生活中积极参与开展的体育锻炼活动,强调将体育运动转化为自觉的行为,以适应身心发展的需求[3].

1.3 学校体育与生活体育之间的联系

学校体育和生活体育之间存在着统筹的、相区别的、互补的关系.

1.3.1 统筹方面 学校体育和生活体育的最直接的目的相同,即让体育参与者参与到体育运动中去,并应用一定的体育手段和体育设施进行身体的锻炼,最终达到促进身心发展、增强自身体质、促进广大体育参与者各项身体素质的发展、增强基本的生活能力、形成坚持锻炼身体的习惯和终身体育意识.近年来,学校体育也在体育教育活动过程中强调促进学生心理发展,同生活体育的主要思想有了新的交流[4].

1.3.2 区别 学校体育和生活体育之间有着不同的特点.首先服务对象范围不同,学校体育以参与运动的学生为主要对象,生活体育则是向社会全体开放的,服务范围比较大;体育参与者的参与动机不同,学校体育带有一定的强制性,学生参与学校体育活动主要通过体育课实现的,而体育课具有的计划性、目的性、组织性严格限制了学校体育中参与主体的随意性,其最主要的参与动机是掌握一定体育知识和运动技能为培养终身体育意识做准备[5].生活体育的主要动机是在轻松愉快的体育环境中,找回失落的自我,在快乐中寻找充足感,强调的是参与运动的自觉性,体现出一种“快乐体育”的思想[6];开展的场地不同,从学校体育和生活体育的含义可以看出,学校体育主要是指校园内部依托学校的基础体育设施开展,生活体育开展的场所较为灵活,几乎涵盖了所有的体育设施.

1.3.3 互补关系 学校体育和生活体育的互补关系是诸多关系中最为重要和复杂的.学校体育带有的强制性特点会一定程度地打压学生参与体育运动的积极性,生活体育则过于强调参与运动的随意性和娱乐性,弱化了体育必须的身体负荷,长远地看不利于参与者的健康促进.因此,为提高学生参与体育运动的积极性,学校体育应及时引入生活体育的特点,使学校体育在生活体育的补充下更能实现学校体育的价值.生活体育把体育融入生活当中,意味着一种科学、健康、文明的生活方式被大家接受[7],所以生活体育应借鉴学校体育中教育的成分,使广大体育参与者在快乐中寻找充足感的基础上进行身体教育,用于协调体育生理意义和心理意义上的共同发展.这种互补关系具有双方同时作用的特点,从实际中如何利用这种互补的关系则是本研究探究的重点.

2 学校体育和生活体育的互补关系分析

2.1 结合实际情况实现学校体育和生活体育互补

把生活体育引入到学校体育中,强调在体育教学中结合终身体育思想,以育人为主要宗旨发展学生身体、个性和学习能力,在固定教学时间的安排下实行校外提供体育教学或者校内结合“生活化”和“实用主义”的方式引导学校体育的变化发展.在突出体育教育活动内在价值的同时,增加了学校体育中少有的解除疲劳、放松心情等价值要素,引进诸如娱乐体育、实用体育、健美体育、医疗体育等社会体育方面的娱乐项目、实用项目和个人项目,以更加自觉的方式来引导学校体育课程.

学生在离开学校体育的范围之后,在生活中利用公共体育设施进行自发的体育锻炼,由于参与活动的主要动机不同,生活体育更加注重的是身心的放松,这种情况下施加一定的教育因素和增加一些可以提高学生运动技能的娱乐项目进而提高学生的运动兴趣[8],两者的结合会使学生更加乐于接受体育的健康理念,把生活体育看作是学校体育的延伸与继承,以促进学生终身体育意识的形成.

因此,学校体育在“学校”和“教学”的框架下加以形式上的稍许变化,既能实现教育目标又能满足体育的“生活化”和“实用主义”;生活体育则在校外环境突出“生活化”的同时进行适当的社会教育,以便树立人性修养、实现自我提高等学校体育所追求的内在价值.

2.2 互补过程中存在的问题与对策

学校体育和生活体育在目标上是一致的,只是在体育形态上有所不同.因此,学校体育和生活体育可以在资源的整合方面进行互补,例如,体育设施、教育及人才方面的资源均可共享,用以节约体育资源、营造良好的学校和生活体育环境,实现学校体育和生活体育的联动发展[9].处理好学校体育和生活体育之间的关系,使之形成良性的互动局面.学校体育和生活体育作为全民健身的一部分,学校体育和生活体育之间互为基础和外延[10].进一步说,学校体育中的机构可以为生活体育提供配套的、全面的服务,生活体育可以为学校体育中的体育教育活动提供良好的实践平台,但在实际操作中也存在着一定的问题.

(1)利用邻近区域的生活体育设施会出现“移动中的费用损失”和“非临近性”等问题,为了解决此类问题要考虑的不仅仅是区域体育设施,还要从教学安排和教学内容等方面考虑学校体育设施的利用情况.学校体育资源丰富,场地设施比较完善,但除了课堂教学活动利用之外,场地利用的程度不高.在不影响正常的体育教学活动秩序的情况下,可适当利用学校的体育设施,在学校范围内开展不属于学校体育的生活体育活动,解决生活体育设施在“移动中的费用损失”“非临近性”以及生活体育场地紧张的问题.除此之外,生活体育应与学校体育结合起来,将在校学生纳入活动中来,增强学生参与生活体育的意识,充分发挥学校体育教师的指导与统筹能力,为生活体育提供人才支持,切实做到学校体育与生活体育的优势互补、共同发展[11].

(2)移动教学中的安全事故问题亟须制度保障.安全因素与政策法规因素已成为影响我国城市社区对学校开放体育设施的重要因素,学生参与到生活体育中面临的安全问题应由谁来保障,学生在生活体育移动教学的锻炼中发生伤害事故,由谁来承担责任.在移动教学过程中学生在本校或者其他学校中出现的安全问题是否能妥善处理,成为制约推行移动教学的主要障碍之一[12].因此要制定相应的制度法规,扩大学校安全预防条例的法律使用范畴,以此来解除安全事故的责任制约,让富有创意的、积极的教育活动不受打击[13].

3 我国中学体育课教育课程的运营方案构建

3.1 我国中学体育课教育课程运营面临的困境

2011年,我国颁布的《体育与健康标准》是根据不同学段与不同年级学生的具体状况制定的水平目标,其中,将课程学习内容依据生理、心理、社会适应3个维度划分为运动参与、运动技能、身体健康、生理健康和社会适应5个领域,针对如何达到某一目标提出了相应的建议,而不是硬性的规定,这给学校、教师与学生提供了较大的选择余地[14].中学阶段是学生身心发展以及树立体育意识的重要阶段,如何选择合适的教学内容与方法去实现中学体育课教育课程的运营则显得很有必要.早在2005年就有学者提出学校体育尤其是中学体育的开展应打破传统校园体育的界限与日益发展的社会体育与竞技体育相联系,提出了在充分利用社区和学校体育资源的基础上,加强校本课程的开发,让青少年能够积极主动地参与到体育学习中去[15,16].

据统计,我国中学阶段体育设施、设备合格的学校仅占半数左右,学校体育设施匮乏,一些学校对体育不重视,导致“每天锻炼一小时”的目标难以达成,中学生体质不断下滑[17].针对这一现象国家在2011年把保证“中小学生每天一小时校园体育活动”写入政府工作报告,从政策上对中小学体育课程做出了硬性规定,但是中小学体育设施与场馆的匮乏、安全问题的问责、体育风险的责任依然制约着中学体育课教育课程的发展[18].针对我国现阶段中学体育课程开展的困境,亟须一种新的课程整合方式来改善体育课教育课程的开展与运营问题.

3.2 构建我国中学体育课教育课程的思路

构建我国中学体育课教育课程的思路:充分利用和挖掘现有的公共体育或者社会体育资源,使更多的社会力量参与到教学过程中去,打破传统的校园体育的界限,使体育教学融入学生的日常生活中,潜移默化地影响学生,培养青少年的体育兴趣和爱好,以养成终身体育的习惯.

构建体育课教育课程体系首先要积极利用临近区域的生活体育资源,需要非主流体育课和教育课程下主流体育课的统筹运营.非主流体育课是指还未被大众所接受或者仍未广泛推广的一些体育课程,包括在生活体育中由社会组织的一些娱乐健身项目课程如滑雪、攀岩、野外运动、瑜伽、普拉提、街舞、花式篮球,以及一些民族传统的体育项目,由于其对娱乐身心作用比较强,因此能引起广大学生的参与兴趣.教育课程下主流体育课主要是指在学校体育中被规定下来的一些具有很强的身体教育成分的运动,其主要目的在于增强学生的身体素质,使学生掌握一定的体育知识与基本技能,有很强的计划性和一定的强制性,因此如何提高学生参加此类体育课的积极性一直是体育教学工作者探究的问题,所以统筹非主流体育课和教育课程下主流体育课具有非常重要的意义.把主流体育课融入生活体育中去,使主流体育课减少一些教育的成分,非主流体育课增加教育方面的内容,在不失去原来趣味性的基础上,让学生在学校体育领域外积极利用生活体育资源主动地参与到运动中去,实现中学体育课教育课程的有效运营.

其次,实现学校体育和生活体育的优势互补.推动中学体育课教育课程的有效运营,要把生活体育教练的一些先进的教育理念与教学方法引入到学校体育教学中来.让生活体育教练共同参与到年度计划与实施中去,生活体育为学校体育注入新的血液,使体育教学工作更加具有生命力从而提高体育教学质量.生活体育教练参与到学校体育教学中来,这将在课时安排、学生管理、指导内容与教学、学习方法等方面实现沟通与交流,人力资源的灵活运用将积极推动中学体育课教育课程的高效运营.

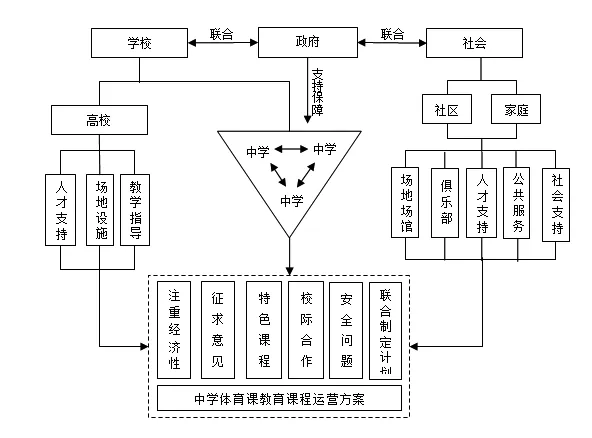

在实施的开始阶段,由政府主导把社会行为和学校行为统筹起来,以中学体育课教育课程为中心,构建中学体育课教育课程运营的新模式(图1).

图1 政府、学校、社会合作模式

3.3 构建课程的思路分析

3.3.1 学校与社会力量相结合 在社会行为中,主要考虑社区、公共服务、家庭3个方面.利用社区体育中的设施、公共服务提供的体育场馆的资源以及家庭的支持,需要体育部门与教育部门进行牵线,使中学与社会力量加强沟通,政府提供相应的政策支持,购买相应的体育公共服务并向学校提供.

为了发展青少年体育,国家体育总局通过研究发达国家的经验,结合我国的实际情况,在全国创建了许多青少年体育俱乐部[19].青少年体育俱乐部作为新型的青少年活动组织,包含着体育教育和服务性多重特征,与学校体育有着众多的相似之处.因此,中学体育课教育课程的设置可以采取与俱乐部相结合的模式.校方可以加强与俱乐部之间的沟通,建立起长效的合作关系,完善生活体育与学校体育的共建,在教材内容的选择与内容构建方面应突出具有终身体育价值的运动项目的地位,积极吸纳新兴运动项目,使教材内容多元化,满足学生和社会的多重需要[20].通过中学与体育俱乐部共建课程,能够引导学生远离不利于身心发展的因素,增强学生的体育意识与品质.

这种学校与俱乐部合作开设课程的模式可以延伸至学校与(公共)体育场馆、学校与社区的合作中,通过政府的引导与规范,解决学生在传统的学校体育课程中体育学习积极性不高的问题.

3.3.2 学校与学校力量相结合

(1)中学与高校相结合.高校作为我国培养高等人才的重要场所,为提高高等人才的身体素质,教育部印发了《全国普通高等学校体育课程教学指导纲要》,要求高校应有目的、有计划、有组织地使课堂教学与课外、校外(社会、野外)活动、运动训练相结合,形成课内外、校内外有机联系的课程结构[21].中学体育课教育课程也可以借鉴我国高校体育的模式进行体育课程的建设,中学借鉴高校的模式进行课程建设有利于改善我国大中小学体育课程衔接不连贯的问题[22].高校除了有先进的体育教学理念之外,还拥有相当规模的体育教学基础设施与丰富的体育人才与物质资源.因此,在不影响正常的高校体育课教学秩序的情况下,学校(中学)可以与学校(高校)进行合作,高校为中学提供场地以及专业的体育人才资源,同时中学可以为高校体育相关专业学生提供实践的舞台.

(2)中学与中学相结合.中学与中学相结合是指在中学开展的体育选修课中,由于人力、物力以及资源的限制,在同一地区的各校互相合作开办优势课程[23],让协作的学校共同选修,提升资源的利用效率,给予学生更多的选择.

3.4 中学体育课教育课程的开设与运营方案

基于学校体育和生活体育的关系,中学体育课教育课程的开设与运营主要从以下几个方面进行:

3.4.1 注重课程开设的经济性 在结合生活体育开设课程时,不但要考虑开设课程的成本还需要考虑选取校外资源的时效问题与移动成本.选取社会组织与高校时应以时间为标准而不是以路程为唯一标准,如10 min、15 min、30 min健身活动圈,在能充分保证课程时间的前提下,政府应为学校与相关场地提供者进行协商,争取最低收费或者免费为中学提供场地支持.

3.4.2 征求学生与家长意见,选修与必修相结合 除了传统的学校体育中一些必修科目外,学校还应开设选修课程,首先拟定选修课程开设的方案,向学生及家长征求意见,以学生的兴趣为主导,争取家长的支持.使学校开设的体育课符合学生的兴趣,缓解学生长期在传统学校体育课程框架下对体育运动的抵触性.

3.4.3 开设特色课程,实现主流课程与非主流课程的统筹运营 学校可以依据本地情况开设具有本地区特色的课程和一些娱乐健身项目课程,如滑雪、攀岩、射箭、轮滑、爬山运动、野外生存、瑜伽、普拉提、街舞、花式篮球以及摔跤等.对一些中学体育教师无法胜任的科目可以请政府部门牵线联系相关社会力量或者高校,为中学体育课教育课程提供技术与人才上的支持.

3.4.4 校际合作,联校开办课程 针对单个学校无法单独开设课程的困境,同一地区内的中学可以相互合作,共同协商开展符合两校或者多个学校共同需要的课程.对于此种创新的教育模式,体育与教育主管部门应统筹协作,为这一方式的顺利进行保驾护航.

3.4.5 确定安全责任的归属 传统学校体育课程的扩大必然会产生一系列安全问题,如在校外进行活动时安全问题的归属,一些课程中不可避免的危险因素、联校开课时学生纪律与安全的问题等都制约着新型体育课教育课程的开展.这就要求政府对学生安全问题进行立法,体育与教育主管部门和家长购买学生相关保险以求把风险规避到最小,使有创意的体育课教育活动得以顺利展开.

3.4.6 校外人员参与制定教学计划 为了提高体育教学质量,要让校外体育指导教练共同参与年度计划与实施,这将在课时安排、学生管理、指导内容与教学、学习方法等方面实现信息共享与交流.人力资源的灵活运用,将积极推动中学体育课教育课程的高效运营.