从墓志铭看明代南京的士商交谊

——以南京出土明代商人墓志铭为中心

2019-07-23胡正宁

胡正宁

(南京大学 历史学院,江苏 南京 210023)

在中国古代社会里,由于儒家传统政治理念和中央集权农业国家的治理需要,位于四民之末的商人阶层和其从事的商业始终是被政府排斥和打压的对象。尽管如此,士商之间的交谊却从未因此而断绝过。到了明代中后期,甚至还出现了两者相互交融的新态势。

明中期,随着社会经济的快速发展和国家财政对商业的依赖日益增强,朱元璋在明初所极力倡导的重本抑末经济政策遇到了前所未有的困难。在此背景下,统治者不得不对原有的经济政策进行大幅调整,以使其适应经济发展的新需要。尤其是嘉靖八年(1529)开始酝酿①《明世宗实录》卷93,嘉靖七年十月甲寅条。并最终于嘉靖四十一年(1562)实行的班匠银制度②〔明〕申时行等修:《大明会典》卷189《工部九·工匠二》,第274 页,《续修四库全书》第792 册,上海古籍出版社,2002 年。,以及万历九年(1581)“一条鞭法”的实施,将大量的手工业者从人身依附中解脱出来,极大地增强了他们的生产积极性,从而导致社会产品的日益丰富。在此条件下,民间商业迎来了空前的繁荣和发展。作为商业主导者和经营者的商人群体,则得以更主动和开放的姿态参与其中,并给整个社会的生活方式带来了巨大的冲击。士商之间的关系也正是在这一时代背景下较前代有了根本性的突破,出现了很多新变化。

关于这一阶段士商互动关系及明清商人社会地位的研究,学界早有关注并已有多位学者如张海鹏①张海鹏、唐力行从徽商这一区域商人团体的角度出发,对当时徽商的“贾而好儒”现象进行了探讨。张海鹏、唐力行:《论徽商“贾而好儒”的特色》,《中国史研究》1984 年第4 期。、唐力行②唐力行从商人的生存环境出发,指出在中国特有的社会结构下,商人始终处于两难境地,至今难以走出近世社会的怪圈。唐力行:《商人与中国近世社会》,浙江人民出版社,1993 年。、夏维中③夏维中从商业书的流变出发,阐述了明清商人伦理产生背后的商儒互动及意义。夏维中:《从商业书看明清商人伦理及其评价》,《文史研究》,1994 年第1、2 期。、马敏④马敏则从绅商合流的萌发,一直延伸到近代绅商阶层的形成及其角色和作用,又通过将绅商阶层进行类型、属性、作用等区分,提出了“市民社会”和“公众领域”的见解。马敏:《官商之间——社会剧变中的近代绅商》,天津人民出版社,1995 年。、乔凌霄⑤乔凌霄等分析了士商之间互动的形式和原因及对社会造成的影响,认为所谓独立的商业精神依然是儒学的附庸。乔凌霄、梁衍东:《明清社会的士商渗透及其影响》,《历史档案》,1999 年第1 期。等作过专文论述。海外的余英时先生在其近著《现代儒学论》中更是将明代中叶开始出现的新型士商关系直接称之为商人的“士大夫化”和士大夫的“商人化”,并以此作为儒学转向的一个表现⑥余英时:《士商互动与儒学转向——明清社会史与思想史之表现》,摘自余英时《现代儒学论》,第65 页,上海人民出版社,2010 年9 月第二版。。但通过墓志铭材料,从城市商人群体的角度对上述现象进行解读,却不多见。

有鉴于此,本文拟从笔者所收集的明代南京商人墓志铭中,找出这一时期士商交谊变革的痕迹,并以此揭示明代中后期南京的士商交谊情形。

南京作为明初的京师和后来的南都,一直是明代南中国的政治、经济、文化中心。明初,朱元璋迁徙了大量的江浙富户充实京师。这些移民家庭在经历了城乡间的地理流动之后,其经济与社会生活的重心迅速向城市转移,纷纷由务农转向经商⑦范金民等:《南京通史明代卷》,第413 页,南京出版社2012 年版。。此外,南京凭藉便利的水路交通和位居南中国的辐辏地位⑧当时便有人说南京是个“北跨中原,瓜连数省,五方辐辏,万国灌输。三服之官,内给尚方,衣履天下,南北商贾争赴”之地。〔明〕张瀚撰:《松窗梦语》卷3《商贾纪》,第83 页,中华书局,1985 年。还吸引了大量的外地商人来此交易和生活。可以说,明代的南京商人群体作为全国商人群体的一个缩影,其生活面貌能够反映当时整个商人社会阶层的真实状况。正因如此,对其墓志铭的解读,能帮助我们从一个独特的视角揭示南京商人群体的生存状况并筛滤出其在明代经济社会发展中的一些新变化。同时,也希望藉此能对明代的士商关系研究提供一些冷静的思考。

例如在墓志铭中,我们依旧可以清楚看出士人阶层对商人的态度始终暧昧不明。尽管双方交往日益密切、相互渗透也不断加深,但每逢涉及到商人的身份认同等核心价值观时,靠儒家经典立身扬名的士人们却显得隐晦含糊,甚至避而不谈。这一相互交织的矛盾过程,一直延续到明亡。

一、从墓志铭的作者身份及时间分布看士商交谊的脉络

墓志铭的作者一般分为撰志者、书丹者、篆盖者和镌志者,除了镌志者因镌刻技能等原因,需要专业人士来担任外,其他三者则通常由士人执笔。这就为我们探讨士商之间的交流提供了一个途径。

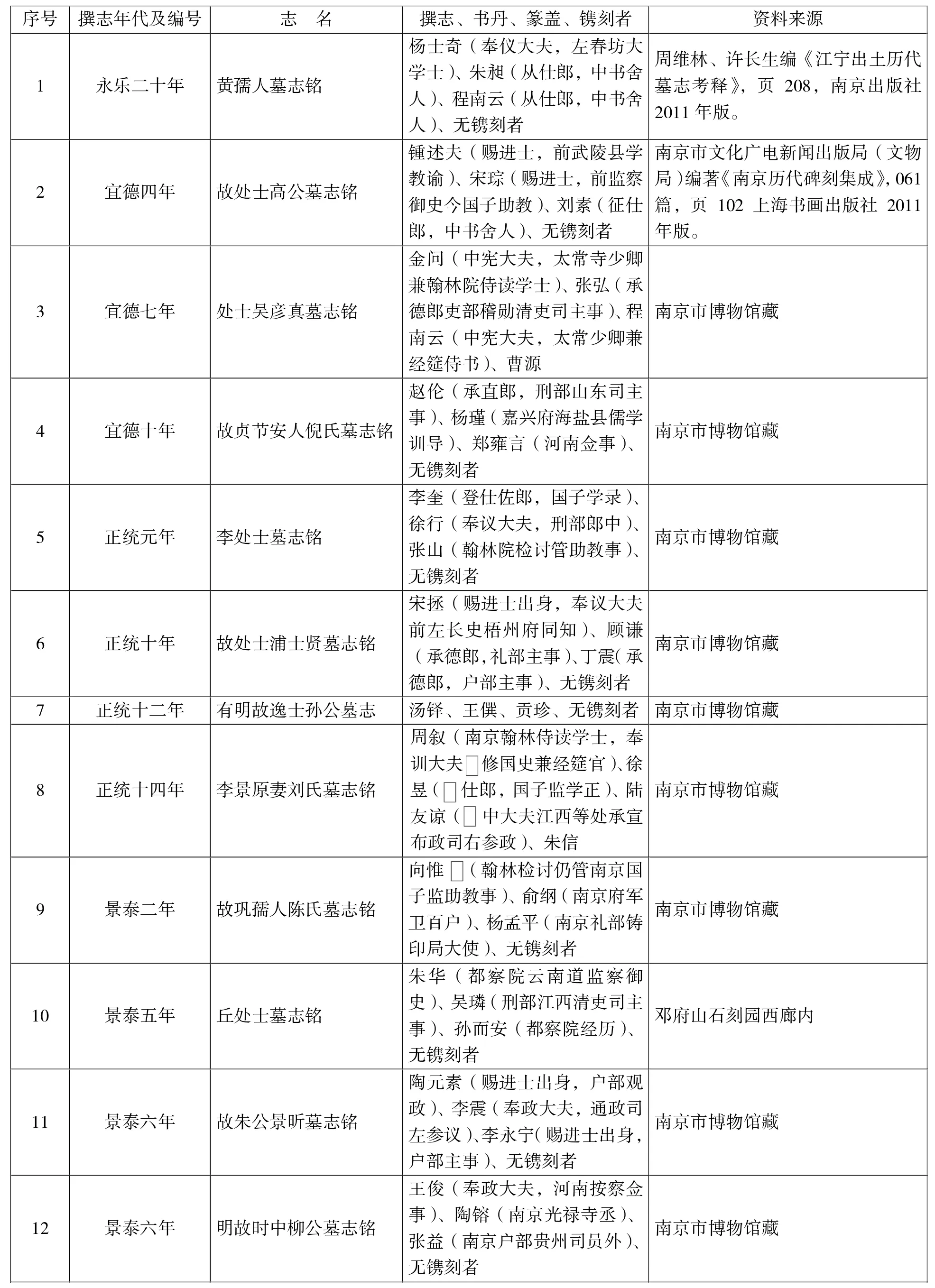

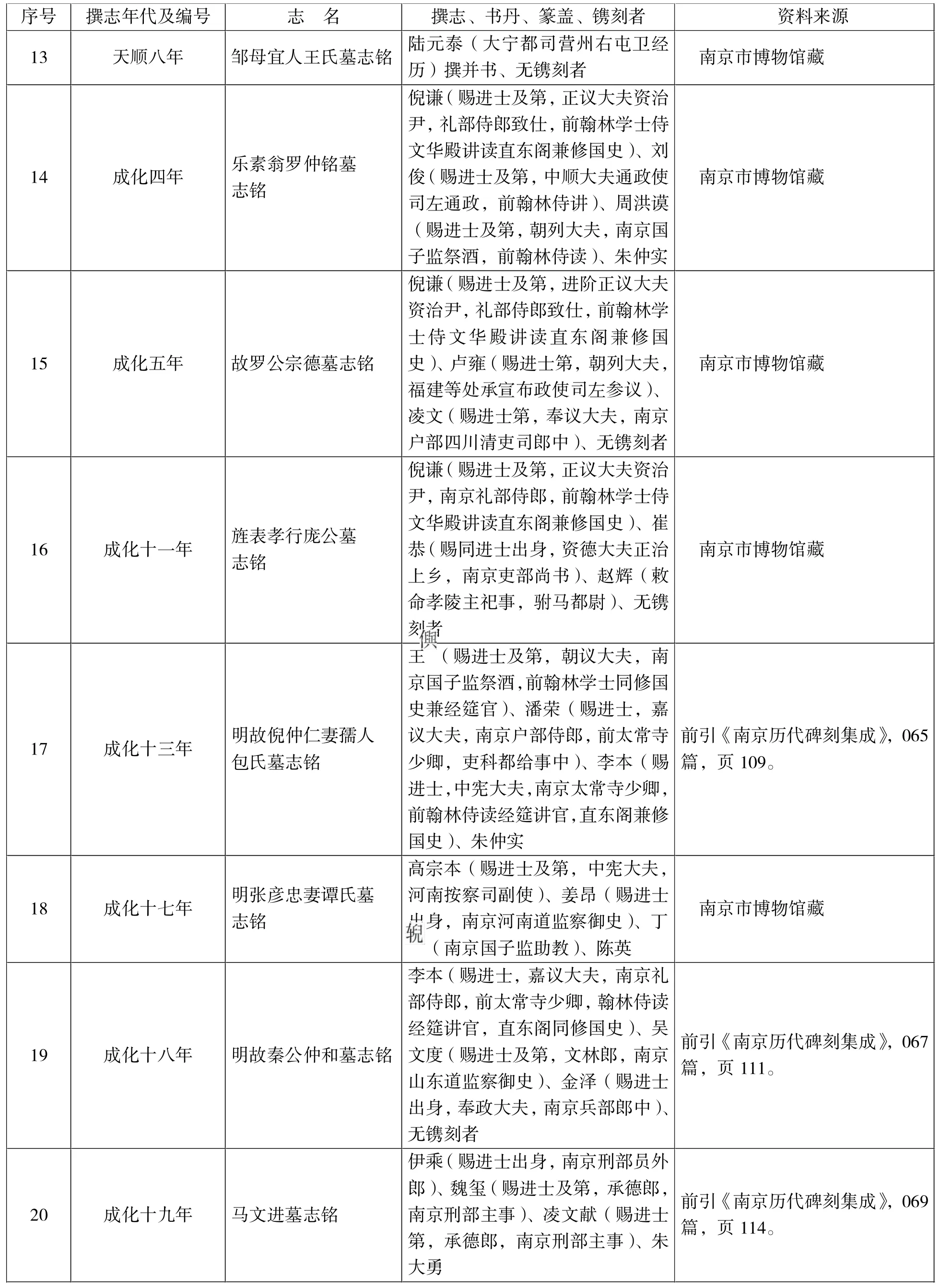

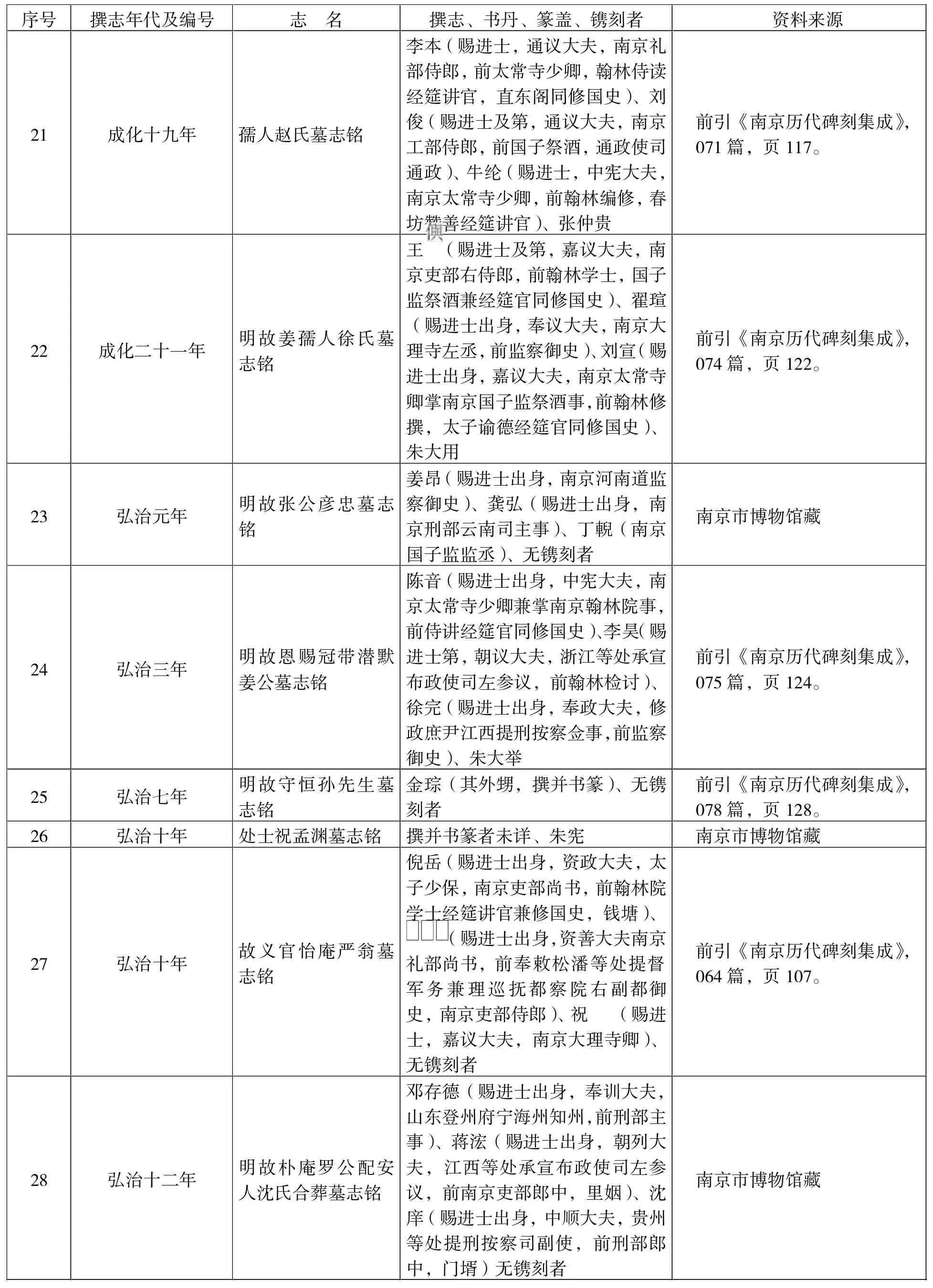

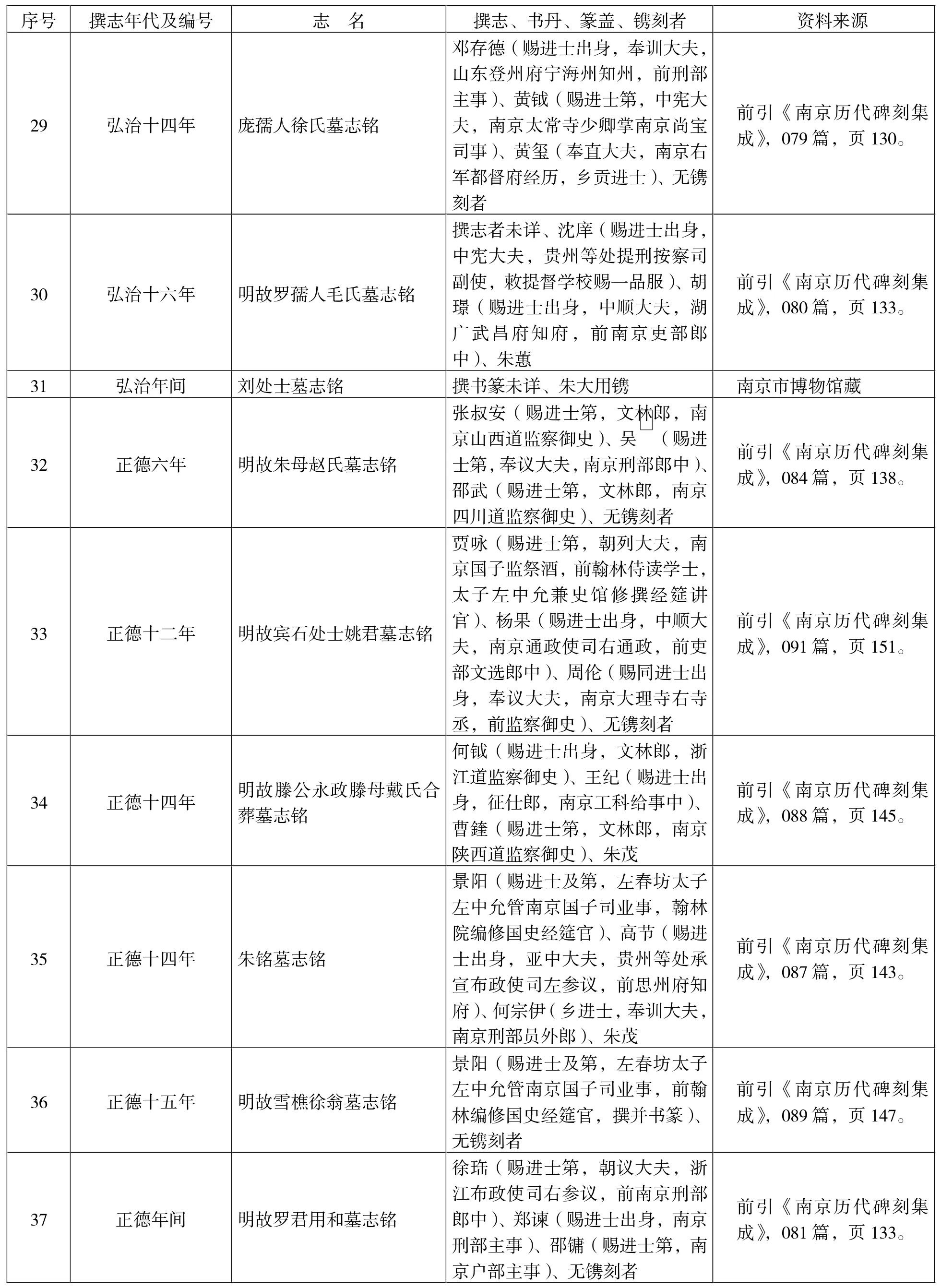

下表为笔者收集的52 方南京出土明代南京商人或其妻子的墓志铭⑨表中所列出的52 篇墓志铭为笔者所收集到的墓志铭拓片。需要指出的是,这52 方墓志铭并不能表明明代南京商人的全部情况,但笔者希望以此作为一个抽样分析样本,来说明一些问题。:

表1 商人及其配偶墓志铭基本情况表

续表1

续表1

续表1

续表1

续表1

从上表中,我们可以看出这些墓志铭的撰志者、书丹者、篆盖者大多生活在15 世纪中期以后,且基本上都是士人,以及在职或致仕的官员,其大多身份显赫,地位高贵。如《故义官怡庵严翁墓志铭》(弘治十年,1497)的撰志者倪岳(1444—1501)官至太子少保、南京吏部尚书;《乐素翁罗仲铭墓志铭》(成化四年,1468)的撰志者倪谦(1415—1479)为礼部侍郎致仕、前翰林学士侍文华殿讲读直东阁兼修国史,书丹者为赐进士及第、中顺大夫、通政使司左通政、前翰林侍讲刘俊(生卒未详);篆盖者为赐进士及第、朝列大夫、南京国子监祭酒、前翰林侍读周洪谟(1420—1491);《旌表孝行庞公墓志铭》(成化十一年,1475)的撰志者为赐进士及第、正议大夫、资治尹南京礼部侍郎、前翰林学士侍文华殿讲读直东阁兼修国史倪谦(1415—1479),书丹者为赐同进士出身、资德大夫、正治上乡南京吏部尚书崔恭(1409—1479),篆盖者为敕命孝陵主祀事、驸马都尉赵辉(1398—1478)等等。

上述诸例说明随着明代中期社会经济的发展,越来越多的高级官员放下了身段,屈尊与商人往来,并为之撰写墓志铭,体现了士商交往的深度与广度在逐渐加深。

此外,根据表1 中的时代分布情况,我们还可以大致列出各时代墓志铭的分布比例。其中,永乐、宣德、正统、景泰4 朝的墓志铭为12 方,占样本总数的24%;而成化、弘治、正德、嘉靖4 朝的墓志铭数量则达到31 方,占总数的61%。很明显,墓志铭的撰写数量在明中期急剧增加。受样本数量限制,表中没有显示出明末墓志铭数量的泛滥,但从当时人唐顺之(1507—1560)答友人的信中,我们仍可得到一些佐证。

仆居闲偶然想起,宇宙间有一二事人人见惯而绝是可笑者。其屠沽细人有一碗饭吃,其死后则必有一篇墓志铭;其达官贵人与中科第人,稍有名目在世间者,其死后必有一部诗文刻集。如生而饭食,死而棺椁之不可缺。此事非特三代以上所无,虽汉唐以前亦绝无此事。幸而所谓墓志与诗文集者皆不久泯灭。然其往者灭矣,而在者尚满屋也。若皆存在世间,即使以大地为架子,亦安顿不下矣①〔明〕唐顺之撰:《荆川集》卷6《答王遵岩》,清文渊阁《四库全书》,第1276 册,台湾商务印书馆,1983 年。。

唐顺之写这封信的主题是反对友人为他刻集,墓志之说不过是他顺便举出的一个例子,但已可见当时商人墓志铭确实泛滥到触目皆是的地步了。

二、从墓志铭的笔调看士商交谊

墓志铭作为一种独特文体,承担着宣扬志主德行,以彰显于后世的功能。由于撰写者都是士人,所以墓志铭中所表彰的志主德行,经常反映出士人阶层所认同的价值观与道德取向。

虽从上文的分析中,我们可知士商交往渐呈频繁之势,但这并不能表明商人受歧视的社会地位得到了改观,可以与士平坐。相反,从撰写者有所取舍的字里行间,却能让我们清晰地感觉到士商之间依然存在着的那道难以逾越的鸿沟。以下试从两个角度分别举例说明。

(一)撰写理由

在上表所列出的商人墓志铭中,其撰写理由或被描述成应志主至亲之人的哀请而难以推辞,或是受志主人德行的感动,但很少提及是因撰志者本人与志主交谊深厚而为。如《丘处士墓志铭》(景泰五年,1454 年)开篇便说:

再如《故朱公景昕墓志铭》(景泰六年,1455)开篇也有类似的话:

可以认为,撰写者通常将自己撰写墓志铭的动机放在较高的道德层次上,闭口不谈与志主之间的交谊,以显示出其与商人之间的界线。当然,撰写者与志主有可能并不认识,而只是受托写铭,换取润笔而已。如属此类,则撰志者更不会表露,外人自然也无从知晓。不管如何,士人不甘与商人同流,其态度之坚,可确然无疑了。

(二)义利之辨

义利之辨始于孔子,长期以来都只是针对士以上的人群而立说的。《论语·里仁》:“君子喻于义,小人喻于利”。君子与小人最早是指社会地位的分别,孔子则赋予以道德的涵义,即“德”重于“位”①余英时:《儒家“君子”的理想》,第145-146 页,收入《中国思想传统的现代诠释》,台北联经出版事业公司1987 年。。到了明代,义利的观念发生了变化,逐渐下延了其立说范围,将商人也包括在其中。明中期人李梦阳(1473—1530)在《明故王文显墓志铭》(嘉靖二年,1523)中就写道:

文显尝训诸子曰:“夫商与士异术而同心。故善商者出财货之场,而修高明之行,是故虽利而不污。善士者引先王之经,而绝货利之径,是故必名而有成。故利以义制,名以清修,各守其业。”②〔明〕李梦阳撰:《空同集》卷46《志铭》,《景印文渊阁四库全书》第1262 册,台湾商务印书馆,1983 年。

这说明商人也有义利之辨。虽然这一思想出自王文显本人,但李梦阳仍能照录不改,也足以表明其赞同。余英时也指出:“(16 世纪以后)义利之辨不是士所独占的,对于商人也同样适用。……士于‘诵习之际,利在其中’,而商于‘货殖之际,义正其中’”③余英时:《士商互动与儒学转向——明清社会史与思想史之表现》,收入余英时:《现代儒学论》,第67 页,上海人民出版社,2010 年9 月第二版。。既然商人也可有义,那么士人在为商人撰写墓志铭时,首要考虑的是推崇志主之义,以显示志主的行为、品德是值得社会赞赏、学习和认同的,同时也为自己以士人身份为其写铭作了个巧妙的脚注。如《故处士高公墓志铭》(宣德四年,1429)④单以崇义的撰写笔法而论,此墓志铭为笔者所收集的同类商人墓志铭中撰写年代最早的一篇。其撰写年代为宣德四年(1429),文中的崇义笔法与中后期同类墓志铭无异。这是否表示义利之辨的变化滥觞并不是出现于余英时先生所说的16 世纪呢?此问题还需进一步探讨。志主处士高彦英“值歉岁,乡民有不给者,辄赒恤而不责其报。及徙居京师,善誉益著,民多德之”的公益善举;如《处士吴彦英墓志铭》(宣德七年,1432)志主处士吴彦真“积德乐善,克绍其先,治家以俭约,处世以和平”的修身治家;如《故罗公宗德墓志铭》(成化五年,1469)志主罗恂“交朋友,一于诚信,和气蔼然,人皆喜亲之。教诸子以诗书”的谨遵儒道等等,无不表露出义至上的传统观念。

值得注意的是,士人在撰写商贾墓志铭时,往往以大幅笔墨叙述志主勤俭持家、乐善好施、惠济百姓、传承儒业等事迹,而对志主所从事的商业活动的描述却反而隐晦不明,或三言两语一带而过,或干脆避而不提。兹举撰于成化十一年(1475)的《旌表孝行庞公墓志铭》为例:

公讳景华,字宇春,别号松云。世为吴之松陵人。曾祖积之,祖升甫,父彦恭,俱有隐徳。洪武间以产殷徙京师,占籍应天,今为上元人,居长安街西。彦恭号安分,平生行履,见侍御金公庠所撰墓志。母吴氏,有懿徳。公幼有至性,方九龄,彦恭殁,即知哀毁。母孀居守节,慈训有方。屏膏沐,躬俭素簮珥以市书籍,遣公就学。里塾归则课其所业。公佩慈训,力学不懈。人以为非是母无是子也。比长,为娶妇徐,服从姑命,勤于纺绩织纴,家因以饶。孝养丰腆,母心安且乐焉。宣徳戊申,母尝得疾阽危,公汤药必亲尝。夜则稽杂北辰以祷,差而复作,乃刲股为糜以进,疾果瘳。又尝作痢,刲股如初,尝粪甜苦,语其妻曰,粪苦母不死矣。果复瘳。甞至龙潭江浒,时大风,舟多覆。见有溺水起附舟底者十六人,公即捐金购人驾舟往救之,赖以全活。丹阳道上有井,夜行不知者多失坠。公见而病之,为命工凿石为栏以护。其拯济多类此。天顺戊寅春,邻火,爇近所居,乃吁天曰,吾母老矣,愿留此终余年。顷之,风反火息,人皆以为孝感所致。母寿九十余,有司以其事闻。天顺己卯,诏旌其门曰孝行,复其家丁役。成化初纂修实录,尝采其行迹以进。母至九十有三而终,公号恸痛绝,衣衾棺殓,悉合于礼。太史安成彭先生特为铭其墓。葬凤台门外安徳乡王家山之原,与父合窆,遂庐墓侧,朝夕哭奠。有强盗十余人,欲发其墓,闻其哭声,曰此孝子也,遂各遁去。有慈鸟集于松栢,灵芝产于阶砌,搢绅多为诗文美之。成化丁亥,府尹王公弼,江宁县丞廖公世清举其孝廉,不起,乃以宾礼请预乡饮,乡人慕之。成化乙未二月二十六日以疾卒。卒时取纸笔述身后事以遗诸子。享年六十有五,生于永乐辛卯三月十五日。配徐氏,有贤行,克勤内助。子男四,拯娶张氏,抚娶朱氏。抚卒,朱守节。拱娶梅氏,抡娶王氏。抡以儒士荐供事南京礼部,将授以官。孙男一,佑。孙女三,长适陈铠,余在室。诸子卜以是年六月初八日举柩祔葬祖茔,奉礼部印局使张汝正所述行实来请铭。呜呼!人之行莫大于孝。景华孝于亲者如是,其于子道尽矣。是宜朝廷旌之为世劝也。可无铭乎?

作者对于庞景华之经商事迹,只有“勤于纺绩织纴,家因以饶”寥寥几字。而对庞氏幼时的读书经历、侍母的孝行、热心救人以及勤于公益事业等义行的宣扬,却是不吝笔墨,且将其撰写墓志铭的理由归之于“人之行莫大于孝。景华孝于亲者如是,其于子道尽矣。是宜朝廷旌之为世劝也。可无铭乎?”

类似的文字取舍,在本文所收的商贾墓志铭中随处可见。究其缘由,概因明代士人为商贾志墓,多关注志主崇儒重义。在专注于突出志主与一般世俗商贾存在区别之同时,撰志者还努力寻找符合儒家传统的理据,来支持自己为商人志墓的行为。这种志墓的“笔法”,在当时已逐渐形成风气。它既反映了士人阶层所竭力倡导的传统价值观和道德取向,也折射出其对商贾逐利行为的不屑或不愿正视。

与此同时,某些明代士人在新义利观的持续影响下,也开始认可商贾之“义”可寓于经商的过程之中。《马文进墓志铭》(成化十九年,1483)中有如下内容:

文进体貌魁梧,沉毅有智力。孝友根于天性,奋志起家。乃度新河,当百货要津,可以生计。心经意纬,视物价而操纵之。不数年间,以大贾称雄。贸迁之际,以义为利,不事欺绐。屡折券于夙逋之不能偿者。与人交,决去,亦不脂韦以取媚。急人之难,唯恐不力。暇则引觞自酌,陶然而醉,有达者之风。

其中,“以义为利”一语赋予了商人、商业活动前所未有的道德评价。这也表明商人选择以“义”作为步入上层社会的突破口,已取得了明显的效果。此时,“义利合”已成为与传统义利观所倡导的“义利离”完全不同的新观点,其至迟在15 世纪的出现,意味着义利观在明代的发展,已经被商业的兴起带入了一个新阶段。此点应当为学者所重视。

三、从商人业儒和士商联姻看商人的心理及士商交谊

在封建专制高度集中的明代,士人阶层就是社会的统治阶层,拥有着极大的权力和社会资源。对于商人来说,如能获得这一阶层的认可,甚至进入其中,则不仅可以保护其资产不受侵害,进而获取更大的发展空间,更能藉此提升和保护自己的社会地位。

正因如此,商人们纷纷致力自身文化修养的提高。或以修筑雅致的庭园林池,来吸引文人雅士游赏,或以聚书聘师的方式,来拉近与士人阶层的距离。如《故义官怡庵严翁墓志铭》(弘治十年,1497)的志主即富商严继,就属此类:

(严继)乐交接贤士大夫,爱重斯文。宾客过从,觞韵尽欢乃罢。喜谈论上下古今成败得失不倦,由是两京名公卿,多重其为人。一时颂寿诗文,裒焉钜编云。

除了积极与官员交往外,富商大贾还有一条快速提升家族地位的有效途径,那就是让家族里的成员直接参加科举,步入仕途。

《邹母宜人王氏墓志铭》(天顺八年,1464)的志主,是吴中富商邹孟诚之妻王慧。王氏在其夫早亡后,力担起维持家业、赡养诸子的重任。据其墓志所记,王氏曾对诸子直言:

名利两途,皆所以资身家也。汝父没,汝今长者宜干蛊克家,幼者宜勤学成己。不然,则名利无成,身家何以资乎?

其幼子邹和遵其教诲,于景泰四年(1453)中京闱乡荐(顺天府乡试),天顺元年(1457)中进士,任晋州知府,一跃而进入士人阶层。

《马文进墓志铭》(成化十九年,1483)志主马文进之父马仕英,也有自己的育人之道:

金陵有隐君子马公仕英,读书敦行,兼达书画之妙。生三子,文盛、文进、文厚。余游南廱时,公尝遣文盛之子瓛,从学治经。经成,补学官弟子员。公既即世,文进兄弟益饬励瓛弗懈。成化癸卯秋,瓛中京闱高第。甲辰春,登进士。

马家营商积财后,命子弟读书进取。盖科名仕宦,毕竟仍是家族绵延之不二法门!马仕英被称为隐君,其读书敦行,兼达书画之妙。还命三子从师习经,终得有成。可见所谓“隐君”者,有时亦不过为“有志于出而用世”所作之遮掩而已!

明中期以后,随着人口的大量增加和科举名额增加有限之间矛盾的逐步激化,使得科举这条路越走越艰难①余英时曾指出:明代的科举名额——包括贡生、举人和进士并未与人口相应增长,士人获得功名的机会越来越小。余英时:《中国近世宗教伦理与商人精神》,第117 页,台湾联经出版事业公司,1987 年。。很多商人家族甚至不惜为此耗费几代人的努力。如成化时的富商罗铭,其祖于洪武时迁来京师(南京),后发家富业。为了交结士人,罗铭闲时在努力提高自己学识的同时,还常以行郊游等风雅之举来吸引士人注目。《乐素翁罗仲铭墓志铭》(成化四年,1468)记载:

(罗铭)平居无事则坐阅书史,究前代理乱得失、人物贤否高下。对客谈辩风生,论议亹亹,听者不厌。骚人墨客,闻其风度,多乐与缔交。翁每当风日晴丽,辄命家僮携酒肴、约知己,出城南雨花台、牛首山,寻幽选胜,登觞咏为乐。兴尽乃归,人望之谓为神仙中人。

罗铭之子罗恂,除自身能熟读经典外,还教其诸子诗书,又遣次子罗瑄外出,从博士授经。《故罗公宗德墓志铭》(成化五年,1469)载:

(罗恂)工书翰,为人所重。性明远有断,制持两可者,多往资之,听其一言而决。……教诸子以诗书,遣次子瑄游京庠,从博士授经,常督厉使进。学业成,登景泰庚午京闱乡选,授石城尹。公每贻书,戒以清慎守职。瑄在官有能名,家教所致也。

经过上述两代人的努力,罗恂次子罗瑄终于登景泰庚午(景泰元年,1450 年)京闱乡选,授石城(今江西省石城县)尹,踏入了仕途。这标志着罗氏一族,经过数十年的努力,终于完成了由商而士,再由士而宦的转型。

商人业儒,在当时已成为一种风尚,亦是商人家族藉以提升自身社会地位的重要途径。这种做法,甚至取得了士人阶层的认同。在《明故渔乐林翁墓志铭》(嘉靖元年,1522)中,吏部郎中方鹏为志主林纲所写的墓铭即为:

商其业也而慕乎儒,市其居也而乐乎渔。渔其寄也,儒其志也。孰成其志,曰有闻孙。翁形斯藏,翁训寔存。

此外,与士人阶层联姻,也是商人家族提高自身地位的一条途径。

《徐母汤孺人墓志铭》(嘉靖十年,1531)记载,汤氏仲子娶太仆少卿王钦佩之女。再如《处士祝孟渊墓志铭》(弘治十年,1497)记载,祝孟渊的两个孙女分嫁士族子弟徐忠谋和何辅多。最值得注意到是前述罗氏家族。据《故罗公宗德墓志铭》记载,罗恂仅有的两个女儿,分别嫁给了刑部郎中张瑄和士人徐祥。而据与其妻沈氏的《明故朴庵罗公配安人沈氏合葬墓志铭》(弘治十二年,1499)记载,罗恂的10 个孙女中有4 人分别嫁给了副使沈庠、知州唐宽、庠生蒋鸣凤和士人刘源。当然,就商人与士人联姻的规模来说,罗氏家族是一个特例,这应该与罗恂次子罗瑄荣登仕途有极大的关系。

总的来说,通过科举或者联姻的手段来提高自身社会地位的商人家族毕竟还是少数。在上表所列出的商人墓志铭中,有关此类家族的墓志铭只有10 方,仅占总数的20%。这其中科举中第的有4方,联姻的有6 方。可见,对于商人家族来说,无论是参加科举还是与士人联姻,都注定是一条需要实力加运气的艰辛之路。

值得注意的是,土木堡之变之后,明朝的统治者为了扩大财政收入,以应付战争之资,首开捐纳之例,公然卖官,这为商人入仕打开了方便之门①捐纳事例,自宪宗始。生员纳米百石以上,入国子监,军民纳二百五十石,为正九品散官,加五十石增二级,至正七品止。武宗时,富民纳粟赈济,千石以上者,表其门,九百石至二三百石者,授散官,得至从六品。世宗令义民出谷二十石者,给冠带,多者授官正七品,至五百石者,有司为立坊。〔清〕张廷玉等撰:《明史》,卷78 志54,中华书局1974 年版。。但这一现象在笔者所收集的墓志铭中,几无提及,大概是当时的士人们普遍鄙视此类行为而不愿提及吧。不过,从很多商人妻子的墓志铭题名中多出现“安人”“孺人”②明制,六品官员的妻子称安人,七品官员的妻子称孺人。《明史》卷72 志48。封号的现象,我们还是可以看出一些端倪。

四、结 语

明代商人墓志铭的大量出现,反映了随着经济的发展和市场的繁荣,社会各阶层纷纷投身商业,经商行为逐渐为人们所接受的社会现象。其次,墓志铭作为一种士人撰写的用于表彰德行的独特文体,还真实反映了其文字背后所蕴含的时代特色:

第一,明代士商之间的世俗界限逐渐模糊,融合的趋势不断加强。

在明代经济持续发展的大背景下,商人群体不断壮大,与士人交往的程度也超过了以往任何一个朝代。业儒、参加科举、与士人联姻、乃至捐纳等多种行为,已经成为商人群体除了本业之外的一种生活常态。在高度中央集权的政治体制下,商人采取此类行为不仅仅是为了提高自身社会地位,更多的是出于维持和保护其家族的持久发展等目的。同时,受追求财富和享受物质追求的世风影响,士人中间也出现了经商者,如《武略将军尹公墓志铭》(成化四年,1468)③见《武略将军尹公墓志铭》。的志主尹皋,位居南京锦衣卫镇抚,就让其子弟用其俸禄经商,家道日新。更有甚者,在16 世纪还出现了大规模“弃儒就贾”的社会现象④余英时先生认为其原因是科举的成功率相比经商呈下降之势,以致众多士人纷纷放弃儒业,转而从商。见余英时:《士商互动与儒学转向——明清社会史与思想史之表现》,收入余英时:《现代儒学论》,第49-53 页,上海人民出版社2010 年9 月第二版。。可见,明代士商之间的世俗界线在逐渐模糊,消失。

第二,士商之间的传统鸿沟依旧存在。

士人和商人虽然在政治、经济上已经产生了相互依赖的关系,但士人们在为商人撰写那些流传后世、标榜志主德行的墓志铭时,依旧选择谨慎下笔,隐晦商行,宣义、扬儒等笔调充斥全篇。这说明士商之间的传统鸿沟犹在,否则士人阶层中诸如王 阳 明(1472—1528)、汪 道 昆(1525—1593)等 大儒,也不至发出“四民异业而同道”⑤〔明〕王守仁:《王文成公全集》卷25,《节庵方公墓表》,《四部丛刊》初编《集部》第259 册,上海书店1989 年影印本。和“良贾何负闳儒”⑥〔明〕汪道昆:《太函集》卷55,明万历刻本。之类维护商人的呼吁了。

因此,理解了商人的社会地位与其商业地位之间的不平衡,也就能理解士人们在撰写商人墓志铭时的种种有意之举了。

笔者认为,虽然明代中期经济的发展对商业的发展起了极大的促进作用,商人的地位和社会影响力都比前代有了提升。但在本质上,商业及其主导者商人依然游离在主流社会边缘。其真正进入社会的核心,被士大夫阶层所真正接受,已是清末洋务运动以后的事了。