秸秆还田条件下剖面土壤溶解性有机碳含量及其组分结构的变化

2019-07-19李彬彬武兰芳

李彬彬,武兰芳

(中国科学院地理科学与资源研究所生态网络观测与模拟重点实验室,北京 100101)

溶解性有机碳(Dissolve organic carbon;DOC)是土壤有机碳(Soil organic carbon;SOC)中最活跃的组分之一,具有易转化、强流动性等特点,能快速有效地感应土壤有机碳库的变化[1]。DOC在转化和迁移过程中因受多种因素的影响导致数量和结构发生变化,从而改变了在有机碳库中所占的比例,因此,研究DOC含量和结构在剖面土壤的变化和分布对于研究土壤碳库的稳定性具有重要意义。

目前,很多学者已对土壤DOC含量和结构特征的分布规律做了详细研究。张芸等[2]在研究不同发育阶段林地土壤DOC的分布特征时指出,随着土层(0~60 cm)的加深,土壤DOC含量逐渐降低;熊丽等[3-4]在研究DOC在米槠林土壤中的分馏过程时发现,DOC含量在土壤剖面中呈逐渐减少的趋势,并且DOC组分中芳香类大分子物质减少,土壤腐殖化程度降低。这主要是因为DOC中的疏水性组分和芳香类分子具有较强的吸附能力,能置换先前被吸附的老碳[5];王育来等[6]和崔恒钊等[7]研究海岸带土壤溶解性有机质的垂直分布特征的结果表明,土壤DOC含量从表层到底层逐渐减少,表层土壤的类腐殖质物质高于底层土壤。以上研究主要集中在森林生态系统和湿地生态系统,而对农田生态系统剖面土壤DOC结构特征的分布规律研究较少。

秸秆作为有机物质归还农田是土壤输入外源有机碳的主要方式,有机物质施入土壤后,可以改变土壤的DOC含量及组分[8-13]。常单娜等[12]在研究西北灌漠土长期不同施肥对土壤DOC及光谱特性的影响中指出,施用有机肥可以增加耕层土壤的DOC含量,提高芳香族化合物比例、增加DOC的平均分子量和腐殖化程度;陈武荣等[14]关于长期不同施肥处理对水稻土DOC组分含量及其结构特征的研究结果表明,化肥配施秸秆提高了耕层土壤DOC含量并使DOC中芳香族类物质的结构更为复杂和稳定。我们前期研究[15]也发现,与不还田土壤相比,秸秆还田耕层土壤的DOC含量显著提高,而且DOC中胺类物质和芳香族类物质含量及其平均分子量均明显增加。由于土壤DOC可以通过淋溶等途径在土壤剖面中由上层向下层运移,然而对其运移过程、含量分布及其结构特征变化的研究报道却较少,因此秸秆还田后剖面土壤DOC的分布规律需要进一步研究。本研究通过测定长期秸秆还田条件下剖面土壤DOC的含量及官能团吸光度值的变化,分析DOC在不同深度土壤中的含量和组分,揭示DOC在土壤垂直剖面的分布规律,为农田土壤有机碳循环及其稳定性的研究提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

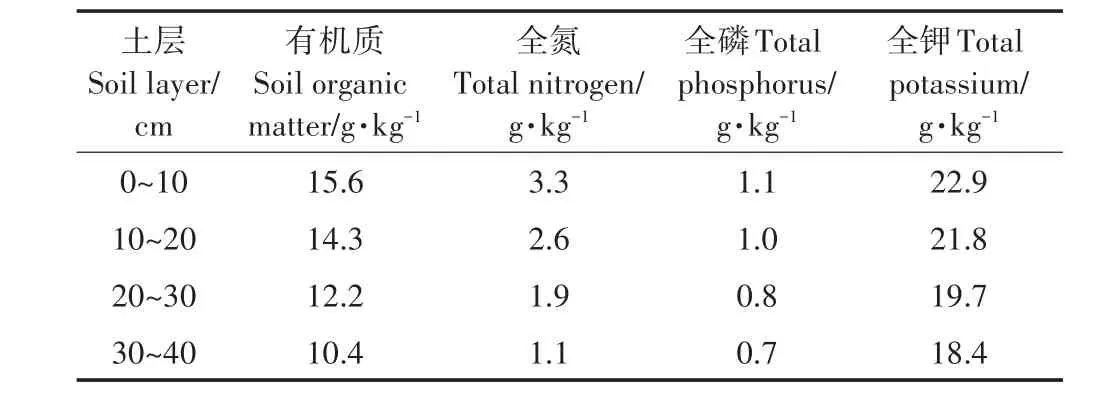

本试验在中国科学院禹城试验站进行,该站位于黄淮海平原的鲁西北黄河冲积平原,北纬36°56′45″,东经114°36′7″,海拔高度20 m,多年平均降雨量600 mm,降雨量主要集中在7—9月份。土壤母质为黄河冲积物,土壤类型为潮土,表土质地为中轻质壤土,种植制度为冬小麦-夏玉米一年两熟,小麦在每年10月播种、次年6月上旬收获,玉米在每年6月播种、当年10月收获。试验前的土壤养分状况如表1所示。

1.2 试验设计与田间管理

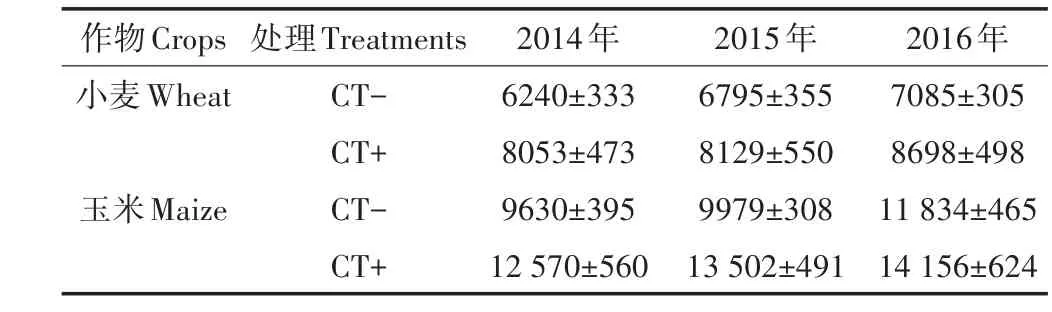

试验地开始于2008年10月,设置翻耕秸秆不还田(CT-)、免耕秸秆不还田(NT-)、翻耕秸秆还田(CT+)和免耕秸秆还田(NT+)4个处理,每个处理设置3个重复,共12个小区。每个小区面积是6.25 m2,所有小区随机排列。本试验从2014年开始,对CT-和CT+两个处理的土壤进行测定分析。每个小区的秸秆还田量为上一生长季作物收获后所有根、茎、叶的总量,2014—2016年CT+处理的玉米秸秆还田量分别为 14 502±724、15 240±720、16 560±711 kg·hm-2。玉米秸秆进行还田时,先将玉米根刨出,和茎叶一样用铡刀切成2~3 cm的小段,再均匀撒在地表,后用铁锨深翻20 cm左右,并将土壤和秸秆混匀。小麦的种植品种为济麦22,播种量为190 kg·hm-2,播种时人工开沟再撒播种子。小麦和玉米的产量如表2所示。小麦和玉米的施肥量和施肥方式与当地大田一致:小麦季施肥量为250 kg·hm-2(纯氮),分为底肥(复合肥N-P-K:16-20-8)和追肥(尿素N:46.1%),两种肥料按照纯氮量1∶1分两次施入,底肥在种植小麦时施入,追肥在返青期浇水前施入;玉米季施肥采用尿素,施肥量为250 kg·hm-2(纯氮),在大喇叭口期降水之后一次性施入。田间杂草人工拔除,病虫害防治等其他农业管理措施与当地大田常规相同。

表1 不同土层土壤基本理化性质Table 1 Basic physical and chemistry properties in soil at different layers

表2 2014—2016年不同处理下小麦和玉米的产量Table 2 Yield of wheat and maize in different treatment from 2014 to 2016

1.3 样品采集方法和测定指标

1.3.1 土壤样品的采集

土壤样品的采集时间为2014—2016年6月,即小麦收获后玉米种植前。由于小区面积较小,每个小区选3个点采集土样并混合均匀,每个采样点取样时,用土钻由上到下分别采集0~10、10~20、20~30、30~40 cm共4层剖面的土壤。鲜土采集后,挑去作物残留物和小石子,过2 mm筛,用来测定DOC含量及土壤含水量。

1.3.2 土壤DOC含量的测定

称取鲜土10.00 g于白色塑料瓶中,加入50 mL蒸馏水,振荡离心,过0.45 μm的滤膜,所得澄清液为DOC的浸提液[16]。将提取液分为两份,一份直接在LiqiuⅡTOC仪上测定DOC浓度,另一份在4℃冰箱内冷藏保存12 h,待进行紫外光谱扫描。

1.3.3 土壤DOC官能团的测定方法

为了消除浓度对紫外吸光度值的影响,将DOC浸提液稀释到20 mg·L-1,然后在紫外分光光度计(UV-2550,日本岛津)上测定其吸光度,扫描波长为仪器本身范围190~900 nm,波长间隔1 nm[17]。

(1)A210nm:DOC浸提液在210 nm处的吸光度值代表了溶液中胺类物质的存在[12,18]。

(2)A280nm:DOC浸提液在280 nm处的吸光度值代表了溶液中结构相对复杂的芳香族化合物及C=C共轭双键的存在,其值大小与芳香族化合物的含量有关,A280nm的值越高,芳香族化合物的含量越多,芳构化程度越复杂[19-20]。

(3)A2/A3值:DOC浸提液在250 nm和365 nm处的吸光度值比反应DOC的分子状况,A2/A3值越大,表示DOC的平均分子量越小,团聚化程度越低[21-22]。

1.4 数据分析

数据采用Excel作图,采用SPSS 20.0对CT+和CT-两个处理进行单因素方差分析(LSD最小显著法),并对秸秆还田量与DOC含量及各吸光度值间进行相关性分析。

2 结果与分析

2.1 不同处理土壤剖面DOC含量变化

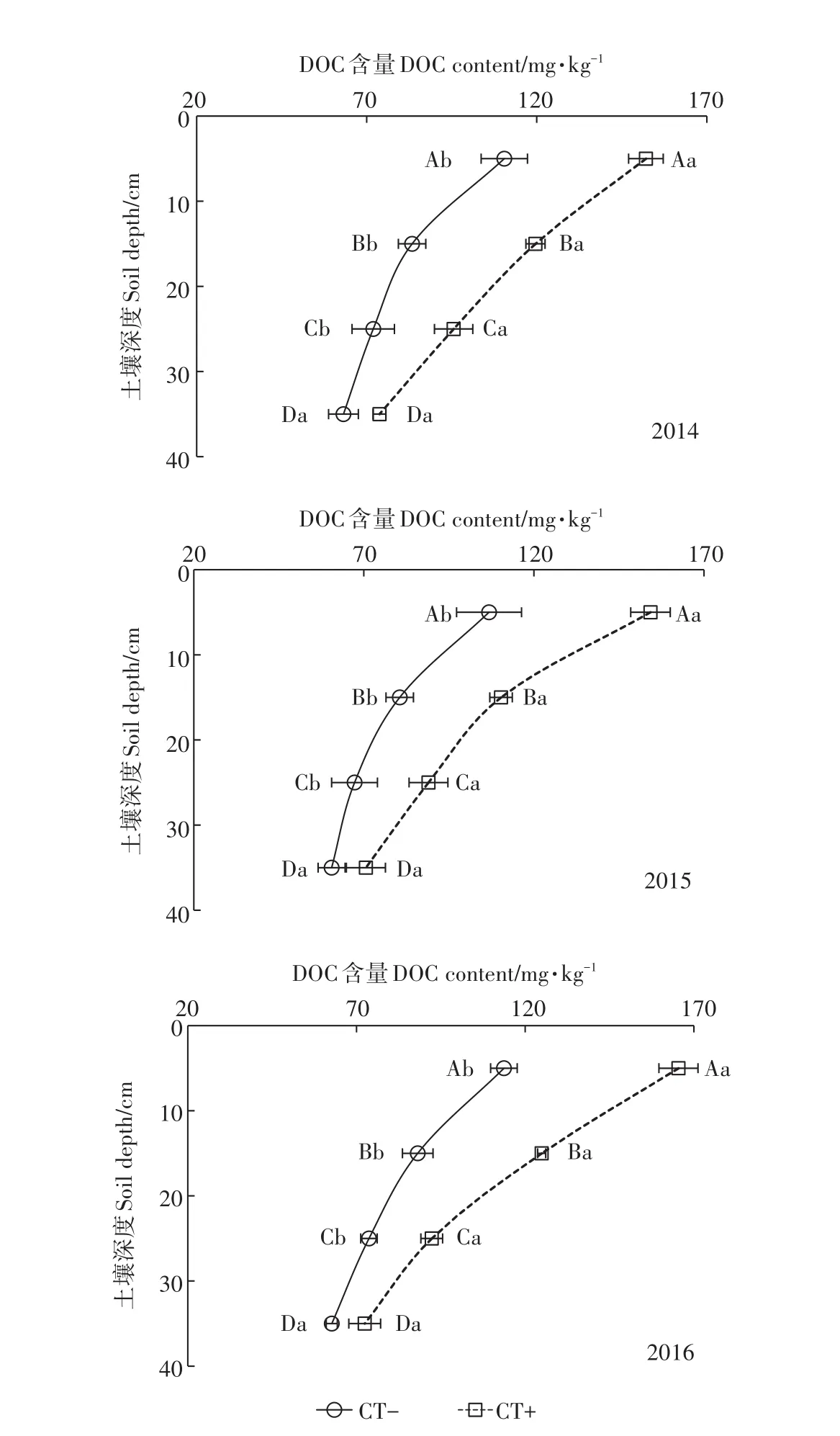

土壤DOC含量在剖面土壤中的变化分布如图1所示,CT-和CT+两个处理的DOC含量均随土壤深度增加而逐渐下降,3年变化趋势一致。2014—2016年,0~10 cm土层CT-处理的土壤DOC含量为117.8±11.3 mg·kg-1,CT+处理为135.6±12.6 mg·kg-1;与0~10 cm相比,10~20 cm土层中CT-处理的土壤DOC含量下降幅度为23.9%±1.2%,CT+处理的DOC含量下降幅度为24.8%±3.5%;与10~20 cm土层相比,20~30 cm土层土壤中CT-处理的DOC含量下降幅度为15.5%±1.6%,CT+处理的DOC含量下降幅度为20.8%±1.9%;与20~30 cm土层相比,30~40 cm土层土壤中CT-处理的DOC下降幅度为12.4%±2.5%,CT+处理DOC下降幅度为18.3%±1.1%;各土层的DOC含量差异显著(P<0.05)。

比较CT-和CT+两个处理的剖面土壤DOC含量可知,CT+处理的土壤DOC含量高于CT-处理。随着土层加深,两处理间的差值逐渐减小,在0~10、10~20 cm和20~30 cm土层土壤中,两处理间DOC含量差异显著(P<0.05),在30~40 cm土层土壤中,两处理间的DOC含量差异不显著(P>0.05)。3 a的试验结果趋势一致,由此说明秸秆还田增加了土壤剖面DOC含量,随着土壤深度增加影响效应逐渐减弱。

图1 不同处理土壤剖面DOC含量Figure 1 DOC content in soil profile under different treatments

2.2 不同处理土壤剖面DOC/SOC的百分含量变化

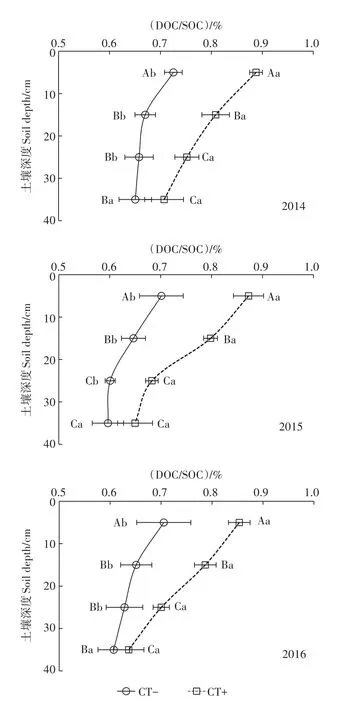

如图2所示,CT-与CT+两个处理的土壤DOC/SOC的百分含量随着土壤深度加深而逐渐降低,3 a变化趋势一致。2014—2016年,在0~10 cm土层中,CT-处理的土壤DOC/SOC的百分含量为0.7%±0.01%,CT+处理为0.9%±0.02%;10~20 cm土层土壤的DOC/SOC百分含量与0~10 cm相比,CT-处理下降幅度为9.3%±1.1%,CT+处理下降幅度为8.0%±0.3%;20~30 cm土层土壤的百分含量与10~20 cm土层相比,CT-处理下降幅度为9.9%±1.3%,CT+处理下降幅度为11.2%±1.5%;0~10、10~20 cm和20~30 cm 3个土层的DOC/SOC百分含量差异显著(P<0.05),30~40 cm土层中土壤DOC/SOC的百分含量CT-处理为0.6%±0.03%,与20~30 cm土层差异不显著,CT+处理为0.7%±0.04%,与20~30 cm土层差异显著(P<0.05),由此可见,随土壤深度的增加,DOC组分的稳定性增高。

图2 不同处理土壤剖面DOC/SOC的百分含量Figure 2 The DOC/SOC ratio in soil profile under different treatment

CT+处理的土壤DOC/SOC的百分含量高于CT-处理,CT-处理土壤的含量范围是0.6%~0.7%,CT+处理土壤是0.7%~0.8%。处理间的百分含量差值随着土壤深度增加而逐渐缩小,在0~10、10~20 cm和20~30 cm 3个土层中,CT+和CT-两个处理的土壤DOC/SOC百分含量差异显著(P<0.05),在30~40 cm土层中,两个处理间的差异则不显著。3 a的试验结果趋势一致,由此表明秸秆还田提高了土壤DOC在SOC中所占的比例,但是这种影响效应随着土壤深度增加而减弱。

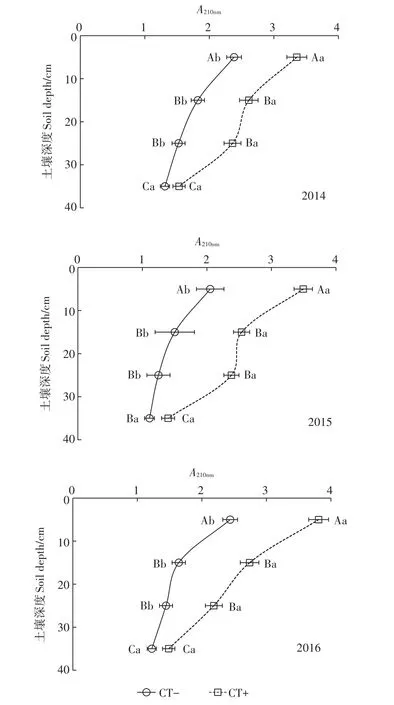

2.3 不同处理土壤剖面DOC溶液中胺类物质的变化

通过对DOC溶液进行紫外光谱扫描发现,CT-与CT+两个处理土壤DOC溶液的紫外峰值均出现在200~210 nm处,通过对比紫外光谱图得知,此处为胺类物质的吸收区域,即DOC分子结构中含有CO-NH官能团。由图3可以看出,CT-和CT+两个处理的土壤DOC溶液在210 nm处的吸光度值均随土壤深度的增加逐渐下降,3年变化趋势一致。2014—2016年,0~10 cm土层土壤DOC溶液的A210nm值CT-处理为2.3±0.2,CT+处理为3.6±0.2;10~20 cm土层土壤的A210nm值与0~10 cm土层相比,CT-处理的下降幅度为27.7%±2.6%,CT+处理的下降幅度为25.9%±1.2%,两土层之间呈显著差异(P<0.05);20~30 cm 土层土壤DOC的A210nm值与10~20cm土层相比则无显著差异(P>0.05);30~40 cm土层土壤DOC的A210nm值CT-处理为1.2±0.1,CT+处理为1.5±0.1,与20~30 cm土层相比差异达到显著水平(P<0.05),由此说明土壤DOC中的胺类物质含量随着土层的加深而逐渐降低。

由图3可知,土壤DOC溶液的A210nm值均表现为CT+处理高于CT-处理,但随着土壤深度的增加,处理间的差值逐渐减小,在 0~10、10~20 cm 和 20~30 cm 3层土壤中,两处理间的差异显著(P<0.05),在30~40 cm土层土壤中差异不显著,3 a的试验结果趋势一致,由此说明秸秆还田增加了剖面土壤DOC组分中的胺类物质含量,随着土壤深度的增加,秸秆的影响效应减小。

图3 不同处理土壤剖面DOC溶液中胺类物质的吸光度值Figure 3 Absorbance values of amines in DOC of soil profile under different treatments

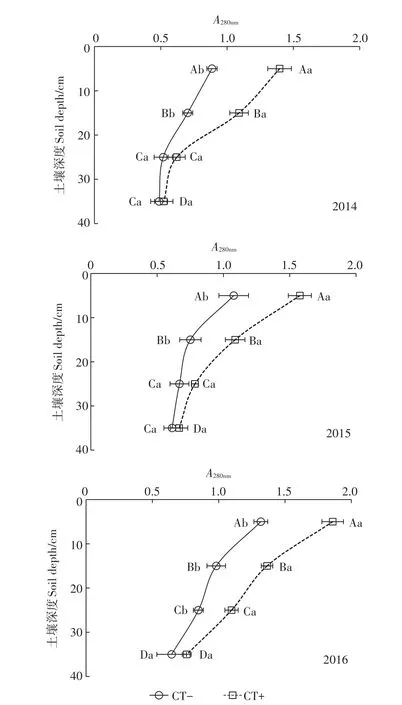

2.4 不同处理土壤剖面DOC溶液中芳香族类物质的变化

254 nm或280 nm波长处的吸收值能较好地反映DOC分子中芳香族化合物包括具有不饱和C=C结构的物质,吸光度值越大,芳香族化合物的含量越高,其中含有取代基的苯环和多酚中的π→π*跃迁也发生在此处。由图4可知,CT-和CT+两个处理的土壤DOC溶液在280 nm处的吸光度值均随土壤深度增加而逐渐降低,3 a变化趋势一致。2014—2016年,0~10 cm土层土壤DOC的A280nm值CT-处理为1.1±0.2,CT+处理为1.6±0.2,30~40 cm土层土壤的A280nm值CT-处理降低为0.6±0.1,CT+处理降低到0.6±0.1,不同土层差异显著(P<0.05)。由此说明,随着土壤深度的增加,土壤DOC组分中芳香族类化合物的含量逐渐降低。

CT+处理土壤DOC的A280nm值高于CT-处理,随着土壤深度的增加,处理间的差值逐渐缩小,3 a的试验结果趋势变化一致。0~10 cm土层土壤的A280nm值CT+处理比CT-处理土壤增加了48.3%±5.3%,10~20 cm土层土壤DOC的A280nm值CT+处理比CT-处理增加了46.3%±3.5%,这两层土壤DOC的A280nm值两处理间差异显著(P<0.05);20~30 cm土层土壤的A280nm值CT+处理比CT-处理增加了22.1%±3.5%,30~40 cm土层土壤的A280nm值CT+处理比CT-处理增加了11.2%±1.3%,在这两层土壤中两处理间差异不显著。由此说明,秸秆还田增加了剖面土壤DOC组分中芳香族类化合物的含量,尤其对0~20 cm土层土壤的影响显著。

图4 不同处理土壤剖面DOC溶液中芳香族类物质的吸光度值Figure 4 Absorbance of aromatic substances in DOC of soil profile under different treatments

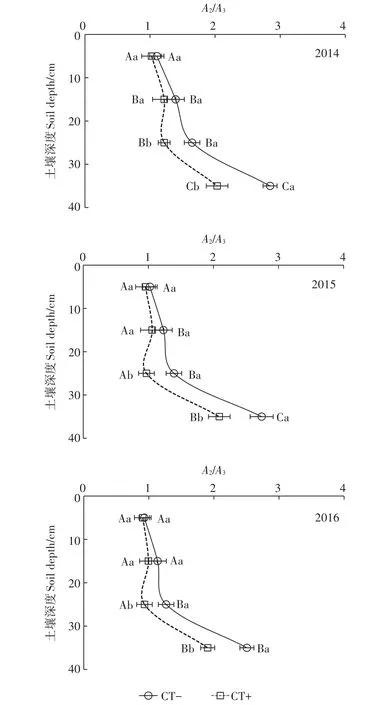

2.5 不同处理土壤剖面DOC溶液平均分子量的变化

250 nm和365 nm处的吸光度值比(A2/A3)常用来反应DOC的平均分子量和土壤腐殖化程度的状况,A2/A3值越大,DOC的平均分子量越小,土壤团聚化程度越低。如图5所示,CT-和CT+两个处理土壤DOC的A2/A3值均随土壤深度增加而逐渐升高,3 a变化趋势一致,由此说明随着土壤深度的增加,土壤DOC的平均分子量减小,结构变简单,DOC多以小分子结构存在于深层土壤中。2014—2016年,0~10 cm土层土壤DOC的A2/A3值CT-处理为1.0±0.1,CT+处理为0.9±0.1;10~20 cm土层土壤的A2/A3值与0~10 cm土层相比,CT-处理上升幅度为15.7%±2.9%,CT+处理上升幅度为12.1%±2.1%;20~30 cm土层土壤的A2/A3值与10~20 cm土层相比,CT-处理下降幅度为11.3%±1.4%,CT+处理上升幅度为8.1%±0.8%,CT-和CT+两个处理土壤DOC的A2/A3值在10~20 cm和20~30 cm土层中均差异不显著;30~40 cm土层土壤的A2/A3值CT-处理上升为2.7±0.2,CT+处理上升为2.0±0.1,与其余土层土壤呈显著差异(P<0.05)。

比较CT-和CT+两个处理土壤DOC的A2/A3值可以发现,CT+处理土壤DOC的A2/A3值小于CT-处理,随着土壤层次的加深两处理间的差值逐渐增大。在0~10 cm和10~20 cm两个土层土壤中,两处理间A2/A3值差异不显著,在20~30 cm和30~40 cm两个土层中,两处理间A2/A3值差异显著(P<0.05),3 a试验结果变化一致,由此说明秸秆还田增大了土壤DOC的平均分子量,尤其对20~30 cm和30~40 cm土层土壤的DOC平均分子量产生显著影响,使DOC的结构更为复杂。

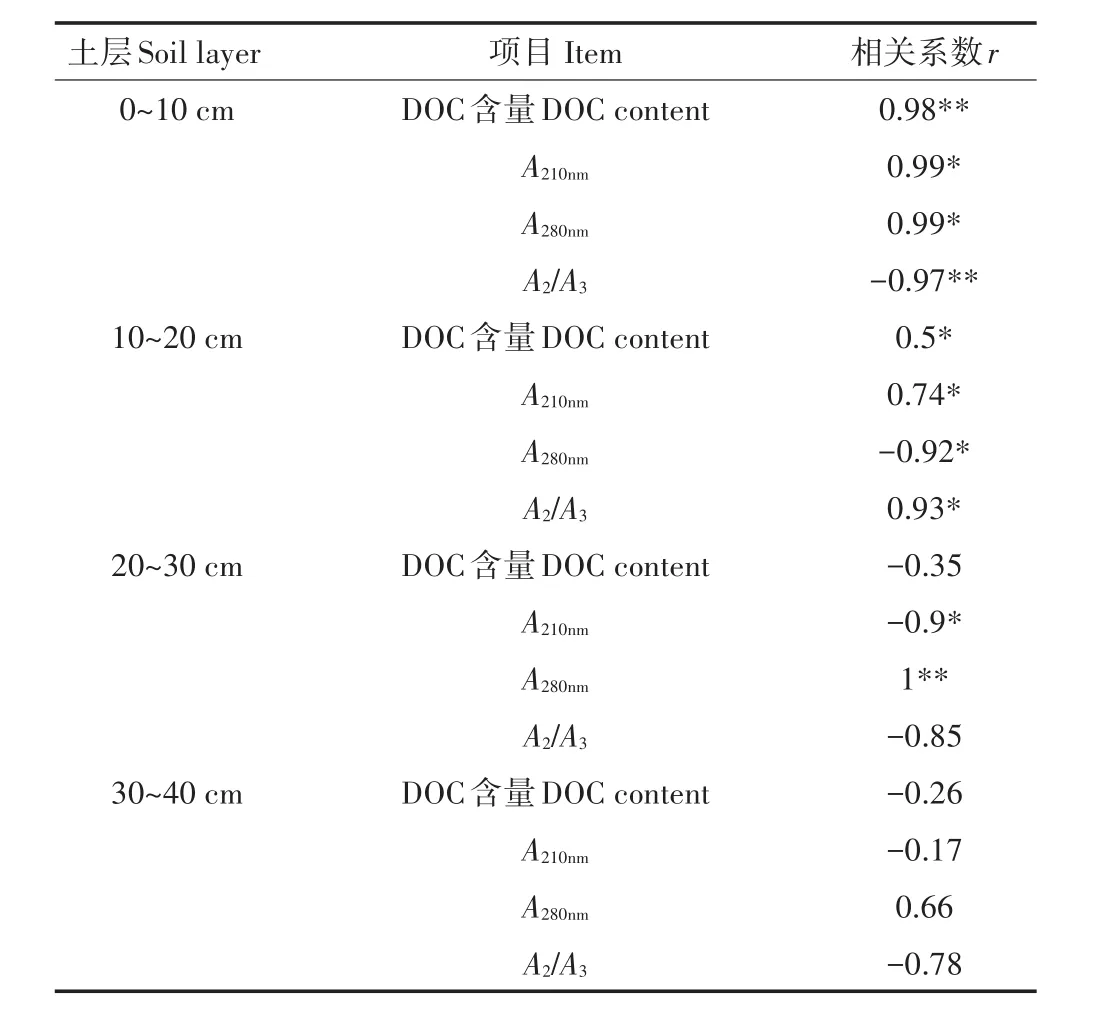

2.6 秸秆还田量与土壤DOC含量及官能团之间的相关分析

由表3可以看出,秸秆还田量与土壤DOC含量以及DOC官能团之间的相关性随着土壤深度增加而逐渐降低。在0~10 cm土层中,三者均表现为极显著的相关关系(P<0.01),其中秸秆还田量与DOC含量的相关系数为0.98,与A210nm、A280nm和A2/A3值的相关系数分别为0.99、0.99和-0.97;在10~20 cm土层中,三者表现为显著的相关关系(P<0.05),其中秸秆还田量与DOC含量的相关系数为0.50,与A210nm、A280nm和A2/A3值的相关系数分别为0.74、-0.92和0.93;在20~30 cm土层中,秸秆还田量与DOC含量没有表现出显著的相关性,相关系数降低到-0.35,但与A210nm、A280nm值依然显著相关;在30~40 cm土层中,秸秆还田量与DOC含量及A210nm、A280nm和A2/A3值均表现为无显著相关性,其中与DOC含量的相关系数仅为-0.26,与A280nm的相关系数则较高,为0.66;由此说明,秸秆还田显著影响了表层土壤的DOC含量以及官能团的结构和数量,随着土壤深度的加深影响逐渐减弱,深层土壤的DOC含量来源也逐渐决定于土壤有机质的分解。

图5 不同处理土壤剖面DOC溶液中分子量的吸光度值Figure 5 Absorbance values of molecular mass in DOC of soil profile under different treatments

表3 秸秆还田量与不同土层DOC含量、A210nm、A280nm、A2/A3值之间的相关性分析Table 3 Correlation between the amount of crop residues and DOC content,the A210nm,A280nm,A2/A3in different layer soil

2.7 土壤DOC含量与官能团之间的回归分析

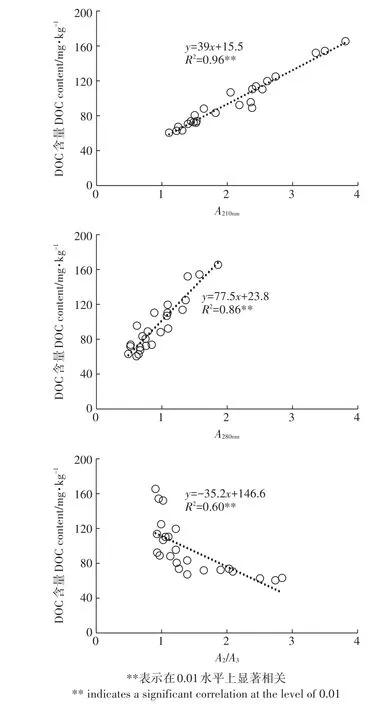

土壤DOC含量与A210nm、A280nm、A2/A3值均具有极显著的一次线性关系(P<0.01),回归方程如图6所示,决定系数R2值分别为0.96、0.86、0.60。其中DOC含量与A210nm、A280nm值呈显著的正相关性,与A2/A3值呈显著的负相关性,由此说明,DOC含量随着胺类物质组分、芳香族化合物含量及平均分子量的改变而发生变化。

3 讨论

3.1 秸秆还田对土壤剖面DOC含量分布特征的影响

土壤DOC是有机碳中易分解、活性较高、流动性强的组分,它在土壤介质中的行为特性受土壤基质吸附和微生物降解的影响。本试验结果表明,DOC含量在土壤中的垂直分布呈逐渐降低的趋势,这与前人研究结果一致[23-26]。表层土壤(0~10 cm)由于耕作和外源有机物的汇入等原因使得DOC浓度最高,当其向下层土壤迁移时,土壤黏粒对DOC吸附作用的增加以及微生物对有机质分解作用的减弱,使得DOC含量逐渐降低。李明堂等[27]在研究黑土剖面溶解性有机物的荧光光谱时也表明,剖面DOC的组成来源沿土壤深度增加由植物源和微生物混合源向以微生物源为主的方向移动。

图6 土壤DOC含量与A210nm、A280nm、A2/A3值之间的回归方程Figure 6 The regression equation of soil DOC content with the value of A210nm,A280nmand A2/A3

秸秆还田是增加土壤DOC的重要途径。本实验结果表明,在0~10 cm和10~20 cm土层土壤中,CT+处理的DOC含量显著高于CT-处理,这与前人研究结果一致[24,28]。这是因为,玉米秸秆含有大量的水溶性物质,它的加入既能增加土壤DOC含量,又能促进土壤有机质的分解,故DOC含量升高。而在30~40 cm土层中,由于土壤母质的影响以及有机质差异对DOC的影响程度比较弱[29],秸秆还田土壤中的DOC被土壤吸附而截留在上层土壤中,所以淋溶到30~40 cm土壤的DOC含量与不还田处理差异不显著。

土壤DOC/SOC的比例是反映土壤碳库质量的重要指标,用来指示有机碳的稳定性、有效性和水溶性[30]。本试验结果表明,DOC/SOC的百分含量随着土壤深度增加呈逐渐降低的趋势,与DOC的剖面分布含量变化一致,这表明土壤深度越深,SOC越稳定;与不还田土壤相比,秸秆还田提高了土壤DOC/SOC的比例,使土壤有机碳库的稳定性变差,这与前人研究结果一致[31-32]。王明慧等[31]在研究苏北沿海不同土地利用方式下土壤DOC含量特征时发现,在农田土壤中,10~25 cm土层土壤的DOC/SOC比0~10 cm土层土壤明显降低;田静等[32]在研究土地利用方式对土壤DOC组成的影响时指出,菜田和农田土壤的DOC/SOC均为表层最高,随土壤深度增加而降低,菜田土壤的DOC/SOC要显著高于农田土壤,这与菜田施入大量的有机肥有关;在本试验中,秸秆还田可以增加剖面土壤的DOC含量,所以DOC/SOC百分含量要显著高于不还田土壤。

3.2 秸秆还田对土壤剖面DOC结构特征的影响

DOC分子是一种复杂的化合物,在其支链上携带了大量的疏水基团和亲水基团,亲水性基团包括碳水化合物、羧酸和蛋白质以及多肽类物质,疏水性基团包括腐殖质物质、芳香族化合物和多酚类物质[7]。这些基团随着DOC的迁移发生改变,从而使得DOC的含量及组分发生变化。

本试验结果表明,A210nm吸光度值随着土壤深度增加而降低,而210 nm处的吸光度值则是因为胺类物质(CO-NH)发生了n→σ*电子跃迁产生的,秸秆的加入显著增加了土壤中胺类物质的含量,这与前人研究结果一致[33-34]。张雅洁等[33]在研究小麦-水稻秸秆还田对土壤有机质组成及不同形态氮含量时指出,秸秆还田处理可以增加土壤中含氮官能团酰胺类物质;陈曦等[34]在研究小麦-玉米秸秆连续还田对土壤有机质红外光谱特征的影响时发现,秸秆还田可以提高土壤有机质中酰胺类物质的含量。产生此种现象的原因是秸秆还田后土壤中含有大量的芳香族化合物,而芳香环能固定土壤中的无机氮生成胺类物质[33,35],所以0~10 cm土层土壤的胺类物质含量显著高于30~40 cm土层。

A280nm的吸光度值代表了土壤DOC组分中芳香族化合物的含量,A280nm值越高,芳香族类物质含量越高[15,19]。A2/A3值则代表了土壤DOC的平均分子量和土壤的腐殖化程度,比值越小,DOC平均分子量越大,结构越复杂,土壤腐殖化程度越高[36-37]。在本试验中,DOC溶液中的芳香族化合物在土壤剖面上呈逐渐降低的变化规律,DOC平均分子量也随着土壤深度逐渐减小,这与前人研究结果一致[4,8,26,38]。熊丽等[4]在研究DOC在米槠天然林不同土层中的迁移特征中指出,随着土层的加深,土壤DOC滤出液中芳香族类物质含量所占比例降低,DOC平均分子量逐渐减小;Bi等[38]采用紫外光谱研究森林土壤DOC结构特征在土壤剖面中的变化时发现,DOC的芳构化程度和平均分子量随土壤深度的增加而减小;Scott等[39]的研究结果也表明,疏水性基团和芳香族物质会对土壤颗粒有更强的亲和力。出现上述现象的原因主要分为以下两方面:一是因为土壤颗粒会优先吸附DOC组分中的芳香族化合物及其他大分子物质,而酚类、醇类等小分子物质则进入下一层土壤[4];二是由于下层土壤有机质含量较低,土壤容重大,微生物活动较弱,相对分子量较大的物质难以移动,所以芳香族物质含量越来越低,DOC分子的平均分子量也越来越小。

试验结果还表明,秸秆还田显著增加了0~10 cm和10~20 cm土层土壤DOC组分中芳香族化合物的含量,这与前人研究结果一致[15,33]。张雅洁等[33]在研究小麦-水稻秸秆还田对土壤溶解性有机质含量及光谱特性时指出,秸秆还田条件下,土壤中芳香族成分增加;陈武荣等[15]的研究结果也表明,秸秆的加入明显提高了耕作层土壤中芳香族类物质的含量,使其芳构化程度更加复杂,而对渗育层(25~30 cm)土壤中芳香族类物质的含量影响不显著。主要原因是微生物对秸秆的分解主要分布在表层土壤中,秸秆中的木质素、多酚等物质腐解后能产生大量的芳香族组分,并且土壤中的烷基化合物、有机酸、酰胺成分以及糖类等小分子物质容易以芳香环为核心发生聚合反应形成大分子的芳香族化合物,所以秸秆还田后土壤DOC中芳香族类化合物含量较高。在20~30 cm和30~40 cm土层土壤中,秸秆还田没有显著增加芳香族化合物的含量,但是DOC的平均分子量显著高于不还田土壤,这是因为外源有机物可以增加0~40 cm土层的有机质含量,而高含量的有机质可以增加对DOC的吸附[40],所以在淋溶过程中翻耕秸秆还田处理的土壤被截留的DOC含量较大,迁移到30~40 cm土层时与不还田处理土壤的芳香族化合物含量差异不显著。还田处理和不还田处理土壤DOC的平均分子量在30~40 cm土层土壤中差异显著,这是因为秸秆还田土壤的有机质含量高于不还田土壤,可以解析出更多结构相对简单的DOC分子,在淋溶过程中,当芳香族化合物等大分子物质被土壤吸附时,这些小分子物质能被淋溶到深层土壤中,使两处理的DOC平均分子量在底层土壤差异显著。

4 结论

(1)随着土壤深度的增加,秸秆还田和不还田处理的土壤DOC含量、DOC/SOC百分含量、胺类物质(-CO-NH)含量及芳香族类物质(C=C、苯环)含量均逐渐降低,土壤DOC的平均分子量也逐渐减小,DOC结构相对简单。

(2)秸秆还田显著增加了0~10 cm和10~20 cm土层土壤的DOC含量、DOC/SOC百分含量、胺类物质(-CO-NH)的含量及芳香族类物质(C=C、苯环)的含量,对30~40 cm土层土壤影响不显著。

(3)秸秆还田增加了土壤DOC的平均分子量,DOC分子结构复杂性提高,土壤腐殖化程度增加,尤其对20~30 cm和30~40 cm土层土壤的DOC影响显著,土层越深,秸秆还田(CT+)土壤DOC分子结构较不还田处理(CT-)越复杂。

(4)土壤DOC含量与胺类物质(-CO-NH)含量、芳香族类物质(C=C、苯环)含量显著相关,胺类物质(-CO-NH)含量和芳香族类物质(C=C、苯环)含量是影响DOC含量的重要因素。