基于宽带天线技术的非接触脑出血监测系统敏感性研究

2019-07-16陈明生彭伟豪张海生秦明新

徐 林,陈明生,彭伟豪,张海生,庄 伟,许 佳,孙 建,宁 旭,秦明新

(陆军军医大学生物医学工程与影像医学系电子工程学教研室,重庆 400038)

0 引言

脑出血是指非外伤性脑实质内血管破裂引起的出血。世界卫生组织心血管病人群监测(MONICA)方案表明,我国脑卒中发生率正以每年8.7%的速率上升,其中脑出血占全部脑卒中的20%~30%,发病者约30%死亡,70%的幸存者中多数留有不同程度的运动障碍、认知障碍、言语吞咽障碍等后遗症[1]。如果脑出血在早期得到治疗,可以有效防止疾病的恶化,减少中风的后遗症,因此,实时非接触监测脑出血的严重程度是重症监护及抢救治疗成败的关键。

前期本课题组报道了利用磁感应相移(magnetic induction phase shift,MIPS)测量法检测脑出血的研究,在10 MHz频率附近,磁感应测量灵敏度和稳定性较好,但极易受到外界磁场、环境温度、外界容积、导体耦合等干扰[2-7]。该方法通常采用单一频点作为检测依据,易受到随机信号的干扰,监测系统灵敏度和稳定性欠佳,很难有效地区分出脑出血的严重程度。因此,本课题组开发了一套基于宽带天线技术的非接触脑出血监测系统(以下简称“监测系统”),用于区分脑出血的严重程度。

1 设计原理

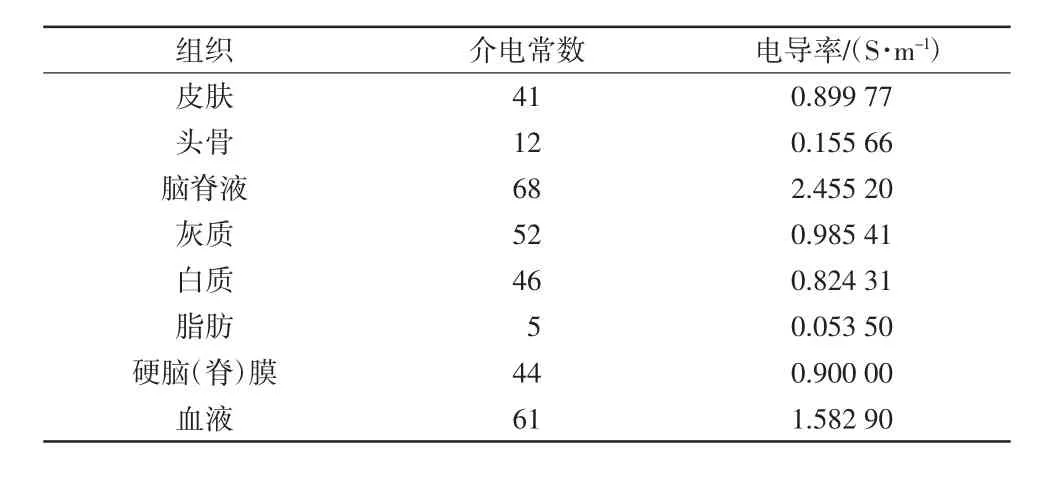

宽带天线技术监测脑出血状况的基础是人体不同组织具备不同的电介质特性,从而产生不同的微波散射模式。关于人体不同组织的电介质特性目前已经有许多研究报道,在已有的研究结果中可以确定的是颅内血液与其他组织存在明显的电介质特性差别(见表1),血液在1.2 GHz下的介电常数为61,电导率为1.582 9 S/m,明显区别于脑部其他组织,依据此点采用宽频带扫描能准确监测脑出血严重程度[8]。

表1 脑部组织在1.2 GHz下的介电常数及电导率

2 监测系统组成

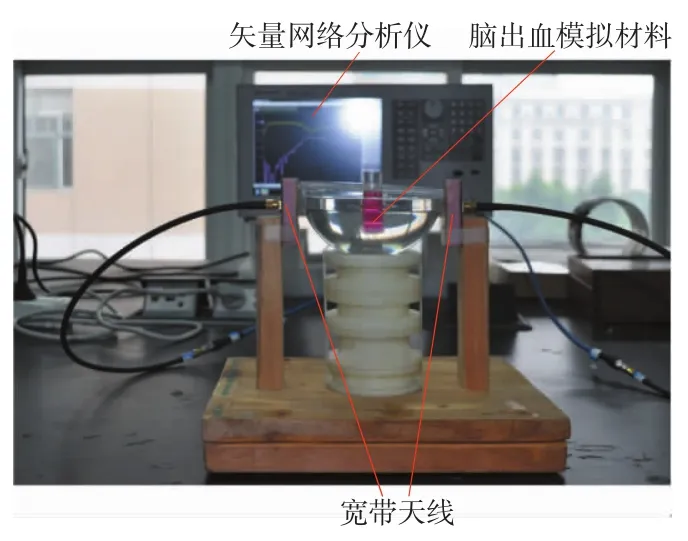

图1 监测系统组成

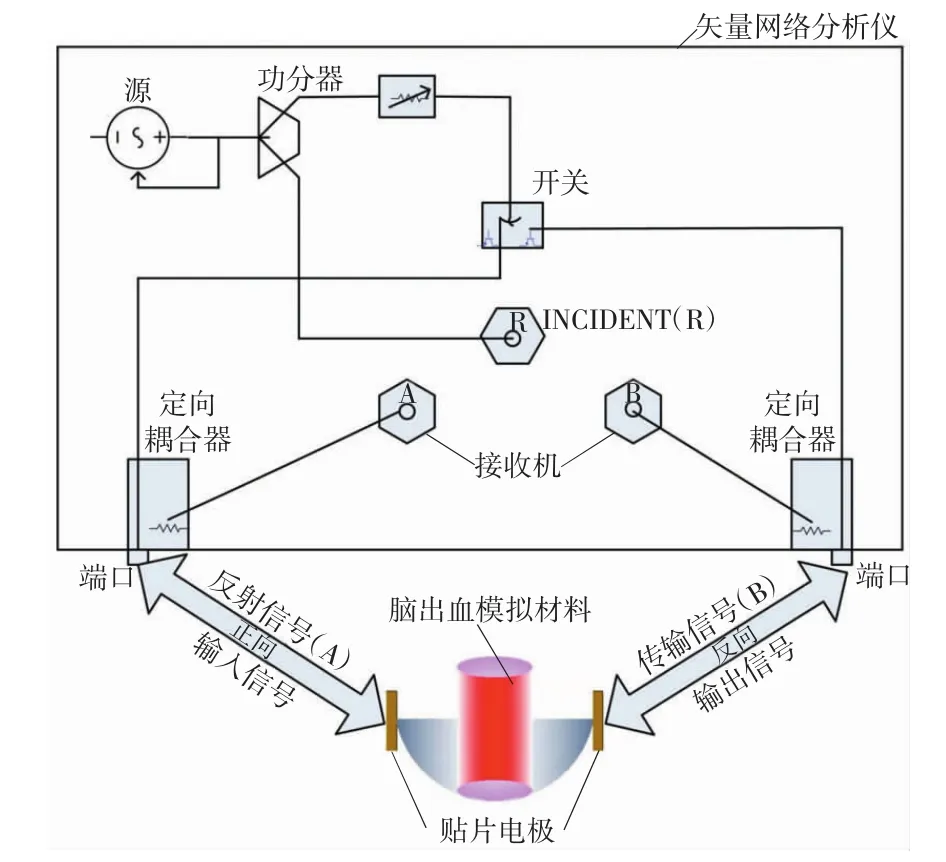

监测系统主要由矢量网络分析仪、宽带天线和脑出血模拟材料组成(如图1所示),图2为系统硬件结构框图。矢量网络分析仪主要由激励信号源、信号分离装置、接收机和处理显示单元组成。激励信号源生成激励信号和参考信号,左端贴片电极将激励信号定向发射,信号穿透被测脑出血模拟材料,带走脑出血模拟材料状态信息,然后被右端贴片电极捕获;信号分离装置含功分器和定向耦合器件,分别提取被测试件输入信号和反射信号,接收机对提取的被测试件输入信号和反射信号进行测试;处理显示单元对测试结果进行再处理,得到传输系数并显示。本监测装置的检测原理是基于被测物的相对介电常数变化会引起信号的传输系数发生变化,传输系数可以间接地反映出被测物的介电常数。本技术采用了宽带技术,系统工作频带1.2~2.1GHz,可以实现实时、非接触的监测。

图2 监测系统硬件结构框图

本课题组分别进行了矢量网络分析仪测量参数的筛选、宽带天线的优化设计以及脑出血模拟材料的制备,然后对监测系统敏感性进行了测算与分析。

2.1 矢量网络分析仪

通过预实验发现,在特征频率下监测系统传输参数S21的功率幅值最大,该频率所对应的相位差也最大,说明两贴片电极内磁场能量对监测系统的灵敏度最好,因此设定S21相位差作为评估系统灵敏度参数。

2.2 宽带天线

宽带天线用于发射/接收微波,电极的作用是增大接收面积,可以有效提高矢网端口匹配程度,降低测量中心频率,从而加大组织的穿透深度,并使得反射系数S11在中心频率点处零深值下降,传输系数S21达到理论最大值。

为确保天线辐射波束覆盖整个头颅,且避免外干扰,基于以下3点进行天线设计:(1)天线辐射方向为单向波束宽度60°为宜;(2)天线具有较宽的工作频带,为整个监测系统采用宽带技术提供支持;(3)天线的面积尽量小,易于监测系统集成。综合考虑上述因素,通过仿真与实验,最终选择天线形式为侧边接地的微带天线,天线整体尺寸为49 mm×24 mm×14 mm(长×宽×高),辐射层与接地层采用光刻印刷板制作,厚度均为2 mm,辐射层与接地层之间采用高密度泡沫填充,厚度10 mm,辐射层尺寸为37 mm×16 mm(长×宽),辐射层的宽与天线整体的宽平行布置。接地面尺寸49 mm×24 mm,侧边接地墙采用自黏式铜箔,设置在辐射层宽与天线整体的宽齐平所在的侧边。馈电点设置在天线整体的中部,穿透接地层、高密度泡沫以及辐射层。采用短路壁接地技术减小天线的面积,使得天线能较好地集成于系统中,同时采用超厚介质层加大天线的带宽,以提高检测的灵敏度和稳定性[9-12]。

2.3 脑出血模拟材料

从模拟实验入手,以微波体模作为被检测对象来研究监测系统的敏感性。体模用聚丙烯酰胺制成,为无毒、无害、透明胶体,使用0.9%的生理盐水模拟血液[13-14]。

3 系统灵敏度实验

3.1 实验设计

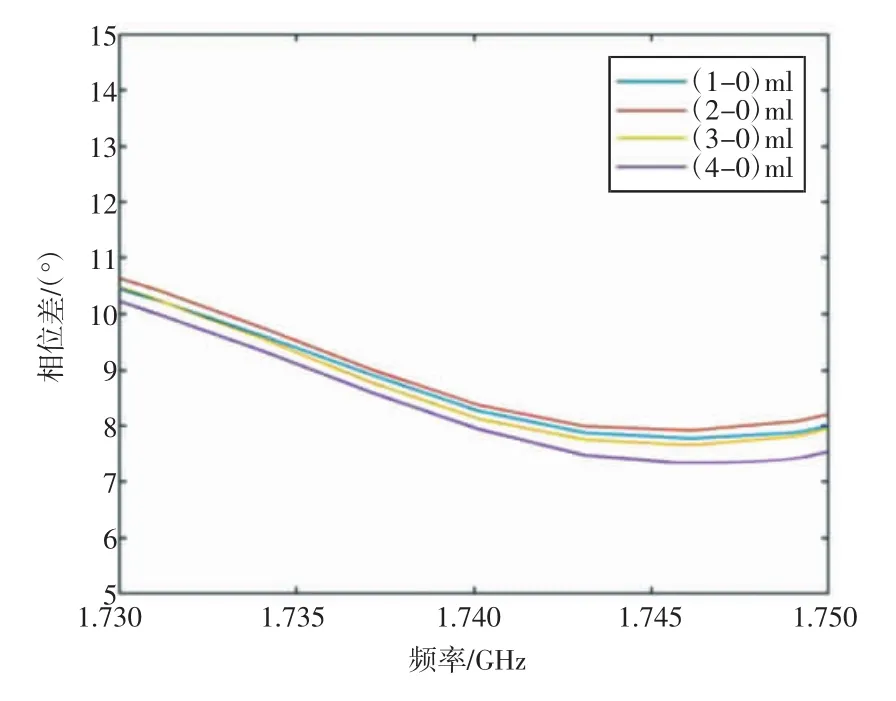

考虑后期家兔动物实验,实验设置出血量变化范围为0~4 ml,其中0 ml表示未出血,按照模拟脑出血严重程度依次选择1、2、3和4 ml。首先对矢量网络分析仪原始数据进行MATLAB作图分析,将不同出血量下的相位(0~4 ml共5条曲线)反映在同一幅图上,得到不同出血量下相位数据图,然后将出血后相位差值[(1-0)ml、(2-0)ml、(3-0)ml、(4-0)ml共4条曲线,以出血量0 ml得出的相位差为基准作差]反映在同一幅图上,得到出血后相位改变数据图,直观判断相位之间的关系。

在MATLAB分析基础上,为了分析系统对出血量变化敏感性,需量化出血后相位差值之间的差异,对其进行显著性差异分析。在出血量为1 ml的情况下,以同一频点下的10次实验的10个对应相位差值数据作为一个数据样本,同理,在出血量为2、3、4 ml下得到3个数据样本,共4组样本,分别分析1 ml与2 ml、2 ml与 3 ml、3 ml与 4 ml之间的显著性差异。

为了量化分析系统对出血量变化敏感性,同一频率下,分别对出血2 ml引起的相位差值与出血1 ml引起的相位差值、出血3 ml引起的相位差值与出血2 ml引起的相位差值、出血4 ml引起的相位差值与出血3 ml引起的相位差值进行做差,差值的大小即可衡量系统对出血量变化的敏感性,差值的变化规律反映敏感性的变化规律。选择不同的频点,改变频率,重复实验。

3.2 实验步骤

(1)将制备好的体模放置于监测平台上,矢量网络分析仪参数设置:发射功率0 dBm,扫描频带300 kHz~3 GHz,中频带宽 30 kHz,上下双屏。测量S21相位差数据,计为0 ml时的实验数据。

(2)注入模拟血液,设置时间间隔为1 min,每次注射1 ml,注射完成后再记录此时的数据,计为1 ml时的实验数据。

(3)重复步骤(2),完成 2、3、4 ml时的数据采集。

4 实验结果

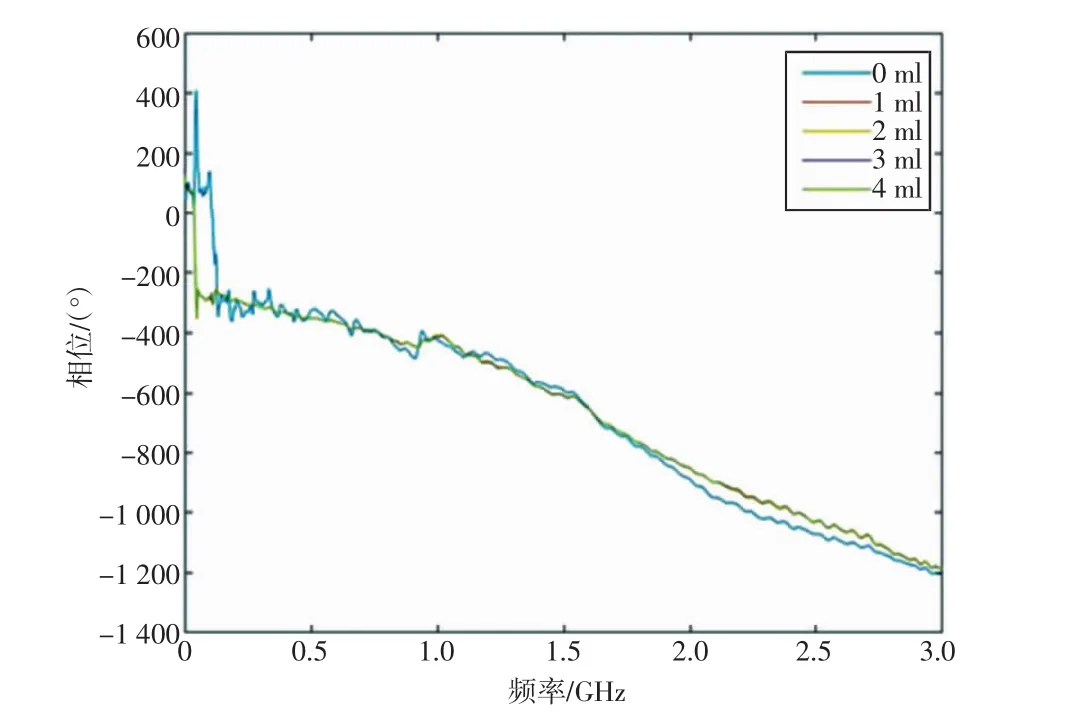

由图3可知,0 ml时相位曲线相对于其他4条曲线差距较大,代表未出血与出血相位变化大,说明该监测系统对检测模型是否出血敏感性较高。

图3 不同出血量相位曲线

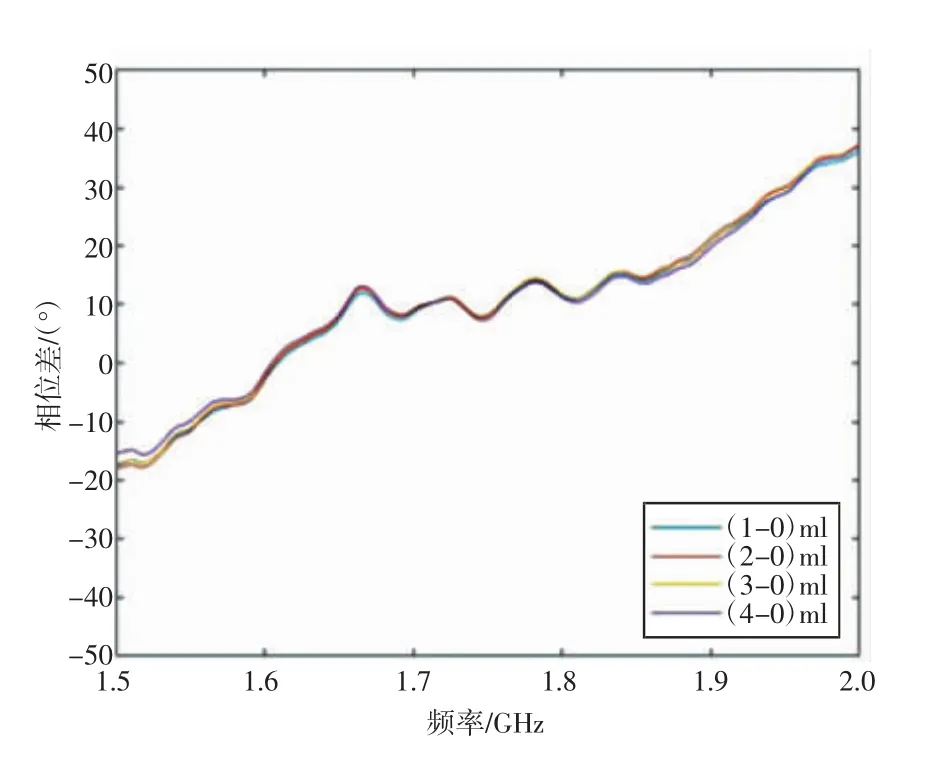

图4表示不同出血量所测相位分别减去未出血时相位,4条曲线趋势相近,初步可得,该监测系统对出血量变化的敏感性相对较低。

图4 模拟出血后引起的相位差值曲线

由图4可知,低频部分相位波动幅度较大,中频段及高频段相对较为平稳,性能最佳点在中心频率点1.4~1.5 GHz。考虑敏感性,在分析过程中,选择较为中心的频段进行,以下的分析选取频段1.5~2 GHz,对该频段进行放大后所得曲线如图5所示。

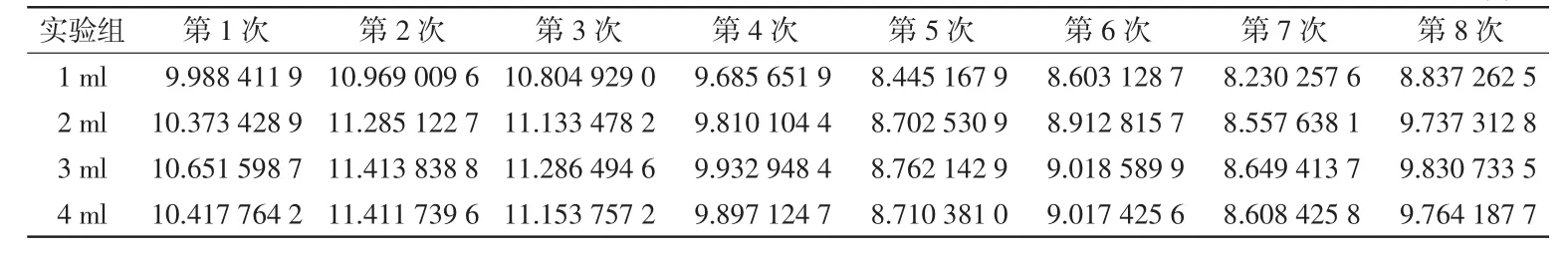

由图5可得,在1.5~2 GHz频段下,相位差变化明显,通过计算求得相位差值平均值数据样本,具体见表2(其中2组实验数据与其他8组数据相差较大,已剔除)。

(1)统计分析。

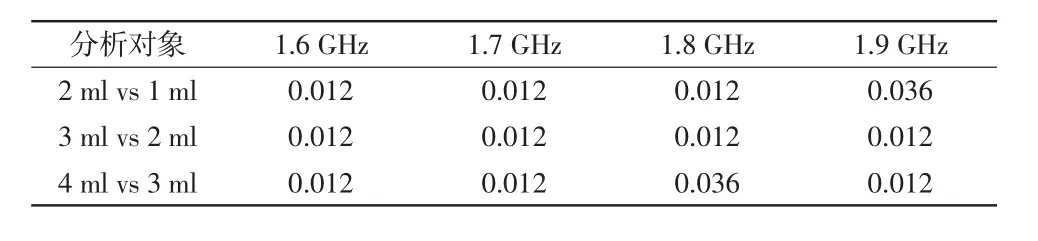

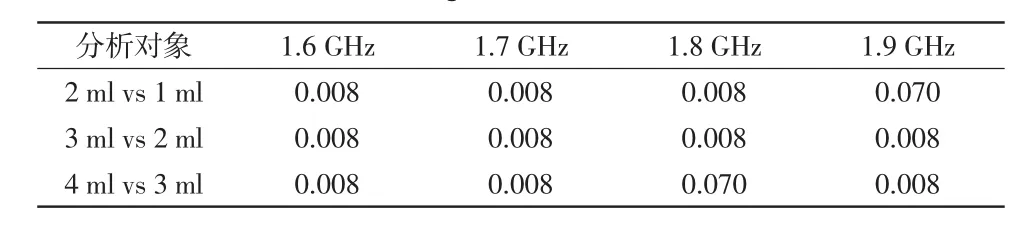

利用SPSS 20.0软件,选择非参数检验下的旧对话框进行2个相关样本的分析,同时运用Wilcoxon符号秩检验和Sign检验,结果见表3、4。

图5 1.5~2 GHz频段下出血后引起的相位差值曲线

表2 1.5~2 GHz频段下相位差值平均值数据(°)

表3 Wilcoxon带符号秩检验结果

表4 Sign检验显著性结果

(2)结果分析。

由上述Wilcoxon带符号秩检验和Sign检验结果可知,除1.9 GHz频率下2 ml vs 1 ml显著性值大于0.05,其他显著性取值都小于0.05,建议否定原假设(两配对样本来自同一个分布总体),即认为两两之间数据不是来自同一个分布总体的,故它们之间存在显著性差异。

5 敏感性分析

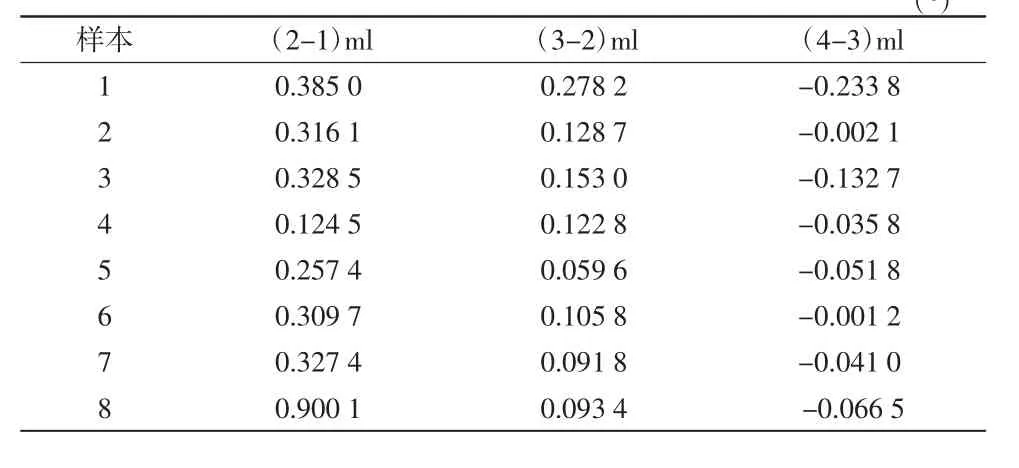

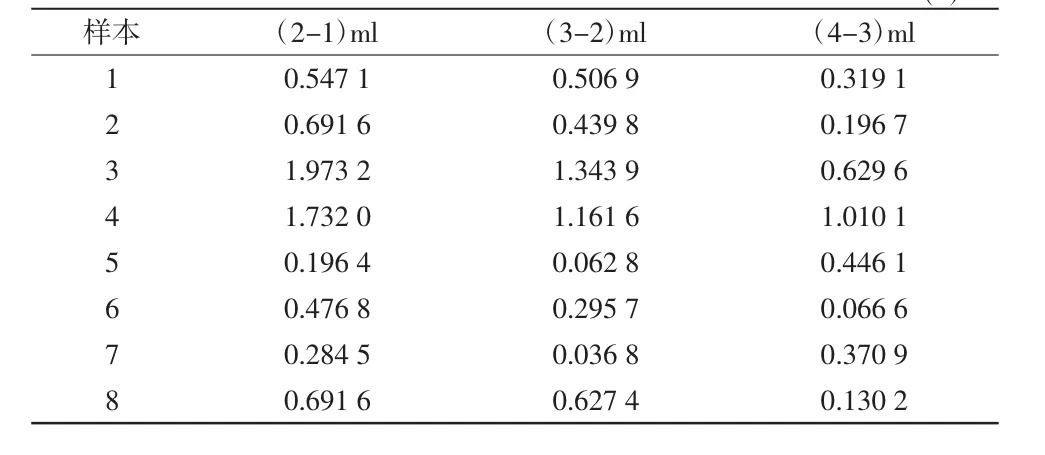

在本研究中,以相位差值的改变量来衡量系统敏感性。将一次实验得到的数据作为一个样本,可用数据共8组,计8个样本。在同一频率下,将8组数据整理在同一张表格中,原始数据见表5,通过出血量(2-1)ml、(3-2)ml、(4-3)ml的操作(以出血量 1 ml得出的相位差为基准作差),得出每改变1 ml时出血量引起的相位差改变(在比较相位差大小时,只比较其绝对值大小,比较相位自身变化规律时,再比较符号)。

5.1 中频段1.5~2 GHz下数据分析

由表5可知:(1)相位差的变化规律一致,每增加1 ml出血量,引起的相位差逐渐减小;(2)在该频段下出血量增加至3 ml后,相位差开始减小,以3 ml为临界点,出血量从0到3 ml改变时,相位差增加,从3 ml到4 ml改变时,相位差减小。

表5 频段1.5~2 GHz下相位差关系 (°)

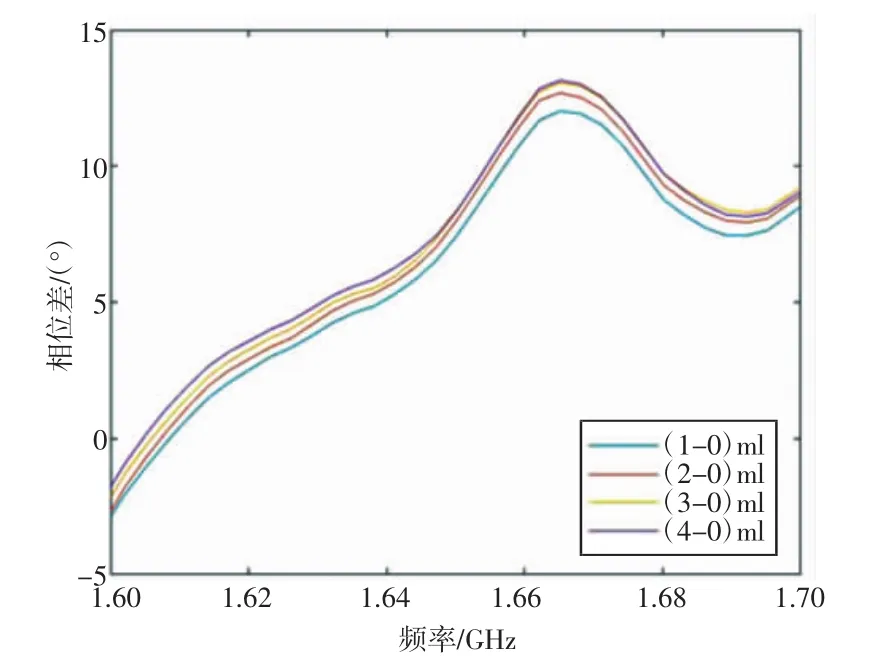

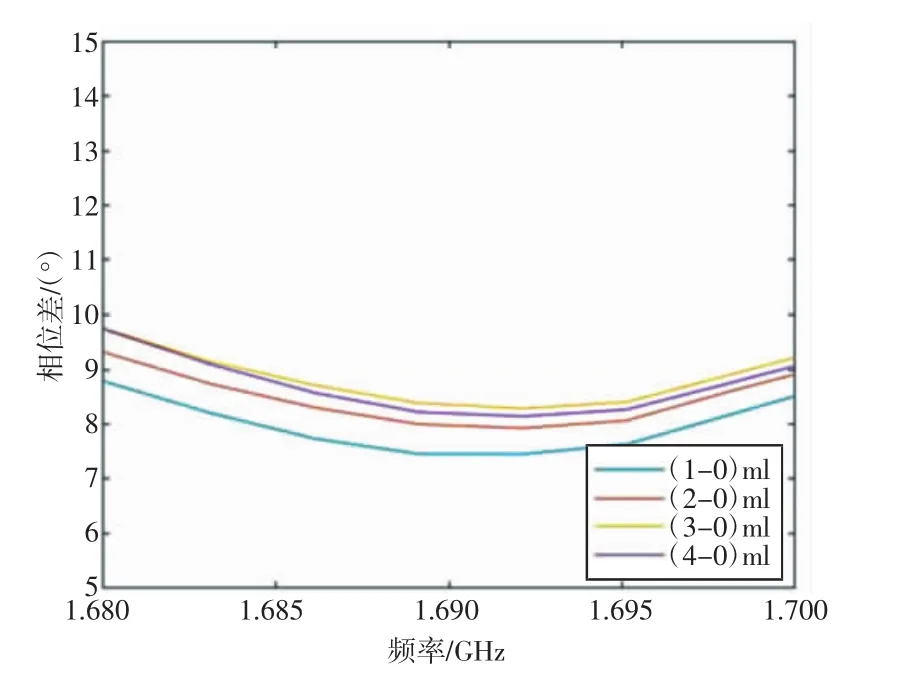

由图 6、7 可知:在频段 1.60~1.68 GHz下,随着出血量的增加,相位差逐渐增加,大约在1.68 GHz后,出血4 ml时相位差反而小于3 ml时相位差,即存在一个频点,致使出血3 ml后出血量继续增加,相位差开始降低。

图6 频段1.6~1.7 GHz下相位差值曲线

图7 频段1.68~1.7 GHz下相位差值放大曲线

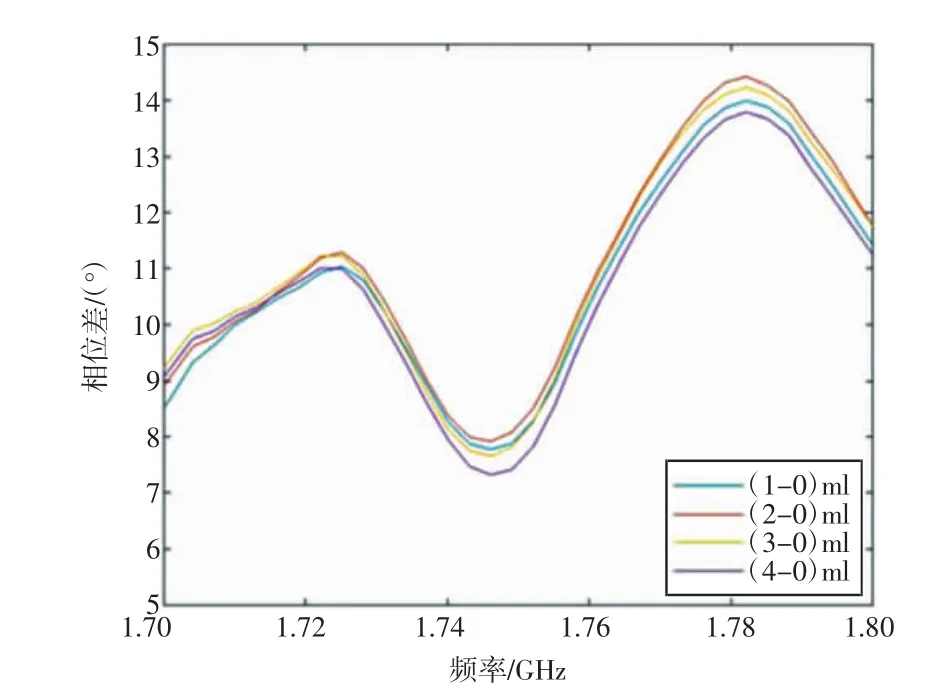

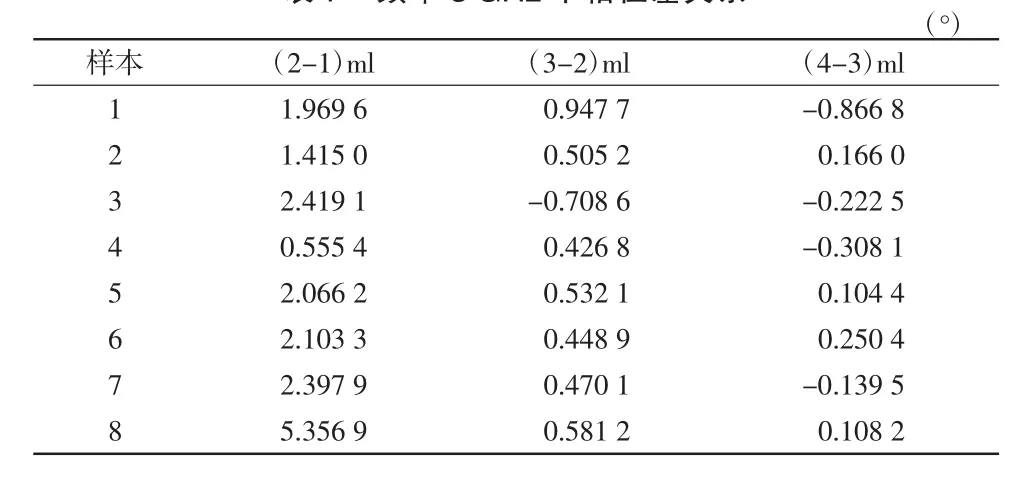

由图 8、9 可知:在频段 1.70~1.72 GHz下,出血3 ml时相位差大于2 ml时相位差,大约在1.72 GHz后,出血3 ml时相位差反而小于2 ml时相位差,即存在一个频点,致使出血2 ml后出血量继续增加,相位差开始降低。

图8 频段1.7~1.8 GHz下相位差值曲线

图9 频段1.73~1.75 GHz下相位差值放大曲线

5.2 高频下数据分析

由表6、7可知,相比于低频率,高频率部分数据较为规律,在所选频率2.5、3 GHz下,相位差随着出血量增加而降低,敏感性逐渐降低。在表6中仍存在2组数据(样本5、样本7)与其他几组不一致,因此,在高频段其敏感性变化规律相对低频较好,但相对中频段仍不够稳定。

表6 频率2.5 GHz下相位差关系(°)

6 实验结论

通过对模拟脑出血监测系统在300 kHz~3 GHz频段上的相位差数据统计分析,得到以下结论:

(1)该监测系统能明显区分脑出血严重程度,而出血后随着出血量的增加测得的数据间差别较小,即系统对是否出血敏感性较强,对出血量变化敏感性较弱。

表7 频率3 GHz下相位差关系

(2)中频段数据敏感性比较有规律,因此在使用该系统监测脑出血时,应选择较为中心的频段进行。

(3)由中频段数据可得,随着出血量的增加,系统对出血量变化的敏感性逐渐减弱。

(4)由中频段数据可知,出血量增加引起相位差变化趋势存在临界频率点,在频率1.6~1.7 GHz之间存在一个临界频点,致使在出血3 ml后相位差开始降低;在频率1.7~1.8 GHz之间存在一个临界频点,致使在出血2 ml后相位差开始降低。

综上所述,选择合适的频率进行实验,得到的结果更有价值。

7 结语

本文开发了一套基于宽带天线技术的非接触脑出血监测系统,以矢量网络分析仪为核心,设计了一款高灵敏度和稳定性的贴片电极宽带天线。通过对脑出血模拟材料在300 kHz~3 GHz频段传输参数S21的测量和分析,为课题组后期选择合适的中心频段进行动物和临床实验提供了实验依据。本测试方法可以实现非接触、实时监测,具有一定的新意。

本研究还存在以下不足:只对系统敏感性程度进行了规律性分析,对衡量敏感性的具体指标缺乏研究;实验测得的数据量较少,且其中还有数据存在误差,存在干扰的情况,样本数量有待增加;系统抗干扰能力在模拟实验中表现出比磁感应相位移方法更强,抗扰性能评估参数测试还需下一步进行和完善,以突出该监测手段的技术优越性。