塔里木盆地深层碳酸盐岩缝洞型油藏体积开发实践与认识

2019-07-15焦方正

焦方正

(中国石油天然气集团有限公司,北京100007)

0 引言

中国陆相碎屑岩油藏经过近百年的勘探开发,尤其是近60年的开发实践,创造性地解决了许多复杂地质和开发工程难题,在开发理论和开发实践两个层面取得了巨大成功。中国陆相油田多油层非均质油藏的特殊性,决定了在该条件下实施有效开发,必须进行分层研究,因而“分层开发论”是陆相油田开发的根本性理论[1]。而海相碳酸盐岩油气田的勘探开发,尤其是以不均匀缝洞体为原油主要储集和开发单元的缝洞型油藏,无论是在开发理念、开发技术和开发方式上,还是在储集层结构描述、渗流机理认识等方面均与传统的层状碎屑岩油藏、裂缝-孔隙型碳酸盐岩油藏完全不同[2]。

塔里木盆地碳酸盐岩缝洞型油藏是一种特殊类型的油藏,其储集层多由巨型、大型洞穴及大裂缝组成,溶洞体尺寸小的为数米、大的达数十米,多为“厅堂型”或“长廊型”溶洞,洞内被不同成因的固体充填,洞缝分布无序,开发难度极大。此类油藏开发在物探工程、钻井工程、储集层改造、油藏工程及提高采收率方面均无任何先例,针对缝洞型油藏缝洞体形态不规则、规模大小差异悬殊、油水关系复杂的特点,相关研究人员从三维缝洞体的识别和结构描述入手,不断总结油田开发经验,深化对不同规模缝洞体开发特征、分布规律的理论认识,无论是理论方面还是应用方面均取得了长足的进步。

通过多年探索、研究和实践,塔河油田的开发工作者创造性地提出了碳酸盐岩缝洞型油藏“体积开发”理念,构建了以“三维缝洞体为中心,多井型体积开发动用、多工艺手段体积开发挖潜、多注入介质立体注采提高采收率”为核心的缝洞型油藏体积开发技术和管理模式,实现了对同一缝洞体或不同方位缝洞体全方位、全过程的体积动用和开发挖潜[3-8]。“十二五”期间塔河碳酸盐岩油藏原油年产量保持在600×104t以上。截至2018年底塔河碳酸盐岩油藏累计动用地质储量9.1×108t,增加可采储量1.4×108t,实现了此类油藏的持续上产和高效开发。

1 塔河缝洞型油藏开发的特殊性

1.1 缝洞单元的概念和含义

塔河油田奥陶系碳酸盐岩缝洞型油藏类型十分特殊,油藏埋深5 350~6 200 m,储集层由十分致密、不含油的基质以及其中所包含的经历了多期构造运动、多期岩溶作用所形成的缝、孔、洞组成,其空间组合形态复杂多样且尺度相差极为悬殊,包括微米级的溶蚀孔、毫米级的裂缝、数米甚至数十米级的溶洞体,其尺度相差6~7个数量级;溶洞初期为空腔,但受后期垮塌、充填等作用,溶洞内部储集空间的形态进一步复杂化,溶洞体内部储集空间减少,甚至消失;同时溶洞储集体内油水分布形态各异,与传统的层状连续分布的砂岩油藏完全不同。

开发实践证实,塔河奥陶系油藏原油的主要储采单元由数百个储量规模不等的缝洞单元组成。缝洞单元是指在分布广泛的、渗透性极差的基质分割下,由一个或多个被裂缝系统沟通的溶洞所组成的具有统一水动力系统的集合体。其中大型溶洞为主要的原油储集空间,裂缝系统作为溶洞间的连通通道,同时也是次级的储集空间,缝洞单元内部的结构非常复杂。塔河油田主体区为加里东期和海西期岩溶的叠合改造区,发育典型的风化壳岩溶地貌,大型溶洞体受古裂隙、古断层、古水流等地质和环境因素控制,溶洞体空间分布非均质性极强,各缝洞单元内油水关系自成系统。沟通独立溶洞体的油井初期产量高,但产量递减快,而沟通多个连通溶洞体的油井不但产能高,且有一定稳产期。塔河油田南部斜坡区为加里东期岩溶发育区,溶洞体具有顺断裂带发育的特点,溶洞的规模相对主体区较小,整体连通性相对较差[9-10]。

1.2 “体积开发”的理念和含义

针对塔河缝洞型碳酸盐岩油藏开发的特点,笔者通过长时间的探索和思考,提出了该类油藏“体积开发”的理念,有2个层面的含义。

①从这类油藏开发的流动机理来看,和陆相碎屑沉积形成的多层油藏的流动机理完全不同。缝洞单元内所包含的溶洞、裂缝和溶孔具有不同的尺度,各自的流态具有较大的差异性,服从不同的流动规律。微、小尺度的裂缝和溶孔内流体的流动服从达西定律,中等尺度的裂缝和溶洞内流体的流动服从非线性达西定律或管流,而作为储集主体的大型溶洞,其内为空腔,流动服从Navies-Stokes方程描述的空腔流,空腔中油水两相的界面随开采时间的延长不断上升,表现为动界面[11-13]。

当生产井钻开溶洞投入生产后,井底流压降低,压降迅速传播到包括裂缝系统和溶孔等介质的整个缝洞单元,这些尺度不同介质内的流体均按各自的流动规律流动,逐步进入油井所在的溶洞,整个缝洞单元内的流体整体流动并逐步通过油井采出。这是“体积开发”的机理之一。

如果溶洞内具有原生地层水或底水,则溶洞内呈现一个油水界面,当地层流体通过裂缝进入溶洞空腔后,无毛细管阻力,流动阻力很小,流体的驱动力以重力为主,所有进入溶洞的流体(油、水)因密度差将迅速重力分异,水向下流动,油向上流动,油水界面发生变化,随着生产时间的延长,油水界面上移,推动上方的原油流向油井;当注入水进入溶洞时,同样因油水密度差的重力分异作用,油水快速分离,水的下沉将使油水界面上升,在保持足够地层压力的条件下,推动上方原油进入油井而采出。由此可以看出无论是衰竭开采或是注水开发,大、中型溶洞内油水两相流动主要表现为缝洞体内油体和水体的空间置换,这是溶洞内油水两相流动的主要规律,也是缝洞型油藏“体积开发”的机理之二。

②在缝洞型油藏开发中实现对井控规模缝洞体和井周围缝洞体储量的逐“体”动用,实现缝洞型碳酸盐岩油田管理模式上的“体积开发”。

经过20年多年的研究和勘探开发实践,对缝洞型油藏的认识不断深化,碳酸盐岩缝洞型油藏的滚动开发评价、储量的体积动用以及剩余油的立体开发提高采收率等技术取得了长足进步。通过对不同规模、不同形态缝洞体的立体雕刻描述,井-洞位置关系以及缝洞空间配置关系的再研究,缝洞体内部连通关系的再认识,采用多种开发井型(直井、大斜度井以及短半径侧钻水平井等)实现了对井控规模缝洞体、井周围缝洞体储量的体积控制和动用;利用深穿透酸压、体积酸压、高压注水+酸化技术实现了对井周围缝洞体的多次立体动用和挖潜;利用水、氮气介质的密度差,形成了立体开发缝洞体底部及周边、洞顶“阁楼型”剩余油的提高采收率技术,建立了独具特色的缝洞型油藏体积开发管理模式,实现了高效、有序开发。

2 塔河缝洞型油藏体积开发的关键技术及认识

2.1 缝洞体立体刻画及储量动用体积开发技术

2.1.1 缝洞体的三维空间刻画技术

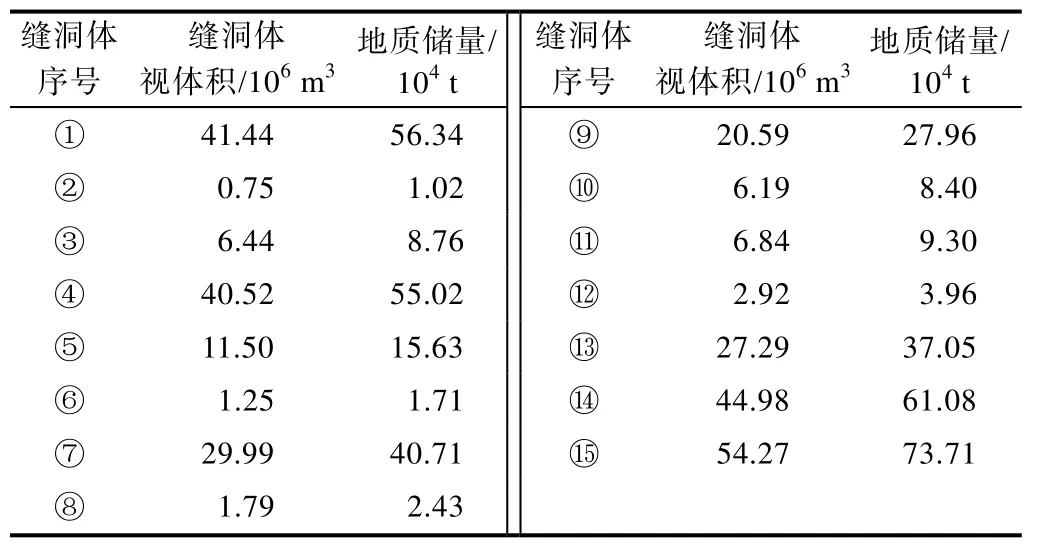

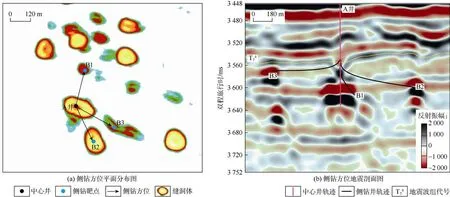

由于缝洞体埋藏较深,加之地震资料分辨率有限,给缝洞体的识别和预测带来了困难。近年来随着三维高分辨地震采集、深度偏移技术不断进步,对缝洞体的地震响应特征认识也更为清晰。依据高精度三维地震成像处理、正演模拟以及对高产缝洞体地震反射特征的对比总结,认识到地震剖面的串珠状反射是溶洞最典型的特征。开发部署中优选具有串珠强反射、杂乱反射以及强振幅变化率等特征的区域进行缝洞体识别和井位设计[14-15]。集成创新了缝洞体多属性体融合技术(振幅、波阻抗、分频和不连续性等)、三维可视化技术及种子点追踪技术等,开展不同深度地震反射异常体几何形态、空间分布的立体刻画研究,实现了对地下不同形态缝洞体三维连通关系、缝洞配置关系的立体表征,并对缝洞体视体积进行计算,对缝洞的储量规模进行评估(见图1、表1),使缝洞体的识别及预测从平面发展到三维,为利用多种开发井型(直井、大斜度井、水平井以及短半径侧钻井)和深穿透酸压、体积酸压、高压注水+酸化等工艺技术手段对井周围、井间缝洞体的体积开发和多次立体挖潜奠定了基础。

2.1.2 缝洞体体积开发井位部署方式及认识

图1 利用三维地震资料雕刻的缝洞体空间分布图

表1 不同缝洞体视体积与地质储量计算表

利用钻井手段进行缝洞体体积开发的内涵是:针对缝洞体分布复杂、规模不等、尺度差异大的特点,纵向上采用直井一次控制并动用不同深度的多套缝洞体,平面上采用直井+多次侧钻技术,对井周围缝洞整体控制、逐次动用,从而形成“平面一井多控,纵向一井多洞体”的体积开发布井方式,以实现对缝洞体的最大体积控制和高效动用开发。经过多年的开发实践,逐步形成了按洞体布井、逐“体”开发、滚动建产的产能建设模式,井位部署上按照“以好带差,好差兼顾”原则,以钻探规模缝洞体为目标,兼顾中、小缝洞体,针对不同规模、不同深度的缝洞体,实行整体控制,分批动用,按洞体开采。

“十二五”期间,采用体积开发布井方式进行了缝洞体的逐个动用、逐体开发,直井合计动用682个集群缝洞体,建产能432×104t;侧钻井动用97个中、小缝洞体,新建产能约72×104t,新增可采储量270×104t。

2.1.2.1 平面控制和动用

针对风化壳以下0~60 m内的大型缝洞集群以及相对独立的中、小缝洞体,分2种情况进行部署动用(见图2):①优选大缝洞集群中心的大溶洞上部部署直井优先动用,后期利用短半径(距中心井水平位移小于200 m)定向侧钻方式,逐次动用大溶洞体内部的剩余油;②针对井周围相对独立的缝洞体(距中心井水平位移在200~800 m),根据目标缝洞体的储量规模、井网控制程度,采取“先近后远、先大后小”的原则,对原井眼周围360°范围内不同深度/规模的缝洞体,采用套管开窗、裸眼短半径侧钻等方式,进行逐体动用和开发。利用定向侧钻技术不仅增加了钻遇缝洞体的几率,也提高了油井的建产率,为缝洞资源的体积开发提供了有效方法。如TK821XCH3直井测试干层,未建产;第1次向原井眼正北侧钻,投产后累计产油0.2×104t,后因井底砂埋关井;第2次向原井眼西南侧钻,投产后累计产油0.9×104t,后因供液不足关井;第3次向原井北东侧钻,累计产油1.9×104t,实现了井周围3套缝洞体的逐“体”动用。

图2 多洞多靶向立体开发侧钻布署图

2.1.2.2 纵向控制和动用

对于风化壳以下60~200 m甚至更深的缝洞体,利用直井或大斜度井整体动用,进行分洞体开发。即利用直井纵向上尽可能多穿缝洞体,按照先下后上原则,逐级上返动用不同深度的缝洞体。对于利用直井无法一次动用的缝洞体,采用大斜度井“擦头皮”方式一次实现对多个缝洞体的控制和动用(见图3)。

图3 直井+侧钻大斜度井缝洞体体积开发模式图

塔河油田北部风化壳岩溶区纵向发育多套缝洞体,局部发育多套暗河管道,缝洞钻遇率达51.3%,平均洞高达8.6 m。储量动用方式上,多采用直井或大斜度井进行立体动用,如塔河T738井钻遇2套缝洞体,第1套缝洞体位于风化壳之下127~155 m,采用酸压完井,累计产油11×104t;第2套缝洞体位于风化壳之下38~50 m,射孔酸压完井,累计产油2×104t,共计产油13×104t,取得较好开发效果。而塔河南部区块、跃进区块及顺北地区的缝洞发育明显受断裂带控制,形成了“窄、长、深”的“板状体”缝洞[16-19],这为缝洞体的纵向体积开发提供了可能。开发实践证实,针对走滑断裂带不同溶蚀变形段的缝洞发育特点,在挤压段主要考虑在破碎带内部部署水平井(或大斜度井),通过两翼多次侧钻动用不同深度的缝洞体;对于走滑断裂的平移段、拉分段则考虑在断裂带边部部署水平井斜穿断裂带,通过纵向不同深度多次侧钻,实现多个优势缝洞体的体积动用。

2.2 井周围缝洞体的体积开发挖潜技术及认识

塔河油田开发初期,钻井放空漏失后直接投产井为31%,大约70%的井无法直接钻遇大型溶洞体求产,需通过储集层改造(酸压、酸化以及高压注水等)建立或改善井筒与井周围缝洞储集体的连通关系,实现对缝洞型油藏的立体开发、挖潜。开发实践中以缝洞体雕刻的空间模型为基础,按照“立体改造、体积开发”的理念,不断创新技术和工艺,形成了一套行之有效的缝洞体体积改造、挖潜技术,实现了对井周围储量的“体积”动用和开发。针对缝洞体发育、洞体间连通性相对较好的风化壳区,遵循“深穿透、高导流、单一缝”的酸压改造理念,通过引入缓速酸液体系及提升施工规模,有效酸蚀缝长提升至120 m,增加了沟通天然缝洞的概率,满足了塔河主体区油气开发的需求。油藏研究结果显示,部分开发井纵向上存在多套溶洞体,这为分洞体酸压,逐“体”求产提供了物质条件,为此发展了以控缝高为核心的“上返酸压”、“下返酸压”技术体系,实现了对纵向多套洞体的立体动用。如塔河S67井纵向上发育2套洞体,分别位于风化壳以下0~50 m和200~220 m;对S67井深部井段射孔酸压,投产后累计产油28×104t后高含水关井,随后对浅部缝洞体采用小规模酸压的方式改造投产,累计产油4.78×104t。“十二五”期间,上返/下返累计施工189井次,成功率67%,累计产油170×104t。

针对塔河外围区断控缝洞体井周围非主应力方向缝洞体无法全方位动用的问题,发展形成了体积酸压技术,通过酸液预处理、缝内暂堵转向激活天然裂缝等手段,将改造方向单一的“传统酸压”技术发展为较大范围“复杂缝体积酸压”的改造技术,酸压作业深度达7 320 m,有效酸蚀缝长达到140 m,实现了主应力方向小于45°、距离小于80 m范围内缝洞体的体积沟通动用。该技术现场应用33井次,累计产油34.9×104t。1999—2015年间,塔河油田累计酸压2 277井次,累计动用储量3.5×108t,累计产油2 490×104t。

针对累产低、供液差的300余个孤立缝洞体,体积挖潜的主要技术思路是以形成近井地带的流动通道、沟通远井未动用储量为目标,形成了高压注水、小定容体扩容酸化等技术,对远井、井间的缝洞体进行立体挖潜,现场应用53井次,增油8.6×104t,取得了显著效果。

2.3 能量补充和剩余油的体积开发技术及认识

2.3.1 缝洞单元依靠天然能量实施体积开发

对于单一缝洞单元,如果主要依靠弹性能量进行衰竭开采,因弹性能量非常微弱,单井单洞的油井产量递减很快,递减率高达40%~50%,相应采收率很低,一般只有3%~5%;对于较大规模的多洞集群而言,天然水驱的可能性较大,但天然水驱能量的补充仍不充足,开发指标虽有好转,但不理想,一般采收率可增至10%~15%,平均只有12.4%。因此,必须尽最大可能进行注水,保持地层压力,进而提高采收率。

2.3.2 注水、注气体积开发剩余油技术

2005 年以来,通过对注水开发机理的研究、井洞空间关系的再认识,向溶洞体内注入高密度的地层水进行注水吞吐,实施“注水-闷井-采油”为一个周期的注采循环,利用地层水注入溶洞后快速发生重力分异、水下沉抬升油水界面来实现体积开发,经过多次吞吐逐步提高溶洞体的原油采收率。

①首先对油田内500余个大、中、小型缝洞单元体开展储量规模、天然能量以及连通性的分级分类评价,在此基础上实施单洞体单井注水吞吐来驱替原油。如塔河油田第1口注水吞吐井(TK741井)钻遇一个地质储量为4.5×104t的孤立溶洞,于2004年4月投产,初期原油日产最高达430 t,转抽后因供液不足,不能正常生产而长期关井。在天然能量开发阶段该井递减非常快,累计产油只有2 724 t,采出程度仅为6.1%。2005年3月实施注水吞吐,共吞吐15个周期,累计注水2.31×104t,累计增油6 375 t,采收率提高14.2%。

②对于多个溶洞体组成的大型集群,根据缝洞结构连通性及注采井之间的匹配关系,提出不同典型单元采用不同的注采关系、注水方式及注采参数优化方法,形成了“低注高采、缝注洞采”的注水关系配置与非对称不稳定注水开发技术,建立了缝洞型油藏“立体-差异化”注水补充能量的开发模式。目前已在642个单缝洞体、126个多缝洞单元体开展了注水体积开发,阶段采收率提高2.45%。

③注水开发情况下,当油水界面抬升至油井底部进液口时,注入水水窜进入油井,原油产量呈断崖式下降,含水急速上升,这时油井底部进液口上方的原油将成为该井在注水方式下无法采出的剩余油,称为“阁楼油”。动用该类剩余油,必须改变注入介质,把注水改成顶部注气,利用油气的重力分异作用,在洞体高部位形成油气界面,驱替“阁楼油”流入油井采出,进而提高采收率。在塔河油田通过实验评价优选出易压缩、膨胀系数大、密度低的氮气作为顶部气驱介质,利用氮气与原油在油藏中的密度差异实施体积开发,动用水驱无法开采的洞顶“阁楼油”(见图4)。该体积开发方式首次在TK404井孤立溶洞中试验取得成功,随后应用到多井单元,形成了不同缝洞组合模式下的单洞体和多洞单元注氮气开发技术,这种将注水与注气相协同驱替缝洞体中原油的开发技术,实现了缝洞型油藏剩余油的体积开发,大幅提高了采收率。目前现场已在505个单洞体、48个多井缝洞单元实施了注氮气开发,阶段采收率提高2.16%。

图4 注水与注气协同驱替缝洞体内剩余油开发模式图

3 结语

通过多年开发实践和理论研究,针对以大型溶洞体为开发对象的缝洞型油藏,创新性提出了缝洞体的体积开发理念,根据流体力学中油水两相空腔流的动界面理论,明确了体积开发的流体流动机理;并且采用地球物理、钻井工程、酸压改造等多种提高采收率的工程手段,探索并建立了以“缝洞单元体为开发管理单元,按缝洞单元体进行开发,逐体动用”的体积开发理论和技术,指导了塔河缝洞型油藏的科学开发、高效开发。

基于缝洞体三维空间分布的精准刻画,利用直井、斜井、水平井等多种井型对井周围或不同深度的井控缝洞体进行逐“体”动用开发,形成了“平面一井多控,纵向一井多洞体”的体积开发布井方式,实现缝洞体的整体控制与分批、分洞体的高效动用。

按照“立体改造、体积开发”的理念,不断创新技术和工艺,形成了“深穿透、高导流”缓速酸液体系、“复杂缝体积酸压”改造工艺等行之有效的缝洞体体积改造、挖潜技术,提高了井与周缘天然缝洞的沟通概率,实现了对井周围储量的“体积”动用和开发,现场应用增油效果明显。

碳酸盐岩缝洞型油藏注水、注氮气提高采收率具有其特殊性,通过对注入介质开发机理、井与洞体的空间关系、缝洞结构连通性以及注采关系等的再研究、再实践,根据油水、气油密度差重力分异原理,创立了利用注入水动用缝洞体中的中、下部原油,利用注氮气动用水驱无法开采的洞顶“阁楼油”的开发方法,从而实现对单缝洞体或多缝洞单元体的能量补充和剩余油的体积开发。

体积开发管理模式是实现碳酸盐岩缝洞型油藏高效开发的保障。缝洞型油藏开发的基本程序遵循“全过程评价、层次化开发、逐步深化”的基本原则,开发过程以缝洞单元体的空间配置、储量大小为基础,采用多种开发井型、多种工艺技术手段、多类型的注入介质实施缝洞体的全方位、全过程的体积开发和挖潜。

致谢:本文的相关研究工作得到了中国石油、中国石化及其下属企业的大力支持;在成文过程中得到了韩大匡院士的热忱指导,及中国石化西北分公司漆立新、鲁新便等同志的热心帮助,在此一并表示感谢。