豫西“三软”煤层水力压裂防突增透作用机理及工程应用

2019-07-09李磊

李 磊

(1.中煤科工集团重庆研究院有限公司,重庆市沙坪坝区,400037;2.国家煤矿安全技术工程研究中心,重庆市沙坪坝区,400037)

豫西“三软”矿区大多属于低渗透性、难抽采、高瓦斯矿区, 随着开采深度的增加,煤与瓦斯突出危险性增加,预抽煤层瓦斯的区域性瓦斯治理方法是解决煤矿开采中瓦斯灾害威胁的重要手段。近年来,对于低透气性较难抽采的突出煤层,为提高其预抽煤层瓦斯效果,作为被动增透技术之一的水力压裂技术进行了大量的试验与工程应用。由于豫西滑动构造形成的“三软”煤层具有透气性差、瓦斯含量差异大、衰减快、高构造变动的特点以及片状—鳞片—碎粒—碎粉类散体结构特点,因此研究“三软”煤层水力压裂条件下的防突增透作用机理、水力压裂条件下煤体的应力—应变及压裂孔孔径对瓦斯运移作用效果影响,对于合理使用水力压裂增透措施、提高抽采效率具有重要意义。鉴于此,本文以COMSOL软件为分析平台,以告成煤矿25011工作面下副巷、中底抽巷为实例,建立了“三软”煤层水力压裂三维多物理场耦合模型。通过模拟整个注水压裂过程,并通过现场试验进行验证,得到了压裂过程的压力分布和变形过程、压裂液渗扩过程,讨论了“三软”煤层水力压裂防突增透作用机理及适用条件。

1 水力压裂防突增透作用机理

煤层水力压裂以大于煤层滤失速率的注入量和破裂压力的压力,通过钻孔将水沿煤层结构弱面或原生裂隙注入,水压大于煤层起裂压力时,煤层沿结构弱面形成多级裂隙,并通过裂隙的扩展、连通形成多裂隙网,实现煤体整体均匀卸压,从而增加煤体透气性、消除局部应力集中。同时,由于煤对瓦斯、水的吸附亲和性差异,在压力作用下压裂液流动导致瓦斯驱替作用。水力压裂通过煤体内造缝增透、瓦斯驱替及卸压增透达到煤层增透、防突作用。

2 数值计算模型

本次模拟告成煤矿25011下副巷、中底抽巷掘进区域条带。告成煤矿属煤与瓦斯突出矿井,25011下副巷沿突出煤层二1煤层布置,煤层倾角为2°~12°;工作面倾斜长185 m、走向长1000 m;煤层厚度0.2~8.4 m,平均厚度4.5 m。瓦斯含量3.56~10.94 m3/t,该工作面煤体坚固性系数f<0.1~0.25,瓦斯放散初速度Δp为23.43。直接顶主要为泥岩,直接底为砂质泥岩,属典型的豫西“三软”煤层。

本模型的建立基于以下假设:

(1)煤层为各向同性的多孔弹性介质;

(2)由于施工中的排煤卸压作用,在压裂过程中压裂钻孔一定范围为变饱和区;

(3)压裂过程中煤层顶底板为固定约束、不透水层,其渗流量、位移量均为0;

(4)煤体中瓦斯、水的流动均为层流,流场中任意点处于热力学平衡状态。

根据工作面煤层赋存条件,采用三维多孔介质流体力学模型。模型高度(z向)、宽度(y向)和长度(x向)分别为4.5 m、40 m和40 m,整个模型采用自由四面体网格划分,共划分为39262个单元,如图1所示。建立模型Ⅰ多孔介质两相流、模型Ⅱ多孔介质固体力学两个模型。为进行研究对比,模型Ⅰ设置了3个数值模型,分别模拟变饱和带直径分别为0.5 m、1 m、2 m对水力压裂中压裂液运移情况。

依据井下测量结果,在模型顶部施加等效于顶板上部岩层自重的竖直载荷8.58 MPa,模型瓦斯压力P0=2.0 MPa。边界条件为:模型顶、底端固定,四周为常水压边界(0 MPa),可以水平移动。模型钻孔深2.8 m,初始水压0 MPa,持续增加到21 MPa左右,压裂时间4 h, 煤体密度ρ1为1.35×103kg/m3,吸附常数α为45.26 kg/m3,吸附常数b为0.5724,初始参透率k0为2.03×10-17m2,初始孔隙率φ0为0.0812,初始地应力为8.58 MPa,瓦斯动力粘性系数为1.08×10-5Pa·s,水的动力粘性系数为1.404×10-3Pa·s,泊松比为0.25,弹性模量为2.1 GPa,原始瓦斯含量为7.9 m3/t,瓦斯密度ρ2为0.714 kg/m3,原煤水分为1.1 %,原煤灰分为13.87%,水密度ρ3为1.0×103kg/m3。

3 数值模拟结果及分析

图2~8为各模型的数值模拟结果,分别给出了水力压裂条件下原始煤体内应力、速度场分布及压裂液扩渗、位移动态演化图。本文通过压力分布动态分析压裂压力对原始煤体内应力集中区的影响及瓦斯压力变化情况,并通过瓦斯“压力-含量”的换算关系分析煤体瓦斯含量变化,通过速度场分布情况描述压裂过程中压裂液的运移扩散过程,煤体的位移变化可以解释煤体内裂隙动态深化过程。

3.1 模型Ⅰ的结果与分析

模型Ⅰ为煤层在20 MPa水力压裂条件下“三软”煤层中孔隙压力传递及孔隙中压裂液运移速度场模型。模型中直径94 mm的压裂钻孔内压裂液流动采用管道流动模型。由于压裂钻孔施工过程中排出煤屑,导致钻孔周围一定范围内煤体卸压,同时煤体释放出部分瓦斯,该区域在水力压裂过程中形成变饱和流场区,变饱和流场区大小用半径r描述,压裂液渗流采用Richard方程描述。由于压裂液注入,变饱和区煤体水分的饱和度设为0.12,原始煤体中水的饱和度为原煤水分,即0.011。卸压煤体以外的区域到模型边界视为原始煤体区,同时存在瓦斯、水两种不混流的气、液流体,采用两相Darcy定律描述其在煤体中流动。

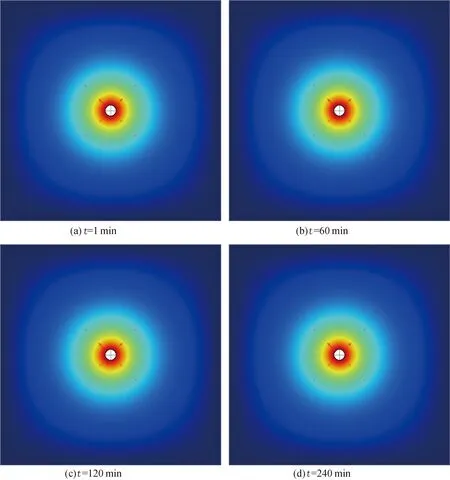

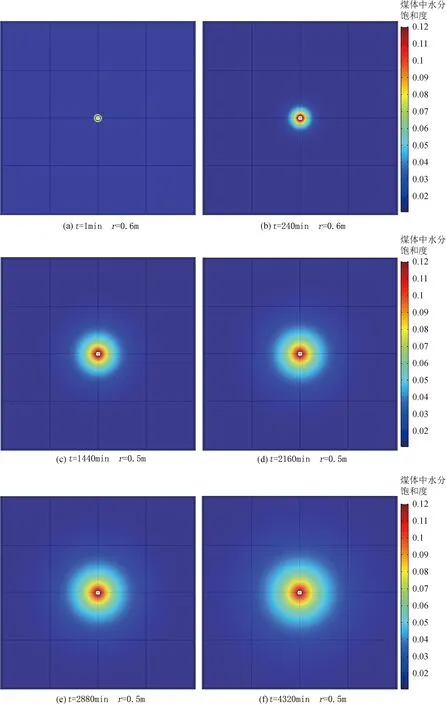

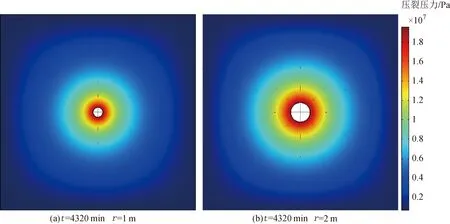

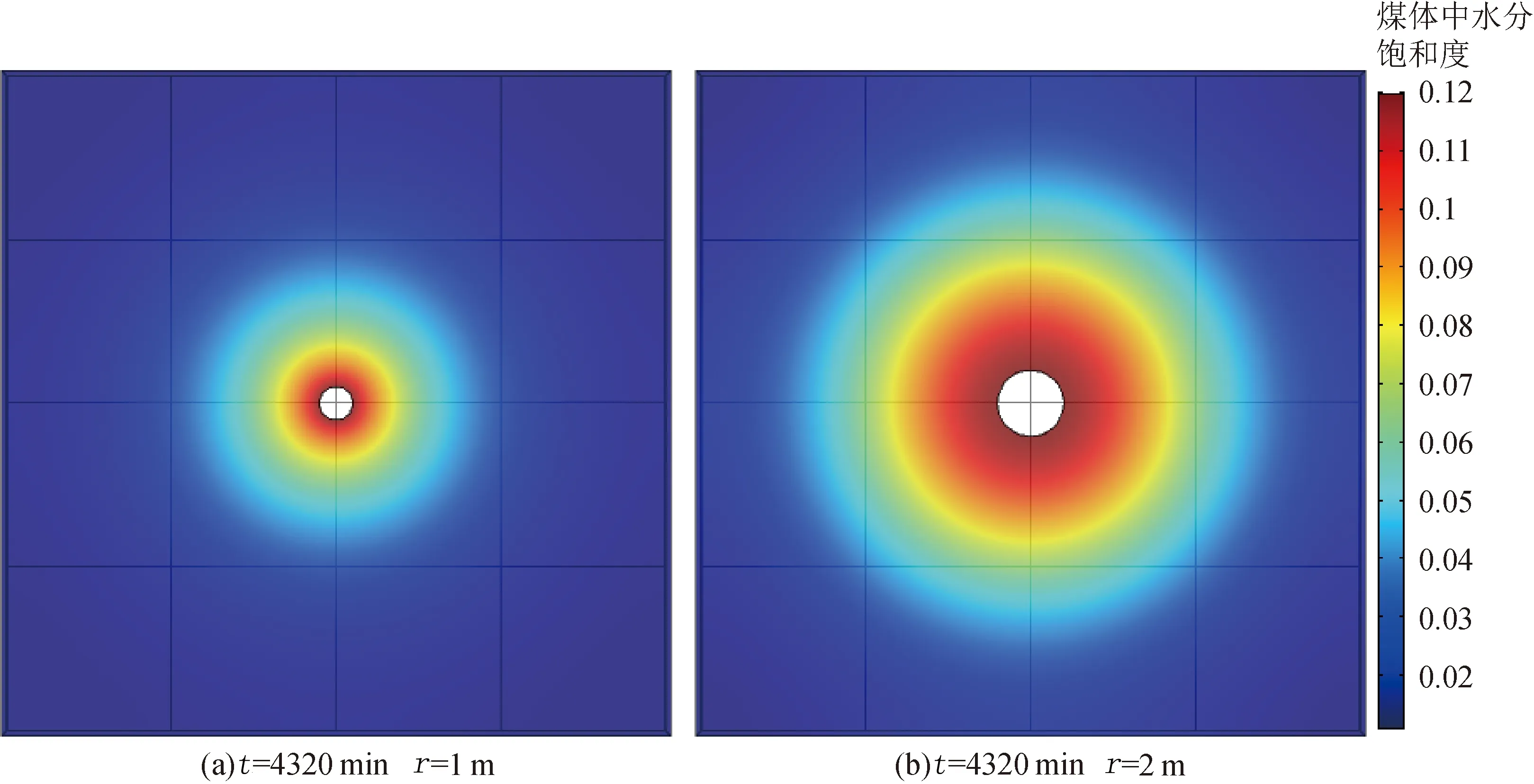

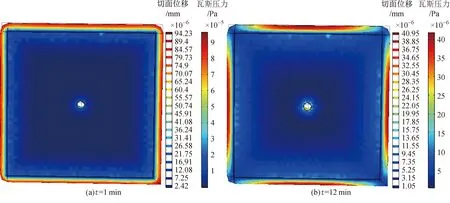

直径1 m的变饱和区原始煤体内压力及速度场如图2所示,图中箭头长度、方向为压裂液运移速度的大小及方向。加载初期,钻孔内水压在1 min内上升到泵控压力。随着压裂液在松软煤层中渗透,由于孔隙率减少、压裂钻孔法向方向煤体内瓦斯压力的增加及孔隙摩擦阻力作用,自变饱和区向原始煤体区煤体内压裂液压力及运移的速度急剧衰减。在压力作用下,压裂液自压裂孔以远大于煤体内瓦斯压力的压力渗入煤体的过程如图3所示。由图3可以看出,随着时间的增加,压裂液在原始煤体中逐步扩渗,72 h时(如图3(f)所示)以压裂孔为中心、半径约12 m圆形区域原始煤体中含水量递减,边缘区的含水量达到3%左右。在20 MPa水力压裂条件下,变饱和区直径分别为1 m、2 m时原始煤体内的压力分析及速度场如图4所示。图5(a)和图5(b)显示,变饱和区半径分别为1 m、2 m时,72 h(t=4320 min)时以压裂孔为中心,半径分别为14 m、20 m圆形区域边缘的原始煤体中含水量为3%左右。分别对比图2、图4及图3、图5,可以发现随着变饱和区范围的扩大,由于压裂液压力损失速率减小,压裂液渗扩范围随之扩大,压裂液渗扩范围速度场衰减呈倍数减少。

图2 模型在20 MPa水力压裂条件下原始煤体切面内压力及速度场

图3 模型中原始煤体内饱和流体运移动态

图4 不同直径变饱和区原始煤体压力及速度场

图5 不同直径变饱和区饱和流体运移范围

3.2 模型Ⅱ的结果与分析

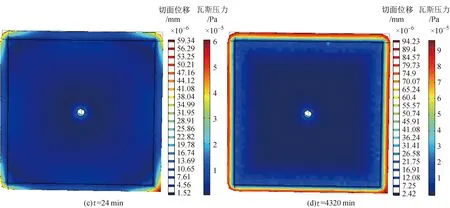

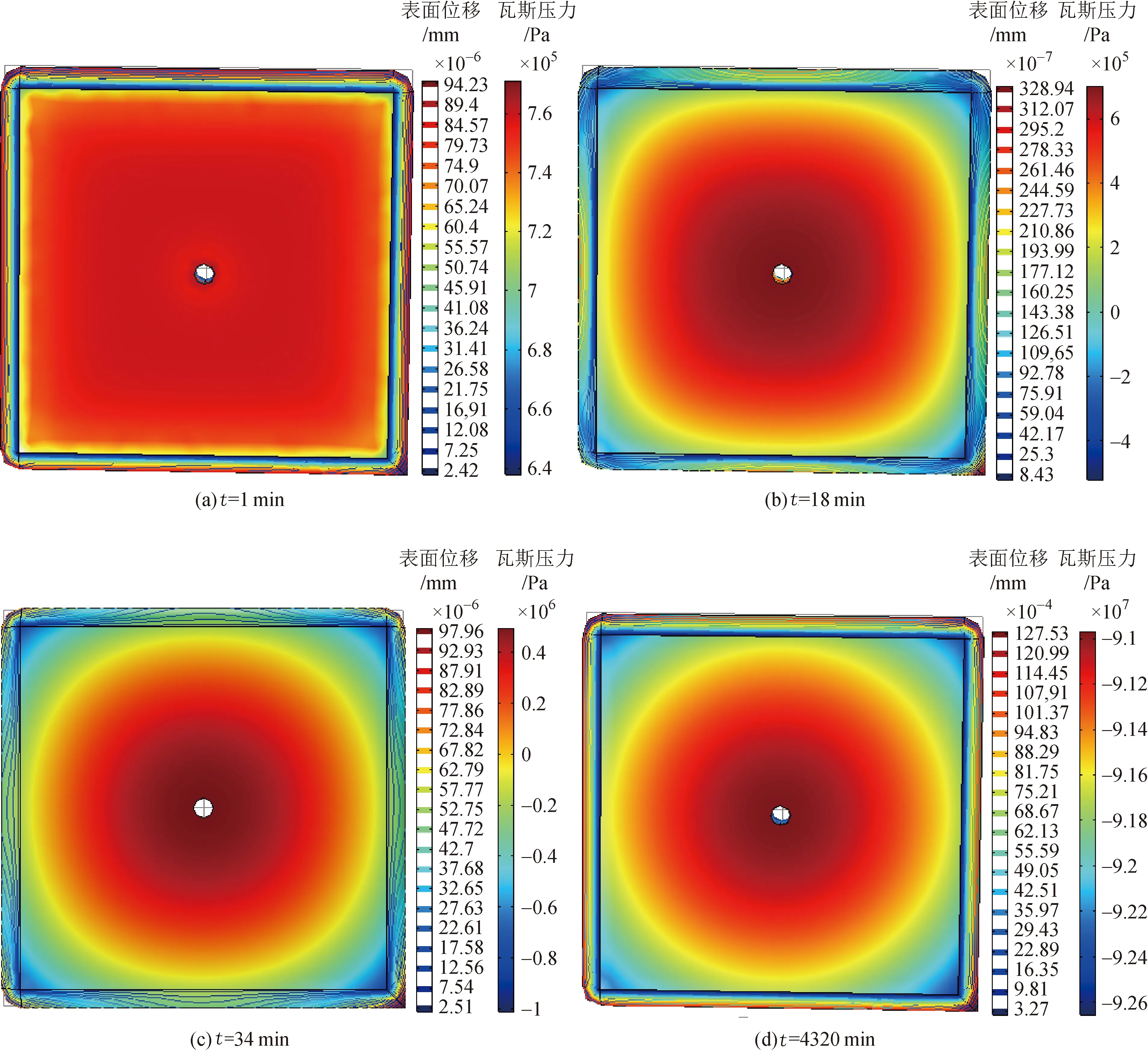

模型Ⅱ为水力压裂条件下原始煤体内瓦斯压力和位移的变化情况。煤体内应力设定为瓦斯压力,煤体表面及切面位移总量及应力如图6、7所示。从图6、图7可以看出,水力压裂作业前,长方体模型的棱为高应力区。随着水力压裂的进行,在压裂液高压和瓦斯压力共同作用下,模型边界4个角部的总位移量逐步减小、以角部为中心位移量减少区域的范围逐步扩大,与此同时,y、z平面内,模型四边的总位移量较大的区域向各边的中心点逐步缩小。第12 min时,角部位移总量达到最小值,角部高应力区消失;第24 min时,模型各边的总位移量达到最小值,边界高应力区消失。压裂作业停止时,模型边界高应力区恢复到压裂作业前。整个压裂作业过程除模型边界外的原始煤体区均为低应力区。由此可见,压裂液的高压可以起到对局部应力集中带卸压进而消突的作用。

从模型表面压力来看,压裂时煤体中游离瓦斯自压裂孔沿法向方向向外运移,模型边缘区域的瓦斯压力最先减小形成低压区,模型中部为高压区。随着压裂作用的持续,以压裂孔为中心的高压区持续缩小,第34~36 min时模型中瓦斯压力高压区最小。此后随着瓦斯压力的减小,在上覆岩层的压力作用下,模型表面压力逐步呈现负值。同时,表面总位移量呈现大-小-大的规律,煤体的裂隙孔隙经历了“膨胀-压缩”两个阶段。由于多孔弹性模型未考虑“液—气”驱替后模型孔隙中压裂液压力形成的模型内的应力对上覆岩层的支撑作用、煤体吸附瓦斯脱吸的“时间—压力”综合效应及残存瓦斯的不可替性,所以模型最后表面压力为上覆岩层的压力与模型内瓦斯压力之和。模型Ⅱ中原始煤体内瓦斯压力演变过程表明:由于水对瓦斯驱替能力大于瓦斯对水驱替能力、水对煤体瓦斯的置换作用,高压注入的水力压裂液对目标区的瓦斯进行了驱替。模型Ⅱ中煤体表面位移变化情况表明,水力压裂对原始煤体裂隙孔隙增加不明显。

图7 切面位移总量及应力

图8 表面位移等值线及压力

4 工程验证及效果考察

4.1 压裂施工

水力压裂孔前后40 m范围内的钻孔使用水泥浆注实,同时断层附近40 m范围内不布置压裂钻孔,保证设计压裂作用半径范围内在水力压裂过程中不漏水。其中25011下副巷的压裂目标区为煤巷条带区域措施区域,25011中底抽巷压裂目标区为该巷道在工作面煤层正投影两侧各20 m区域,主要为采煤工作面区域抽采防突措施增透。结合25011工作面的地质资料及巷道布置情况,下副巷、中底抽巷分别布置了21个和33个水力压裂钻孔,设计压裂半径20 m,孔间距40 m。

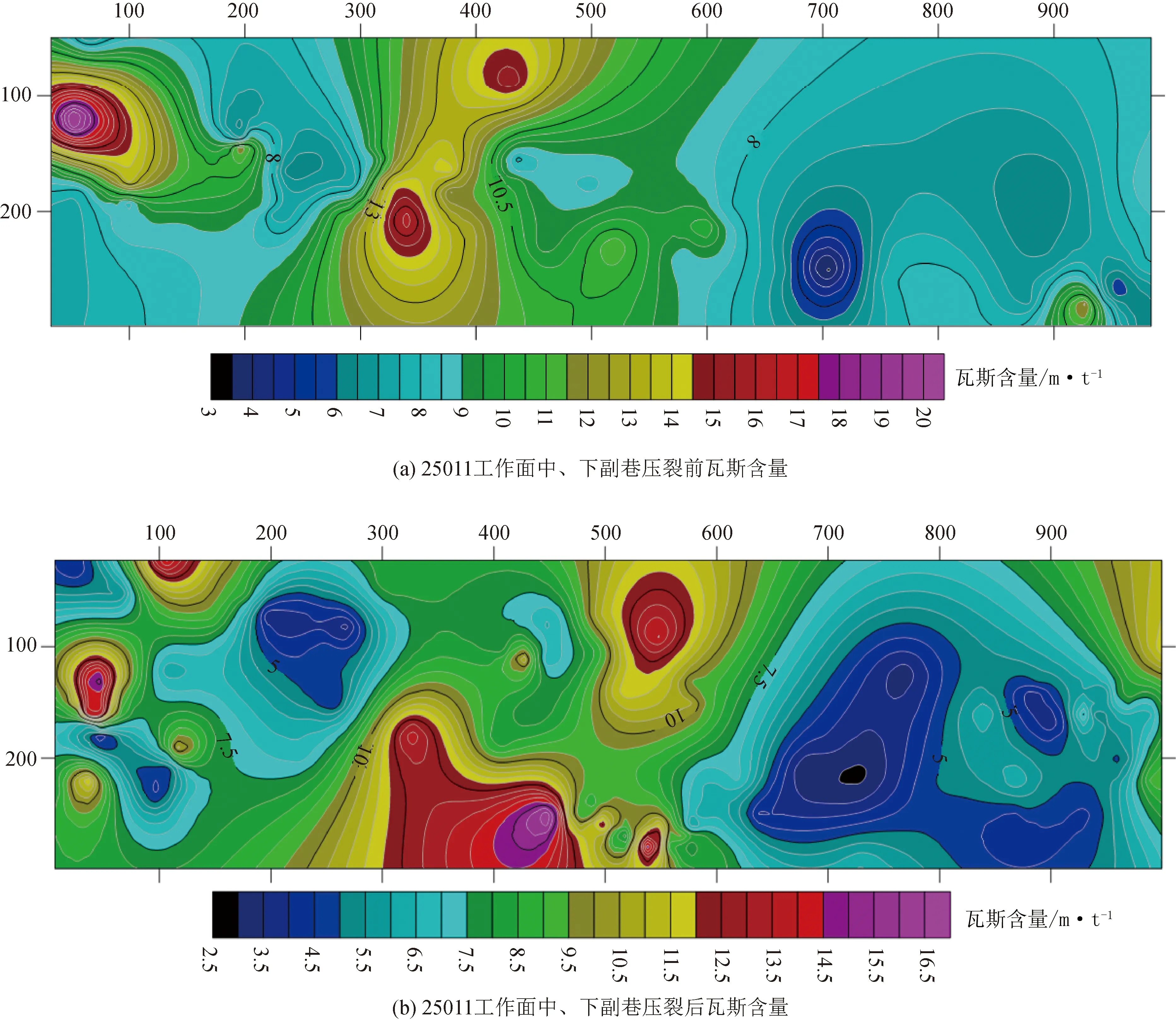

图9 25011工作面压裂前后瓦斯含量等值线图

2017年6月21日~7月12日、9月20日~10月6日,先后对25011下副巷、中底抽巷进行了压裂作业,每孔注水时间3.18~4.80 h。注水结束钻孔取样实测煤层含水量及瓦斯含量,72 h内采用瞬变电磁法对压裂目标区进行物探。

4.2 水力压裂作用半径分析

水力压裂后,对压裂目标区的煤层进行了含水率、视电阻率测定。水力压裂后目标区域煤层含水率增加1%~2%。压裂目标煤巷条带压裂后保压期间异常低阻区呈近圆形、椭圆形,直径20~25 m,较正常值低7~13 Ω·m。综合压裂前后煤层含水量、瞬变电磁视电阻率可知,水力压裂作用半径达到20~25 m。

4.3 压裂后煤层瓦斯含量分析

水力压裂前后,对目标压裂区控制的30 m范围煤层取样,实测二1煤层瓦斯含量平均降低约1~2.5 m3/t。水力压裂前后煤层瓦斯含量等值线如图9所示。由图9可以看出,水力压裂后无构造目标区域瓦斯含量平均降低1~3.5 m3/t。由于压裂施工时间差及压裂钻孔作用半径内瓦斯放射状驱替,部分被驱离的瓦斯在相邻压裂钻孔间游离形成了局部瓦斯富集。工作面区域的3条正断层为被驱替的瓦斯进入其他储层提供了进入顶底板“虚拟储层”的通道,在这类断层附近,压裂瓦斯含量降低3~6.5 m3/t。

为切断压裂过程中瓦斯向已压裂区的运移通道,实现瓦斯驱替方向精准可控,可在压裂钻孔作用半径外布置抽采钻孔,通过钻孔达到压裂卸煤增透、抽采瓦斯的作用,实现“驱替+拦截+抽采”的综合治理效果。

4.4 压裂后钻孔抽采参数分析

压裂施工后,采集目标区每组钻孔的孔板浓度、流量测量数据,对比25011上副巷未进行水力压裂区域的钻孔抽采参数,水力压裂区域与未进行水力压裂区域抽采钻孔的单孔浓度、孔板浓度、流量均在开始抽采7~10 d后明显衰减,水力压裂区域每组钻孔流量无明显增加。

测流结果表明:水力压裂区域抽放流量无明显增加,一方面受该区域“三软”煤层特性影响,水力压裂未起到“造缝”作用,目标区煤层透气性增加不明显,另一方面由于煤层注水导致煤体水分增加,煤体内孔隙被堵塞,煤体瓦斯放散速率减少。

5 结论

(1)对于豫西“三软”煤层,水力压裂作用机理主要为瓦斯驱替及通过瓦斯驱替的卸压作用消除因瓦斯赋存不均衡导致的局部应力集中,“造缝”增透作用不明显。

(2)通过压裂液对于豫西“三软”煤层的瓦斯驱替,水力压裂可以用于煤层瓦斯含量高于突出临界值1.0~2.0 m3/t的煤层消突,在类似条件下可以实现煤巷条带区域措施后的快速掘进。

(3)水力压裂驱替后目标区边界区域内的局部瓦斯富集区域可以采用钻孔抽采方式进行该区域的瓦斯综合治理。

(4)压裂作用半径随压裂钻孔半径增加而增加。