地球空间环境的野外科学观测研究

2019-07-05宁百齐李国主胡连欢赵秀宽

宁百齐 李国主 胡连欢 赵秀宽

中国科学院地质与地球物理研究所 北京空间环境国家野外科学观测研究站 北京 100029

地球磁层、电离层和中高层大气的扰动变化,直接影响卫星运行安全以及人类健康。通过野外台站探测提供实时准确的空间环境信息,可以避免空间环境剧烈变化可能对空间、地面的高技术系统造成严重影响,保障国家空间安全。开展空间环境探测可以有力地促进空间科学的发展,进而推动航天技术创新、拓展空间应用、服务国家经济社会发展和实现和平利用空间,对于国家可持续发展、国防及重大空间科学研究及应用都具有十分重要的意义。

北京空间环境国家野外科学观测研究站是 2007 年经科技部批准建立的国家野外科学观测研究站,隶属于中国科学院地质与地球物理研究所,是中国科学院日地空间环境观测研究网络骨干台站。北京空间环境国家野外科学观测研究站拥有地磁、电离层和中高层大气等多学科综合观测手段,以建在北京十三陵的空间环境观测站(始建于 1985 年)为主站,并与设在漠河(始建于 1988 年)、武汉(始建于 1946 年)和三亚(始建于 1998 年)的 3 个子站,形成沿东经 120° 子午线附近,从我国大陆北端漠河到南端三亚,纬度间隔约 10° 的均匀布局的空间环境综合观测研究台链,具有同时观测覆盖我国不同纬度上空、不同空间层次(中高层大气、电离层、磁层等)、不同空间环境参量的能力。

1 采用南北布链综合观测我国空间环境变化

北京空间环境国家野外科学观测研究站定位于我国空间环境(地磁、中高层大气和电离层)地区特性与变化观测,注重地球空间不同层次相互耦合,开展空间物理学科和应用基础研究。强调多手段综合链网观测、新技术和新方法研发,以及国际联测与合作,注重科学问题驱动的基础研究和国家需求牵引的应用基础研究,在观测技术特色和创新以及数据共享和利用上起到表率,在我国地基空间环境观测研究方面发挥示范作用。

在地理位置上,北京空间环境国家野外科学观测研究站站点分布如图 1 所示,其经过东亚电离层异常区域,蒙古国地磁场异常区域,电离层赤道异常区域和电离层 SQ 电流体系转向区域,跨越典型的空间环境中纬与低纬地区,是观测研究众多地球与空间物理现象和我国空间环境扰动南北传播特性的“黄金链”。在空间层次上,日地空间环境关系如图 2 所示,北京空间环境国家野外科学观测研究站包括了地磁、电离层和中高层大气多种先进的连续观测手段,对于研究我国地球上空各圈层耦合过程具有重要意义。在学科上,观测研究内容综合了地球物理学一级学科中的 2 个二级学科,具有鲜明的特色和典型的学科代表性。此外,通过对该站观测数据的分析,对于开展我国空间环境模式和预报等研究,满足我国空间和国防工程应用也将发挥重要作用。

北京空间环境国家野外科学观测研究站一直引领国内空间环境观测技术发展,建设了我国大陆第一台全天空流星雷达、第一台“北斗”电离层观测系统、第一台 VHF 电离层相干散射/全天空流星双模雷达。目前拥有数字电离层测高仪、流星雷达、VHF 相干散射雷达、GNSS 电离层监测仪、磁力仪和全天空气辉成像仪等共计 90 台套监测设备,监测的对象包括地磁、电离层和中高层大气等。经过几十年的观测运行,积累了一批具有自主知识产权的国家空间数据资源。

图 1 北京空间环境国家野外科学观测研究站站点分布图

图 2 日地空间环境

(1)电离层特性参量数据库。武汉子站是中国最早开始常规电离层垂直探测研究的地方,最早可以追溯到 1937 年 10月。1946 年开始,武汉子站在不断的历史变迁中一直持续观测至今,是国际上历史最悠久的电离层垂测站之一,经收集与整理形成了我国历史最长的超过 70 年的电离层垂测数据资料,是认识我国电波传播特性和空间环境长期变化的最宝贵的数据资源。近年来,在北京主站、漠河、武汉和三亚子站建立了一条沿东经 120° 的电离层现代数字测高仪子午链,对于深入了解电离层南北向耦合过程具有重要科学意义;为开展空间天气、空间气候学研究提供了最基础的数据支撑。

(2)全天空流星雷达中高层大气风场数据库。北京空间环境国家野外科学观测研究站从我国最北的漠河,经北京、武汉,南至三亚建立了一条流星雷达观测子午链。流星雷达观测获得的中高层大气风场数据库与电离层特性参量数据库结合对于深入了解近地空间中能量的上下耦合、南北耦合,以及大气层/电离层耦合,具有重要的学术意义。此数据库也是国际上唯一一个覆盖中纬到低纬的地基中高层大气风场连续观测数据库。

(3)GNSS多卫星系统电离层参量数据库。为了综合 GPS、GLONASS 和“北斗”三套卫星系统的多系统优势来进行电离层探测,发挥“北斗”卫星系统在中国地区的电离层探测与应用能力,北京空间环境国家野外科学观测研究站在我国建立了由 32 个观测站构成的中国 GNSS 电离层观测网①http://gnss.stern.ac.cn/,获得了大量 GNSS 三系统电离层监测数据。建成国际上首个 GNSS 三系统(同时接收 GPS、GLONASS 和“北斗”三套卫星系统信号)电离层观测数据库。此数据库为监测和研究中国及周边区域电离层结构及其变化、电离层扰动传播、电离层赤道异常峰变化和低纬电离层不规则体特性等电离层科学研究,开展电离层空间天气的预报和预警工作,以及卫星通信和导航等应用研究提供有力的数据支撑;为我国南海及周边地区空间环境监测提供数据保障,提升短波通讯的可靠性,提高卫星导航定位的精度,护航“一带一路”建设。

(4)地磁观测数据库。中国科学院地质与地球物理研究所从 20 世纪 80 年代开始开展地磁台站建设,先后建设了北京地磁台、漠河地磁台、南极长城站地磁台、南极中山站地磁台和三亚地磁台。其中,北京地磁台是我国大陆首个国际 INTERMAGNET 标准地磁台,为国际参考地磁场 IGRF 模型修正提供基础数据。地磁观测数据库对于开展地球的成因和演变过程、地球不同圈层的相互作用等研究具有重要意义。

2 通过圈层耦合揭示电离层变化性的驱动过程

地球上空约 60——1 000 公里高度范围的电离层,是日地系统中能量传输和耗散的关键圈层,也是产生空间天气效应的重要区域。电离层的变化性是空间物理学中的一个重大科学问题。作为一个耗散的动力学系统,电离层的变化主要为外部所驱动。因此,深入认识各种驱动因素的作用,并甄别不同驱动源的贡献,是认识电离层变化性的关键。电离层变化性驱动过程研究,是当前空间物理学和空间天气科学中一个重要前沿领域,同时在航天工程保障及卫星通信、定位导航等空间应用中也有重要价值。

围绕电离层变化性研究的科学需求,基于北京空间环境国家野外科学观测研究站观测数据,并结合卫星观测等数据,通过发展理论模式,采用数据分析与数值模拟相结合等研究方法,系统研究了大气层-电离层耦合、磁层-电离层耦合和太阳辐射的光电离光化学 3 类最为重要的驱动过程对电离层变化性的影响和控制作用,相关成果获得 2015 年国家自然科学奖二等奖。取得了一批具有重要国际影响的科学发现。

2.1 大气层-电离层耦合过程对电离层变化性的驱动

地面附近的大气层(对流层)中的剧烈天气事件、岩石圈中的地震事件等释放的能量,通过动力学和电动力学等形式向上传输,并最终影响电离层的变化性,这一过程被称为“大气层-电离层耦合”(在涉及岩石圈事件时也被称为“岩石圈-大气层-电离层耦合”),是理解电离层变化及能量上下耦合的关键环节,也是当今电离层物理中的前沿科学问题之一。围绕大气层-电离层耦合的科学问题,采用观测、数据分析与数值模拟等方法,着重研究大气波动对电离层的作用,分析揭示了大气波动所驱动的电离层变化特征及相关驱动过程的物理机制,系统揭示了(岩石圈-)大气层-电离层耦合的若干新现象、新过程和新机理,为电离层变化性的研究提供了新的视角和观点。

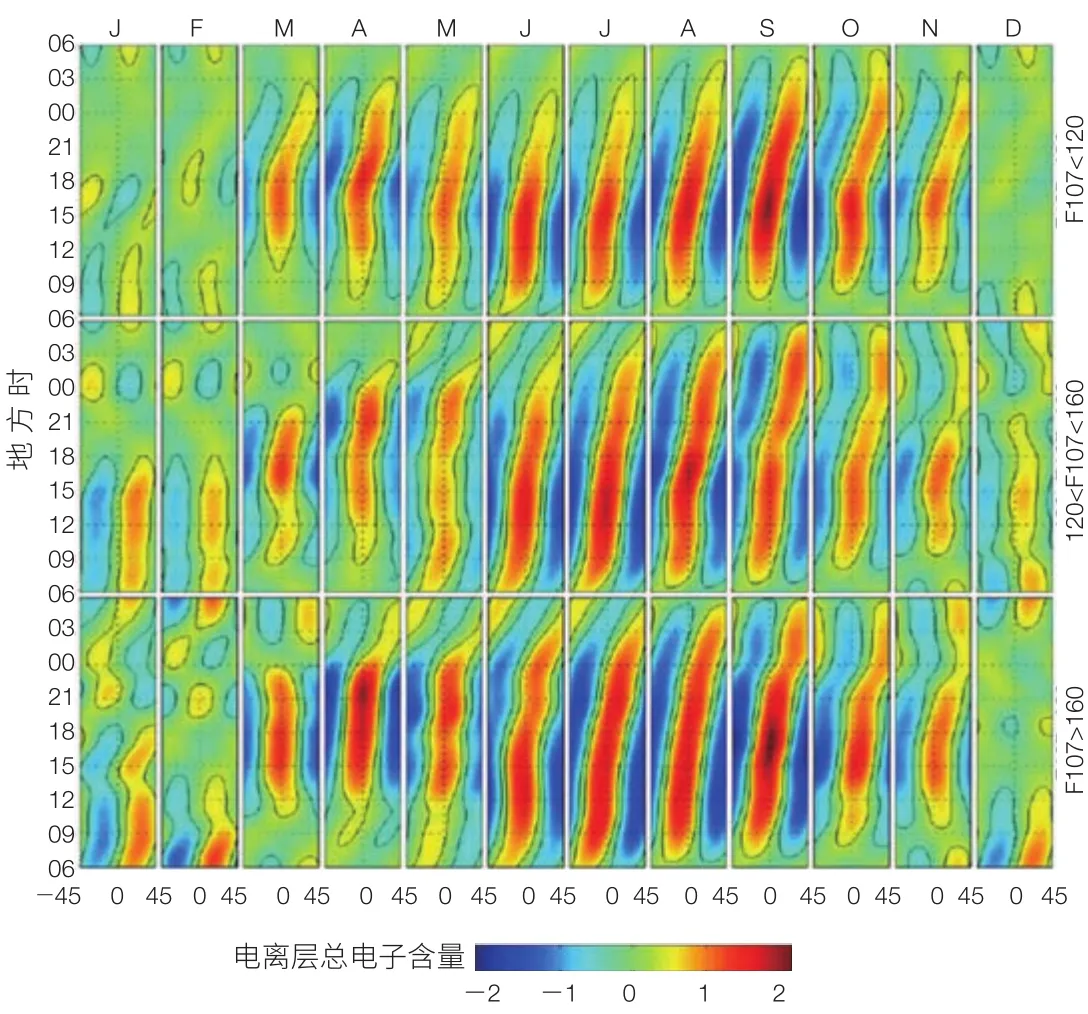

(1)发现了低纬电离层经度 四波 结构日变化和气候学变化特征,揭示 四波 结构与大气潮汐的耦合机理(图3)。利用全球 GPS 网的电离层总电子含量观测资料,采用经度波数谱分析方法提取电离层经度“四波”结构,通过分析首次系统揭示了电离层“四波”结构日变化和气候学特性(季节变化、太阳活动依赖性等):发现“四波”结构出现在午前至子夜前的时间段,波形向东漂移,漂移速度白天稍慢夜晚较快;发现“四波”强度春季弱、夏秋季强、冬季消失,随太阳活动增强略有减弱,在大气层准两年震荡的东风相位期间略有增强。通过与同期的卫星观测资料的对比分析,得出了电离层经度“四波”结构与高层大气中的非迁移潮汐 DE3 模的东西风分量具有强烈的相关性(与相应的南北风分量不具相关性)。在数据分析基础上,结合数值模拟,提出了电离层与大气潮汐耦合的物理模型。此外,利用卫星观测数据,首次发现了顶部电离层中电子温度存在经度“四波”结构,指出了两种“四波”结构的强度表现出明显的负相关性,提出了这两种“四波”结构的物理成因[1]。

图 3 “四波”结构的季节变化、太阳活动性调制等变化特征

图 4 震前局地电离层电子浓度异常增强

(2)发现了与汶川地震相联系的局地电离层异常增强现象,提出了垂直电场耦合的解释(图4)。通过收集和分析 2008 年汶川地震期间的各种电离层观测资料,发现与地震相关的局地电离层异常增强现象,修正了之前关于震前电离层总是减弱的流行观点。指出了地震孕育过程中产生的地球表面垂直电场可以较好解释观测到的电离层异常增强现象。有关新发现和机理解释成为后续地震电离层耦合研究的依据和出发点[2]。

2.2 磁层-电离层耦合过程对电离层变化性的驱动

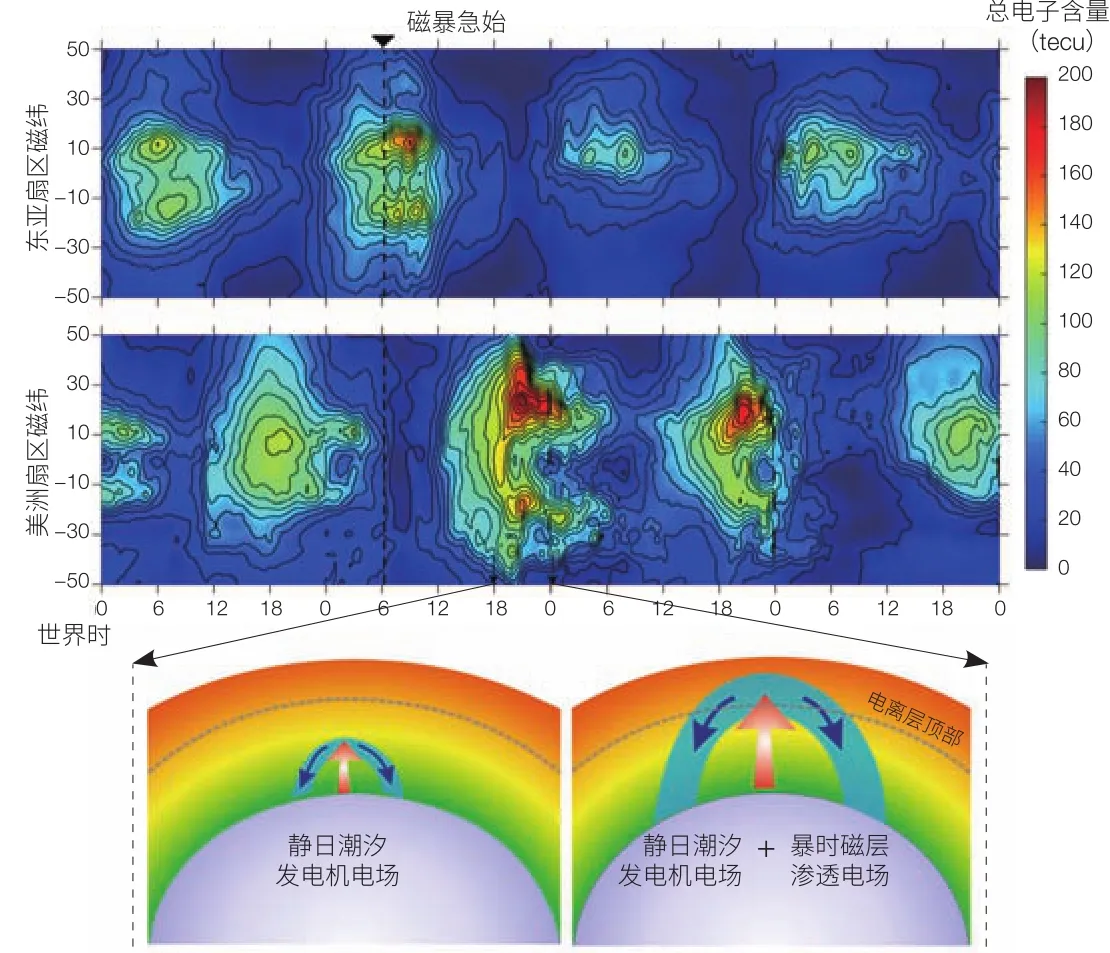

磁暴期间,耦合进入高纬电离层的磁层能量,引起的电离层扰动向低纬和赤道传播;映射到高纬电离层的磁层电场的强烈扰动也穿透到低纬电离层,并加剧电离层喷泉效应。磁暴时电离层变化性研究历来是“磁层-电离层耦合”的焦点问题,也是空间天气研究的重点内容。围绕磁层-电离层耦合,着重研究了超级电离层暴的产生和演变过程,发现了在特大磁暴期间电离层的超级喷泉效应和再分层结构,揭示了不同经度扇区电离层暴及电离层扰动的区域特性(图5)。

(1)剖析了特大磁暴期间低纬电离层暴演化过程,揭示了超级电离层暴的形成机制。利用全球电离层雷达和 GPS 组网探测,发现了特大磁暴期间低纬电离层的“超级喷泉”效应及电离层再分层结构。通过模式计算,证实太阳风磁场南向翻转期间磁层亚暴连续爆发形成了长时间的阿尔芬弱屏蔽效应,从而导致强磁层电场频繁向低纬电离层穿透。发现磁暴恢复相阶段电离层赤道异常抑制的半球非对称与能量注入的半球不对称有关。通过分析非相干散射雷达资料,发现超大磁暴期间磁层电场夜间渗透效率值远高于白天,从而证实了磁层电场的渗透效率和位形存在日夜不对称性[3]。

(2)得到了特大磁暴期间电离层行进式扰动的全球分布特征。基于全球 GPS 网络观测和电离层测高仪密集布阵观测,在时间和空间上实现了对磁暴期间大尺度电离层扰动的大范围连续观测。利用从二维精细图像中揭示出的电离层扰动从高纬向中低纬传播及衰减过程,首次发现了特大磁暴引起的电离层扰动宽达 4 000 km 的等相面,分析并提出了相关电离层扰动的西向偏移由极区电集流增强区的快速移动引起的源机制。将大尺度电离层扰动区分为极区活动激发的南向扰动、北向扰动,以及日夜交替线激发的西向扰动 3 种类型,发现高纬度地区扰动出现率呈现与地磁扰动相一致的变化,而低纬度地区电离层扰动受到地磁扰动和背景电离层变化双重调制[4]。

2.3 太阳辐射及相关光化过程对电离层变化性的驱动

EUV 与 X 射线波段的太阳辐射,是电离层的电离和热量来源,主导了电离层中的光电离及相关光化学过程,因此太阳辐射的变化(即太阳活动)会直接导致电离层的变化性,是日地关系的核心研究课题。围绕太阳辐射及相关光化过程对电离层变化性的驱动,着重研究了电离层对极端太阳活动性的响应特性,发现了电离层对极端活动太阳辐射的“非线性放大响应”新类型,给出了极端宁静太阳期间电离层异常下降的首个观测证据,揭示了太阳辐射对电离层作用的新机理。这些成果促进了电离层的太阳活动响应的深入研究,推动了日地关系研究领域的新发展,为改进电离层模式等实际应用作出了重要贡献。

图 5 超级电离层暴的产生和演变过程

(1)系统认识了电离层对极端太阳活动性响应的全球特征,首次发现了电离层对极端活动太阳活动响应的非线性放大新类型。综合全球多种电离层长期观测资料,研究发现在冬季半球高纬地区电子密度随太阳活动性增强而非线性放大,纠正了以往对电离层的太阳活动性响应的片面认识。通过分析改进的太阳活动指数(P 指数)与多波段太阳辐射以及电离层电离强度的相关性,从统计上确认新指数能更可靠地估算太阳辐射的变化,实现了对电离层变化更准确地定量估算。基于二次多项式回归模型,揭示出电离层随太阳活动性变化的类型(线性增长型、非线性饱和型、非线性放大型)与所在纬度、高度、季节和地方时的关系,首次构建出了电离层对太阳活动性响应特征的全球图像。研究结果对电离层空间环境的模式化和预报具有重要价值,已经应用于电离层经验模式[5]。

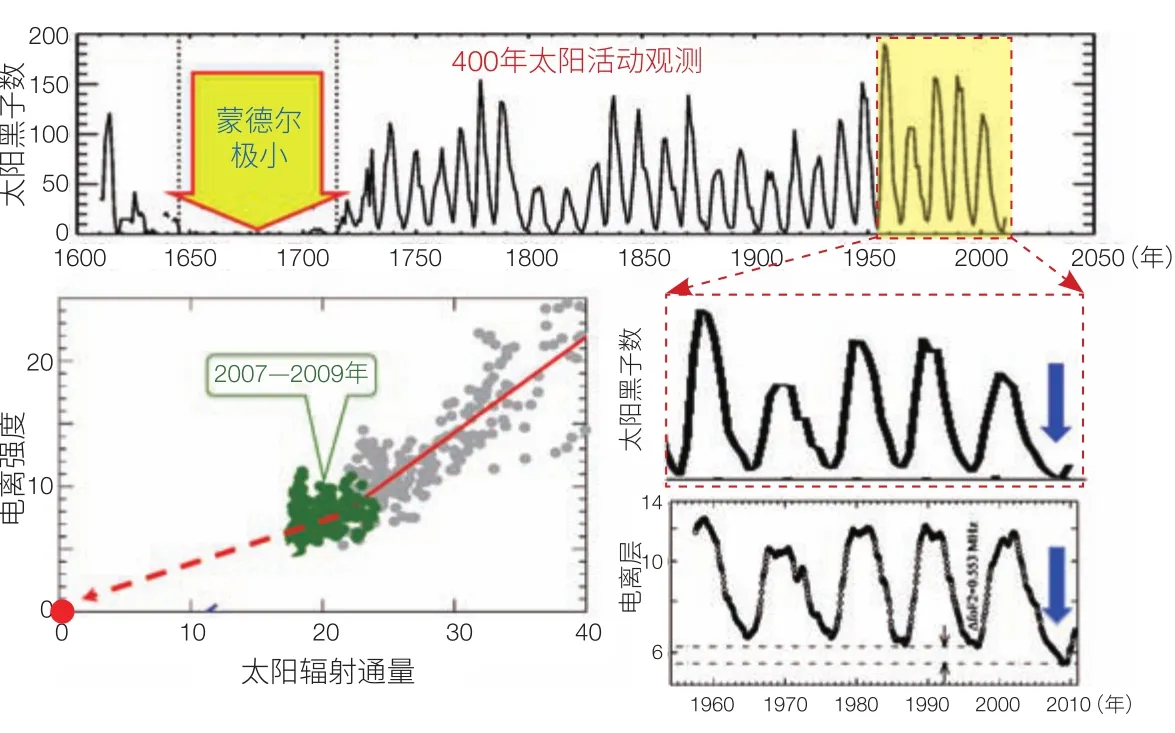

(2)发现电离层对极端宁静期间太阳活动响应变化的趋缓特征。通过对电离层全球历史数据的分析,发现电离层电子密度和高度在太阳活动极低年(第23/24太阳活动周低年)下降到有观测记录以来的最低值,电离层对太阳辐射强度下降变化的响应具有变缓的特征(图6)。分析认为此极低年期间电离层变化的主导因素是太阳极紫外辐射的下降,而非温室效应或地磁活动。这一新认识确定了太阳辐射的长期变化对电离层长期趋势的重要性,为电离层的长期趋势研究提供了新思路,此发现引起了广泛关注,成为一个研究热点,国内外多个研究小组先后加入研究,从而促进了日地关系研究领域的新发展[6,7]。

(3)揭示了电离层高度剖面对太阳活动性的依赖特征,提出了电离层随太阳活动变化的动力学新解释(图7)。通过分析非相干散射雷达历史观测资料,揭示电离层剖面标高随太阳活动性近似线性增长,即电离层在高度方向上随太阳活动性增强而膨胀的特征,并提出电离层对太阳活动响应的非线性放大类型可由电离层剖面标高的增长和动力学过程引起[8]。

3 结语

野外台站是人类认识自然现象、探索自然规律、追求人与自然和谐共存的重要科学观测研究基地。中国科学院地质与地球物理研究所经过长期的建设与运行,使得北京空间环境国家野外科学观测研究站已初具规模,为科学研究获得了长期、综合和丰富的第一手资料,有效提升了我国空间科学研究的原始创新能力。

图 6 太阳活动极端活跃期间电离层响应的非线性放大新类型

图 7 极端宁静太阳下电离层变化性

在中国科学院日地空间环境观测研究网络、重大科技基础设施项目“东半球空间环境地基综合监测子午链”和国家重大科研仪器研制项目等支持下,北京空间环境国家野外科学观测研究站以空间环境中涉及的磁层、电离层、中高层大气以及地球磁场为主要观测和研究对象,形成多手段、多参量综合观测,具有同时观测我国空间环境不同经纬度变化、不同空间层次和不同观测参量的能力。长期的多学科观测研究,积累了大量的资料,不仅充实了相关学科的内容,还为学科基础理论和前沿问题的研究做出了重要贡献,并将在交叉学科的创立和新领域的开拓方面发挥重要作用。

未来北京空间环境国家野外科学观测研究站将从以下 3 个方面进行重点建设:① 提升空间环境重点区域的探测能力。通过增加观测点和综合无线电、光学观测手段,加强对电离层赤道异常区、低纬电离层闪烁高发区和南海地区空间环境综合探测能力建设。② 发展和建立具有创新技术的空间环境大型探测设备。包括地基空间观测最强大的探测手段-非相干散射雷达和能大范围进行低纬电离层不规则体探测的高频雷达。③ 完善网络化综合探测。通过与院内外有关单位合作,开展流星雷达、电离层测高仪和空间光学观测设备等的组网探测。