基于公众参与视角的农村饮水安全巩固提升工程存在问题及对策

2019-07-03宋春雨

宋春雨

(河海大学 公共管理学院,江苏 南京 211100)

饮水安全是提高农民健康水平和生活品质的重要保障,也是实现乡村振兴的重要条件之一。自2005年国家实施农村饮水安全工程以来,在各级政府、社会各界人士及人民群众的共同努力下,我国长期存在的农村饮水安全问题得到基本解决,实现了让农民从喝上水到喝好水的目标。为进一步保障农村地区饮水安全,“十三五”期间,国家开始实施农村饮水安全巩固提升工程(以下简称农饮工程),并取得一定成效。但由于项目规划、自然条件、农民生活方式及当地社会经济发展水平等的限制和约束[1],农饮工程在后续运行与管护等方面仍存在不少问题。从国内已有的调查及研究文献看,多数围绕项目前期建设规划、资金筹措、水质保障、专业人才等工程因素对农饮工程的问题进行探讨。金芬[2]在其研究中指出,项目建设规划粗糙、融资困难、缺乏水质监测和工程管理技术人员是导致农村人畜饮水安全存在问题的主要原因。从农民公众参与的角度进行的研究较少,农民作为农饮工程的担当者和受益者,其参与意愿与行为对工程的运行管理产生重要影响。

农民的公众参与在农村饮水安全工程管护中扮演着重要角色,成为不可或缺的一环。自青海省实施农饮安全工程以来,基本解决了全省的农饮不安全问题,受益人口达214.74万人,但由于青海省部分地区自然条件及社会经济发展水平等原因,农饮工程问题频现。同仁县位于青海省东南部、黄南州东北部,海拔较高;全县总面积3 275 km2,是以农业为主、农牧结合的小块农业区,现有耕地面积7 593 hm2,可利用草场面积300 653 hm2;县辖3镇9乡,其中有3个纯牧业乡;全县总人口98 827人,其中藏族占73%,是一个以藏族为主,汉、土、回及撒拉等多民族聚居地[3]。根据调查,同仁县饮水安全工程基本已覆盖全县,在很大程度上解决了人畜饮水安全问题,同时,在全县多地也相继开展了农牧区饮水安全巩固提升工程,取得了一定的成效。在2018年,工程解决了同仁县3镇4乡22个行政村16 798人(其中涉及贫困户187户638人)及大小牲畜73 820头(只)的饮水安全问题。尽管同仁县农饮工程取得了一定的突破,但在后期工程运行和管护过程中仍存在很多问题,仅靠水利部门等政府机构的作用还远远不够,农民的公众参与也是不可缺少的一环。从自然条件、经济发展水平及其他方面看,同仁县在青海省均处于中等水平,且其人口构成情况多样化,可以了解不同民族农牧民对农饮工程及其管护的看法和参与意愿。鉴于此,选择青海省同仁县作为实地调查地点,通过对当地农牧民群众开展问卷调查和深度访谈,了解农饮工程中公众参与现状,分析存在问题和原因,并通过借鉴其他地区农饮工程管护的成功经验,探究公众主动和积极参与的可行性措施,为进一步保证和提升农饮水工程的安全和长效运行提供理论参考。

1 调查样本基本情况

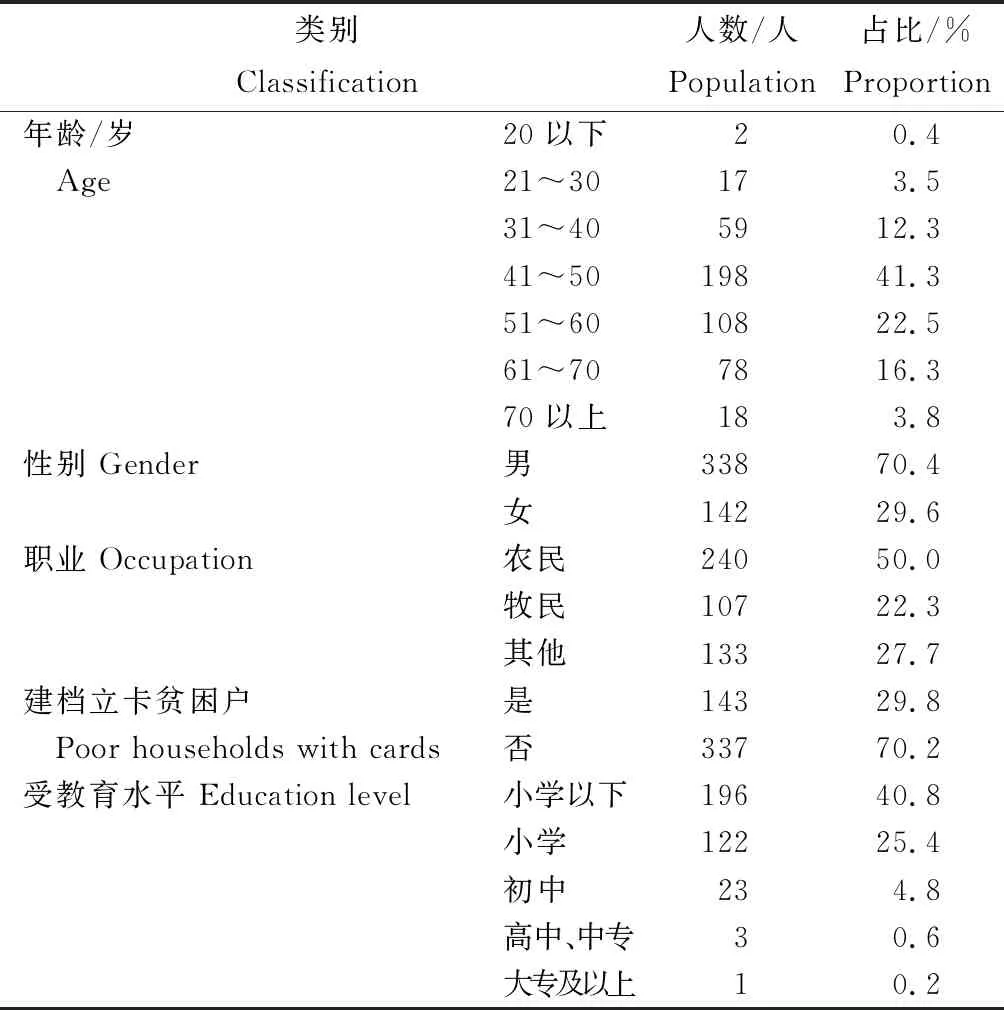

调查主要采用问卷法和访谈法,通过与农牧民互动了解其对农饮工程及其管护的参与意愿和行为。在同仁县各乡镇随机选取2~3个村庄,在每个村庄中随机选择15~20位村民发放问卷,并选择部分村民进行入户访谈。共调查27个村庄,进行135次深度访谈,发放问卷共计480份(表1)。问卷调查主要涉及3个方面:一是被调查者基本信息;二是饮用水基本情况;三是饮水工程运行管理相关情况。其中,调查对象中男性共有338人,女性共有142人;年龄分布,50岁以下共有276人,50岁以上共有204人;共有347人以农业或牧业为生;从教育水平的构成情况看,文化水平普遍不高,小学学历及以下(包括文盲)的人数达453人。

表1 调查样本基本情况Table 1 Basic situation of investigated samples

2 同仁县农饮工程公众参与存在的问题

2.1 公众缺乏主体性认识,参与意识淡薄

通过对农牧区村民的访谈可知,大部分村民表示农饮工程是由水利部门组织建设的,其管理和维护也应该由水利部门完成,并表示其需要外出务工或放牧,没有时间和精力进行管护,而且缺乏专业知识和技术,没有水利部门的工作人员做得好。可见,村民对于农饮工程的管护工作参与意识淡薄,积极性不高,没有正确认识到其管护主体的身份。

2.2 水费收缴困难,公众缴纳积极性低

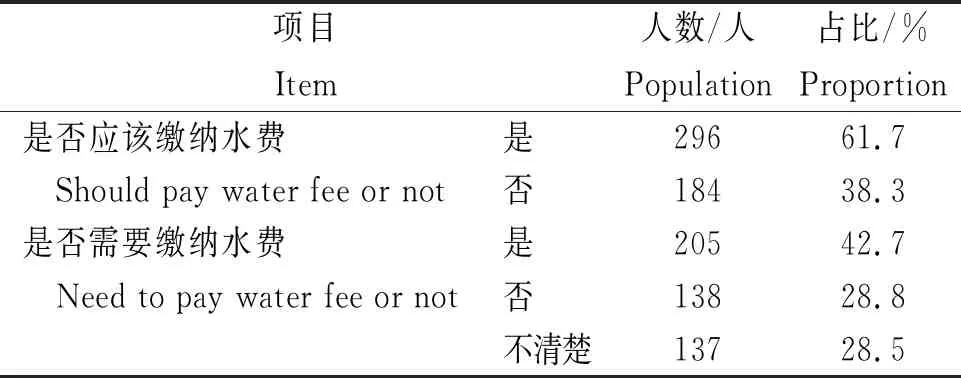

长期以来,同仁县饮用水水费价格为4元/人·年,价格标准总体偏低,且水费收缴困难,导致农村牧区饮水安全工程运行维护经费不足,价格杠杆对促进节水的作用未得到有效发挥,难以保障饮水安全工程的良性运行。根据问卷调查结果(表2),认为应该缴纳水费的有296人,占61.7%;仍有38.3%的被调查者表示不应该缴纳水费。有42.7%的村民表示会按时缴纳水费,表示不缴纳水费和对缴纳水费不清楚的占比分别为28.8%和28.5%。可见,村民缺乏水费计收意识,更不会接受提高水费收取标准。

表2 村民缴纳水费的情况Table 2 Villagers paying water fees

2.3 用水户协会发展不平衡,发挥作用有限

根据实地调查得知,在同仁县注册登记的用水户协会有7个,但真正在运行的只有1个,即黄乃亥乡用水户协会,其余6个用水户协会形同虚设。大多数村庄未成立用水户协会。从实际运转情况看,农民用水户协会由于缺乏带头人和必要的经费而无法发挥应有的作用,也有一些用水户协会由于运作不规范而向农民收取过高的水费,没有得到农民的普遍拥护。可见,利用用水户协会组织村民参与工程运行和管护的模式并没有发挥应有的作用。

2.4 节水意识淡薄,水资源浪费严重

从与村民的访谈中得知,大多数村民认为村内水资源浪费现象比较严重。由于水费价格较低,且有的地方不用缴纳水费,村民节水意识淡薄。此外,在以集中供水点为取水方式的村庄内,由于集中供水点附近缺乏专人看护,经常出现取水后未关水阀或者儿童玩闹故意打开水阀等现象,导致水资源浪费严重。

3 同仁县农饮工程公众参与存在问题的原因

3.1 公众管护主体意识和文化素养的缺乏

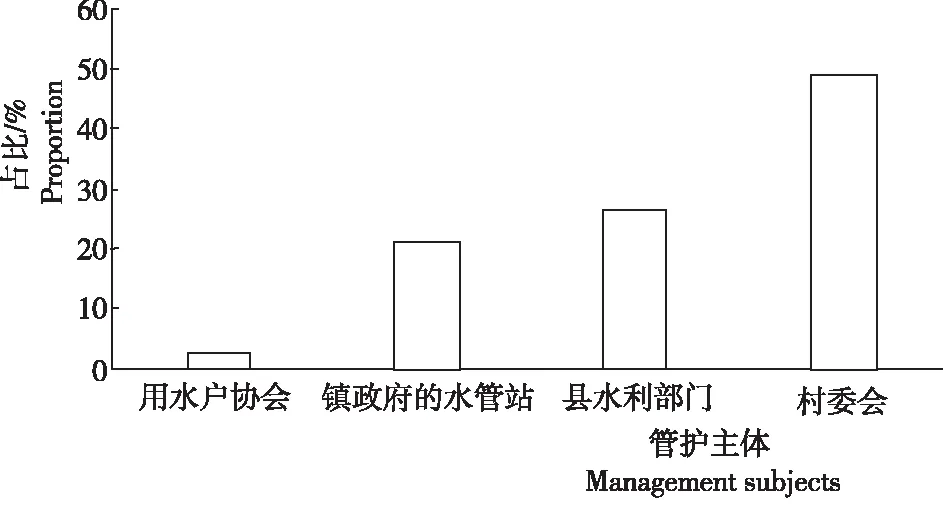

在农饮工程中,农民是项目的受益者和担当者[4]。作为项目管护主体,农民并没有正确认识和充分发挥其主体作用。从图1看出,有49.2%的村民认为管护主体为村委会,但在实践中,村委会只是村民与水利部门间的联系纽带。造成大多数村民认为农饮工程管护主体为水利部门等政府机构的原因主要有两方面:一是由于受到传统“中央集权”思想体制的约束及以政府为中心的“自上而下”的管理模式的影响[5],公众形成了“凡事有政府”的“等、靠、要”思想,因此,当饮水安全工程出现问题时,村民首先想到的是通过村委会或水管站申请让政府帮忙解决问题,从而逐渐失去其在公共事务中的主导性和积极性;二是调查对象中小学学历以下(包括文盲)占比68.9%。文化素质和知识技能在一定程度上限制了农户主体作用的认知。由于农户自身素质不高,缺乏理论知识和政治素养,限制了其对自身在公共事务中主体性的认识,导致村民的自主参与和自我管理意识淡薄,不能正确发挥其在农饮工程管护中的主体作用。

图1 农牧民对农饮工程管护主体的认知Fig.1 Farmers and herdsmen's cognition of the management subjects of agricultural drinking projects

3.2 相关法规制度和现代化管理体系不完善

根据2018年青海省人民政府出台的《青海省农村牧区饮水安全工程运行管理办法》,各县级政府应当根据该管理办法制定相应的实施细则,从工程运行管理、供水管理、水价管理及水费征收等方面明确规定相应的主体、职责及具体制度。然而,从实际执行效果看,地方现行管理机制仍存在诸多不完善之处:一是内容过于宏观,缺乏可操作性。二是部分内容未依据现实情况进行调整,无法在实践中成为农民参与的依据和保障。例如水费价格标准的确立。同仁县的水费收取标准所参考的依据仍为《青海省水利工程水费计收管理办法》(青政27号令),收取人口数仍按2003年的人口基数,多年未调整,与实际情况脱节,导致农饮工程管护和维修资金缺口日益增大。此外,安装水利计量设施即水表是提高现代化管理水平和建立农村饮水安全工程长效运行管理的关键。在实际调研中发现,饮水安全工程的入户水表安装率非常低。调研的27个村庄中,仅有3个村庄安装过水表,水表安装率仅有11.11%。其中,2个村庄虽安装了水表,但因天气寒冷或人为破坏等原因而未发挥作用。根据调查,村民安装水表的积极性很低,部分村民认为使用水表计价收费会增加其水费支出而不愿安装,也有牧民表示自己因放牧需要定期更换居住地点没有必要安装水表。

3.3 用水户协会和水管员等“末级”管理未发挥应有的作用

农民用水户协会和村级水管员在农村水利设施管理和灌溉用水协调等方面发挥了重要作用[6],但其在实际运行过程中,仍然存在不少问题。一是用水户协会组建程序不规范,缺乏必要的规章制度。在实际调查过程中发现,部分用水户协会未在民政部门注册,且不是用水户自愿建立的,一些村民仅仅填写了会员申请表,对入会目的、工作内容及实施路径一概不知。而有的协会在实际操作中,不按章程办事,存在“暗箱操作”,使得农户对协会心存疑虑。同时,由于协会成员缺乏补贴报酬,难以形成良性刺激机制,协会的作用难以发挥。二是水管员职责界定模糊。村级水管员多由村委会成员或村民小组长兼任,缺乏基本的水利维修专业技术与能力,且该岗位没有明确具体职责内容,导致实际发挥作用有限。在调查中发现同仁县多数村民甚至都未听说过“水管员”这一职位。此外,由于村级水管员未能像“草管员”和“林管员”等公益性岗位一样得到专项配套薪酬,其也未将村内用水管理工作当作自己的一份职责,水管员发挥作用效果差[7]。

4 提高农饮工程公众参与的建议与对策

农村饮水安全巩固提升工程的管理和维护是社会公共事务,需要农户的积极主动参与,增强农户公众参与管护意识和能力,是提高我国各地农饮工程公众参与的重要基础,保障我国农饮工程持续运行的重要因素之一。因此,基于对同仁县农牧民公众参与现状及存在问题的分析,提出以下建议。

4.1 加强宣传教育,提高公众参与农饮工程管护的认知能力

在乡村社会公共事务的治理中,公众参与项目的意识和能力直接影响着项目实施和运行的成效。因此,培养农民的主人翁意识,提高公众参与农饮工程管护的能力具有重要意义。一是明确农民的管护主体地位。通过建立管护档案划分村民的管护范围,明确村民管护职责,并通过召开村民大会等方式详细告知村民,提高村民的责任意识和对公共利益的认同意识[8]。二是强化宣传教育方式,提高教育宣传力度。在学校和农村社区等多地开展饮水节水宣传活动;在县电视台滚动播放有关饮水安全管护等相关信息;印刷宣传画册及制作车载宣传牌,深入镇村进行巡回宣传等。三是利用微信等自有媒体不断拓展宣传载体,抓住有利宣传时机,尽力扩大宣传影响,不断增强公众对参与饮水安全工程运行和管护的重要性和必要性的认识,提高公众参与的主动性和积极性。

4.2 完善运行管理机制,提升现代化管理水平

政府部门要继续深化小型水利工程产权制度改革,进一步落实管护主体和责任,健全农村饮水安全工程的运行管理机制[9]。一是完善相关制度设计。各地水利部门等政府机构在充分调研的基础上,借鉴全国其他地区的经验和做法,积极完善水价制定、水费收取、维修管护及水源保护等一系列制度的相关配套办法和规范。二是提升现代化管理水平。各地基层政府部门应根据当地自然条件和居民生活方式,结合正在进行的农饮工程,有计划、有步骤地开展和推广现代化设施设备的使用,尤其是计量设施的安装。可先在试点地区安装水表,及时发现问题、总结经验,完善计量设施推广机制[10]。三是重视水费收缴。各基层政府部门在出台农饮工程实施细则时,要制定可落实的水费收缴机制,同时通过宣传教育引导村民树立节水理念和有偿用水意识。要让村民正确认识缴纳水费对于饮水安全工程管护的作用和意义,明白饮水安全工程管护与村民自身利益的密切关系。在有条件的地方,通过制定“奖惩办法”,如对于及时缴纳水费村庄和农户,进行表彰或物质奖励等。

4.3 重视农民用水户协会的良性运行,为基层水利服务体系提供支持

从某种意义上说,农民用水户协会就是基层水利服务体系在管理末级的延伸,对于解决农民饮用水问题、增加农民收入具有重要意义[6]。一是县级人民政府及相关部门应当重视农民用水户协会的运行。积极落实针对用水户协会的政策、资金和技术等方面的扶持。在学习借鉴外地做法和经验的基础上,充分听取农民用水户的意见制定相关实施细则和管理办法。同时,对管理运行比较好的协会实行奖励制度,以奖代补,以提高农民用水户协会的管理积极性和管理水平。二是加大宣传,转变农户思想。各级主管部门应加大宣传,通过报纸、广播与横幅等方式,深入宣传农民用水户协会的相关作用,使饮水安全工程受益群众明白组建用水户协会的作用及意义,从而激发农民参与用水户协会的热情[11]。三是加强用水户协会骨干人员的素质。利用农闲时节对协会工作人员和广大用水户进行培训,提高协会工作人员的业务技能和综合素质。同时,把协会工作人员配备与大学生村官任职相结合,不断引进高学历人才,充实协会力量。

5 结语

农村饮水安全巩固提升工程是农饮安全工程的进一步发展和提升,也是保障农村社会全面发展的重要因素,只有充分解决农村人畜饮水安全问题,才能实现农村社会乡村振兴和全面建成小康社会的宏伟蓝图。而从同仁县饮水安全巩固提升工程的现状看,农民作为农饮安全巩固提升工程的主体,在工程实施和开展的各个阶段都发挥着重要作用,因此,在开展和实施农饮安全巩固提升工程时,各级政府部门及相关工作人员应充分重视农民的能动作用,提高农户的管护意识和能力,完善相关法律法规和管护运行机制,保障农村饮水安全巩固提升工程实施的可持续性和长效性。