黄颡鱼早繁鱼苗集约化养殖池塘浮游植物及水质监测

2019-07-03裴梦婷郑维友杨代勤

裴梦婷,郑维友,张 恒,杨代勤,柴 毅

(1.长江大学 动物科学学院,湖北 荆州 434025;2.湖北省水产产业技术研究院,湖北 荆州 434000)

浮游植物是水域初级生产者,是水体中鱼类和其他经济动物直接或间接的饵料,也是水环境中重要的指示生物[1-2]。其种类组成、优势种、密度或生物量以及各群落结构特征指数是多个环境因子时空作用的结果,可作为评价水环境质量状况及其变化趋势的重要指标[3-6]。黄颡鱼(Pelteobagrusfulvidraco)是我国重要的经济鱼类,常见于河川支流和湖泊中,肉质细嫩,营养丰富,市场需求量较大[7-8]。黄颡鱼的人工繁殖和鱼苗培育等相关研究比较深入且繁育技术也趋于成熟,很多地区都已经实现规模化养殖[9-12]。但随着池塘集约化养殖的发展,池塘生态系统被破坏、病害增多,品质下降,尤其是2龄鱼病害多,成活率较低,严重影响其养殖的经济效益[13-14]。黄颡鱼早繁技术主要是通过对营养条件和环境因子(主要是温度)的人工调控,使亲本提前至少20 d以上达到性成熟并成功繁殖,使其产卵时间从自然条件下的5月中旬提前至4月中上旬,从而延长了当年鱼苗的生长时间,规格可达100 g以上,实现当年上市,是提高经济效益的有效措施[15]。目前,有关黄颡鱼人工调控提早繁殖的相关报道较少,且早繁苗种还未实现规模化培育。为此,通过对黄颡鱼早繁鱼苗集约化养殖池塘浮游植物及水质进行持续性跟踪监测,以探明水环境指标对黄颡鱼早繁鱼苗生长、存活以及产量的影响,为黄颡鱼健康养殖及行业相关标准的制定提供基础依据和理论指导。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 鱼苗 黄颡鱼早繁鱼苗,2018年4月上旬在湖北省荆州市岑河特种养殖基地温棚内人工繁殖的鱼苗。体长9.1~11.6 cm,平均10.0 cm,体重14.5~17.2 g,平均16.1 g。

1.1.2 仪器 HQ40D多参数水质分析仪,哈希公司(HACH)(美国);奥克丹W-2多参数水质分析仪,无锡奥克丹生物科技有限公司。

1.2 试验时间及地点

野外控制试验于2018年5-9月在湖北省水产产业技术研究院养殖基地(湖北荆州太湖农场)进行,选取3个面积相同的池塘,面积约8690 m2(长约164 m,宽约53 m),水深2.1~2.3 m。池塘基本封闭,与外界水体自然交换少,曝气装置完备,养殖过程中适时打开;鱼苗于5月10日放养至各池塘中,每个池塘投放约2000 kg,搭配少量的鲢苗和鳙苗(体长约3.5 cm)。

1.3 样品采集

1.3.1 水样 根据采样点设置原则,每个池塘设3个平行采样点,通过采水器(2.5 L)取水面下0.5 m处水样,样本充分混匀后带回实验室待用,测定时间为每月上旬、中旬和下旬各1次。

1.3.2 浮游植物 定性样本使用25#浮游生物网(网目0.064 mm)进行采集,加4%甲醛固定后带回实验室用于种类鉴定;定量样本使用有机玻璃采水器(1 L)在表层至0.5 m深处采集,加入15 mL鲁哥氏液固定,带回实验室后沉淀、浓缩至30~50 mL用以定量计数。浮游植物的采样时间与水质指标测定时间一致,采样点为每个池塘采集3个平行样后混合。

1.4 指标测定与计算

1.4.2 浮游植物群落的多样性 根据公式计算浮游植物的多样性指数(H′)及均匀度指数(J′)。

H′=-SUM(ni/N)log2(ni/N)

J′=H′/log2S

式中,N为所有物种的个体种数,S为浮游植物的物种数,ni为第i种的个体种数。参照湖泊富营养化评价标准[16],藻类丰度大于107cells/L时为重富营养化程度,(50~500)×105cells/L时为富营养,(5~50)×105cells/L时为中营养,小于5×105cells/L时为贫营养。参照沈韫芬等[17]标准:H′为0~1为重污染,1~3为中等污染(其中1~2为α-中污,2~3为β-中污),>3为轻微污染或无污染;J′<0.3为重污染,0.3~0.5为中等污染,>0.5为轻微污染或无污染。

1.4.3 黄颡鱼生长情况 根据公式计算黄颡鱼的体质量增重率(TW)和体长增长率(TL)。

TW=[(Wt-W0)/Wt]×100%

TL=[(Lt-L0)/Lt]×100%

式中,W0和Wt分布为黄颡鱼初始与终末体质量(g),L0和Lt分布为黄颡鱼初始与终末体长(cm)。

1.5 数据处理

采用Excel 2010对数据进行统计与分析。

2 结果与分析

2.1 浮游植物的群落结构

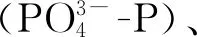

2.1.1 种类组成 试验共鉴定出浮游植物57种(含变种),隶属于蓝藻门、隐藻门、黄藻门、硅藻门、甲藻门、绿藻门和裸藻门。由图1A可知,3个池塘中绿藻门的占比均最高,其次为蓝藻门和硅藻门。其中以8月1号池塘的绿藻门占比最高,达60.47%,表明3个池塘均为绿藻型池塘。从图1B看出,3个池塘5-9月的浮游植物的丰度值均超过5×106个,表明均处于富营养化状态。其中,7月的2号池塘和9月的3号池塘的丰度值分别为3.98×109个和3.39×109个,处于重度富营养化状态。

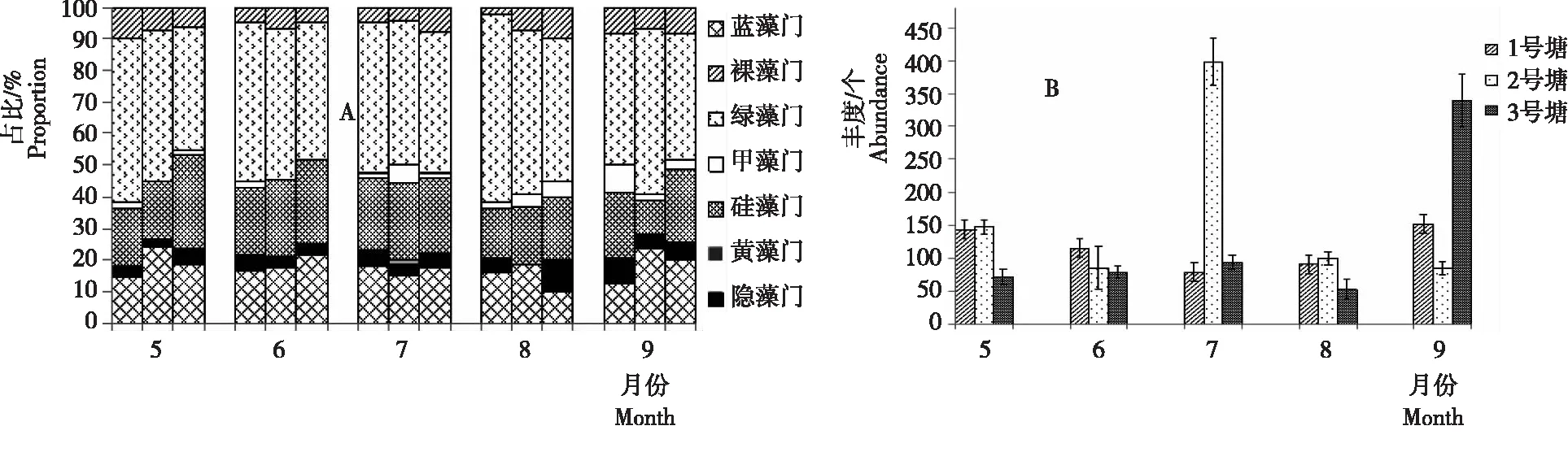

2.1.3 多样性指数及均匀度指数 从表1可知,5月、6月、7月、8月和9月浮游植物的多样性指数(平均)分别为1.78、1.89、1.98、1.79和2.00,均接近2,属于α-中污水平;不同月份浮游植物的均匀度指数(平均)分别为0.75、0.79、0.79、0.84和0.84,均超过0.5,属于轻微污染或无污染状态。

2.2 池塘水体理化因子

图1 不同月份池塘浮游植物的种类及丰度Fig.1 Species and abundance of phytoplankton in ponds in different months

表1 不同月份池塘浮游植物的多样性及均匀度指数Table 1 Diversity and evenness index of phytoplankton in ponds in different months

表2 不同月份池塘水体的理化性质Table 2 Physicochemical properties of pond water in different months

注:氮磷比即总氮与总磷的比值,其范围值或平均值均为表中数值∶1,如2.55∶1~8.91∶1,5.20∶1。

Note:The ratio of nitrogen to phosphorus is the ratio of total nitrogen to total phosphorus.The range or average value is data(in Table 1)∶1,such as 2.55∶1-8.91∶1,5.20∶1.

2.3 黄颡鱼早繁鱼苗的成活率及生长

试验前黄颡鱼早繁鱼苗的平均体长为10.0 cm,平均体质量为16.1 g。在试验期内,黄颡鱼早繁鱼苗的成活率为92.2%,试验终末其平均体长为19.4 cm,平均体重为126.8 g,总产量约为14 000 kg。体长增长率为(48.5±2.3)%,体质量增长率为(87.1±5.2)%,总增重质量为12 000 kg。

3 结论与讨论

3.1 黄颡鱼早繁鱼苗的生长特性及培育要点

黄颡鱼早繁技术主要是通过对鱼苗营养条件和环境温度的人工调控,使其提前至少20 d以上达到性成熟并产卵,4月即可获得批量仔苗。此时气候不稳定,气温变化大,易出现骤升骤降,自然水温较低,水体中饵料生物较少,而鱼苗也正处于内源性营养或者混合营养阶段,除对饵料的特殊需求外,鱼苗对水温、溶解氧和氨氮等外界条件非常敏感,极易出现大量死亡。试验中,黄颡鱼早繁鱼苗的培育分为室内和室外两个阶段,4月为室内控温阶段,水温保持在23℃左右,完成人工投饵驯化。5月中上旬转入室外池塘,此时鱼苗平均体长10.0 cm,平均体重16.1 g。与传统黄颡鱼鱼苗培育技术相比,可提前20~30 d达同等规格[18-22]。出血性水肿病和红头病等极易在黄颡鱼2龄阶段出现,且发病快,死亡率高,给传统的规模化养殖造成很大的损失[13-14,23]。该试验中黄颡鱼早繁获鱼苗不仅延长了当年生长时间,而且下塘后的抗病性、抢食能力及消化吸收等均有较强优势,其生长迅速,成活率高,在10月初规格已达100 g以上,完全可实现当年上市,避开了2龄鱼的易发病风险,有效地提高了经济效益,为黄颡鱼的产业化健康发展提供了重要的理论依据。

3.2 黄颡鱼集约化养殖池塘中浮游植物的群落结构特征及其影响因素

试验结果表明,浮游植物的种类组成以绿藻门所占比例最高(39.06%~60.47%),其次为蓝藻门(10.00%~23.94%)和硅藻门(10.67%~29.69%),不同种类组成占比与其发挥功能呈较好的一致性,表明该水体属于浮游植物种类组成多样化、结构稳定性较好的绿藻型池塘。从浮游植物丰度看,丰度值超过5×106个,在水温较高的7-8月肉眼可观察到水华出现。监测结果发现,7月的2号池塘和9月的3号池塘丰度值分别为3.98×109个和3.39×109个,表明浮游植物数量充足,既能充分发挥水体中生产者的作用,满足鱼类的食物需求,又能充分进行光合作用,使水体溶解氧充足,保持其肥、活、嫩的特性。形成水华的种类主要是消化性较好的蓝藻门中的鱼腥藻属(Anabaena)、螺旋藻属(Spirulina)及一些小型硅藻门中的舟形藻属、小环藻属和脆杆藻属等浮游植物,而难以消化利用且耗氧量较大的常见蓝藻水华微囊藻属(Microcystis)并未大量出现。表明浮游植物在养殖池塘中充分发挥了正面功能,并未因丰度较高而造成水质恶化等不良结果。浮游植物的多样性指数(H′)和均匀度指数(J′)均可反映浮游植物群落的生物多样性以及富营养化程度[2,4-6]。监测结果表明,H′大多为1~2,属于α-中污水平,J′均超过0.5,属于轻微污染或无污染状态。通过综合分析发现,H′和J′与浮游植物的种类组成和丰度变化等特征对水体的指示作用表现出较强的相似性和一致性。可见,黄颡鱼早繁鱼苗精养池塘中的浮游植物可以发挥水体中初级生产力的正面功能,符合健康养殖的标准。

试验中,黄颡鱼为主养鱼,搭配有少量鲢、鳙、草鱼和胭脂鱼。黄颡鱼为杂食性鱼类,除了摄食人工配合饲料外,还可摄取浮游动物,在浮游植物-浮游动物-鱼类这条食物链中,黄颡鱼可以通过摄取浮游动物从而对其产生一定的影响作用。作为搭配养殖的鲢鱼和鳙鱼均为滤食性鱼类,主食浮游生物,对浮游植物也有较大的影响[1,7]。该试验认为,浮游植物群落结构特征的主要影响因素是鱼类,其他人为干扰因素不明显。浮游植物采样时间通常是在池塘换水或用药后1周,因此受外界因素干扰较少,可以忽略不计。

3.3 水质理化特征

池塘水体各水质指标监测结果大多处于养殖用水标准(GB11607-1989)范围内,其中7-9月由于水温较高,氨氮和总氮含量升高明显,总磷整体变化不大。

除鱼类的直接和间接摄食之外,水质各理化指标对浮游植物也有较明显的影响。其中,N∶P对浮游植物的丰度、生物量以及群落结构特征均有较明显的影响[24]。浮游植物的生长需要合适的氮磷比为16∶1,当超出该比值时,即会出现氮受限(N∶P<10∶1)或磷受限(N∶P>17∶1)[25]。而且N∶P对浮游植物的群落结构也有一定的影响,其比值较低时,即氮受限时,有助于蓝藻成为优势种。这主要是因为蓝藻中具有固氮功能的种类如水华束丝藻(Aphanizomenonflosaquae)和螺旋鱼腥藻(A.spiroides)等在低氮条件下会激发其固氮功能的充分发挥。当氮磷比值较高时,则有助于绿藻成为优势种群,且生物多样性较低[1-2,26]。与该研究中浮游植物种类及数量组成相近。从试验监测结果看,氮磷比平均均小于10∶1,属于氮受限状态,从而蓝藻中具有固氮功能的鱼腥藻属丰度较高,高温时期还有水华出现,表明水质指标与浮游植物特征的一致性。