黔中地区分期播种对水稻生长性状及产量的影响

2019-07-03姚正兰周博扬

姚正兰,周博扬,张 皓

(1.贵州省贵阳市气象局,贵州 贵阳 550001;2.贵州省清镇市气象局,贵州 清镇 551400)

水稻是我国最重要的粮食作物之一,其产量关系到我国的粮食安全问题[1-2]。水稻产量不仅与品种、稻田基础肥力和农艺措施及栽培方式关系密切[3-5],在很大程度上还受气象条件的制约[6-8]。水稻是喜温作物,对温度非常敏感,适宜的播期是实现水稻高产的必要条件之一[9-10]。关于不同播期对水稻产量和品质的影响已有较多文献报道[11-13],水稻分期播种是考察一定区域内水稻适播期比较便捷的途径,从中可以看出不同水稻品种的感光感温特性,有利于水稻品种的选择和利用[14-15],在水稻生产上被广泛应用[16]。在贵州,水稻常年种植面积70万hm2左右,占粮食种植面积的1/3以上,单产已从20世纪60年代的3 000 kg/hm2左右增至目前的7 500 kg/hm2左右,其产量占全省粮食总产近40%[17]。贵州属海拔较高、纬度较低、喀斯特地貌典型发育的山区,地形地貌复杂,立体气候特征明显,气候差异大。为研究黔中地区气象条件对水稻生长性状及产量的影响,探明黔中地区水稻适宜播期,笔者等采用分期播种试验,分析水稻生长性状及产量对热量条件的响应,明确不同气象条件下水稻各生育阶段与积温的关系,以期为黔中地区水稻生产决策提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 供试品种 供试品种为中早熟籼型杂交水稻品种香早优2017,贵州省黔南州农业科学研究所选育,该品种抗寒性较强,米质优良,2010年被贵州省农作物品种审定委员会定为贵州省水稻区域试验早熟组对照品种[18]。

1.1.2 试验地概况 试验于2018年3月至10月在贵州省贵阳国家一级农业气象试验站进行。试验田位于清镇市暗流镇关口村(26°21′N,106°35′E),海拔1 122 m,地处云贵高原喀斯特山区,属亚热带湿润季风气候。试验地面积约1 500 m2,前茬空闲,土壤弱酸性,肥力中等偏上,田块生产力中上等,试验田灌溉来自于暗流河水。

1.1.3 气象资料 气象资料为暗流自动气象站2018年逐日观测资料,数据来源于中国气象局CIMISS系统。自动气象站设置在农业气象试验站内,地理位置26°49′N,106°21′E,海拔高度1 135 m。

1.2 试验设计

以水稻播种期为处理对象进行分期播种试验,共设4个播种期,每期间隔10 d。以当地常规播种期为界,前10 d播种为第1期,正常播种期为第2期,比正常播种期晚10 d播种为第3期,晚20 d播种为第4期。4个处理的具体播种时间分别为:Ⅰ期,3月25日;Ⅱ期,4月4日(当地常规播种时间);Ⅲ期,4月14日;Ⅳ期,4月24日。各播期均按秧龄35 d进行移栽,移栽时间分别为4月29日(Ⅰ期)、5月9日(Ⅱ期)、5月19日(Ⅲ期)和5月29日(Ⅳ期),9月30日统一收割。移栽时施氮磷钾平衡型复合肥(总养分含量≥45%,N∶P2O5∶K2O=15∶15∶15)作底肥。试验期间田间管理按当地农业生产的管理方式,保证水分充足,水分条件不构成试验水稻生长的限制因子。育秧方式为秧盘常规育秧,播种量与当地稻田保持一致。各播期分别进行4次重复,小区面积50 m2,试验小区之间保留0.5 m保护间隔。区间留走道,四周设保护行。移栽规格为20 cm×18 cm,密度为27.8穴/m2,基本苗为70~110株/m2,每窝插2粒谷秧苗。

1.3 调查指标

记录水稻播种期和移栽期,调查记载水稻各生育时期,包括出苗期、返青期、分蘖期、拔节期、孕穗期、抽穗期、乳熟期和成熟期。记载标准:起始期,≥10%植株进入相应生育时期;普遍期,≥50%植株进入相应生育时期;末期,≥80%植株进入相应生育时期。按《农业气象观测规范》[19],在水稻移栽、返青、拔节、抽穗和乳熟期进行株高、单位面积分蘖数、地上部分干物重及叶面积指数的观测。收获时每个小区随机选取10 株调查穗长、单位面积有效穗数、穗粒数、穗结实粒数、千粒重和理论产量等指标。

1.4 水稻生育期温度适宜度分析

气温是影响水稻分蘖最重要的环境因素[20],热量条件的高低可以决定作物品种的布局。根据文献[9,21-22]的研究结果,水稻生长期温度适宜度采用下式计算。

式中,S(T)为水稻生育期的温度适宜度,T为生育期平均气温,T1、T2、T0分别为水稻各阶段生长发育所需的下限温度、上限温度和适宜温度。水稻各主要生育时期的下限温度、上限温度和适宜温度见表1。

表1 水稻各主要生育时期的下限温度、上限温度和适宜温度Table 1 Lower limit temperature,upper limit temperature and suitable temperature of each major growth period of rice ℃

2 结果与分析

2.1 水稻生育期的温度适宜度

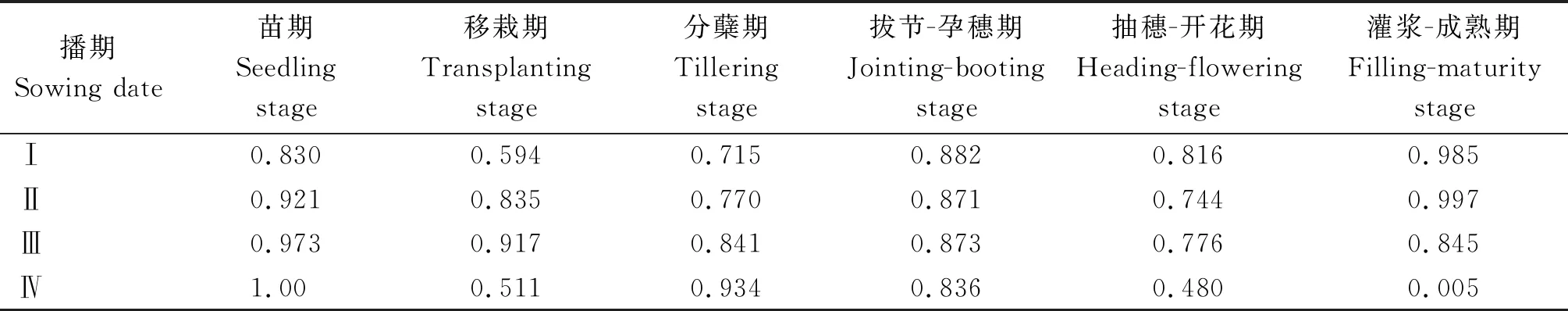

温度适宜度越高,表明热量条件越有利于水稻生长发育,一般来说,当适宜度小于0.5,水稻发育缓慢,接近0时,基本停止发育[22]。从表2看出,4个播期处理的苗期和拔节-孕穗期的温度适宜度较高,均在0.8以上。Ⅰ和Ⅳ播期的移栽期温度适宜度较低,低于0.6,因为Ⅰ、Ⅳ播期移栽期平均气温为18.2~18.8℃;而Ⅱ、Ⅲ播期移栽期平均气温为21.1~22.3℃,其温度适宜度较高。Ⅰ、Ⅱ播期的分蘖期温度基本满足,其适宜度分别为0.715、0.770;Ⅲ播期分蘖期温度较适宜,适宜度为0.841;Ⅳ播期的水稻分蘖期温度最适,适宜度达0.934。抽穗-开花期和灌浆-成熟期,Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ播期的温度适宜度尚可,Ⅳ播期的温度适宜度仅为0.005,表现较差,这主要是由于Ⅳ播期在水稻灌浆-成熟期的平均气温仅18.0℃,与这一生长阶段的下限温度持平。总体来看,Ⅰ播期由于播种时间早,在生长后期热量条件好,故灌浆-成熟期的温度适宜度最高,但移栽期温度较低,其温度适宜度低;Ⅳ播期由于播种时间较晚,前期温度较高,故苗期适宜度最高,但生长后期由于温度低,不能满足水稻抽穗至灌浆期生长的温度需求,故抽穗-开花期和灌浆-成熟期的温度适宜度均最低。Ⅱ、Ⅲ播期在各个生育阶段的温度适宜度较好。

表2 不同播期水稻不同生长阶段的温度适宜度Table 2 Temperature suitability of different stages of rice with different sowing dates S(T)

2.2 热量条件对水稻生长性状的影响

2.2.1 水稻生长性状与积温的相关性 水稻主要生长性状(单位面积分蘖数、株高、叶面积指数和地上总干重)与各自对应的前期积温(移栽期后≥10℃积温)相关性分析(表3)表明,单位面积分蘖数、株高、叶面积指数和地上总干重与积温均呈正相关,除Ⅰ、Ⅲ播期的叶面积指数与积温的相关性未达显著水平外,其他生长性状与积温的相关性均达极显著水平。表明,水稻生长期间,较好的热量条件有利于水稻生长,从而促进水稻干物质的形成,提高水稻产量。

表3 不同播期水稻生长性状与积温的相关系数Table 3 Correlation coefficients between growth traits and accumulated temperature of rice with different sowing dates

注:“*”表示相关性达极显著水平(P<0.01)。

Note:* indicates significance of difference atP<0.01 level.

2.2.2 分蘖数 由图1看出,水稻单位面积分蘖数随积温的增加而增加,当积温达到一定的数值时达分蘖最高峰,4个播期在积温1 300~1 400℃时分蘖均达最大值。播期Ⅱ在各个积温阶段其单位面积分蘖数都表现为最多,最大值达378茎/m2,而播期Ⅳ的单位面积分蘖数最少,峰值仅262茎/m2。Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ播期的最高分蘖数分别比Ⅱ播期低7.0%、20.1%和30.7%。

2.2.3 株高 4个播期水稻的株高在积温2 500℃左右达最高值(图1),且最高值基本接近,在101.3~105.4 cm。在各个积温阶段,Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ播期水稻株高的走势非常一致,而在到达峰值前Ⅰ播期水稻的株高总体表现偏低,峰值也略矮于其他播期,这是由于播期过早(较常规提前10 d)其气温较低,导致水稻的株高降低。

2.2.4 叶面积指数 叶面积指数随积温的增加而增加,当积温增加到一定量时,叶面积指数达峰值,随后下降。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ及Ⅳ播期分别在积温达1 500~1 700℃、2 300~2 500℃、1 400~1 600℃和2 200~2 400℃时叶面积指数最大(图1),其中Ⅳ播期最大叶面积指数最大,Ⅰ播期最小。Ⅰ播期最大叶面积指数较Ⅱ播期低31.4%,而Ⅲ、Ⅳ播期最大叶面积指数较Ⅱ播期分别增加2.6%和9.1%。

2.2.5 干物质积累量 4个播期中水稻干物质积累量(地上总干重)随积温的增加呈逐渐增加趋势(图1)。Ⅲ播期地上总干重最高,Ⅰ播期最低。Ⅰ播期最大地上总干重较Ⅱ播期减少3.7%,而Ⅲ、Ⅳ播期则较Ⅱ播期分别增加34.3%和19.9%。表明播期适当延后(比常规播期延后10~20 d)有利于水稻地上总干重增加,而播期提前则略有减少。

2.3 不同播期对水稻产量及构成因素的影响

从表4看出,随着播期延后,水稻穗粒数、穗实粒数减少,千粒重、茎秆重、理论产量下降。千粒重Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ播期较Ⅰ播期分别降低1.3%、3.9%和3.3%,茎秆重Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ播期较Ⅰ播期分别降低12.1%、26.8%和29.5%,理论产量Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ播期较Ⅰ播期分别减少12.4%、29.4%和34.2%,总体表现Ⅰ播期产量最高,Ⅱ播期略偏低,而Ⅲ、Ⅳ播期的产量较Ⅰ播期明显偏低,说明Ⅰ、Ⅱ播期的热量条件更利于水稻产量的形成,Ⅲ、Ⅳ播期由于积温较少,不利于产量的形成,特别是Ⅳ播期在抽穗-开花期到灌浆-成熟期的温度适宜度低,导致Ⅳ播期的产量最低。穗粒数和穗实粒数Ⅱ播期比Ⅰ播期略有减少,而Ⅲ、Ⅳ播期减少明显,穗粒数和穗实粒数减少是导致播期延后水稻减产的主要因素。

图1 水稻生长性状随积温的动态变化曲线Fig.1 Dynamic change curves of rice growth characters with accumulated temperature

表4 不同播期的水稻产量及其构成因素Table 4 Yield and components of rice with different sowing dates

3 结论与讨论

对中早熟籼型杂交水稻品种香早优2017在黔中地区不同播期的生长性状及产量表现进行研究,结果表明,水稻因不同播期导致生长期间的热量条件不同,4个播期(播期Ⅰ,3月25日播种,比当地常规播期提前10 d;播期Ⅱ,当地常规播期,4月4日播种;播期Ⅲ,4月14日播种,比当地常规播期延后10 d;播期Ⅳ,4月24日播种,比当地常规播期延后20 d)表现出不同的生长发育特征。不同播期水稻各生长阶段的温度适宜度差异明显,除Ⅰ、Ⅳ播期在移栽期和Ⅳ播期在抽穗-开花期至灌浆-成熟期的温度适宜度较低外,其他生长阶段温度适宜度均较好,普遍在0.8以上。总体看,播期延后20 d的热量条件不利于水稻生长发育。

水稻的主要生长性状(单位面积分蘖数、株高、叶面积指数和地上总干重)与≥10℃积温呈正相关,多数生长性状指标与积温的相关性达极显著水平(P<0.01)。≥10℃积温为1 300~1 400℃时水稻单位面积分蘖数达峰值,积温达1 500℃后分蘖一般不再增加。播期比当地常规时间延后10 d和20 d分蘖峰值较正常播期分别减少20.1%和30.1%,说明播期延后不利于水稻分蘖的发生。不同播期水稻株高在积温2 500℃左右时达最高值,播期提前10 d株高略为降低,而播期延后不影响水稻株高的生长。叶面积指数是反映作物群体生长状况的一个重要指标,Ⅳ播期叶面积指数最大,Ⅰ播期最小。播期延后有利于水稻地上总干重的增加,其中播期延后10 d地上总干重最高。

由于不同播期其热量条件不同,导致不同播期之间水稻产量及其产量性状差异较大。随播期延后,水稻穗粒数、穗实粒数减少,千粒重、茎秆重和理论产量下降。Ⅰ、Ⅱ播期的热量条件更利于水稻产量的形成,Ⅲ、Ⅳ播期水稻生长期间积温少,不利于产量形成。说明水稻生长期间,较好的热量条件有利于植株生长,从而促进干物质的形成和产量的提高。

综合黔中地区水稻生长及产量构成因素与热量条件,得出黔中地区播期Ⅰ(3月25日播种,比当地常规播期提前10 d)和播期Ⅱ(当地常规播期,4月4日播种)较适宜水稻的生长发育和产量形成。因此,黔中地区种植中早熟杂交水稻品种,可选择在3月30日前后播种,此期间黔中地区日平均气温15℃左右,适宜水稻幼苗生长,按35 d左右秧龄移栽,此后水稻各生育阶段的温度均适宜其生长发育,容易获得高产。