浅谈历史高考概括能力的培养

2019-07-02王洪昊

王洪昊

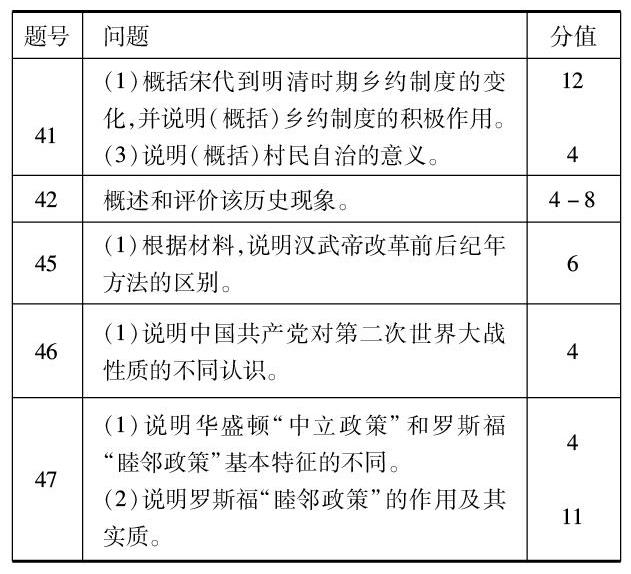

新课改以来,新高考越来越关注对学生学科核心素养(唯物史观、时空观念、史料史证、历史解释、家国情怀)的考查,而对史料的理解和概括能力是历史解释的一个重要方面,以2018年全国Ⅰ卷为例,对学生概括能力的考查占了二卷半数以上的分值。所以,帮助学生提高概括能力是提升历史成绩一项至为重要的内容。

题号问题分值

41(1)概括宋代到明清时期乡约制度的变化,并说明(概括)乡约制度的积极作用。(3)说明(概括)村民自治的意义。124

42概述和评价该历史现象。4-8

45(1)根据材料,说明汉武帝改革前后纪年方法的区别。6

46(1)说明中国共产党对第二次世界大战性质的不同认识。4

47(1)说明华盛顿“中立政策”和罗斯福“睦邻政策”基本特征的不同。(2)说明罗斯福“睦邻政策”的作用及其实质。411

什么是对材料的概括呢?

首先我们要明白的是:概括不是对材料的简单摘抄和具体罗列,更不是脱离材料的随意发挥,而是在现有材料的基础上切中本质的高度浓缩和精确提炼。 以2015年高考Ⅱ卷40题为例,学生直接回答“清明节、端午节、中秋节在1950年、1995年和2000年不放假,2008年开始分别放一天假”,这仅仅是对材料的表面陈述,而我们得出的正确的概括应该是“法定假日增多”。

怎样培养学生的材料概括能力呢?我认为可以从以下五个方面入手,逐步培养学生的概括归纳能力。

一、限时训练

学生答题的质量,在很大程度上取決于在单位时间里的阅读速度和提炼信息的速度。这好比百米赛跑,如果没有平时的强化训练,即使在起跑之后如何拼命也照样无济于事。

阅读量的训练一定在平时强化提高,出路无非有二:一是在课堂教学上,有意识地运用经典试题或指定课文进行训练;二是在课后的跟进训练。但是,一定都要定时训练,否则没有时间意识和效率意识,速度一定是练不出来的。

二、 品读材料、划分层次

品读材料过程中要注意关键词、标点符号的提示作用,注意材料的中心思想和段落大意的转折。以岳麓版必修一第13页“中国古代地方行政制度”为例:

“中国古代中央对地方进行分级管理。废除分封制之后,以中央对地方统属关系构成的行政组织形式,一般称为郡县制。在不同历史时期,地方行政机构的组成层次或为郡县制或为州县两级制、或为州郡县或路府(州)县、道府(州)县三级制,或为省路府(州)县、省道府(州)县四级制,构成了从上到下由中央层层控制的严密的地方统治机构。分割地方权力,使其各有所主,相互制约,是朝廷在地方设官的指导思想。通常规定地方行政、军政、财政、监察诸权分立,长官各设正副,彼此制约。除主要长官负责制以外,其下还按中央政府组织部门的分工,设有相应的官署机构,在主要长官的指挥下,分工办理各项事务。对主要长官规定任期年限并须籍贯回避。”

全文共七句话,如果细细划分的话我们可以分为四层意思:①-③句是第一层意思,讲的是对地方的分级管理,②③是对第①句分层管理的具体阐释。④⑤是第二层意思,讲的是分割地方权力,使其相互牵制,彼此制约。⑥句讲的是垂直管理、对口分工。第⑦句是讲的官员避籍。

整篇材料内容比较简单,这也符合近两年高考命题的趋势。同学在通读全文的基础上注意句与句之间的转折或衔接,合理划分层次。

三、 由表及里,发掘材料深层信息

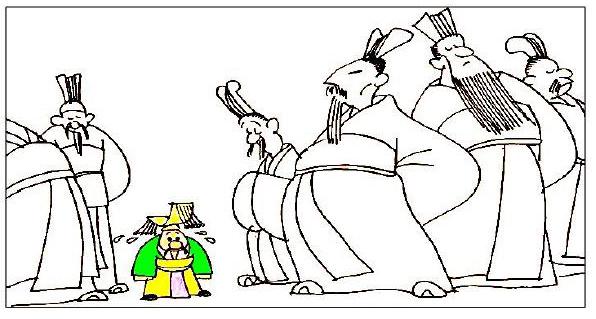

如上图,反映了春秋战国时期怎样的时代特征呢?

从图片看出,诸侯实力强大,周王实力弱小。 但这仅仅是对图片的表象陈述,我们需要挖掘出内在的深层信息:周王失去天下共主的地位,宗法分封制遭到破坏,诸侯争霸。

再如2014年全国Ⅰ卷第40题:

“宋应星(1587~约1666年)青年时曾考取举人,后来连续六次赴京参加进士考试,均名落孙山。45岁以后,面对明末流民遍地的现实,宋应星不再追求科举功名,转而探求“致富”之术。他全面搜集整理传统农业、手工业技术,撰成《天工开物》一书,书名取“天工人其代之”“开物成务”之义。正如宋应星在该书的序言中所说,“是书与科举功名毫无关系”,当时士大夫对这部书不屑一顾。后来乾隆时编《四库全书》,不予收录,民间因此更不敢印行。这部书在19世纪传入欧洲后,被誉为“17世纪中国科技的百科全书”,是我们今天探讨古代科技成就的重要文献。”

这篇材料难度有点大,但是我们依然可以挖掘出宋应星的科技成果不受重视的原因。

“宋应星连续六次赴京参加进士考试,均名落孙山”说明当时读书人热衷于科举功名,反映了八股取士制度下的文化环境制约了科技发展。

“他全面搜集整理传统农业、手工业技术”说明明代科技具有总结性的特点,反映出明代科技仍处于传统科技的阶段,生产方式没有出现质的变化。

对材料深层信息的把握能让我们曲径通幽,直击命题的得分点。

四、 善于运用高考题,反复研究高考题

高考命题组专家刘芃在其著作《刘芃考试文集》里提到:“与其大量做题,不如抽出时间认真研究往年的试题。社会上流传的复习题往往粗制滥造,不得要领,不分良莠地抓着就做,最容易产生误导。 往年的试题是精雕细磨的产物,它反映了对考试内容的深思熟虑、对设问和答案的准确拿捏、对学生水平的客观判断。研究这些试题,就如同和试题的制作者对话。”所以对高考题的反复研究、专项训练可以帮助学生把握高考命题的方向,也能从细微处发现答案的线索。

五、 就地取材,课本问题化

在教学过程中,一定要加强学生对课本基础知识的理解和把握,并且能够利用课本材料设置有效问题,引导学生在学习过程中去发现问题和解决问题。

总之,提高概括能力是一个长期任务,不可能一蹴而就,需要我们老师用心去发新问题,细心去研究问题,耐心去解决问题,尽心去帮助学生。

(作者单位:山东省日照实验高级中学)