源—汇系统分析方法在大型储集体研究中的应用

——以西湖凹陷中央反转带花港组为例

2019-06-27刘金水陆永潮秦兰芝

刘金水,陆永潮,秦兰芝

(1.中海石油(中国)有限公司 上海分公司,上海 200030;2.中国地质大学(武汉) 资源学院,武汉 430074)

花港组是西湖凹陷中央反转构造带最为重要的含油气层系,在前期勘探中受限于物源体系与沉积砂体研究程度不够深入,长期认为反转带南部是有利砂体的发育区域,因此勘探亦主要集中在南部地区。随着近年来勘探的持续深入,在中央反转带中北部花港组钻探到了多套超百米的厚层砂体,但目前这些大型砂体的来源及展布成因不明。前人针对西湖凹陷的物源系统和沉积体系等开展过一些相关的研究[1-4],但始终未能有效地指出大型砂体的形成及控制因素。自从近年来Margins Program会议提出源—汇系统研究计划以来,源—汇系统分析方法突破了过于强调对盆地现今构造格局和沉积物研究的局限,在研究中更多地针对沉积从母源区剥蚀,进而通过河流等作用搬运并在盆地沉积聚集的3个相互紧密联系的动态过程[5],是近年来国内外进行盆地沉积演化研究的重要手段。因此以多种技术手段配合源—汇体系进行深入研究,是明确大型储集体形成与发育特征的有效方法。

本文借助锆石阴极发光及精确定年、重矿物及古水流等方法,针对西湖凹陷中央反转带花港组的物源体系展开研究,在此基础上针对物源通道以及沉积物汇聚区进行系统分析,确立了中央反转带花港组砂体“源—渠—汇”的砂体沉积模式,明确了花港组大型储集体的形成机制。

1 地质概况

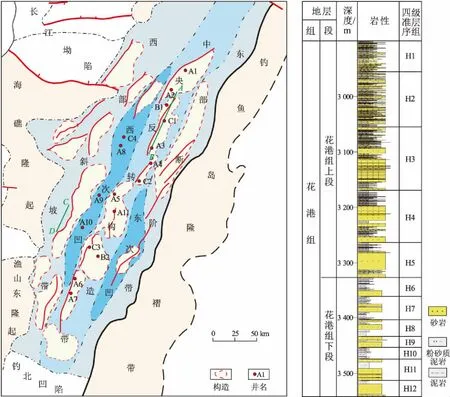

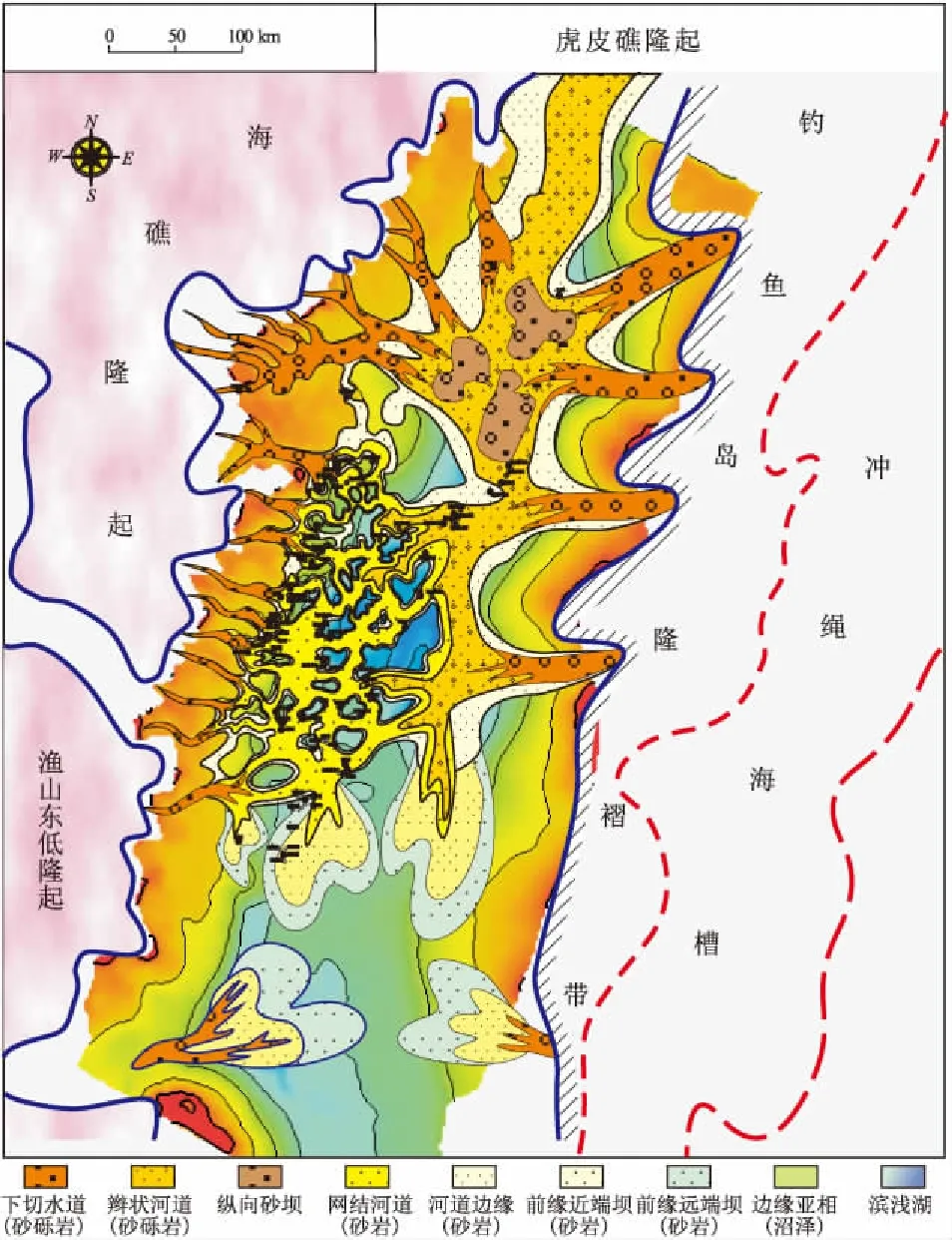

西湖凹陷是我国东海盆地中的次级凹陷,西接海礁隆起,东邻钓鱼岛隆褶带,是目前中国东部海域中规模最大的新生代含油气凹陷[6-10]。西湖凹陷可以划分为5个构造单元(自西向东):西部斜坡带、西次凹、中央反转构造带、东次凹和东部断阶带(图1)。

由目前所钻井揭露的地层来看,西湖凹陷自下向上发育始新统平湖组,渐新统花港组,中新统龙井组、玉泉组及柳浪组,上新统三潭组及更新统东海群[11-12]。研究目的层花港组分为12段,识别出1个二级层序、2个三级层序(花下段与花上段),其中花下段包括低位体系域(H12—H9)和湖扩—高位体系域(H8—H6);花上段包括低位体系域(H5—H3)和湖扩体系域(H2—H1),其中H5—H3段是目前大型储集体主要发育段(图1)。

2 古物源分析

运用碎屑锆石U-Pb定年、重矿物组合及古水流等技术方法,结合东海盆地新生代基底的研究,对西湖凹陷中央反转带花港组的物源体系做出判断。

2.1 锆石定年对物源区的定位

锆石不但分布广泛而且稳定性极强,能保存大量的源区信息[6-7]。本次研究选取中央反转带花港组代表性样品,经过预处理后进行锆石U-Pb年龄测定。分析测试在中国地质大学地质过程与矿产资源国家重点实验室进行,每个样品点打点数大于80个,协和度大于90%。

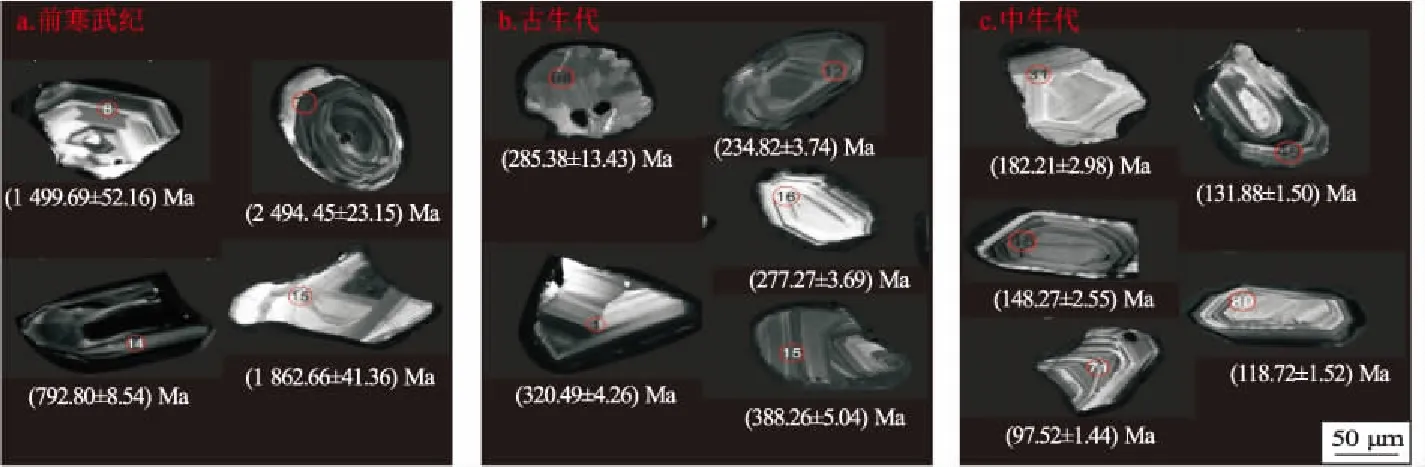

通过对锆石阴极发光图像中的内部环带以及变质增生等方面信息的分析[13-15],发现花港组含有前寒武纪、古生代与中生代3个时代的信息(图2)。前寒武纪锆石阴极发光较暗且相对均一,岩浆环带特征不明显,U、Th元素和REE含量较高,反映了变质母岩的特点(图2a)。古生代锆石发光暗,见生长环带和变质增生边,锆石边界较为光滑,表明近距离搬运为主(图2b)。中生代锆石颗粒多数呈现岩浆成因特征的震荡环带,边界较为平直,部分颗粒具有一定的磨圆特征,表明锆石以短、长距离混合搬运为特征(图2c)。

图1 东海盆地西湖凹陷区域构造格局、采样钻井位置与地层柱状图

图2 东海盆地西湖凹陷花港组砂岩碎屑锆石CL图像

通过对不同构造单元花港组锆石年龄特征的研究表明,在中央反转带由北至南前寒武纪锆石颗粒减少,中生代与古生代锆石含量增加。以中央反转带北部B1井与南部B2井为例(图3),B1井年龄以前寒武纪锆石为主,具有2个年龄峰值(2 449 Ma和1 862 Ma),2个样品中前寒武纪年龄所占比例分别为61%和59%;古生代锆石峰值集中在422.8 Ma左右,2个样品中古生代年龄所占比例分别为22%和21%;中生代锆石峰值在178.4 Ma,2个样品中中生代年龄所占比例分别为17%和20%,表明该井的母岩以前寒武纪年龄为主,夹杂着中生代与古生代年龄(图3上)。南部B2井从年龄组成来看以前寒武纪锆石为主,但中生代及古生代含量明显增加,2个样品中前寒武纪年龄峰值分别为2 409 Ma和1 836 Ma,占比均为46%;中生代和古生代锆石比例稍有不同,古生代年龄峰值分别为285 Ma和245 Ma,所占比例分别为25%和27%;中生代年龄峰值分别为133 Ma和128 Ma,所占比例分别为28%和29%(图3下)。通过比较,B2井前寒武纪锆石年龄所占比例明显低于B1井,而古生代—中生代锆石年龄所占比例明显升高。

通过对中央反转构造带内8口井12个样品对比表明,中央反转带内前寒武纪锆石均占有较大的比例,说明中央反转带主要物源年龄为前寒武纪;古生代和中生代物源主要起到补充作用,不能构成稳定的主物源。

2.2 重矿物分析

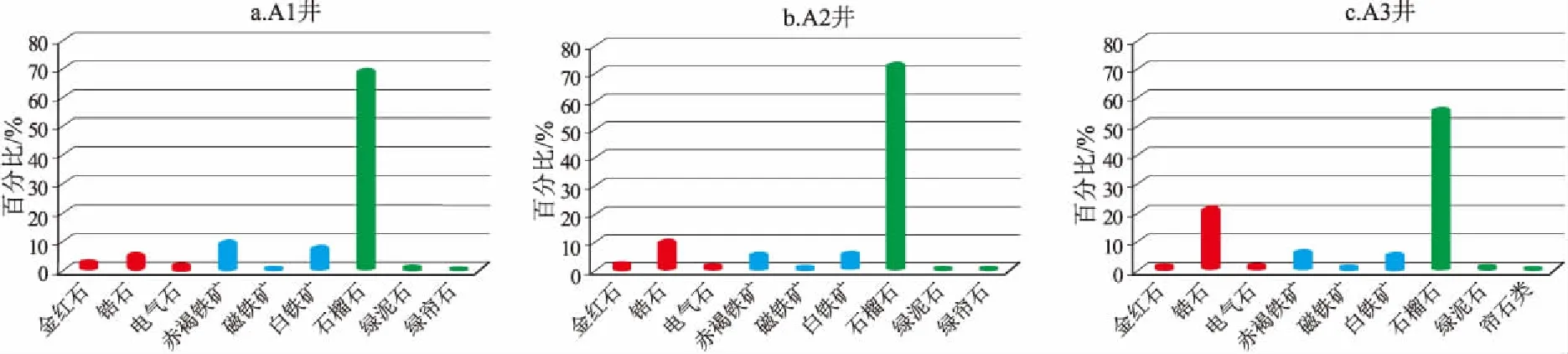

重矿物是指岩石样品中比重大于2.86 g/cm3的陆源碎屑矿物,具有稳定性强、耐磨蚀、能保存较多母岩组合特征的特点[16-17]。重矿物中金红石—锆石—电气石组合显示酸性岩浆来源,赤褐铁矿—磁铁矿—白钛矿组合显示中基性岩浆母源信息,石榴石—绿泥石—绿帘石显示变质岩母源信息[18-19]。在对物源区进行定位的基础上,针对岩石矿物中重矿物及其组合特征等进行研究,以明确中央反转带花港组砂体的母源性质。

图3 东海盆地西湖凹陷花港组砂岩碎屑锆石U-Pb年龄谱峰图及谐和图

重矿物组合特征表明,研究区多具有变质母源特征,特别是其石榴石含量往往可以达到重矿物总含量70%以上。中央反转带的重矿物在不同地区特征有所不同,如中央反转带主力砂体H3段重矿物组合特征,从北部A1井到A2井、再到南部A3井均具有以高石榴石含量为特征的变质母源重矿物组合(图4)。且从北至南代表稳定重矿物的锆石含量具有增加的特征,表明具有北部方向物源。另外由中央反转带两侧砂体的统计中可知,虽然其均具有较高的石榴石含量,但锆石、电气石含量均表现为低含量特征,推测受到东西两侧物源的影响(图4c)。

中央反转带花港组储层镜下鉴定也表明,以变质岩重矿物组合为主的储层,镜下常见石英颗粒较为纯净且杂质含量低、磨圆度好(图5a),单晶及多晶石英发育且波状消光特征明显,另外常见变质岩屑的拉长构造(图5b);而少量来自岩浆母源的石英颗粒常典型的呈港湾状,分选磨圆差且风化严重、包裹体数量众多(图c)。岩浆母源重矿物组合常可见少量疑似凝灰质物质,具有部分光性,局部可见玻璃质溶蚀及水云母化,但由于凝灰质后期极易溶蚀而导致特征不明显(图5d)。多口井镜下特征表明,中央反转带中北部花港组大型储集体以变质母源为主要特征,存在少量岩浆母源的信息,特别是其两侧的砂体具有更多的岩浆母源特征。

2.3 物源区分析

长期以来地质工作者对西湖凹陷周缘基底性质存在不同的观点,但近年来随着重磁震调查与钻探工作的深入,东海盆地新生代的基底已经有了一定的结论。从西湖凹陷周边来看,海礁隆起的钻孔资料揭示,在新生代沉积之下钻遇一套同位素年龄为(69.9±0.8) Ma的英安质角砾岩、凝灰质角砾岩和蚀变凝灰岩地层,同样在其东部的平湖斜坡带多口井均钻到了此套白垩纪末期的地层,因此推断基底主要由中生代火山岩与侵入岩联合组成;盆地北部的虎皮礁隆起及西湖凹陷北端隆起部位几口井均钻遇片麻岩或片岩,根据前人资料推断均为前寒武纪变质岩[20]。同时依据日本长崎、中北琉球的本部带及中国台湾的大南傲地层年龄,可以推断出钓鱼岛隆起带属于晚古生代—中生代地层[20]。

图5 西湖凹陷花港组重矿物组合特征及部分样品镜下特征

由前文可知,中央反转带花港组碎屑锆石存在前寒武纪、中生代及古生代的年龄特征。其中前寒武纪锆石占50%以上,且南北向锆石年龄的变化表明,北部的虎皮礁隆起为中央反转带花港组的主要砂体供给来源,而中央反转带东西两侧新生界之下的古生代—中生代地层为次物源。此外,中央反转带北部重矿物由北至南逐渐降低的变质岩组合特征亦表明,虎皮礁隆起为西湖凹陷中央反转带花港组发育时期稳定的物源供给方向。

图4 东海盆地西湖凹陷中央反转带花港组重矿物组合特征

3 通道体系分析

通道体系是沟通物源区与沉积区的桥梁,是评价沉积物供给进入盆地充填的关键要素。本文首先通过砂体沉积的地球物理特征明确宏观上砂体运移的特征,再通过重矿物成熟度及古水流特征对沉积砂体的微观特征进行分析,以明确西湖凹陷中央反转带花港组发育时期的物源通道体系。

新媒体的技术重组了新的社会网络并结成社会支持体系,使个体内在的伦理普遍性即德性的建构方式发生了重大改变,使人们跨越时空的异时异地聚合成为可能,身体与语言的分离使建构主体不断变换自己的身份或伦理角色成为可能[12],实现了伦理变革。

3.1 通道体系的地球物理响应特征

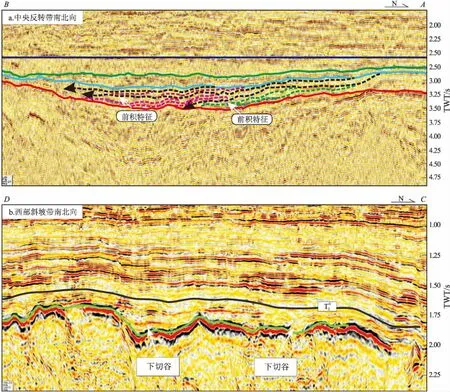

由前文可知中央反转带花港组砂体具有北、东、西3个不同方向的砂体母源区,本次针对通道体系的地球物理精细解释,对应识别出南北轴向河谷通道、西部下切谷通道以及东部转换断层通道3种不同类型的物源通道。

南北轴向河谷通道,形态上呈宽缓的碟形,下窄上宽,宽缓处可达几十公里。由于河谷宽缓,因此砂体易于在侧向上进行频繁摆动,在地震剖面上能够清晰地观察到砂体侧向迁移的特征。利用地震前积反射特征是识别砂体沉积特征的有效手段[21-22],从研究区河谷通道轴向上的砂体充填来看,前积体具有连续性好的强振幅特征。中央反转带花港组下段可识别出4期砂体向南前积的特征,上段可识别6期前积砂体特征(图6a)。

西部下切谷通道是河流体系响应于沉积基准面下降而向盆地方向延伸所形成的深切水道。西部斜坡高带共识别出2类下切谷:一类为树枝状下切谷,主要分布在西斜坡北部;另一类为单枝状下切谷,主要分布在西斜坡中南部,其具有不同的特征和规律。树枝状下切谷分布面积广,延伸距离长,在平面上呈树枝状,一般都有一个主谷,同时有几个侧谷汇入。在地震剖面上,可以看到该类下切谷多呈“V”型,谷内砂体双向上超充填。单枝状下切谷分布面积小,延伸距离短且平面上呈现单枝状,其规模明显小于树枝状下切谷(图6b)。

东部转换断层通道。通过对钓鱼岛隆褶带的重磁震的正演,分析了密度、磁化率的变化与原型盆地边界的关系,进而结合地震特征进行分析。钓鱼岛隆褶带北西向基底断裂在钓鱼岛隆褶带及周边广泛发育,为北东向基底断裂的调节断层。通过对西湖凹陷东部边界的识别,发现其形态展布受控于转换断层,由北至南存在4个明显的断层转换带。地震剖面上可识别出转换带具有明显的砂体自东向西的前积特征,表明有来自钓鱼岛隆褶带的砂体顺转换调节带进入。

图6 东海盆地西湖凹陷中央反转带南北向及西部斜坡带南北向砂体通道特征剖面位置见图1。

3.2 通道体系的砂体响应特征

3.2.1 重矿物成熟度特征

根据重矿物抗风化作用的程度与稳定性,可以将重矿物中稳定重矿物与不稳定重矿物的比值作为砂体运移证据,其中重矿物稳定指数(ZTR)是指锆石、电气石和金红石组成的3种稳定重矿物组分占所有重矿物的百分含量,该指数越大则说明沉积物搬运距离越远[23]。本文根据西湖凹陷23口井ZTR指数的平面分布特征,分析确定不同砂体重矿物成熟度变化特征。

据西湖凹陷H5-H3大型储集体发育段重矿物ZTR指数变化可知,从北到南ZTR指数具有逐渐变大的特征,如从北部的A1井(5.14%)到中部的A2井(8.71%)、A3井(10.12%)、A4井(10.57%)、A5井(11.10%),再到南部A6井(13.24%)及A7井(14.38%),ZTR指数稳定升高,表明存在稳定的北部物源。同时凹陷东西两侧ZTR指数明显相对低值,西部的如A8井(8.06%)、A9井(9.36%)、A10井(4.97%)及东部的A11井(5.14%),均呈现ZTR指数较低的特征,表明其受到海礁隆起与钓鱼岛隆褶带物源的影响。

3.2.2 古水流分析

水体流动与砂体沉积过程中会产生不同的沉积构造,因此根据成像测井恢复沉积构造的方位是识别古水流的可靠方法[24-25]。本次选取中央反转带花港组具有FMI数据、层理发育且具有稳定倾角和方位角的沉积构造,利用蓝模式矢量点进行方位统计,绘制出矢量方位频率图来识别古水流方向,进而总结中央反转带花港组的古水流发育模式。

古水流研究表明,中央反转带花港组沉积时期砂体整体为向南沉积。以由北至南的C1井、C2井及C3井为例,其均具有向南的发育特征;由西次凹C4井古水流方向以及矢量图可见,其局部虽具有一定的变化,但是整体仍然以东向水流为主,表明中央反转带两侧水流对中央带砂体发育具有明显的补充(图7)。中央反转带北部虎皮礁隆起的母源砂体通过轴向大型河谷由北运移到中央反转带南部,西部海礁隆起砂体通过不同类型下切谷通道、东部钓鱼岛隆褶带通过断层转换带通道对轴向砂体进行补充。

4 源—汇系统对大型储集体的控制

在进行地层恢复、剥蚀量计算与恢复、沉积物压实校正等研究工作的基础上,针对古水深等沉积环境的研究,最终对西湖凹陷花港组沉积时期的古地貌进行恢复。西湖凹陷花港组沉积期东西向划分出西坡断阶带、中央深坳带、东坡断阶带3个古地理单元。根据中央深坳带自北向南形貌变化,进一步划分出北次坳、中次坳和南次坳。整体而言,花港组古地理单元具有“东西分带、南北分块”的宏观特征。

通过上述研究建立了中央反转带花港组的源—汇系统及大型储集体的发育模式。首先存在3大物源区:虎皮礁隆起、海礁隆起和钓鱼岛隆褶带;其次各物源区作用不同:虎皮礁物源为主物源,输砂量大,海礁隆起与钓鱼岛隆褶带为点物源,贡献次之。物源的聚砂过程不同,虎皮礁物源以长距离搬运为主,聚砂过程为河道砂体发育,砂体宽而厚;海礁隆起物源表现为多个入口,聚砂过程为近源的河道及三角洲砂体;钓鱼岛隆褶带物源输入表现为4个断层转换带的砂体输入,从而使得轴向物源砂体得到强化(图8)。

图7 东海盆地西湖凹陷花港组古水流方向与古水流流向矢量图

图8 东海盆地西湖凹陷花港组古地貌与砂体发育模式

结合前人层序地层学研究结果表明,花下段沉积期是菲律宾板块与太平洋板块及亚—欧板块相互碰撞的初始阶段,早期盆内可容纳空间小,轴向的河谷地貌长而狭窄,发源于虎皮礁隆起的河流经过了长距离的发育过程,同时得到了来自两侧物源区分支河道的砂体供给,沉积体系表现为河流发育在狭窄的限制性河谷中;花下段湖扩与高位时期湖盆面积扩大,河道规模明显萎缩且延伸距离变短。花上段沉积时期湖泊面积明显萎缩,湖盆内可容纳空间迅速增大,沉积沉降中心迅速的北移,砂体发育程度大,形成中央反转带中北部的大型储集体。

5 结论

(1)西湖凹陷中央反转带花港组碎屑锆石存在前寒武纪、中生代及古生代的年龄特征,其中以前寒武纪锆石为主体。

(2)北部虎皮礁隆起为中央反转带花港组稳定的物源供给方向,西部海礁隆起与东部钓鱼岛隆褶带为次物源。虎皮礁隆起的母源砂体通过南北轴向大型河谷通道由北向南运移,西部海礁隆起通过不同类型下切谷、东部钓鱼岛隆褶带通过4个转换带通道对中央反转带来自北部的轴向砂体进行补充。

(3)中央反转带花港组沉积时期,自北向南划分为北次坳、中次坳和南次坳3个主要砂体汇聚区。花港组沉积时期沉积体系表现为河流发育在狭窄的限制性河谷中。花上段沉积时期低位砂体细分出H5、H4、H3三套厚砂层,形成中央反转带中北部的大型储集体。