民主改革以来西藏农业技术进步的实证研究

2019-06-22王胡林

王胡林

(1.西南民族大学西南民族研究院,四川成都610041;2.中共成都市委党校,四川成都610110)

一、引言

民主改革是西藏历史上划时代的伟大变革,推翻了西藏延续数个世纪的封建农奴制度,废除了封建农奴主的土地所有制,实行土地改革,极大地提高了西藏农牧民生产生活的积极性、主动性,推动了西藏农牧业长足发展。

1959—2017年,西藏粮食总产量由18.3万吨增长到103.2万吨,单位面积粮食产量由1370公斤/公顷提高到5711公斤/公顷[注]数据来源:历年《西藏自治区统计年鉴》和《西藏自治区国民经济和社会发展统计公报》,后续如无特殊标注,数据来源均相同。,总产量、单位面积产量分别增长了5.6倍、4.2倍。1978—2017年,西藏肉类总产量由4.7万吨增长到30.9万吨,增长了6.6倍,年均增长率4.94%,其中,牛肉增长速度最快,年均增长率高达6.28%,猪肉产量、羊肉产量年均增长率为5.6%、2.7%。同时,农牧业产值也稳步提升,西藏农牧林渔业总产值从1959年的1.44亿元增长到2017年的178.2亿元,增长了124倍,年均增长率高达8.7%,其中,农业、牧业产值分别为78.4亿元、92.2亿元,年均增长率分别为9.2%、8.2%。

民主改革期间,国家通过赎买、没收等方式将土地分配给农奴和奴隶,共没收和赎买农奴主土地280多万亩,分给20万户、80万农奴和奴隶,农奴和奴隶人均分得土地3.5亩多[1],西藏百万农奴和奴隶第一次成为土地和其他生产资料的主人。农奴和奴隶除了分得土地外,国家还提供农具、牲畜等生产资料,使西藏人民焕发出了空前的生产热情。据统计,1960年,西藏全区的粮食总产量比1959年增长12.6%,比土改前的1958年增长17.5%。牲畜存栏头数比1959年增长10%[2]。到1978年,西藏全区的粮食总产量是1959年的2.8倍,单位面积产量也比1959年增长82.3%,农牧业生产力大幅提高。

1978年,改革开放的春风吹遍了祖国大地,西藏农牧业也开始发生巨大的变化。1980年中央召开第一次西藏工作座谈会,西藏成为全国第一个免征农业税的地区。之后,又出台以“两个长期不变”[注]两个长期不变:即西藏在坚持土地、森林、草场公有制的前提下,在牧区实行“牲畜归户,私有私养,自主经营长期不变”,农区实行“土地归户使用,自主经营,长期不变”。为主的农牧区各项基本政策,允许土地进行出租、转让、入股等自由流转。除了政策外,中央在资金、技术、人力、物力以及干部配备等诸多方面都给予西藏农牧业大力支持,农牧业在民主改革后得到持续发展。到2000年,西藏的粮食总产量是1978年的1.9倍,肉类产品产量是1978年的3.2倍,单位面积粮食产量再度增长90.7%,农牧业生产效率得到极大提高。

进入新世纪后,国家和西藏自治区党委政府进一步加大了“三农”投入力度,实施了以农牧业科技推广体系建设、农业良种体系以及种子工程、沃土工程、畜禽良种工程等科技支撑体系为主的重大农牧业建设项目,极大改善了农牧民生产生活条件,在农牧业增产增效中发挥了重要作用,增强了农牧业可持续发展能力。2000—2017年这一时期,西藏的农牧业开始显现出由数量增长向高质量增长的趋势。农业方面,在耕地面积保持不变的情况下,粮食总产量提高了7.3%,单位面积产量提高了16.6%。牧业方面,肉类产品、奶类产品总产量均较2000年翻了一番。

纵观民主改革60年来西藏农牧业的发展成就,一方面农牧业技术的进步带来了种养殖规模的扩大、效率的提高,另一方面生产关系的变化带来了农牧业生产力的深层次变革。民主改革前,封建农奴制度剥夺了农奴的生产资料,限制了农奴的生产积极性,加强耕作管理、改进生产工具、改良耕作技术更是不可能。封建农奴制严重束缚和阻碍了生产力的发展,农牧业生产发展缓慢。民主改革彻底废除了农奴、奴隶对农奴主的人身依附关系,废除了沉重的赋税和剥削,改变了西藏封建农奴制的生产关系,农奴成为土地、牲畜等生产资料的主人,这也为农牧民加强农牧业管理,逐渐利用农机、施肥、水利等农牧业技术提高农牧业生产效率提供了基础。

二、文献梳理

农业技术进步是提升农业生产产量、效率和市场竞争力的关键,目前,学界关于农业技术进步路径的研究成果颇为丰富。将农业技术进步作为农业全要素生产率(FTP)的来源之一进行研究是主要方向,例如李静和孟令杰[3]、刘战伟[4]、韩海彬[5]、王雯[6]、赵蕾和王怀明[7]、李谷成和冯中朝[8]等,他们认为技术进步是农业全要素生产率(FTP)增长的主要动力,进而推动农业经济增长。还有许多学者倾向从“投入—产出”的视角研究农业技术进步对农业增长的影响,例如肖会敏和朱向琳[9]、李强和刘冬梅[10]、王超[11]、匡远凤[12]等,研究结果普遍表明,农业科技投入在推动农业技术进步、促进农业产业发展方面具有重要作用。随着统计数据的细化丰富和研究方法的创新,越来越多的学者将视野重新转回到农业技术进步本身的研究上来,例如李婕[13]将农业科技进步水平分解为前沿技术进步和技术效率,刘宇燕等[14]通过测算农业技术进步贡献率研究其对农业增长的贡献。

单独针对西藏农牧业技术发展的研究多集中在西藏和西部地区的学者。例如,杨明洪[15]通过计量分析得出,技术投入在西藏的农业生产中起着重要的作用。张剑雄[16]基于道格拉斯生产函数,从生态农业视角研究发现,农用机械等现代农业技术有效地提高了西藏农业生产水平。孙新章[17]认为西藏在农牧科学研究、示范推广方面不断发展,其中在高原特色应用研究方面部分达到国际先进水平。李志鸿等[18]指出,振兴西藏农业主要依靠提高科技贡献率。王保海等[19]通过分析国际和国内20世纪农业科技发展取得的成就,提出农业科技进步是西藏农业可持续发展的基础。

梳理针对西藏农牧业技术进步的研究成果,发现存在以下不足:一是由于西藏特殊的经济和资源禀赋条件,对西藏自治区的农业技术进步路径研究成果相对偏少;二是西藏的农业产业结构是农牧并举,与其他地区单纯的以耕作农业为主体的农业发展方式不同,前人研究在计量分析选取指标时较少考虑到畜牧业发展相关指标;三是缺乏跨时段的研究,尤其是西藏民主改革和改革开放后几十年有关西藏农牧业技术发展的研究不足,不利于形成西藏农牧业技术进步的整体视野。

三、西藏农牧业技术进步情况

参考前述学者的研究成果,结合乔瓦尼·费德里科[20]在《养活世界:农业经济史1800—2000》一书中“农业技术进步四种主要类型对农业绩效影响”的观点,结合西藏实际,本文拟从机械动力、劳动力效率、耕作技术、生物创新四个方面分析西藏农牧业技术进步的路径。

(一)技术进步的主要表现

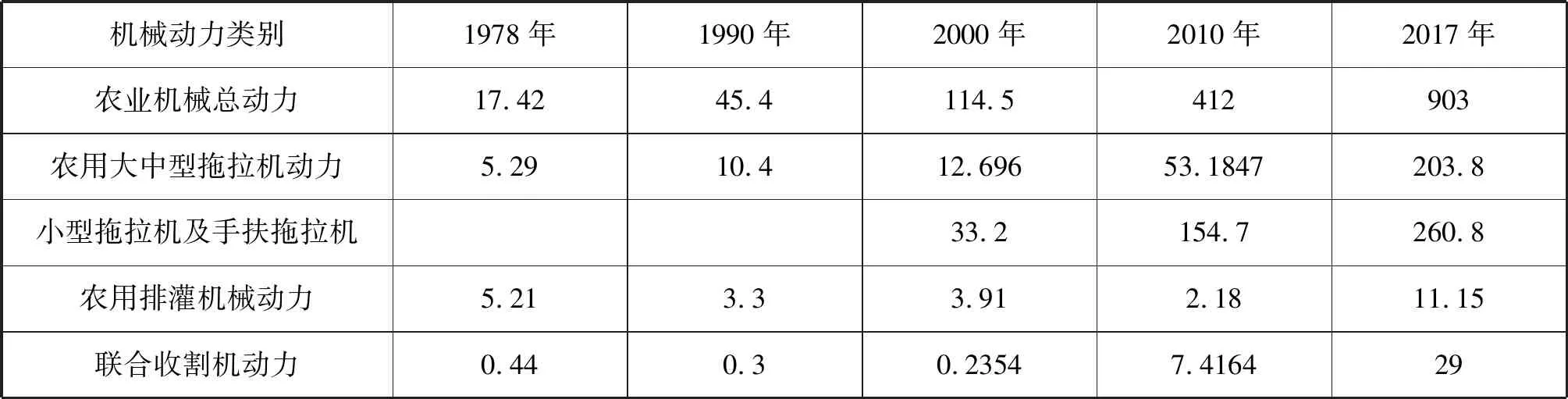

在机械动力上,一是农业机械运用推广取得重大突破。西藏2017年农业机械总动力是1978年的51.8倍,达到903万千瓦,年均增速达10.7%;尤其是在2013年以后,年均增速达到14.9%。2017年,西藏的农田机械化综合作业率达到62.1%[21],表明西藏农业的机械化程度开始大幅增加。二是大型农机装备占比开始增加。由于地理条件限制,西藏的传统农业区零散地分布在河谷地带,小型农机是农业机械化的主要方式。近年来,西藏开始发展适度规模经营以及其他种养殖技术,大型农机的使用开始增多,农用大中型拖拉机动力占农业机械总动力的比例由2000年的11.0%提高到2017年的22.6%,表明西藏农牧业的规模化、现代化开始显现(见表1)。

表1:主要年份西藏农牧业机械动力使用量单位:万千瓦

在劳动力效率上,集中体现在农牧业的人力资本投入。一方面要看农业人口数量,这是从事农牧业生产的直接人口和服务于农牧业发展的间接人口的数量之和,1959年,西藏的农业人口为113.22万人,到2017年,这一数字上升到232.83万人,虽然农业人口增加了一倍,但是农业人口在总人口的比例却达到民主改革60年以来的最低水平。另一方面是农牧业从业人员数,这一数字在1978年为76.2万人,到2017年上升为96万人,增长了1.26倍,但同期农牧业总产值却增长了45.4倍,表明西藏在单位农牧业产值上的人口投入比民主改革和改革开放初期已大幅降低。

在耕作技术上,主要表现为水利灌溉和施肥技术的发展。从水利灌溉上看,由于中央和西藏自治区党委政府对重大水利项目和农田灌溉投资逐年加大,西藏农田灌溉条件取得明显改善,2015年,西藏农牧业有效灌溉面积达到345万亩,实现主粮县灌渠全覆盖[22]。从施肥技术上看,自1973年有统计记载以来到2016年,西藏农用化肥施用量总体保持增长趋势,达到5.9万吨。但随着近年来西藏大力推广测土配方施肥,探索使用有机肥和生物农药,融合推广科学、生态、经济施肥用药等绿色生产技术,西藏化肥使用已接近“零增长”,2016年农业化肥使用量比2015年还降低2.16%,表明西藏的农牧业耕作技术正由数量增长迈向高质量发展。

在生物创新上,育种技术的发展是西藏农牧产品产量增加的又一大特点。2017年,西藏农作物良种覆盖率达88%以上,建设农作物良种繁殖基地87万亩;推广“藏青2000”“喜马拉22”“冬青18”等农作物新品种739万亩。同时,大力推行牛羊畜种改良,全区牲畜出栏率达31.6%,比1978年增长了16%,2017年牲畜良种存栏457万头(只)[21],占年末牲畜存栏总数的26.3%。

(二)技术进步的路径

现代农业技术发展的主要特征表现为农业生产效率的不断提高。考察西藏农牧业技术进步进程,可以借助农业生产率的理论和方法。参照吴丽丽[23]、全炯振[24]等学者的研究成果,运用二维空间相图增长分析法,从土地生产率、劳动生产率这两个维度来进行综合考察(如图1)。土地生产率衡量的是单位土地面积的农业产值,劳动生产率衡量的是单位从业人员实现的农业价值。

图1:农业增长路径示意图

在图1农业增长路径示意图中,坐标中45度虚线表示单位土地——劳动比率线,其余直线表示农业土地——劳动产出情况,直线的斜率代表不同的农业增长路径。当直线斜率大于虚线斜率时(图1示路径①),表示以土地生产率为导向,即主要通过提高土地单产水平来实现农业增长,主要表现为通过耕作技术、生物技术创新来推动农业发展,例如用改善品种、改善土质、改善灌溉等方式来提高土地单产水平;当直线斜率小于虚线斜率时(图1示路径③),表示以劳动生产率为导向,即主要依靠提高劳动力效率来实现农业增长,主要表现为通过机械动力和劳动力效率来推动农业发展,例如通过现代化农业生产工具、增强农业从业人员农业管理技能等方式来提高劳动生产率;当直线斜率等于虚线斜率时(图1示路径②),代表土地生产率与劳动生产率同步增长的技术导向路径,即同时依靠提高土地生产率和劳动生产率的方式来实现农业增长。

计算1959—2016年西藏农牧业的土地生产率和劳动生产率,并形成西藏农牧业增长路径图(见图2)。由于1959—1978年农牧业从业人员部分年份统计数据缺失,考虑完整性,故使用比例值代替。

图2:1959—2016年西藏农牧业增长路径图

从图2可以看出,1959—2000年,西藏的土地生产率和劳动生产率比例线接近45度,呈现出同步缓慢上升趋势,表明这段时期西藏农牧业技术进步是各方面技术进步共同作用的结果。2001—2009年,西藏的劳动生产率增速整体大于土地生产率,个别年份土地生产率大于劳动生产率,表明这段时期西藏主要通过机械动力增长和劳动力效率提升来推动农牧业发展。2010—2016年,一方面从宏观来看西藏的劳动生产率与土地生产率保持同步增长,且增长的质量较高、速度较快;另一方面从微观来看劳动生产率与土地生产率互有主导,呈现出波动增长的趋势。

本文认为,西藏民主改革60年来,农牧业技术进步呈现先慢后快再趋平稳,土地生产率与劳动生产率同步增长的路径,这与西藏农牧业整体产值以及粮食总产量、畜牧业产量增长是保持一致的。

四、实证分析

(一)指标选取

鉴于1978年前西藏很多农牧业技术发展数据未纳入统计范畴,考虑数据的可得性,以及西藏农牧业技术进步演进路径的阶段特征,本文将实证研究的时间界定在1978—2016年。参考“投入—产出”分析视角,从机械动力、劳动力效率、耕作技术、生物技术四个方面选取了农业机械总动力(X1)、农牧业从业人员数量(X2)、农作物总播种面积(X3)、有效灌溉面积(X4)、农用化肥施用量(X5)、畜产品出栏数量(X6)6项农牧业发展相关技术指标进行实证研究,分析具体哪些技术因素对西藏农牧业发展(农牧业总产值Y)产生的影响较为显著,相关数据主要来自历年《西藏自治区统计年鉴》《西藏自治区国民经济和社会发展统计公报》,1978—1990年中间部分指标的个别数据缺失以均值方式补齐,以便完整考察影响西藏农牧业技术进步的主要因素。

(二)模型设定

由于影响西藏农牧业技术进步的因素较多,且不同的技术改进对农牧业生产效率和产值的作用是直接明显的,因此,本文拟采用多元线性回归方法,从技术投入的角度分析不同类型的技术因素对农牧业产出的影响程度。

首先,建立多元线性回归模型:

Y=b+a1X1+a2X2+a3X3+a4X4+a5X5+a6X6

然后,将1978—2016年X1至X6数据导入SPSS统计软件,由于本文主要考察影响西藏农牧业发展的主要相关技术因素(各项指标对Y的影响程度),因此选用逐步回归方法,将对农牧业总产值具有显著影响的指标按照大小顺序依次输入回归方程,并对回归方程中全部变量进行显著性检验,如指标显著则输入回归方程,不显著则排除,直到最后再没有显著性指标引入为止。处理结果如表2所示。

表2:输入的变量

模型输入的变量方法1X1农业机械总动力步进(准则:F-to-enter的概率〈=.050,F-to-remove的概率〉=.100)2X6畜产品出栏数量步进(准则:F-to-enter的概率〈=.050,F-to-remove的概率〉=.100)3X3农作物总播种面积步进(准则:F-to-enter的概率〈=.050,F-to-remove的概率〉=.100)4X2农牧业从业人员步进(准则:F-to-enter的概率〈=.050,F-to-remove的概率〉=.100)

从表2可以看出,经过逐步回归,输入回归方程的变量共有4个,依次分别为农业机械总动力X1、畜产品出栏数量X6、农作物总播种面积X3、农牧业从业人员X2。有两个变量没有入选,分别为有效灌溉面积X4、农用化肥施用量X5,表明这两个指标对西藏农牧业总产量影响的显著性较低。

图3:回归后的标准化残差直方图

根据回归结果,产生了4个模型(见表3)。在这些模型中,调整R方(判定回归模型的拟合程度)的值接近1,Sig值(t检验的显著性)均为0,回归的标准化残差符合正态分布要求(随机误差可解释,见图3),表明回归模型的拟合程度较高,符合多元线性回归要求。在所有模型中,模型4的拟合程度最好,调整后的R方值达到0.989,表明在线性回归模型中,98.9%可以由回归模型解释,只有1.1%是由随机误差产生。

表3:回归模型汇总情况

从各个模型中变量的回归方程系数表可以看出(见表4),农业机械总动力、畜产品出栏数量、农作物总播种面积、农牧业从业人员4个变量的显著性检验值Sig.均小于0.01,表明回归系数有效。X1-X6四个指标的系数均为正数,表明这四项指标对农牧业产值指标Y的影响均为正向推动作用,符合技术推动农牧业增长的一般规律。因此,“最优”的回归模型方程为Y=-331.309+0.127X1+1.660X2+0.880X3+0.031X6。

表4:回归方程系数

五、结论与建议

西藏民主改革60年来,农牧业的产业规模不断扩大,特色产业不断突出,农牧民收入不断提高,一系列成绩的取得与西藏农牧业技术的进步与发展密切相关。考察60年来技术进步对西藏农牧业发展的影响历程,经历了缓慢上升、推动明显、渐趋平稳的三个过程,并呈现出各类技术要素同步发展的态势。一是农机技术呈现出逐步向大型化、综合化发展的态势;二是农牧业从业人口在总人口的比例逐年缩小,劳动力效率不断提升;三是农田水利、测土配方施肥等耕作技术不断进步;四是生物育种等现代农牧业技术作用不断凸显。

通过实证研究发现,农业机械总动力、畜产品出栏数量、农作物总播种面积、农牧业从业人员是60年来影响西藏农牧业发展的主要因素,说明西藏的农牧业技术发展主要依靠机械、种养殖技术和人力资源投入。

根据上述研究结论,对西藏今后一段时期加快发展农牧科技,推动农牧业向更高质量发展的建议如下。

第一,全方位提升农牧业机械化水平。目前西藏的农机结构仍以小型化收割为主,且农田机械化综合作业率还有大幅提高空间。应进一步优化农机装备结构,改变传统种植方式,推动农机、农艺、新品种培育、现代信息技术深度融合,提高农业机械化作业率,大幅度减少畜力耕作。在主要农作物种植区或连片农业区,积极推行生产全程机械化,全面提升农业机械服务水平、应用效率和经营效益,推动农业机械化提档升级。

第二,大力发展绿色生态农牧业。青藏高原特殊的地理环境决定西藏不能走内陆地区农业发展道路,而是要结合西藏农牧区气候地理实际和动植物资源禀赋,发展具有高原特色的绿色生态农牧业。通过分析,化肥农药等指标对西藏农牧业发展的显著性偏低,表明西藏农牧业发展坚持保护高原生态本底,大力实施化肥、农药零增长行动,积极开展农业面源污染控制与治理取得积极成效。西藏农牧业发展应进一步树牢“绿水青山是金山银山,冰天雪地也是金山银山”理念,加强农田水利、牧区水利建设,改善灌溉条件,推进农业节水重大工程建设与配套改造。同时,推广秸秆饲料化、肥料化等综合利用技术,逐步降低农药化肥使用强度,打造西藏高原净土农牧产品特色品牌。

第三,加快转移农业劳动力。1978年以来,西藏的农牧业从业人员累计增长了19.76万人,年均增长率虽仅为0.61%,但劳均耕地并未实现明显增长,大量农村劳动力仍集中在传统农牧业领域,转移就业程度不高。西藏应进一步加快新型城镇化步伐,加强农牧民对新技术、新知识、新理念的培训力度,逐步推动农牧区富余劳动力平稳有序外出务工,以便更加有效聚合土地、劳动力、现代装备和资本等各类生产要素,提高农牧业产出效率。