民间投资总量特征、结构分布与动态演进

2019-06-20李富有杨振宇刘希章

李富有 杨振宇 刘希章

内容提要 基于1995-2016年的数据分析了我国民间投资的总量特征、结构分布与动态演进,研究发现:从总量看,民间投资现已成为全部社会总投资的主要力量,且民间投资年平均增长速度远高于国有投资增长速度;从区域结构看,我国东部民间投资总量最大,中部次之,西部最小,但中西部的平均增长速度高于东部;从所有制结构看,个体经济投资逐渐超过股份制经济投资,在我国民间投资构成中占据主体地位;从行业结构看,民间投资主要集中于一般竞争性行业;从产业结构看,我国民间投资的产业结构先后经历了“三二一”“二三一”以及“三二一”的演进历程,且当前民间投资在各产业中均占有主体地位。同时,我国东中西部民间投资的动能总体上均呈不断上升趋势,势能均有所波动,但近期全国及东中西部动能势能均呈下降趋势;经济制度环境、战略导向、市场准入是影响民间投资总量、结构及其动态变化的关键因素。最后,针对当前经济环境,提出相应政策建议。

关键词 民间投资 总量特征 结构分布 动态演进

〔中图分类号〕F830.59 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕0447-662X(2019)06-0039-08

一、引言

中国经济过去30多年取得的增长成就,是与民间投资的迅速发展分不开。20世纪90年代中期开始,民间投资规模逐步扩大,投资范围和领域逐渐拓宽,目前已构成我国全社会投资的主要力量,民间投资在推动经济增长以及促进就业等方面发挥着越来越重要的作用。①

此前,国内外学者对于民间投资的特征、区域分布以及民间投资对于经济增长的作用等方面都进行了相关研究。雅克布·马德森(Jakob B. Madsen)、纳第亚·科特(Nadia Tecco)都认为民间投资能够促进经济增长;②罗洎和王莹从时间累积效应角度研究得出民间投资对于经济增长有强力的推动作用;③李江涛和汤茂林将导致我国民间投资区域差异化的因素归纳为传统因素、干预因素以及集聚因素,并结合这些因素分析了我国民间投资的区域差异,经研究发现我国民间投资空间分布具有由南向北扩散的趋势;李江涛、汤茂林:《中国民间投资的区域差异与影响因素》,《经济地理》2008年第1期。辜胜阻等认为民间投资的机制活、效率高、潜力大,有助于构建我国经济发展内生动力机制;辜胜阻、潘登科、易善策:《民间投资接力公共投资:后危机时期的重要选择》,《当代财经》2010年第3期。沈炳熙认为经济转型升级需要民间投资效益的提升,并从强化监管、创新领域等方面提出改进措施。沈炳熙:《论转型升级背景下民间投资的效益提升——基于浙江台州的分析》,《农村金融研究》2011年第11期。

近年来,我国经济下行压力较大,民间投资趋于不活跃,现状堪忧。实际上,民间投资蕴含着中国经济增长的重要基因,对这一问题的历史变化特征及其背后的深层次原因进行探索,从中总结出民间投资总量、结构特征及其变化规律,并以此指导我国民间投资的不断壮大与均衡发展实践,具有重要的理论和现实意义。

二、民间投资的总量特征

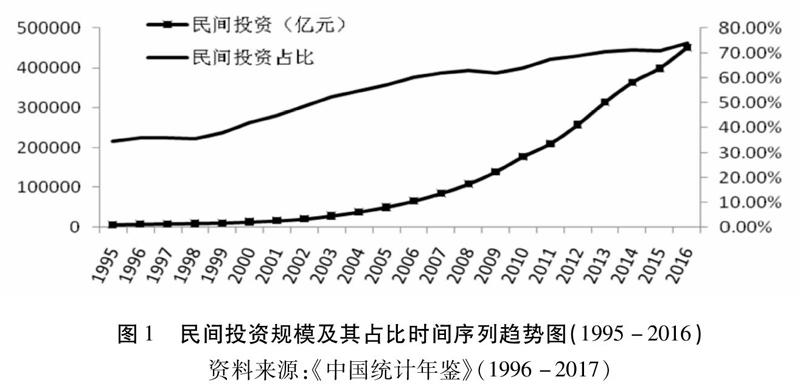

从总量规模上看,我国民间投资保持着高速增长,从1995年的6892.14亿元增长到2016年的451357.67亿元,增长了65.49倍(如图1所示);同时可以看出,自2005年以来,民间投资进入了一个相对加速增长的阶段,2005-2016年间,民间投资的年平均增长率达24.49%,这主要是因为在2005年与2010年促进民间投资发展的“旧36条”与“新36条”顺序发布,民间投资在利好政策的充分刺激下得以快速地发展壮大。国务院在2005年及2010年顺次发布《关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》和《鼓励和引导民间投资发展的若干意见》(被称为“非公经济36条”和“新36条”)以进一步鼓励发展民间投资,其领域和范围得以进一步拓宽,特别是“新36条”进一步拓宽了民间投资的投资范围,鼓励推动民营企业加强自主创新和转型升级;同时,2017年10月召开的十九大也明确提出毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

从民间投资占全社会固定资产投资总量的比重看,1995年民间投资占比仅为34.43%;但从2002年开始民间投资快速发展,此后一直保持着较高的增长速度,到2016年时,民间投资占比高达74.00%。文中所用数据,除特别说明外,其原始数据皆来自历年《中国统计年鉴》《中国固定资产投资统计年鉴》,后文不再一一注明。可见,民间投资现已成为全部社会总投资的主要力量。

从民间投资增速看,1995-2016年间,我国民间投资的年平均增长率为23.22%。分阶段看,1995-1997年,民间投资以及全社会投资骤然直行下降;随后为避免受亚洲金融危机影响,我国政府采取宽松的货币政策,全社会投资与民间投资增速在1998年出现不同程度增长,但1999年我国各项投资增速开始大幅下滑;2000-2008年,民间投资以及全社会投资增速基本保持著稳步上涨趋势,其中,民间投资增速在2003年出现波峰,增速高达36.96%;2009年以来,受国际金融危机影响,民间投资增速出现较大程度下降,且在2011年降至近期最低点,虽然在随后的2012年、2013年出现小幅回升,但2014年民间投资增速再次掉头下行,仅为15.83%,2015年民间投资增速更是下降为9.75%,达到近10年来民间投资增速的最低值,直至2016年民间投资增速才开始回升至12.95%。

无论是总体规模、民间投资占比,还是民间投资增速,导致其变动的根本原因在于经济制度环境的变化。党的十五大之后,个体、私营等非公有制经济就被明确界定为“我国社会主义市场经济的重要组成部分”,随后,非公有制经济的经济地位得到实质性的提高,鼓励性政策进一步对民间经济倾斜,使得我国集体经济、联营经济、股份制经济、个体经济等民间经济成分长期保持高增长态势,这为民间投资总量发展奠定了良好的政策基础。

三、多维度视角下民间投资的结构分布

1.民间投资的区域结构

(1)民间投资总额的区域结构

数据显示,东、中、西部地区民间投资额在1995-2016年保持相同发展态势,1995-2006年,各地区民间投资总额处于稳步增长阶段,2006-2016年,各地区民间投资总额急剧增长。东部地区民间投资总额一直远高于其他地区。1995年,东部地区民间投资总额分别是中、西部地区的3.89、5.17倍;而2016年,东部地区民间投资总额分别是中、西部地区的1.47、2.26倍。此外,在此期间,东、中、西部民间投资增长倍数分别为39.61、120.06、109.47,而全国民间投资增长倍数为65.49。可见,我国中西部地区的民间投资发展相比东部地区更快,且大于整体的平均值,导致东部地区民间投资总量规模上的优势在逐渐减小。

显然,东部地区的民间投资占全国民间投资比例最高,且在2011年以前一直维持在50%以上,但总体处于不断下降态势,2016年该比重为45.21%;西部地区比重最小,微幅波动中总体呈上升趋势,但增长幅度小于中部地区。为了排除微幅波动的干扰,分析比重变化的总体趋势,依据阶段性变动趋势,将1995-2016年分为四个阶段,1995-2000年为第一阶段,2001-2004年为第二阶段,2005-2009年为第三阶段,2010-2016年为第四阶段,计算第一阶段和第四阶段各地区民间投资占全国民间投资比例的平均值,并将两个数据相减,得到各地区民间投资比重的相对变化量。依照这一方法计算可得,东部地区第四阶段比重比第一阶段降低15.32个百分点,中部地区第四阶段比重比第一阶段上升9.97个百分点,西部地区第四阶段比重比第一阶段上升5.49个百分点。

民间投资区域结构所呈现的上述特征,与近二十年中部崛起战略和西部大开发战略的实施是分不开的,战略导向是其特征变化的关键影响因素。增速和占比方面,皆因改革开放初期东部优先战略导向所致,造成东中西区域民间经济增长不均衡的先天性局面,民间投资发展基础出现较大差异,即使中西部地区民间投资有了较大增长,但总额上东部地区仍保持较大领先优势。

(2)民间投资增速的区域结构

在1995-2016年间,我国东中西部民间投资增速都存在不同程度的波动,整体来看,它们的波动趋势相似,都经历了先下降后上升再下降的过程。其中中部民间投资的波动幅度最大,东部次之,西部波动幅度最小。若以民间投资平均增长速度(即年均增长率)来衡量民间投资增速,1995-2016年间,全国民间投资平均增长速度为23.75%,东、中及西部地区平均增长速度分别为19.89%、26.08%、25.29%。西部地区全部投资和国有投资的平均增速都排名第一,而中部地区的民间投资是三个地区中增速最快的。

2.民间投资的所有制主体结构考察

(1)民间投资所有制主体投资总额的比较

集体经济投资从1995年的3289.44亿元增长到2014年的17391.13亿元,增长5.29倍,达到二十年来集体经济投资的最大规模,但从2014年起,集体经济投资开始转升为降,2016年其规模减少为8928.54亿元;联营经济投资由1995年的118.48亿元增长到2016年的831.99亿元,增长7.02倍;相对来说股份制经济与个体经济投资发展迅速,其中,股份制经济投资增长最为猛烈,由1995年的863.99亿元增长到2016年的220017.80亿元,增长254.65倍;个体经济投资由1995年的2620.23亿元增长到2016年的221579.30亿元,增长84.56倍。同时可见,自2005年以来,股份制经济与个体经济投资进入了一个快速增长阶段,2005-2016年间,股份制经济投资的年平均增长率达22.93%,个体经济投资的年平均增长率高达29.91%,这应也是得益于2005年与2010年国务院发布的“旧36条”与“新36条”的政策利好。

(2)各所有制主体投资占全部民间投资总量比重的比较

从各所有制主体投资占全部民间投资总量的比重看,1995-2016年间,集体经济投资占比是逐步减小的,从1995年的47.73%降低到2016年的1.98%,特别是2006年进行的股权分置改革导致其出现巨幅下降,由2005年的23.62%下降到2006年的6.68%。个体经济投资占比总体上以股权分置改革为界可以分为两个阶段。第一阶段为1995-2005年,由于我国经济体制的特殊性,个体经济投资占比在这一阶段总体是逐步下降的;第二阶段为2006-2016年,在此期间个体经济投资占比逐步上升,由2006年的40.58%上升至2016年的49.09%。联营经济投资在考察期内是不断减小的,从1995年的1.72%降低到2016年的0.18%;股份制经济投资则是渐进不断上升的,由1995年的12.54%上升至2016年的48.75%,考察期内增长了36.21个百分点。可见,个体经济投资和股份制经济投资稳步增长,其中个体经济投资现已占有民间投资的半壁江山,成为我国民间投资的主要力量。

(3)各所有制主体民间投资增速的比较

從各所有制主体民间投资增速看,1995-2016年间,我国民间投资的年平均增长率为22.41%,而同期集体经济投资年平均增长9.05%,联营经济投资年平均增长19.71%,个体经济投资年平均增长24.70%,股份制经济投资年平均增长30.63%。可见,考察期内,股份制经济与个体经济投资的增长率相比民间投资增长率更高,因此也是民间投资的主要投资主体,集体经济投资与联营经济投资增长率则远远低于民间投资增长率。值得注意的是,受1998年亚洲金融危机影响,联营经济投资大幅下滑,该年联营经济投资增速为-50.87%,2013年联营经济投资在宏观经济政策刺激下出现大幅增长,增速达133.33%,而在2014年其增速又降为-55.75%;2006年,股权分置改革施行,诸多集体经济形式转变为个体经济,导致该年集体经济投资增速出现巨幅下降,为-63.08%,同时个体经济投资增速高达79.67%。但总的来看,除去以上几个异常年份外,各所有制主体民间投资增速比较平稳。

总体来看,经济制度环境是所有制主体结构特征变化的主因。随着非公有制经济地位的日益上升,民间经济快速发展,势必导致以非公有制经济主体的民间投资总额和增速出现较大规模增长。另外,经济体制改革的推进,造成集体经济投资与联营经济投资逐渐退出历史舞台,这也是其在民间投资主体中的占比发生下降的关键因素。

3.民间投资的行业结构

(1)行业门类划分和数据收集

按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)的行业划分标准,把采矿业、农林牧渔业、建筑业、制造业、批发零售业、交通运输仓储及邮政业中的公路运输业、水上运输业、装卸搬运和运输代理业以及仓储业、房地产业、住宿和餐饮业、居民服务、租赁和商务服务业、修理和其他服务业等行业归为一般竞争性行业;而把采矿业中的石油和天然气开采业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储及邮政业中的铁路运输业、管道运输业、航空运输业、邮政业、信息传输软件和信息技术服务业、金融业等行业视为自然垄断性行业;另外,把水利环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作、教育、文化体育和娱乐业、公共管理、社会保障和社会组织等行业归为公益性行业,以统计2004-2016年间我国国有投资和民间投资在三大行业中的规模。

(2)民间投资在各行业的明细考察

A.在一般竞争性行业,民间投资从2004年的16472.83亿元增长到2016年的275545.19亿元,累计增长16.73倍,年均增长27.56%;国有投资从2004年的16436.23亿元增长到2016年的106143.77亿元,累计增长6.46倍,年均增长16.95%。可见,在一般竞争性行业,民间投资增长速度约为国有投资的1.63倍。同时可以看出,2004-2016年间,民间投资比国有投资的年均增长率更大,其中有几年甚至比国有投资年增长率高两倍。由于民间投资增速更快,因此二者的投资规模差异越来越大。2004年民间投资与国有投资的规模相当,但到2016年民间投资规模是国有投资规模的2.60倍。

B.在自然垄断性行业中,2004年,民间投资规模为627.49亿元,2016年其增长到12836.11亿元,累计增长20.46倍,年均增长29.78%;国有投资从2004年的8503.15亿元增长到2016年的33175.27亿元,累计增长3.90倍,年均增长12.73%。可见,在自然垄断性行业,民间投资增长速度约为国有投资的2.34倍。同时可以看出,2004-2016年间,民间投资与国有投资的相对规模不断降低,国有投资与民间投资之比由13.55减小到2.58。可见,在2005年“旧36条”以及2010年“新36条”政策的刺激下,民间投资在这十年间得以快速发展,但不得不承认,由于自然垄断性行业以及我国国情的特殊性,国有投资仍是该行业的投资主体。

C.在公益性行業中,民间投资从2004年的868.60亿元增长到2016年的22851.53亿元,累计增长26.31倍,年均增长32.47%;国有投资从2004年的9152.39亿元增长到2016年的76544.25亿元,累计增长8.36倍,年均增长19.67%。可见,该行业中民间投资平均增长速度为国有投资平均增长速度的将近两倍。同时,除个别年份外,民间投资增长速度均远大于国有投资的增长速度,因此2004-2016年间,民间投资与国有投资的相对规模不断减小,国有投资与民间投资之比由2004年的10.54降到3.35。因而,国有投资在该行业的主体地位在不断削弱,民间投资的地位在逐步上升。值得指出的是,2009年我国为应对国际金融危机的影响,施行了4万亿的刺激政策,这4万亿资金主要是通过国有企业投向了基础设施公益性行业等领域,因而2009年国有投资在公益性行业中年增长率高达42.11%,为近十年年增长率之最,当然在国有投资的带动下,民间投资同年增长也达到了近十年的近峰值。

(3)民间投资的行业分布

2004-2016年,民间投资在一般竞争性行业的比例一直维持在90%左右,但近年来略显下降趋势;民间投资相对较少涉及自然垄断性行业以及公益性行业,自然垄断性行业的比例仅约在2%~4%之间,公益性行业的比例相对高一些,约在4%~7%之间,且上升迹象明显(见表1)。

相对来说,国有投资在自然垄断性行业以及公益性行业的分布比重较大,其中,公益性行业的比例由2004年的26.85%增长到2016年的35.46%,且有不断增大之势;而自然垄断性行业的比例由2004年的24.94%下降到2014年的15.37%。可见,国有投资从自然垄断性行业中退出迹象明显。国有投资在一般竞争性行业的比例也较大,2016年其在该行业的比例达到49.17%。值得说明的是,2008年金融危机以来,国有投资在一般竞争性行业中的比例经历了先上升后下降的过程,2008-2012年间上升是因为政府一直强力刺激经济增长,促使国有企业向一般竞争性行业投资,尔后下降属于正常的调整回归。

综上可见,民间投资主要集中于一般竞争性行业,而民间投资在不同行业的规模分布呈现出较大的差异性,这主要取决于我国市场准入政策的要求。我国市场准入政策,向来偏向国有投资,因而导致垄断性行业中国有投资仍然占据主体地位。但随着改革开放的持续推进,我国市场准入政策进一步放开,尤其是“新36条”政策的全面实施落地,民间投资在垄断性行业和公益性行业的比例将会得到提升。

4.民间投资的产业结构

1995-2016年间,我国民间投资的产业结构先后经历了“三二一”“二三一”以及“三二一”的演进历程。分阶段看,1995-2004年间,民间投资的产业结构一直维持“三二一”结构,即在第三产业分布最多,其次是第二产业,在第一产业最少;2005-2013年间,民间投资的产业结构则调整为“二三一”结构;2013年以后,我国民间投资的产业结构又变为“三二一”结构。可见,我国民间投资一直集中分布在第二产业与第三产业,在第一产业分布较少。

分产业看,1995-2016年间,第一产业民间投资比重一直处于稳步下降趋势,从5.98%一直下降到3.45%。相对来看,1995-2016年间,第二产业的民间投资变化较为复杂,其比例经历了先减小后增大又减小的曲折历程。1995-1998年,受国家宏观经济政策影响,第二产业民间投资比例逐步减小,从1995年的35.58%下降到1998年的32.67%;1999-2009年,国家对于民间投资采取放松甚至鼓励政策,民间投资比例逐步上升,从34.07%上升到51.13%,特别是2005年国务院发布“旧36条”后,民间投资进入第二产业步伐明显加快;2009-2016年,受国际金融危机影响,民间投资进入第二产业步伐放缓,与此相应民间投资比例一直下降,2016年该比例为38.25%,比2009年下降了12.88个百分点。

与第二产业民间投资的发展变化相类似,1995-2016年间,我国第三产业的民间投资比例也经历了较为曲折的历程,即经历了先上升后下降再上升的过程。具体来看,1995-1998年,在第二产业民间投资比例下降的同时,第三产业民间投资的比例逐步上升,从58.44%上升到62.55%;1999-2009年,与第二产业民间投资比例上升相对应,我国第三产业民间投资比例稳步下降,从61.08%下降到45.42%,十年间下降了15.66%;同样,2009年以后,在国家“调结构、稳发展”政策的影响下,我国第三产业民间投资比例又掉头上升,截至2016年,我国第三产业民间投资比重为58.30%。

由此可见,我国民间投资产业分布上并不均衡,其原因主要在于战略导向。在我国工业化的进程中,制造业和服务业历来是国家宏观层面上调整经济结构的优先选项,农业在我国三大产业中一直处于薄弱地位,受民间资本的逐利本性驱动,第一产业中民间投资规模稳步下降几乎是必然的,民间投资集中分布在第二产业和第三产业,而在投资比例方面,受国家政策影响较大。

四、相平面图视角下民间投资的动态演进

本节相平面图是指描绘各地区的民间投资曲线所对应函数的一阶导数和二阶导数关系图。通过绘制各地区1997-2016年间民间投资额B-Spline数据修匀图,研究各个地区民间投资发展特征的动态变化模式,然后求出不同地区的民间投资曲线所对应函数的一阶导数和二阶导数即可作出相平面图(如图2所示)。图2中横轴为一阶导数,纵轴为二阶导数,曲线上的标号为代表年份的内节点字母,{a,b,...,s,t}分别表示20个内节点,对应时间1997-2016年。民间投资额曲线的一阶导数体现民间投资当下的发展能力,而二阶导数则反映民间投资在未来的发展潜力,相平面图可以直观地展示这两种发展能力交替变化的情况。

整体来看,全国民间投资曲线所对应函数的一阶导数在不断上升,而二阶导数波动相对比较复杂。也就是说,近年来全国民间投资的当下发展能力总体上在不断增强,而其未來发展潜力则受经济环境的影响而随之变化。1999年前后,受我国开始实施积极财政政策影响,投资领域连续发行国债,拉动投资需求大规模增长,全国民间投资的当下发展能力和未来发展潜力都在提升,这一阶段民间投资发展较快;2005年,鼓励和引导个体私营等非公有制经济发展的“非公36条”政策出台后,全国民间投资曲线函数一阶导数和二阶导数快速提高,民间投资的发展能力和未来发展潜力迅速提升,特别是其未来发展潜力开始迅速增强;2008年全球金融危机爆发,因而2008-2009年间全国民间投资发展能力提升放缓,未来发展潜力呈下降状态;2010-2011年在“新36条”的政策刺激下,全国及各地区民间投资发展潜力得到激发与提高;2012年以来,我国经济逐步进入新常态时期,经济下行压力较大,民间投资趋于不活跃,全国民间投资的发展能力与发展潜力都有所减小。

从区域角度来看,根据东、中、西部地区相平面图易知,三地区民间投资的发展能力与潜力变化情形很相似,即总体上民间投资发展能力不断提升,发展潜力则有一定波动。1996-1999年间,受国有经济在投资中所占比重的长期影响,我国东中西部民间投资的发展能力一直在降低,也缺乏发展潜力,足见民间投资环境是十分恶劣的;1999年开始,受投资国债影响,投资需求大规模增长,各个地区民间投资的发展能力开始提升,并且具有一定的发展潜力;在2002年左右,中国经济出现了固定资产投资增长过快、投资结构不合理、信贷规模增长较快等问题,因此在这一年,我国东、中及西部地区民间投资发展能力和潜力都受到一定影响;2003年下半年,中央采取了提高商业银行存款准备金率、钢铁水泥等投资项目自有资金比例等措施,因此,2004年固定资产投资增速回落,东部地区由于投资规模最大,所以与中西部地区相比其对政策反应更加敏感,在2002年二阶导数反映的发展潜力开始下滑,2005年到达低谷之后,在“非公36条”刺激下又快速回升,中西部地区因为民间投资数额较少因而受到的影响较小。

此外,三大地区的二阶导数在2008年之后均明显下降,反映了全球金融危机影响巨大,不过易见,以国有经济为主体的西部地区下降相对最为不明显。中国多数企业在2008年9月份后业绩快速下滑,在严峻形势下民营企业遭遇巨大冲击,所以全国各地区民间投资发展潜力随之下降。2010年,《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》(即“新36条”)发布,三大地区民间投资的发展潜力快速上升,2010年至2011年均保持上升趋势,其中,中部地区民间投资曲线函数二阶导数上升速度最快,西部地区次之,东部地区提升速度最慢,这说明中部地区民间投资未来的发展潜力最大,西部地区次之,东部地区民间投资发展潜力最小。这主要是因为在此期间东部地区民间投资“脱实入虚”、民营企业主跑路、民营企业资金链断裂等民间资本市场失灵现象愈来愈突出,使得东部地区对“新36条”的政策响应程度较低,而中西部地区由于国有经济占主导的限制,民间投资发展受政策影响突出。2012年以来,受整体经济新常态的“三期叠加”影响,民间投资趋于谨慎,2013-2016年间,三大地区民间投资的动能趋势逆转,缓缓转升为降,而势能则成骤然下降态势,转正为负,民间投资未来发展潜力遭受很大程度的减弱。

五、研究结论与政策建议

本文从总量发展特征与多维度结构视角剖析了我国民间投资的运行特征,研究发现:从总量看,民间投资现已成为全部社会总投资的主要力量,经济制度环境的变化是其主因;从区域结构看,我国东部民间投资总量最大,中部次之,西部最小,但中西部的平均增長速度高于东部,战略导向是其主因;从所有制结构看,90年代以集体经济投资与个体经济投资为主体的民间投资模式将逐步转换成以股份制经济投资与个体经济投资为主体的民间投资模式,经济制度环境是其变化主因;从行业结构看,民间投资主要集中于一般竞争性行业,市场准入是其变化的主因;从产业结构上看,在考察期内我国民间投资的产业结构先后经历了“三二一”“二三一”以及“三二一”的演进历程,且当前民间投资在各产业中均占有主体地位,战略导向是其主因。同时,我国东中西部民间投资的动能总体上均呈不断上升趋势,势能均有所波动,但近期全国及东中西部动能势能均呈下降趋势。依据上述研究结论,并基于当前经济环境,提出如下政策建议:

1.因地制宜制定政策,优化民间投资区域结构。东部地区应致力于确保现有相关政策的优化与执行,确保民间投资的健康发展;而中西部地区应尽快制定促进民间投资发展的相关细则政策,大力推进有利于民营经济发展的市场化环境建设,不断优化其政策环境,以充分激发民间投资发展潜力,实现民间投资区域结构的合理化。同时,今后在制定相关优惠政策时应适当向中西部倾斜,加大中西部地区民间投资的发展力度,激发其民间投资的发展潜力,优化我国民间投资的区域结构。

2.推进产融结合模式,健全民间投资支持体系。结合 “由产到融”和“由融到产”两种模式,一方面引导战略性新兴产业发展,优化其产业结构,另一方面,解决民间投资游离、闲置的“脱实入虚”问题,支持我国实体经济发展。同时,建立民间投资支持体系,具体包括法律支持系统、组织支持系统、社会中介服务系统、信息技术支持系统等,逐步消除民间投资的政策障碍,合理引导其流向,提高民间投资的效率。另外,还应着重改善民间投资内部治理结构,加强民间投资行业队伍建设,为民间投资健康持续发展奠定根本基础。

3.建立“民资、民用、民管”的内生性投融资运行机制。加强民间投资的宏观管理,依据各行业分类别建立民间投资的指标体系,实行民间投资的负面清单制度。宜创新投融资方式,打通直接融资、间接融资、内源融资、外源融资渠道,组合融资工具,全面建立立体交叉的“民资、民用、民管”投融资运行机制,提高民间投资市场投融资效率,强力发挥民间投资发展潜力。

作者单位:李富有、杨振宇,西安交通大学经济与金融学院;刘希章,西北大学经济管理学院

责任编辑:牛泽东