吐哈盆地葡北地区“两宽一高”地震勘探技术及应用效果

2019-06-20冉建斌张艺山李海银李文阁邢红阁

冉建斌,张艺山,李海银,陈 佳,李文阁,邢红阁,代 瑜

(1.中国石油 东方地球物理公司研究院,河北 涿州 072750; 2.北京大学 地球与空间科学院,北京 100871)

如今油气勘探开发面临的地质问题越来越复杂,难度越来越大。为了更精确地识别岩性、断块和储层,需要有更多、更密集的地震波“射线”穿越地下地层,得到更精细的地震资料。地震勘探也从常规三维勘探发展到“两宽一高”三维勘探。“两宽一高”是指宽方位、宽频带和高密度。宽方位是指三维排列的横纵比大于0.6,宽频带是指采集的原始资料的频宽由2~3倍频程提高到4~5倍频程,高密度是指小面元地震采集,炮道覆盖密度大于100×104/km2以上,因此,“两宽一高”地震勘探是通过大幅度提高空间波场的采样密度,实现对地震波场的充分、均匀、对称采样,为提高地质体叠前偏移成像、空间分辨率和油气检测精度奠定了资料基础[1-4]。

2013年以来,东方地球物理公司采用带道能力达到10万道的G3i采集系统、KZ28LF低频可控震源、数字化地震队及实时质量监控等技术手段在准噶尔、塔里木、吐哈盆地及国外等区块进行交替扫描、空间分离同步扫描、动态滑动扫描等可控震源高效采集,提高了野外安全和环保作业水平,大幅度降低了施工成本,提高了施工效率,推动了“两宽一高”地震技术的发展和应用。随着“两宽一高”地震勘探技术的推广,地震数据达到了上百个TB甚至几个PB海量数据,同时也给计算机能力、地震数据处理技术及信息挖潜带来前所未有的挑战[5-9]。

为了满足复杂断块、裂缝型储层预测及油气检测等地质研究的需要,针对海量的“两宽一高”地震数据处理技术也不断发展,形成了“两宽一高”地震资料的处理技术系列,主要包括:① 地震波场分方位特征分析与研究;② 基准面静校正技术;③ 地震保幅处理技术(谐波干扰压制、邻炮干扰压制、Q补偿技术和宽频地震处理技术);④ 井控提高分辨率技术;⑤ OVT域处理技术(OVT道集抽取、OVT域数据规则化、方位时差校正、OVT域叠前偏移);⑥ GPU叠前偏移等技术[2,10-18]。

在“两宽一高”地震资料处理基础上,针对OVT域叠前偏移五维地震道集,集成开发了模板法OVT道集动态分析与叠加成像、OVT域多尺度和多方位地震属性分析、OVT域AVO分析及OVT域方向各向异性分析方法,并据此构建了一个完整的OVT域地震属性分析流程,改善了OVT道集部分叠加效果,提高了OVT域地震属性分析的效率,为实施多尺度分析、AVO分析、方位各向异性分析,进行储层裂缝预测与流体识别提供了保障,提高了地质目标识别的准确性[2,19-24]。

2014年10月,吐哈油田公司针对博格达山前巨厚冲积扇覆盖区地下构造形态难以落实和薄储层预测不准的问题,在葡北-葡萄沟老油田区实施了满覆盖面积301 km2“两宽一高”地震勘探。本文以葡北“两宽一高”三维工区为研究范围,通过叠前时间偏移、OVT域时间偏移、深度域速度建模及各向异性叠前深度偏移研究处理,准确落实地下圈闭的构造形态;以高精度层序地层学为指导,在三级层序格架对比的基础上,对含油气层段侏罗系七克台和三间房组进行旋回层序划分对比,利用三维地震数据体的几何地震属性分析技术、宽频地震反演技术及油气检测等技术手段对含油气层段进行构造精细落实和储层预测,在油气藏成藏规律的分析的基础上,提供钻探部署建议。钻探结果表明本文所采用的技术方法较好地解决了地质问题,所获得的地质认识符合地下地质规律,是一个利用“两宽一高”地震勘探技术最终在老油区获得油气新发现的成功实例,对类似地质条件的探区具有较高的借鉴意义。

1 地质及勘探概况

研究区位于吐哈盆地台北凹陷西部弧形带,南临胜南次凹,北依博格达山,东与胜北次凹相连,西与布尔加凸起相接,研究区在中南部跨越火焰山西段,面积约500 km2。目前在该区已相继发现了葡北、葡萄沟、神泉、吐鲁番和雁木西5个油田,形成了侏罗系(J2x,J2s,J2q)、白垩系和古近系5个含油气层系的复合油气聚集区带。该弧形构造带是在西部布尔加凸起的控制下形成的古弧形构造带,形成于印支期—早燕山期,改造和定型于喜马拉雅期。该区带油气成藏烃源岩主要是胜北次凹中-下侏罗统水西沟群煤系烃源岩和七克台组湖相烃源岩,两套烃源岩持续演化,高效排烃,为圈闭成藏提供了良好的物质基础。油气以断裂系统、储层和不整合面为运移通道,但以不整合面运移为主。喜马拉雅期是本区的主要成藏期[25-32]。

据葡北22、葡14和葡19井钻探可知,葡北地区缺失三叠系地层沉积,侏罗系直接覆盖在下二叠统火成岩之上。台北凹陷在侏罗纪以后成为吐哈盆地的沉积中心,可分成4个三级层序10个体系域。早中侏罗世由南而北依次发育河流、沼泽和湖泊相沉积,中侏罗世由南而北主要发育辫状河三角洲和湖泊相沉积,中晚侏罗世由南而北则依次发育辫状河三角洲、湖泊和扇三角洲相沉积。其中沼泽相煤层和较深湖相泥岩是良好的烃源岩,辫状河三角洲、扇三角洲和河道砂体是物性较好的储层,湖相泥岩是有利的盖层,它们在垂向上构成了有利的生储盖组合[33-35]。

受季节性洪水控制,研究区北部博格达山前形成了由多个冲积扇叠置的扇群沉积,葡北2井揭示了新近系和第四系近1 800 m的砂砾岩沉积,工区地势整体北高南低,东高西低,相对高差约700 m。在工区东部有火焰山西段的侏罗系古近系和新近系砂岩、泥岩出露区[36]。火焰山西段冲沟发育,沟壑纵横,是北部冲积物持续向南输送的通道,在火焰山沟壑南部出口处发育了由多个小型冲积扇横向叠置的扇群,研究区地表结构较复杂。

研究区三维地震勘探起始于1996年实施的葡北三维,之后又相继在2001—2011年相继采集了火西、胜北宽方位、葡萄沟等5块三维,地震勘探程度较高。目前区内已钻井700口井,其中探井、评价井100余口,探明石油地质储量2 028×104t,探明率44.9%,勘探程度较高。

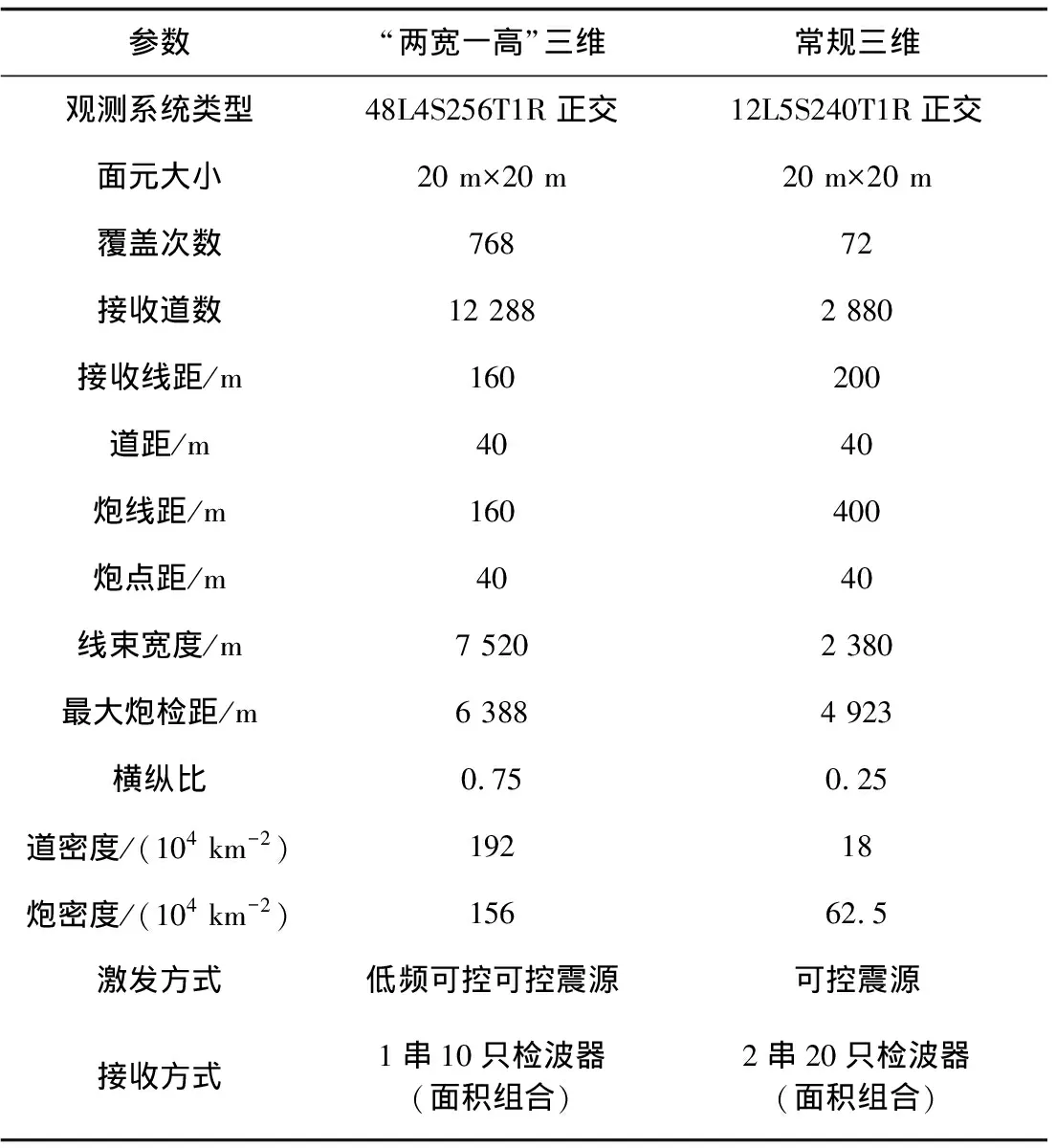

2 “两宽一高”观测系统设计

2014年10月吐哈油田在葡北地区采集了“两宽一高”地震资料,地震资料采用了G3i采集系统,交替扫描采集,由BV620LF低频可控震源2台1次激发,线性升频,扫描频带为1.5~96 Hz,扫描长度16 ms,2 ms采样,驱动幅度65%,由于该区属于低信噪比地区,接收方式1串10只检波器面积组合接收,横纵比为0.75,覆盖次数为768次,面元尺寸为20 m×20 m;老资料(2007年)也采用可控震源6台1次激发,激发频带为8~96 Hz,采用了2串20只检波器面积组合接收,面元尺寸为20 m×20 m,横纵比为0.25,属常规窄方位采集。本次采集的“两宽一高”资料观测系统的炮密度为老资料的2.5倍,道密度为11倍,接收线距为0.8倍,是真正的宽方位、宽频带、高密度三维地震采集(表1)。

3 “两宽一高”处理技术及效果

由于“两宽一高”三维资料与常规三维资料相比具有宽方位、宽频带、高密度特点和优势,在结合本区地质需求和资料优势的基础上,本区针对可控震源的处理技术主要包括模型约束层系静校正、地震保幅处理、宽频井控处理、OVT域偏移、地质模型驱动速度模型建立和各向异性深度偏移等处理。

3.1 模型约束层系静校正技术

静校正是地震资料处理中的重要环节,对于近地表条件存在较大差异的复杂地表区,静校正问题解决的好坏直接影响到资料处理的成败。层析静校正方法适合地形起伏大,近地表结构复杂,速度变化剧烈的地区,其局限性在于由于要进行射线追踪,要求有精度较高的初始模型。

表1 “两宽一高”三维和常规三维地震观测系统对比Table 1 Comparison of parameters acquired from “2W1H” and conventional 3D seismic observations

本区在老资料区已有微测井控制点的基础上进行加密,火焰山山体区采用常规微测井控制,西部戈壁砾石区采用长排列小折射;在速度、厚度异常的戈壁砾石区及应用二维大折射表层调查方法;工区平面上二维高密度表层大折射观测段7条,每段长度2 km。小折射和微测井要求追踪到的高速层速度在戈壁区不低于2 000 m/s,农田区不低于1 800 m/s,大折射表层调查要求追踪到的高速层速度是不低于3 000 m/s。

通过射线追踪计算射线路径和理论传播时间与实际初至拾取时间比较,反复修改模型使观测的初至时间与模型计算出的初至时间之差最小,逐步迭代建立近地表速度模型。经模型约束层系静校正后工区山体区高差剧烈变化引起的高频静校正问题得到较好解决,山体和逆掩断层下盘地层反射波同相轴的连续性明显提高,工区西部和山前堆积物由于速度不同引起的地震剖面下拉现象消失,中长波长静校正问题解决较好(图1)。

图1 研究区叠前时间偏移地震老资料(a)与新资料(b)剖面对比Fig.1 Profile comparison of pre-stack time migration(PSTM) seismic data(a) and new seismic data(b) in the study area

3.2 地震保幅处理技术

由于“两宽一高”资料能够记录更详细的波场信息,所以噪声的特征也表现得相对完整,尤其是面波干扰线性规律更强,同时也由可控震源采集方式带来了能量强、频带宽的谐波干扰。本文主要采用分频、分域、分阶段去噪的思路逐步压制噪音,通过地表一致性异常振幅压制、自适应面波衰减技术、十字子集的叠前规则干扰压制技术和高精度的拉东变换等去噪技术有效提高了地震资料的信噪比。

3.3 井控、宽频处理技术

电缆测井、VSP和地面地震所表现的是不同尺度(分辨率)地下模型的弹性响应。井约束数据处理关键是在地震资料处理的过程中要充分应用井信息,如声波测井和VSP资料,从而得到能够满足精细储层刻画和油气检测的高分辨率、高保真的地震成果资料。具体包括以下两个方面的内容。

1) 从测井、VSP和地面地震资料提取地下介质模型参数

综合分析计算井点处的介质参数,如纵、横波速度、衰减因子(Q)、VTI各向异性等参数,通过如振幅、相位补偿,反褶积、多次波压制、各向异性叠前时间(深度)偏移成像等处理进一步提高地震资料分辨率和成像精度。

2) 基于震源扫描信号低频补偿

低频信号具有良好的穿透性,其频带宽度对改善地质目标的分辨率与信噪比具有重要的意义。主要是通过从实际地震资料中提取地震子波,零相位化后作为输入子波;然后利用扫描信号生成理论地震子波,小相位化后作为期望输出;利用两者求取地震信号不同比例的低频补偿因子;最后对实际地震信号低频部分进行的谱白化处理,从而达到对损失的低频信号能量进行合理补偿。

通过地震资料的井控和低频补偿技术处理后新三维资料与老资料相比地震频带明显拓宽,由原来的12~55 Hz提高到3~60 Hz,新资料向低频拓宽了2个倍频程,向高频段拓宽了5 Hz,具有了4.3个倍频程的宽频带地震资料,为本区精确储层描述和油气检测奠定了良好资料基础(图2)。

3.4 OVT域偏移技术

本区“两宽一高”资料的横纵比为0.75,是真正的宽方位资料,能够更全面记录地下的波场信息和照明引起的不均现象,所以针对“两宽一高”资料的处理应该采取有针对性的、能体现宽方位特征的处理技术,即OVT域的处理技术,具体包括以下几个方面。

1) OVT域道集抽取

OVT处理是一种对地震数据炮检距和方位角属性更加精细的划分,一个OVT子集是全工区的一个单次覆盖,炮检距和方位角相对恒定,且任何两个不同的OVT子集都具有不同的炮检距和方位角范围。在正交观测系统为中,将整个观测系统划分为若干十字排列,在每一个十字排列内可以按两倍炮线距、两倍检波线距来确定一个小矢量片的范围,显然,这个矢量片的炮检距和方位角的范围完全由炮点和检波点的相对位置决定。保持炮检点的相对位置关系不变,遍历所有的十字排列,即获得覆盖全工区的炮检距和方位角相对恒定的OVT子集。

2) 数据规则化

三维数据规则化技术一般在共炮检距域进行数据插值,由于计算插值因子所用的地震数据来自不同的方位,因此不能保证插值的效果。而理论上讲在OVT域内,计算插值因子所用的区域内的地震数据可以选用一个固定方位(或方位范围),因而数据具有更好的相似性,插值因子求取更合理,可以取得更好的插值效果。经过规则化处理的OVT子集,缺失道的现象得以消除,偏移距以及方位角的属性也更加均匀,有利于后续的OVT偏移成像。

3) OVT域叠前时间偏移

OVT域偏移是在限定偏移距和方位角的前提下进行的偏移,与常规的共偏移距域偏移相比,能更好的提高偏移结果的精度。通过OVT域叠前偏移,可以获得不同方位的偏移成果,每个成像点得到多个不同方位的成像数据,可以用于AVA分析、裂缝检测等。

图2 研究区叠前时间偏移地震新资料(a1-a6)与老资料(b1-b6)倍频程滤波剖面对比Fig.2 Comparison of octave filter profiles of PSTM seismic data(new)(a1-a6) and old seismic data(b1-b6)a1,b1. 1.5~3.0 Hz;a2,b2. 3.0~6.0 Hz;a3,b3. 6.0~12 Hz;a4,b4. 12~24 Hz;a5,b5. 24~48 Hz;a6,b6. 48~96 Hz

4) 方位时差校正

地震波在方位各向异性介质中传播时,不同方位的传播速度不一致,从而导致偏移后的方位道集存在波浪形曲线形状。快速度与慢速度可以通过方位集与模型道的时变互相关时差反演得出,然后按照加入了方位速度项的旅行时计算公式,完成对方位偏移距道集的方位时差校正。通过方位各向异性校正,原来道集随方位角呈周期性变化的方位时差得以消除,道集更加平直,使得来自同一地层的反射能量可以更好的同相叠加,叠加后能量更加聚焦、偏移归位更准确、资料分辨率进一步提高。

3.5 各向异性叠前深度偏移技术

速度建模是地震叠前深度偏移处理的核心,是处理解释一体化解决复杂地质问题的迭代过程,包括初始速度模型的建立与速度模型优化迭代两大环节。本区受Q—E巨厚冲积扇群的影响,浅层速度变化剧烈,造成时间域偏移结果构造形态与地下构造的真实形态完全相反,由于地震时间偏移速度场在纵向精细程度极低,应用层位约束变速成图方法的构造形态变化较大,导致与钻探结果差异较大。因此,构造不落实是制约本区油气发现进程的一个重要因素。

本次深度偏移处理的速度构建采用了与以往不同的速度建模方法。为了搞清浅层冲积扇厚度及横向速度变化,在工区采集了200 km2高分辨率音频电磁资料,在钻井约束下通过电阻率反演及速度转换建立了第四系地表至新近系葡萄沟组(N2p)的冲积扇速度模型,作为浅表层初始速度模型,中深层速度模型主要根据研究区130口井声波测井建模得到,然后通过深度偏移垂向+沿层速度迭代逐步修正速度模型,最终利用网格层析和井约束各向异性参数迭代进一步提高速度建模精度。在此基础上进行各向异性叠前深度偏移处理。通过各项异性叠前深度偏移后地震资料能够反应地下构造的真实面貌(图3)。后续多口钻井证实钻井与地震预测深度误差在10 m左右,为目标评价和井位部署提供了强有力的地质依据。

4 地震综合解释及效果

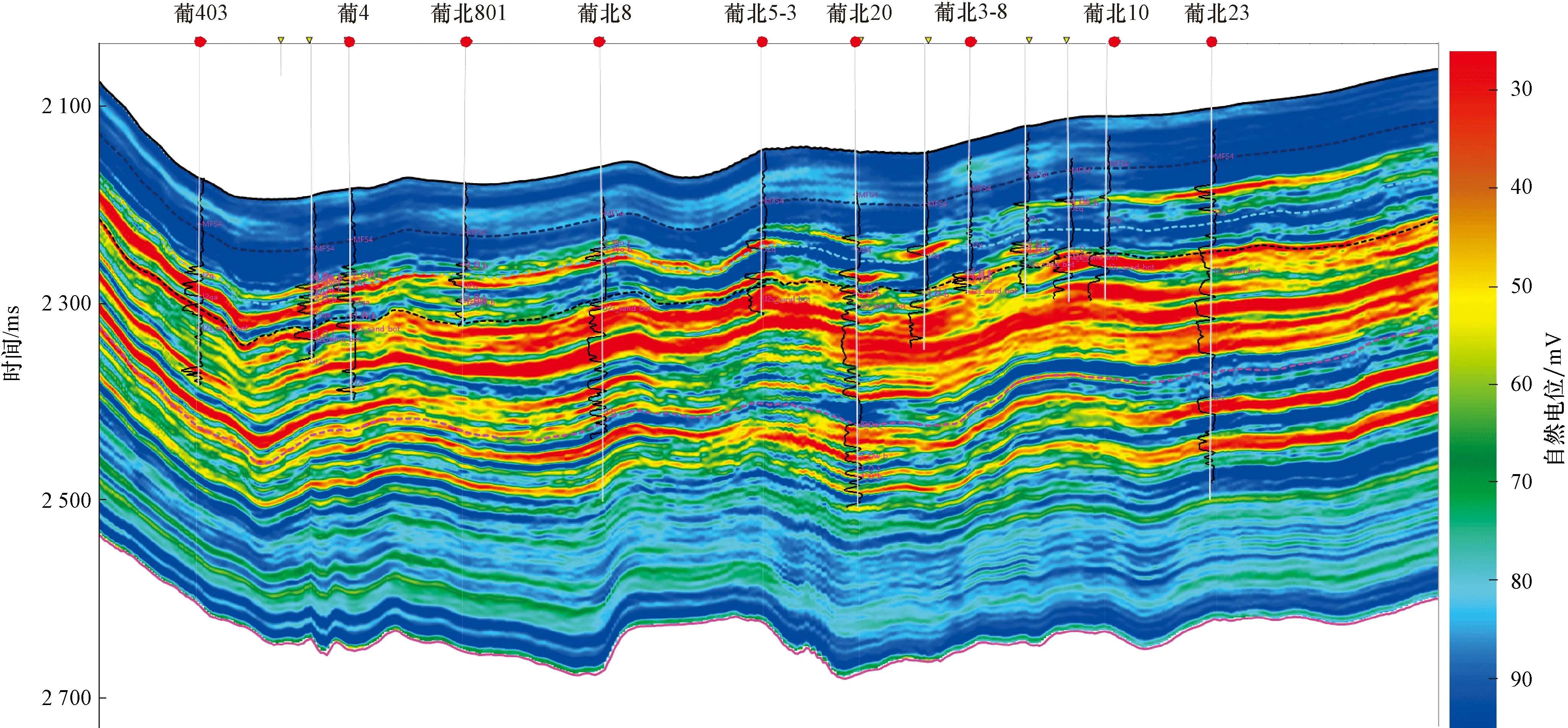

4.1 层序划分及对比

为了刻画葡北“两宽一高”三维区七克台组和三间房组储层砂体沉积特征,寻找有利的隐蔽性砂岩油气藏提供证据,以高分辨率层序地层学和储层沉积学理论为指导[37-40],结合钻井、测井及地震反射特征,在侏罗系识别出6个三级层序,建立了本区三级层序地层格架(图4)。

图3 研究区OVT域时间偏移(a)与各向异性叠前深度偏移(b)对比Fig.3 Comparison of PSTM in OVT domain(a) and anisotropic PSDM(b) in the study area

在一个完整三级层序基准面上升、下降的转换面处发育了6个湖泛面,其中mfs4,mfs5和mfs6湖泛面在全区可以追踪,mfs6湖泛面(J2q)是本区发育的一个最大湖泛面,为暗色泥岩与钙质粉砂岩界面,形成了全区性区域盖层,该湖泛面在地震资料上表现为一个强连续反射,三维区可连续追踪对比,可作为全区地层对比的标志层(图4)。

图4 研究区连井地震层序识别及对比剖面Fig.4 Well seismic sequence identification and correlation profile in the study area

SB1:(侏罗系底界)为二叠系火成岩与砂砾岩界面,在地震资料上表现为一区域不整合面。

SB2:为八道湾组煤层与砂泥岩界面,在地震资料上表现为较强连续反射。

SB3:为三工河组上部砂岩与泥岩界面,在地震资料上表现为较弱不连续反射,追踪对比困难。

SB4:为西山窑组底部煤层与砂岩界面,地震资料为强连续反射。

SB5:为西山窑组上部砂岩与泥岩界面,地震资料上为中强不连续反射,追踪对比较困难。

SB6:边界为三间房大套向上变粗相序的砂岩与泥岩界面,地震资料上表现为较连续反射。

SB7:边界为白垩系底砾岩与泥岩界面,该界面在区域上为角度不整合界面,在地震资料上表现为下剥上超强连续反射特征。

在三级层序格架控制的基础上,通过井震对比在层序6上升半旋回内进一步识别出两个基准面上升半旋回四级层序界面,对应主要目的层七克台组下部和山间房组顶部的两个向上变细相层序。两个四级层序的厚度为20~25 m左右,层序的底界面为强波峰反射,在全区可以较连续追踪,为多井约束的地震储层反演预测奠定了基础。

4.2 构造特征分析

应用多方位地震数据相干、断层指数及曲率等构造几何属性对本区的断裂系统进行了精细刻画,得出本区主要发育3组走向的断裂:一组为受喜马拉雅构造运动南北挤压应力作用下形成的近东西走向的火焰山和玉果大断裂以及伴生断裂;另一组为葡萄沟和玉果逆冲构造带向南推覆过程中,由于南北向挤压应力的不均匀性形成了平面上呈北西-南东向雁行式展布的张扭性断裂;第三组断裂展布方向主要为北东-南西向,主要发育在葡北构造带与胜北次凹的过渡部位。本区对构造格局具有控制性的火焰山断裂为逆掩推覆断裂,断层上陡下缓,深部断层沿八道湾组煤层滑脱,断面逐渐消失,在横向火焰山断裂由东向西断距逐渐消失,在研究区东部断层冲出地表,在工区西部断层消失在新近系桃树沟组内。

本区的构造格局为印支、燕山和喜马拉雅期构造运动叠加的结果,印支和燕山构造运动形成的构造为南北走向,燕山运动末期火焰山断裂还没有发育,神东次凹与胜北次凹是一个凹陷;喜马拉雅期火焰山断裂形成、发育,构造走向为东西向,导致统一凹陷解体,形成了火焰山构造带南北的两个次凹,胜北次凹和神东次凹长期处于构造的沉降区,地层埋藏深度大,烃源岩热演化程度高,是本区的主要油气来源供给区。

根据现今主要含油层段侏罗系七克台组底界的构造展布特征将本区的构造单元划分为5个四级构造单元(图5)。① 神北构造带,位于火焰山断裂下盘,构造总体变现为由东向西的抬升的单斜,构造类型主要由与火焰山断裂平行的逆断裂及次生断裂相交形成的逆断块构造组成。② 葡萄沟构造带,位于火焰山断裂上盘,构造类型主要由推覆背斜构造和断块为主。③ 葡北构造带,位于葡萄沟推覆背斜带的南部至玉果断裂带下盘,该构造带总体变现为由南向北倾末的大型鼻状构造,其构造类型主要为低幅度的背斜、断鼻和正断层形成断块构造。④ 玉果构造带,位于玉果断裂的上盘,主要由玉果逆冲断裂控制的断背斜和断块构造带。⑤ 胜北次凹和葡西次凹,在葡萄沟、玉果和葡北3个正向构造带控制下,在葡北构造带两翼发育的两个负向构造单元。葡西次凹埋深较浅,最大埋藏深度为海拔3 200 m,胜北次凹埋藏深度较大,最大埋藏海拔深度可达5 000 m以上。

4.3 储层描述

目前,研究发现研究区的油气藏都发育于七克台组底部、三间房组和西山窑组顶部基准面上升半旋回的薄砂层中。其中七克台组底部砂层单层最大厚度一般小于10 m,多为厚度5~7 m的薄砂层。岩性为灰色粉砂岩、泥质粉砂岩、细砂岩及粗砂岩,电测解释有效孔隙度为8.7%~18.8%,渗透率为(0.1~2)×10-3μm2,岩心分析有效孔隙度8.1%~19.4%,渗透率(0.05~0.98)×10-3μm2,属中孔低渗型储集层。三间房顶部砂层厚度较七克台储层略厚,但单层最大厚度一般也小于15 m电测解释有效孔隙度为9.2%~15.6%,渗透率为(1~20)×10-3μm2;岩心分析有效孔隙度5.7%~19.3%,渗透率(0.1~25)×10-3μm2,属中孔-中低渗型储集层。西山窑顶部砂层单砂厚度一般为10~20 m,最厚可达30 m以上,孔隙度一般9.9%~19.8%,渗透率一般(0.6~7.88)×10-3μm2,属中孔-中低渗型储集层。

充分利用地震资料结合井资料进行储层反演是目前储层描述的关键技术。地下地层反射特征是由地下地质界面阻抗变化决定的,波阻抗的差异和变化决定了地震反射的强弱和横向变化规律,这是能否通过地震资料预测储层变化的基础。本区储层预测是在测井曲线环境校正、标准化的基础上,通过岩石物理模拟分析、储层敏感参数分析得出:① 七克台组砂、泥岩纵波阻抗几乎没有差异,值域完全重合,利用常规叠后反演难以预测该段砂层的分布;② 三间房到西山窑油藏储层段,砂岩阻抗比泥岩阻抗低,值域范围是分开的,地震的反射与砂泥界面有对应关系,可以利用叠后反演技术进行预测;③ 自然电位曲线能够较好区分出七克台组、三间房组砂、泥岩变化,运用自然电位曲线进行地震波形指示模拟、多属性特征参数反演及地质统计学反演可以进行储层描述(图6);④ 通过叠前弹性参数统计分析认为,纵波类弹性参数对砂岩和泥岩难以有效区分,在横波类弹性参数上砂岩的值域范围比泥岩高,但仍有较大的重叠区,横波类弹性参数对砂泥岩识别比纵波类参数效果要好;⑤ 通过叠后油气检测低频伴影法,能量比值法、谱分解法和叠前油气检测分析认为叠后低频伴影法和谱分解法对该区的储层油气指示较高,与钻井的吻合率可到60%,其他方法吻合率较低。

通过多种地震和测井联合反演方法对七克台组和三间房组油层段砂体储层的预测认为:本区七克台组和三间房组是物源来自东部布尔加凸起的辫状河三角洲沉积体系,七克台组和三间房组上部退积式辫状河沉积砂体向玉果构造带和胜北次凹逐渐减薄至尖灭(图7),围绕葡北构造带南北向构造轴部和两翼的缓坡部位储层较发育,是寻找隐蔽构造+岩性油气藏的有利部位。

图6 研究区地震波形指示模拟自然电位曲线储层反演剖面Fig.6 Reservoir inversion profile shown by seismic waveform indicator simulation SP curve in the study area

图7 研究区三间房组上部砂体顶部构造与砂体叠合图Fig.7 Superimposition of top structure and sand body at the upper Sanjianfang Formation in the study area

4.4 成藏规律分析及钻探效果

研究认为本区的油藏总体受构造控制,油气藏的主要类型为断背斜、断鼻和断块圈闭类型,局部发育构造背景上的岩性油气藏。通过油藏剖面分析、构造的演化分析、砂体分布预测及综合评价对本区的油藏聚集规律得出下列新认识。

1) 胜北次凹及神东次凹是本区主要的生油凹陷,玉果构造带、葡北断背斜断块构造带及葡萄沟断背斜构造带与台北凹陷的主要生油凹陷胜北次凹和神东次凹相邻,处于油气运移的迎烃面上,是捕获油气的主要构造带单元,沟通烃源岩的断裂系统是油气运移的优势通道。

2) 本区发现的油气藏基本上都分布在靠近胜北生油次凹一侧,翻越葡北构造带的脊线的西部斜坡区没有获得油气的发现。在火焰山断裂发育之前,即燕山期神东次凹与胜南次凹连为一体,属于一个整体凹陷。因此,神东次凹形成的油气沿着火焰山断裂及下盘断裂由东向西运移,在神北及胜南地区的高部位断块圈闭聚集。

3) 葡萄沟构造带、玉果构造带的构造走向与葡北构造带走向基本垂直,呈现出“马鞍”型结构,这种构造结构说明葡北构造带形成较早,主要形成于晚燕山期,构造走向近南北向,而后期的喜马拉雅运动的挤压为南北向,两期构造的叠加形成了现今的构造格局。这3个构造带的形成都与胜北次凹的烃源岩的排烃期相匹配,油气成藏条件非常有利。

4) 目前西山窑组发现的油气藏仅发育在葡北1号构造的葡北20井区及玉果构造带,除玉果构造带外,本区西山窑组断裂十分发育,并且储层的物性较差,不利于油气的保存,来源于水西沟群的油气可能直接通过断裂向上运移至三间房组和七克台组的储层中。

5) 葡北构造带脊部构造岩性圈闭、东部斜坡区的岩性圈闭及火焰山断裂下盘神北构造带的隐蔽构造是寻找有利含油气目标区。

在油藏成藏规律的指导下,围绕葡北构造带的轴部断鼻圈闭及东斜坡岩性圈闭进行了3轮井位部署(图8)。首批钻探的葡北23和葡北801井与地震预测的储层基本吻合,但地震预测的七克台组底界比钻井揭示的浅了20 m左右,葡北23井在七克台和三间房顶部砂体见到了良好油气显示,在三间房顶部砂体试油仅见到油花,认为葡北23井比葡北10井低了20 m,处于葡北油田油水界面以下,七克台组所发现的20 m砂层电测解释为含油水层,鉴于葡北地区油层为高阻油层的特点,认为是水层,没有试油。葡北801井在三间房组顶部砂层试油获得了日产6方油和4 000 m3的天然气,在葡北801获得油气后,在断鼻圈闭的高部位部署10多口开发井均获得了日产油20 m3,进一步扩大了葡4油藏的含有面积。

随着23井钻探的“失利”,圈闭目标的寻找由葡北构造带的轴部转向葡北构造带的东部斜坡区。第二轮部署的葡北24在三间房顶部砂体见到荧光显示,测井解释为水层,葡北701井在七克台和三间房砂体均未显示,位于葡北801井西部的葡405三间房组砂体试油为水层。通过构造深度及储层预测结果分析认为这三口井地震预测的构造深度和储层结果与钻井误差较小,但3口井均未获得油气发现。

在上述3口井失利后,该区的勘探及滚动评价陷入了进退两难的境地。通过新钻井加入的深度偏移速度模型的不断迭代偏移和油藏成藏规律的不断认识,认为造成葡北24井、葡北701和葡405失利的主要原因是砂体尖灭点和圈闭不落实,沿葡北构造带轴部仍是寻找油气突破的有利区域。应用新一轮的深度偏移资料在葡北2井东部落实了一个三间房组具有鼻状构造背景大型岩性圈闭(圈闭面积8 km2),部署了葡北25井(图7,图8),葡北25井钻探后,地震预测三间房顶界深度与钻井深度绝对误差为1 m,预测的三间房储层与钻井吻合,经测井解释为含油水层,3 mm油嘴试油后获得了自喷日产20方油,基于对葡北25井三间房油层的认识,认为葡北23井七克台组20 m砂岩与葡北25井三间房组油藏具有类似的低阻油藏的特征,试油后获得了日产油20m3。葡北25井的突破是地质问题导向深度偏移速度建模精度不断提高,偏移成像结果不断接近地下真实地质情况的结果。

葡北25和葡北23井获得突破后,在葡北23和葡北25断鼻圈闭及东部砂体分布区又部署了葡北201、葡北202和葡北106评价井及探井葡北26井在三间房顶部砂体和七克台地部砂体均获得了日产20吨高产油气流,目前在葡北106北部低部位又部署了葡北108井,展示出与葡北油田连片的趋势,预测含油气面积11 km2,是继发现葡北油藏20年以来在老油区取得的又一重大油气突破,也是“两宽一高”地震勘探技术在吐哈油田高成熟勘探区块不断技术创新应用的结果。

5 结论

1) 针对吐哈油田复杂地表条件,“两宽一高”地震勘探对进一步解决静校正、复杂构造成像和砂体识别等方面明显优于老资料,为吐哈探区油气勘探开发提供了强有力的技术支撑。

图8 研究区七克台组和三间房组井位部署Fig.8 Well locations in the Qiketai and Sanjianfang Formations in the study area

2) 通过地质问题导向的高精度音频电磁反演、声波测井和地层层位约束的深度偏移初始速度场建立、速度模型的迭代、优化和各向异性叠前偏移,深度偏移的地震资料较准确反应了地下地质体的真实形态,为本区油气突破奠定基础。

3) 本区侏罗系发育6个三级层序和6个湖泛面,其中七克台组上部的湖泛面是全区最大湖泛面,并形成了七克台组以下油气藏的区域盖层,可作为全区地层对比的标志层。七克台组和三间房组顶部油藏位于2个连续基准面上升半旋回的底部,储层和盖层配置优越,成藏条件有利。

4) 本区七克台组和三间房组储层属于物源来自西部布尔加凸起的辫状河三角洲沉积,在葡北构造带西翼和轴部发育,向胜北次凹和玉果构造带减薄至尖灭,葡北构造带北端与玉果构造带结合部及葡北构造带东部斜坡是寻找含油气圈闭的有利区。

5) 本区构造具有“四带、两凹”的特点,油气藏分布受构造格局控制明显,主要沿构造带的脊线部位聚集,断裂系统是油气运移的主要途径。

6) 发挥了“两宽一高”地震资料的优势,基于方位道集的构造几何属性精细识别了本区的精细断裂系统,多种地震宽频带地质模型储层反演技术较准确识别和预测了储层的变化,为本区油气突破提供了有利的地质依据。