再现辉煌隋唐长安城遗址考古精粹

2019-06-17龚国强

文 图/龚国强

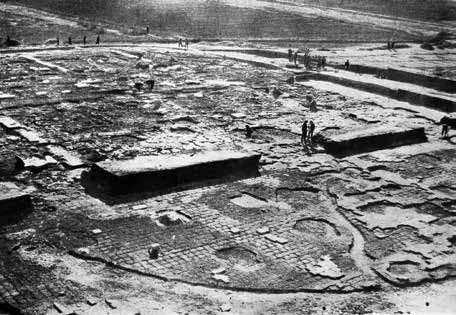

唐大明宫含元殿遗址考古发掘场景

隋大兴唐长安城(582—904 年),习称为“隋唐长安城”,是隋唐两代沿用的伟大都城,也是当时世界最为繁华的东方大都市,是人皆仰望和向往的理想之地。英国著名历史学家汤因比先生曾经有这么一说,假如让他再活一次,重新选择出生的城市,他会舍弃20 世纪的伦敦,而选择7 世纪的长安。

一千四百年以后,昔日辉煌的隋唐长安城早已被今天西安城市建筑覆盖于地下,仅有慈恩寺塔(大雁塔)、荐福寺塔(小雁塔)、小段夯土城墙等遗迹存留于地面之上,供今人追忆。

隋唐长安城遗址的科学考古始于1956 年,迄今已历六十余年,可谓成果丰硕,渐展都城轮廓面貌。有道是:

茫茫古都今何在?街区巷尾隙中寻。

衣鞋磨破手茧厚,探铲手铲磨砺新。

夯土殿址是重点,陶瓷残片莫丢弃。

文献记载残缺漏,都城复原靠实迹。

八水帝王都 城阙壮规模

关于隋唐长安城的记述,自唐至清历代不绝。唐时有韦述的《两京新记》,北宋有宋敏求的《长安志》和吕大防的石刻《长安城图》,南宋有王应麟的《玉海》,元代有骆天骧的《类编长安志》和李好文的《长安志图》,清代有徐松的《唐两京城坊考》和王森文的《长安城图》等,这些文字记载和地图都是我们今日隋唐长安城遗址考古所参考的必备文献。

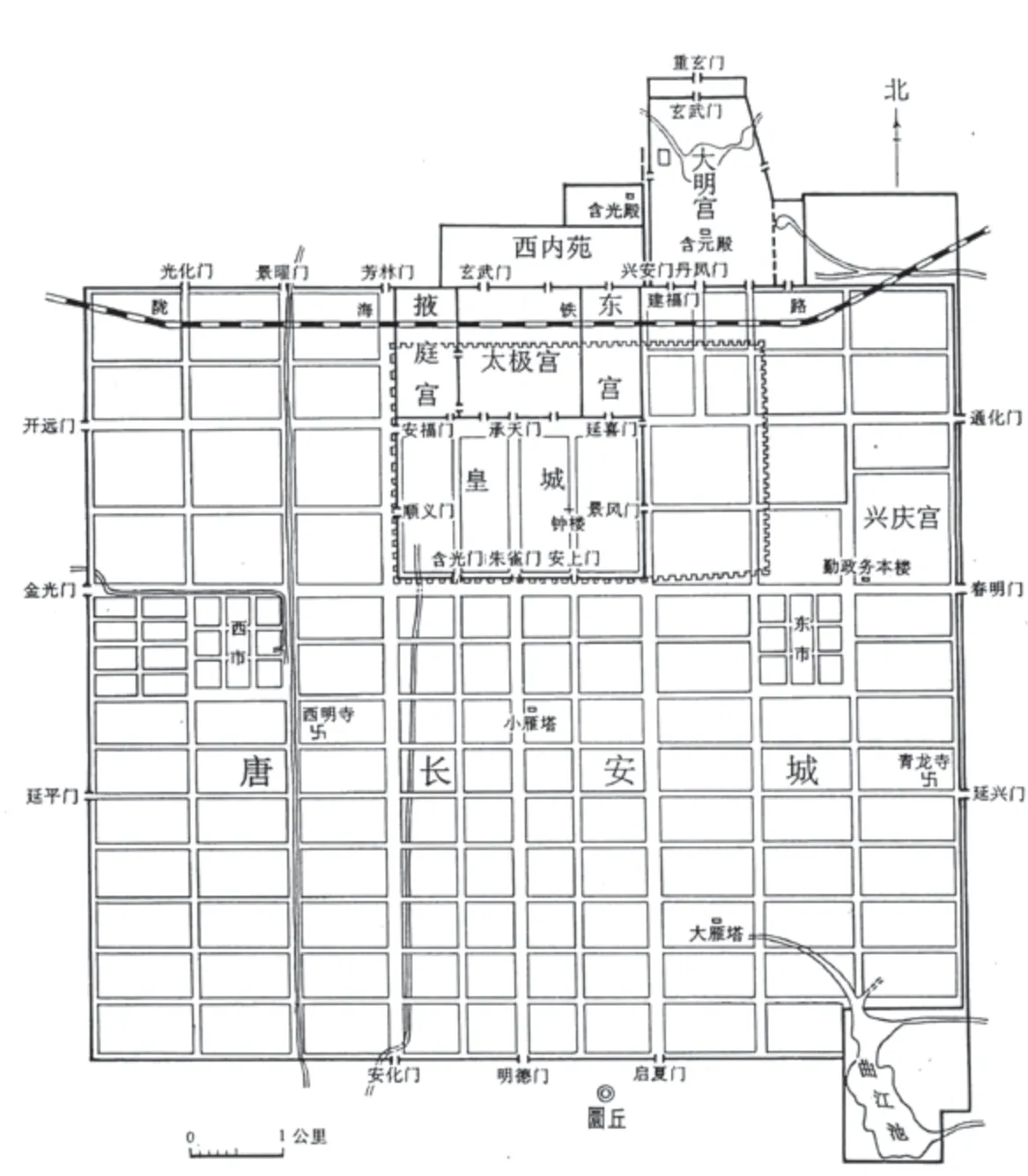

唐长安城遗址实测复原

1956 年,陕西省文物管理委员会对隋唐长安城址进行了考古调查。次年,城址的考古调查和发掘改为中国科学院(今中国社会科学院)考古研究所来具体执行。1956—1962 年是隋唐长安城遗址考古的起始和奠基阶段,当时的西安城区主要位于明清老城,也就是唐代皇城及向东扩大的区域范围内。隋唐城址的大部分位于当时的西安郊区,部分城墙段落地面之上尚可见到。故这一阶段的考古工作至关重要,主要是通过大规模的考古勘探、测量、发掘,基本完成了对外郭城的城墙街道、里坊市场、皇城、宫城禁苑等范围和格局分布的实测和核实,绘制出了唐长安城址平面分布实测图和初步复原图,为以后的城址研究打下了坚实的基础。

经钻探,隋唐长安城城墙均为板筑夯土墙,仅城门两侧砌有城砖。城墙大多埋在地表下0.5—1.5 米处,露出地表的城墙一般高出地面0.7—1.5 米,最高的地方达3 米。城墙基部一般宽9—12 米,而在与城门相接之处则宽达20 米。

城址的平面呈长方形,东西较长,南北略窄,方向用磁针测得为略北偏东2°。考古实测数据与《长安志》所记有些出入,但当以前者为准。

隋唐长安城周边有八水(渭、泾、沣、涝、潏、滈、浐、灞河)环绕,城内由外郭城、皇城、宫城等部分组成,并穿有清明渠、永安渠、黄渠、龙首渠等供水渠道。

外郭城周有12 城门,各面均3 个城门。南城墙的安化、明德、启夏3 个城门都已进行过考古调查;西城墙的开远、金光和延平3 个城门,后两者已经调查,开远门则因被大土门村完全占压而无从下手;北城墙的光化门、景曜门、芳林门3 个城门因被占压和破坏,位置都不清楚;东城墙北段破坏较严重,通化门已经破坏无遗,其南面的春明和延兴两门都经考古调查过。

外郭城内有南北向大街11 条,东西向大街14 条,街道十分宽阔,其中明德门内至太极宫承天门之间的中轴大街最宽,达150—155 米。中轴大街以东55 坊为万年县,大街以西55 坊为长安县。郭城街道之间划分成棋盘格状,为一个个里坊。里坊数先后略有变化,唐初置时为108 坊,后因大明宫新建,其南里坊分割而旋增为109 坊,至开元十四年(726 年),因兴庆宫扩建又成108 坊,遂成永制。

考古勘察结果表明,皇城东西两侧的6 列坊面积最大,其南的6 列坊面积次之,他们都有纵横十字街和东西南北4 座坊门;朱雀大街两侧的4 列36 坊面积最小,东西横街和东西坊门各1,为防“泄气以冲城阙”。各坊四周均有夯土板筑的坊墙,墙基厚度均在2.5—3 米。

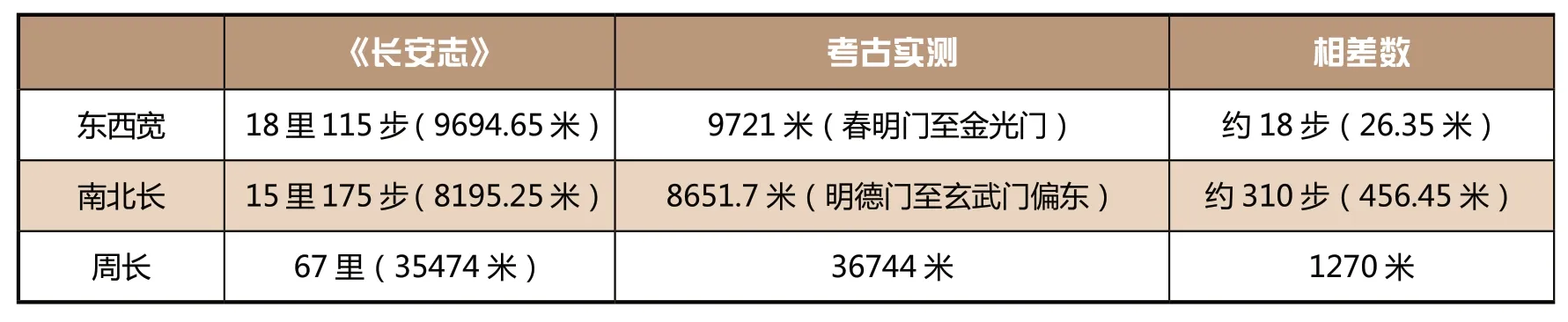

隋唐长安城遗址考古实测与《长安志》记录对比(按唐1 尺=0.294 米、1 步=1.47 米计)

目前只有极少数坊(兴化、永宁、安定、群贤、怀德、新昌、延康等)零星做过考古工作。1987 年考古队员对安定坊进行了发掘,搞清了坊中宽20 米的大十字街,另在坊中西北隅还清理出小十字街,其中小十字街的东西街保存较好,街宽6 米,全长近500 米。这说明在各坊内十字街分割的四隅坊区,还应有小十字街分布。里坊中分布有官署、民居官宅、寺观宗庙等建筑。

皇城是中央官署和太庙、社稷之所在。经实测,皇城平面呈长方形,其东、西、南三面都筑有城墙,北面无城墙封堵,仅以横街与宫城相隔。皇城东西广2820.3 米,南北长1843.6米(由南城墙外侧至宫城南墙南侧),周长9.2公里,面积约5.2 平方公里。实测结果与《长安志》《长安志图》等记载基本相符,惟南北长度比文献记载多出50 米。皇城南墙的含光门遗址在1984 年修葺西安明清城墙时被发现,1986 年已经考古发掘。

总而言之,考古视野下的隋唐长安城规模宏大,面积达84 平方公里(为同时代罗马城的7 倍),人口达百万之众,体现出隋唐大一统国家的恢弘气派。同时,中轴为主、左右对称的城市建制,也充分显示了隋唐两朝极强的居中立极、中央集权的政治理念。

里坊格局如白居易在《登观音台望城》中说到的“百千家似围棋局,十二街如种菜畦”,是北魏、北齐都城制度的集大成者,可谓中国古代城市建设史上的高峰,启示了宋元明清各代都城的建设理念。隋唐长安城形制为当时东亚国家如新罗王京、日本奈良平城京等都城所模仿,对东亚城市建筑的发展历史也做出了重要贡献。

不睹皇居壮 安知天子尊

隋唐长安城三大宫城为隋大兴宫唐太极宫、唐大明宫和兴庆宫,分别称西内、东内和南内。前者因城市占压而未得发掘,后两宫经考古发掘可知部分真容。

唐大明宫

大明宫是唐高宗及以后16 任皇帝居住和处理朝政的政治中枢,始建置于太宗贞观八年(634 年),毁于僖宗天复四年(907 年)。1961 年,国务院把大明宫遗址列为第一批全国重点文物保护单位,大明宫遗址得以较完整地保存下来,后来被列入全国第一批国家考古遗址公园和世界遗产名录。

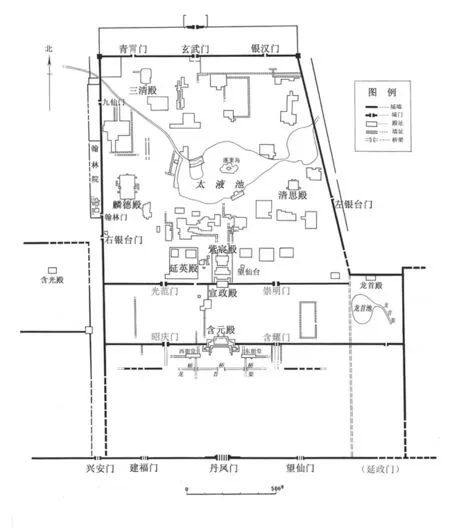

1957 年至今,大明宫遗址考古工作持续了60 余年,揭示出略呈梯形的平面形状和约3.2平方公里的占地范围。宫内已探明的宫殿池台遗址有50 余处,搞清了南部为前朝区、中间高地为朝政区和北部为后宫园林区的布局。

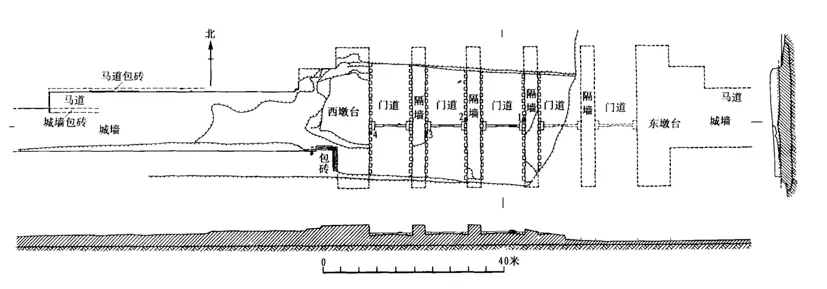

大明宫的正南门为丹凤门,它是唐代皇帝200 多年间举行登基、改元、宣布大赦等典礼的重要场所,也是考古发掘揭示出古代建制等级最高的宫城城门。门体规模宏大,墩台南北宽33 米,东西长74.5 米,若加上东西两侧各长54米的登城马道,东西横宽达180 余米,为历代城门所不及。门体设有5 个门道,门洞宽达8.5米,中间横置石门槛,恰与唐代诗赋中“十扇开闭”“凤门五开”所载相符,也是敦煌壁画之中五门道城门形象的实际来源。

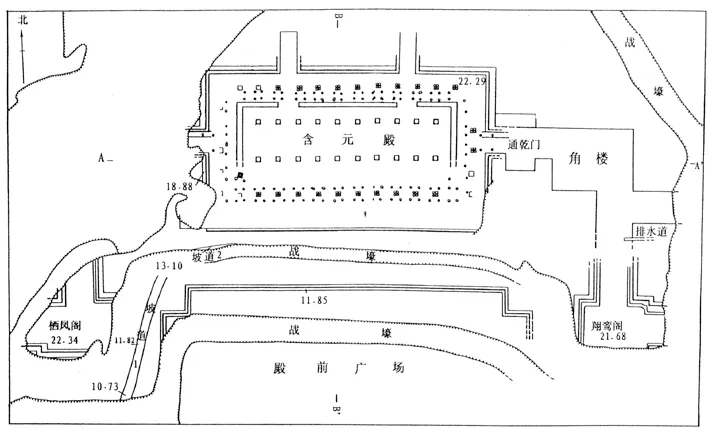

含元殿是唐大明宫的正殿,也是皇帝于元旦、冬至时举行外朝大典的重要地点。但至20世纪50 年代时,含元殿遗址已经变成了一大两小的3 个土丘,被当地居民当成锻炼和观景的高土台。1957 年对含元殿殿堂遗址进行了首次发掘,1995—1996 年又对殿址进行了全面揭露。发掘表明,含元殿系在龙首原高地的南崖上建筑而成,上下有递进的三层夯土大台,含元殿殿堂坐于三重高台上,台基高3.5 米,东西长77 米,南北宽43 米。殿堂面阔13 间(间广5.3 米),进深6 间。殿的东西两侧前方,分别有三重子母阙形制的翔鸾阁、栖凤阁,呈对称夹峙之状。两阁及大殿之间的东西两侧,有飞廊、角楼等连接,还有供大臣登殿的龙尾道。含元殿为成组建筑群,有建筑学家认为是五凤楼形式。

唐大明宫遗址平面

唐大明宫丹凤门遗址发掘场景

唐大明宫丹凤门遗址考古平剖面

唐大明宫丹凤门复原效果(杨鸿勋先生作)

作为正殿的含元殿,其宏大的气派和雄伟壮丽的面貌充分体现出唐朝建筑大气的特点。著名唐代诗人李华有《含元殿赋》赞曰:“进而仰之,骞龙首而张凤翼;退而瞻之,岌树颠而崒云末。”“逮北宫之尊严,上取法于天帝;乃图正殿之逌居,规崇山而定制。信神明幽赞,而人谋袭契,不然,何前王旷此之雄丽也?”王维更有诗句“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒”,生动地描写了当时在含元殿举行大朝会的盛况。

麟德殿是大明宫中的偏殿和便殿,是皇帝宴飨群臣、观赏乐舞和接待外国使节宾客的重要场所,703 年,武则天曾在此宴请日本遣唐使粟田真人等,唐代宗也曾在此殿及殿庭设宴慰问神策军将士3500 余人。

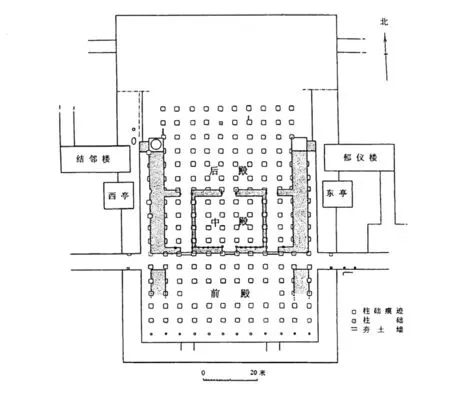

早在1957 年,麟德殿遗址便开展了大规模的考古发掘,表明麟德殿遗址不仅是大明宫中保存最完整的殿址,铺地砖痕还清晰如初,而且其规模宏大,上下两层夯土台基高5.7 米,南北长约130.4 米,东西约80 米宽,由前、中、后连接不断的三殿以及东西两侧对称的结邻楼、郁仪楼和东亭、西亭组合而成,建筑面积达1.23万平方米,其复杂的建筑组合以及大跨度、大体量的建筑技术可居大明宫乃至唐代各建筑群之首,代表了唐代建筑的高超水平。麟德殿遗址的两期保护展示工程采用了原址覆土、其上模拟展示的方式,堪称土遗址保护的典范。

唐大明宫含元殿遗址考古平面

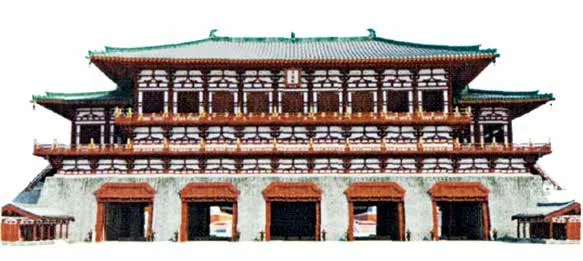

唐大明宫含元殿复原效果(水晶石公司制作)

唐大明宫麟德殿遗址平面分布

兴庆宫

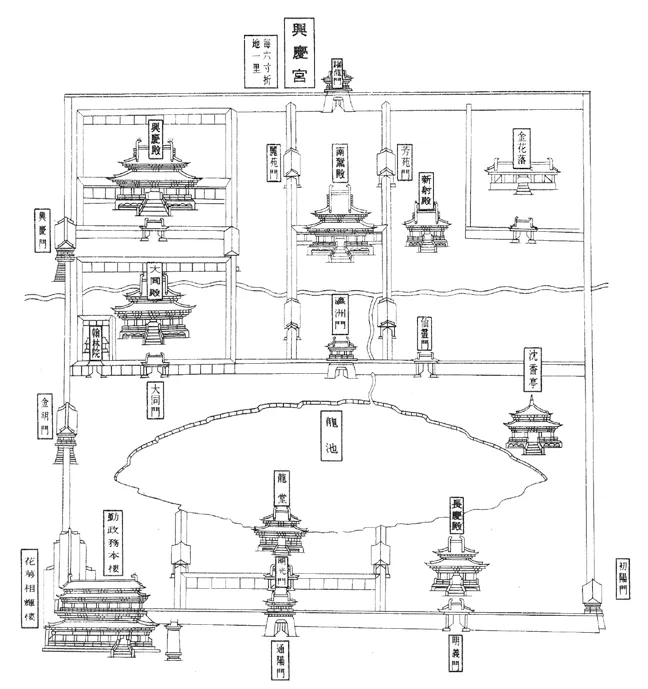

兴庆宫是盛唐开元二年(714 年)由王子宅第改为皇宫的,天宝年间(742—756 年)又大规模扩建,因位置相对于西内太极宫、东内大明宫,而被称为“南内”。兴庆宫因是唐玄宗和杨贵妃长期起居、宴乐和处理朝政的宫城,曾盛极一时。宫城是利用玄宗潜龙为临淄王时的邸宅扩大改造而成的,故宫内布局与西内、东内有所不同,正门开于西面宫墙,宫的北部为宫殿区,分布有大同殿、兴庆殿、南熏殿、新射殿、翰林院、金花落等多处殿庭楼阁建筑,南部则是以龙池为中心的后宫园林区。

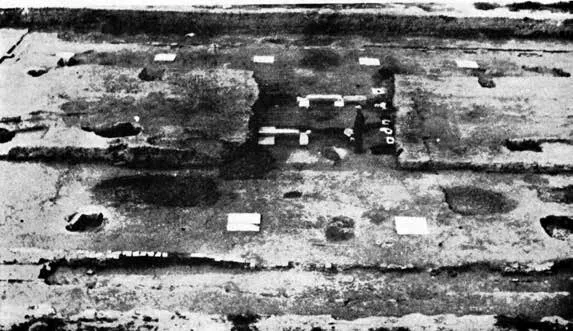

兴庆宫遗址的考古始于1956—1957 年的大规模调查,探明整个宫城呈长方形,东西宽1080 米,南北长1250 米,面积达1.35 平方公里。1958 年为配合兴庆公园建设,又在兴庆宫西南隅进行了大规模的发掘工作,主要揭露出勤政务本楼和花萼相辉楼等重要建筑遗址。

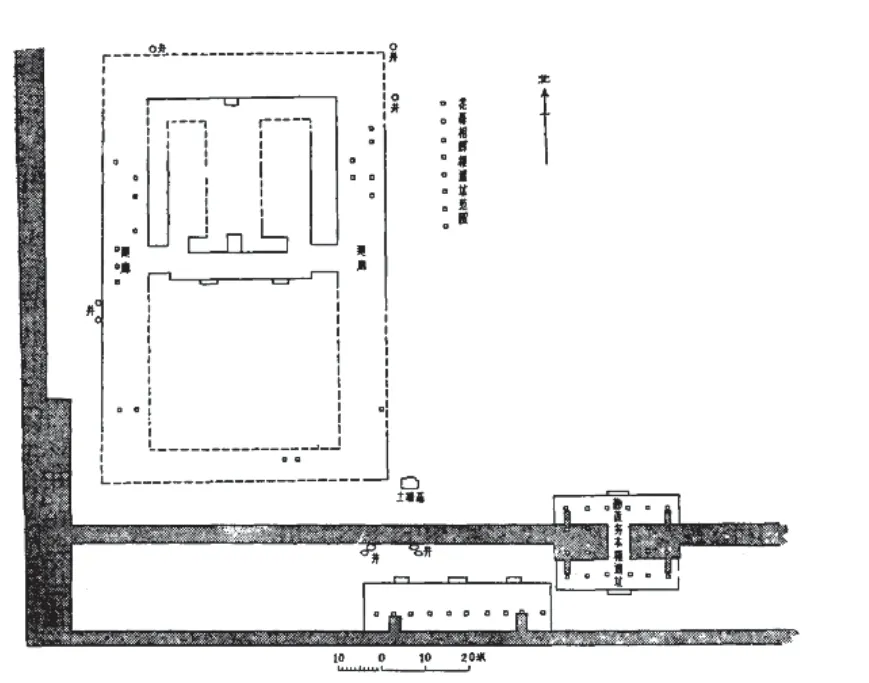

勤政务本楼始建于开元八年(720 年),后又经多次扩修。该楼跨兴庆宫南面内侧宫墙而建,是一处过门式的二层建筑,平面呈长方形,东西宽26.5 米,南北长19 米,面阔五间,进深三间,面积达500 余平方米。现存中间门道宽4.9米,有两道相距3 米的石门槛,石门槛均凿有车辙沟槽,沟槽间距1.38 米。花萼相辉楼遗址即考古报告所称的17 号建筑基址,破坏较严重,南北长29 米,发现南北平行、间距4 米的大柱础8 个。

勤政务本楼的名字来源于唐玄宗勤于政事、励精图治之意,花萼相辉楼名取自《诗经》“棠棣”篇,意即花、萼相扶相承,相互辉映,象征玄宗与兄弟宁王、薛王、岐王、申王之间兄弟亲爱相扶。两楼位处兴庆宫西南隅,都临街而建,其意图可从唐玄宗诗序中看出,即“登勤政务本及花萼相辉之楼,所以观风俗而动人,崇友于而敦睦”。

唐大明宫麟德殿遗址发掘场景

唐大明宫麟德殿复原效果

宋代吕大防石刻《兴庆宫图》

两楼在开元天宝年间因唐玄宗用以处理朝政、与兄弟联谊、观赏街景、欢度千秋节、观赏花灯、酬答民众喧呼等各种活动而名噪天下,以致唐代诗人留下了大量颂扬其辉煌的诗赋。花萼楼由于是宴请外国使者和各种庆典的重要场所,建筑高大辉煌,有大唐第一楼之称,唐代诗人郑嵎写道:“千秋御节在八月,会同万国朝华夷。”唐高盖《花萼楼赋》颂曰:“崇崇乎实帝城之壮观也”,“遥窥函谷之云,近识昆池之树。……且壮丽难匹,光华匪一”。

奴马满宅舍 金银盈帑屋

堪称20 世纪考古大发现的“西安何家村唐代窖藏”,虽然已经过去半个世纪,仍是我们今日津津乐道的热门话题。

1970 年10 月,西安南郊何家村的基建工地上意外地发现了2 只陶瓮(高65 厘米,腹径60厘米)和1 个银罐(高30 厘米,腹径25 厘米),内藏金银器皿270 件、金饰品13 件、银铤8 件、银饼22 件、银板60 件、玛瑙器3 件、玻璃器1件、水晶器1 件、玉带10 副、玉臂环1 对、中外钱币466 枚,以及金箔、麸金、朱砂、石英、琥珀、石乳等珍贵药材18 种,共计1000 余件。这批窖藏遗物的出土被誉为“划时代的伟大发现”,不仅数量众多、种类繁杂、而且制作精美,保存完好。

何家村文物出土地点根据唐长安城勘探实测复原图、宋代吕大防的石刻唐长安城图,再对照今日西安地图,可以确断在唐长安城的兴化坊内,进一步分析其具体位置,当在兴化坊中部偏西南部位。

唐兴庆宫勤政务本楼遗址发掘场景

唐兴庆宫勤政务本楼、花萼相辉楼相对位置

窖藏中的金银器皿令人炫目不已。鸳鸯莲瓣纹金碗,高5.5 厘米,口径13.7 厘米,足径6.8厘米,重392 克。用锤揲技法制成,纹饰錾刻,整个造型庄重而饱满。器壁的莲花瓣纹有上下两层,向外凸鼓。每莲瓣中还錾刻有鸳鸯、野鸭、鹦鹉、狐狸等动物纹饰以及空白处装饰的飞禽、云纹、鱼子纹底等。碗内有“九两半”墨书字迹。至于碗的用途,现今我们使用的各种质地的碗主要是盛食器,有时也用作饮器;但唐代金碗的用途,我们可以来看一段古代的文献记载,五代王定保所撰《唐摭言》卷十五载:“王源中,文宗时为翰林承旨学士。暇日与诸昆季蹴鞠于太平里第,球子击起,误中源中之额,薄有所损。俄有急召,比至,上讶之,源中具以上闻。上曰:‘卿大雍睦!’遂赐酒两盘,每盘贮十金碗,每碗容一升许,宣令并碗赐之。源中饮之无余,略无醉态。”可见在唐代宫廷里金碗是饮酒器。

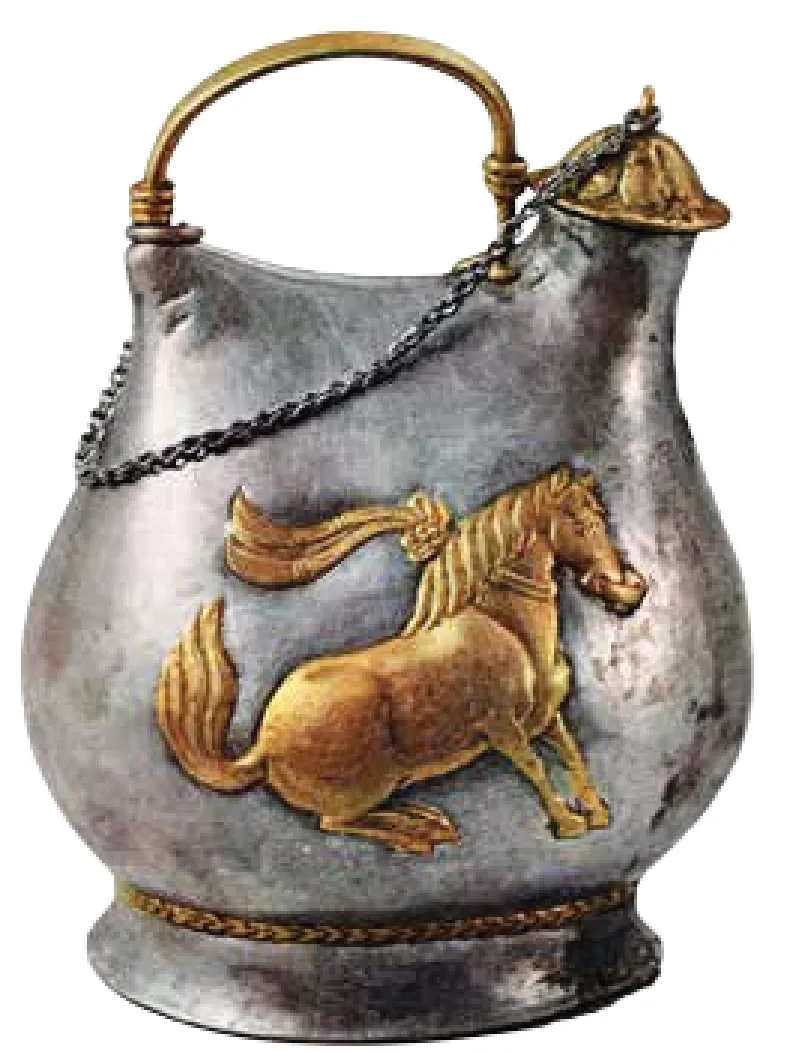

同出的鎏金舞马衔杯银壶是另一件明星般的奇特器物,系仿草原游牧民族使用的皮囊形状制作而成。银壶器高18.5 厘米,扁圆形壶身,两腹均模压出衔杯匐拜的舞马形象,上方壶嘴为竖筒状小口,覆盖有莲瓣盖帽,并通过一条银链和壶侧的弓状提梁相连。银壶通体抛光,而舞马、壶盖、提梁处则均鎏金。壶底圈足内有“十三两半”墨书题迹一行。

唐兴庆宫勤政务本楼、花萼相辉楼复原效果(杨鸿勋先生作)

关于何家村唐代窖藏的年代和性质,论者意见不同,主要有三:郭沫若先生认为是唐天宝十五年(756 年)6 月因安禄山之乱,邠王李守礼后人逃奔四川时所窖藏;北京大学齐东方教授等认为是唐德宗建中四年(783 年)的泾原兵变时,尚书租庸使刘震出逃时进行的窖藏;还有学者认为是唐德宗(780—805 年)时达官贵人住宅(非邠王府)的窖藏。

何家村唐代窖藏的发现,以实物形态体现出当时都城帝王贵族层面上的物质生活水平,极大地弥补了六十余年来隋唐长安城遗址考古发掘多出土残砖碎瓦而造成错识的缺憾。从学术方面而论,其重要意义主要有三点:

何家村唐代窖藏的金银器制作,采用了钹金、浇铸、切削、抛光、焊接、铆、镀、刻、凿等多道复杂工艺,代表了唐代金银器制作的最高技艺,是唐代金属冶炼、设计、加工等整套技术的一次集中大展示。

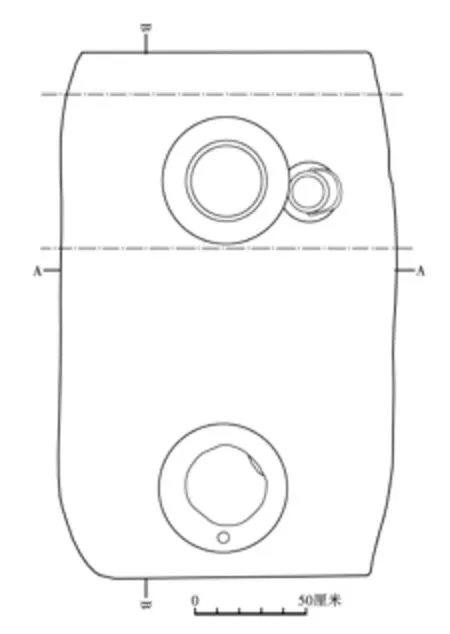

何家村唐代窖藏陶瓮、银罐位置

何家村唐代窖藏精品(《花舞大唐春:何家村遗宝精粹》)

鎏金舞马衔杯皮囊银壶印证了唐代郑处诲《明皇杂录·补遗》的记载:“玄宗尝命教舞马四百蹄,各为左右,分为部目,为某家宠,某家骄。时塞外亦有善马来贡者,上俾之教习,无不曲尽其妙。因命衣以文绣,络以金银,饰其鬃鬣,间杂珠玉。其曲谓之《倾杯乐》者,数十回奋首鼓尾,纵横应节。又施三层板床,乘马而上,旋转如飞。或命壮士举一榻,马舞于榻上,乐工数人立左右前后,皆衣淡黄衫,文玉带,必求少年而姿貌美秀者。每千秋节,命舞于勤政楼下。”唐代诗人张说也有诗描述舞马拜寿时的表演姿态:“髤髵奋鬣时蹲踏,鼓怒骧身忽上跻。更有衔杯终宴曲,垂头掉尾醉如泥”,“屈膝衔杯赴节,倾心献寿无疆”。安史之乱爆发后,叛军攻破首都长安,玄宗逃奔蜀中,舞马被散落民间。安禄山因常喜看舞马表演,故搜寻了数匹,置于范阳。后转为安禄山部下田承嗣所得,不识其贵,而与普通战马杂放于一起。有一天,遇军中宴乐,舞马闻听而习惯性不停地起舞。马倌以为其为妖孽,竟“拥篲以击之”。没想到舞马以为舞蹈不合拍子,故更加抑扬顿挫地起舞。马官随即把这种奇怪事情上报,田承嗣遂命令用鞭子(或木棍)猛击舞马,直至将其活活打死。其时虽有认识舞马者,但因害怕被惩罚而始终不敢说明实情。

何家村唐代窖藏出土鸳鸯莲瓣纹金碗

何家村唐代窖藏中的舞马衔杯皮囊银壶

何家村唐代窖藏的金银器、玛瑙器、玻璃器、钱币种类纷呈,显示出唐王朝与域外各地区经济文化多元交流、融合、创新的特色。许多出土物如日本奈良“和同开珎”银币、波斯银币、东罗马金币、水晶杯、玻璃碗、镶金牛首玛瑙杯等,可直接明确来自日本列岛、中亚粟特、波斯、拜占庭等地。

有些器物虽可能在唐都长安制作,但型式和纹饰,如多曲长杯、环形把手杯、摩羯纹、联珠纹等,明显有异于唐朝本土传统器饰,可知源于异域。

窖藏中的许多金银器都有墨书标重,银饼和银板则錾刻重量。这些唐代时的标重,为我们精确测定唐代衡制(唐一两为42.798 克,唐一斤为684.768 克)以及唐代租庸调商业税收的研究提供了珍贵的实物依据。

最后,借用北京大学齐东方教授所言来总结何家村唐代窖藏的精彩之处:“迄今为止,还没有一处唐代窖藏文物从数量、种类和品级上能与何家村遗宝相比。遗宝所展示的唐代多彩世界中快乐的生活、神奇的发明、精妙的艺术、森严的等级、文化的融合等等,仍旧像谜一样吸引着学界不断地探索和破解。”