韧性剪切带和蚀变岩体对坡体卸荷特征影响分析

2019-06-12丁军浩王劲翔涂国祥

丁军浩 邓 辉 王劲翔 涂国祥

(1.成都理工大学 地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室, 成都 610059;2.成都市勘察测绘研究院, 成都 610081)

1 工程背景

岩质高边坡卸荷是坡表一定深度范围内岩体质量劣化的主要外动力之一,不少学者已对高边坡的自然卸荷或人工卸荷特征作了深入研究,黄润秋等[1]认为边坡开挖或河谷下切过程中,边坡二次应力场呈“驼峰应力分布”;文献[2]—文献[5]认为坡体的卸荷特征主要受坡体的外形特征、坡体岩体岩性特征、坡体岩体结构特征、坡体地应力环境以及坡体所处的地质环境等方面的影响;而用裂隙率、张开裂隙率与“隙宽和”3个量化指标进行卸荷带的划分也被郑达和黄润秋[6]提出。

通过野外地质调查发现,研究区高程3 000 m和3 100 m处出现了明显的卸荷异常,而研究区无大的区域断层通过,仅有一定宽度的韧性剪切带和蚀变岩体出露,其是否是造成坡体卸荷异常的原因将有待进一步研究。

2 工程概况

某大坝的坝址区位于青藏高原东部,三江地区北段,河段枯期河水位高程2 892 m,水库正常蓄水位3 054 m。研究区为坝址右岸岸坡,岸坡自然地形坡度一般为30°~45°,局部较陡,岩性单一,为英安岩,局部缓坡一带分布残坡积块碎石夹土,厚度较薄。经地质测绘,研究区虽无Ⅰ级和Ⅱ级结构面,但Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级结构面较为发育,其优势方向主要有2组:①中-陡倾坡内N55°~80°W/SW∠60°~85°;②缓倾坡外N30°~50°W/NE∠15°~25°。坡体卸荷强烈,表层岩体破碎,呈散体-碎裂结构。

此外,研究区发育3条韧性剪切带,带内浅表层发育多条蚀变带,主要表现为高岭土化和绢云母化。坝轴线处工程地质剖面图如图1所示。

图1 坝轴线工程地质剖面图Fig.1 Profile along the axis of dam

3 韧性剪切带及蚀变带发育特征

3.1 韧性剪切带发育特征

研究区发育3条韧性剪切带,由英安质糜棱岩组成,为长英质岩石,具有典型的糜棱结构,碎斑主要为石英,少量为斜长石,碎基为霏细结构,局部为显微晶质结构。肉眼可直接辨别,呈条带状分布,糜棱面理发育,风化后呈薄片状平行排列,如图2(a)所示。局部糜棱面理揉皱强烈,如图2(b)所示。

图2 糜棱面理的风化后照片及揉皱现象Fig.2 Mylonite foliation after weathering and crumple of mylonite foliation

韧性剪切带为断层深构造层次的产物,形成于地壳深部的高温、高压环境,岩石为韧性,在地壳活动挤压力或剪切力的作用下产生韧性形变,形成糜棱面理及糜棱岩,不存在破裂面,但在近地表处,受风化营力作用和卸荷作用影响,表层英安质糜棱岩岩体破碎,裂隙发育,倾倒折断现象明显

韧性剪切带及蚀变带总体产状N60°~83°W/SW∠75°,发育宽50~130 m,其中2条在坝址坝线上游约20 m交汇合并成一条,在坝轴线下游350 m河道拐角处,剪切带产状发生变化,总体产状由N68°W/SW∠75°变为N24°W/SW∠78°,并向下游延伸,其平面分布如图3所示。

图3 韧性剪切带及蚀变带平面分布图Fig.3 Distribution of ductile shear zone and alteration zone

3.2 蚀变岩体发育特征

通过对平硐及地表研究观察,研究区岩体蚀变现象局部较强,呈带状和点状分布,主要发育3条强蚀变带,分布位于高程2 900~3 200 m的韧性剪切带中,而局部小断层构造带或仅平硐揭示的局部蚀变,发育规模不大。

图4 糜棱岩化英安岩 显微镜下照片Fig.4 Microscopic photographs of mylonitized dacite

调查显示,研究区蚀变主要表现为绢云母化和高岭土化,发生了变形作用,加之后期风化营力的作用,形成大量的黏土类矿物,质软,遇水极易崩解。韧性剪切带带内岩石大多为糜棱岩化英安岩,均为斑状结构,块状构造,基质为霏细结构。斑晶主要为石英和斜长石,其中石英斑晶较多,含量可达5%,多为浑圆状或溶蚀港湾状,大小0.5~1 mm,长轴具有定向分布特征,部分石英形成眼球状碎斑;而斜长石斑晶大多发生了明显的高岭土化蚀变,仅保留斜长石晶体假象,含量约5%左右,大多为半自形板状晶体,大小约石英斑晶相似。岩石发生明显的变形定向,基质和假象斜长石斑晶发生了定向排列现象,基质可见大量的细长条状片状矿物绢云母,且绢云母的分布具有定向性,在斑晶周围的绢云母都绕着斑晶矿物分布,其显微镜下照片如图4所示。

4 研究区岩体卸荷特征及韧性剪切带和蚀变岩体对卸荷特征的影响

4.1 研究区卸荷特征

通过研究区各勘探平硐调查及结构面统计得到的岸坡卸荷深度如表1所示。

表1 研究区各平硐卸荷深度Table 1 Unloading depth of footrills in the study area

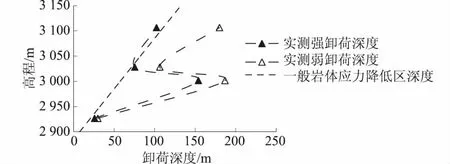

研究区边坡卸荷深度随高程变化曲线,如图5所示,根据工程经验,坡体卸荷深度总体应呈随高程升高而增加的趋势,黄润秋等[1]认为边坡开挖或河谷下切过程中,边坡二次应力场呈“驼峰应力分布”,即坡体二次应力由坡表向里依次分为应力降低区、应力增高区和原岩应力区,其中对岩体工程地质性质影响最为显著的为应力降低区,一般认为其最大发育深度为边坡高度的0.5倍左右,而边坡卸荷裂隙主要分布于应力降低区的一定范围内。但根据平硐调查显示坡体实测卸荷深度均高于正常岩体的坡体卸荷深度,且在高程3 000 m处PDS08强卸荷深度异常增大,而高程3 100 m处PDS06弱卸荷深度异常增大。

图5 研究区边坡卸荷深度随高程变化曲线Fig.5 Curves of slope unloading depth vs. elevation

综合研究区各平硐的卸荷特征可得研究区边坡的总体卸荷特征主要有以下3个特点:

(1)研究区岸坡岩体卸荷强烈,强卸荷和弱卸荷均较发育。在水平方向上,岸坡岩体卸荷由表及里逐渐减弱;在垂直方向上,卸荷带宽度由高到低逐渐变薄,但在高程3 000 m和3 100 m左右部位卸荷深度出现异常急剧增高的现象。

(2)河床低高程部位,由于应力集中明显,几乎无强卸荷岩体分布。

(3)受地形特征影响,负地形部位卸荷略浅。

研究区位于青藏高原东部,三江地区北段,属高地应力区,坡度较陡,为深切峡谷地区。岩性主要为英安岩,岩体强度和刚度较大,岩体储存弹性应变能较高,河谷下切后,坡体卸荷回弹强烈,使得坡体整体卸荷深度较大,但对于高程3 000 m(PDS08)处出现强卸荷异常现象和3 100 m(PDS06)处出现弱卸荷异常现象。综合考虑研究区的工程地质条件,区内无区域大断层和断裂类结构面发育,小断层或局部挤压带虽多有发育,但几乎陡倾坡内且发育规模很小,对坡体卸荷影响较小,因此,认为研究区的强烈卸荷和异常卸荷与研究区出露的韧性剪切带和局部蚀变岩体有关。

4.2 基于UDEC的韧性剪切带和蚀变岩体对坡体卸荷特征影响分析

4.2.1 模型建立

离散单元法程序(Universal Distinct Element Code,UDEC)是一种分析不连续介质变形和运动趋势的有力工具,可用于模拟非连续介质(如岩体中的节理裂隙等)承受静载或动载作用下的响应。非连续介质是通过离散的块体集合体加以表示。不连续面处理为块体间的边界面,允许块体沿不连续面发生较大位移和转动,由于UDEC在计算过程中,能自动识别新的接触面,这就使得程序能更合理地模拟出河谷多次下切过程中裂隙发育情况,也不会将计算模型限制在事先已知的相互作用的有限块体数之中。如此,将能更好揭露坡体随河谷下切的卸荷机理,也可以很好地模拟节理化岩体、碎裂结构岩质边坡的变形和破坏过程,而这都是有限元方法无法实现的。

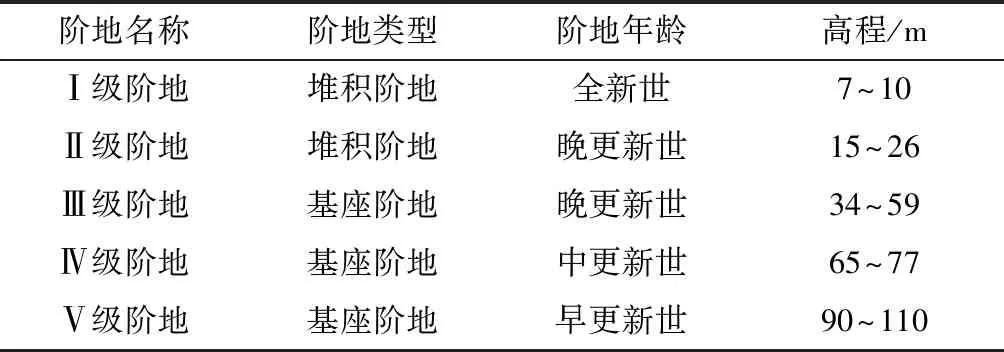

据资料收集显示,研究区主要有5级阶地发育,如表2所示。

表2 区内澜沧江主要发育阶地特征Table 2 Characteristics of developed terraces in Lancang River in the study area

表3 岩体物理力学参数Table 3 Physico-mechanical parameters of rock mass

数值模拟计算了河谷从宽谷期一直到峡谷期5次下切过程,通过是否考虑韧性剪切带和蚀变带的河谷5次下切后岸坡位移场和塑性区的累积变化特征,来分析韧性剪切带和蚀变带对坡体卸荷的影响大小。研究区英安岩溢流面总体缓倾左岸,柱状节理发育陡倾右岸;区内发育2条韧性剪切带和2条蚀变带;根据5级阶地的不同拔河高度确定澜沧江5次下切的深度,构建离散元模型如图6所示,并在据现今地形坡表向内50 m处设置7个监测点,以观察河谷下切过程中的位移变化情况。

图6 坝址离散元模型Fig.6 Discrete element model of dam site

模型范围:x方向跨度1 600 m;y方向跨度约900 m,高程在2 700~3 600 m范围内;其中层节理产状为N30°~50°W/NE∠20°缓倾左岸,柱节理陡倾右岸,倾角为80°。

4.2.2 计算参数

计算过程中岩土体的物理力学参数主要根据某设计院试验并考虑现场调查结果和类似工程将抗剪参数以连通率折减综合选取,具体如表3所示。节理裂隙力学参数如表4所示。

表4 节理裂隙力学参数Table 4 Mechanical parameters of joint fissures

4.2.3 计算结果分析

河谷下切后,坡体应力将发生重新分布,据坡体表面一定范围内的岩体发生卸荷回弹,产生变形,并伴随一定范围的塑性破坏,其破坏范围大小可认为是强卸荷岩体分布范围大小,图7和图8分别为考虑韧性剪切带和蚀变带、仅考虑韧性剪切带和不考虑韧性剪切带和蚀变带3种情况下河谷5次下切后的塑性区分布图和x方向的位移云图。

图7 不同工况下现阶段河谷塑性区分布Fig.7 Plastic zone of the valley at present stage under different working conditions

图8 不同工况下现阶段河谷x方向累积位移云图Fig.8 Contours of cumulative displacement in x direction at present stage under different working conditions

从图7和图8中可以看出:

(1)3种情况下的塑性区分布趋势几乎一致,在不考虑韧性剪切带和蚀变带情况下发育范围略小,总体上均呈随高程增加而厚度变厚的趋势,蚀变带内岩体发生明显屈服,仅表层一定范围内发生拉张破坏。

(2)河谷经5次下切后x方向累计位移较大值主要位于3 200~3 440 m高程处,水平深度随高程增加而增加,且累计位移最大值在考虑韧性剪切带和蚀变带情况下为最大,达50 m,仅考虑韧性剪切带情况下次之,达35 m,在不考虑韧性剪切带和蚀变带情况下最小,达30 m。

(3)3种情况下坡表岩体变形的主要形式为表层柱状节理岩体,在自身重力场及上部坡体的重压下,朝临空方向发生弯曲倾倒。随着斜坡中下部岩体由下至上发生弯曲-拉裂,不断为紧邻中上部岩体提供新的变形空间或临空条件,使得倾倒变形逐渐向坡顶方向发展。岩体倾倒变形的产状累积转动角,在考虑韧性剪切带和蚀变带情况下由较低高程的16°~18°发展到较高高程的26°~27°,部分岩体发生明显的坠覆现象,在仅考虑韧性剪切带的情况下由较低高程的13°~14°发展到较高高程的20°~21°,在不考虑韧性剪切带和蚀变带情况下由较低高程的12°~13°发展到较高高程的17°~18°。

(4)3种情况下,由于边坡高陡、坡内岩体结构发育分布较为连续,因而坡体中下部岩体发生较小的变形,也将导致上部岩体产生较大的位移,即类似于多米诺骨牌的连锁放大效应。

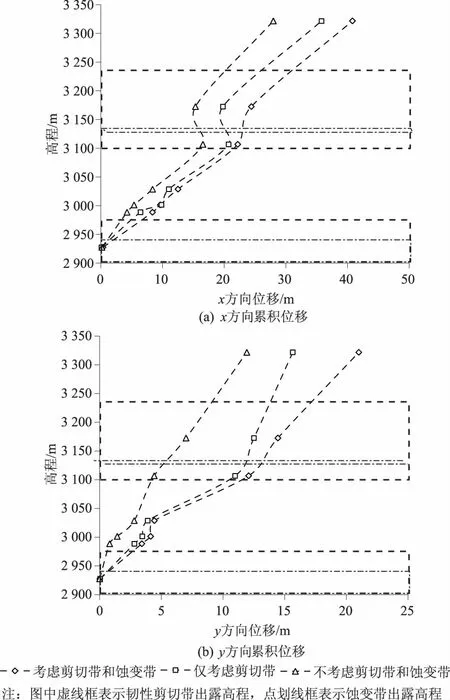

图9为各监测点在x和y方向上的累积位移随高程变化关系曲线。从图9中可以发现,各监测点的位移总体上呈现随高程增加而不断增加的趋势。在高程3 000 m处,仅考虑韧性剪切带和既考虑韧性剪切带又考虑蚀变带的x方向和y方向累积位移接近,但又与不考虑韧性剪切带和蚀变带情况下的累积位移相差不大。

图9 河谷5次下切后各监测点不同方向累积位移 随高程变化曲线Fig.9 Curves of cumulative displacement in different directions at monitoring points vs. elevation after five times of valley incision

分析认为其原因为韧性剪切带在3 000 m高程以下出露,且出露位置位于河谷及低高程处,河谷下切后应力重分布,但河谷及部分低高程岩体处于应力集中带中,说明在3 000 m高程处强卸荷深度明显增大与韧性剪切带的出露有关,但又受其出露高程影响;在3 030~3 170 m高程处,3种情况下的x方向位移均出现突增现象,且累积位移均较为接近,考虑此处无其他大的断层等构造出露,认为此高程段,沿缓倾坡外的结构面(溢流面)剪胀变形明显,表现为顺溢流面的剪切和拉张,形成广义的卸荷裂隙[7],使得拉张后的岩体顺缓倾坡外的结构面(溢流面)发生了差异剪切错动,而使得强卸荷深度加深;同时y方向位移在仅考虑韧性剪切带和考虑韧性剪切带和蚀变带两种情况下较为接近,而与不考虑韧性剪切带和蚀变带的情况下相差较大。

此外,低高程韧性剪切带糜棱岩岩体相对周围附近正常岩体质软,易于压缩变形,虽变形不大,但上部岩体由于链式反应,在3 030 m高程以上,由于变形过大,超过岩体抗拉强度,形成倾倒-拉裂~折断,与母岩分离,在重力作用下发生不同程度的局部坠覆现象,此过程,在不考虑韧性剪切带和蚀变带情况下则将推移到3 100 m高程以上发生,而蚀变带则起到明显的放大作用。

岩体在倾倒-折断后,部分失去原岩结构,构成密集的裂隙网络,为风化营力等的深入提供通道,不断弱化内部岩体,而韧性剪切带的抗风化能力弱于周围正常岩体,这也是高程3 100 m处平硐揭露弱卸荷深度异常加大的原因。

4.3 韧性剪切带和蚀变带对坡体卸荷特征影响分析

通过以上对3种情况下数值模拟结果的分析,可以得到以下认识:

(1)由于坡体缓倾坡外的结构面(溢流面)产生剪胀变形,造成坡体浅表层一定范围内岩体产生差异剪切错动,而韧性剪切带和蚀变带相对于周围正常岩体质软,强度低,并在较低高程和中等高程均有出露,形成软硬相间的坡体结构,较大程度放大了这种差异剪切错动,且在软硬岩体接触面一定范围内表现最为明显,造成此处坡体强卸荷深度异常加深。

(2)低高程韧性剪切带由于质软,形成软弱基座,加剧基座上部岩体的倾倒变形,于3 030 m高程以上发生折断或局部坠覆,使原有岩体结构破坏,形成密集的新的裂隙网络,为风化营力的的不断深入提供通道,加剧坡体的卸荷程度,而蚀变带的发育对此过程有一定的放大作用。

(3)中高程坡体浅表部岩体已发生倾倒-折断,此处发育韧性剪切带(高程3 100 m处)软弱基座效应不明显,但其抗风化能力相对较弱,长期风化作用使得其岩体质量进一步降低,储存的部分应力得到释放,卸荷回弹,而弱卸荷深度明显加深,且随距坡表距离增加,上述过程呈不断减弱趋势,而蚀变带的发育对此过程有一定的放大作用。

5 结 论

(1)研究区浅表层倾倒-拉裂明显,局部岩体发生坠覆。

(2)韧性剪切带和蚀变带的发育使坡体形成软弱相间的结构,放大了坡体差异剪切错动效果,特别是软硬岩体接触面一定范围内,使坡体局部强卸荷深度异常。

(3)韧性剪切带和蚀变带质软,抗风化能力弱,较周围正常岩更易于体卸荷回弹,使得坡体局部弱卸荷深度异常。