梵净山国家级自然保护区锹甲科昆虫多样性调查分析

2019-06-11杨子豪

杨子豪

摘 要 对梵净山国家级自然保护区的锹甲科昆虫进行采集调查,参考梵净山锹甲科昆虫名录,检视标本65个,鉴定为13属26种(包含亚种),按照数量丰度来看,丰富度达41.53%,多样性特征明显。根据调查结果,试将梵净山锹甲的垂直分布划分为山麓丘陵带、低山带、低中山带、中山带、亚高山带。

关键词 锹甲科;分类;多样性;梵净山国家级自然保护区

中图分类号:Q968 文献标志码:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2019.1.005

昆虫是森林生态系统的重要组成部分,其多样性是维持森林生态系统运行稳定的关键。要科学评价国家自然保护区森林生态系统的保护成效,离不开对当地昆虫的分析研究。

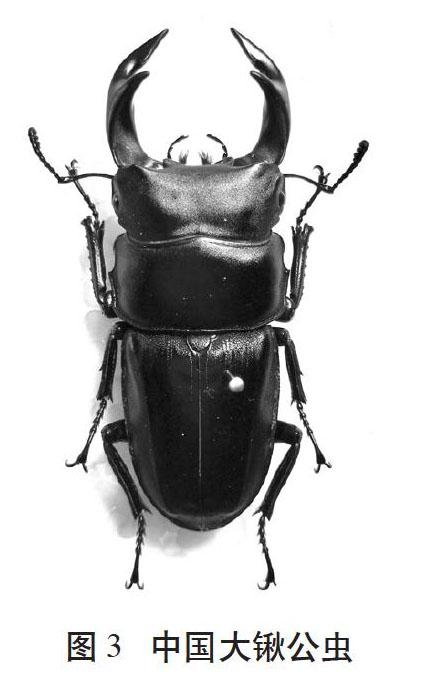

锹甲科(Lueanidae)隶属于鞘翅目(Coleoptera)金龟总科(Scarabaeoidea)。资料显示,世界上已描述的锹甲科有100多属1 800多种,在世界各地均有分布,主要在亚热带及热带地区,其中60%分布在亚洲地区。锹甲体色艳丽,体型俊美,体大易辨,外形复杂有趣,观赏性高;具有显著的雌雄二型现象,雄虫有雄性多型现象;部分种类体色艳丽,具金属光泽;大部分雄虫上颚相当发达,多具各类装饰性小齿,极具观赏价值,如图1为艾斯环锹甲公虫,图2为艾斯环锹甲母虫,图3为中国大锹公虫,图4为中国大锹母虫。

锹甲幼虫取食朽木,能够加快生态系统的物质循环和能量流动,具有独特的生态位;成虫在取食、求偶时有打斗现象,是性选择理论研究的经典生物。锹甲多数成虫、幼虫严格选择森林为栖境,是森林生态系统健康状况的重要指示生物,因而锹甲科是昆虫研究热点。

梵净山作为国家级自然保护区,具有昆虫种类繁多、生态系统稳定的特点[1]。目前,关于梵净山国家级自然保护区的锹甲科昆虫多样性方面的调查研究尚属空白,因此,笔者于2016年1月至2018年7月,先后6次进入梵净山国家级自然保护区调查锹甲科昆虫情况,采集昆虫标本,旨在为梵净山国家级自然保护区昆虫多样性的编目提供基础数据,为国家自然保护区森林生态系统的保护贡献自己的力量。

1 梵净山自然环境简介

梵净山国家级自然保护区位于贵州省东北部铜仁市江口、印江、松桃3县交界处,地理坐标为东经108°45′55″~108°48′30″,北纬27°49′50″~28°1′30″。年平均气温13.1~14.7 ℃,最热月(7月)平均气温25.3 ℃,最冷月(2月)平均气温2 ℃,气温随地势增高而降低。年无霜期270~278 d,年日照时数900~1 170 h,年降水量

1 100~2 600 mm,相对湿度平均达80%。梵净山国家级自然保护区有着同纬度上保存最完好、最典型的原始森林,森林覆盖率达90%,有4个气候带,5个垂直土类,土壤类型垂直分布显示出明显的规律性:海拔500 m以下为山地黄红壤;500~1 400 m为山地黄壤;1 400~2 000 m为山地黄棕壤;2 000~2 200 m为山地暗色矮林土;2200 m以上为山地灌从草甸土。在保护区范围内,由于山体垂直高度变化(最高峰2 570 m,相对高差达2 000 m),所以梵净山虽地处中亚热带,但也存在中温带性质的森林类型。梵净山具有明显的植被垂直带谱:海拔1 300 m以下,为常绿阔叶林带;海拔1 300~2 200 m为常绿落叶混交林带;海拔2 200 m以上为亚高山针阔混交林和灌丛草甸带。

在动物地理区划上,梵净山正处在古北界与东洋界交接的过渡地区,昆虫区系以东洋种为主,并有一定数量的古北种存在[1]。梵净山湿地复杂,生态环境优越,为各种昆虫提供了优越的栖息和繁殖场所。

2 调查方法

2.1 取样方法

白天主要采用搜捕法或震落法进行昆虫标本采集,夜晚用灯光诱集法采集。

2.2 调查路线

围绕梵净山东部路线,由山脚至山顶搜捕,保护区内各海拔地点的锹甲科昆虫情况都要调查,尽可能扩大调查范围。

2.3 标本制作

采集到的昆虫由无水乙醇熏杀或自然死亡后,用适宜的标本针插入标本右鞘翅并进行整姿,制成标本后放入标本盒。

2.4 标本鉴定

种类鉴定主要参考《中华锹甲》系列丛书中检索图样,并请有关专家指导鉴定,多数检视标本得到了《中华锹甲》作者之一陈常卿先生的帮助。

3 调查结果

3.1 梵净山锹甲种类组成

据统计,《中华锹甲》系列丛书与《梵净山景观昆虫》中共记录了15属27种(含亚种),可见梵净山锹甲资源极为丰富,多样性特征明显。笔者在调查中共获得锹甲科昆虫标本65只,如表1所示,鉴定为13属26种(含亚种),其中深山锹甲属(Lucanus Scopoli)4种,大锹属(Dorcus MacLeay)7種,小刀锹甲属(Falcicornis Planet)2种,铠锹甲属(Ceurchus MacLeay)1种,鬼锹甲属(Prismognathus Motschulsky)2种,扁锹甲属(Serrognathus Motschulsky)1种,环锹甲属(Cyclommatus Parry)1种,喜马拉雅斑锹甲属(Himaloaesalus Huang & Chen)1种,锯锹甲属(Prosopocoilushope)1种,琉璃锹甲属(Platycerus Geoffroy)1种,钳锹甲属(Kirchnerius Schenk)1种,拟鹿角属(Pseudorhaetus Planet)1种,新锹甲属(Neolucanus Thomson)3种。

3.2 梵净山锹甲分布特征

由于梵净山高差悬殊大,气候、土壤、植被垂直分带明显,生活在梵净山的昆虫也具有明显的垂直分布特点。参考杨臣瑾《梵净山昆虫考察报告》中分布方式,根据我们采集昆虫的种类、数量、位置等结果,试将梵净山锹甲的垂直分布划分为山麓丘陵带、低山带、低中山带、中山带、亚高山带。

3.2.1 山麓丘陵带

山麓丘陵带(海拔600 m以下),主要是农耕地和次生植被。植被为代表亚热带的常绿阔叶林,以壳斗科、樟科、木兰科、山茶科为主,其次有杜英科、金缕梅科、山矾科等,并有次生杉木林、马尾松、毛竹林及次生灌丛,因人为活动剧烈,大多数原生植被消失;农耕地多分布在村寨附近,以稻田为主。我们在此采集到锹甲5属5种:黄毛刀锹、广东肥角锹、中国大锹、扁锹云贵亚种、圆翅锯锹。

3.2.2 低山带

低山带(海拔600~1 200 m),为山势开始隆起的山前低山地带,属北亚热带气候。植被主要是常绿阔叶林,包括壳斗科、木兰科、山茶科植物等。这一带人为破坏较少,保留了原始状态,昆虫种类相当丰富。我们在此采集到锹甲8属11种:华南小锹、黯环锹大陆亚种、扁锹待定亚种、杨氏钳锹、中华大圆翅、中华圆翅、未定种圆翅、拟鹿角指名亚种、中国大锹、圆翅锯锹、黄毛刀锹。

3.2.3 低中山带

低中山带(海拔1 200~1 900 m),气温低,气候属暖温带。梵净山到此处山势急剧上升,层峦叠嶂,坡陡谷深,生态环境差异极大。植被为常绿落叶混交林,主要有青杠栎、小青杠栎、黔稠、厚皮拷、巴东栎等。此处天气寒冷,人为破坏少,原始性较强,大多数昆虫数量明显减少,但锹甲却异常丰富,我们采集到6属12种:梵净山深山、华南大锹、华南小锹、喜马拉雅斑锹、杨氏铠锹、郝氏鬼锹、大卫鬼锹指名亚种、谢氏刀、长齿刀、安达佑实大锹、刘氏深山、藏深山未定亚种。

3.2.4 中山带

中山带(海拔1 900~2 100 m),地貌险峻,多霜雪,湿度大,终年无夏季,属中温带气候。植被为落叶阔叶林,上部为苔鲜矮林,以杜鹃、槭树、樱树、花揪等为主。由于植被基本未遭人为破坏,原始性很强,但昆虫数量及种类急剧减少,我们采集到锹甲4属6种:突鄂琉璃锹甲、华南大锹、李氏大锹、细角大锹、四川深山、杨氏铠锹。

3.2.5 亚高山带

亚高山带(海拔2 100 m以上),地势极为险峻,峡谷深长,山峰插天,积雪凌冻时间长,日照少,云雾多,山风大,是典型的亚高山冷湿气候。植被以铁杉和杜鹃、苔鲜为主,此处人迹罕至,未遭人为破坏,原始性很强,但昆虫数量也少,种类单一。我们采集到锹甲2属2种:四川深山、大卫鬼锹。

3.3 梵净山锹甲多样性特点

3.3.1 锹甲丰富度高

笔者在调查中获得锹甲科昆虫标本65只,经鉴定为13属26种(含亚种)。按照数量丰度[2](numerical species richness,即是一定数量的个体或生物量中的物种数目)来看,丰富度达41.53%;从属来看,丰富度达20%,因此,梵净山国家级自然保护区锹甲资源非常丰富。

3.3.2 优势种相对集中

从调查结果来看,四川深山(Lucanus fairmairei Planet)采集到最多,占23.08%,有明显的优势;其次是一种未定种新锹(Neolucanus sp),占13.85%。

3.3.3 相对较为平均

调查发现,有11种锹甲分别占1.54%,有11种锹甲分别占3.08%,有2种锹甲分别占6.15%,有1种占13.85%,有1种占23.08%。也就是说,除了两种锹甲占比较高外,其余锹甲占比相差不大。

总之,梵净山国家级自然保护区的锹甲如此丰富,而且锹甲幼虫对植被要求极高,反映出梵净山森林环境优异,森林生态系统较为健康。

4 小结与讨论

梵净山锹甲资源丰富,是锹甲种类较多的地区,汇集了较多四川、重庆有分布的迁徙能力弱的锹甲,如同为武陵山脉的金佛山有着与梵净山相同的锹甲种类,如吕布大锹(Dorcus lvbu Huang & Chen)、中华鬼锹(Prismognathus sinicus Bomans)。同时两者又有所差异,譬如刘氏深山锹甲在金佛山和梵净山皆有分布;而梵净山深山锹甲目前仅在梵净山被发现,金佛山未发现;华中深山在金佛山有发现,而梵净山却并没有分布;四川深山在梵净山有分布而金佛山并没有;郝氏鬼锹在梵净山存在,金佛山则未发现过。梵净山地理位置独特,无论是从地理特征还是生物多样性的角度都是一个值得深入研究的地區。

本次调查为笔者自费,经费有限,再加上学业重,没有充足的时间再深入调查,而且锹甲科昆虫采集的最佳方式为灯光诱集法,但由于梵净山内部保护原因,自2017年开始无法用此法采集,对本调查造成了极大的影响,有待于开展进一步深入调查。此次调查有不少种类并未采集到或缺少雄性(雌性)标本,比如藏深山贵州亚种仅有雌虫标本,《中华锹甲》中记录有吕布大锹,而笔者并未采集到吕布大锹样本等。

参考文献:

[1] 杨臣瑾.梵净山昆虫考察报告[J].贵州科学,1988(S1):16-61.

[2] 马克平.生物群落多样性的测度方法Ⅰα多样性的测度方法(上)[J].生物多样性,1994,2 (3):162-168.