农村低保政策“走样”及其整体性治理

2019-06-11印子

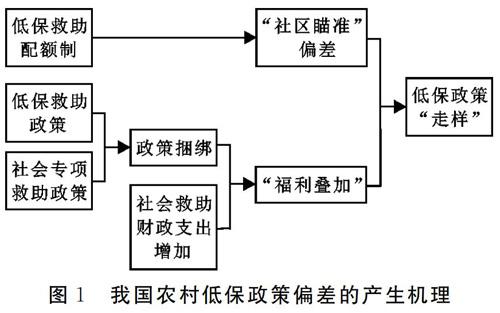

摘要:以社会保障的实质性公平为基准,农村低保政策“走样”的机理在于:配额制主导的“社区瞄准”偏差和社会救助政策捆绑执行形成的福利叠加。基层政府以正式行政结构替代“简约治理”模式的整体性治理,有助于为低保审核提供统一标准,实现行政辖区范围内的程序性公平,但修正政策“走样”的中心工作机制因缺乏可持续性而无法维系社会有效性。为实现精准施保,社会救助制度的改革方向需要建立低保政策与专项社会救助政策之间的分类衔接机制,科学合理发挥村级组织的协助功能。

关键词:农村低保政策;政策“走样”;社会救助;整体性治理;分类衔接机制

中图分类号:C913.7文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2019)02-0001-08

一、文献综述

作为社会保障体系的重要组成部分,农村最低生活保障制度(以下简称“农村低保政策”)在扶贫减贫中成效显著。然而,国家政策在执行过程中却常常“走样”[1],农村低保政策亦不例外,这一现象已被学界广泛关注。以社会保障的实质性公平为基准,围绕农村低保政策的“走样”有三类解释逻辑值得重视:瞄准偏差、一线弃权、政策泛福利化。

瞄准偏差的解释路径在方法上依靠统计数据分析,发现在社会救助标准普遍偏低的情况下,瞄准偏差会带来巨大的负面影响。由于贫困人口信息机制不健全,农村低保政策的实际保障对象和政策规定的贫困对象之间存在较大背离,一些低保社會救助资源被分配给非贫困人口。基于此,不少学者提出要建立健全家庭收入审核机制和贫困人口识别机制,以提高低保社会救助资源的瞄准率[2]。

一线弃权的解释路径倾向于在治理语境中理解基层政府在执行农村低保政策中所面临的体制环境。由于农村低保政策在一线行政中位居次要地位,无法获得足够的领导注意力,原本为政策所规定的低保审核、审批程序处于弃权状态[3-5]。由此,农村低保的评选过程被乡土精英控制,低保资源演化为摆平村庄利益冲突的治理资源[6-7]。毫无疑问,这种解释逻辑更容易发现低保政策“走样”的基层治理逻辑,有助于理解低保政策在基层行政实践中究竟如何抵达“社会”,提升对低保政策执行过程复杂性的认知。

政策泛福利化的解释路径关注农村低保政策执行中与专项社会救助政策发生的政策捆绑,这类研究发现农村低保资源的配置产生了社会救助资源的剩余,加之专项社会救助政策与低保政策相衔接,最终形成“底线救助”向“高位福利”的政策执行异化[8-9]。这种解释路径着眼于兜底型社会救助制度所包含的政治价值理念,有助于厘清当前低保政策偏差的制度缘由,明确农村低保政策的价值选择,防止农村低保政策在扶贫减贫工作上形成不必要的功能超载。

以上三类解释逻辑分别从贫困信息甄别、行政体制环境、政策价值辨析剖析农村低保政策的“走样”,并提供了相应的政策偏差治理意见,均具一定解释力和启发意义。不容忽视的是,低保政策是一个处于不断建设和完善过程中的动态政策体系,政策“走样”是政策执行变量相互叠加、长期累积的结果,在不同的政策执行阶段呈现出不同的“走样”特征。如此看来,企图以单一视角解释政策缘何发生“走样”并提供政策修补或制度完善意见,必将无功而返。

基于此,笔者认为既往研究存在以下不足:第一,瞄准偏差的解释路径过于看重统计数据,忽视了低保政策执行的真实世界。数据统计标准很容易决定统计计算的结果甚至形成完全相反的理论认知。有研究表明,低保政策执行的确存在瞄准偏差,但偏差程度远未达到主流观点所认为的那么夸张。刘凤芹等发现学界对贫困概念的狭义理解误导了对低保政策瞄准偏差的整体判断,认为低保救助金没有全部分配在“收入贫困”人口上,超出1/3的低保救助金分配在其他类型的贫困人口上,获得低保救助金的非贫困人口在15%左右[10]。第二,一线弃权的解释路径局限于基层治理逻辑之中,缺乏政策层面的总体反思。目前农村低保政策日趋完善,对一线行政监管程度不断加强,低保政策“走样”却不见改善,反而引发大量基层治理矛盾,这显然需要跳出基层行政实践层面,对低保政策本身作全面系统分析。第三,政策泛福利化的解释路径有助于矫正一线弃权解释路径的不足,但却始终无法解释低保政策“走样”究竟如何发生。如果对低保政策体系的运作缺乏深刻认知,科学的政策价值也难以产生救助于民的政策效益。

本文将从政策体系与政策执行互动的角度,梳理农村低保政策体系的变迁,对当前农村低保政策“走样”生成的政策症结给予解释,并在此基础上对基层行政的整体性治理予以体制反思,并讨论农村低保政策完善的制度方向。

二、农村低保政策体系的变迁

以2007年国务院颁发《关于在全国建立农村最低生活保障制度的通知》为始,农村低保政策体系的建设已有十多年。截至目前,农村低保政策体系的总体目标、执行程序、救助标准等核心部分一直处于动态调整之中。本文梳理出2007-2016年国家层面发布的主要农村低保政策,见表1。

最重要的农村低保政策是先后于2007年、2012年和2014年颁发的《关于在全国建立农村最低生活保障制度的通知》《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》和《社会救助暂行办法》,三者分别标志着我国农村低保政策体系的建立、形成和法制化。以上述农村低保政策文件、行政法规等制度文本为基础,本节重点讨论农村低保政策体系中救助程序和救助内容两方面的变迁。

(一)低保救助程序:从村级民主评议到乡镇审核为主

从2007年农村低保制度建立到2012年《最低生活保障审核审批办法(试行)》出台,低保救助程序存在明显变化。《关于在全国建立农村最低生活保障制度的通知》第四部分“规范农村最低生活保障管理”采取了“从农村实际出发,简便易行的方法”,将低保评定的关键程序放置于行政村层面,即“受乡(镇)人民政府委托,在村党组织的领导下,村民委员会对申请人开展家庭经济状况调查、组织村民会议或村民代表会议民主评选后提出初步意见,报乡(镇)人民政府;乡(镇)人民政府审核后,报县级人民政府审批”。以上政策文本意味着,低保救助的实质性程序被简化为由村两委主导民主评议并决定谁能够享有公共救助资源,而乡镇人民政府的审核、县级人民政府的审批只具有形式意义。

政策形势很快发生变化,2010年民政部《关于进一步规范农村最低生活保障工作的指导意见》不仅将农村低保政策的目标从“解决温饱问题”上升为“解决基本生活问题”,而且全面强化了乡镇人民政府的审核职责:乡镇人民政府被要求对低保申请户开展全覆盖式的家庭经济状况调查;同时规定村级民主评议需要由乡镇人民政府统一组织并列席参加。更重要的是,该文件还专门强调“村级民主评议不是批准程序”,这显然是为了改变《关于在全国建立农村最低生活保障制度的通知》政策执行中出现的村干部决定低保救助资源分配的乱象。

2012年国务院《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》更为鲜明地确立了“乡镇人民政府是审核最低生活保障申请的责任主体”,并且将低保审核程序的重心由村级民主评议变更为乡镇审核。也就是说,最初的低保审核程序中,村级民主评议在前、审核在后,后者仅具有形式审核功能;而新的低保政策规定审核在前、村级民主评议在后,后者成为附属性审核程序。紧随其后,2012年《最低生活保障审核审批办法(试行)》进一步细化了低保审核程序,确定了村级民主评议的核心功能在于核定对乡镇人民政府的家庭经济状况调查结果的真实有效性。

以上梳理发现,现行低保审核程序基本放弃了最初低保救助资源分配中以村级民主评议为主的方法,选择了略显繁琐的先是乡镇下乡入户调查、村级民主评议家庭经济状况真实性,而后乡镇审核通过的行政程序。村级民主评议在正式行政结构之外,属于典型的“简约治理”模式[11]。相比于传统的正式行政机构的消极行政而言,低保政策的制度設计对作为政策执行主体的乡镇政府提出了更多积极行政的要求。为确保低保救助资源的公平分配,乡镇政府和村级组织需要相互分工、有效配合,凸显出以乡镇审核为主的程序设计,这不仅强化了乡镇人民政府在低保审核上的行政主体责任,而且企图借助村级民主评议来获取正式行政实践的社会确认,以提高低保政策执行的公正性和合法性。

(二)低保救助内容:从社会兜底到综合救助

社会救助制度的政策定位是“托底线、救急难、可持续”,不同的社会救助制度具有相对独立的政策定位。在整个社会救助制度体系中,长期社会类救助、专项分类救助和应急类救助三者是并列关系,其中低保救助制度与特困人员供养制度属于长期生活类救助,医疗救助、教育救助、住房救助和就业救助属于专项分类救助,受灾人员救助和临时救助属于临时应急类救助[12]。我国力图建立将长期类生活救助与专项分类救助相结合,辅之以临时应急类救助的社会救助体系,例如国务院《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》提出要加强最低生活保障与其他社会救助制度的有效衔接,“加快推进低收入家庭认定工作,为医疗救助、教育救助、住房保障等社会救助政策向低收入家庭扩展提供支撑”。其政策文本所意图表达的显然是希望通过最低生活保障制度的实施建立生活困难人口信息档案,推动专项社会救助体系的建设。

但从我国社会专项救助制度的发展历程来看,专项分类救助从建立之初就和低保救助制度捆绑在一起。民政部2003年颁发的《关于实施农村医疗救助的意见》明确规定医疗救助对象是农村五保户和农民贫困户。农村低保制度建立后,医疗救助对象被更改为农村低保户。民政部2004年颁发的《关于进一步做好城乡特殊困难未成年人教育救助工作的通知》明确规定教育救助对象之一为“持有城乡最低生活保障证家庭的未成年子女”。也就是说,在社会救助政策实施过程中,享有最低生活保障成为获得专项分类救助的“身份证”,而非低保户、非特困户在需要专项分类救助时极有可能因为不具备这个身份资格而被遭受拒绝[13]。

2014年颁布的《社会救助暂行办法》属于行政法规,其在我国社会救助制度中属于最高位阶的制度规范。《社会救助暂行办法》的立法思路延续了多年来我国社会救助政策实施的制度惯习,以最低生活保障制度为核心,统筹其他各项社会救助制度,尤其是专项社会救助制度,最低生活保障制度与社会专项救助制度实现了全面有效的衔接,我国正式进入综合社会保障救助制度阶段。《社会救助暂行办法》为低保政策执行提供了一个根本性、稳定性的法律制度框架,对低保政策执行产生巨大影响。

三、农村低保政策“走样”的生成机理

农村低保政策的政策目标是有效保障农村困难群众的基本生活。现阶段农村低保政策偏差的重点不再是“关系保”“人情保”“治理保”的层出不穷,而是享有低保救助资源的农户获得了比低保边缘户更多的救助资源,引发了新的社会不公。本节重点讨论农村低保政策如何在执行过程中发生偏差,并从政策可行性的角度讨论低保政策“走样”的制度根源。

(一)配额制主导下的“社区瞄准”

国家对低保政策的核心原则是“应保尽保”,但在政策执行过程中,考虑到地方财力是低保救助开支的主体,地方政府在财政预算中按照“以钱定线”“以钱定人”来编制年度低保救助计划,并形成低保政策执行中的配额制。配额制是典型的分配稀缺性公共资源的有效制度,大多数具有竞争性的公共资源的配置都采取配额制[14],扶贫资源的配置也不例外[15]。也就是说,原本应该按照低保救助需求来确定民政开支,最终却形成了指导性的低保名额指标。配额制意味着,低保名额总是多于或少于实际的低保户数量,假设国家社会救助财政开支不断增加,低保名额就会逐年增加,而这并不表明农村社会中的低保救助需求在同步增加。

配额制主导下的低保政策执行采取国际通行的“社区瞄准”机制,即将贫困家庭根据困难程序排序,按照配额从贫困人群中筛选出最贫困的家庭给予救助[16]。与国际标准不同的是,在低保政策执行之初,为了节省行政成本并有效发挥“社区瞄准”机制在社会救助中的治理功能,乡镇政府赋予了村级民主评议实质性的社会救助审核权,“社区瞄准”机制不仅力图实现对乡土社会贫困人口的排序,而且直接决定了谁能享有公共救助资源。

低保政策如此设计的原因集中在两个方面:一方面,与世界上其他发展中国家类似,我国福利认证能力严重不足。福利认证能力是中央政府对社会保障需求状况的全面而准确的把握,最典型的比如美国建立的依靠税收体系而形成的社会保障信息认证能力[17]。我国低保政策的实施是在国家福利认证能力并不具备的前提下快速推行的,依靠村级民主评议的社区认证模式来弥补国家福利认证能力的不足。另一方面,“社区瞄准”机制相对于现代行政体系而言具有不可替代的优势。农村社会的家庭生计是显著的“半工半耕”模式[18],农业收入和务工收入对于国家而言属于典型的模糊社会信息,均难以通过经济调查准确获得[19]。依靠乡土熟人社会信息相对对称的特点,国家能够简便易行地实现低保申请户贫困程度的排序。

“社区瞄准”机制运作依赖于村民自治的良好运作,否则便一定会发生贫困瞄准上的偏差。既然低保救助资源真正掌握在村干部手中,而社会民主原本就难以克服利益、关系、人情等因素的干扰,那么享有低保救助资源的人口中必然会产生一定比例的非贫困人口。低保政策在执行初期产生了大量的治理乱象,显然拜配额制主导下的“社区瞄准”机制所赐。社会救助审核规范化后,这类政策偏差很快大大减少。不过,即便乡镇政府强化低保审核程序的监管,只要村干部在低保救助资源配置中掌握剩余攫取权,社区瞄准偏差便不可避免。

虽然国家在当前低保政策执行中不断从制度上强化乡镇审核并弱化村级民主评议,但基层行政体制的执行惰性,使得“社区瞄准”依然成为低保救助资源配置的关键环节。所以,在村民自治运作不甚理想的前提下,低保配额制主导下的“社区瞄准”机制必然产生瞄准偏差,这作为低保政策执行的基础性偏差将长期存在。

(二)救助资源扩增下的“福利叠加”

自2007年全国性农村低保政策实施以来,我国农村低保救助事业获得了飞速发展。这一方面得益于地方经济的持续增长,另一方面则是由于低保救助支出责任从最初的地方负担制变为央地分级负担制[20]。中央资金在低保救助资金总盘中所占的比例提高,统计数据显示,2011—2015年中央补助资金在农村低保资金中分别为506.6、431.4、612.3和582.1亿元,其在总的农村低保救助资金中的占比分别达到75.3%、60.1%、70.6%和66.9%,近十年来我国农村低保覆盖率的总体情况见表2。

如表2所示,十年来低保资金增加了近900亿元,每人每月平均低保标准从最初的70元提高到312元,低保救助覆盖率从最初的4.98%提高到7.78%。在农村贫困人口不断减少的形势下,低保救助覆盖率的总体递增是行政化的配额制所致,即低保救助资金在财政预算中占有一定比例,并且民生政治建设不断增加低保预算比例。由此,低保救助资金的提高不仅表现为低保救助额度水平的逐年提高,而且表现为低保救助覆盖率的不断提升。

虽然无法准确测量出农村低保的需求量,但经验调研显示,低保救助覆盖率已经超出了实际的农村低保救助需要,绝大多数行政村每年都存在剩余指标如何分配的治理难题。一旦低保救助出现资源剩余,而配额制下的指导性低保指标又需要在行政体制内完成分配,那么即便不考虑基础性的社区瞄准偏差,也总有非贫困人口享有低保救助资源。剩余低保救助资源需要采取相对公平的方式分配下去,于是乡土社会的均平主义观念影响低保救助资源的配置,共同生活的家庭成员中的残疾人、重大疾病和高龄老人,成为争取剩余低保救助资源的重要依据。

现实情况是,基础性的社区瞄准偏差始终存在,加之剩余低保救助资源分配导致的政策偏差,低保户中便存在相当比例的人口获得了原本不该享有的公共救助资源。相比之下,人均年收入在最低生活保障线以上不多的低保边缘户就很容易产生相对剥夺感,并极易产生对低保政策的不满。此外,社会专项救助与低保救助捆绑执行,导致非低保户享有社会专项救助的可能性大大降低,这对社会专项救助存在需求的农村人口形成强大的排斥作用。

以上分析发现,《社会救助暂行办法》的政策本意并未规定低保户必须享有专项社会救助资源,但在乡镇政府执行《社会救助暂行办法》过程中,低保救助制度不仅与专项社会救助制度直接挂钩,而且改变了《社会救助暂行办法》中对专项救助制度的规定,例如低保户不仅能够直接享有医疗救助,还可以按照最高比例直接报销合作医疗费用;低保户全面享有危房改造补足,即使低保户的居住条件并不符合危房改造要求。

可见,现阶段低保政策执行中最容易引发低保救助资源分配不公的是《社会救助暂行办法》实施之后救助政策捆绑带来的显著的 “福利叠加”效应,即以低保作为享有其他优惠政策的准入资格的现象[21]。虽然专项社会救助政策早已存在,但之前的专项社会救助并不产生救助红利,低保政策与专项社会救助政策的捆绑并未形成可观的政策福利。关键在于,国家立法提高社会救助政策体系的制度化水平之后,专项社会救助制度建设得到极大发展,专项社会救助水平得到极大提高,享有低保资格便意味着能够获得更多的社会救助资源。且不论真正符合低保政策标准的贫困人口是否应该直接享有社会专项救助,那些能够参与剩余低保救助资源分配的非贫困人口依靠《社会救助暂行办法》的实施获利丰厚,成为社会救助资源分配中的不当得利者。

结合上述分析,农村低保政策偏差的机理如图1所示。

长期以来,学界将低保政策“走样”的责任归咎于地方政府的不作为或乱作为,很少从政策体系的层面来看待低保政策执行的不尽人意之处。结合以上论述,低保政策“走样”的制度根源在于社会救助政策体系救助分类能力的匮乏,即低保政策缺乏将低保人口进行筛选后与专项社会救助制度衔接的能力;专项社会救助政策亦难以对低保人口进行重新筛选并给予救助,反而乐于将低保对象作为专项社会救助资源分配的前置要件。正是如此,原本应该相互独立的社会救助政策在执行中相互搭便车,进而形成政策捆绑执行后的“福利叠加”,带来低保政策的“走样”。

四、低保政策“走样”的整体性治理

(一)整体性治理的行政动力

在乡镇政府的行为逻辑中,低保政策执行属于“条条”为主的专项社会发展业务工作,与其他科室站所的业务工作毫不相干,无法在行政体制中获得额外的组织资源支持。乡镇政府将专项业务工作转化为中心工作,对科层体制内的组织资源重新整合,以行政内部发包的方式,实现业务工作量的指定到人[22]。对比低保政策的程序性规定,可以发现,乡镇政府針对政策偏差所开展的整体性治理实际上并非制度创新,而是偏向低保政策体系的全面回归,即真正开始贯彻以乡镇审核为主的低保救助审核程序,将村级民主评议操作为低保申请户家庭经济状况真实性核实的必要环节。

乡镇政府推动的整体性治理并非是为了克服低保政策执行的“碎片化”,而是力图弥补乡镇科室行政人力资源的不足,以应对压力型体制下的政策执行压力。从理论上讲,整体性治理需要以信息技术治理为依托[23],但对于大多数乡镇政府而言,低保政策执行显然无法得到信息技术治理的足够支持。所以,低保政策“走样”的整体性治理的组织基础是具有中国特色的官僚制,地方政府推动整体性治理的目的并不是为了更好地为农民服务,方式也偏向于传统意义上组织动员式的中心工作机制。

面对低保政策“走样”,基层政府向来缺乏治理动力。即便在政策执行压力之下,地方政府难以突破政策体系所划定的诸多限制。基层行政的整体性治理的动力在于:一方面是上级政府开始强化了对农村最低生活保障工作的考核力度,這无形中提升了地方党委政府的领导重视程度;一方面是低保政策本身导致了公共救助资源配置的执行难题。如何以更为公平合理的方式解决制度本身带来的不公平,克服村级治理带来的社会冲突,是乡镇政府在政策执行压力下必须着重考虑的问题。为了应对上级行政考核和党委纪律监督,乡镇政府必须全面清理多年来低保政策执行所形成的问题,以统一的制度性规定贯彻落实下一年度的农村低保救助任务。

乡镇政府对“简约治理”模式具有极强的制度化依赖,为了减轻行政负担,乡镇政府倾向于将行政任务放置于村民自治的半正式行政结构下,使得村级组织的行政化程度不断增加,村干部在行政事务中的权力不断增大,甚至形成了村级治理的“寡头定律”[24]。村级组织在分解乡镇政府行政负担的同时,也不可避免地成为资源输入乡村过程中的食利者。低保政策执行中形成“社区瞄准”偏差,很大程度源于村级治理的特殊性。如果企图彻底实现低保救助资源分配的公平、公开,无异触动了村干部所把持的利益奶酪,甚至会降低乡镇政府其他政策的执行能力。

我国的党政体制决定了低保政策偏差的整体性治理依然遵循权力的高度集中,即便制度性的权力打破了低保救助资源分配“关系—利益”网络,只要乡镇政府保持强有力的政治性和政策执行力,低保救助资源分配相对公平的政策执行结构便可很快形成。更重要的是,乡镇政府作为低保政策的执行主体,能够为低保审核提供统一标准,实现行政辖区范围内的程序性公平。

(二)整体性治理的限度

我国政府纵向层面的“职责同构”虽然带来了不少体制弊端[25],但却是保障政令畅通的有效行政体制设计。就地方治理的日常行政运作而言,中心工作并非学界通常所认为的运动型治理,而是呈现出一系列常规化特征[26]。乡镇政府在政府体系中的定位就是具有综合治理功能的一线地方政府,乡镇政府科室、站所的日常工作一方面承接上级“条条”的指令,一方面是在中心工作中成为其他“条条”行政工作的协助单位。受限于乡镇机构编制和行政经费预算,乡镇政府的科室、站所经常无法完成被要求严格执行的诸多政策,凡是进入到政策执行压力序列中的日常工作,便直接在乡镇内部转化为中心工作,由原站所科室牵头,其余单位视情况作为成员单位协助工作,最终统一于乡镇党委政府的领导。迫于政策执行压力,乡镇政府只需采用中心工作机制便可轻而易举地修正低保政策执行偏差。就此而言,乡镇政府推动的整体性治理最重要的是重新确立了低保救助资源分配的权力与规则,确保乡土社会的贫困排序更加公平合理,更加标准化,突破社会民主的地缘血缘因素和利益关系带来的局限性。不过,乡镇政府全面主导的低保救助资源分配并不意味着对“社区瞄准”机制的彻底摒弃。以乡镇审核为主的政策执行结构反而意味着乡镇政府需要将村级民主评议定位于真正的“社区代理”,积极发挥村级组织的协助功能,协助乡镇政府识别乡土社会中的贫困人口并实现贫困排序。

在乡土社会中,原本存在不少不符合国家低保标准但符合乡土社会贫困标准的申请户,在原先的低保评选中,村干部灵活操作而让这类低保申请户享有低保救助资源。现行的做法则存在矫枉过正之嫌,村级组织更多地扮演了低保审核程序中最后的评议功能,只具有基层民主表演性质。政策执行压力是乡镇政府运作的外部变量,政策执行压力减弱,政策执行偏差便会去而复返[27]。在乡镇政府运作中,中心工作及其相应的工作机制随处可见,但难保让低保政策作为中心工作的可持续性。一旦其他政策执行在乡镇工作中占有重要位置,即便低保政策执行依然被列为中心工作,也很可能是徒有其名,原本被上收至乡镇政府层面的低保评选,又被下放至村级组织,低保政策执行的社会有效性便难以维系。

五、结论

国家政策需要依托行政体制实现有效执行,同时需要考虑基层行政实践的执行能力,否则再好的政策也注定无法获得有效执行。从政策与政策执行者的关系来看,政策建设和基层行政实践应该实现良性互动:政策建设从基层行政实践中获得有效反馈,进而不断调整以更加符合实际情况;基层行政从政策执行中提升政府的公信力和合法性。然而,农村低保政策的执行给地方政府带来的是“剪不断理还乱”的基层治理矛盾,乡镇政府为此背负起政策执行的负面后果。不可否认,地方政府未对低保政策救助审核程序的变化给予积极响应,在政策执行中曾出现普遍性的一线弃权,导致较为严重的“社区瞄准”偏差。不过,基层行政监管强化之后,现阶段低保政策偏差集中于低保救助资源剩余和政策捆绑执行所带来的社会不公,这显然是在信息技术治理不足背景下基层行政实践难以突破的治理困境。

《社会救助暂行办法》的实施导致政策执行偏差的同时,也为政策“走样”的治理提供了制度契机。以低保政策执行及其偏差治理为例,政策执行的中国经验在于政策体系的变迁始终为政策执行提供了更大的灵活空间,同时地方党政体制主导下的整体性治理能够为政策偏差的矫正提供政治支持和行政体制空间。吊诡的是,恰好是低保救助资源的剩余,给基层行政实践带来的执行压力,使得以乡镇审核为主的救助审核程序得以全面贯彻。从制度变迁的角度看,低保政策体系以《社会救助暂行办法》的出台而实现法制化,在执行过程中生成政策“走样”的同时,也提供了低保救助资源配置标准化的执行压力。基于此,笔者认为《社会救助暂行办法》未来进一步法制化的方向不仅在于实现从行政法规向全国人大立法的迈进,而更需要以现有社会救助体系为基础,探索性地建立低保政策与专项社会救助政策之间的分类衔接机制,从政策源头克服“福利叠加”效应。

参考文献:

[1] 周雪光.基层政府间的“共谋”现象——一个政府行为的制度逻辑[J].社会学研究,2008(6):1-21.

[2]杨龙,李萌,汪三贵.我国贫困瞄准政策的表达与实践[J].农村经济,2015(1):8-12.

[3]刘燕舞.作为乡村治理手段的低保[J].华中科技大学学报(社会科学版),2008(1):117-120.

[4]耿羽.错位分配:当前农村低保的实践状况[J].人口与发展,2012(1):68-73.

[5]印子.治理消解行政:對国家政策执行偏差的一种解释——基于豫南G镇低保政策的实践分析[J].南京农业大学学报(社会科学版),2014(3):80-91.

[6]魏程琳.权力关系网络中的农村低保[J].青年研究,2014(3):46-54.

[7]刘磊.基层社会政策执行偏离的机制及其解释——以农村低保政策执行为例[J].湖北社会科学,2016(8):31-37.

[8]仇叶,贺雪峰.泛福利化:农村低保制度的政策目标偏移及其解释[J].政治学研究,2017(3):63-74.

[9]陈文琼,刘建平.论农村低保救助扩大化及其执行困境[J].中国行政管理,2017(2):85-90.

[10]刘凤芹,徐月宾.谁在享有公共救助资源?——中国农村低保制度的瞄准效果研究[J].公共管理学报,2016(1):141-150.

[11]黄宗智.集权的简约治理——中国以准官员和纠纷解决为主的半正式基层行政[J].开放时代,2008(2):10-29.

[12]谢勇才,丁建定.从生存型救助到发展型救助:我国社会救助制度的发展困境与完善路径[J].中国软科学,2015(11):39-49.

[13]张浩淼.关于我国专项救助制度建设的思考[J].学习与实践,2007(6):114-118.

[14]J H Dales.Land,Water and Ownership[J].Canadian Journal of Economics,1968,1(4):791-804.

[15]仇叶.从配额走向认证:农村贫困人口瞄准偏差及其制度矫正[J].公共管理学报,2018(1):122-134.

[16]Conning J, Kevane M. Community-based Targeting Mechanisms for Social Safety Nets:A Critical Review[J].World Development, 2002,30(3):375-394.

[17]欧树军.国家基础能力的基础:认证与国家基本制度建设[M].北京:中国社会科学文献出版社,2013:157-158.

[18]杨华.中国农村的“半工半耕”结构[J].农业经济问题,2015(9):19-32.

[19]韩志明.在模糊与清晰之间——国家治理的信息逻辑[J].中国行政管理,2017(3):25-30.

[20]杨红燕.中央与乡镇政府间社会救助支出责任划分——理论基础、国际经验与改革思路[J].中国软科学,2011(1):25-33.

[21]张开云,叶浣儿.农村低保政策:制度检视与调整路径[J].吉林大学社会科学学报,2016(4):64-71.

[22]杨华,袁松.行政包干制:县域治理的逻辑与机制——基于华中某省D县的考察[J].开放时代,2017(5):182-198.

[23]竺乾威.从新公共管理到整体性治理[J].中国行政管理,2008(10):52-58.

[24]印子.村级治理的“寡头定律”及其解释[J].华中农业大学学报(社会科学版),2018(2):120-126.

[25]朱光磊,张志红.“职责同构”批判[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2005(1):101-112.

[26]欧阳静.论基层运动型治理:兼与周雪光等商榷[J].开放时代,2014(6):180-190.

[27]陈家建,张琼文.政策执行波动与基层治理问题[J].社会学研究,2015(3):23-45.

Implementation Deviation of Rural Subsistence Allowance Policy and Its Integral Governance

YIN Zi

(Law School, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan430073, China)

Abstract: Based on the substantive equity of social security, the mechanism of “differentiation” of the rural minimum living security policy lies in the “welfare superposition” led by the quota system and the welfare superposition formed by the bundling of social assistance policies. The grassroots government replaces the overall governance of the “simple governance” model with a formal administrative structure, which helps to provide a unified standard for the subsistence review and achieve procedural fairness within the scope of the administrative jurisdiction. However, the central working mechanism for correcting the policy “out of shape” cannot maintain social effectiveness because of lack of sustainability. In order to achieve accurate protection, the reform direction of the social assistance system needs to establish a classification and connection mechanism between the low income policy and the special social assistance policy, and scientifically and rationally play the assistance function of the village level organization.

Key words:rural subsistence allowance policy; policy “out of shape”; social assistance; holistic governance; classification bridging mechanism