医药进展

2019-06-05

心脏起搏器研究

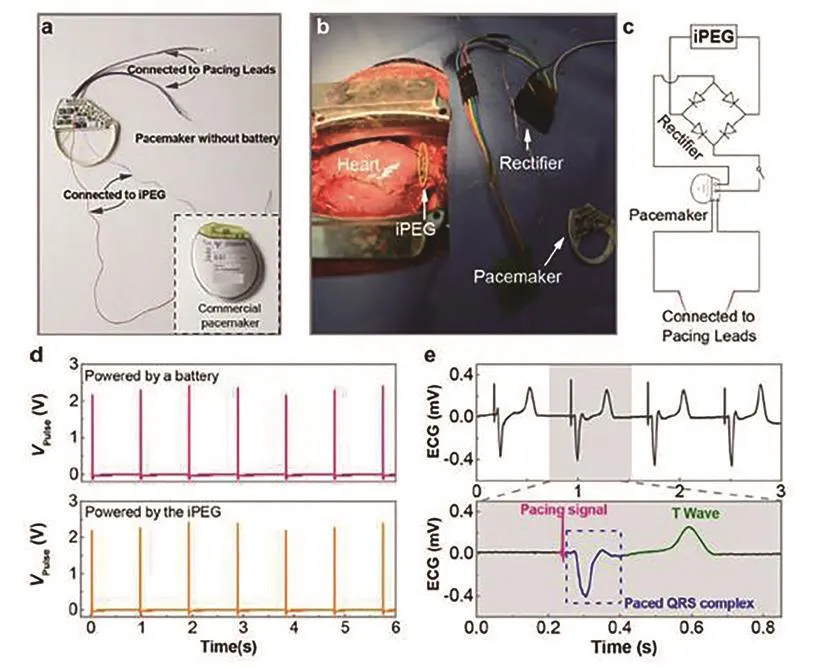

上海交通大学电子信息与电气工程学院微纳电子学系刘景全教授课题组和第二军医大学心外科张浩副主任医师等合作,研制出囊状结构柔性压电能量采集器植入猪的体内,实现了输出电流15µA,相比之前报道提高8.5倍,使得这一输出满足心脏起搏器的功能需求。也通过将这一输出直接供给拆除电池后的商用起搏器单元,成功驱动起搏器芯片产生有效的脉冲电压信号,并在猪的体内验证了这一脉冲信号对心脏的起搏刺激是有效的。研究成果发表于ACS Nano。心脏起搏器是一种临床上最为常见的辅助心功能的植入式医疗电子治疗器件,通过脉冲发生器发放由电池提供能量的电脉冲,通过导线电极的传导,刺激电极所接触的心肌,使心脏激动和收缩。

植入式能量采集器供能于心脏起搏器(图片来源于上海交通大学新闻网)

“老药”卡博替尼对c-KIT激酶突变驱动的胃肠间质瘤具有抑制作用

中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心刘青松研究员课题组和刘静研究员课题组老药新用,发现已上市的靶向药物卡博替尼对于含有c-KIT激酶原发性突变或继发性耐药突变的胃肠间质瘤具有显著的抑制作用,该成果发表于Cancer Letters。胃肠间质瘤(GISTs)是消化道系统最常见的间叶源性肿瘤,也是较为常见的恶性肿瘤之一。博替尼(Cabozantinib)是由美国Exelixis生物制药公司研发的一种多靶点激酶抑制剂,其作用靶点主要包括MET、VEGFR1/2/3、ROS1、RET等,目前已被美国FDA批准用于治疗甲状腺髓样癌、肝癌和晚期肾癌。

POMES技术可作为罕见病临床首选遗传诊断方案

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心分子遗传团队开展了如何利用二代测序技术在中国开展对儿科罕见遗传病的分子诊断的研究,研究成果发表于Genetics in Medicine。随着医学技术的日益发展,罕见病已不再“罕见”。研究表明国内目前在临床遗传医师、遗传咨询师等专业人员匮乏的状态下,将“患儿医学外显子组基因测序(Proband-only Medical Exome Sequencing,POMES)”作为临床疑似病例首选的遗传学检测项目,具有较高的经济性和临床有效性。这一方案同时解决了二代测序成本高以及临床医生分子遗传背景参差两个最棘手的问题。

发现靶向PD-L1的癌症免疫治疗新途径

中山大学生命科学学院赵勇教授课题组发现了癌细胞中PD-L1的调节机制,并得到一种能特异性诱导人体自身T细胞杀灭肿瘤细胞的化学小分子,为癌症免疫治疗提供了全新的解决方案。研究论文发表于Cancer Immunology Research。在癌细胞中广泛存在的Lin28/let-7通路控制着PD-L1的表达,抑制Lin28能有效降低细胞中PD-L1的数量。一种叫C1632的小分子化合物能特异性抑制Lin28。体外体内试验发现C1632能有效降低癌细胞表面PD-L1的水平,从而抑制癌细胞的免疫逃逸,诱导T细胞杀灭癌细胞。与此同时,还发现C1632能有效抑制癌细胞的生长。由此,C1632便在癌症治疗中具有“一箭双雕”的双重功效。

肌细胞因子MG53与糖尿病免疫治疗新策略

北京大学分子医学研究所肖瑞平课题组发现肌细胞分泌MG53调节全身胰岛素反应和代谢稳态,并提出用MG53中和抗体治疗糖尿病的新策略。该项研究成果发表于Circulation。高糖或高胰岛素引起横纹肌MG53分泌,MG53通过血液循环抑制骨骼肌、肝脏、心脏和脂肪等组织和器官对胰岛素的反应性;利用MG53中和抗体可以提高全身的胰岛素敏感性,进而降低血糖。MG53既可以在细胞外作为肌细胞因子又可以在细胞内作为E3泛素化连接酶,协同抑制胰岛素信号通路。用MG53中和抗体提高全身的胰岛素敏感性、降低血糖,为代谢综合征和2型糖尿病提供了免疫治疗的新思路。

肌细胞因子MG53的分泌与糖尿病的免疫治疗(图片来源于北京大学党委宣传部网站)

中国大陆药物性肝损伤发生率及病因学

上海交通大学医学院附属仁济医院消化内科主任医师茅益民和中国人民解放军第85医院陈成伟教授等发表文章反映中国大陆药物性肝损伤(简称DILI)流行病学、病因学、临床特征等整体现状;该文章发表于Gastroenterology。该项回顾性流行病学研究共纳入了中国大陆地区308家医院的25927例药物性肝损伤患者,是国内迄今最大规模的药物性肝损伤流行病学研究。研究报道了中国大陆地区综合性医院和专科医院住院患者药物性肝损伤诊断率,并以此为依据估算了中国大陆地区普通人群药物性肝损伤的发生率。研究显示,我国普通人群中每年DILI的发生率至少为23.80/10万人,高于西方国家报道,已成为不容忽视的问题。

动脉粥样硬化发生机制研究

中南大学湘雅医院老年病科柏勇平副教授课题组与美国德州医学中心Longhou Fang副教授团队合作,在动脉粥样硬化发生机制研究领域取得进展。研究成果发表于Science。该研究首先观察到血浆胆固醇水平增高能激活内皮细胞SREBP2,并与Notch1信号通路共同作用激活生血内皮,从而促进HSPC的增殖和动员及炎症因子的释放,推动了动脉粥样硬化的发生进程。进而系统阐述了高脂血症与造血过程关联的具体分子机制,揭示了载脂蛋白A1结合蛋白(AIBP)通过上述两个通路对于生血内皮造血过程的调控作用及在动脉粥样硬化疾病中的具体影响,为临床动脉粥样硬化疾病的防治提供了一个切入点。

超万例大样本NGS分析揭示EGFR/ERBB2种系突变发生率及其与肺癌发生的相关性

上海交通大学附属胸科医院肿瘤科主任陆舜教授领衔团队开展的临床研究揭示了中国人EGFR/ERBB2的基因突变情况,表明中国肺癌患者可能携带独特的基因突变模式,研究成果发表于Journal of Thoracic Oncology。吸烟和空气污染被认为是中国肺癌最重要的危险因素,而对于肺癌发生的遗传决定因素目前仍然认识较少,尤其中国人群中EGFR和ERBB2基因突变的频率及其与肺癌遗传相关性的作用。该研究证实了携带EGFR种系基因突变且无其他EGFR驱动突变的患者也可能从EGFR TKI靶向药物治疗中获益。这项研究既为中国人肺癌遗传易感性研究提供了思路,也为遗传性肺癌的预防和诊断带来启示。