“自我”与“他者”:视觉文化语境下“东方”与“西方”的邂逅

2019-05-30吴晶莹

吴晶莹

(中央美术学院,北京 100102)

长久以来,关于“西方”与“非西方”文化的讨论似乎永远绕不开“自我”与“他者”这对范畴。西方,作为一种先进文化的表征,常常被赋予“自我”的内涵,而相反,“他者”则被指认为一种次级文化,被指向于“他者”。于是,“自我”与“他者”演化为我们探究“东方”与“西方”之间文化关系的隐喻与修辞,尤其是在视觉文化的语境下,这种既定修辞背后隐含的更多意涵也逐渐凸显出来,并愈演愈烈。

众所周知,“东方”与“西方”这对概念在历史长河的涓涓细流之中始终是炙手可热的文化议题。这不仅在于它关涉到既定历史结构下一种特定的跨文化关系,更在于当一种伟大的文明试图去接近、了解另外一种伟大的文明时,它们又是如何“定位”对方与“看待”彼此的。

然而,当以历史留存下来的“图像”文本作为研究对象,去考察西方人眼中的“东方形象”时,似乎问题要芜杂得多。个中缘由,一部分由于“东方”作为一个宏大的概念,实际上是西方文化之外诸多其他文化杂糅之后的统称,因而难以凭借固定的结论去“终结”判断,另一部分则由于随着“东方”在经济实力、政治地位上的渐趋崛起与提升,使得西方人眼中的“东方形象”也处于苍狗白衣的动态之下。而更为核心的原因,则在于,在西方主体对于东方文明的“观感”和“互动”之中,实质上远非完全出于对客观现实的观照,而是依赖于西方的潜意识需求或意识形态类型的权力质因之上对于东方的主观想象。

然而,不变的是,长久以来,在西方文化脉络中,始终隐含着这样一种倾向,即将西方文明之外的“他者”文明定位为“异国情调”。尽管在东方人的语汇中,尤其在中国,“异国情调”在大多情形下是作为一个中性词的存在,甚至被当作褒义词。但在西方文化结构中,却多少承载着一点独特的意涵。“这不仅意味着西方人对于神秘事物的欣赏态度,同时也或多或少地蕴涵着批判甚至是轻视的意味。今天,这种倾向也许有所减弱,但它却远远没有消失。”①

从两千年前自西汉张骞出使西域之后古丝绸之路的不断向西扩展,到传说中马可·波罗曾于元朝抵达中国,游历各地后将所见所闻描述给西方人,从15世纪奥斯曼帝国攻占东罗马帝国及其此后在欧洲的渐进扩张,到15世纪末16世纪初欧洲大航海时代的到来,从随之而来欧洲帝国主义长达几个世纪的殖民拓殖,到将一切存在裹挟进一起的全球化时代的降临……自古至今,西方,作为与东方“邂逅”的主动一方,往往被作为世界历史发展和现代化进程的首要推动者,特别是对于那些秉持“欧洲中心论”的学者们而言,西方乃是主导全球力量的优势一方。而与此相应,在过往的图像中,东西文化之间的冲突与碰撞则往往呈现出“西方中心主义”的范式。

在世界史纵横捭阖的经纬观之下,对于东、西方而言,13至16世纪的三百余年间具有截然不同的意义,其肇始于蒙元帝国所建立的世界经济与文化体系,终结于欧洲现代文明的萌芽——意大利文艺复兴与现代性开端的标志性事件——西班牙、葡萄牙的地理大发现。对于西方而言,这是一个从征战不断、宗教压抑、瘟疫无所不在的黑暗的中古时代,转向开始步入现代社会的时期,即“近来被沃伦斯坦等‘世界体系论’学者们视为历史上第一个以西方为中心的‘现代世界体系’或‘资本主义世界经济体系’建构的时刻”②;对于中国来说,则为宋、元、明王朝更替,走向由盛转衰的时期。

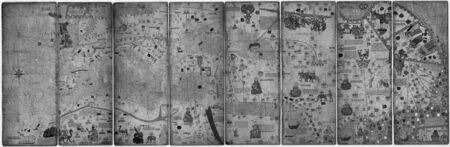

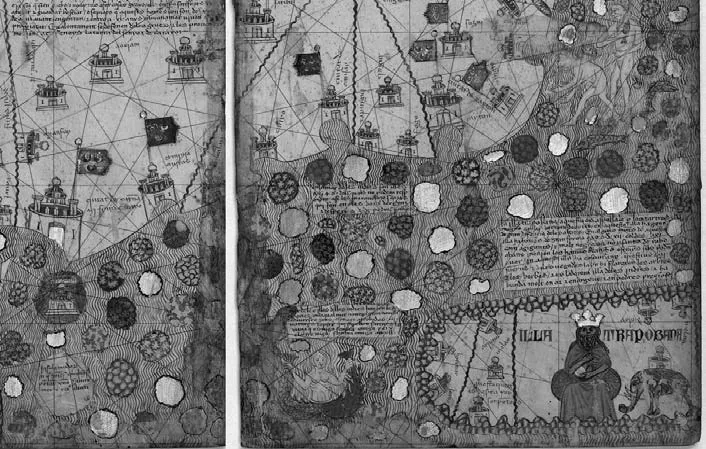

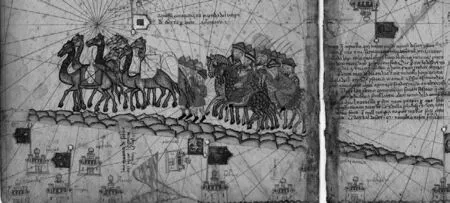

> 图1 加泰罗尼亚地图(Altas Catalan) 亚伯拉罕·克莱斯克斯绘制 65×200cm 1375年 法国巴黎国家图书馆藏

> 图2 地图中象征着东方岛屿的宝石

> 图3 传说中的马可·波罗商队

> 图4 地图中描绘的忽必烈形象

> 图5 《宫娥和女奴(Odalisque with a Slave)》安格尔 1839-1840年

> 图6 《萨尔丹纳帕勒之死(The Death of Sardanapalus)》 德拉克洛瓦 1846年

因此,毋庸置疑,在这经年累月的几个世纪之间,除了欧亚大陆之间的跨文化交流日益频繁之外,同时也是“西方中心主义”神话初步成型的时期。现藏于法国巴黎国家图书馆的《加泰罗尼亚地图(Altas Catalan)》(图1)由亚伯拉罕·克莱斯克绘制于1375年。作为目前现存最重要的中世纪地图,该地图是由当时法国国王查理五世订制,用于教导他的儿子查理六世所绘制的。从欧洲视角出发,该地图描绘了从地中海海域直到中国东部海域的广阔区域,并着重描绘了一个包括中国在内的令人遐想的东方世界,从象征着东方岛屿的五彩斑斓的宝石(图2),到充斥于东方空间中的鬼魅奇异的怪物形象,从地图上所描绘的传说中的马可·波罗商队(图3),到东部大陆上被再现为西方人形象的忽必烈(图4)……如上种种,足以印证,在此时,对于当时的西方世界来说,东方无疑不是一个堆金叠玉、充满着奇山异水的令人遐想的奇妙世界。

如果说15、16世纪地理探险的蔓延与16世纪的宗教扩张,致使旅行家和传教士们纷纷漂洋过海来到东方,“东方”之于“西方”尚只是一种被悬置的功利的存在,而堕落为一个客观的、遥远的瑰异之地的话,那么,到18世纪之后,经由启蒙思想家们的关注与挖掘,东方的观念才逐渐被引入到欧洲思维当中。为了验证他们的理论观点与政治主张,这些启蒙思想家们纷纷以东方的安宁、繁华和自然的气息,反向抨击欧洲的封建专制制度与贵族腐败。于是,启蒙主义者们向往东方、研究东方,一度在欧洲掀起了一股“东方热”。继而,到19世纪,这种对于东方的欣赏与狂热愈演愈烈。伴随着欧洲资本主义的发展、拓殖进程的加速以及自身文化危机的日益彰显,“东方”进一步被西方人作为寻回人类失落“精神家园”的理想之地,神秘、荒蛮、野性的东方被演化为欧洲人疏离理性、诉诸情感与想象的灵感源头。因此,在此时欧洲的文学和绘画作品中,尤其是浪漫主义潮流中,“东方”则作为一种异域的表征成为当时艺术家们普遍采用的题材,用来呈现出完全不同于以往的美学诉求与造型方式。

其中,法国新古典主义画家安格尔便是一个可靠的例子。尽管安格尔一生从未涉足过包括北非在内的“东方”,但东方题材却始终贯穿于他的整个绘画生涯,从1808年开始的“浴女”系列到1814年的“宫娥”系列,从始于1834年的“安条克与斯特拉托尼斯”系列到1862年的《土耳其浴室》,安格尔以视觉图示的方式勾勒出一幅想象中的东方主义图谱。尤其在他创作于1839~1840年的《宫娥和女奴》(图5)中,所呈现的是土耳其王族妇女的闺房生活。富有东方情调的宫室氛围内,肤白如脂、百无聊赖的年轻宫女横卧于席上,两个女奴在身旁侍候,整个画面充溢着色欲化的视觉特质,却依旧处于古典主义的语汇之内。

对于东方题材的迷恋,在浪漫主义绘画中得到了更多的表达。法国当代汉学家雷蒙·施瓦布(Raymond Schwab)就曾在他的专著《东方文艺复兴》一书中明确提出“东方文化”与“浪漫主义”之间的实质性影响。在他看来,“东方和浪漫主义的关系不是局部性、暂时性的,而是一种实质性的关系”③。 因此,毫不夸张地说,施瓦布将“东方的闯入”视作文化上的革命与复兴,即为“东方复兴”,比肩于欧洲文艺复兴,它所带来的是一种“世界人文主义观念(World Humanism)”。于是,相比于安格尔,德拉克洛瓦在绘画创作中对于“东方题材”和“浪漫主义”的联姻所“产生”的是更为浓烈的“异国情调”。正如在绘画作品《萨尔丹纳帕勒之死》(图6)中,描绘了古代亚述国王在兵临城下之际,从容命令侍从处死自己心爱的妻妾犬马,最后放火焚烧自己宫殿的故事。整个画面的构图、色彩以及人物形象都处于一种异常不安的动势和混乱之中,明朗而艳丽。在此,残暴、专制、野蛮、淫乱的东方形象跃然于画布之上。

如若说至此在绘画中,“西方”对于“东方”的形象塑造是基于想象的创造性建构的话,那么,在摄影的视觉文本中,则彰显出一种变质性的因素,趋向于更为具体的、真实的感官经验。

英国著名纪实摄影艺术家菲利斯·比托(Felice Beato)的重要摄影创作便主要集中于东方。在他的镜头下,真实而深刻地记录了传统的日本女性形象、第二次鸦片战争下的中国以及大英帝国殖民下的印度,从中无不流露出浓浓的西方帝国主义殖民扩张的气息。1858年拍摄的《斯坎德拉宫前的遗骸》(图7)便以一种刻意的摆拍手法,定格下印度兵变被英军镇压后的场景。拍摄时,比托安排几个印度当地人站在几近废墟的斯坎德拉宫前,同时将印度士兵的遗骸从远处捡来,撒在这座印度皇家别墅的院子中,然后按下快门。这种对于19世纪英国殖民史上重大事件的记录继而成为了一种有关“权力”的叙事。“它将胜利者对于失败者的惩罚(实际上是对冒犯大英帝国统治的一种警告)、胜利者对于历史现场的随意处理这样的元素突出呈现,更因为生者与死者在同一空间内的局促相处而带来一种观看的惊悚。”④

> 图7 《斯坎德拉宫前的遗骸》菲利斯·比托 1858年

> 图8 《坐轿子的官员及轿夫》约翰·汤姆森 1870年

> 图9 《厦门女人的裹脚与天足》约翰·汤姆森 1871年

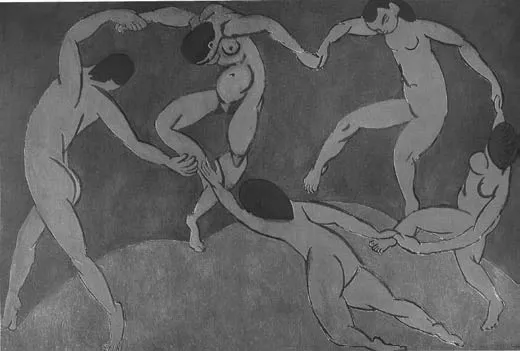

> 图10 《舞蹈》马蒂斯 1910年

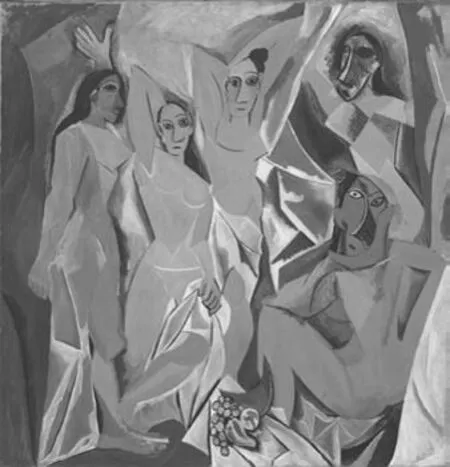

> 图11《亚威农少女(Les DemoisellesD’Avignon)》毕加索 1907年

相似的语义策略同样适用于当时将镜头对准战乱中中国的那些摄影作品。西方摄影师被获准深入中国内地旅行、拍摄,是1860年第二次鸦片战争之后的事情。1869~1872年,游历中国的英国摄影师兼冒险家约翰·汤姆森(John Thomson)(图8、图9)拍摄下当时正处于半殖民地半封建时期的落后中国。相比于托比新闻式的记录,汤姆森的镜头更热衷于那些来自中国的淳朴民风与普通民众。在他的摄影中,晚清人们的服饰、庭院、特殊职业以及一些奇怪的特异习俗,比如裹脚、长辫子等等,在他眼中,都别具风情。尽管其拍摄照片的出发点与当时流行英国的人种学和科学精神探索相关,但毫无疑问,其中依旧无法抹杀作为一种“殖民者”的“凝视”因素。

到此时,如果说此前“东方主义”的空间指向主要为包括摩洛哥、阿尔及利亚以及中东的近东地区,那么,到19世纪中叶之后,欧洲人的目光则扩散至日本、中国、南亚以及美洲、南太平洋等更为遥远,同时也更具原始气息的地方。因此,在19世纪末20世纪初,东方题材在欧洲绘画史中开始衍生出更具风格特征的日本主义与原始主义,这种渊源于东方的“异国情调”构成了欧洲现代艺术变革的强大催化动力,从而致使欧洲现代艺术大师们将自身真正从模仿现实的欧洲传统中解放出来。从印象派画家笔下再现的日本风物,到马蒂斯单纯而宁静的平面性画面(图10),从高更绘画中那狂野而原始的塔希提景致,到毕加索在非洲黑人雕刻的启发下将传统三度空间的营造拆解并重新结合为几何形体(图11),再到受到中国书画影响而形成线条意境的弗朗兹·克兰……

由此,我们足以窥见,在以往的这些视觉图像当中,西方对于东方的“再现”是以西方作为文明的、先进的、现代的、凝视者的主体出现,而东方则是一个野蛮的、落后的、充满原始力量的被凝视者的对象。其背后所隐匿的是西方作为元文化,东方则作为次级文化的固化逻辑。而其所引申出来的则是美国学者爱德华·W·萨义德(Edward Wadie Said)所提出的“东方学”的叙事策略。也就是说,作为一种知识体系,西方通过对于东方的描述、想象和定义,形成西方对于东方的态度,继而直接影响了西方对于东方的行动策略与方式。这正如萨义德曾在其重要的后殖民主义批评文本《东方学》中所说,“我们可以将东方学描述为通过做出与东方有关的陈述,对有关东方的观点进行权威裁断,对东方进行描述、教授、殖民、统治等方式来处理东方的一种机制:简言之,将东方学视为西方用以控制、重建和君临东方的一种方式”⑤。因此,“东方并非一种自然的存在”,而是一种可被建构的话语机制。

也正因此,我们常常会陷入到一种所谓“马可·波罗综合症”的尴尬境地之中。那么,什么是“马可·波罗综合症”呢?主要有两个层面,其一在于默认并且从未怀疑过西方是全球文化的绝对主导,而另一方面,也是最具有讽刺意味的,则是东方往往深陷于一种“自我他者”的悖论当中,即通过将自己包装为西方需要的形象和属性,自觉地进入到对于西方文化的谄媚当中。而这样一种“马可·波罗综合症”的存在,实际上又反向导致了视觉文本中对于东、西方形象的形象建构。因此,可以说,这成为一个难以破解的循环往复的咒言。而每一次循环,似乎又再次加重了上一轮表述的西方中心化倾向。

于是,在所谓的“东方”与“西方”之间,应该说是“西方”发现了“东方”?还是“东方” 发现了“西方”?抑或是终归谁是“发现者”已不再重要。或许,“自我”与“他者”的视角更符合唯物主义的历史视角,在它们身上,本就不应该被沾染上任何“主义”的色彩,也更能消解人们对于欧洲中心主义的质疑与诘问。于是,“自我”与“他者”成为一种充分的角色变量,“西方”既是“自我”,也是“他者”;“东方”既是“他者”,也是“自我”。在此,没有“主导”与“被主导”,没有“凝视”与“被凝视”,没有“殖民”与“被殖民”。■

注释:

①(澳)马克林(Colin Patrick Mackerras).我看中国:1949年以来中国在西方的形象[M].北京:中国人民大学出版社,2013.5:2.

②李军.13至16世纪欧亚大陆的跨文化交流——重新阐释丝绸之路和文艺复兴[J].美术观察,2018(4).

③Raymond Schwab.The Oriental Renaissance//Forest Pyle.The Ideology of Imagination:Subject and Society in the Discoures of Romanticism[M].Standford University,1995:87.

④南无哀.东方照相记:近代以来西方重要摄影家在中国[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2016.1:10.

⑤(美)爱德华·W.萨义德(Edward W.Said).东方学[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1999.5:4.