极客、联结与建构:网络学习社区类型比较

2019-05-27叶韦明陈雪

叶韦明 陈雪

【摘要】中文大规模开放在线课程的学习情境多是教师和助教不在场的远程学习和讨论社区。线上学习社区是学习者经由群体行为进行学习的公共空间,关键是具有共同目标的学习者之间的互动。基于网络民族志和社会网络分析方法,研究哈佛大学“幸福课”学习者在网易、豆瓣、知乎三个中文线上学习社区中的讨论内容和互动结构,发现三种线上学习社区。线上学习社区体现了线上学习者“独自一起学习”的具体形态,通过差异化的讨论主题和互动模式进行知识建构。

【关键词】MOOC;线上学习社区;信息与通信技术和教育;网络民族志

一、前言

社会科学里有大量研究关注社区,关于社区的特征已得到共识:社区提供系统和程序,以满足人们对生存、培育、社会化和支持的基本需求,此外,成员还在社区中发展出世界观、意识形态、认同、归属、意义和目标[1]。社区存在于地理和关系层面[2],社区同样可以在线上环境中形成[3]。

从社会学习的角度看,学习社区被定义为参与者经由群体行为进行学习的公共空间,在其中参与者可以界定问题、寻求解决方案并实现解决方案;在此过程中,他们获得新知识和技能[4]。以上所有的行为和互动若发生在线上环境,即为线上学习社区(Online Learning Community,OLC)[5]。線上学习社区是网络空间中最重要的知识建构场所。在信息和通信技术快速发展的今天,线上学习社区为地理上分散的人们提供了前所未有的学习机会,使“独自一起学习”成为可能:线上社区是地域分隔的成员对知识需求的产物,而交流和互动是社区得以存在的关键。

中国参与在线学习课程的人数多,增长快[6]。在各类学习平台中,大规模开放在线课程(Massive Open Online Course,简称MOOC,中文简称“慕课”)占主导地位。在课程内容上,国际知名大学慕课在我国受众较广。然而,国内的大多数慕课成员在使用在线学习系统学习国外课程时,往往面临地域和时差的区隔,他们主要通过线上(有字幕的)课程视频、阅读材料、完成作业、与线上社群的其他成员讨论并一起学习,较少接触教师和助教、缺乏线下见面互动。这样大规模存在的线上学习社区作为中国网络空间中重要的知识建构形式,值得深入研究。学习者如何在线上社区的互动中进行知识建构?不同线上社区的知识建构过程有何差异?研究线上学习社区的类型结构、内容特征与互动网络,可以更好地引导和促进成员在线上社区中建构知识,揭示参与者通过网络独自一起学习的机制,也为大规模开放在线课程的实践提供社区视角的建议。

二、文献综述

1993年,Rheingold对“虚拟社区”的定义成为相关研究的出发点:“从网络兴起的社会集合体,足够多的人进行……足够长时间的公共讨论,伴有充分的人类情感,在赛博空间形成个人关系的网络。”线上学习社区是虚拟社区的一种,是互联网上通过朋辈学习以满足成员学习需求的社区。近来关于线上学习社区的研究关注参与或“社会临场感”(social

presence),即相互连接的学习者及其所感知的社区对学习成果和学习者对课程的满意度有积极作用。涂等学者[7]指出社会临场感的三个维度:社会情境、线上沟通和互动。本文将从社会学习的角度,研究参与者的讨论内容与互动结构的相互作用如何形成不同类型的线上学习社区。

(一)知识的社会建构:互动的学习过程

“知识建构”指的是为概念性人工制品的进展和细化而从事的集体工作[8]。知识建构是学习社区的一项活动;知识建构聚焦具体的问题,学习者要对其进行持续和深度的探究。知识建构中的探究通常在小组中进行,是由某个学习者发起的;小组中的交流与对话是严肃认真的,集中于解释和表达学习者对问题的理解;知识建构是在小组中通过协作、反复讨论并持续对观点和解决思路进行修正,逐步达到收敛和一致的过程[9]。在这个过程中,学习社区中主动学习者的协作和讨论的作用被充分重视,正如本文研究对象的场景:教师与助教缺席,网络社区成员作为主动学习者聚焦于特定主题,进行持续公开交流的线上学习社区。

在线上学习社区中,知识的集体建构包括两个最核心的环节:信息分享和互动沟通。Gunawardena等学者[10]关注计算机辅助的集体学习环境中的意义协商和知识共建,即在线上环境中,交互知识模型有五种意义单元:“提问—响应”“阐释—澄清”“冲突—辩论”“综合—共识”“评估—反思”。本研究加上线上学习社区的“情感/人际交流”(从非知识角度表达感谢)维度,形成六种互动模式。本研究据此建立起线上学习社区讨论内容的观察框架。

(二)线上学习社区研究:从师生到社区

学习者的参与是活跃和投入学习社区的关键因素[11]。为了更好地理解线上学习社区,学者们提取了相关的影响变量和因素:整体而言,教师对促进线上社区发展和鼓励学生参与发挥重要作用[12];但学生不再是被动的观察者[13],而是在社区中学习和社区经验丰富的主动参与者。以往的研究更多地关注学生、教师和线上平台之间的互动,然而研究者发现在线讨论并不如想象中的积极,主要从激励在线参与、制定相关规则等角度研究与实践,基于社区本身特点(如互动结构)的研究较少见。本文强调学习社区的关键是具有共同目标的学习者之间的互动,因此引入关于线上人群和社区的研究视角。

建立线上学习社区的根本目的之一,在于提供知识有效传播的环境,促使学习者交流显性知识和隐性知识[14]。关注线上社区中发展关系的模式有助于我们理解任务导向和社会情绪导向的信息知识发展过程,同时揭示社会文化知识及社会关系的互相形塑。基于线上社区的核心行为和专长,以及线上社区成员的相互关系两个核心要素,库兹奈特(Kozinets Robert)[15]对线上社区进行分类[16](见图1):漫游社区指弱关系的成员、核心行为低中心性的线上社群;联结社区在成员之间创造了强关系,但成员并不只限于一个共享单一的核心行为;极客社区给成员和读者提供深入和细致的信息,但并不需要成员加入到有意义的社会关系中;建构社区既提供较强的社区感觉,也提供关于某种核心的特定兴趣和行为的详细信息。这些关于线上社区和社区参与的类别以及分类标准为本研究提供了分类基础和依据。

社区的互动形式既是信息的,也是关系的。鉴于大多数国外课程的慕课在国内发展过程中缺少教师与助教角色,本文主要以学习者—学习者之间[17]的互动作为主要研究对象,探讨线上学习社区的类型及成员互动特征。学习者之间的互动是线上学习的主要形式,尽管有不少研究从学习者对自身参与互动的感知等角度切入,但对于社区互动结构等方面的分析则较少。本文从社区的角度分析参与者通过网络平台进行知识建构,探讨内容、互动结构和社区类型之间的关系,即虚拟社区如何容纳分散的学习者在没有教师/助教协助的情况下参与知识建构并形成学习共同体。研究问题包括:(1)教师和助教缺席的线上学习社区参与者在讨论内容和互动网络上呈现哪些特征?具有何种对应关系?(2)线上学习社区如何分类?(3)线上学习社区的内容与网络如何有助于知识沉淀?

三、研究对象与研究方法

《哈佛大学公开课:幸福课》(以下简称《幸福课》)是哈佛大学泰勒·本-沙哈尔(TalBen Shahar)教授开设的一门心理学课程,被评为“哈佛大学最受欢迎的课程”。该课程随着网易公开课于2010年11月1日首推“全球名校视频公开课项目”进入中国,成为最早进入中国的名校课程之一,热度至今不衰。截至2017年5月31日,该课程以5123万的播放量高居网易公开课国际名校课程前十名,一度引发国内的“幸福”热,社群论坛讨论活跃(详细信息见附录1)。综合课程引入时间、播放量、影响力以及传播性,本文将《幸福课》作为研究对象。作为国际课程,《幸福课》以英文原音、中文字幕呈现,没有教师和助教参与,学习者在线上社区自发形成针对课程的讨论,由此形成国内典型的基于慕课形成的线上学习社区。其参与者具有国内慕课的典型特征:(1)远程性:接触到这门课程的人来自全国各地,学习者之间的沟通交流主要依赖网络社区;(2)独立性:参与者大多彼此互不认识,除线上社区外较少有其他通信交流;(3)异质性:线上课程并不针对某一特定知识或文化背景的学员,《幸福课》作为一门几乎零门槛的课,是其线上学习社区及成员异质化的基础。

为了探究线上社区的讨论内容和互动结构,本研究抓取了2017年6月以前网易公开课《幸福课》23集课程下评论区的60%讨论内容,共6800条评论;豆瓣“哈佛幸福课”小组中,回复数最高的10个主题下的所有讨论和回复,共计1555条;以及知乎“哈佛大学公开课·幸福课”这一话题下浏览量最高的20个主题,共457条①。

本文所用数据资料均来自于网易、豆瓣和知乎平台上的公共讨论。本研究综合三种研究方法:(1)内容分析法从词频和主题分析线上学习社区的讨论内容,通过“扎根与浮现”识别出主题分类③(内容分析结果见附录3)[18](周翔,2014),用Python进行分词和词频统计④(词频统计结果见附录2);(2)社会网络分析法揭示线上学习社区成员的关系网络和社区结构,以参与讨论的个体为节点,在社区中公开讨论作为一次互动形成节点间的一条边⑤,用Gephi进行网络可视化和相关计算;(3)于2017年1月至6月进行网络民族志,观察和解释线上学习社区的类型及其形成机制。

四、研究发现

(一)讨论内容特征:从个体到课程到交互

整体而言,线上学习社区的讨论内容主要包括三类:(1)个体,基于个人的经验、情感态度、观点和知识分享;(2)课程,基于课程内容及其外延的拓展;(3)交互,基于个体之间的情感、認知和资源交互。但网易、豆瓣、知乎三个线上社区的讨论存在差异。

网易公开课集中于课程和个体层面,其分享性和开放性更强。在排名前30的词汇当中,与社区核心行为即课程或平台相关的词达13个,包括“课程”“幸福”“学习”“老师”“为什么”“问题”等,集中于学习社区的核心行为;与个体层面相关的占6个,包括“我”“自己”“喜欢”“感觉”等。有趣的是,网易公开课的公共讨论有大量关于“中国”与“世界”的内容,这种比较的视野在其他平台没有发现。由于网易公开课是一个自带学习资源的平台,基于课程的分享占总评论的60.7%,包括对该学习平台的看法、课程内容本身、翻译的问题以及对中外教育的反思,无论是个体层面还是课程层面,均呈现出较开放的知识构建特征。

豆瓣小组对于课程的学习基于个体和交互层面,其内向性明显,基于自我实践和彼此共同经历进行交流。在排名前30的词语当中,与个体经验和感受相关的占12个,包括“我”“自己”“开心”“感觉”“喜欢”“生活”“美好”等,这些词语通常伴随着个体感受和事件描述出现,表达参与者自己的态度;而基于交互的词语有10个,如“你”“分享”“谢谢”“一起”“朋友”等,这些对话常发生在线上社区成员之间的交流过程中,成员分享自身经历,其他成员对这一行为产生共鸣,进行补充,或情感支持。豆瓣小组讨论内容更多呈现出非核心行为的特征:除去共享知识资源的帖子,其他主题集中在幸福课的外延讨论上。小组成员身体力行地借助平台渠道实践课程中的建议和方法,如《每天在论坛中写下自己骄傲的5件事情》,获得参与者群体认可,并完成自我督促,呈现出一定内向性的、持续性的特征。

知乎下的讨论关注课程与交互层面,是一个深入讨论、自我沉淀的综合性学习社区。在排名前30的有意义的词语当中,关于课程和平台的讨论达到12个,包括“幸福”“网易”“学习”“课程”“改变”“积极”“工作”“问题”等。学习者在平台上提问,发布高质量课程的笔记整理,从自身出发,概括学习要点并引发讨论。讨论基于个体经验和学术发展脉络,并通过赞同、支持、反对、争论等形式互动,逐步完成知识沉淀,并促进集体智慧的发展。

通过初步网络民族志观察⑥发现,在知识构建层面,以网易、豆瓣和知乎为代表的线上学习社区大多数处于信息分享和应用新知识这两个层面,对于新观点的检验讨论则非常罕见(内容分析结果详见附录3)。在深化认识、意义协商这两个层面,知乎平台的表现最好。在互动方式方面,较多提问响应和阐释澄清,学习者提出问题并得到回答,往往用事实或个人经验,对概念、观点和思想进行辨别和详述。

(二)网络结构与网络社区类型

知识主体间的关系联结是知识共享不可或缺的前提条件,Krackhardt和Hanson[19]指出,人际网络发挥着个人之间分享观点,互相影响、妥协以至达成共识的作用。基于社会网络分析法对三个线上学习社区的讨论网络的分析,本文进一步从凝聚子群和学习者中心性[20]特征入手,以探讨线上学习社区的结构。

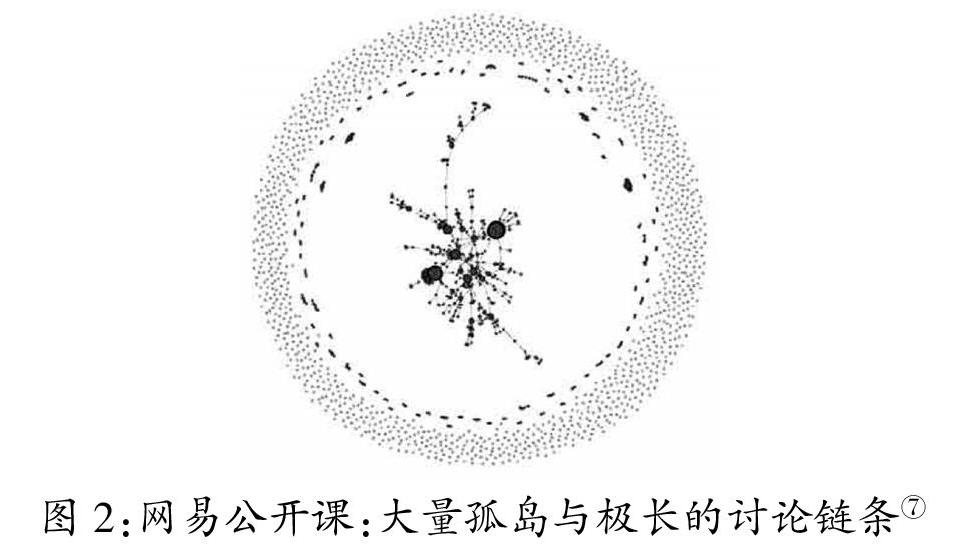

从社会网络分析的结果中(见图2)可以看出,网易公开课社区中存在大量孤岛,极少讨论群组,且单一讨论主题链条很长。根据库兹奈特的网络社区定义判断,网易属于“极客社区”,呈现出社区学习者共同关系强度低,对大多话题讨论分散;而主要话题集中于对社区的核心行为即公开课程本身或者对课程内容的评论,以及国内外课程反思的延伸性讨论,形成较长的讨论链条。在这样的社区中,新手与行家交替:学习者发帖没有连贯性,通常是不具延展性的评论;若有观点冲突,则会形成讨论长链,呈现行家参与的特征。

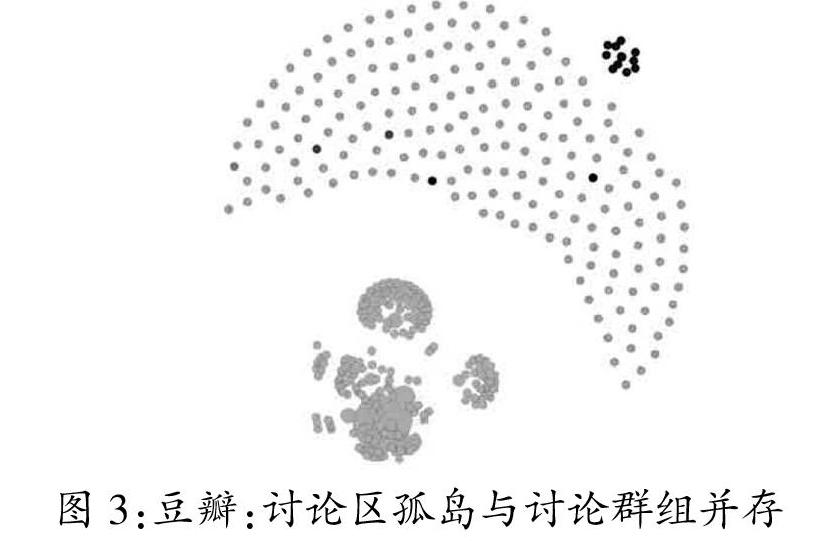

结合社会网络分析结果(见图3)判断,豆瓣属于“联结社区”:社区学习者对大多数话题讨论较分散,不限于社区核心行为如课程内容,但集中于某几个特定问题,如图3左下角连通图,包括“幸福课的每日开心事分享”和“学习资源共享”等主题。在联结社区中,信徒和混合者为主流,即高核心行为低连接度的人群为社区贡献了较多的帖子,同时也有大量低核心行为和低连接度人群存在于社区中进行围观。

知乎在社会网络结构上(见图4)呈现出较少的孤岛,讨论群组多而集中的状态。依照库兹奈特的网络社区定义,知乎属于“建构社区”:社区学习者共同关系强度高,对大多话题讨论深入和集中,即所有话题都围绕着社区核心行为(幸福课的学习),社区参与者分享课程笔记,对课程内容深入讨论。在这样的社区中,行家和信徒众多:即学习者发帖质量高,高核心行为与高链接度的行家与热烈讨论、拓展知识的信徒共同构成图4中的核心讨论群。个人与学习平台紧密相连,孤岛极少。

进一步分析三个线上学习社区的网络特征值(见表1),发现网易的连通分量很大,而图密度几乎为零,因为其出现了大量孤岛,呈现出开放和分散的特点。网易的讨论以针对视频的孤点评论为主,彼此之间的交流较少。豆瓣的平均度数最高,平台与用户之间的互动更强,参与者呈现出更强的社交性特征,学习者讨论问题较为集中。知乎的连通分量极低,说明其用户较集中于讨论话题。

基于以上发现,可以总结出国内慕课环境中三种典型线上学习社区的类型、讨论内容和互动结构特征(见表2):

五、结论与讨论

教师和助教缺席的线上学习社区在讨论内容上集中于课程、个体和互动,讨论内容与互动方式相互影响,逐渐形成不同类型的线上学习社区。以网易课堂为代表的“极客社区”参与人次多,关注课程和个体层面,具有开放性和争议性,观点鲜明、有争议性的话题更容易引起讨论。讨论内容以“冲突—辩论”进行知识建构,互动结构孤岛多、链条长。豆瓣小组是“联结社区”的典型,重视个体和交互,具备内向性与社交性,更注重参与者间的情感连接,对课程学习行为的加油鼓励、对学习资源的共享、对课程知识的实践,体现了线上社区中信息支持与情绪支持的特点。在少数参与者反复集中讨论进行“阐释—澄清”,达到“综合—共识”。知乎作为“建构社区”的代表,关注课程与交互,注重知识本身,深入解释和阐释问题。互动結构呈现出孤岛少、密度大的特征,逐步形成“综合—共识”和“评估—反思”。其内容搜索功能为其沉淀知识提供了便利,学习者即使时空不同步,仍然可以建立起连贯和高质量的讨论,从而形成体量较大的核心讨论群,并通过“长帖”成为有效的知识建构社区。

尽管三类社区在讨论内容和互动结构上有所不同,但都体现了线上学习者“独自一起学习”的特征。威尔曼(Wellman Barry)[21]指出,在信息社会中,个体不是孤独离散的,而是被网络相连的,即网络化的个人主义(networked individualism)。参与者之间尽管时空区隔、并不同时在线,经由信息与通信技术的连接,他们在不同的学习社区表达自己的看法、观点和经历,冲突—辩论、阐释—澄清、综合—共识、评估—反思;虽然时间流逝,讨论内容被沉淀在社区里;通过阅读和评论,后来者通过社区了解其他学习者的想法,形成自己的见解,即“独自一起学习”的状态。不同的讨论内容和互动结构促成差异性的线上社区形成:进行观点碰撞的极客社区、用个人体验来回应的联结社区、专注于阐释问题的建构社区。资源聚集于线上社区,参与者进行差异化的讨论和互动,通过社区的连接和交互,知识得以动态生长,持续更新,完成知识构建。

(本研究受到教育部人文社会科学研究青年基金项目资助,项目名称:“大规模开放在线课程的社会网络和社区研究”,项目编号:14YJC860035)

注 释:

①网易公开课由于网站采用了技术屏蔽,研究者未能完整抓取所有10992条评论,仅分课程抓取了前一半的讨论6800条(占总评论的62%)。豆瓣平台上选取了回复数在前10名的主题及其回复,原因如下:首先,豆瓣小组以最新回复排序,回复数较多的帖子较大可能被阅读,影响更多社区成员;其次,前10名的回复数占总回复数的50%,排名10名以外的主题热度低,回复数大多不足10条,未建立起有效讨论。知乎平台上抓取了浏览量排名前20的主题内容,原因如下:首先,浏览量记录了围观潜水者的行为,体现了一个问题的实际关注度,特别是潜在学习者的行为;其次,排名前20的帖子回复数占总回复数的89%,而排名20以外的问题回复数不足4条,未建立有效讨论。

②网易公开课的页面以课程视频为主,网友的回复和讨论直接在视频下进行,因此讨论帖的计数方式不适用于该网站。

③主题分类包括:课程、平台技术、教师助教、个人、其他学习者、比较、其他共七类。内容分析编码员信度一致性检验即百分比一致性为93.8%。

④用Python的jieba软件包进行分词和词频分析,词频统计除去中文常见的虚词、关联词等无实际含义的词,如“的”“和”“但是”等,得到了词频分析结果。

⑤三个线上社区中每一次的线上回复都被记录,根据发帖和回帖的对应关系形成网络。边为有向的回帖关系,指向被回复者。

⑥关于内容分析的相关研究,详见本项目关于线上学习社区讨论主题、互动方式与知识建构的模型研究。

⑦图中每个节点代表线上学习社区的一个参与者(即用户),参与者之间一旦有讨论互动行为,即形成一条边;节点越大,意味着与其互动的参与者越多。

参考文献:

[1]Redfield,R.The little community:Viewpoints for the study of a human whole[M].Chicago:University of Chicago Press,1960.

[2]Gusfield,J.R.Community:A critical response[M].New York:Harper&Row,1975.

[3]Rheingold H.The virtual community:homesteading on the electronic frontier[M].Reading,MA:Addison-Wesley,1993.

[4]MacNeil,T.Assessing the gap between community development practice and regional development policy[A].In B.Wharf,&M.Clague(eds.),Community Organizing[C].Toronto:Oxford University Press,1997.149-163.

[5]Hiltz,S.R.Collaborative learning in asynchronous learning networks:Building learning communities[A].In Web Net98World Conference of the WWW,Internet,and Intranet Proceeding[C],1998.7-12.

[6]中国互联网络信息中心.第40次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL].http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201708/P020170807351923262153.pdf,2018-12-31.

[7]Tu,C.,&Corry,M.E-Learning communities[J].The Quarterly Review of Distance Education,2002(3),207-218.

[8]Scardamalia,M.,&Bereiter,C.Computer Support for Knowledge-Building Communities[J].Journal of the Learning Sciences,1993(3),265-283.

[9]McLean,R.S.Meta-communication widgets for knowledge building in distance education[A].In Proceedings of the 1999 conference on Computer support for collaborative learning[C].International Society of the Learning Sciences,1999.48.

[10]Gunawardena,C.N.,Lowe,C.A.&Anderson,T.Analysis of a global online debate and the development of an interaction analysis model for examining social construction of knowledge in computer conferencing[J].Journal of Educational Computing Research,1997(17),397-431.

[11]Bloom,B.S.The 2-sigma problem:The search for methods of group instruction as effective as one-to-one tutoring[J].Educational Researcher,1984(13),4—16.

[12]Palloff,R.M.,& Pratt,K.Building learning communities in cyberspace[M].San Francisco:Jossey-Bass,1999.

[13]Hiltz,S.R.The Virtual Classroom:Learning without limits via computer networks[M].New Jersey:Ablex Publishing Corporation,1994.

[14]Seufert,S.,Moisseeva,M.,Steinbeck,R.Online Learning Co

mmunities:Managing the Paradox?[A].In:Syllabus Conference Proceedings,Santa Clara,2001.

[15]Kozinets,Robert.V.Netnography:Doing ethnographic research online[M].SAGE publications,2010.

[16]羅伯特·V.库兹奈特.如何研究网络人群和社区[M].叶韦明,译.重庆:重庆大学出版社,2016:43.

[17]Moore,M.G.(1989).Editorial:Three types of interaction.The American Journal of Distance Education,3(2),1-6.

[18]周翔.传播学内容分析研究与应用[M].重庆:重庆大学出版社,2014.

[19]Krackhardt,D.,&Hanson,J.R.(1993).Informal networks.?Harvard business review,71(4),104-111.

[20]刘军.社会网络分析导论[M].北京:社会科学文献出版社,2004.

[21]Wellmann,B.Physical place and cyberplace:the rise of networked individualism[J].International Journal for Urban and Regional Research,2001(25),227-52.

(叶韦明为北京大学汇丰商学院副教授,硕士生导师;陈雪为北京大学汇丰商学院新闻与传播2016级硕士生)

编校:郑 艳