脑卒中静脉溶栓绿色通道制度实施效果及昼夜差异分析

2019-05-27杨伊姝赵莹莹张拥波

高 冉,杨伊姝,谢 聃,赵莹莹,张拥波

(首都医科大学附属北京友谊医院神经内科,北京 100050)

急性脑梗死在我国具有很高的发病率,其危害性极大,致死、致残率可高达34.5%~37.1%[1-2],因此早期疏通血管,挽救缺血脑组织尤为重要。重组组织型纤溶酶原激活剂(recombinant tissue-type plasminogen activator,rt-PA)静脉溶栓治疗是超早期急性脑梗死的重要治疗方法,它可以快速溶解动脉栓子,恢复缺血脑组织的血流供应,在临床上具有非常显著的疗效[3-5]。现认为可以挽救缺血半暗带脑组织的时间窗为4.5 h内或6 h内,且溶栓效果与发病至溶栓开始时间(onset-to-needle time,ONT)呈正相关[6]。因此,如果能缩短ONT,就可以提高梗死血管的再通率,进一步改善患者临床预后。目前国内施行绿色通道溶栓制度通过对患者进行快速转运、检查、诊断和治疗来尽可能缩短ONT,提升溶栓效果[3]。国外学者曾对昼夜溶栓效率进行分析,发现日间溶栓效率更高,ONT更短,患者预后更佳,该研究认为夜间缺乏具有丰富溶栓经验的专科医师和完善的辅助机制是导致溶栓效果不佳的重要原因,理论上夜间为非工作时间,其溶栓效率应较日间工作时间低[7-8]。国内的一项单中心研究发现,无论日间还是夜间ONT均无差异,溶栓后的临床预后也无差异,这与其24 h溶栓专家坐诊和相关辅助设施全天候到位有关[9]。虽然绿色通道溶栓制度在我国已得到广泛认同,但静脉溶栓疗效及其昼夜差异需要进一步评估,故本研究拟对脑卒中静脉溶栓绿色通道制度实施效果及昼夜差异进行分析。

1 资料与方法

1.1一般资料 选择2017年1月至2018年11月于首都医科大学附属北京友谊医院就诊的175例急性脑梗死患者为研究对象,其中男116例,女59例,年龄39~79岁,平均(66±11)岁,入选患者均确诊为急性缺血性脑血管病,且位于缺血性脑卒中急性期。纳入标准:位于缺血性脑卒中急性期患者;病案资料完善且诊治过程完整。排除标准:入院后才出现急性缺血性事件的患者;存在严重精神、意识障碍疾病者;存在全身系统性严重并发症者。上述患者根据是否行rt-PA静脉溶栓治疗分为rt-PA组和对照组,根据发病/入院时间将rt-PA组患者分为日间发病/入院组(6:01~18:00)和夜间发病/入院组(18:01~6:00)。

1.2治疗方法 在rt-PA组中,对符合溶栓适应证且无溶栓禁忌证的患者进行rt-PA静脉溶栓治疗,从患者发病后至溶栓开始采取绿色通道制度,以现有情况下最快、最安全的流程来完成患者转运、诊疗和溶栓过程。rt-PA静脉溶栓方法及绿色通道制度遵照中国急性缺血性脑卒中诊疗指南意见[3]。溶栓后24 h行相关影像学检查判断是否出现溶栓后继发出血,如未出血行抗血小板二级预防处置。对照组入院后立即行抗血小板,改善循环,营养神经等常规治疗。

1.3观察指标 比较rt-PA组和对照组入院时,入院后1 h、24 h、7 d的美国国立卫生研究院卒中量表评分(National Institute of Health stroke scale,NIHSS)差异,范围0~42分[3]。在rt-PA组中,比较日间和夜间溶栓患者发病至入院时间(onset-to-door time,ODT)、入院至溶栓开始时间(door-to-needle time,DNT)、发病至溶栓开始时间(onset-to-needle time,ONT)以及入院至知情时间、知情至知情同意时间、知情同意至溶栓开始时间的差异,以及溶栓后1 h、24 h、7 d的NIHSS评分差异。

2 结 果

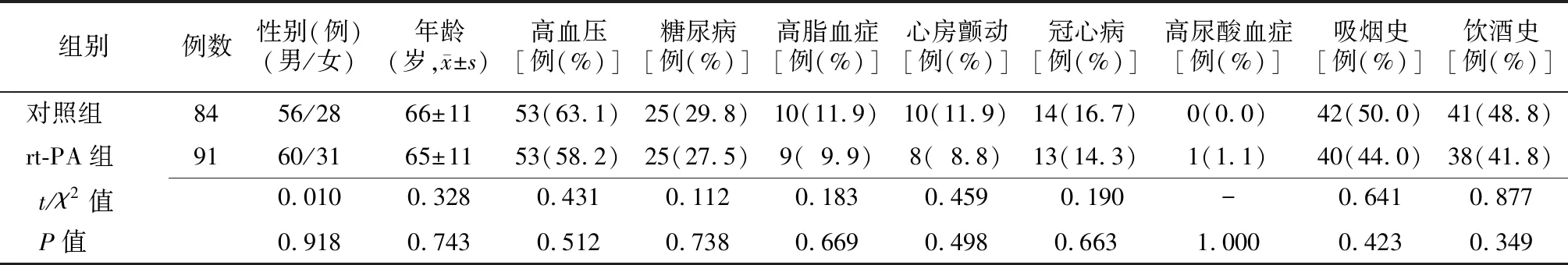

2.1两组患者一般资料比较 rt-PA组91例,对照组84例,两组患者性别、年龄、伴随疾病(高血压、糖尿病、高脂血症、心房颤动、冠心病和高尿酸血症)和个人史(吸烟史和饮酒史)比较差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组急性脑梗死患者一般资料比较

rt-PA:重组组织型纤溶酶原激活剂;对照组:常规治疗;-:因期望频数小于1,采用Fisher确切检验

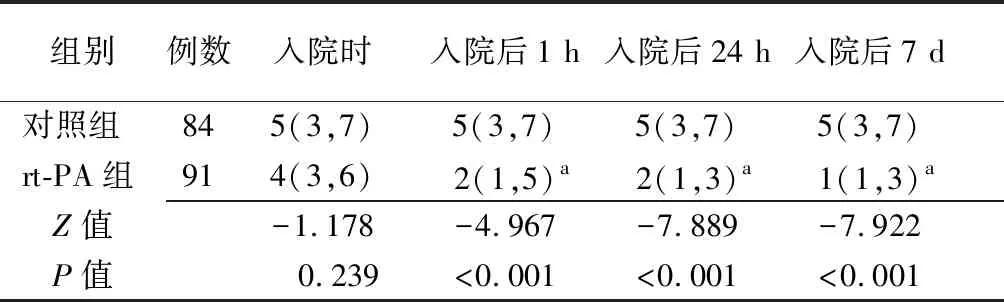

2.2两组患者不同时点间NIHSS评分比较 两组入院时NIHSS评分比较差异无统计学意义(P>0.05),rt-PA组入院后1 h、24 h和7 d NIHSS评分显著低于对照组(P<0.01)。rt-PA组入院后1 h、24 h和7 d NIHSS评分显著低于入院时NIHSS评分(P<0.01),对照组差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组急性脑梗死患者不同时点间 NIHSS评分比较 [分,M(P25,P75)]

NIHSS:美国国立卫生研究院卒中量表评分;rt-PA:重组组织型纤溶酶原激活剂;对照组:常规治疗;a与入院时比较,P<0.05

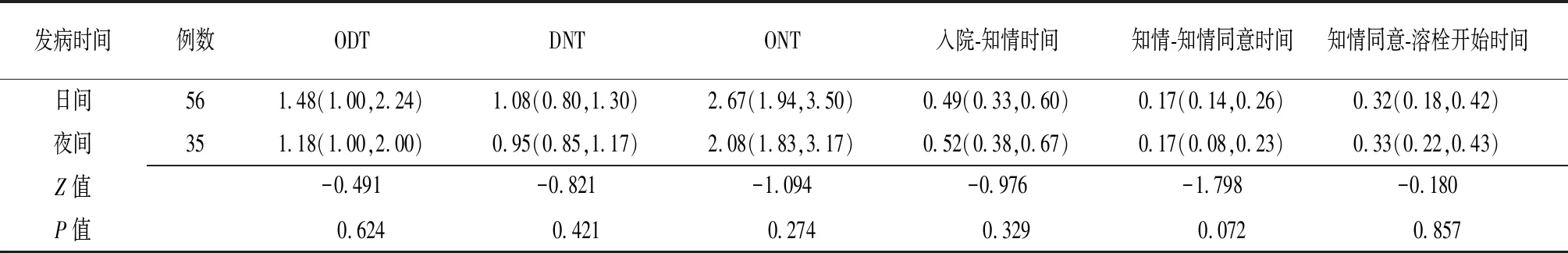

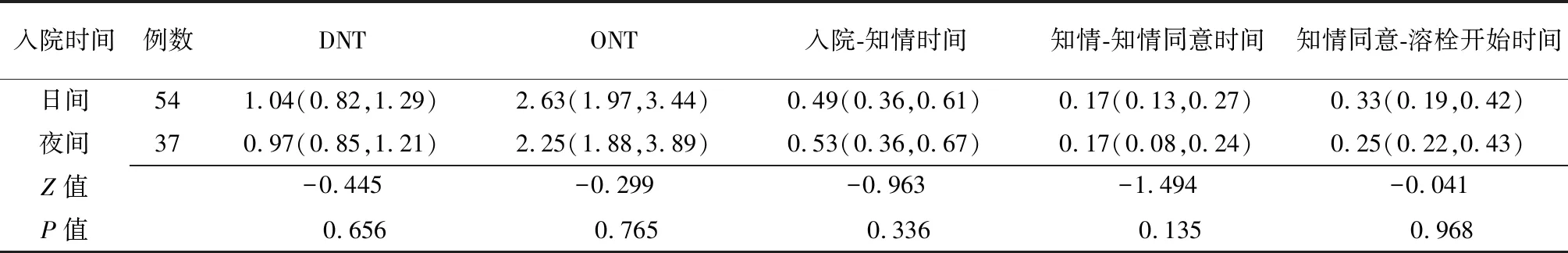

2.3rt-PA组患者绿色通道所用时间昼夜比较 91例患者溶栓ONT、ODT和DNT分别为2.58(1.92,3.50) h、1.28(1.00,2.00) h、1.00(0.83,1.25) h。入院-知情时间、知情-知情同意时间和知情同意-溶栓开始时间分别为0.50(0.37,0.63) h、0.17(0.83,0.25) h、0.33(0.22,0.42) h。56例(61.5%)发病于日间,其中35例(38.5%)卒中发生于6:00至8:00,35例(38.5%)发病于夜间,54例(59.3%)于日间入院,37例(40.7%)于夜间入院。参照发病时间分组,日间组与夜间组ONT、ODT、DNT、入院至知情时间、知情至知情同意时间、知情同意至溶栓开始时间比较差异无统计学意义(P>0.05)。进一步按照入院时间分组,日间组与夜间组ONT、DNT、入院至知情时间、知情至知情同意时间、知情同意至溶栓开始时间比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表3,表4。

表3 rt-PA组不同发病时间急性脑梗死患者昼夜溶栓绿色通道所用时间 [h,M(P25,P75)]

rt-PA:重组组织型纤溶酶原激活剂;ODT:发病至入院时间;DNT:入院至溶栓开始时间;ONT:发病至溶栓开始时间

表4 rt-PA组不同入院时间急性脑梗死患者昼夜溶栓绿色通道所用时间 [h,M(P25,P75)]

rt-PA:重组组织型纤溶酶原激活剂;DNT:入院至溶栓开始时间;ONT:发病至溶栓开始时间

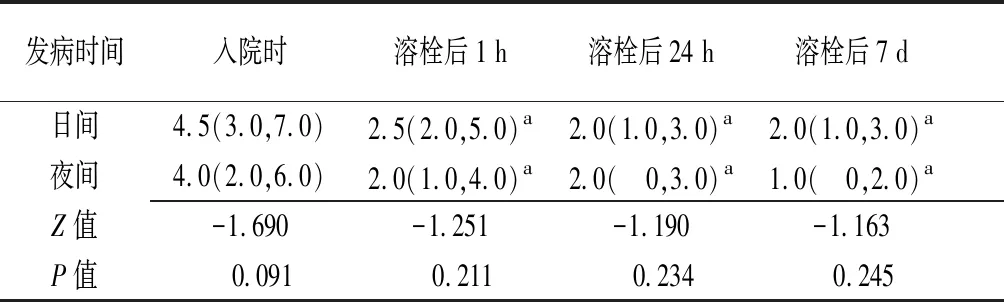

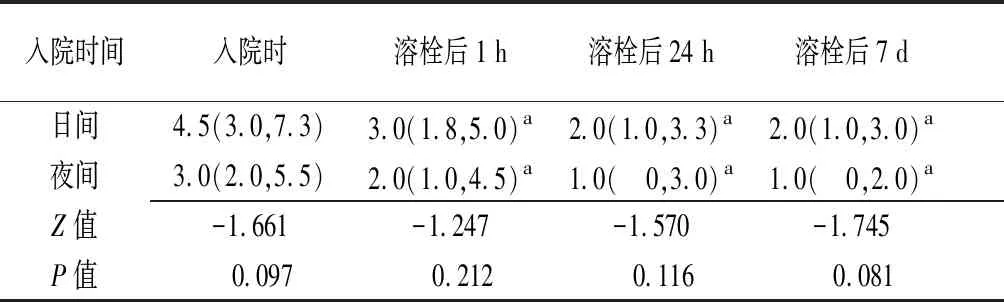

2.4rt-PA组患者NIHSS评分昼夜比较 参照发病时间分组,日间溶栓后1 h、24 h和7 d NIHSS评分均低于入院时(P<0.01),夜间溶栓后1 h、24 h和7 d NIHSS评分均低于入院时(P<0.01),日间和夜间入院时、溶栓后1 h、24 h和7 d的NIHSS评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。按照入院时间分组,日间溶栓后1 h、24 h和7 d NIHSS评分低于入院时(P<0.01),夜间溶栓后1 h、24 h和7 d NIHSS评分低于入院时(P<0.01)。无论参照发病时间还是入院时间进行分组,日间组与夜间组入院时、溶栓后1 h、溶栓后24 h和溶栓后7 d的NIHSS评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表5,表6。

表5 rt-PA组不同发病时间急性脑梗死患者昼夜 溶栓前后NIHSS评分比较 [分,M(P25,P75)]

rt-PA:重组组织型纤溶酶原激活剂;NIHSS:美国国立卫生研究院卒中量表评分;a与入院时比较,P<0.01

表6 rt-PA组不同入院时间急性脑梗死患者昼夜溶栓前后 NIHSS评分比较 [分,M(P25,P75)]

rt-PA:重组组织型纤溶酶原激活剂;NIHSS:美国国立卫生研究院卒中量表评分;a与入院时比较,P<0.01

3 讨 论

目前国内外已基本认可了rt-PA静脉溶栓治疗急性脑梗死患者的显著疗效,但存在治疗时间窗的限制,为了使患者得到快速有效的治疗,溶栓绿色通道的建立刻不容缓[3,5]。在我国,溶栓绿色通道建立处于起步阶段,设施制度尚未完善,各项指标与国外仍存在差距[3],为了加强溶栓效率,需要符合我国国情的相关临床研究给予指导,本研究拟对首都医科大学附属北京友谊医院近年来所采用的溶栓绿色通道方法进行评价,为今后的制度改进提供依据。

卒中发病风险的昼夜波动可能会对溶栓绿道实施效果产生影响[9-10]。有研究表明,急性缺血性脑卒中事件的发生呈现一定的时间波动规律。6:00~7:59是卒中发生的高峰时期,午时卒中发生风险降至低谷,而后卒中发生风险逐渐升高,至18:00~19:59达到第2次高峰,随后夜间又降至低谷[11]。虽然不同的研究在具体时间段上的划分有一定差异,但综合来说,国内外研究一致认为,白天,尤其是清晨,是急性缺血性卒中的高发时期[12-13]。本研究纳入的91例溶栓患者中,有56例(61.5%)卒中发生在白天,其中35例(38.5%)卒中发生于6:00至8:00,该结果也与既往的卒中昼夜分析相符合[11-13]。纤溶酶原激活物抑制物1可以抑制内源性纤溶系统的活性,增加血栓形成风险,有研究表明,血液中纤溶酶原激活物抑制物1水平在清晨可升至高峰,这可能是导致清晨缺血性卒中高发生风险的原因之一[14]。此外,夜间至清晨时生理性血压降低,从而引起脑灌注压下降,使狭窄血管所支配的脑组织缺血缺氧状态加重,进而导致缺血性卒中事件的发生[15]。也有学者认为,晨起卒中是导致白天卒中发生率高于夜间的重要原因[16]。部分患者夜间睡眠时已发生缺血性事件,但是患者因睡眠没有察觉,清晨醒后才发现异常,所以清晨的卒中发生率最高。然而有研究证实,如果剔除晨起卒中患者,清晨和白天的卒中发生率仍高于夜间[11]。

目前仍没有大规模的临床研究探讨夜间溶栓效率是否与日间溶栓效率相同,即可以达到快速、安全、有效的标准。几项国外研究急性脑梗死和溶栓疗效昼夜节律的文献得出了完全不同的结果[7-10,17-19]。参照发病时间分组,既往研究认为日间夜间静脉溶栓后神经功能缺损改善程度无差异[9],本研究与上述研究结果一致。然而入院溶栓时间是否影响溶栓后的结局仍存在争议。Vilas等[7]研究发现,白天入院溶栓患者在2 h内具有更高的再通率且90 d神经功能恢复更加明显。同样,Lorenzano等[8]认为,8:00至19:59溶栓患者的长期预后更好。与之相反,Cappellar等[10]研究表明,夜间溶栓患者比白天溶栓患者的2 h NIHSS改善明显。然而另一项研究认为溶栓时间对近期和远期预后均无影响[19]。

我国一项关于昼夜溶栓对预后影响的单中心研究认为,无论日间还是夜间溶栓,其溶栓疗效及绿色通道实施效果均无差异[9]。本研究对绿色通道患者溶栓后1 h、24 h和7 d NIHSS评分分析发现,每组患者的NIHSS评分均在溶栓后得到显著改善,证明日间和夜间入院溶栓疗效无差异,且绿色通道溶栓患者的ONT、ODT、DNT、入院至知情时间、知情至知情同意时间和知情同意至开始溶栓时间也无明显昼夜差异,且各个时间段无论在日间还是夜间均在溶栓时间窗内,其中最重要的指标ONT也均在3 h左右,说明昼夜绿色通道实施效果无差异。这与首都医科大学附属北京友谊医院夜间仍有溶栓专家坐诊,指导溶栓治疗,绿色通道各项检查和配套设施完善齐全有关,从而有效保障了夜间溶栓快速安全实施。因为对于处于溶栓时间窗的患者,采取绿色通道溶栓制度的静脉溶栓治疗是首选方案。溶栓准备时间的缩短,对溶栓的效果有重要影响,尽可能缩短ONT是溶栓治疗的关键,随着溶栓绿色通道制度的不断完善,我国溶栓ONT等各项时间指标得到缩短,极大地增加了静脉溶栓的安全有效性[3]。

综上所述,行绿色通道静脉溶栓的急性脑梗死患者较未行静脉溶栓治疗的患者获益更加明显,且昼夜所影响的各项社会因素(如交通情况,工作环境,配套设施,医务人员工作状态等)和生理因素(如纤溶酶原激活物抑制物1,血压变化,卒中发生风险的波动等)均对绿色通道溶栓的效率无改变。因此,在我国24 h急诊溶栓绿色通道制度需大力推广。