旅游小镇,离不开的是市井文化

2019-05-24马牧青

马牧青

旅游小镇,首先是一个小镇,然后才有旅游。

既然是小镇,当然要有居住功能,就是说先要有居民、有生活、有生产、有商贸、有文化,然后才衍生出旅游功能。绝非反其道而行之,为旅游而旅游,生搬硬造一个所谓旅游小镇,然后进行招商,卖地产、卖旅游。旅游小镇归根结底是卖生活,这种生活就是原住居民的日常生活,说得低俗一点,包含吃喝拉撒睡;说得风雅一些,包含古人所说的诸如寻幽、酌酒、抚琴、莳花、焚香、品茗、听雨、赏雪、侯月之类的雅事;从旅游角度来说就是吃住行游购娱。

当下的旅游小镇发展存在诸多问题,观念不成熟、路子不正常、定位不精准,急功近利者有之,投机取巧者有之,舍本逐末者有之。这几年新建的旅游小镇可谓数不胜数,从全国来看,几乎每个地方都在搞,但大多是臆造和仿造,其结果令人堪忧。究其原因,与近几年的特色小镇热有关。

所谓急功近利者,是指有的旅游小镇三五个月便告竣,火急火燎地搞开业庆典。然而,旅游小镇是靠时间打磨出来的,不可能在短时间内速成。大多数旅游小镇开门纳客红火一时,风风光光,但大多数是走马灯般的热闹,只有当地人玩,岂能叫旅游?短则几个月,长则数年,经营者人去楼空,项目一蹶不振,几亿、几十亿的资金就这么泥牛入海,最后只落下一个毫无生机的建筑群。

所谓投机取巧者,最为普遍的现象是借特色小镇之名,行地产开发之实。但是特色小镇和旅游小镇是截然不同的两个概念,特色小镇建设的主流方向不应是旅游小镇,而应是产业小镇,且是高端精工产业小镇。旅游小镇充其量是特色小镇的一个子项,旅游也只是特色小镇的产业、社区、贸易、文化等诸多功能和生态、生产、生活、生命等多元诉求之一。当然,旅游也算产业,但也不能背离特色小镇的主流方向,舍弃国家赖以生存发展的特色与高端产业,一窝蜂地、扎堆地去搞旅游小镇。特色小镇关系产业转型、城市转型、农村转型,旅游小镇建得再多,也代替不了特色小镇在国民经济中的支撑作用。

所谓舍本逐末者,指的是那些空有一腔情怀,而未规划、开发和运营要领的旅游小镇投资者。具体表现在:未定位而开发,未策划而规划,未规划而设计。对于定位策划普遍存在一个误区,不少人认为“自己前期思考了很多,也咨询了不少专家,顶多再找一个规划院画几张图就可以了”。殊不知,策划有高低之分,图谁都能画,可一旦定位错了,几千万、几亿甚至几十亿的资金就打水漂了,而策划费用相比于后期投资只是九牛一毛。

对于“舍本逐末”,还有更深的一层意思。这就是旅游小镇的两组概念:一是“形”与“神”,二是“雅”与“俗”。当前的情况是,旅游开发者大多偏重“形”和“雅”。

所谓“形”,是指形态美,概指小镇的地理环境优美,合乎风水格局;建筑风貌美观,契合地域文化,适合生活居住。所谓“神”,是指在小镇生活居住的原住居民淳朴友好、乐善好施,并由原住居民的生产和生活濡染了独特风俗和风情,或者在当下开发出文化创意产品,这些都携带着当地的文化基因。

旅游小镇或为集镇,或为市镇,其产生和演变需要一个过程,那些有名气、有人气的旅游小镇大都是历史形成的,最初可能仅仅是一条古道,用于军旅、商旅,后来在古道两侧自发形成了客栈、驿站,为的是为往来行人提供打尖歇息的地方,年岁一长,自然呈“非”字形向四围延伸拓展,形成前店后坊式的街道或小镇,于是便有了生产、生活、商贸、文化、娱乐等功能,有了宗祠、牌坊、寺庙和书院,形成地域化的民俗文化,有了官家派驻的衙门,几十年、几百年过去,慢慢沉淀了文化个性和气质,形成一种特有的文化符号,乃至特有的精神气质。

目前,现代化的城镇越来越多,幸存下来的古镇便凸显出其独特性、稀缺性和差异化。而新建的小镇则流于形式上的浮华,尤其是沉湎于建筑外貌。新建的小镇多数集精品酒店、商务会所、购物、餐饮、休闲、旅游、特色商品、商务办公等于一体形成高端复合型商业特色街区,没有原住居民的生活区域。这些小镇雅则雅矣,错就错在没有旅游者乐于追逐的地域性和原生态的生活,也就是那种世俗化的烟火气。这就是“雅”和“俗”的不同意蕴。

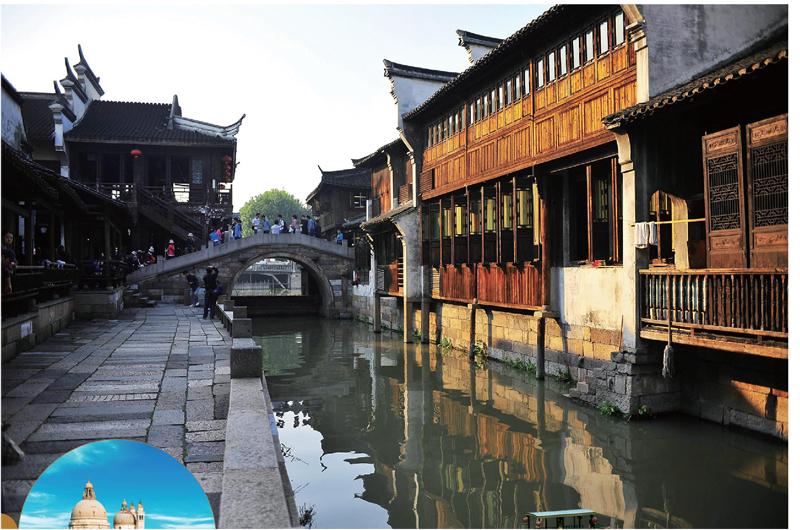

著名的乌镇,有江南百床博物馆、江浙分府、江南民俗馆、江南木雕陈列馆、余榴梁钱币馆、木心美术馆,虽说这些产品强化了古镇的文化内蕴,内容上是世俗化的,但形式上却是“雅”的;也有遗留下来的亦雅亦俗的文昌阁、修真观、茅盾故居;最讨人喜欢的还是那些看似俗不可耐、实则民淳俗厚的当铺、古戏台、老街、观前街、水阁、廊棚等,这是最接近生活本色、有人间烟火气的。

总之,旅游小镇宜形神具备,但要偏重于“神”,其打造路径是形具神生;宜雅俗共赏,但要偏重于“俗”,其打造路徑是随俗雅化。旅游小镇的“神”与“俗”,说的就是文化和内涵,且是市井文化,而这种文化通常遗存在“寻常巷陌”里。

何为市井?市井就是商肆集中的地方。《管子·小匡》曰:“处商必就市井。”在中国历史上存在达千年之久的坊市制度,其最大功用莫过于创设了一个法治的城市商业空间,当作为居民区的“坊”和商业区的“市”被严格隔离,并对“市”进行官设官管后,一个封闭式的市井便形成了。其实,这与市镇的概念已相差无几。

市井总是占据一定的城市空间与时间,正是由于时空上的无处不在、无时不有,在一定意义上构成城市繁华的人文景观,世易时移、古今有别,古老的小镇自然会对现代人产生不一样的诱惑力和吸引力。

说市井繁华不能不提汉唐鼎盛,继唐之后,宋代形成了独具风韵的“宋型文化”。宋代文化特点主要表现在精致典雅的士大夫文化,当时的雅文化得到极大张扬。当然,这种雅文化来自富足殷实,且与俗文化相对应;俗文化来自勾栏瓦肆,最具象地表现在市井街头,张择端的《清明上河图》就是一幅描绘市井繁华的世俗风情画。

盛唐时代东西市的异域化色彩自汉至隋唐,在一些大的城市,以“市”命名的区域很多。唐代长安城有“东市”和“西市”,是当时的全国工商业贸易中心,也是中外各国进行经济交流活动的重要场所。东、西市作为长安城规模最大的两个商业区,无论在对外商贸还是在满足城中居民日常生活、生产需要方面都发挥着重要的作用。

《清明上河图》是一幅市井风俗画,也是现代开封市以此为蓝本复制清明上河园并成功创建国家5A级旅游景区的前提,更是今后清明上河园活化街区和文创产品、让景区更出彩的文化源头和依托。

《清明上河图》所描绘的场景看似纷乱喧嚣,实则秩序井然,毫无突兀感和违和感。这就是小镇本来的形态和面貌,这也是现在旅游小镇的细节和情节所在,更是精髓和灵魂所在。其中,最关键的是人的活动,风光、风貌、风俗、风情、风味和风物“六风”中,风俗、风情、风味和风物无不与人的活动有关。人是流动的风景、活的风景,是最令外来者向往的风景。

唐宋时期的市井百态,除了形制上市井的前街后坊和商住一体化,也就是生产、生活一体化外,更重要的是市井所蕴含的特有文化,这就是市井文化。

市井文化的概念涵盖宽泛,狭义的市井文化就是街巷中底层百姓的、具有生活气息的、传统的和经久不衰的、特色的文化现象,甚至说是一种登不上大雅之堂的文化,表现出浅近而表面化的喜怒哀乐,自由闲散、缺乏庄严,缺少深刻性和心灵冲击力;广义地理解,市井文化便是一种生活化、自然化、无序化的自然风俗,是一种带有商业倾向、平实浅近、充满变幻而杂乱无章的、最接地气的平民文化,由于市井文化最能反映城镇原住居民真实的日常生活、心态和状态,因而具有广泛性、通俗性、时尚性和人文性的特点。

尽管市井文化含有“粗俗鄙陋”之意,且不时流露出自私、狭隘的市侩气,但在城市化进程加快的过程中,市井文化却成为人们因追寻过去那种最质朴、最原始、最纯真的生活方式而认同的一种文化现象。因此,不能把市井文化狭义地归为贬义,相反,沿街小贩各种腔调和韵律的叫卖声、街头特色风味小食品、摆地摊练把式、街头斗蟋蟀、路灯下众人围观的棋局、夏日里晚间街头竹躺椅上摇扇聊天喝茶的市民、吹糖人、捏面人、沿街排开的剃头匠简易廉价的理发挑子……都属于市井文化的范畴,具有独特的原生价值与美感。

無市不活。城镇市井自古以来就是区域商业购物中心,既为行政配套服务,又为周边地区的商贸物流服务。对于旅游小镇,市井是活着的机体,城镇布局是肌理,建筑风貌是骨骼,业态是流动的血脉,生活和娱乐是呼吸,市井文化是灵魂。

旅游小镇的规划布局不能缺少市井,市井文化离不开原住居民,没有市井文化就缺少了生命力。尽管有些新建小镇的建筑布局和风格和古镇相比并不差多少,但总感觉其市井文化气息少了很多。仅举一例,试问:山西平遥古城和北京古北水镇,我们更愿意去哪一个?

近年,笔者几次去过这两个地方,在平遥古城可以遇见许多外国的游客,但在古北水镇却见得较少。这是因为外国人所追逐的是古代中国原本的市井气息,或者说是一种地地道道的、带有独特地域文化的生活体验。同样,中国人去欧洲旅游,总是愿意去艺术之都佛罗伦萨、浪漫之都巴黎、绝美之城罗马、音乐之都维也纳等城镇的街头,就是因为那些地方尚存在着地道的、带有异国气息的原生活。如此说来,平遥古城和古北水镇二选一,答案不言而喻。

市井文化因其地域性和亲近性,故而有特殊性和生活性,具有无限的风情,是旅行者最钟情的东西,而市井文化的最佳载体就是那些遗留几百年乃至千载的古城、古镇、古街、古巷,这里有最真切、最世俗、最醇厚的生活化体验,因而成为旅游者争相追逐的旅游地。