柴田式前端车钩高度调整研究

2019-05-24尹涛

尹 涛

(中车青岛四方机车车辆股份有限公司 山东 青岛 266111)

目前CRH2型动车组前端车钩主要采用的是中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司制造的柴田式密接式车钩,车钩高度为1 000 mm,一般用于两列车间的相互连挂,实现了机械、空气管路的自动连挂和分解,钩头主要包括钩体、钩舌、解构杆、拉伸弹簧、解钩风缸、空气管路、MRP阀和钩锁;缓冲器为单式缓冲器,主要包括横销、纵销、框接头、橡胶堆、缓冲器框等[1]。前端车钩主要用于列车与列车之间的连接,使彼此保持一定的距离,并传递与缓和列车在运行中或者在调车时所产生的纵向力。当两列连挂车辆的前端车钩高度超出允许范围时,会严重影响列车运行可靠性、平稳性,甚至会危及列车行车安全。

1 影响车钩高度因素

CRH2型动车组前端车钩在正常高级修检修过程中,前端车钩高度决定因素按照力的传导顺序分析[2],对车钩高度有影响的零部件及部位因素如下:车轮直径、轴箱弹簧调整板厚度、轴箱弹簧组成尺寸误差、转向架构架焊接尺寸差、空气弹簧调整垫高度差、空气弹簧尺寸高度差、车体枕梁下平面高度尺寸差、车体整体挠度、车体前舱焊接平面度、车体前舱牵引梁平面度、后箱托架、前箱托架、车钩托架和车钩本体等13个决定因素,其中的转向架因素如车轮、轴箱弹簧、空气弹簧等在转向架落成后调整尺寸对前端车钩高度影响微小,例如轴箱弹簧调整垫的调整范围仅在0~3 mm之间,对整个转向架高度几乎无影响。车体因素如整车车体变形、司机室前舱焊接变形等均已固定不可调整。

在一般正常检修过程中,车钩高度进行调整时首先考虑对车钩托架、前箱托架等车钩高度调整的相关部件,只有在特殊情况如车体变形明显或者转向架相关尺寸明显超出合理范围时才对以上因素进行讨论。

2 车钩尺寸测量

CRH2型动车组在检修过程中,车钩高度测量主要在落车后的称重工序进行[3]。车钩高度尺寸测量及调整应在标准轨上进行,车辆应满足以下条件:称重合格、水箱注满水、处于空气弹簧充风状态下(风源压力为500 kPa~900 kPa)。

头车车钩高度测量:高度测量前目视检查头车车钩托架基本水平(头车车钩下部与托架板簧摩擦板左右两边接触面应密贴),如不满足首先翻转活动式车钩托架承载板或者上下晃动车钩待其自由静止后测量。

测量方法:将水平尺杆放置于标准轨上通过3M钢卷尺或车钩高度测量工装装置进行测量。

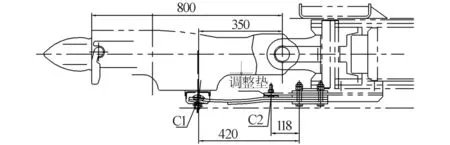

图1 头车车钩高度示意图

车钩上翘下垂量:将水平仪的一端放在车钩及与车钩托架连接的横销下部,然后将水平仪水平放置(水平仪的气泡在中间位置),测量水平仪前端与车钩标记点的高度距离为H,车钩的上翘下垂量X=|H-30|mm(30为车钩横销的半径),车钩上翘量或下垂量均不应大于5 mm,即X=|A-B|≤5。

3 车钩高度调整

在实际的生产过程中车钩高度测量在称重工序进行,此时整车制造过程已经基本完成,出现的车钩高度超差问题往往只能单一地通过车钩板簧调整垫进行调整。车钩上翘量或下垂量是影响车钩钩舌受力性能的另一个关键因素,受制于此因素影响,就只能通过抬车分解车体与转向架、牵引梁整形、更换前箱托架或者更换另外尺寸转向架来实现,且重新抬车无疑会使工作量急剧增大,严重冲击生产安排和影响生产效率。

柴田式前端车钩的高度一般按照以下流程进行调整:

(1)翻转活动式车钩托架承载板,检查车钩托架承载板与车钩钩体之间是否处于自由承载状态。可适当翻转车钩托架前端承载板后,上下晃动车钩待其自由静止时重新测量车钩高度是否满足要求。车钩托架上摩擦板的作用对车钩高度影响极为明显,车钩高度调整经验表明车钩本体与摩擦板间存在的作用力对车钩高度影响范围一般在(-5~3)mm之内,特殊情况如车钩极限承受垂直向下压力后缓慢释放压力车钩高度能够降低多达7 mm以上,静止2 h以上车钩高度能够逐渐恢复到-3 mm以内。

(2)检查车钩托架是否水平,车钩承载部位是否处于车钩托架中间两条白色线范围之内;目视检查车钩托架两侧弹簧板高度差是否过大。车钩偏向一侧时前端车钩托架承载板一般有目视可见的倾斜。承载板目视可见的倾斜可以在车钩前箱托架安装后就预先进行目视检查,一般采用参照车钩板簧与开闭机构下悬挂横梁的间隙尺寸进行比较,间隙尺寸差别明显时可预先对较高一侧弹簧板上调整垫进行适当增加。

(3)如经以上两步调整后车钩高度尚不能满足要求,需对托架弹簧上的调整垫进行调整,根据车钩托架弹簧板和车钩尺寸(见图2)计算调整垫增减时车钩高度尺寸变化。

图2 车钩尺寸图

托架变化计算:按照托架弹簧制造技术条件要求,托架弹簧的弹簧常数为7.8 kg/mm,车钩安装后其装载载荷为185 kg,重心垂线位于C1处。按照车钩组装尺寸计算车钩高度尺寸变化20 mm,C1处高度变化8.75 mm,重心水平朝车钩横销移动量小于0.11 mm;因此在一般的车钩高度调整范围内,其C1处载荷基本不变,托架弹簧因载荷变化产生的变形可忽略,托架弹簧可按照刚性体进行计算。

根据图1中托架尺寸,C2处变化1 mm,C1处变化约为3.5 mm;C1处变化1 mm,车钩端部变化约为2.2 mm;两者叠加计算为托架弹簧调整垫每调整1 mm,车钩端部高度变化约为7.7 mm。因车钩组装存在间隙及部件变形等误差,根据长期车钩调整经验,端部车钩变形经验值一般取6 mm进行计算。车钩调整垫一般有1 mm、1.5 mm、3 mm、4.5 mm等4种厚度尺寸,因此按最小调整厚度0.5 mm计算高度调整一般为3 mm的倍数,如3 mm、6 mm、9 mm等。

(4)车钩调整垫增减有一定的限度要求,通常车钩调整垫厚度总计需保持在8.5~12 mm之间,并且车钩调整必须考虑上翘下垂量的改变。

车钩结构因素:在车钩载荷作用下,车钩托架弹簧板受车钩重力载荷影响自然变形,前箱托架前端垫片处因此产生的间隙为8.5 mm左右,当调整垫少于8.5 mm时,继续减少垫片也无法提升车钩高度。调整垫总计厚度超过12 mm时,托架板簧最前端固定螺栓的拧紧力开始小于板簧自身变形产生的内应力,造成板簧最前端的固定螺栓处产生闪缝现象,严重影响紧固结构的稳定。

因此在车钩调整垫方式失效时需考虑从车钩结构其他部件进行调整。

车钩上翘下垂量限制:车钩上翘下垂量为5 mm,对车钩高度有极大的限制。通常车钩上翘下垂量对车钩高度调整的限制一般处于车钩高度极限位置附件,例如车钩上翘2 mm以上且车钩高度在995 mm以下时,只考虑撤减调整垫0.5 mm以上也会使车钩上翘量超过5 mm的限制。

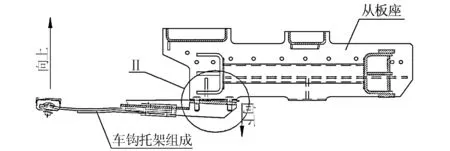

通过以上分析可知当车钩调整垫方式失效,需要考虑采取其他方式进行补偿。根据车钩托架安装结构研究,在前箱托架与车体牵引梁间增加调整垫的方式能够起到很大的作用。在牵引梁安装后侧增加调整垫(见图3),根据杠杆原理前箱托架前端抬升车钩高度提升,同时车钩本体后部提升使得车钩上翘下垂量减小,这能极大改善因提升车钩高度造成的车钩上翘下垂量急剧增大的问题。

图3 前箱托架调整示意图

计算如下:前箱托架后端增加调整垫1 mm,根据车体组装尺寸计算,C1处升高约为4.2 mm,结合钩体尺寸车钩端部高度升高约为9 mm;车钩横销上升约为1.8 mm,车钩高度减小约4 mm;综合以上调整效果为车钩高度升高5 mm,上翘量减少1.8 mm。

前箱托架前端增加调整垫1 mm,根据车体组装尺寸计算,C1处降低约为6 mm,结合钩体尺寸车钩端部高度降低约为13 mm;车钩横销下降约为2.8 mm,车钩高度升高约6.4 mm;综合以上调整效果为车钩高度降低6.6 mm,上翘量增加2.8 mm。

撤减车钩调整垫降低车钩高度、结合前箱托架后侧加垫增加车钩高度,能够对车钩高度进行微调,同时能够对车钩上翘或者下垂量进行反向调整。

4 工艺过程管控

车钩高度超出允许范围问题在动车组检修过程中经常出现,良好的工艺过程管控能够极大降低车钩高度超限问题的出现,减少重复调整的工作量。按以上车钩调整流程的分析,车钩高度的主要调节部位为车钩托架、托架板簧、板簧调整垫、前箱托架变形量、牵引梁平面度等。因此按照车钩组装流程需按顺序依次严格控制相关部件变形尺寸或组装尺寸,相关的工艺过程管控如下:

(1)车钩组装工序在落车称重工序之前,参照以上车钩相关部件调整尺寸对车钩高度的影响,其中车钩前箱托架与车体牵引梁间的调整垫对车钩高度影响最大能够达到1∶13,换言之在车钩组装前车体牵引梁上翘、下垂变形量就需要进行严格测量卡控,避免重复拆卸调整。参照以上计算调整量的分析,应确保车体牵引梁车钩安装平面前后高度差不能大于1 mm。

(2)前箱托架结构较复杂,安装平面为加工平面,平面度控制在±1 mm范围内,其对车钩高度的影响与车体牵引梁一致,都是通过杠杆效应影响车钩高度。

(3)车钩托架弹簧板上调整垫对车钩的调整一般为3 mm的倍数且增减有一定的限度要求,通常车钩调整垫厚度总计需保持在8.5~12 mm之间,并且车钩调整必须考虑上翘下垂量的改变。

(4)车钩高度测量一般在车辆称重调整完毕之后进行,需注意的是应将整车处于标准轨静置2 h以上以减小前后空气弹簧因调车产生的高度差。

车钩前箱托架安装平面变形量与车体牵引梁安装面平面度是相互影响的因素,两者既可以相互抵消也存在相叠加效应,在叠加时容易导致变形量超限出现前箱托架倾斜现象。在实际生产中的组装现场,很难对前箱托架加工面倾斜度进行测量。

5 总结

以上通过对车钩本体结构的分析及调整范围的计算,为车钩调整指明了方向和调整依据,并总结出了牵引梁平面度控制、车钩组装调整及车钩测量前整车静置等工艺管控措施。在实际生产中,施工人员按照本文所述方法进行计算后及时解决了车钩高度异常问题,按照工艺管控措施,极大降低了车钩高度超限的概率。