四川省气候变化及其影响研究

2019-05-21张玉虎

向 柳,张玉虎

(1.四川省节能低碳和应对气候变化中心(四川省经济信息中心),四川 成都 610021;2.首都师范大学 资源环境与旅游学院,北京 100048)

1 引言

气候是人类和生态系统赖以生存和维持的基本自然条件。随着“气候容量”(Climatic Capacity)概念的提出[1],气候与人类社会和生态系统之间抽象的多维度依存关系得到越来越多关注[2]。近百年,全球气候正经历以变暖为主要特征的显著变化,气候风险加大[3,4]。联合国政府间专门委员会(IPCC)第五次报告指出,自20世纪中叶以来观测到的气候变化可能在过去几十年到千年时间尺度上都是前所未有的,近30年是自1850年以来连续最暖的3个10年[5];2016年,全球平均气温达到有气象观测记录以来的最高水平,北极地区升温速度甚至达到全球平均水平的二倍,气候变化指标上升至新的水平[6]。中国气候变化明显,1909~2011年平均增温0.9~1.5 ℃,增幅高于全球平均水平[7];近50~60年,气温升高0.21~0.25 ℃/10年;近15年气温上升趋缓,但仍处于近百年来气温的最高阶段[7]。大量观测和研究表明,气候变化已对自然和人类系统产生广泛影响[4],气候变化已成为全球可持续发展的重大挑战。

区域是公众感知气候变化最直接的空间尺度,区域气候变化与当地自然环境和经济社会活动密切相关。但相校于全球、洲际、国家尺度,区域尺度气候变化研究分散、破碎、不均衡,气候变化及其影响的系统性梳理文献较少,不利于区域应对气候变化行动的开展。四川是长江上游重要生态屏障和水源涵养地,地势起伏大,生态环境脆弱,加之人口众多、国土开发强度较大,易受气候变化不利影响,亟需开展系统、全面的气候变化研究,以为应对气候变化和可持续发展提供科学依据。

2 四川省气候变化形势

1961~2012年,四川气温总体呈波动升高(0.17 ℃/10年),升温幅度低于全国但高于西南地区平均水平,降水量以9.03 mm/10年的速率减少,气候趋于暖干化。但区域差异明显,川西高原气温升高,降水量增加但增势较弱,趋于暖湿;四川盆地气温升高,降水减少,暖干化趋势明显[8]。中国气候变化区划(1961~2010年)将四川盆地划为干暖气候带,将川西高原、川西南山地归为湿暖趋势带[9]。川西南、川西高原等高海拔地区升温较快,四川盆地升温缓慢,川东北甚至存在降温中心[10,11];四川温升跃变滞后于全国,1995年起显著升温;最低气温升幅高于平均气温和最高气温[12],秋、冬季升温高于春、夏季,夜间升温大于白天[13]。近50~60年,四川盆地由西向东由变干趋势逐渐转为变湿趋势,盆地西部1960年后呈现变干趋势,降水减少最为强烈(-30 mm/10年以上),盆地东部及北部边缘山地则较显著变湿[10,14,15];除冬季外其余各季降水均呈减少趋势,秋季减少最明显;7~10月降水减少是四川盆地年降水量减少的主要原因[12,13]。

3 四川气候变化的影响

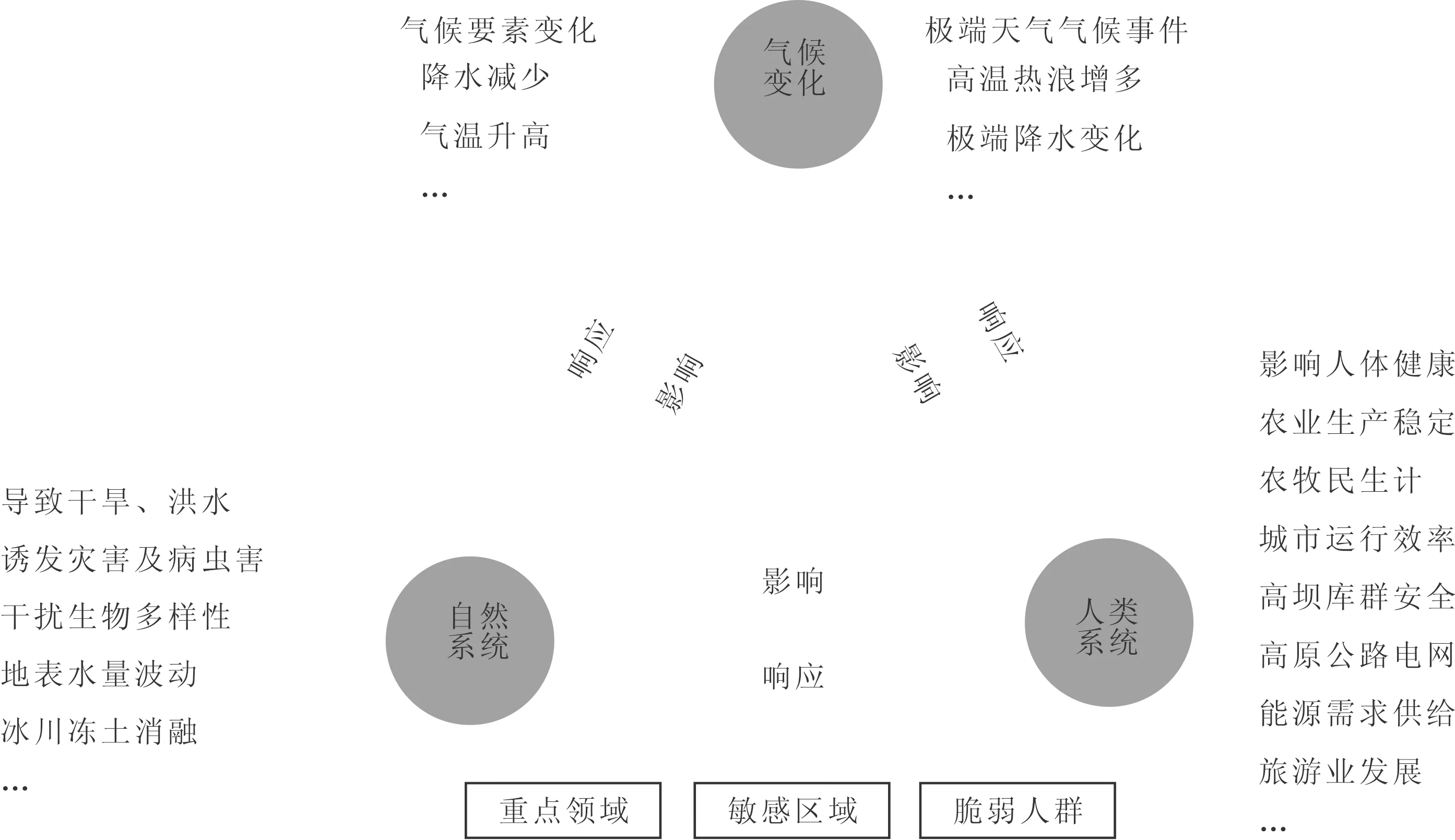

气候变化对人类和自然系统的影响有利有弊,影响的利弊在不同时期、地区、领域和部门有不同的表现,且与人类的认知水平和适应能力有关。气候变化已对四川区域经济社会发展、居民生活和生态系统健康产生广泛影响(图1)。

图1 四川省气候变化影响关系网

3.1 改变降水时空格局,导致旱涝及山地灾害频率、强度分异

气候变化与高温、干旱、暴雨等极端天气气候事件,以及不利气象条件诱发的山洪、泥石流、崩塌、滑坡、森林火灾、病虫害等自然灾害密切相关。近50年,由于温度升高、降水减少,四川土壤湿度和植被盖度降低,干旱范围扩大,干旱强度增大,干旱频次增加[16],以1960年~1970年干旱最为频繁[15]。川西高原、川西南山地冬季干旱增强、春旱减弱,川西南极端干旱增加[17];四川北部冬季干旱减弱,盆地中北部夏季干旱强度增强,四川盆地和川北秋季干旱、川东盆地春季干旱增强[18,19];环盆地山区夏季风期极端干旱频率增加[10]。1961~2009年,四川区域性暴雨次数、暴雨日数和极端降水日数略微减少,但极端降水频数有所增加,极端降水强度、极端降水量占年降水量的比例呈极不显著微弱增加[20];极端降水事件从西向东呈“增—减—增”分布特征,川西南山地极端降水显著增多增强,盆地东北部、川西高原南部不显著增多增强,盆地西北部、南部和川西高原北部减少减弱趋势,盆地中部则频数增多、强度减弱[21,22]。作为山地灾害易发区域,川西南等地极端降水显著增多增强,为崩塌、滑坡、泥石流频发多发提供有利气象条件,增大了山地灾害风险。

3.2 增大水文水资源波动,加大水资源供给和水环境治理难度

四川水资源丰富,素有“千河之省”之称,拥有大小河流1419条,湖泊、冰川众多,水利设施集中。气候变化改变了降水时空分布格局,影响了水资源的稳定供给,季节性、区域性干旱对山区特别是溶岩地区农业灌溉和人畜饮水构成威胁;山区降水特别是极端降水增多利于水土流失;气温升高加剧川西高原冰川退缩和冻土融化[23]。地表水体水量变化直接影响水环境中污染物的迁移转化,降水减少不利于城市地表水更新和黑臭水体治理[24],威胁沿岷江、嘉陵江、沱江沿岸城市水资源安全供给和水环境改善。

3.3 提高生态系统生产力,促进植被带迁移,影响生物多样性

四川森林、湿地、草原生态系统对气候变化十分敏感。当温度升高4 ℃、降水量增加10%时,四川植被净第一性生产力增加18.29%[25]。1981~2000年,四川总植被净初级生产力略有上升[26]。1982~2006年横断山附近NDVI显著增加[27];1999~2012年四川植被NDVI波动增加,春季增加尤为明显,地表植被覆盖改善,但横断山地北部、四川盆地东部植被退化严重[28]。温度升高造成高山地区水分利用效率显著降低[29],净生态系统生产力显著下降[30]。气温升高还促进川西高原植物生长期提前,植物生长旺盛,但抗旱能力减弱[31];此外,1999~2012年四川盆地植被生长季也提前[32]。温度升高、雪线上升促进植物与之休戚相关的生命形式向高纬度地区、高海拔山地迁移,如竹子生长范围向更高海拔扩展,珍惜物种大熊猫栖息地在垂直方向上向更高海拔拓展,为大熊猫拓宽活动范围提供有利条件[33]。气候变暖加剧外来物种侵入风险,紫茎泽兰向更北更高地区泛滥[34]。风速、日照时数、降水量对火灾重灾区林火具有显著影响,1979~2008年四川森林火灾呈下降趋势[35]。气候变化还对气候敏感性极高的草原治理、水土保持等生态工程带来影响[36],气候转暖偏干、蒸发增强是造成川西北黄河流域土地沙化的主要外动力影响因素[37]。

3.4 干扰城市运行效率,不利于关键基础设施建设和安全运营

城市人口、财富聚集,即使微小的气候变化也会影响到大量的人群,并且对更大范围的城市系统造成严重后果[38]。高温热浪、极端降水、洪水滑坡等影响城市安全运行[39],给城市能源和水资源供应、排水及交通和电信等基础设施系统,以及卫生保健和急救、生态环境带来广泛影响[40],导致潜在不适宜开发建设用地增加[41],对老人、儿童、低收入者及居住质量差及暴露地区人群的产生影响[40]。四川盆地夏季气温高,空气湿度大,体感温度高,高温热浪频繁,气候变暖背景下,城市遭受高温热浪袭击风险加大[42],城市“热岛效应”加剧。作为西部地区雾霾较严重地区,四川年降水日数减少、年平均风速减小和稳定类天气数增加为雾霾加剧提供有利气候本底条件[43],而2001~2009年四川盆地风速增大有益于城市大气污染物扩散[44]。此外,气候变化及其导致或诱发的灾害会影响公路、铁路、航道、大型水库和跨流域调水设施、能源管线等工程设施及其重要辅助设施设备和所依托环境,影响工程的安全性、稳定性、可靠性和耐久性,并对工程的运行效率和经济效益产生一定影响[45]。川西降水增多,易诱发崩塌、滑坡等灾害,增大川藏公路、高原电网等高原生命线设施中断的可能性;气候波动带来的高温干旱、径流减少、大洪峰恶化梯级高坝群服役环境[46],增大基础设施发生事故的风险[47]。极端天气出现频率和强度增加还直接威胁建筑工程的施工进度和安全水平,并对建筑物的安全性、适用性和耐久性提出了新的挑战[36]。

3.5 改变农业气候资源,增加生产的不稳定性,威胁粮食安全

四川是西部主要粮食主产区,任何程度的气候变化都会给农业生产带来潜在或显著的影响。气候变暖会导致积温增加,作物的生长期延长,低温冷害减轻,晚熟农作物品种面积增加。但气候变化也会对农作物生长发育带来负面影响,导致作物产量下降,影响农作物的品质,如温度升高会缩短作物生育期,减少干物质积累时间以致减产,夜间温度增加会增强呼吸作用,不利于同化物累积;极端天气气候事件会影响粮食生产稳定,导致病虫害频发,甚至影响农产品贸易和粮食安全[23,48,49]。四川盆地日照时数和降水量减少导致气候生产潜力降低,而升温则具有增加作用;盆地南部气候生产潜力减少幅度最大,盆地西北部减幅较小[50]。农业气候变化影响水稻、玉米、冬小麦、油菜等主要作物的产量[51]。暖湿气候促进粮食增产,而冷干气候则会导致减产;降水量减幅超过10%会减少气候生产力,增加农业发展不稳定性[52]。近50年,四川温度升高促进水稻光温生产潜力增加,但日照时数减少导致水稻光合生产潜力从1980年起持续偏低,降水量减少使水稻气候生产潜力从1990年开始明显下降;虽然四川存在水稻增产潜力,但增产潜力呈下降趋势[53]。玉米全生育期有效降水量减少,播种到拔节水分亏缺严重,盆地北部玉米水分亏缺程度严重,而盆地西部较轻[54]。冬小麦生长季辐射降低、温度升高、降水减少导致冬小麦潜在、雨养产量显著下降,气温日较差降低也会影响冬小麦产量[55]。气候变化还造成四川盆地、川西南玉米、小麦、油菜全生育期和关键生育期水分亏缺,但关键期亏缺量在减小;日照和风速的减小引起作物需水量减少,使水分亏缺程度有所降低[56]。

3.6 损害人体健康,促进传染病传播,增大敏感人群暴露风险

气候变化引起的高温热浪、暴雨洪涝等极端天气气候事件,导致中暑、呼吸道疾病、溺水等意外伤害增加,直接危害居民的健康和生命安全;由气候变化引起的生态环境变化可能产生更为广泛的适合媒介生物及病原体孳生的环境,造成本地和外来传染病发病率增加,传染病分布范围扩大,人群对疾病易感性增强,引起疾病分布范围扩大和流行强度增强,加重疾病控制和医疗资源负担[36,57]。

3.7 破坏自然旅游资源环境,改变旅游业格局及其发展可持续

旅游系统特别是旅游资源对气候变化较敏感[58]。气候变化引发环境景观与生物多样性的调整,毁坏当地自然特色和人文旅游资源,从而影响旅游业的发展。气温升高、降水减少威胁四川以水、以气为景的旅游地发展。温度升高、降水量下降将制约九寨沟旅游的发展;暖冬导致海螺沟冰川面积减少、积雪量减少、雪线上升,造成既有景观的退化和消失;气温升高和降水量减少对峨眉山的云、雾、光、风、雨景造成直接和间接影响,对蜀南竹海的葱翠也有影响[59]。同时,极端天气及其诱发次生灾害致使旅游交通停滞甚至瘫痪,气温和湿度短期骤变也会影响旅游人数和逗留时间,影响旅游业收益,甚至引起旅游发展格局的变化[36]。

4 四川适应气候变化建议

减缓和适应是应对气候变化的基本途径,相对于减缓的长期性和艰巨性,适应更为现实和紧迫[23]。适应气候变化是人类社会面临气候变化不利影响和关键风险的主动行为[39],是一种减轻气候变化负面影响的政策选项[60]。为了减轻气候变化的不利影响,四川亟需主动适应气候变化,增强可持续发展能力[39]。

(1)加强气候变化科学研究、技术研发和推广示范。加大对区域气候变化、影响、脆弱性研究,重视气候变化对大熊猫等旗舰物种栖息地、重要产业部门、关键基础设施的影响评估,重点研发农林牧业、自然生态系统、水资源、城市和大型水库、高原公路和电网等关键基础设施适应气候变化的关键支撑技术体系,加强成本效益评估,推广示范适应技术,为适应气候变化决策和行动提供科学依据和技术支撑。

(2)将气候变化因素纳入经济社会发展全局。将适应气候变化目标将纳入地方发展规划和土地利用管理、城镇体系规划、生态环境保护规划及资源开发规划各环节,完善配套行动方案和政策措施。将气候变化因素纳入空间开发适宜性评价,优化区域空间开发布局,明确重要生态功能保护区域,严格控制生态环境脆弱、地质结构复杂区域进行的开发建设活动;加快大熊猫国家公园试点建设,保护和修复大熊猫栖息地生态系统。有机结合气候变化适应与可持续发展,协同推进气候变化适应与扶贫开发、防灾减灾、环境治理、生态保护。充分利用市场机制适应气候变化,多方筹集适应气候资金。

(3)制定重点区域、领域适应气候变化方案。加强水资源、生物多样性、农业等领域适应气候变化影响与减少脆弱性的能力建设,增强低收入人群和脆弱群体的适应能力,对脆弱、珍稀的动植物,设立专门适应计划[61],将提高大小凉山等贫困地区适应气候变化能力列为优先议程。建立健全对极端天气气候事件及其诱发灾害的监测、预测、预警和预防体系,增强自然灾害综合防御能力,采取广泛措施降低气候变化风险。

(4)提高公众意识,推进多方参与。鼓励政府机构、私营部门、民间团体、公众共同参与适应气候变化,加强对个体尤其是农牧民和老人、儿童适应气候变化的指导。