景泰川灌区水循环要素变化特征研究

2019-05-17宋增芳曾建军程玉菲胡想全王亚竹周怀兵

宋增芳,曾建军,程玉菲,胡想全,李 莉,王亚竹,周怀兵

(1.甘肃省水利科学研究院,甘肃 兰州 730000;2.甘肃省景泰川电力提灌管理局,甘肃 景泰 730400)

1 研究背景

中国西北干旱区内陆河流域,具有降水量少、降水变率大、年内分配不均、蒸发量大和干旱时段明显的特征[1-3]。近几十年以来强烈的人类活动叠加在长期自然演变的基础上,使区域水循环系统的平衡状态遭到严重破坏[4]。随着人口数量的持续增加和工农业生产规模的不断扩大,以水资源开发为中心的人类活动所导致的水资源重新分配更为强烈,如何正确认识西北干旱区内陆河水循环的演化规律,在社会经济得到发展的同时保护和改善环境,已成当今社会关注的焦点[5]。景泰川灌区位于我国西北干旱区,由于人类活动频繁和水资源时空分布极不均匀,特别是各种水利工程的修建与开发以及不合理提水,使得灌区土壤次生盐渍化、下垫面和水资源补给排条件都发生了很大变化,导致水资源量及其转化规律随之发生变化,农田水资源的合理调控和节约利用问题也日益突出[6-8]。为防止土壤次生盐渍化,合理提水,调节灌区水资源,科学分析当前灌区水文循环要素的时空规律,对灌区的社会经济可持续发展、水资源管理与规划具有重要的意义[9-10]。目前对干旱区水文循环要素的影响和响应研究较多,但针对干旱区灌区的研究较少,其降水、蒸发、径流等对水资源的敏感性如何更鲜有研究,而利用长序列历史资料分析各水循环要素演变的趋势、周期等特征是对区域水资源研究的基础[11-13]。

本文以灌区水文循环要素变化特征为主线,实测水文数据为基础,计算降水量、蒸发量等水循环要素,分析灌区的气象要素变化特征,为灌区水资源开发利用和农业水资源调控及高效利用提供了技术支撑,也进一步完善了灌区水循环要素研究的理论体系。

2 数据与方法

景泰川灌区位于河西走廊东端,北纬36°27′~37°38′,东经103°33′~105°34′,海拔高度1 275~3 321 m,气候特征为大陆性气候,干旱多风,降雨稀少,年均降雨量为184.7 mm,年蒸发量高达2 433.7 mm[14]。研究选取景泰川灌区景泰气象站近50年(1960-2008年)的降水和蒸发量资料,应用Mann-Kendall趋势检验法和Mann-Kendall突变检测法[15-19],分析灌区降水量和蒸发量的时间变化特征。

3 景泰川灌区水循环要素变化特征分析

灌区作为变化环境的敏感区与密集区,在我国西北干旱区农业稳产方面有着相当重要的作用。灌区的水循环与降水、蒸发、气温,地表径流等因素密切相关,任何一个要素的变化都将导致水循环系统发生改变[20-25]。景泰川灌区水循环系统有较长时间序列的降水、蒸发等观测资料,但对径流鲜有研究。为此对降水、蒸发等水循环要素进行研究。

3.1 降水量变化特征

3.1.1 降水量年变化特征 由灌区景泰气象站1960-2008年降水量资料,得到整个灌区近50年降水量的统计特征值(见表1),图1 给出了1960-2008年灌区年降水量的年变化及线性趋势线。由图1的趋势线方程y=-0.1076x+360.8可看出,49年间灌区的年降水量略有下降,但变化幅度不大。多年平均降水量为185.49 mm,降水量波动范围为94.8~298.4 mm,最小值出现在1982年,最大值出现在2007年,最大值与最小值之比为3.15。图2为灌区1960-2008年平均降水量距平曲线,由灌区年降水量距平曲线图可知,灌区多年降水量正负距平基本持平,偏多时期与偏少时期呈周期交替出现。

表1 多年平均降水量统计特征值 mm

图1 1960-2008年灌区年降水量变化趋势图

图2 1960-2008年灌区年降水量距平曲线图

采用Mann-Kendall趋势检验法计算,得出1960-2008年49 a年降水量趋势检验值为0.209,该值是大于0的,表明景泰川灌区年降水量变化趋势为增加趋势,又是小于临界检验值±1.96[26-28],说明趋势变化不显著。同时,也得出灌区多年各月降水量趋势检验值,如表2所示。由表2可看出,4、8、11、12月4个月趋势检验值为负值,表明在这4个月灌区降水量变化趋势为下降趋势,其他月份趋势检验值均大于0,为增加趋势。其中,4月份的降水量趋势检验系值为-1.832,最接近临界检验值,但仍小于-1.96,故仍未通过检验,变化不显著。

表2 1-12月降水量Mann-Kendall检验系数统计表

注:全年降水量Mann-Kendall检验系数为0.209。

采用Mann-Kendall突变检测法进行灌区年降水量序列突变检测,根据突变检测法原理,由图3所示,灌区降水量没有发生突变现象,UFk和UBk两条变化曲线在上下临界线之间,说明变化趋势不显著。

3.1.2 降水量季变化特征 灌区各季按3、4、5月为春季,6、7、8月为夏季,9、10、11月为秋季,12月至次年2月为冬季划分,灌区多年平均各季降水量年内变化过程见表3。由表3可知,降水在各灌季分配不同,降水量夏季最大,占多年平均降水量的57.4%,其次是秋季、春季,冬季最小。在四季中,春秋降水呈下降趋势,夏秋降水量呈上升趋势,但均变化不明显。这些趋势由图4的各季节降水量变化趋势线明显可看出夏、冬季的降雨量呈增加趋势,春、秋季呈减少趋势。

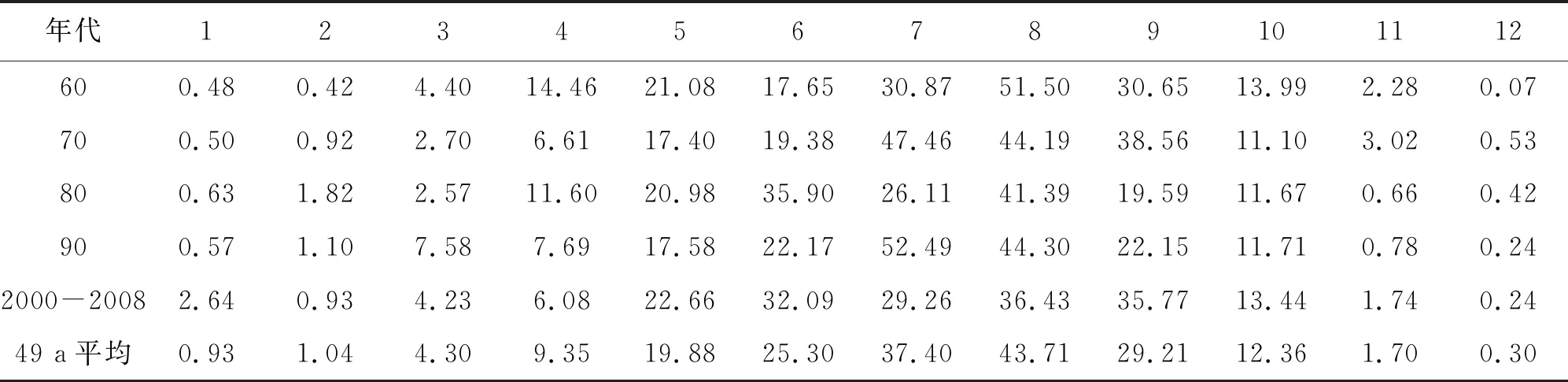

3.1.3 降水量月变化特征 由表4灌区降水量不同月份统计表可以看出,降水在年内分配极不均匀。5、6、7、8、9月5个月份降水量较大,占多年各月平均降水量总量的84%。其他月份较少仅占16%。年内降水量变化趋势整体呈现先升后降趋势,变化趋势较明显。从1月份的0.93 mm逐渐上升,到8月份时达到最大为43.71 mm,之后又逐渐慢慢下降到0.3 mm。

图3 景泰川灌区年降水量 M-K法检测图

表3 1960-2008年灌区降水量季统计表 mm

图4 1960-2008年灌区季降水量变化图

表4 1960-2008年降水量月统计表 mm

3.2 蒸发量变化特征

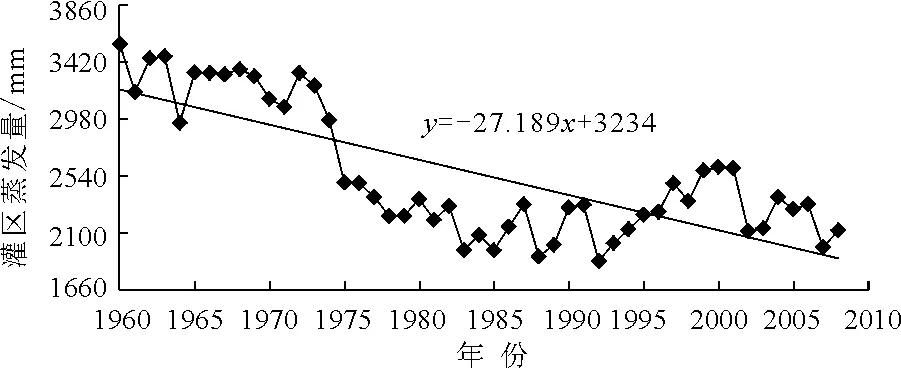

3.2.1 蒸发量年变化特征 由灌区气象站1960-2008年蒸发量资料,得到整个灌区49 a蒸发量的统计特征值(见表5),图5为1960-2008年景泰川灌区年蒸发量的变化趋势图,由图5中趋势线方程y=-27.189x+3234可看出,49 a间灌区的年蒸发量为下降趋势。20世纪60-70年代初期、70年代后期-21世纪,灌区蒸发均比较稳定,最大值出现在1960年为3 556.1 mm,最小值出现在1992年为1 881.4 mm,灌区多年平均蒸发量为2 554.25 mm,其中49 a间有31 a低于均值。

表5 灌区蒸发量Mann-Kendall检验系数统计表 mm

采用Mann-Kendall趋势检验法计算分析,景泰川灌区多年年蒸发量趋势检验系数值为-4.676,小于0,表明年蒸发量趋势呈下降趋势,而大于临界检验值±1.96,则变化显著。同时表6中也列出灌区多年各月蒸发量趋势检验系数值,可看出各月趋势检验系数值均小于0,表明灌区多年月蒸发量变化趋势呈下降趋势。除2月和11月份外,其他各月均通过显著性检验。其中,5-8月4个月的检验系数分别为-5.387,-4.735,-4.751,-4.785,下降趋势最为明显,而这几个月中,6月、7月、8月3 个月为夏季,为此在灌区整个季节中,下降趋势最为明显的是夏季。

图5 灌区年蒸发量变化趋势图

表6 灌区1-12月蒸发量 Mann-Kendall检验系数统计表

注:全年蒸发量Mann-Kendall检验系数为-4.676。

采用Mann-Kendall突变检测法对年蒸发量序列进行突变检测,见图6。由图6可知,UFk和UBk两条变化曲线在1972年左右相交,1972年出现降低的突变,1974年开始剧降,下降幅度大约为481.4 mm,表明在70年代灌区年蒸发量产生了突变性的下降变化。

图6 景泰川灌区年蒸发量 M-K法检测

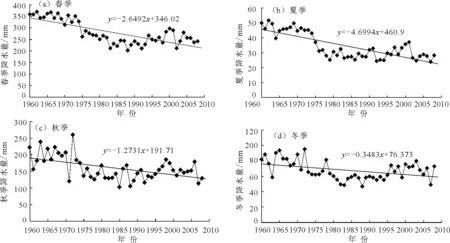

3.2.2 蒸发量季变化特征 表7为1960-2008年灌区蒸发量季统计表。由表7可以看出,蒸发量在不同季节分配上表现出不同,蒸发量较大的为夏季和春季,各自占全年蒸发量的40%和33%,其次是秋季,冬季最小,仅占全年蒸发量的 8%。在四季中,蒸发量在春、秋两季呈小幅度下降趋势。与20世纪60年代相比,2000年至2008年春季的蒸发量减少了97.92 mm,而秋季的蒸发量 2000年至2008年减少了54.89 mm。

夏季蒸发量在 80年代-21世纪较稳定,60年代处于峰顶,80年代初处于峰谷,蒸发量从60年代的469.77 mm 下降到80年代的281.67 mm,趋势最为明显,冬季蒸发量变化不大,图7为1960-2008年灌区季蒸发量变化图。由图7可明显看出,春夏秋3季减少,冬季比较稳定。根据灌区各季蒸发量趋势变化线图,蒸发量在夏季下降趋势出现最大,趋势线斜率达到-4.699,在冬季的蒸发量表现出基本不变,趋势线斜率为-0.3483。

3.2.3 蒸发量月变化特征 由表8灌区蒸发量不同月份统计表可以看出,蒸发量在年内分配极不均匀。5、6、7、8月4个月份蒸发量较大,均在300 mm以上,占多年各月平均蒸发量总量的55%。尤其5、6、7月3个月蒸发量甚至达到350 mm以上,年内蒸发量变化趋势整体呈现先升后降趋势,变化趋势较明显。由1月份的57.39 mm逐渐上升,到6月份时达到最大为366.50 mm,之后又逐渐慢慢下降到58.79 mm,最大值与最小值之比为6.4。

表7 1960-2008年灌区蒸发量季统计表 mm

图7 1960-2008年灌区季蒸发量变化图

表8 1960-2008年灌区1-12月蒸发量月统计表 mm

4 结 论

研究选择景泰川灌区景泰气象站点1960-2008年的降水量和蒸发量资料,运用Mann-Kendall趋势检验法和非参数Mann-Kendall突变检测法分析水循环要素降水量、蒸发量的年、季、月时间变化特征,主要研究结论如下:

(1)1960-2008年,灌区多年降水量的正负距平幅度大致相同,降水偏多、偏少的时期呈周期交替现象出现;灌区年蒸发量有所下降,60-70年代初期、70年代后期-21世纪,灌区蒸发均比较稳定,灌区多年平均蒸发量为2 554.25 mm,在研究期的49 a中,有31 a的蒸发量低于此值,其中3 a数值明显低于均值。

(2)在夏季季风气候影响下,灌区夏季降水量占全年降水量的57.4%,为四季最大,其次是秋季、春季,冬季为最小;夏、春季蒸发量分别占全年蒸发量的40%和33%,为主要的蒸发集中时间,秋季蒸发量次之,而冬季蒸发量仅占全年蒸发量的8%,为全年最少。

(3)由降水、蒸发月变化特征分析可知,降水、蒸发在年内各月分配极不均匀。降水在5、6、7、8、9月5个月份降水量较大,占多年各月平均降水量总量的84%。其他月份较少仅占16%;蒸发量在5、6、7、8月4个月份蒸发量较大,均在300 mm以上,占多年各月平均蒸发量总量的55%。

(4)根据灌区年降水量与年蒸发量M-K检测图显示,灌区年降水量没有发生突变现象;年蒸发量1972年发生降低的突变,1974年开始剧降,下降幅度大约为481.4 mm。

(5)研究成果可揭示变化环境条件对水循环要素的影响,对定量分析研究灌区水资源形成和变化规律,正确评估变化环境条件对未来沿黄灌区水资源的影响具有重要的科学意义,也对协调灌区人地关系,促进经济快速发展、水资源合理高效利用,维持生态环境、生态系统良性循环提供理论基础[29]。