渭河上游径流变化特征及归因研究

2019-05-17杨思雨姜仁贵解建仓王尹萍汪雅梅

杨思雨,姜仁贵,解建仓,王尹萍,汪雅梅

(1.西安理工大学 省部共建西北旱区生态水利国家重点实验室,陕西 西安 710048;2.陕西省江河水库管理局,陕西 西安 710018)

1 研究背景

受气候变化和经济社会发展的双重影响,极端天气和气候事件发生频率增加[1]。气候变化和人类活动对降水和径流的双重影响使得流域水资源系统发生变化,水资源短缺、水土流失严重和水污染加剧等问题频发,受到广泛关注。渭河流域作为黄河一级支流、陕西的“母亲河”,横贯八百里秦川,灌溉着关中平原的肥沃良田,是西部地区重要的水资源供给流域,也是关中地区乃至西部经济的生命带,渭河上游流域径流量的大小直接影响到中游及下游来水量的多少,事关流域内工业、农业、渔业和牧业的发展以及水资源的可持续发展,通过归因分析得到影响径流变化的主要原因,明晰渭河上游降水和径流演变态势,引导管理者做出正确决策[2-3],推进“一带一路”经济带建设和流域发展。

诸多专家学者针对流域径流变化特征及其归因进行了大量的研究,并取得一些有益的成果[4-9]。Dong Wen等[10]采用SWAT模型(Soil and Water Assessment Tool)研究人类活动和气候变化对西北典型干旱内陆盆地泾河流域径流变化的影响,结果表明人类活动是流域径流变化的主要驱动力。粟晓玲等[11]采用回归分析方法研究气候变化和人类活动对渭河流域入黄径流的影响,结果表明不同径流来源区的降雨变化对入黄径流变化的影响不同,其中关中地区的影响最大。王国庆等[12]基于TOPMODEL模型模拟我国典型流域流量过程,结果表明:TOPMODEL模型可以用于湿润地区大尺度环境水文效用评价。王雁等[13]通过分析黄河与长江流域逐月降水和径流资料,得到年降水量和径流量的相关关系以及降水对径流的潜在影响。刘剑宇等[14]采用Budyko假设构建气候变化和人类活动对径流变化影响评估模型,定量分析气候变化和人类活动对北方河流流域径流变化的影响。结果表明:北方流域2001-2014年间,人类活动对径流变化的影响程度显著增强,且气候变化对径流的影响减少。水文模型和统计学方法是研究水文气象要素的常用方法,近些年水文模型的应用较为广泛,然而,水文模型需在适宜的地形和条件下才能得到较为准确的模拟结果,并且需要大量基础数据支撑,考虑到渭河流域气候及地形条件较为复杂,本文综合采用多种方法深入分析降水和径流变化特征,在此基础上,对其变化特征进行归因。采用双累积曲线法定量解析不同影响因素对径流变化的贡献[15]。

本文采用线性回归方法分析渭河上游降水和径流的年际及年代变化,使用Mann-Kendall检验和双累积曲线法确定径流的突变年,得到渭河上游基准期年,采用双累积曲线法定量分析人类活动和气候变化对渭河上游径流变化的贡献。研究结果可为渭河流域水资源的开发利用等提供依据,为流域水量调度及水资源管理提供参考。

2 数据与方法

2.1 研究区域

渭河是黄河中游的第一大支流,位于104°00′E~110°20′E,33°50′N~37°18′N,干流全长818 km,流域总面积1.348×105km2,渭河流域分为上、中、下游3段,本文的研究区域为宝鸡峡以上的渭河上游流域,河长430 km,河道狭窄,河谷川峡相间,水流湍急。渭河上游流域面积2.579×104km2,包括甘肃中部至陕西中部,属于半干旱、半湿润气候过渡区,流域内平均气温6~11℃,年日照时数2 000~2 420 h,年降水量400~600 mm,年均径流量为20×108m3。降水时空分布不均匀,东南部多于西北部,且集中在夏、秋两季。

2.2 数据来源

本文采用渭河上游降水及径流数据的时间序列为1961-2015年。降水数据来源于国家气象信息中心获取的0.5°×0.5°格网数据集,该数据集基于测站观测数据,采用薄盘样条法进行空间插值得到,数据集质量经过严格检验。径流数据来源于历年陕西省水文年鉴、陕西省水文局和陕西省江河水库管理局统计整理等资料。降水及径流数据资料均通过“三性”检验,确保所采用的数据资料可靠性。本文在研究降水-径流深双累积曲线图、气候变化和人类活动对渭河上游径流影响关系时,为理清径流和降水之间量的关系,将径流转化为径流深进行计算,其他部分均以径流总量进行计算。

2.3 研究方法

(2)Mann-Kendall检验。Mann-Kendall检验[16]是水文气象研究中常用的突变点检验法,该方法对于时间序列Xi(i=1,2,3,…,n),构造一个统计变量:

(1)

其中:

(2)

假定时间序列为随机变量,定义统计量:

(3)

UFk为标准正态分布,UBk为时间序列Xi的逆序列,即(xn,xn-1,…,x1)。如果UFk和UBk两条曲线在临界线之间出现交点,则该交点对应的时刻便是突变点。

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

3 结果与分析

3.1 渭河上游降水变化特征

根据渭河上游1961-2015年降水资料,绘制渭河上游降水年际及年代分布趋势图,如图1所示。

图1 渭河上游降水年际及年代分布趋势图

由图1可知:渭河上游降水量总体上呈减少趋势,并根据年代划分得到各年代的平均降水量,由图表明1970s、1980s、2010-2015年这3个阶段平均年代降水与多年平均年际降水相当,1960s平均年代降水量超出平均年际降水量的9.97%,1990s以后年代降水量均值均小于总平均值,其中1990s低于平均年际降水量的8.51%,2000s低于平均年际降水量的2.79%。从整体看,从1990s开始渭河上游降水量呈下降趋势,并且逐年代降水量趋向平均年际降水量。

根据渭河上游1961-2015年降水量资料,计算出多年平均降水量、多年最大年降水量、多年最小年降水量,最大年降水出现年份、最小年降水出现年份、极差Δ、K丰和K枯,结果见表1。

表1 渭河上游降水量年际变化

由表1可知,渭河上游降水年际变化较大,最大降水量是最小降水量的2.05倍,最小年降水量仅是多年平均年降水量的0.66倍,渭河上游降水年际变化较大,丰枯悬殊,降水时空分布不均。

3.2 渭河上游径流变化特征

根据渭河上游径流资料,以渭河上游林家村站径流为例进行计算,绘制渭河上游林家村站径流年际及年代变化特征图[18],如图2所示。

图2 渭河上游林家村站径流年际及年代变化趋势图

由图2可知:林家村站1960s年代径流大于多年平均值,1970s年代径流呈现减少趋势,年代平均值大于多年平均值,1980 s年代平均值较70年代径流平均值略增加,1990s年代平均径流明显减少,小于多年平均值,2000 s年代平均径流减少,随后5年平均径流增加,均低于多年平均值。1960 s年代平均径流最大,2000 s年代平均径流最小。由图2可知:渭河上游径流呈减少趋势,1960 s、1970 s和1980 s年代平均径流大于多年平均径流,1990 s和2000 s年代平均径流小于多年平均径流。通过比较图1和图2,2002年以前渭河上游降水和径流的变化趋势趋于一致,2002年以后由于人类活动加强,两者变化趋势存在差异。

表2 渭河上游(林家村站)径流年际变化

由表2可知:林家村水文站控制断面径流的年际变化较大,最大年径流量是最小年径流量的58.12倍,最小年径流量为多年平均年径流量的0.04,丰枯悬殊。

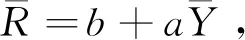

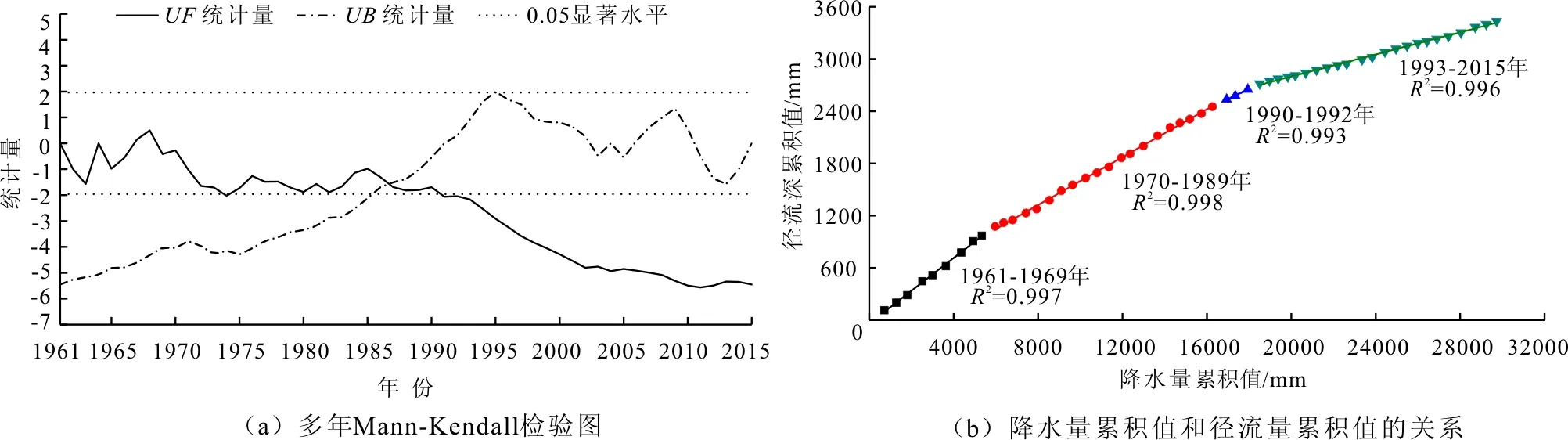

3.3 径流突变点分析

采用Mann-Kendall检验和双累积曲线分析林家村站径流突变点和基准期,如图3所示。由图3(a)可知,采用Mann-Kendall检验得到突变点为1987年,该突变点通过5%的显著性检验。图3(b)为采用降水和径流时间序列绘制的林家村站降水和径流深双累积曲线,由图3(b)确定突变点为1970、1990和1993年,每个分段区间线性关系的相关程度均大于0.99。表明以上两种方法所得突变点分析结果可靠,最终确定渭河上游林家村站的突变点为1970、1987、1990和1993年,1961-1969年为研究基准期。

图3 1961-2015年渭河上游林家村站径流Mann-Kendall检验和降水量-径流深双累积曲线

3.4 径流变化影响因素分析

根据3.3中分析确定渭河上游的基准期为1961-1969年,将其余时段按年代划分为5个区间,包括1970-1979,1980-1989,1990-1999,2000-2009和2010-2015。对基准年累积降水和累积径流深时间序列进行拟合,得到回归方程为y=0.18843x-39.70957,通过该回归方程计算得到模拟径流深值,进一步分析人类活动和气候变化对径流变化的影响量以及贡献率,如表3所示。

表3 渭河上游气候变化和人类活动对渭河上游径流深变化影响

由表3可知:基准期以后的模拟径流深较基准期天然径流深有不同程度的减少,20世纪90年代,气候变化对径流的影响达到最大。70年代以来的实测径流深相比模拟径流深的减少幅度要大,尤其在2000-2015年的两个阶段人类活动对渭河上游径流深减少的影响逐渐增加,分别占到87.95%和98.32%。1961-2015年间,人类活动及气候变化对径流深的影响达到54.89 mm,模拟径流深较基准期天然径流深减少6.86 mm,实测径流深较模拟径流深减少48.03 mm,人类活动导致径流显著减少,其贡献率达到87.14%。自基准期年以后的实测径流深较基准期天然径流深有不同程度的减少,且总影响量呈增长趋势,人类活动和气候变化对径流影响增加,根据人类活动对径流深影响的贡献率可以看出,人类活动是影响径流减少的主要原因[9]。

在1990-1999年,气候变化对径流的影响突然增加,主要原因是渭河流域降水对径流的影响较大,在此期间发生多次极端干旱事件,包括持续高温,局部多月没有降雨,部分河段断流,水库蓄水量减少,直接导致该时段气候变化对渭河上游径流变化的贡献率增加。近年来,人们更注重生态环境的保护,使得人类活动对水土保持的贡献率有所提高,由表3中2010-2015年的人类活动对渭河上游径流变化影响的贡献率达到98.32%,由此可以推断该时段人类活动是导致渭河上游径流减少的主要原因。

4 结论与讨论

(1)渭河上游降水及径流呈下降趋势,且2002年以前渭河上游降水和径流的年代增减趋势趋于一致,2002年以后由于人类活动影响加强,降水对径流变化的贡献减少。渭河上游的年际变化较大,最大年降水为730.01 mm,最小年降水为356.50 mm,最大年降水是最小年降水的2.05倍,最大年径流为48.32×108m3,最小年径流为0.84×108m3,最大年径流是最小年径流的58.12倍,丰枯悬殊,水资源时空分布不均衡。

(2)通过双累积曲线法及Mann-Kendall检验,可得渭河上游径流突变点为1970、1987、1990和1993年,根据突变点得到渭河上游的基准期为1961-1969年。在1961-2015年间,人类活动对径流变化影响量为48.03 mm,气候变化对径流变化影响量为6.86 mm,人类活动对径流深的影响量比气候变化对径流变化影响量约大7倍。在1990-1999年,渭河流域发生多次极端干旱天气,导致渭河上游地区降水减少,使得气候变化对渭河上游径流变化的贡献增加。近些年人类活动对径流的影响明显增加,2010-2015年间人类活动对径流影响的贡献率达到98.32%。

(3)人类活动是导致渭河上游径流减少的主要原因,气候变化为次要原因。水利工程建设和水土保持措施等是人类活动影响径流变化的表现形式。后续研究将从“智慧水利”的角度出发,构建渭河流域水资源管理信息化平台,通过信息系统实现降水和径流等数据的高效组织和管理,实现降水和径流分析与可视化模拟。